2019/08/01(木) [n年前の日記]

#1 [blender] blender 2.80が公開されたらしい

ここのところ、blender 2.80 RC版が立て続けに公開されていたけれど、とうとう正式版が公開されたようで。

早速zip版をDLしてインストール。ちなみに、RC版で行っていた設定変更は反映された。助かる…。

早速zip版をDLしてインストール。ちなみに、RC版で行っていた設定変更は反映された。助かる…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 某所に行ってきた

PCの不具合相談を受けて、某所まで。PCの電源を入れるとビープ音が鳴りっぱなしになって起動しない、との話。詳細はGRPでメモ。

[ ツッコむ ]

2019/08/02(金) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 暑い

暑い。エアコンを入れてるのに部屋の温度が31度から下がらない。ヤバイ。

[ ツッコむ ]

2019/08/03(土) [n年前の日記]

#1 [anime] キャラと背景のタッチ

たまたま NHK をつけてたら、何かのCGアニメが流れ始めた。たぶん、

_「キャラとおたまじゃくし島」

だと思うけど。

ぼんやり見ていて、これはマズいなと。キャラと背景の区別がつきにくい。両方とも同じタッチ、同じ色彩だから、背景の中にキャラが埋没しちゃっていて。

そういえば、似たようなアニメを以前も目にした記憶があるなと。 _「THE REFLECTION」 だったかな…。これもNHKアニメで…。キャラも背景もセルルックなのだけど、どちらもコントラストの強い画作りで、キャラがどこらへんに居るのか分からないカットが結構あって。

ぼんやり見ていて、これはマズいなと。キャラと背景の区別がつきにくい。両方とも同じタッチ、同じ色彩だから、背景の中にキャラが埋没しちゃっていて。

そういえば、似たようなアニメを以前も目にした記憶があるなと。 _「THE REFLECTION」 だったかな…。これもNHKアニメで…。キャラも背景もセルルックなのだけど、どちらもコントラストの強い画作りで、キャラがどこらへんに居るのか分からないカットが結構あって。

◎ 映像を作ってることを自覚しているか。 :

例えばこれが、イラスト、絵本、漫画だったら、ちょっと分かりづらい絵でも、読者がじっと凝視して、「ああ、ここにキャラが居るのか」と認識できるから、何も問題は無いのだけれど。

しかし、アニメってのは映像作品なので ―― 短時間で次々にカットが切り替わっていくメディアだから、比較的瞬時に「ああ、ここにキャラが居るのね」ぐらいは最低限分かる画面になってないと困るわけで。

キャラがどこに居るのかも分からないのでは、キャラが何をしているのかも当然分からないし、キャラが何をしているのか分からないのでは、それがどういう話かなんて分からなくなってくるわけで。もう全てがボロボロですわ…。

一般的に、その手のアニメというのは、キャラがセルルック、背景が手塗り感のあるタッチになっていて。故に、どれがキャラで、どれが背景かは、見た瞬間にすぐ分かるのだけど。

でも、一つの画面の中に、異なるタッチが同居しているから、「これっておかしくない?」「両方同じタッチにしたほうが自然なんじゃない?」と疑問・問題意識を持つ人が、昔からちょくちょくアニメ業界の中にも出現して。

ちなみに、自分も、ある時期まで、「アレっておかしいよなー」「一致できるなら一致させたほうが『正しいアニメ』映像のはずだよなー」と安易に思っていたのだけど。

しかし、前述の「THE REFLECTION」を目にした際、ようやく気が付いたわけで。一枚絵ならともかく、映像作品はそのへんまた別なのだ。むしろタッチが別になってるほうが、すんなり自然に見れるのだなあ、と。

自分達は、ついうっかり、目の前にある画を、単なる一枚絵として捉えて、判断してしまいがちだけど。アニメの場合は、そうじゃないのだよなと…。映像としてはどうなのか、映像としては見やすいのか、映像になった時に認知しやすいのか、そこを意識して判断しないといけない…。

と思ったりするわけです。

しかし、アニメってのは映像作品なので ―― 短時間で次々にカットが切り替わっていくメディアだから、比較的瞬時に「ああ、ここにキャラが居るのね」ぐらいは最低限分かる画面になってないと困るわけで。

キャラがどこに居るのかも分からないのでは、キャラが何をしているのかも当然分からないし、キャラが何をしているのか分からないのでは、それがどういう話かなんて分からなくなってくるわけで。もう全てがボロボロですわ…。

一般的に、その手のアニメというのは、キャラがセルルック、背景が手塗り感のあるタッチになっていて。故に、どれがキャラで、どれが背景かは、見た瞬間にすぐ分かるのだけど。

でも、一つの画面の中に、異なるタッチが同居しているから、「これっておかしくない?」「両方同じタッチにしたほうが自然なんじゃない?」と疑問・問題意識を持つ人が、昔からちょくちょくアニメ業界の中にも出現して。

ちなみに、自分も、ある時期まで、「アレっておかしいよなー」「一致できるなら一致させたほうが『正しいアニメ』映像のはずだよなー」と安易に思っていたのだけど。

しかし、前述の「THE REFLECTION」を目にした際、ようやく気が付いたわけで。一枚絵ならともかく、映像作品はそのへんまた別なのだ。むしろタッチが別になってるほうが、すんなり自然に見れるのだなあ、と。

自分達は、ついうっかり、目の前にある画を、単なる一枚絵として捉えて、判断してしまいがちだけど。アニメの場合は、そうじゃないのだよなと…。映像としてはどうなのか、映像としては見やすいのか、映像になった時に認知しやすいのか、そこを意識して判断しないといけない…。

と思ったりするわけです。

◎ 解決策について夢想。 :

とは言え。「いや、でも、やっぱりタッチが違うのはおかしいよ」と思い続ける人が居そうな気もする。

もっとも、このあたり、解決策は色々ありそうな気もするわけで。例えばだけど…。

おそらくだけど、キャラと背景を同じタッチにしておきながら、しかし、従来の、3コマ撮りをベースとした、手塚治虫の主張したリミテッドアニメのソレで安易に映像を作っちゃうから問題が起きるのだろうなと。

例えば、アメリカのアニメは軒並み3DCGに移行して、キャラと背景のタッチの違いは比較的無くなってしまったほうだけど。その代わり、何でも1コマで動かすようになったから、キャラと背景の区別ができない、などという問題は起きてないのだろうなと。まあ、ピクサーやディズニーは、シーン毎の色彩設計をちゃんとやってるし、3DCG故に照明設計をする担当者までちゃんと居るらしいから、動きに加えて、色・明度でも、キャラと背景の分離ができているわけだけど…。

背景の情報量を落とすのも手だよなと。高畑勲作品の「山田くん」「かぐや姫」はその技を持ち込んでいる気がする。背景がシンプルに、あるいはぼんやりしていれば、どれがキャラなのかを認知することに、観客の脳のリソースをすぐに回せるわけで。

ということで、「キャラも背景もタッチは同じにすべきだよ」と主張するのであれば、タッチ以外の部分についても一考が必要で。従来のアニメ映像とは別のスタイルに移行する覚悟が必要なのだろう、と思えてくるのでした。

タッチは一致させたけどソレ以外は従来と同じ、というのは、「自分は映像を作っているのだ」「只の一枚絵を作ってるわけじゃないんだぞ」という自覚がちょっと薄いのではないかなあ、とすら。

もっとも、このあたり、解決策は色々ありそうな気もするわけで。例えばだけど…。

- タッチは同じでも、色を変える。または、色は同じでもタッチを変える。

- キャラの周りを薄くしたり白くしたり等して目立たせる。白く縁取りする。

- キャラを1コマで動かして、動いてるものと動いてないものの差を明確にする。

- 1カットを長目に見せる。じっくり凝視してもらう。

おそらくだけど、キャラと背景を同じタッチにしておきながら、しかし、従来の、3コマ撮りをベースとした、手塚治虫の主張したリミテッドアニメのソレで安易に映像を作っちゃうから問題が起きるのだろうなと。

例えば、アメリカのアニメは軒並み3DCGに移行して、キャラと背景のタッチの違いは比較的無くなってしまったほうだけど。その代わり、何でも1コマで動かすようになったから、キャラと背景の区別ができない、などという問題は起きてないのだろうなと。まあ、ピクサーやディズニーは、シーン毎の色彩設計をちゃんとやってるし、3DCG故に照明設計をする担当者までちゃんと居るらしいから、動きに加えて、色・明度でも、キャラと背景の分離ができているわけだけど…。

背景の情報量を落とすのも手だよなと。高畑勲作品の「山田くん」「かぐや姫」はその技を持ち込んでいる気がする。背景がシンプルに、あるいはぼんやりしていれば、どれがキャラなのかを認知することに、観客の脳のリソースをすぐに回せるわけで。

ということで、「キャラも背景もタッチは同じにすべきだよ」と主張するのであれば、タッチ以外の部分についても一考が必要で。従来のアニメ映像とは別のスタイルに移行する覚悟が必要なのだろう、と思えてくるのでした。

タッチは一致させたけどソレ以外は従来と同じ、というのは、「自分は映像を作っているのだ」「只の一枚絵を作ってるわけじゃないんだぞ」という自覚がちょっと薄いのではないかなあ、とすら。

[ ツッコむ ]

2019/08/04(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] かなり揺れた

夜07:20頃に地震。かなり揺れた。揺れ幅も大きく、揺れた時間も長かった。

部屋の中で微妙な置き方をしていたアレコレが倒れたりして、東日本大震災の体験を既に忘れかけてることを再認識。気をつけないと…。

部屋の中で微妙な置き方をしていたアレコレが倒れたりして、東日本大震災の体験を既に忘れかけてることを再認識。気をつけないと…。

◎ 定点観測カメラをどうにかできないものか。 :

NHK をつけたら、仙台市だの福島市だのの映像が流れていて、もやもやしたり。

どうせこのへんで地震が起きるとしたら、福島県沖や宮城県沖が震源地になる場合が多いと分かっているのだから、海岸に近い場所の映像を流したほうが…。震源地から結構離れた場所の映像を真っ先に流してどうするねん…。

その手の定点観測カメラを、どうして、それなりに、しかるべき場所に置いておかないのだろう。ジャニーズタレントや吉本芸人にジャブジャブ渡す金はあっても、定点観測カメラの類を満足に配置する金なんて無い、ということだろうか。受信料を強制的に取っておきながら、この体たらく。NHKは一体何をしてるのか。いいかげんにしろ。てな感じの気分になってしまったりもして。

まあ、カメラは置いてあっても、そこで得た映像を優先的に東京まで送る仕組みがないということなのかな。NHK技研あたりに技術力が無いのか、それとも、技術・システムはあっても運用できる人材が東京には居ないのか…。

何にせよ、受信料取っておいて、これはないよなー、と思いました。

どうせこのへんで地震が起きるとしたら、福島県沖や宮城県沖が震源地になる場合が多いと分かっているのだから、海岸に近い場所の映像を流したほうが…。震源地から結構離れた場所の映像を真っ先に流してどうするねん…。

その手の定点観測カメラを、どうして、それなりに、しかるべき場所に置いておかないのだろう。ジャニーズタレントや吉本芸人にジャブジャブ渡す金はあっても、定点観測カメラの類を満足に配置する金なんて無い、ということだろうか。受信料を強制的に取っておきながら、この体たらく。NHKは一体何をしてるのか。いいかげんにしろ。てな感じの気分になってしまったりもして。

まあ、カメラは置いてあっても、そこで得た映像を優先的に東京まで送る仕組みがないということなのかな。NHK技研あたりに技術力が無いのか、それとも、技術・システムはあっても運用できる人材が東京には居ないのか…。

何にせよ、受信料取っておいて、これはないよなー、と思いました。

[ ツッコむ ]

2019/08/05(月) [n年前の日記]

#1 [blender] blender 2.80を触ってる

blender 2.80 上で動くアドオンについて、インストールして動作確認していたり。

PolyQuilt というアドオンがとてもイイ感じ。サクサクとポリゴンを作っていける。素晴らしい。

_PolyQuilt(ポリキルト)1.0 - マウス操作だけで直感的にローポリモデリングが可能なBlender 2.8向け無料アドオン!

_sakana3/PolyQuilt: Blender Lowpoly support addon for Blender2.8

PolyQuilt というアドオンがとてもイイ感じ。サクサクとポリゴンを作っていける。素晴らしい。

_PolyQuilt(ポリキルト)1.0 - マウス操作だけで直感的にローポリモデリングが可能なBlender 2.8向け無料アドオン!

_sakana3/PolyQuilt: Blender Lowpoly support addon for Blender2.8

[ ツッコむ ]

2019/08/06(火) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自宅サーバ止めてました

[ ツッコむ ]

2019/08/07(水) [n年前の日記]

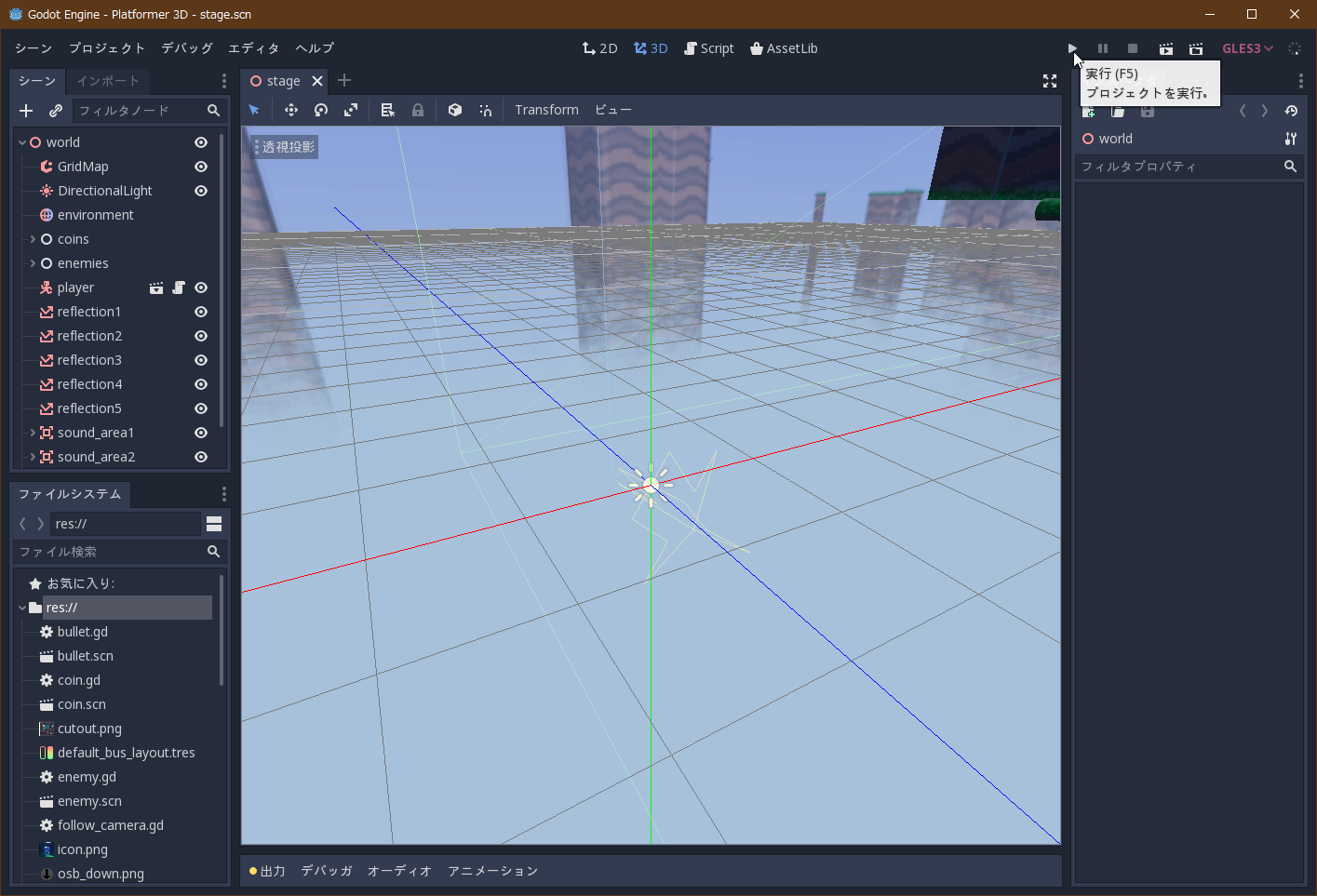

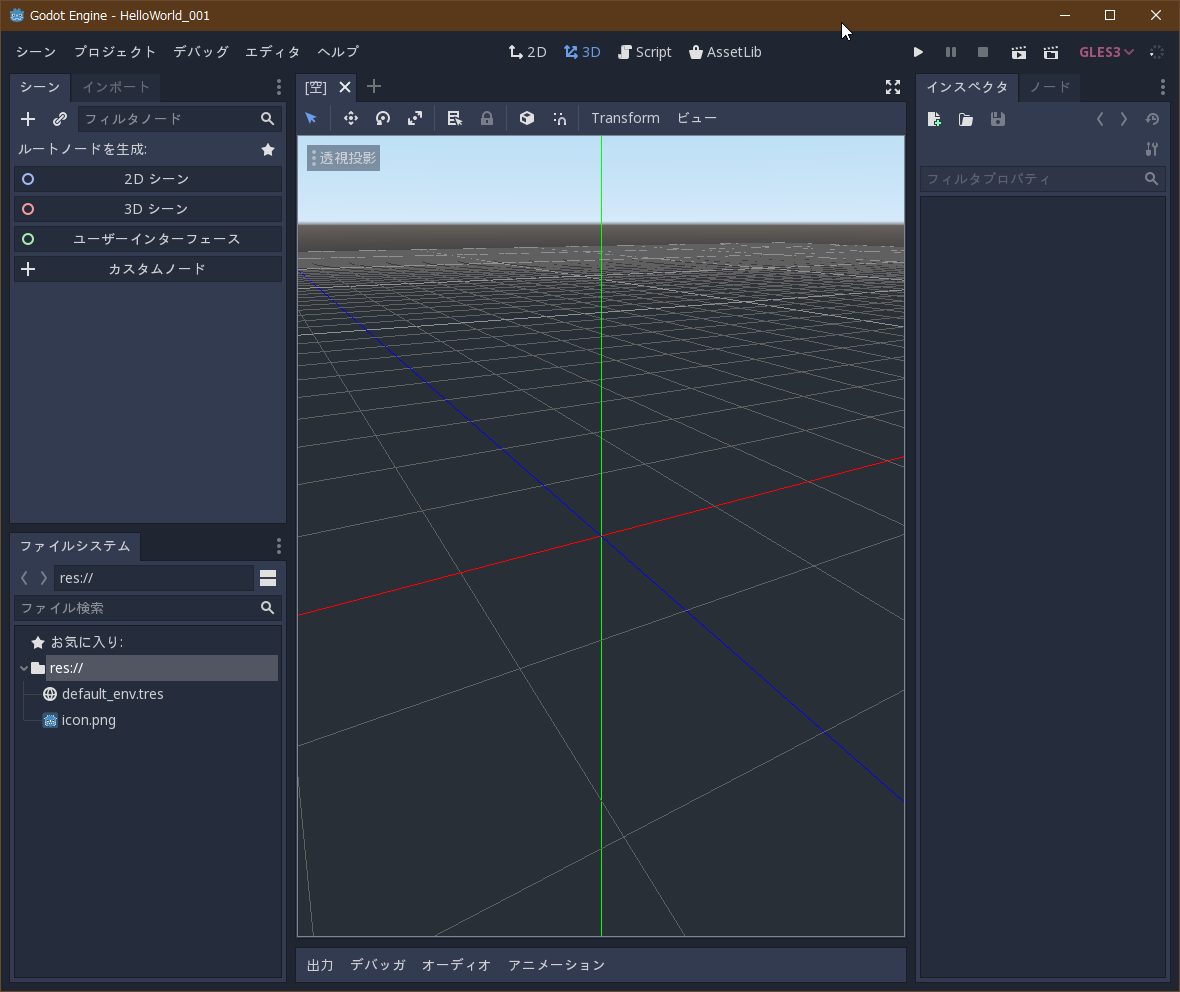

#1 [godot] Godot Engineを試用

3DCGソフトの

_blender

には、今までblenderゲームエンジン (BGE) なる機能がついていて、blenderを使ってゲームを作ろうと思えば作れたらしいのだけど。blender 2.80 から、その BGE が削除されて、「そういうのやりたかったら Godot Engine とかを使ってくれや」ということになったらしい。

_Blender 2.8 - 正式版リリース!SIGGRAPH 2019リールも公開!Win&Mac&Linux!オープンソース

Godot Engine とな…。一応名前だけは聞いたことがあるけれど、どういうゲームエンジンなのだろう。気になったので少しだけ試用。環境は Windows10 x64 1809。

_Blender 2.8 - 正式版リリース!SIGGRAPH 2019リールも公開!Win&Mac&Linux!オープンソース

* Blenderゲームエンジン(BGE)の廃止

Blender 2.80 ドキュメントではGodotを「より強力なオープンソースの代替手段」として正式に推奨

Godot Engine とな…。一応名前だけは聞いたことがあるけれど、どういうゲームエンジンなのだろう。気になったので少しだけ試用。環境は Windows10 x64 1809。

◎ 簡単な説明。 :

Godot Engine は、Windows、Mac、Linux、その他用のゲームを作れるゲーム開発環境。オープンソース。無料で使える。

詳細は Wikipedia の該当ページを参照してもらえれば…。

_Godot (ゲームエンジン) - Wikipedia

詳細は Wikipedia の該当ページを参照してもらえれば…。

_Godot (ゲームエンジン) - Wikipedia

◎ インストール。 :

公式サイトから、バイナリをダウンロード。

_Godot Engine - Free and open source 2D and 3D game engine

_Godot Engine - Download | Windows

今回は、STANDARD VERSION 32bit版、Godot_v3.1.1-stable_win32.exe.zip をDLした。

解凍すると、中に Godot_v3.1.1-stable_win32.exe というファイルが入ってた。任意のフォルダにコピー。

_Godot Engine - Free and open source 2D and 3D game engine

_Godot Engine - Download | Windows

今回は、STANDARD VERSION 32bit版、Godot_v3.1.1-stable_win32.exe.zip をDLした。

解凍すると、中に Godot_v3.1.1-stable_win32.exe というファイルが入ってた。任意のフォルダにコピー。

◎ 実行。 :

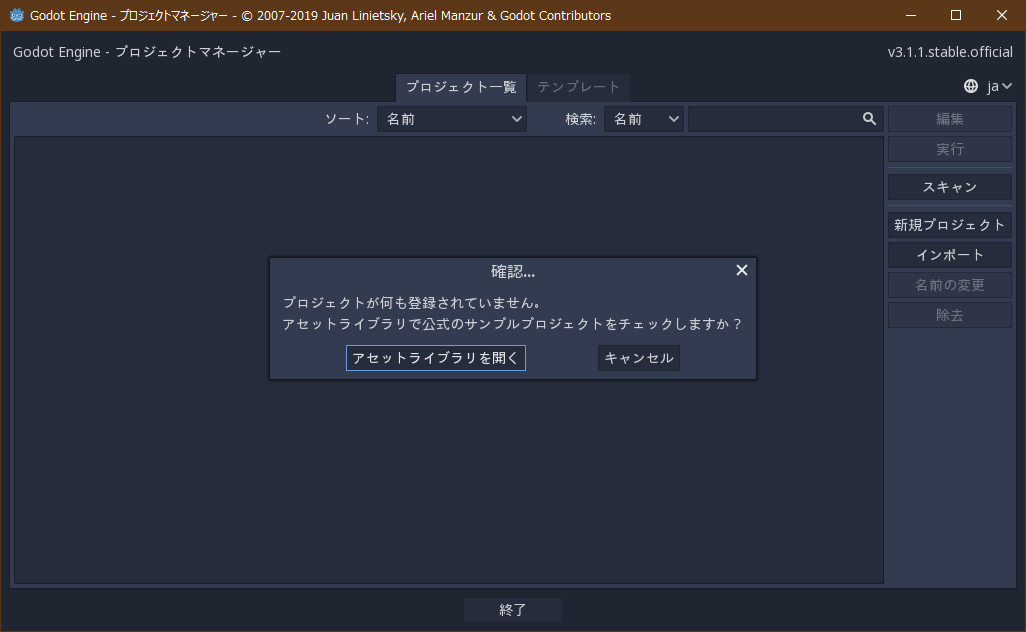

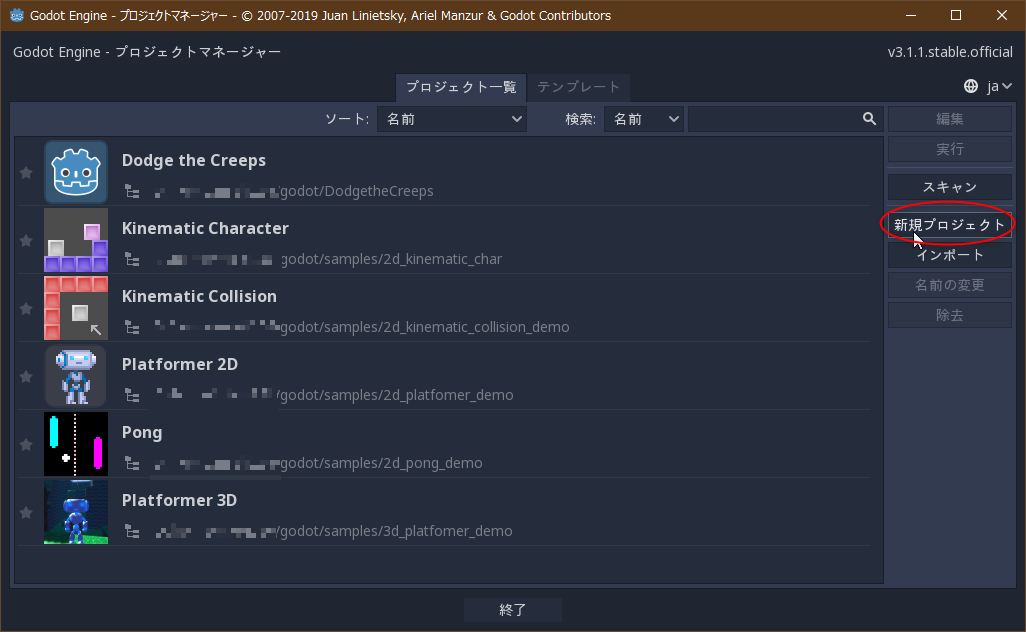

Godot_v3.1.1-stable_win32.exe を実行すると、プロジェクトマネージャーなる画面が開く。

「プロジェクトが何も登録されてないね。ネットから何かデモっぽいものを取得するかい?」てな感じのことを尋ねてくるので、「アセットライブラリを開く」を選んでみる。

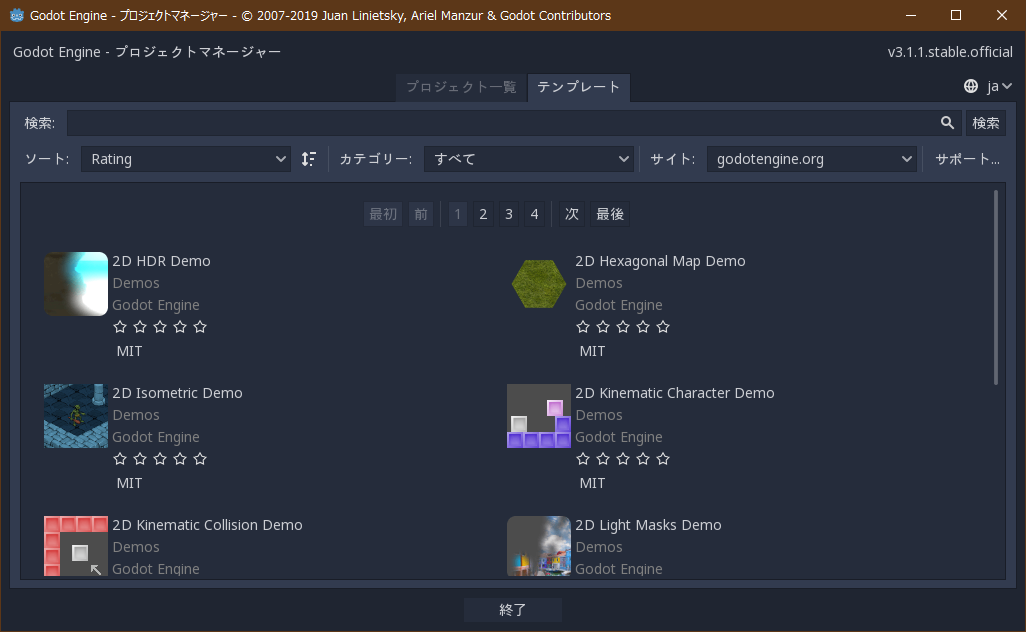

おそらくは公式サイトにアクセスして、取得できるプロジェクトの一覧が表示された。今回は、「3D Platfomer demo」を選んでみる。

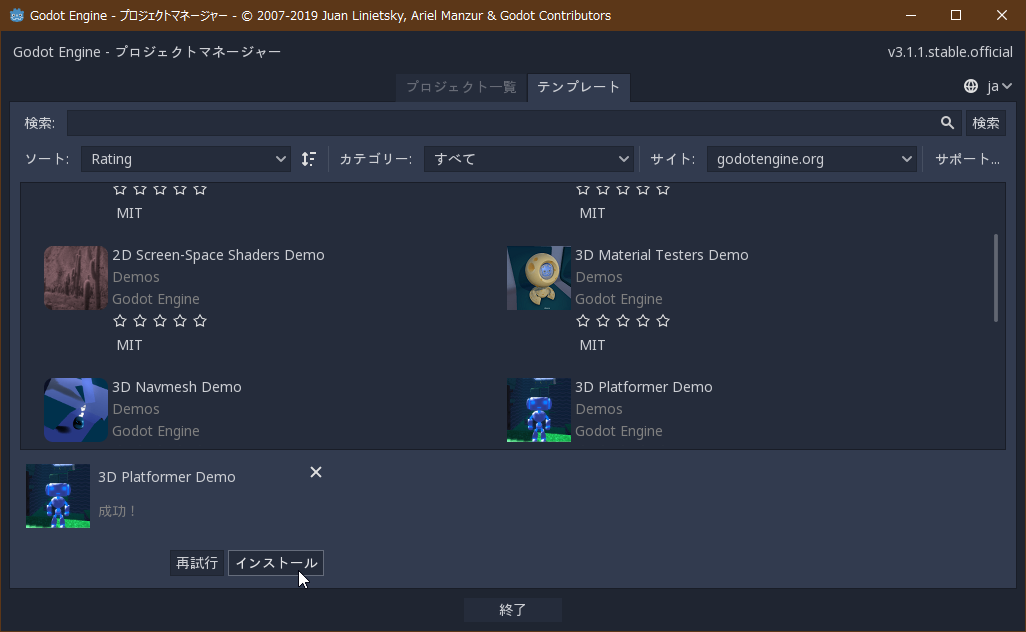

「ダウンロード」をクリック。

ダウンロードが終わったら、「インストール」を選択。

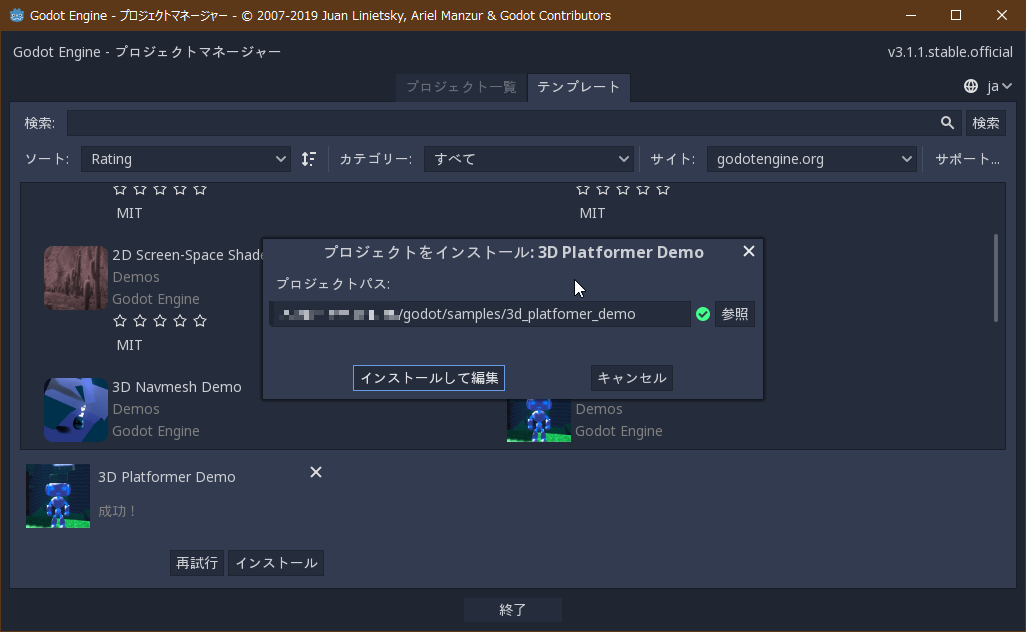

プロジェクトを保存するフォルダを指定してやる。

今回取り込んだプロジェクトは、古いバージョンの Godot で作られたものらしい。「OK」をクリックして、変換してやる。

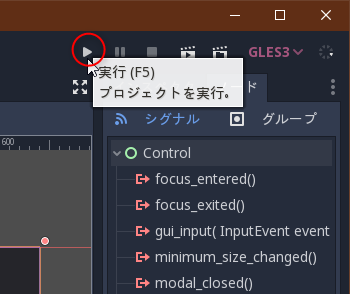

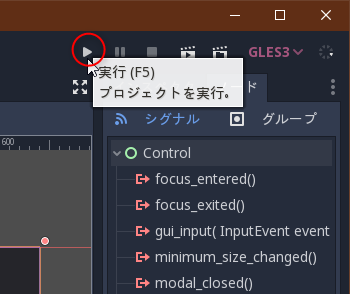

プロジェクトが開かれた。右上のほうの再生ボタンをクリックするか、F5キーを叩くと、ゲームが起動してプレイできた。

とりあえず、各デモを動かしてみれば、どんなことができそうかは分かりそうだなと。

「プロジェクトが何も登録されてないね。ネットから何かデモっぽいものを取得するかい?」てな感じのことを尋ねてくるので、「アセットライブラリを開く」を選んでみる。

おそらくは公式サイトにアクセスして、取得できるプロジェクトの一覧が表示された。今回は、「3D Platfomer demo」を選んでみる。

「ダウンロード」をクリック。

ダウンロードが終わったら、「インストール」を選択。

プロジェクトを保存するフォルダを指定してやる。

今回取り込んだプロジェクトは、古いバージョンの Godot で作られたものらしい。「OK」をクリックして、変換してやる。

プロジェクトが開かれた。右上のほうの再生ボタンをクリックするか、F5キーを叩くと、ゲームが起動してプレイできた。

とりあえず、各デモを動かしてみれば、どんなことができそうかは分かりそうだなと。

[ ツッコむ ]

2019/08/08(木) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自宅サーバ止めてました

雷が鳴ったので、15:35-17:35の間、自宅サーバを止めてました。申し訳ないです。

後から確認した感じでは、白河と黒磯の間がとんでもない状態になっていたようで…。

後から確認した感じでは、白河と黒磯の間がとんでもない状態になっていたようで…。

[ ツッコむ ]

#2 [godot] Godot Engine をまだ試用中

[ ツッコむ ]

#3 [pc] TV画面を小型液晶ディスプレイで映す状態を試してたり

昨日から、TV画面を小型液晶ディスプレイに映しながら視聴していたり。

◎ 動機。 :

自分は普段、TV番組等を、PC用ディスプレイ MITSUBISHI RDT233WX-3D(BK) (23インチ, 解像度: 1920x1080) に、PIP (Picture in Picture) で表示して視聴しているのだけれど。

PIP表示をすると、PC画面の1/4がTV映像で隠されてしまうので、ウインドウサイズを大きくする必要があるアプリを使おうとした際に、PIP領域でアプリウインドウが隠れて、アプリ操作ができなくなって困るわけで。特に、ここ最近、blender だの Godot Engine だのを試用しているので、それなりにウインドウサイズを確保しないといけないわけで。

一応、PC用ディスプレイから1mほど離れた場所に、マルチメディア液晶ディスプレイ MITSUBISHI MDT243WG-SB (24.1インチ, 1920x1200) があるので、しばらくはそちらにTV画面を映していたのだけれど。消費電力が110Wと大きいせいか、つけると明らかに部屋の温度が上がる…。冬ならともかく、この時期に、コレは厳しい…。

ということで、昨日から、キーボードの奥に、モバイル液晶ディスプレイ Diginnos DG-NP09D (8.9インチ, 1920x1200) を置いて、そちらにTV画面を映して様子を見ていたり。

ちなみに、DG-NP09D はスタンド等がついてないので、100円ショップで購入したタブレットスタンドを使って設置してある状態。

PIP表示をすると、PC画面の1/4がTV映像で隠されてしまうので、ウインドウサイズを大きくする必要があるアプリを使おうとした際に、PIP領域でアプリウインドウが隠れて、アプリ操作ができなくなって困るわけで。特に、ここ最近、blender だの Godot Engine だのを試用しているので、それなりにウインドウサイズを確保しないといけないわけで。

一応、PC用ディスプレイから1mほど離れた場所に、マルチメディア液晶ディスプレイ MITSUBISHI MDT243WG-SB (24.1インチ, 1920x1200) があるので、しばらくはそちらにTV画面を映していたのだけれど。消費電力が110Wと大きいせいか、つけると明らかに部屋の温度が上がる…。冬ならともかく、この時期に、コレは厳しい…。

ということで、昨日から、キーボードの奥に、モバイル液晶ディスプレイ Diginnos DG-NP09D (8.9インチ, 1920x1200) を置いて、そちらにTV画面を映して様子を見ていたり。

ちなみに、DG-NP09D はスタンド等がついてないので、100円ショップで購入したタブレットスタンドを使って設置してある状態。

◎ 感想。 :

モバイル液晶ディスプレイと称して販売されているだけあって、少なくとも、24.1インチの液晶ディスプレイをつけている時より、部屋の温度は上がらない印象。

解像度も 1920x1200なので、PIP表示に比べて詳細に映ってイイ感じ。

見易い位置に、すぐに移動できる・調整できるのも助かる。

解像度も 1920x1200なので、PIP表示に比べて詳細に映ってイイ感じ。

見易い位置に、すぐに移動できる・調整できるのも助かる。

◎ 問題。 :

しかし、この DG-NP09D、背面が異様に熱くなる…。

こんなに熱くなるのでは、内蔵のリチウムイオン充電池の寿命も、あっという間に来てしまうのではないかしら。というか、既に手元の個体は、バッテリー駆動だと1時間ぐらいしか使えない状態になってるし。本来、最長で4.5時間程度は持つらしいのだけど。

一応、USB扇風機で、背面に風を当てて冷却しつつ使ってみているけれど。モバイル用だから長時間稼働させることは考えていない設計なのだろうか。

それと、画面が明る過ぎる…。

一応、輝度、コントラストを、20段階で変えられるのだけど、映像の色味がイイ感じにならない…。アニメ映像を映しながら調整していて気が付いたけど、本来そこにあったテクスチャがベタ塗りに、みたいな状態にもなったりして。

こんなに熱くなるのでは、内蔵のリチウムイオン充電池の寿命も、あっという間に来てしまうのではないかしら。というか、既に手元の個体は、バッテリー駆動だと1時間ぐらいしか使えない状態になってるし。本来、最長で4.5時間程度は持つらしいのだけど。

一応、USB扇風機で、背面に風を当てて冷却しつつ使ってみているけれど。モバイル用だから長時間稼働させることは考えていない設計なのだろうか。

それと、画面が明る過ぎる…。

一応、輝度、コントラストを、20段階で変えられるのだけど、映像の色味がイイ感じにならない…。アニメ映像を映しながら調整していて気が付いたけど、本来そこにあったテクスチャがベタ塗りに、みたいな状態にもなったりして。

◎ 夢想。 :

こういう小型液晶ディスプレイを使っていると、モニタアームが欲しくなるな…。PC用ディスプレイの横に設置できたら快適に…。いや、どうかな…。

[ ツッコむ ]

2019/08/09(金) [n年前の日記]

#1 [zatta][neta] 電子部品でアート

Maker Fair Tokyo なるイベントで、「コンデンサー盆栽」なる出品があった、という記事を目にして、感銘を受けてしまった。

_ASCII.jp:ものづくりの祭典「Maker Faire」で見つけた楽しい創作物たち (2/4)

_コンデンサー盆栽家元 へぎ | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan

_綾塚 祐二さんのツイート: "コンデンサー盆栽。基板で枯山水な感じが…w #MFTokyo2019… "

コレは良い。素晴らしい。

漫画やアニメでは、廃墟となった都市に木や草が生い茂る、てな風景がちょくちょく描かれたりするけれど。そういった風景と近い何かを感じるというか。本来の機能を失い、朽ち果てていくだけになった人工物を、自然が少しずつ覆い隠していく、みたいな。そういうの、なんかイイなと。

さておき。考えてみたら、電子部品ってそういう方向でも使えるかもしれないよなと思えてきたり。

例えば、 _秋月電子 や _千石電商 のサイトを眺めると、何に使うのかは知識がないからさっぱり分からないけど、見ているだけでもなんだか楽しくなってくるアレコレがずらりと並んでいるわけで。単なるスイッチを見てるだけでも、色とりどりだし、形もバラエティに富んでるし。

まあ、ホームセンターをウロウロしていると楽しくなってくるソレに近いのかもしれないけど…。

何にせよ、そういったアレコレを使って何か妙なオブジェを作る、という遊びもアリかもしれないなと。電子部品って大体は小さいので、作れるオブジェもこじんまりとしたものになりそうだし、住宅事情が厳しい日本に向いている気もするし。

しかし、そういう用途で考えると、電子部品は値段的に高すぎるなと。そもそも実用性があるから、部品としてそれなりの値段で売ってるわけだし。であれば、やはり実用性が無くなった部品を再利用して、という試みが妥当なのだろうか。

_ASCII.jp:ものづくりの祭典「Maker Faire」で見つけた楽しい創作物たち (2/4)

_コンデンサー盆栽家元 へぎ | Maker Faire Tokyo 2019 | Make: Japan

_綾塚 祐二さんのツイート: "コンデンサー盆栽。基板で枯山水な感じが…w #MFTokyo2019… "

コレは良い。素晴らしい。

漫画やアニメでは、廃墟となった都市に木や草が生い茂る、てな風景がちょくちょく描かれたりするけれど。そういった風景と近い何かを感じるというか。本来の機能を失い、朽ち果てていくだけになった人工物を、自然が少しずつ覆い隠していく、みたいな。そういうの、なんかイイなと。

さておき。考えてみたら、電子部品ってそういう方向でも使えるかもしれないよなと思えてきたり。

例えば、 _秋月電子 や _千石電商 のサイトを眺めると、何に使うのかは知識がないからさっぱり分からないけど、見ているだけでもなんだか楽しくなってくるアレコレがずらりと並んでいるわけで。単なるスイッチを見てるだけでも、色とりどりだし、形もバラエティに富んでるし。

まあ、ホームセンターをウロウロしていると楽しくなってくるソレに近いのかもしれないけど…。

何にせよ、そういったアレコレを使って何か妙なオブジェを作る、という遊びもアリかもしれないなと。電子部品って大体は小さいので、作れるオブジェもこじんまりとしたものになりそうだし、住宅事情が厳しい日本に向いている気もするし。

しかし、そういう用途で考えると、電子部品は値段的に高すぎるなと。そもそも実用性があるから、部品としてそれなりの値段で売ってるわけだし。であれば、やはり実用性が無くなった部品を再利用して、という試みが妥当なのだろうか。

[ ツッコむ ]

2019/08/10(土) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自宅サーバ止めてました

雷が鳴ったので、14:00-17:45の間、自宅サーバ止めてました。申し訳ないです。

後から確認した感じでは、白河と石川の間が酷かった模様…。

後から確認した感じでは、白河と石川の間が酷かった模様…。

[ ツッコむ ]

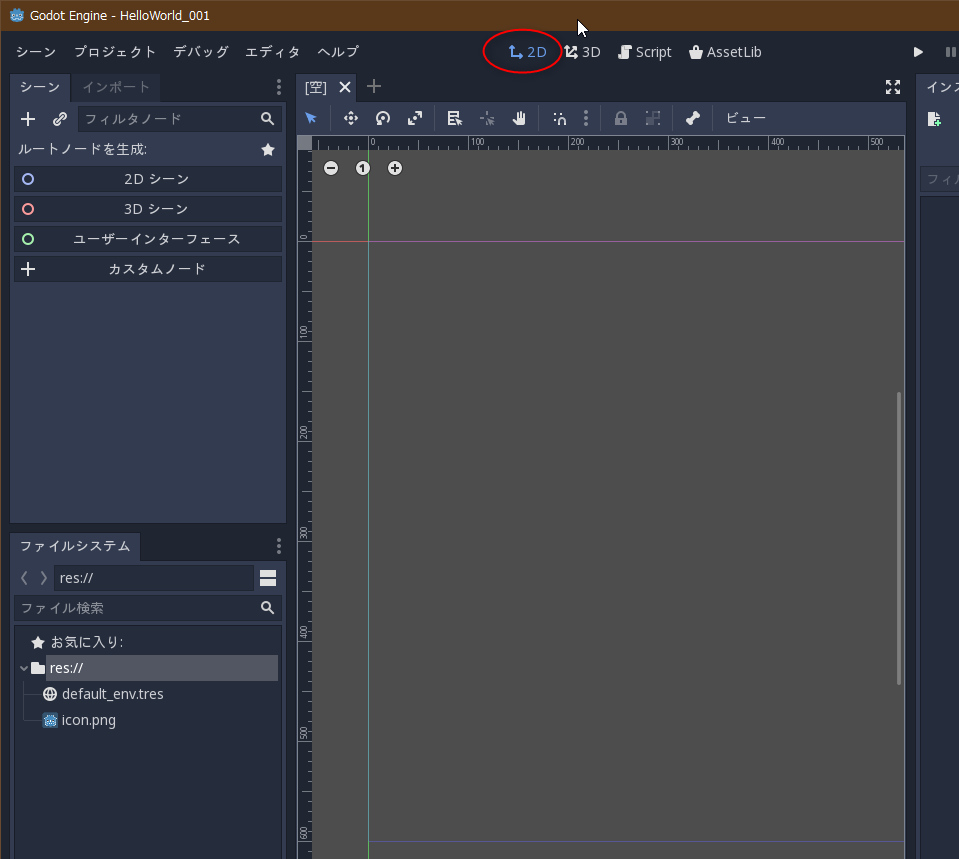

#2 [godot] Godot Engine で Hello World

Godot Engine を試用中なのだけど、簡単な2Dゲームを作成するチュートリアル記事について、一通り試して動作したので、忘れないうちに手順をメモしておこうかと。環境は Windows10 x64 + Godot 3.1.1 x86。

まずは、Hello World からやってみる。

英語が読める人は以下のドキュメントを眺めれば良いかと。

_Scripting - Godot Engine latest documentation

_Your first game - Godot Engine latest documentation

まずは、Hello World からやってみる。

英語が読める人は以下のドキュメントを眺めれば良いかと。

_Scripting - Godot Engine latest documentation

_Your first game - Godot Engine latest documentation

◎ 作るもの。 :

◎ プロジェクトを新規作成。 :

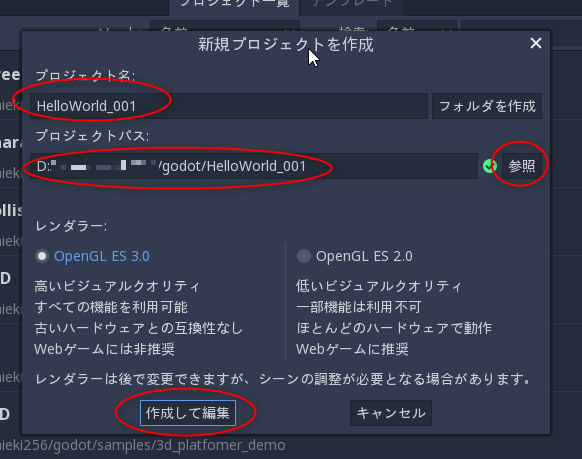

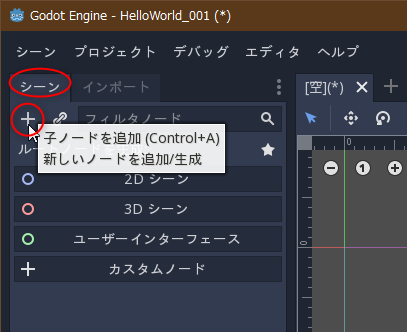

まずは、プロジェクトを新規作成。

Godot Engine を起動すると、プロジェクトマネージャが開くので、右のほうにある「新規プロジェクト」をクリック。

新規プロジェクト名や保存場所を尋ねられるので、それぞれ指定して、「作成して編集」をクリック。

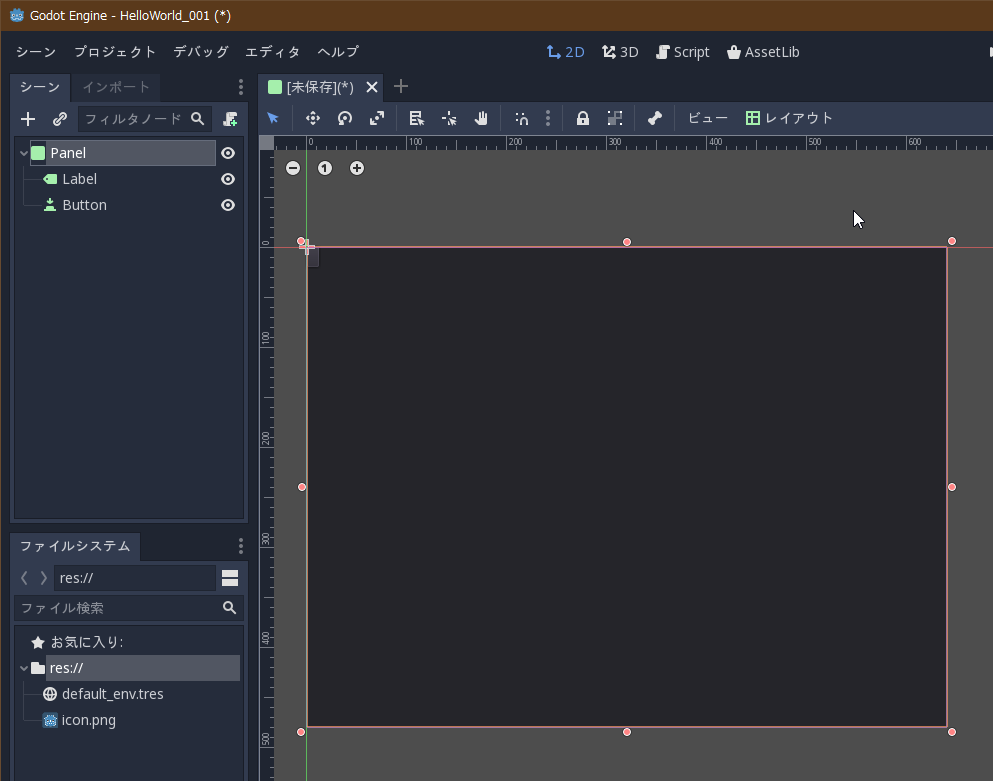

新規プロジェクトが作られて、編集画面が開いた。

今回は2Dゲームっぽい感じで Hello World をしたいので、上のほうにある「2D」をクリック。いかにもな2D編集画面に切り替わる。

Godot Engine を起動すると、プロジェクトマネージャが開くので、右のほうにある「新規プロジェクト」をクリック。

新規プロジェクト名や保存場所を尋ねられるので、それぞれ指定して、「作成して編集」をクリック。

新規プロジェクトが作られて、編集画面が開いた。

今回は2Dゲームっぽい感じで Hello World をしたいので、上のほうにある「2D」をクリック。いかにもな2D編集画面に切り替わる。

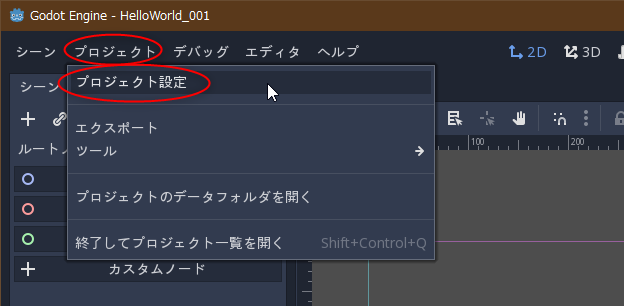

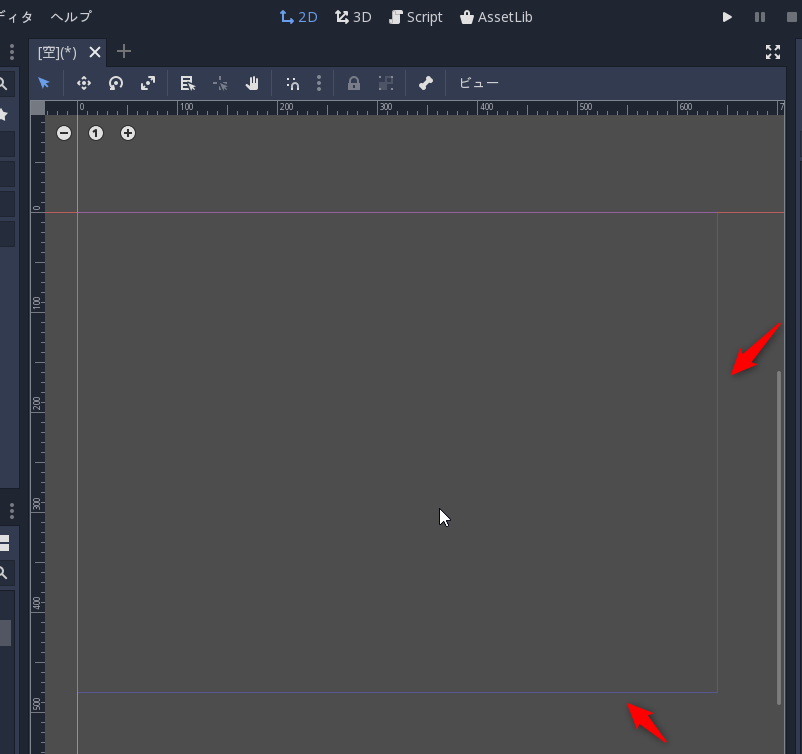

◎ プロジェクトの画面サイズを指定。 :

作成したプロジェクトの画面サイズ、というかウインドウサイズを、作業前に設定しておきたい。

左上のメニューの中から、プロジェクト → プロジェクト設定、を選択。

プロジェクト設定ウインドウが開いた。左のほうの、Display → Window、を選択して、右のほうの、Width(横幅)と Height(縦幅) の値を変更。設定が終わったら下のほうにある「閉じる」をクリック。

編集画面内、ウインドウサイズ(青い線)の位置が変わった。変更内容が反映された。

左上のメニューの中から、プロジェクト → プロジェクト設定、を選択。

プロジェクト設定ウインドウが開いた。左のほうの、Display → Window、を選択して、右のほうの、Width(横幅)と Height(縦幅) の値を変更。設定が終わったら下のほうにある「閉じる」をクリック。

編集画面内、ウインドウサイズ(青い線)の位置が変わった。変更内容が反映された。

◎ ノードを追加。 :

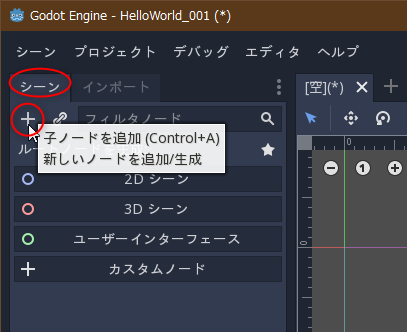

Godot Engine は、Scene(シーン)だの、Node(ノード)だのと呼ぶ何かで、画面に表示されるアレコレその他を追加・管理するらしい。おそらく、その Scene だの Node とやらは、いわゆるオブジェクトだのクラスだの、そういうアレに近い存在なのかなと…。

ひとまず、Panelノードを置いてから、その子供として Label や Button を置いていきたい。

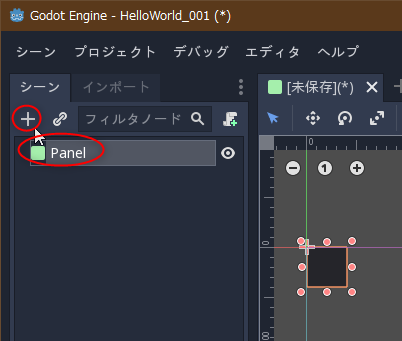

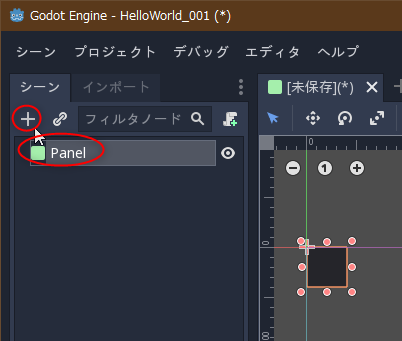

左のほうのシーンタブをクリックしてから、すぐ下の「+」ボタンをクリック。これでノードが追加できるらしい。

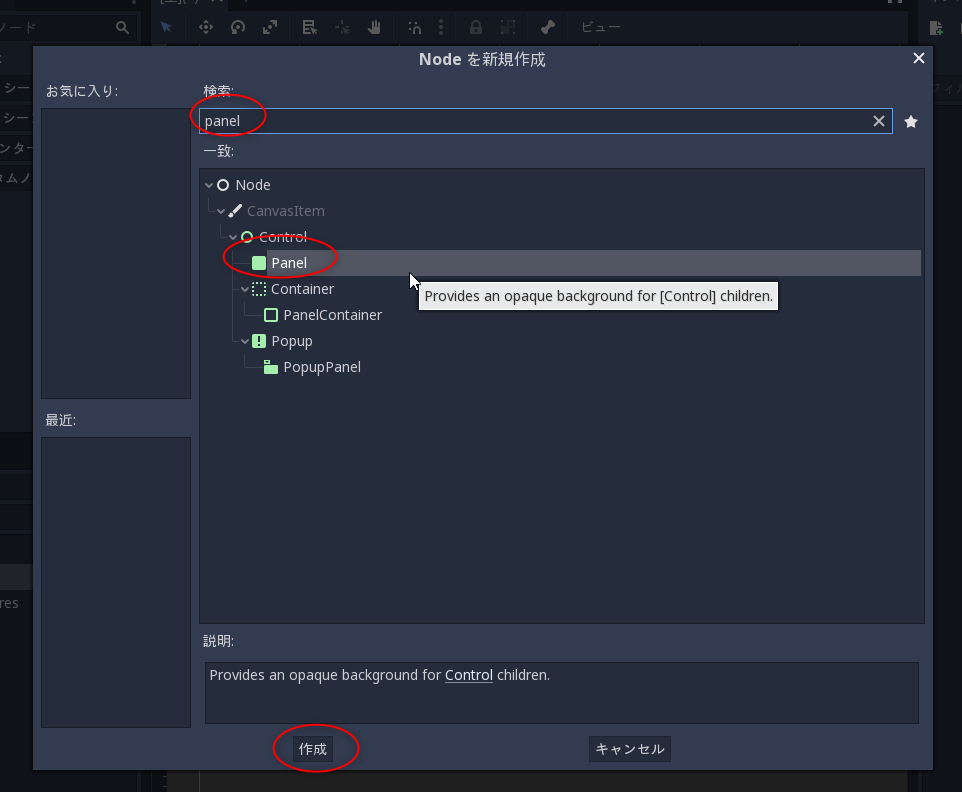

ノードの新規作成画面が開いた。検索欄に「panel」と打ち込むと、下のほうに選べるノードの種類が表示される。「Panel」を選んで、下のほうの「作成」をクリック。

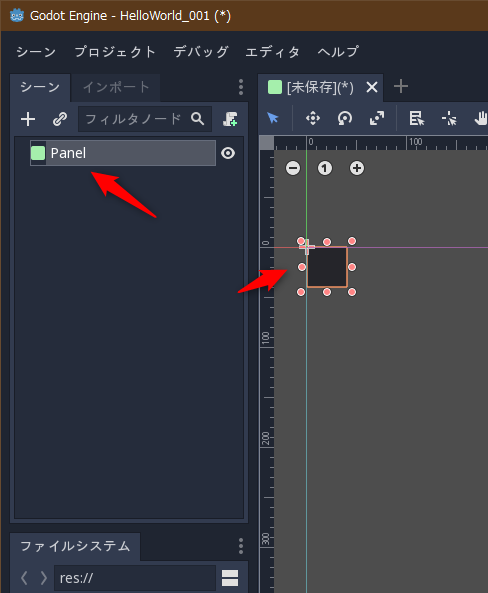

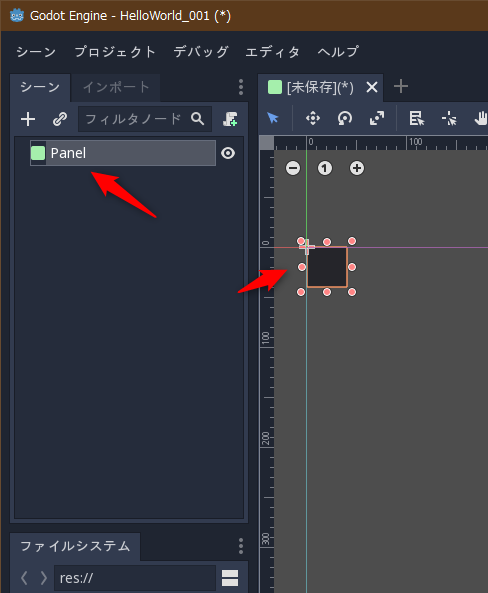

Panel が追加された。編集画面のほうにも、黒い何かが表示されている。これが Panel。

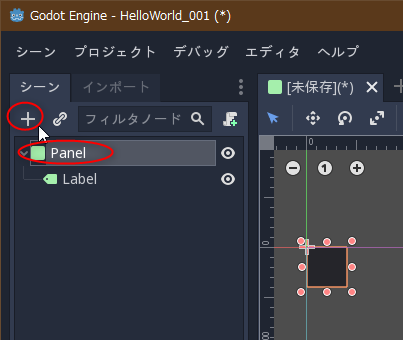

Panel の子供として、Label を追加したい。Panel をクリックして選択状態にしてから、また「+」ボタンをクリック。

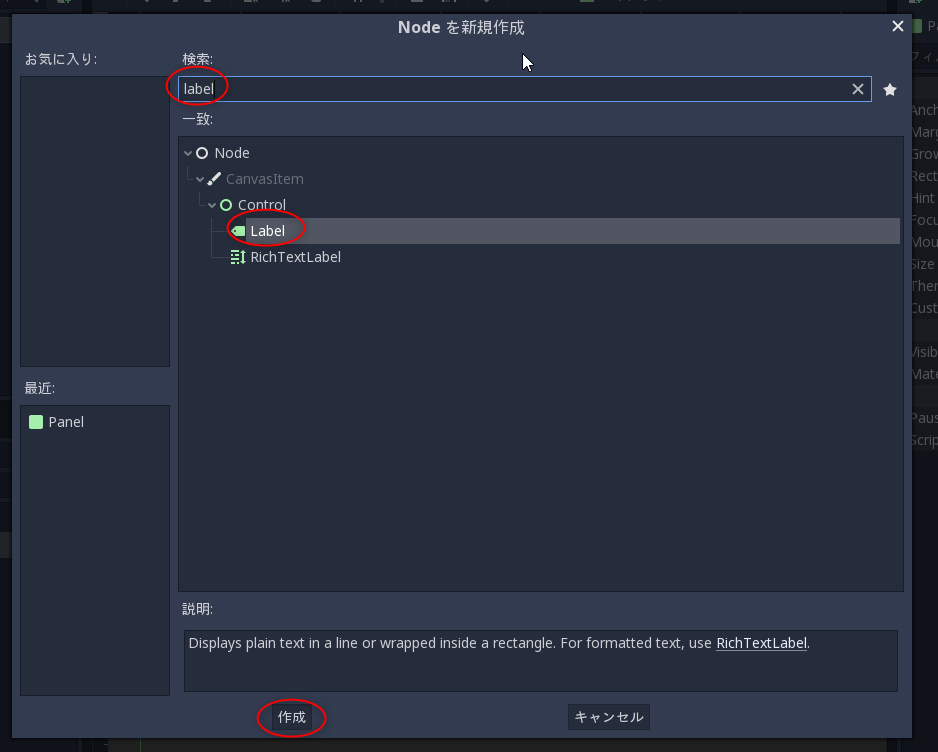

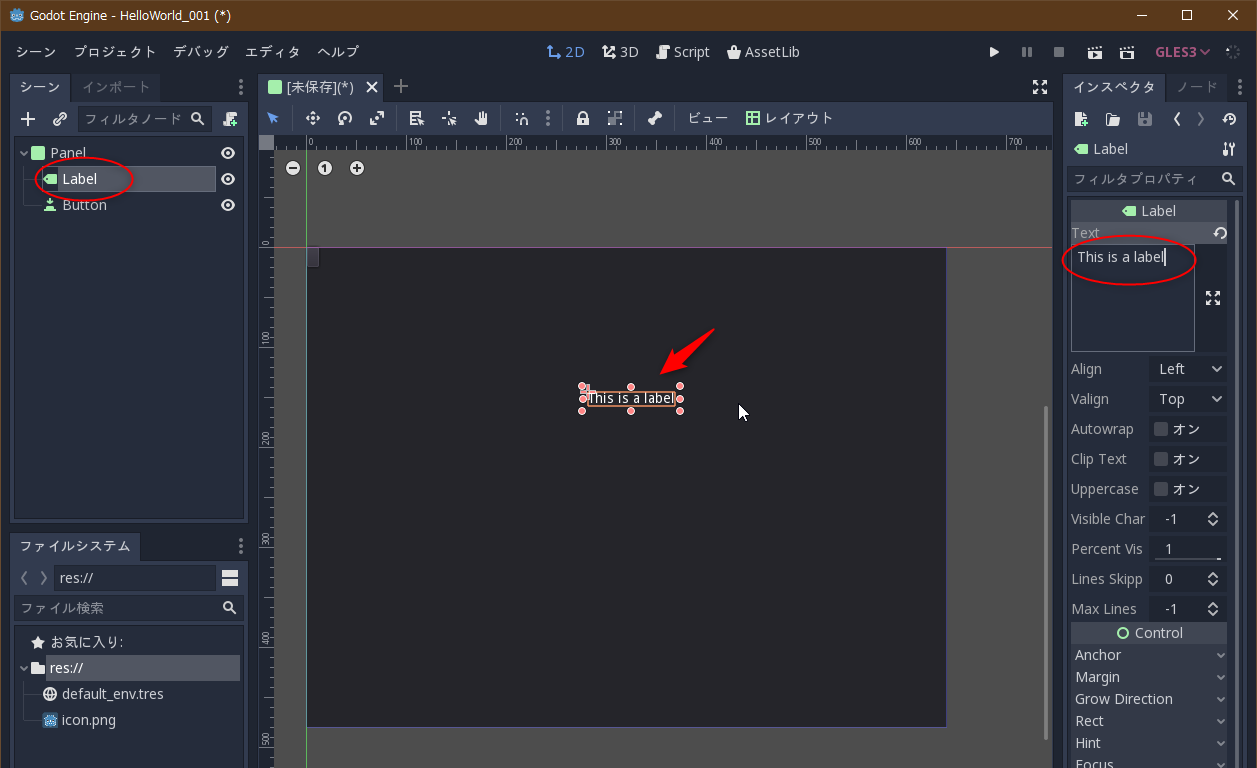

「label」で検索して、「Label」を作成。

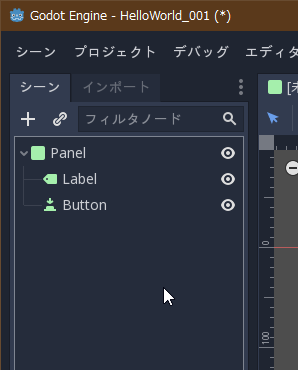

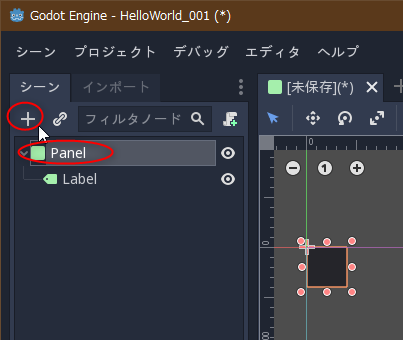

Panel の子供として、Label が追加された。更に、Panel の子供として、Button も追加する。Panel を選択した状態で、「+」をクリック。

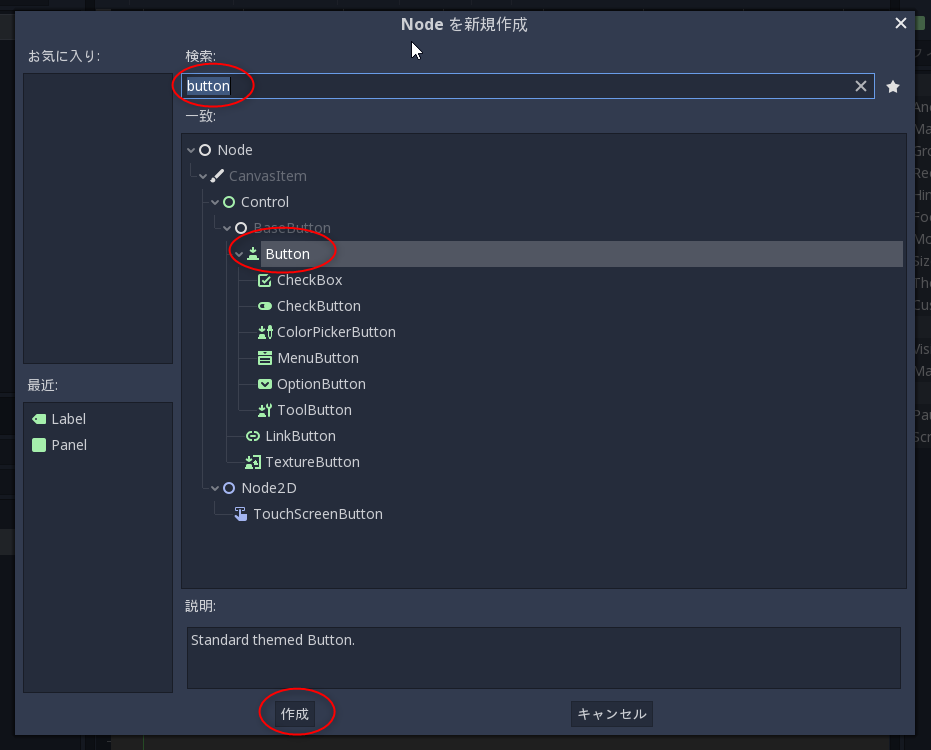

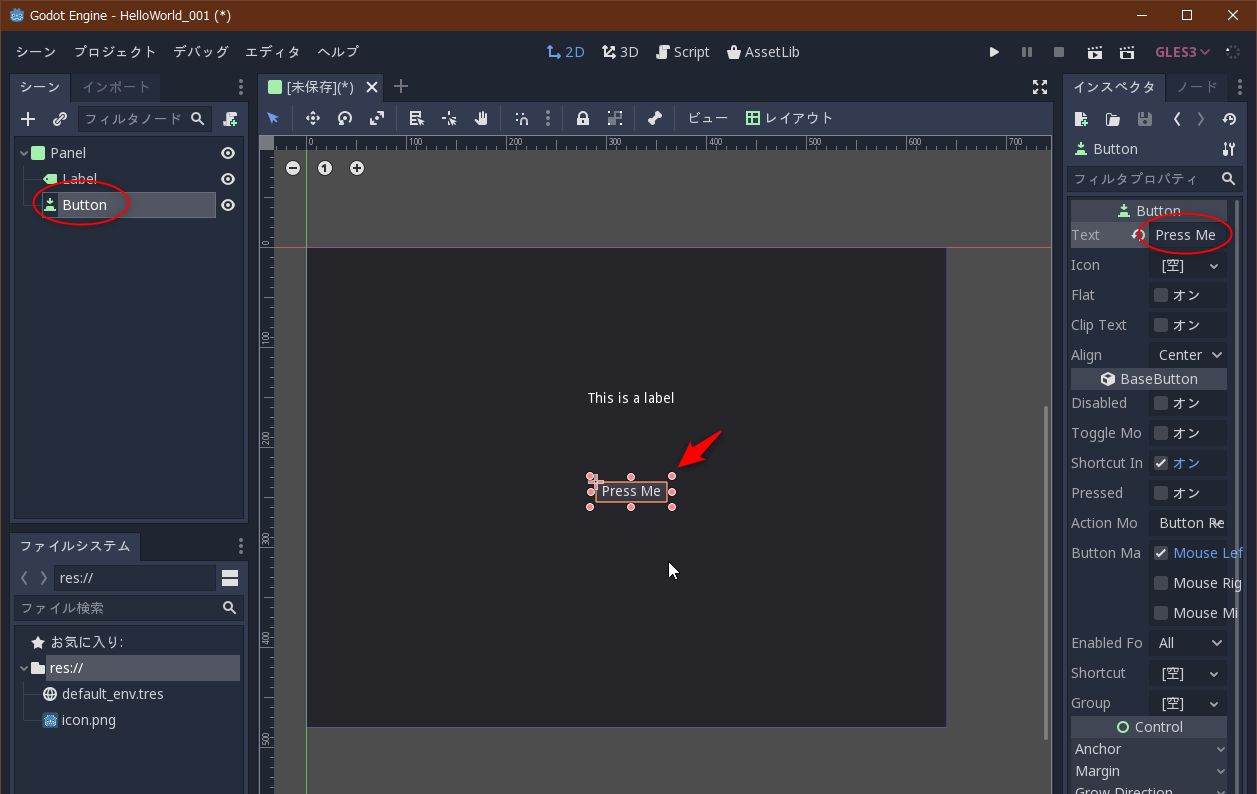

「button」で検索して、「Button」を作成。

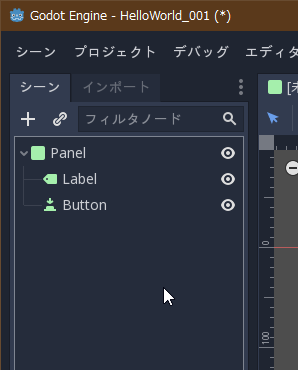

Panel の子供として、Label と Button が並んだ状態になった。

ひとまず、Panelノードを置いてから、その子供として Label や Button を置いていきたい。

左のほうのシーンタブをクリックしてから、すぐ下の「+」ボタンをクリック。これでノードが追加できるらしい。

ノードの新規作成画面が開いた。検索欄に「panel」と打ち込むと、下のほうに選べるノードの種類が表示される。「Panel」を選んで、下のほうの「作成」をクリック。

Panel が追加された。編集画面のほうにも、黒い何かが表示されている。これが Panel。

Panel の子供として、Label を追加したい。Panel をクリックして選択状態にしてから、また「+」ボタンをクリック。

「label」で検索して、「Label」を作成。

Panel の子供として、Label が追加された。更に、Panel の子供として、Button も追加する。Panel を選択した状態で、「+」をクリック。

「button」で検索して、「Button」を作成。

Panel の子供として、Label と Button が並んだ状態になった。

◎ ノードを設定。 :

Panel、Label、Button について、大きさ、位置、表示テキストを設定していきたい。

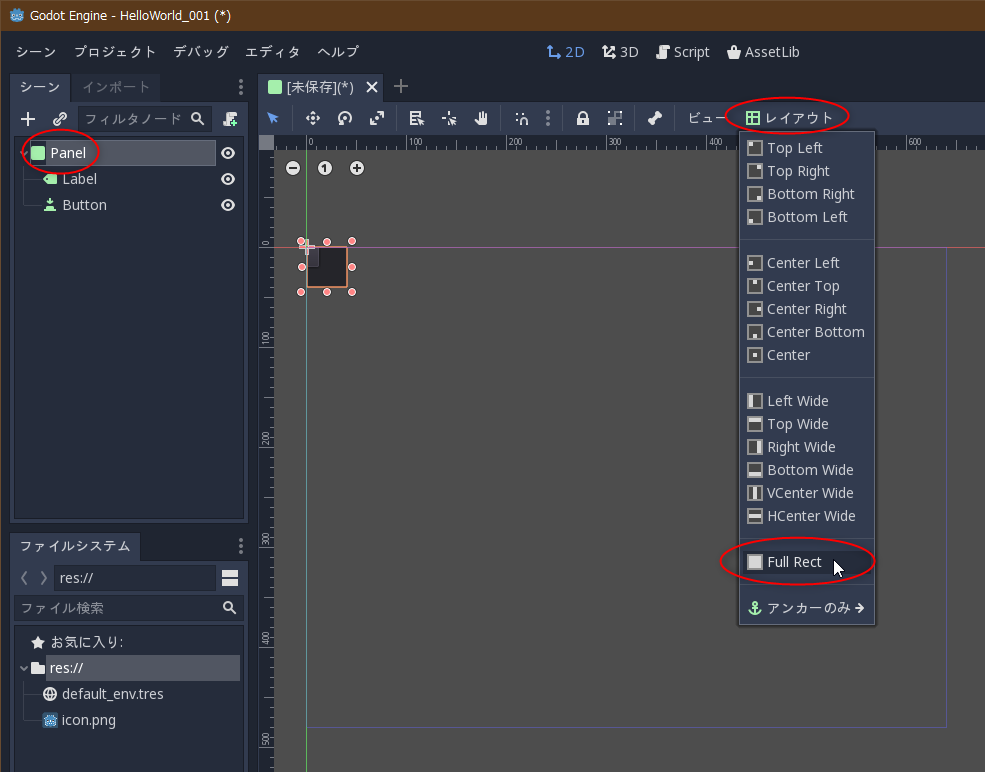

まずは、Panel を、画面全体に表示したい。Panel を選択すると、上のほうに「レイアウト」というメニューボタンが表示されるのでクリック。その中から、「Full Rect」を選ぶ。

Panel が画面全体を覆う大きさに調整された。

こんな感じで、「レイアウト」メニューから色々選ぶと、ざっくりとした感じで位置やサイズを調整してくれる。

Label の位置や、表示テキストを変更したい。Label を選択してから、編集画面内でドラッグしてやると、表示位置を変えられる。また、右側の「インスペクタ」内で、Text の内容を変更すれば、そこで指定した文字列が表示される。

同様に、Button の表示位置や、表示テキストも変更する。

まずは、Panel を、画面全体に表示したい。Panel を選択すると、上のほうに「レイアウト」というメニューボタンが表示されるのでクリック。その中から、「Full Rect」を選ぶ。

Panel が画面全体を覆う大きさに調整された。

こんな感じで、「レイアウト」メニューから色々選ぶと、ざっくりとした感じで位置やサイズを調整してくれる。

Label の位置や、表示テキストを変更したい。Label を選択してから、編集画面内でドラッグしてやると、表示位置を変えられる。また、右側の「インスペクタ」内で、Text の内容を変更すれば、そこで指定した文字列が表示される。

同様に、Button の表示位置や、表示テキストも変更する。

◎ シーンを保存。 :

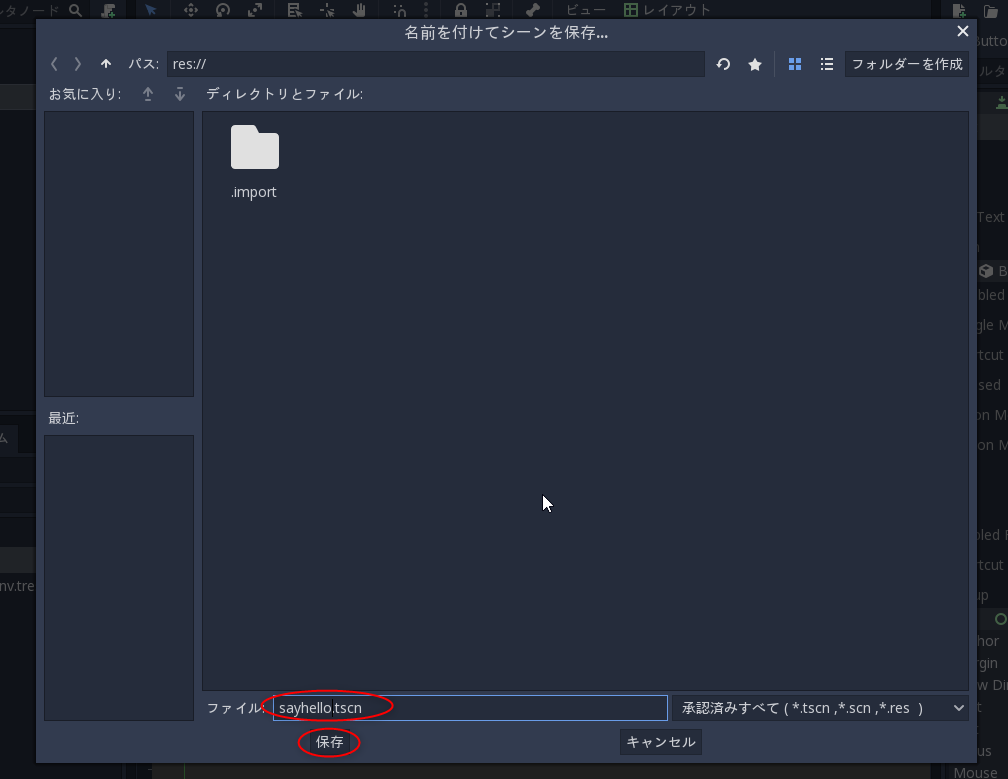

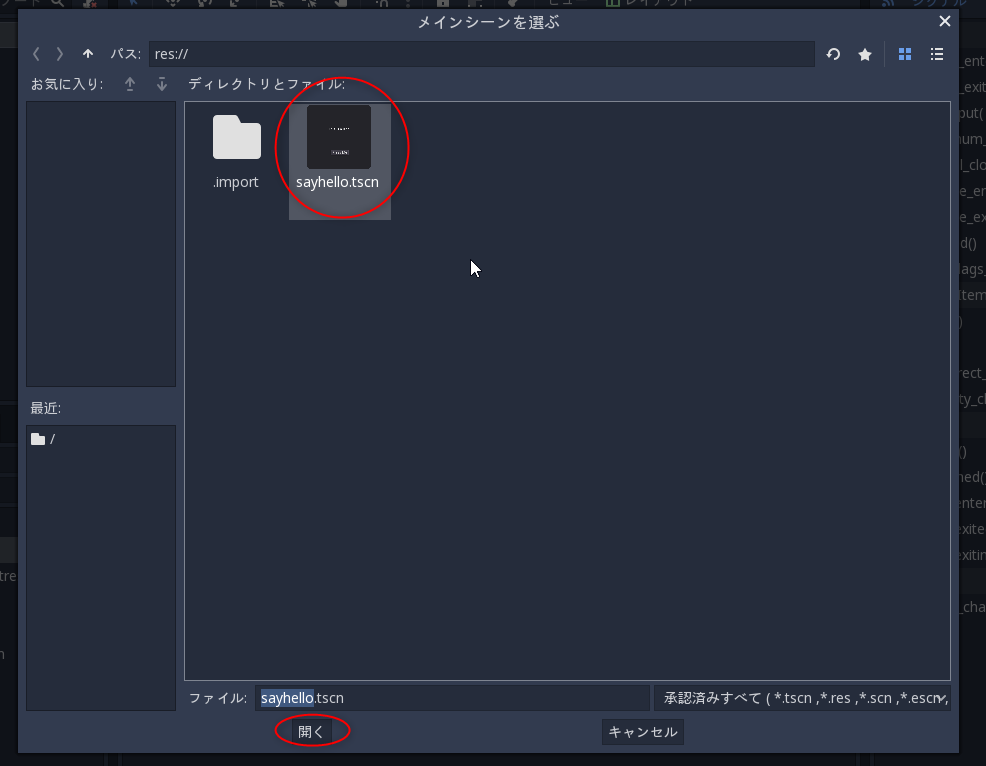

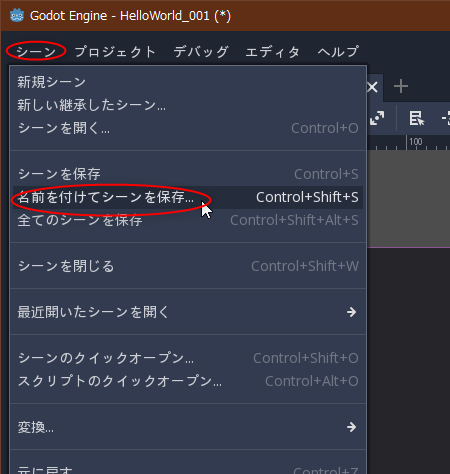

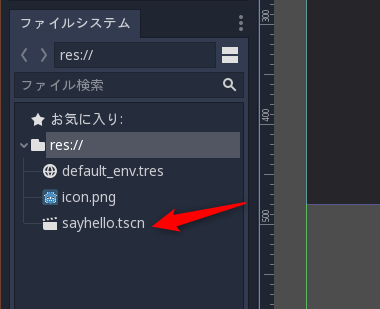

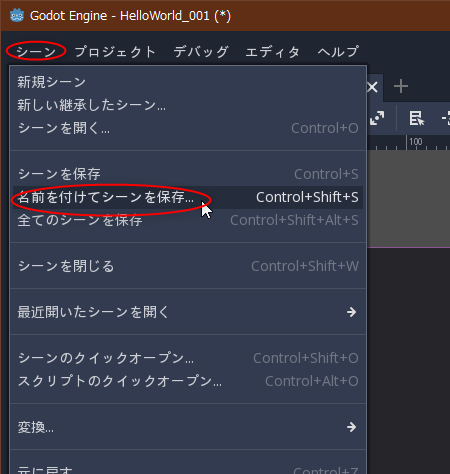

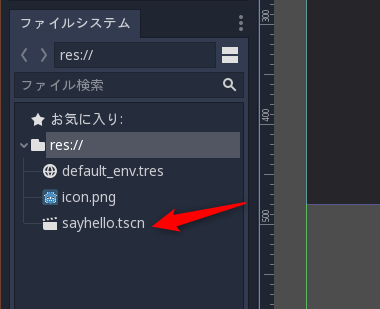

シーンとして一旦保存する。左上のメニューから、シーン → 名前をつけてシーンを保存、を選ぶ。

保存シーン名を尋ねてくるので、今回は sayhello.tscn を指定して保存。

左下のあたりの「ファイルシステム」内に、sayhello.tscn が増えた。

保存シーン名を尋ねてくるので、今回は sayhello.tscn を指定して保存。

左下のあたりの「ファイルシステム」内に、sayhello.tscn が増えた。

◎ シーンを実行。 :

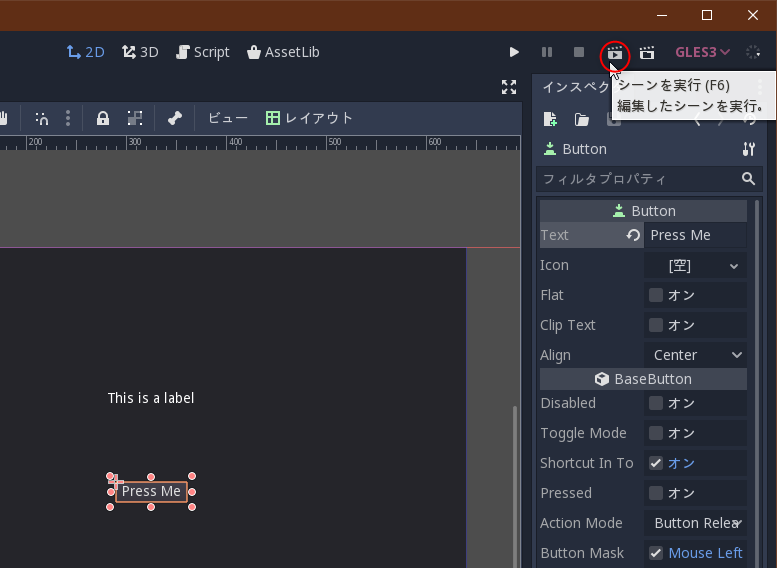

現在編集中のシーンを実行して、見た目がどうなるかを確認したい。

画面右上のあたりに、再生ボタンっぽいアイコンがいくつか並んでいるので、その中の「シーンを実行」をクリック。もしくは、F6キーでも実行できる。

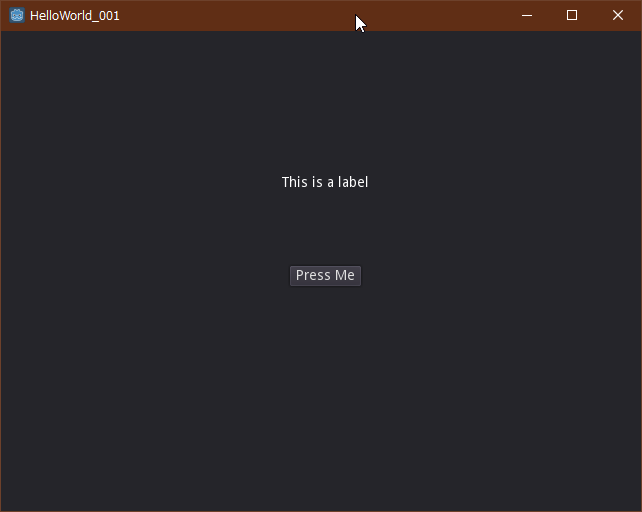

別ウインドウが開いて、設定した通りに、Panel、Label、Button が表示された。

しかし、この状態では、単に表示しているだけで、ボタンをクリックしても何も起きない。

ボタンをクリックしたら何かが起きるようにしたい。その場合は、スクリプトを書く。

画面右上のあたりに、再生ボタンっぽいアイコンがいくつか並んでいるので、その中の「シーンを実行」をクリック。もしくは、F6キーでも実行できる。

別ウインドウが開いて、設定した通りに、Panel、Label、Button が表示された。

しかし、この状態では、単に表示しているだけで、ボタンをクリックしても何も起きない。

ボタンをクリックしたら何かが起きるようにしたい。その場合は、スクリプトを書く。

◎ スクリプトを追加。 :

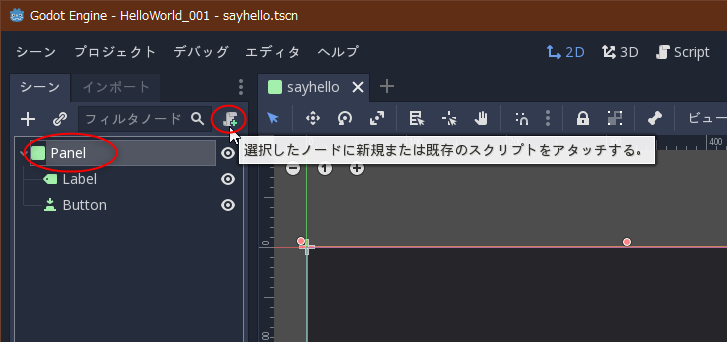

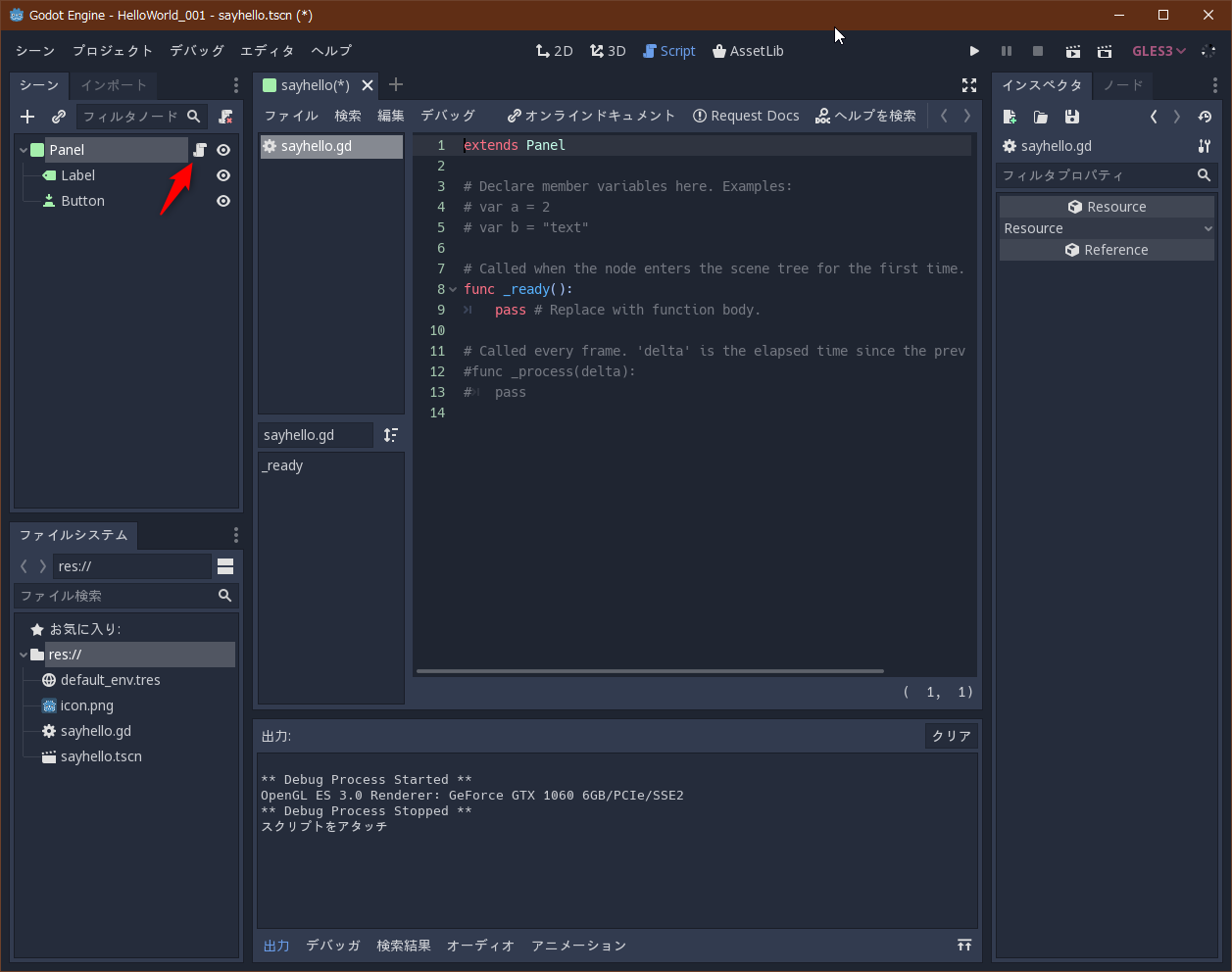

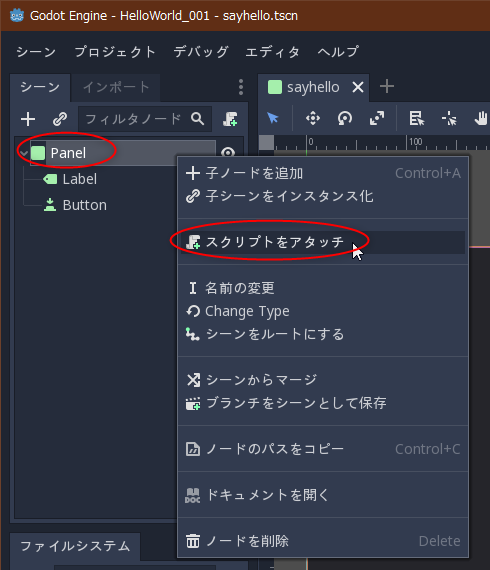

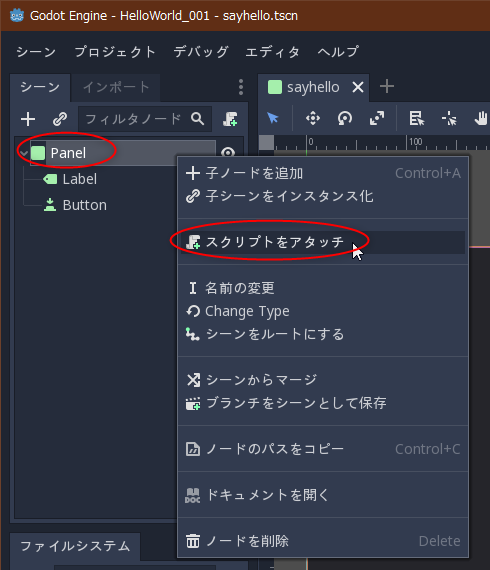

スクリプトを追加して、ボタンが押された時の処理を書いていきたい。まずはスクリプトファイルを追加する。

Panel を選択した状態で、少し右上の、巻物っぽいボタンをクリック。これでスクリプトが追加される。

あるいは、Panel を右クリックして、「スクリプトをアタッチ」を選んでも、スクリプトを追加できる。

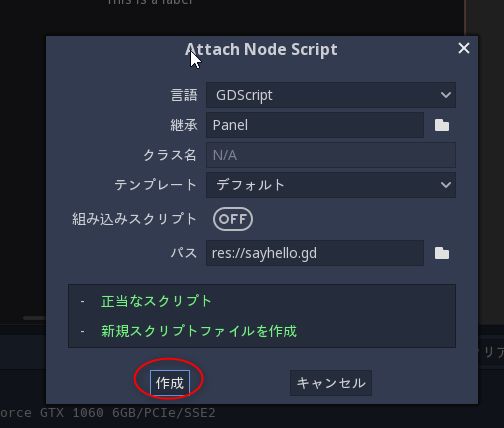

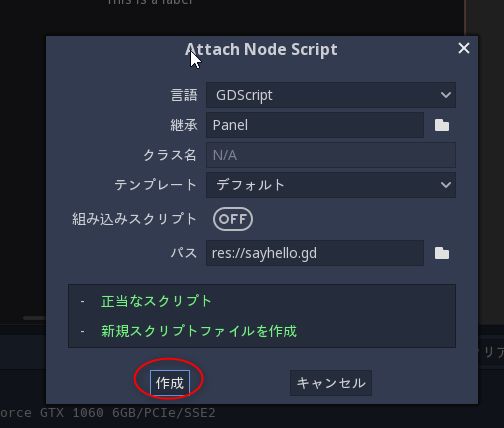

スクリプトを追加するためのウインドウが開く。スクリプトの言語種類・その他が選べるけれど、今回はデフォルトのまま、「作成」をクリック。

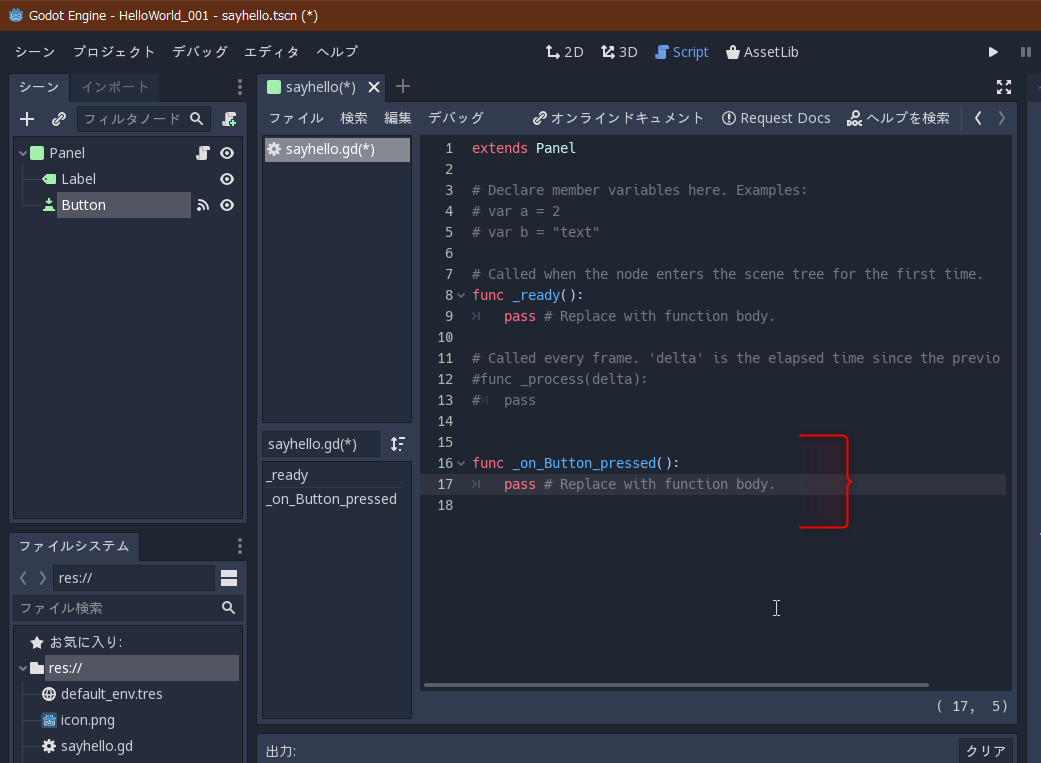

スクリプトが追加されて、いかにもなエディタ画面になった。左側のシーンタブの中でも、Panel の横に巻物っぽいアイコンが増えて、このノードはスクリプトを持っている、ということが分かる。スクリプトを編集したい時は、この巻物っぽいアイコンをクリックしてやれば、このエディタ画面を開ける。

Panel を選択した状態で、少し右上の、巻物っぽいボタンをクリック。これでスクリプトが追加される。

あるいは、Panel を右クリックして、「スクリプトをアタッチ」を選んでも、スクリプトを追加できる。

スクリプトを追加するためのウインドウが開く。スクリプトの言語種類・その他が選べるけれど、今回はデフォルトのまま、「作成」をクリック。

スクリプトが追加されて、いかにもなエディタ画面になった。左側のシーンタブの中でも、Panel の横に巻物っぽいアイコンが増えて、このノードはスクリプトを持っている、ということが分かる。スクリプトを編集したい時は、この巻物っぽいアイコンをクリックしてやれば、このエディタ画面を開ける。

◎ ボタンが押された際の信号を受け取る。 :

各ノードは、状態が変わった時に、何かしらのイベント発生させる。例えば Button は、押されたときに pressed() という種類のイベントが発生するように作られている。

なので、「Button が押されて pressed() が発生したら、スクリプトの中のこの関数を呼びなさい」と設定しておけば、後はスクリプトを編集することで、Button が押された際にするべき処理を追加していける。

その、「〜のイベント(信号?)が発生したら、この関数を呼びなさい」的設定を、Godot では「接続」と呼んでいるっぽい。

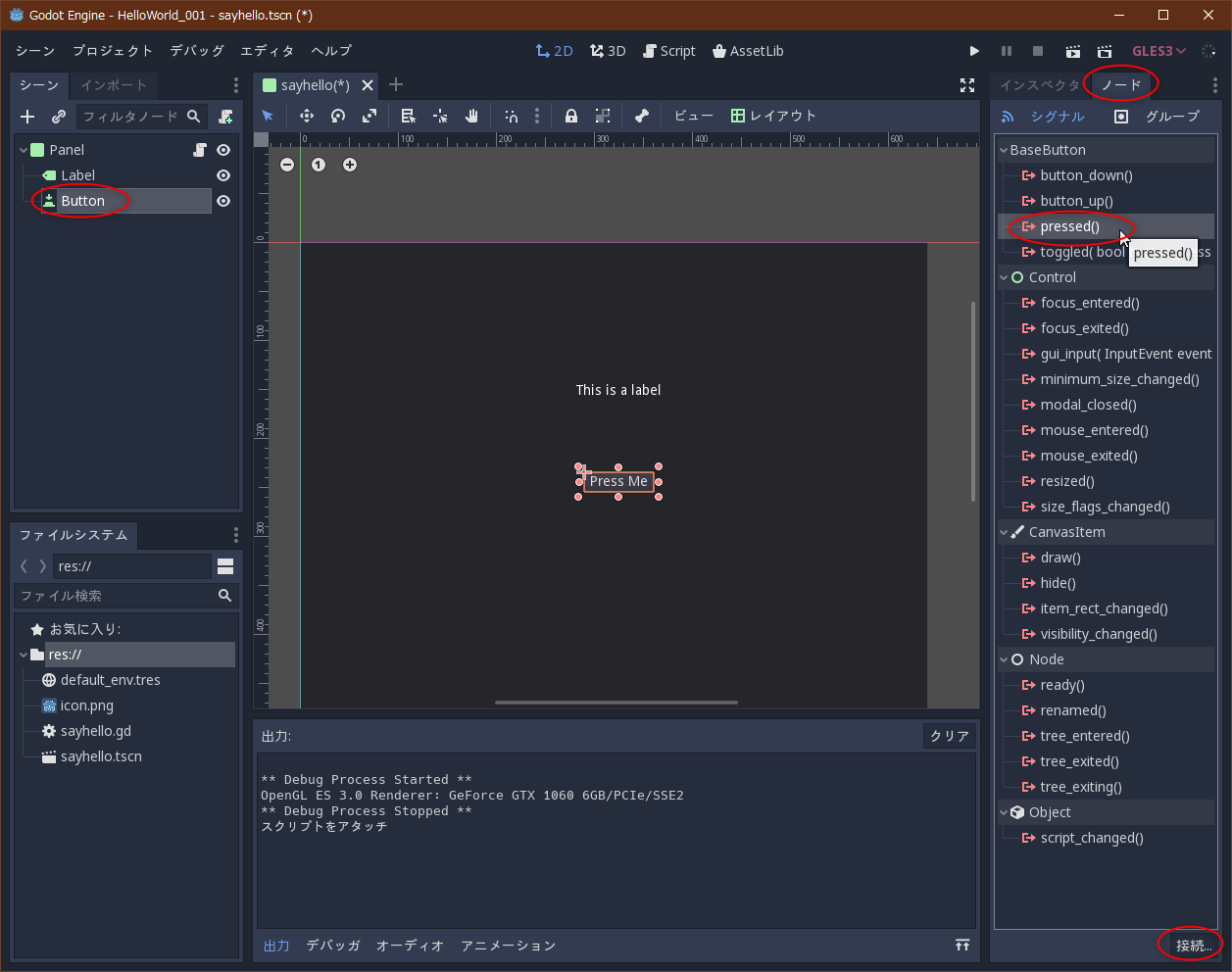

ということで、Button の pressed() を接続する。シーンタブの中で Button を選択してから、右側のノードタブをクリック。一覧の中の、pressed() を選択して、下のほうにある「接続」をクリック。

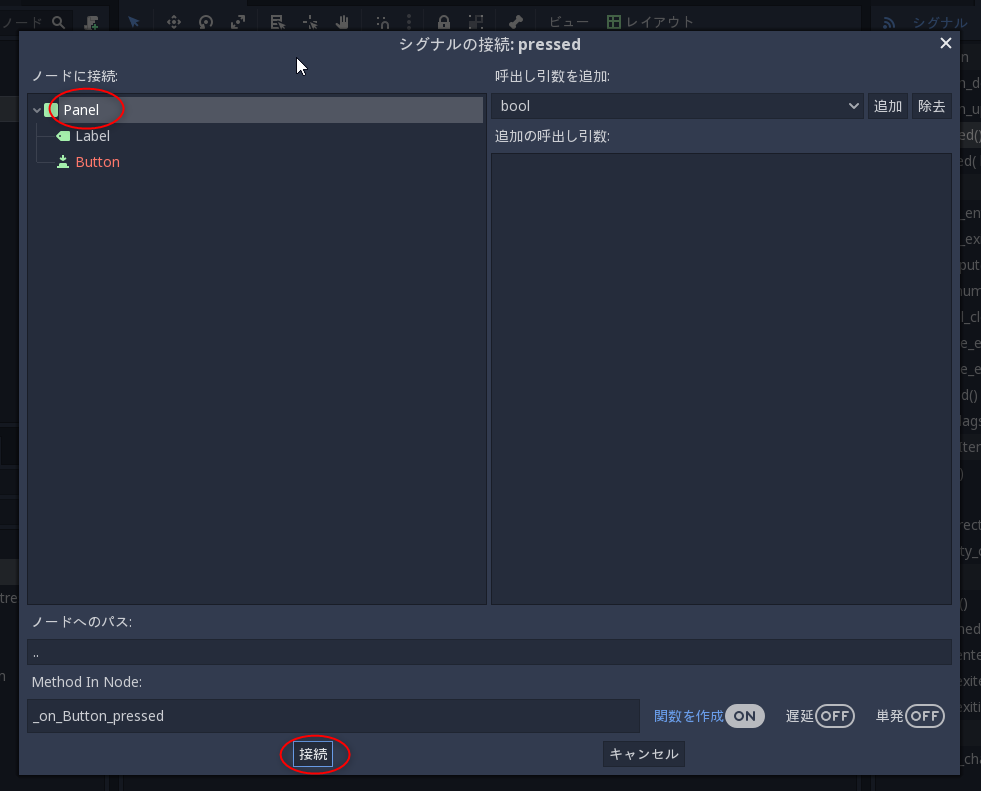

「シグナルの接続」ウインドウが開く。今回は Panel のスクリプトに接続したいので、Panel を選択してから、「接続」をクリック。

スクリプトの中に、「_on_Button_pressed()」という関数が追加された。この中に、Button が押された時の処理を書けばいい。

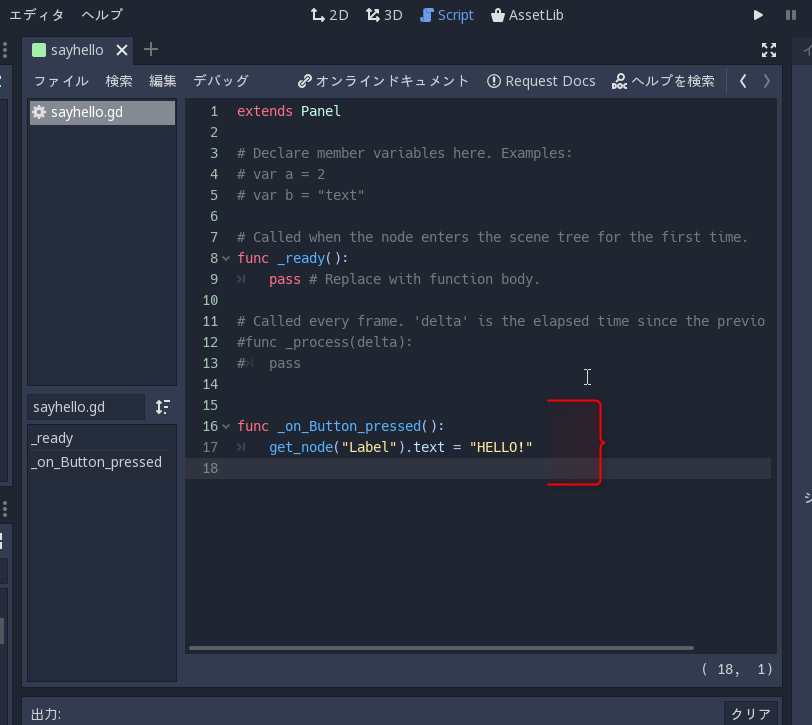

Button が押されたら、Label の表示テキストを変更してみる。以下のように記述。

なので、「Button が押されて pressed() が発生したら、スクリプトの中のこの関数を呼びなさい」と設定しておけば、後はスクリプトを編集することで、Button が押された際にするべき処理を追加していける。

その、「〜のイベント(信号?)が発生したら、この関数を呼びなさい」的設定を、Godot では「接続」と呼んでいるっぽい。

ということで、Button の pressed() を接続する。シーンタブの中で Button を選択してから、右側のノードタブをクリック。一覧の中の、pressed() を選択して、下のほうにある「接続」をクリック。

「シグナルの接続」ウインドウが開く。今回は Panel のスクリプトに接続したいので、Panel を選択してから、「接続」をクリック。

スクリプトの中に、「_on_Button_pressed()」という関数が追加された。この中に、Button が押された時の処理を書けばいい。

Button が押されたら、Label の表示テキストを変更してみる。以下のように記述。

get_node("Label").text = "HELLO!"

「Label」という名前のノードを取得して、そのノードの text プロパティを、"HELLO!" に変更する、という処理を追加している。

◎ プロジェクトのメインシーンを設定。 :

画面右上の再生ボタンをクリック、もしくは、F5キーを押すことで、プロジェクトを実行して動作確認することができる。

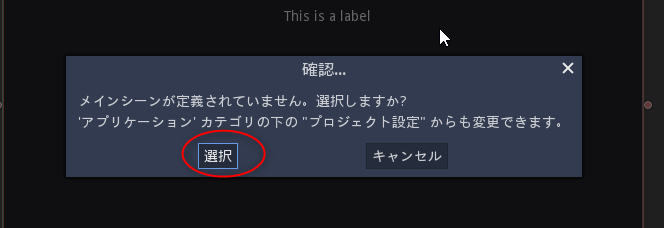

初回時は、メインとなるシーンが設定されていないので、どのシーンをメインにするのか尋ねるウインドウが開く。

今回は、sayhello.tscn をメインシーンとして選ぶ。

初回時は、メインとなるシーンが設定されていないので、どのシーンをメインにするのか尋ねるウインドウが開く。

今回は、sayhello.tscn をメインシーンとして選ぶ。

◎ 結果画面。 :

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 遮光ネットをベランダに設置

ダイソーで購入した遮光ネット3枚をベランダに設置した。1枚、88x180cmの大きさ、だったような気がする。色は黒。

ベランダの壁に、薄い出っ張りがあったので、簾を引っ掛けるためのフックをネジ止めできる何か、もダイソーで購入して取り付けてみた。そこに遮光ネットのハトメを引っ掛けて、反対側は、これまたダイソーで購入した綿ロープ?で、ベランダの柵に固定。

これで多少は暑さ対策になればいいのだけど…。でもなんだか期待できない気もする…。

ベランダの壁に、薄い出っ張りがあったので、簾を引っ掛けるためのフックをネジ止めできる何か、もダイソーで購入して取り付けてみた。そこに遮光ネットのハトメを引っ掛けて、反対側は、これまたダイソーで購入した綿ロープ?で、ベランダの柵に固定。

これで多少は暑さ対策になればいいのだけど…。でもなんだか期待できない気もする…。

[ ツッコむ ]

2019/08/11(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 部屋を掃除

弟が帰省するらしいので部屋を掃除。

散らかしたアレコレを毎回片づけるのが面倒だなと。何か高さのある、かつ、キャスター付きの収納ボックスでも用意して、散らかすときはその中に散らかす、てのはどうか…。む。もし、そういうのがあれば、小さい子供さんが居る御家庭でも便利なのではないか…。

散らかしたアレコレを毎回片づけるのが面倒だなと。何か高さのある、かつ、キャスター付きの収納ボックスでも用意して、散らかすときはその中に散らかす、てのはどうか…。む。もし、そういうのがあれば、小さい子供さんが居る御家庭でも便利なのではないか…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 弟が帰省

15:30頃到着。

[ ツッコむ ]

2019/08/12(月) [n年前の日記]

#1 [ubuntu] Core2Duo機にUbuntu 18.04 LTS をインストールした

手元にある Core2Duo E8400機には、Ubuntu 14.04 LTS が入れてあったのだけど、気が付いたら 14.04 のサポート期間が終了していたわけで。

この際、18.04 LTS にアップグレードしようか、と思って作業を始めたものの、16.04 LTS にアップグレードするだけでも結構時間がかかって面倒臭くなってきて、新規に Ubuntu 18.04 LTS をインストールしてしまうことにした。どうせ重要なモノは入ってないし、HDDのパーティションを削除してインストールしちゃってもいいだろう…。

この際、18.04 LTS にアップグレードしようか、と思って作業を始めたものの、16.04 LTS にアップグレードするだけでも結構時間がかかって面倒臭くなってきて、新規に Ubuntu 18.04 LTS をインストールしてしまうことにした。どうせ重要なモノは入ってないし、HDDのパーティションを削除してインストールしちゃってもいいだろう…。

◎ ハードウェアが不調。 :

作業をしているうちに、Core2Duo機が何度か起動しない状態に遭遇してしまった。電源かなあ…。某所で不調だったはずの電源を引き取って、自室で組み込んでみたら動いちゃったのでそのまま使ってるけれど、やはり何かが弱まっているのだろうか。それともCPU、M/B、メモリのほうがおかしいのかな…。

[ ツッコむ ]

2019/08/13(火) [n年前の日記]

#1 [pc] Core2Duo機が不調

昨日、Core2Duo機をメンテナンスしていたのだけど。昨晩あたりから、起動しなかったり、起動してもいつの間にか画面は表示されたままフリーズしたりで、どうも動作が怪しくて。

試しに Memtest86+ をかけてみたら、途中でフリーズしてしまう。さすがにコレはダメだ…。使えん…。

メモリが壊れてるなら、Memtest86+ を動かしてる途中で何かしらのエラーを出してくれそうだし。やはり電源かなあ…。予備の電源は持ってないから、交換して動作確認、というわけにもいかない…。

部屋の中には、メインPC以外にも、6台ぐらい転がっているし。調子が悪いPCを、わざわざ使うのもアレだよな…。そこに CPU と M/B があるから、ついつい動かせないかと作業を始めてしまうけど。この際捨ててスッキリしてしまおうか…。

試しに Memtest86+ をかけてみたら、途中でフリーズしてしまう。さすがにコレはダメだ…。使えん…。

メモリが壊れてるなら、Memtest86+ を動かしてる途中で何かしらのエラーを出してくれそうだし。やはり電源かなあ…。予備の電源は持ってないから、交換して動作確認、というわけにもいかない…。

部屋の中には、メインPC以外にも、6台ぐらい転がっているし。調子が悪いPCを、わざわざ使うのもアレだよな…。そこに CPU と M/B があるから、ついつい動かせないかと作業を始めてしまうけど。この際捨ててスッキリしてしまおうか…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 弟が仙台に戻った

PM02:30頃出発。

[ ツッコむ ]

2019/08/14(水) [n年前の日記]

#1 [pc] AMD A6-3500機をメンテナンス中

手元にある、AMD A6-3500 CPUが載ってるPC上で、各種 Ubuntu系OSをインストール中。

各種動作確認用として使おうかなと思っていた、Core2Duo機の調子が悪いので、だったら動作確認用としては A6-3500機を使ったほうがまだマシかもしれないなと思えてきたわけで。一応、Ubuntu 14.04 LTS、16.04LTS、18.04LTS をインストールしておこうかと。

まあ、14.04 LTS はサポート期間が過ぎているので本来は不要だろうけど、昔の環境では動いていたのかどうか、みたいなことを確認したいときもあるわけで。

単なる動作確認なら、仮想PCを使えば済んでしまう場合も多いのだけど、たまに実機じゃないと動かない時もあるわけで。例えば、Python + Pyxel とか。仮想PC上では画面がグチャグチャになるけど、実機ならちゃんと描画されたりするし。

各種動作確認用として使おうかなと思っていた、Core2Duo機の調子が悪いので、だったら動作確認用としては A6-3500機を使ったほうがまだマシかもしれないなと思えてきたわけで。一応、Ubuntu 14.04 LTS、16.04LTS、18.04LTS をインストールしておこうかと。

まあ、14.04 LTS はサポート期間が過ぎているので本来は不要だろうけど、昔の環境では動いていたのかどうか、みたいなことを確認したいときもあるわけで。

単なる動作確認なら、仮想PCを使えば済んでしまう場合も多いのだけど、たまに実機じゃないと動かない時もあるわけで。例えば、Python + Pyxel とか。仮想PC上では画面がグチャグチャになるけど、実機ならちゃんと描画されたりするし。

◎ エラーが出てハマった。 :

Ubuntuインストール用の ISO を、UNetbootin を使ってUSBメモリにコピーして、そのUSBメモリから起動してインストールしようとしたのだけど。インストール処理の途中で、Error 5 Input / output error なるエラーが出てきて困ったり。何度やってもエラーが出る。USBメモリにISOを書き込み直しても出る…。

原因についてググってたら、USB接続の外部機器が悪さをしている場合もある、という話を見かけて。試しに、USBハブ上に、無線LAN子機、ワイヤレスキーボード子機、USBメモリ、を全部繋いでいたけれど、USBメモリだけPC本体のUSBポートに差してみたところ、その手のエラーが全く出ずに、すんなりインストール処理が終わった。

そういうこともあるのか…。いやまあ、バスパワーのUSBハブに、無線子機を2つも差してるから、電流が足りてなかったのかもしれん…。

原因についてググってたら、USB接続の外部機器が悪さをしている場合もある、という話を見かけて。試しに、USBハブ上に、無線LAN子機、ワイヤレスキーボード子機、USBメモリ、を全部繋いでいたけれど、USBメモリだけPC本体のUSBポートに差してみたところ、その手のエラーが全く出ずに、すんなりインストール処理が終わった。

そういうこともあるのか…。いやまあ、バスパワーのUSBハブに、無線子機を2つも差してるから、電流が足りてなかったのかもしれん…。

◎ Linux Mint もインストールし直し。 :

Ubuntu のインストールで散々エラーが出て、その都度電源OFFと再起動を繰り返していたので、元々入っていた Linux Mint が壊れてそうで怖いなと。

面倒臭くなったので、最初から Linux Mint 19.2 をインストールし直し。

このPC、毎回OSをクリーンインストールする羽目になっている気がする…。

面倒臭くなったので、最初から Linux Mint 19.2 をインストールし直し。

このPC、毎回OSをクリーンインストールする羽目になっている気がする…。

◎ Ubuntu 14.04 と 16.04 もインストール。 :

一応、Linux Mint 19.2 とは別に、Ubuntu 14.04 と 16.04 もインストールしておいた。

2TB の HDD を積んであるけど、パーティション構成は以下のような感じに。

2TB の HDD を積んであるけど、パーティション構成は以下のような感じに。

- /dev/sda1, 基本領域, 120GB, ext4, Linux Mint 19.2

- /dev/sda2, 基本領域, 16GB, Linux Swap

- /dev/sda3, 基本領域, 1.x TB

- /dev/sda4, 拡張領域

- /dev/sda5, 論理領域, 54GB, ext4, Ubuntu 14.04 LTS

- /dev/sda6, 論理領域, 54GB, ext4, Ubuntu 16.04 LTS

- /dev/sda7, 論理領域, 54GB, ext4

◎ 物理セクタ境界について。 :

sudo fdisk /dev/sda -l をしたら、「パーティション 4 は物理セクタ境界で始まっていません」と警告が出てしまった。以下を参考にして、各OSをインストールする前に、GParted で調整。

_Ubuntu GParted その22 - パーティションの開始位置を再調整する・パーティションの開始位置が物理セクターの境界になっているか確認する - kledgeb

_Ubuntu GParted その22 - パーティションの開始位置を再調整する・パーティションの開始位置が物理セクターの境界になっているか確認する - kledgeb

* 「開始セクター」が8で割り切れるなら問題なし

* 「開始セクター」が8で割り切れないなら、再調整が必要(しなくてもいいけど、パフォーマンスが落ちる)Ubuntu GParted その22 - パーティションの開始位置を再調整する・パーティションの開始位置が物理セクターの境界になっているか確認する - kledgeb より

[ ツッコむ ]

2019/08/15(木) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 100円ショップで色々購入

電動自転車で Can Do とダイソーに行って色々購入。

Can Doでは以下を購入。

ダイソーでは以下を購入。

自転車で、1mに近い棒状の製品を運ぶのは一苦労だった…。

Can Doでは以下を購入。

- ハンドキャッチャー L。全長約82cm。マジックハンドみたいなモノ。2本購入。

- マグネットフックスクエア。最大保持荷重 2kg。

- 携帯用ゴミ袋。ケース&ゴミ袋。プラスチックケースの中に丸まったゴミ袋が入っている。犬の散歩時に使えないかと購入。

- S字フック。Sサイズ。5個入り。最大荷重 5kg。遮光ネットをぶら下げるのに使いたい。

ダイソーでは以下を購入。

- 遮光ネット。88x180cm。端にハトメがついている。

- オーニングフックマグネットタイプ。2個入り。B028、すだれ小物、No.2。二袋購入。

- 綿ロープ。太さ 5mm x 長さ 7m。

- 黄混ロープ。太さ 4mm x 長さ 12m。

- USB2.0ハブ。4ポート。パソコン、No.138。

自転車で、1mに近い棒状の製品を運ぶのは一苦労だった…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] ダイソーのUSBハブについて

ダイソーでUSBハブが売ってたので、「100円で入手できるとは…恐ろしい…」と驚きながら買ってみたのだけど。

帰宅後、試しにUSBメモリを差して使ってみたら、明らかに、異様に速度が遅い。

コレ、「2.0に対応」とパッケージには書いてあるけれど。もしかして、「USB2.0の機器を接続して使うことはできるけど、USB2.0っぽい速度が出るとは我々は一言も言ってない」とか「2.0対応とはたしかに言った。しかしUSB2.0だとは言っていない。我々の製品のバージョンとしては2.0なのだ」とか、そういう製品ではないのかなあ…。

まあ、所詮100円だし。キーボードその他を繋ぐ分には使えるのかもしれない…。

帰宅後、試しにUSBメモリを差して使ってみたら、明らかに、異様に速度が遅い。

コレ、「2.0に対応」とパッケージには書いてあるけれど。もしかして、「USB2.0の機器を接続して使うことはできるけど、USB2.0っぽい速度が出るとは我々は一言も言ってない」とか「2.0対応とはたしかに言った。しかしUSB2.0だとは言っていない。我々の製品のバージョンとしては2.0なのだ」とか、そういう製品ではないのかなあ…。

まあ、所詮100円だし。キーボードその他を繋ぐ分には使えるのかもしれない…。

◎ ほとんど詐欺商品だったらしい。 :

その後ググってみたら、以下の記事が参考になった。

_蓼科電研 - レポートNo.5008 - ダイソーの100円 USBハブ を買ってみた -

_K-ichi's memo: 中華USBハブを買ってみた

_Again: Fake USB 2.0 hubs ・ Necromancer's notes

やはり USB1.1相当の性能っぽい。しかし「僕はUSB2.0ハブだよ!」と偽情報(?)を返すあたりが悪質…。コンデンサも入ってないので、繋いだ機器を壊しそうな予感も。

ダイソーは、ほとんど詐欺同然の商品を堂々と売っているのだなあ…。

でもまあ、100円で真っ当なUSBハブを入手できるわけないだろ、という話でしかないような気もする。

_蓼科電研 - レポートNo.5008 - ダイソーの100円 USBハブ を買ってみた -

_K-ichi's memo: 中華USBハブを買ってみた

_Again: Fake USB 2.0 hubs ・ Necromancer's notes

やはり USB1.1相当の性能っぽい。しかし「僕はUSB2.0ハブだよ!」と偽情報(?)を返すあたりが悪質…。コンデンサも入ってないので、繋いだ機器を壊しそうな予感も。

ダイソーは、ほとんど詐欺同然の商品を堂々と売っているのだなあ…。

でもまあ、100円で真っ当なUSBハブを入手できるわけないだろ、という話でしかないような気もする。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 階下で遮光ネットを張ってみた

毎年、夏になると、親父さんが1階・2階の屋根に登って、波板部分に遮光ネットを広げていたのだけど。親父さんの年齢を考えると、そういう作業はさせたくないなと…。知らない間に屋根から落ちてたら怖いし。

なので、今年は、1階に居る状態でも遮光ネットを張る方法を確立したいと思っていて。屋根の上に被せるのではなく、屋根の下にぶら下げる方法を試したい。

Can Do で、ハンドキャッチャーなるモノを2本買ってきたので、コレを使えば脚立を持ち出さなくても作業できるのではないかと想像。ということで、今頃ようやく、1階に遮光ネットを張ってみた。

取り付け方としては、1階縁側、屋根部分の鉄骨部分に、S字フックをぶら下げて、そこに遮光ネットを差してぶら下げるような状態に。結構たるんでしまって、見た目はアレだけど、一応目的は果たせそう。

ただ、風が吹いたら外れそう。というか、先日2階のベランダで試したら風で吹き飛んだのだけど…。しかし、まずは、こうすれば取り付けられなくもない、と実証することが大事かなと…。これで上手くいきそうと分かって、かつ、そのうち風で吹き飛んでしまったら、その際は紐を縛り付ける方法に切り替えればいいし。とにかく、わざわざ屋根に登らなくても十分目的が果たせるのだと親父さんに認識してもらわないと…。

さておき。100円ショップで売ってるハンドキャッチャーは、先端がプラスチック製のモノが100円、先端にゴムっぽいものがついてるモノが500円のようで。今回は100円の品を買ってきたけれど、一見便利そうに思えたものの、実際使ってみるとモノを掴もうとしてもツルツルと滑って今一つで。先端にゴムがついてる品を購入すべきだったかなと若干後悔。

なので、今年は、1階に居る状態でも遮光ネットを張る方法を確立したいと思っていて。屋根の上に被せるのではなく、屋根の下にぶら下げる方法を試したい。

Can Do で、ハンドキャッチャーなるモノを2本買ってきたので、コレを使えば脚立を持ち出さなくても作業できるのではないかと想像。ということで、今頃ようやく、1階に遮光ネットを張ってみた。

取り付け方としては、1階縁側、屋根部分の鉄骨部分に、S字フックをぶら下げて、そこに遮光ネットを差してぶら下げるような状態に。結構たるんでしまって、見た目はアレだけど、一応目的は果たせそう。

ただ、風が吹いたら外れそう。というか、先日2階のベランダで試したら風で吹き飛んだのだけど…。しかし、まずは、こうすれば取り付けられなくもない、と実証することが大事かなと…。これで上手くいきそうと分かって、かつ、そのうち風で吹き飛んでしまったら、その際は紐を縛り付ける方法に切り替えればいいし。とにかく、わざわざ屋根に登らなくても十分目的が果たせるのだと親父さんに認識してもらわないと…。

さておき。100円ショップで売ってるハンドキャッチャーは、先端がプラスチック製のモノが100円、先端にゴムっぽいものがついてるモノが500円のようで。今回は100円の品を買ってきたけれど、一見便利そうに思えたものの、実際使ってみるとモノを掴もうとしてもツルツルと滑って今一つで。先端にゴムがついてる品を購入すべきだったかなと若干後悔。

[ ツッコむ ]

#4 [pc] M/B裏の空きUSBポートがもったいない

デスクトップPC用のM/Bは、えてしてUSBポートがたくさんついているけれど。手元の環境では、背面にあるUSBポートが余っていて、なんだかもったいないなと。せめてケース前面のほうに持ってこれたらいいのだけど…。

ケース背面から前面のほうに延長するだけのUSB延長コード群、延長ケーブル群は無いのかな。1本単位の延長コードならあるけれど、数本まとまっている感じの製品が…。

何ポート余るかは環境によって違うだろうから、それはそれで自由度が無くなって使い勝手が悪いのだろうか。あるいは、延長するだけでもノイズ対策等が面倒になりそうでもあるし。

そもそも、前面にUSBポートを複数持っていきたいなら、USBハブを繋いでしまう手もあるのだよな…。

などと考えていくと、製品化はされないよな。

ケース背面から前面のほうに延長するだけのUSB延長コード群、延長ケーブル群は無いのかな。1本単位の延長コードならあるけれど、数本まとまっている感じの製品が…。

何ポート余るかは環境によって違うだろうから、それはそれで自由度が無くなって使い勝手が悪いのだろうか。あるいは、延長するだけでもノイズ対策等が面倒になりそうでもあるし。

そもそも、前面にUSBポートを複数持っていきたいなら、USBハブを繋いでしまう手もあるのだよな…。

などと考えていくと、製品化はされないよな。

[ ツッコむ ]

2019/08/16(金) [n年前の日記]

#1 [pc] Core2Duo機の動作確認中

手元の Core2Duo機の動作が怪しい件が気になって、メモリやビデオカードを抜き差ししてみたり、ファンが止まってないか確認しようとケース側面を開けたまま動作確認していたのだけど。

ふと、ケース背面の8cmファンが、外から中に空気を送っていることに気づいたり。フツー、背面ファンって、中から外に送るものではないのか…。元々、このケース ―― サイズ RANA を使ってたのは弟だけど、何か考えがあってこの向きにしたのだろうか。それとも、最初からこういう向きで、ファンが装着されていたのだろうか。

試しに、中から外に空気を送るように付け替えて動作確認してみたり。

フリーズしなくなった。Memtest86+ も、3回パス。Ubuntu 18.04 LTS を起動しても、いつの間にかフリーズすることが無くなった。

ということは、ケース内のエアフローがよろしくなくて、熱暴走していたということだろうか。この、サイズ RANA というケースは、見事な窒息ケースだからなあ…。

しかし、背面8cmファンからは、かなりの熱風が噴き出していて。この状態はよろしくないような気がする。側面に、吸気用の8cmファンをつけようか。いや、その程度では焼け石に水かもしれない。

ケースの上面と底面に穴でも開けて、排気ファンや吸気ファンをつけたら変わるだろうか。まあ、穴を開ける工具等を持ってないから無理だけど。

ふと、ケース背面の8cmファンが、外から中に空気を送っていることに気づいたり。フツー、背面ファンって、中から外に送るものではないのか…。元々、このケース ―― サイズ RANA を使ってたのは弟だけど、何か考えがあってこの向きにしたのだろうか。それとも、最初からこういう向きで、ファンが装着されていたのだろうか。

試しに、中から外に空気を送るように付け替えて動作確認してみたり。

フリーズしなくなった。Memtest86+ も、3回パス。Ubuntu 18.04 LTS を起動しても、いつの間にかフリーズすることが無くなった。

ということは、ケース内のエアフローがよろしくなくて、熱暴走していたということだろうか。この、サイズ RANA というケースは、見事な窒息ケースだからなあ…。

しかし、背面8cmファンからは、かなりの熱風が噴き出していて。この状態はよろしくないような気がする。側面に、吸気用の8cmファンをつけようか。いや、その程度では焼け石に水かもしれない。

ケースの上面と底面に穴でも開けて、排気ファンや吸気ファンをつけたら変わるだろうか。まあ、穴を開ける工具等を持ってないから無理だけど。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] SeriaでUSB延長ケーブルを購入

A6-3500機の背面にあるUSBポートがガラガラに空いてるので、前面に持ってきたいなと。てなわけで、Seria で、USB2.0対応延長ケーブルを購入。長さは1m。

これで空きUSBポートをケース前面に持ってこれたけど。2本ほどケーブルがぶらぶらしてるのが、なんだかアレな見た目だなと。まとめる何かを用意できないものか…。

これで空きUSBポートをケース前面に持ってこれたけど。2本ほどケーブルがぶらぶらしてるのが、なんだかアレな見た目だなと。まとめる何かを用意できないものか…。

[ ツッコむ ]

2019/08/17(土) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] あちこちの100円ショップをウロウロしてきた

PC関連の整理に使えそうな何かがないかと、電動自転車で、Seria、ダイソー、ホームセンター ホーマック等に行ってきた。

暑かった…。日差しも、とにかく強くて。日焼け止めを塗ってから出発したのは正解だった。

暑かった…。日差しも、とにかく強くて。日焼け止めを塗ってから出発したのは正解だった。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] USBケーブルの出口をまとめるグッズを揃えてみたり

昨日、Seria で購入した、USB2.0対応延長ケーブル 1m x 2本を使って、A6-3500機背面のUSBポートをケース前面に持ってきたけれど。そのままでは見た目がアレなので、なんとかまとめて固定したいなと。

たまたま、Seria で、Cable Clip (ケーブルクリップ)なる商品を発見。コードを4本ほどまとめることができる模様。パッケージには、USBケーブルを固定している写真・イラストが印刷されてるし、裏面に両面テープがついてる点もありがたい。コレを使えば何とかなりそう…。

そんなわけで、以下を用意して作業。ケーブルクリップは今回購入。マグネットシートは、大昔にダイソーで購入。

しかし、クリップ裏面にマグネットシートを貼ってみたものの、そのままでは磁力が弱すぎて、スチール製ラックの柱からポトリと落ちてしまう。

仕方ないので、以下も発掘。昔、Seria で購入した、超強力マグネット4個入り。3M Scotch 超強力スーパー多用途両面テープは、たしかホームセンターホーマックで購入したような記憶が。

これで、超強力マグネットを、クリップの裏に貼り付けた。

今度は落ちなくなった。

磁石のすぐ近くに、無線LAN子機やワイヤレスキーボード受信機をつけても大丈夫かなと若干不安になったけれど、一応動いてるように見える。

まあ、1mぐらいのコード長のUSBハブを買ってきて使ったほうが、という気もするけど…。その場合、各子機を動かすための電流が足りるのか、という問題が…。先日、USBハブを使って動かしていた際は、無線LAN子機 + ワイヤレスキーボード受信機に、USBメモリを追加しただけでも動作が怪しくなったし…。その点、本体背面から延長すれば、ノイズ対策等の問題はありそうだけど、電流の問題については回避できそうだなと。

たまたま、Seria で、Cable Clip (ケーブルクリップ)なる商品を発見。コードを4本ほどまとめることができる模様。パッケージには、USBケーブルを固定している写真・イラストが印刷されてるし、裏面に両面テープがついてる点もありがたい。コレを使えば何とかなりそう…。

そんなわけで、以下を用意して作業。ケーブルクリップは今回購入。マグネットシートは、大昔にダイソーで購入。

しかし、クリップ裏面にマグネットシートを貼ってみたものの、そのままでは磁力が弱すぎて、スチール製ラックの柱からポトリと落ちてしまう。

仕方ないので、以下も発掘。昔、Seria で購入した、超強力マグネット4個入り。3M Scotch 超強力スーパー多用途両面テープは、たしかホームセンターホーマックで購入したような記憶が。

これで、超強力マグネットを、クリップの裏に貼り付けた。

今度は落ちなくなった。

磁石のすぐ近くに、無線LAN子機やワイヤレスキーボード受信機をつけても大丈夫かなと若干不安になったけれど、一応動いてるように見える。

まあ、1mぐらいのコード長のUSBハブを買ってきて使ったほうが、という気もするけど…。その場合、各子機を動かすための電流が足りるのか、という問題が…。先日、USBハブを使って動かしていた際は、無線LAN子機 + ワイヤレスキーボード受信機に、USBメモリを追加しただけでも動作が怪しくなったし…。その点、本体背面から延長すれば、ノイズ対策等の問題はありそうだけど、電流の問題については回避できそうだなと。

[ ツッコむ ]

#3 [pc] A8-3850機にHDDを入れた

ある時期から、数年毎に、弟が親父さん用PCを新調するようになっていて。新調と言っても、弟が自分用に何か新しいPCパーツを買うたびに、それまで使っていたPCパーツを親父さん用PCに回す、みたいな状態で。

そんな流れで、今年の4月末に、弟が、親父さん用の新PCをケース込みで持ってきて。今まで親父さんが使っていた、AMD A8-3850搭載の MicroATX機が1台浮いて、ストレージ無しの状態で自分の部屋で埃を被っていたわけで。

ここ数日、自分は Core2Duo機を弄ってたけど、それと比べたらスペックが高い1台が放置されてるのはもったいないなと。せっかくだから、余ってるHDDを入れて動くようにしておこうかなと。

部屋の中を漁ったら、Western Digital Caviar Black WD1002FAEX-00Z3A0 を発掘。1TB、SATA、Cache 64MB、7200rpm。コレを入れてみよう…。発熱が不安だけど…。たしかコレ、かなり熱くなるのではなかったか…。

本体構成を一応メモ。

そんな流れで、今年の4月末に、弟が、親父さん用の新PCをケース込みで持ってきて。今まで親父さんが使っていた、AMD A8-3850搭載の MicroATX機が1台浮いて、ストレージ無しの状態で自分の部屋で埃を被っていたわけで。

ここ数日、自分は Core2Duo機を弄ってたけど、それと比べたらスペックが高い1台が放置されてるのはもったいないなと。せっかくだから、余ってるHDDを入れて動くようにしておこうかなと。

部屋の中を漁ったら、Western Digital Caviar Black WD1002FAEX-00Z3A0 を発掘。1TB、SATA、Cache 64MB、7200rpm。コレを入れてみよう…。発熱が不安だけど…。たしかコレ、かなり熱くなるのではなかったか…。

本体構成を一応メモ。

- CPU : AMD A8 3850 (Socket FM1, 2.9GHz, 4コア, L2 Cache 1MB x 4, TDP 100W, Radeon HD 6550D)

- M/B : GIGABYTE GA-A75M-UD2H (Socket FM1, MicroATX, AMD A75, DVD-D, HDMI, DisplayPort, D-SUB)

- RAM : 4GB x 2 (DDR3-2400, PC3-19200, CL 11-13-13-31, 1.65V, ARES G.SKILL F3-2400C11D-8GAB )

- 電源 : SilverStone SST-ST45SF (SFX電源, 450W, +12V36Aシングルレーン, V1.0)

- ケース : INWIN IW-BK623/300(R) (MicroATX対応, 省スペースケース)

[ ツッコむ ]

2019/08/18(日) [n年前の日記]

#1 [pc][ubuntu] A8-3850機にUbuntu Linux 18.04 LTS をインストールした

A8-3850機にHDDをつけたので、Ubuntu Linux 18.04 LTS をインストールして動作確認。

USBメモリに、 _Ubuntu 18.04.3 LTS の iso ファイル、ubuntu-18.04.3-desktop-amd64.iso を、 _UNetbootin で書き込んで、USBメモリから起動。

今回繋いだHDDの中に何が入ってるのか全く覚えてなかったけれど、USBメモリから起動した Ubuntu上で、GParted を起動して確認してみたところ、そもそもHDD内にパーティションテーブルすら無かった。弟から貰ったHDDだけど、おそらく中身を完全消去してから持ってきたのだろう…。

GParted で、以下のパーティション構成にしてからインストール。

空パーティションには、後から何かを入れるかもしれない。

インストール後、すんなり Ubuntu が起動してくれた。後は初期設定をするだけ。

USBメモリに、 _Ubuntu 18.04.3 LTS の iso ファイル、ubuntu-18.04.3-desktop-amd64.iso を、 _UNetbootin で書き込んで、USBメモリから起動。

今回繋いだHDDの中に何が入ってるのか全く覚えてなかったけれど、USBメモリから起動した Ubuntu上で、GParted を起動して確認してみたところ、そもそもHDD内にパーティションテーブルすら無かった。弟から貰ったHDDだけど、おそらく中身を完全消去してから持ってきたのだろう…。

GParted で、以下のパーティション構成にしてからインストール。

- /dev/sda1, 58.6GB, ext4, Ubuntu 18.04, /

- /dev/sda2, 58.6GB, ext4, 空

- /dev/sda3, 15.6GB, linux swap

- /dev/sda4, 798.7GB, 拡張領域

- /dev/sda5, 798.7GB, ext4, Ubuntu 18.04, /home

空パーティションには、後から何かを入れるかもしれない。

インストール後、すんなり Ubuntu が起動してくれた。後は初期設定をするだけ。

◎ HDDの温度が気になる。 :

sudo hddtemp /dev/sda で、HDD、Western Digital Caviar Black WD1002FAEX-00Z3A0 の温度を確認したところ、45度 〜 51度ぐらいだった。

経験的に、HDDの温度が60度を超えるとファイル転送が失敗して壊れまくる気配があって。連続でアクセスするとそこまで行きそうで、ちょっと怖い気もする。しかし、使ってるケースが INWIN IW-BK623/300(R) という省スペースケースなので、対策のしようがない。

IW-BK623 も、後になって販売された版は、HDD格納場所の上部にファンがついてた記憶があるわけで。自分が使ってるのは古い版だから、ファンが無いんだよな…。

経験的に、HDDの温度が60度を超えるとファイル転送が失敗して壊れまくる気配があって。連続でアクセスするとそこまで行きそうで、ちょっと怖い気もする。しかし、使ってるケースが INWIN IW-BK623/300(R) という省スペースケースなので、対策のしようがない。

IW-BK623 も、後になって販売された版は、HDD格納場所の上部にファンがついてた記憶があるわけで。自分が使ってるのは古い版だから、ファンが無いんだよな…。

◎ CPUファンがうるさい。 :

Memtes86+ を実行したら、CPU温度が63度に。CPUファンがかなり煩い。全力で回ってる感がスゴイ。

たしか、とても煩いと巷で大評判だった、標準CPUクーラーをつけた記憶がある…。

一応、弟から、静かに回るCPUクーラー、 _COOLER MASTER 風神スリム も貰ったはずだけど。ファンが大きいので、INWIN IW-BK623/300(R) には入らなくて使用を諦めたはず。

ケースを変えて、CPUクーラーを変更する手もあるけれど、さて、どうしたものか。

まあ、それほど頻繁に使うPCにはならない気もするし、このままでもいいか…。今から CPUクーラーを交換するのも面倒、というか怖いし…。

たしか、とても煩いと巷で大評判だった、標準CPUクーラーをつけた記憶がある…。

一応、弟から、静かに回るCPUクーラー、 _COOLER MASTER 風神スリム も貰ったはずだけど。ファンが大きいので、INWIN IW-BK623/300(R) には入らなくて使用を諦めたはず。

ケースを変えて、CPUクーラーを変更する手もあるけれど、さて、どうしたものか。

まあ、それほど頻繁に使うPCにはならない気もするし、このままでもいいか…。今から CPUクーラーを交換するのも面倒、というか怖いし…。

[ ツッコむ ]

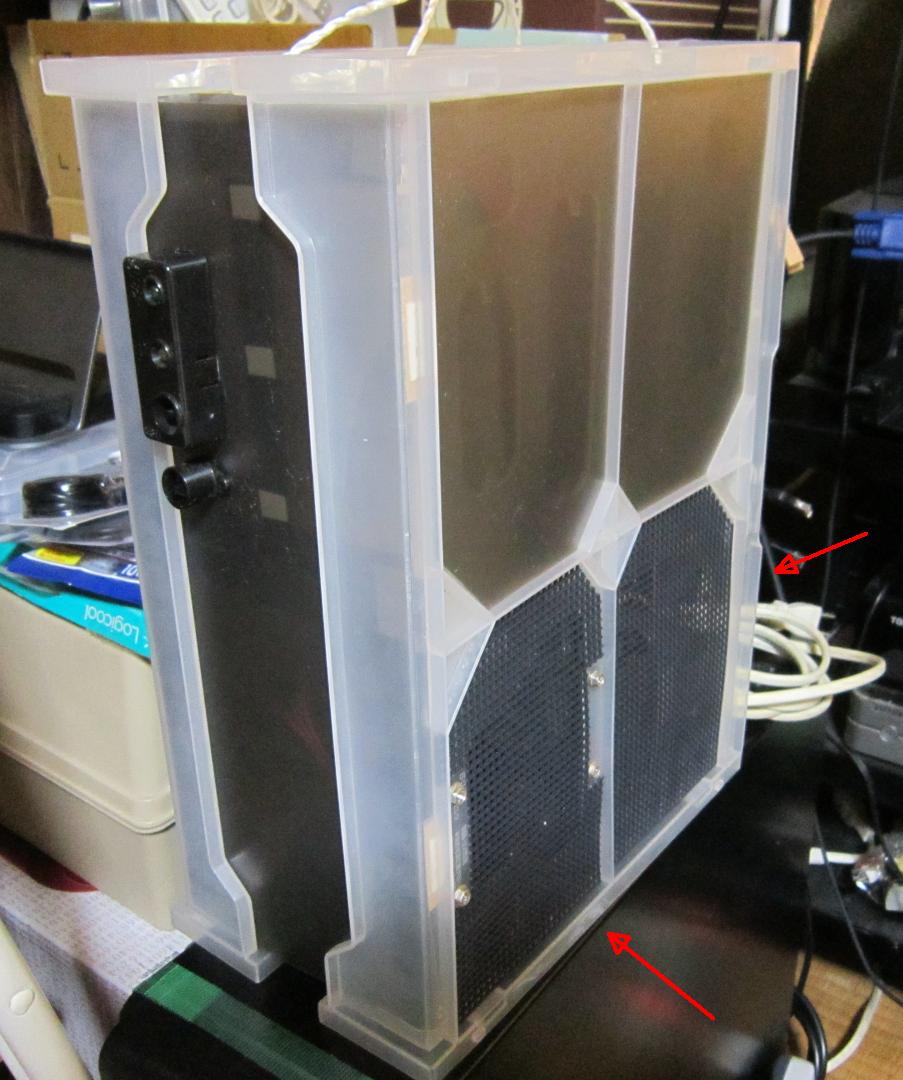

#2 [pc] 200円PCケース機のOSをアップグレード

100円ショップで買ってきたプラスチックケース2個で作ったPCケース、に入ってるPCのOSを、Ubuntu 16.04 から 18.04 に一応アップグレードしてみたり。

CPUが AMD Sempron 3100+(1.8GHz、Socket754)、M/Bが MSI K8MM-V (VIA K8M800チップセット)、という太古のスペックなので、とにかく全てが遅い。

特に、K8M800 のオンボードビデオ、UniChrome Pro IGP が遅い。画面描画がベロンベロンというか…各ウインドウを上から下まで全力で塗り潰していることが視覚的にもうっすら分かるほど。もしかすると、Raspberry Pi より描画が遅いかもしれない。でもまあ、めちゃくちゃ古いスペックなので、「画面が表示されるだけでもありがたいと思え」状態だわな…。

CPUが AMD Sempron 3100+(1.8GHz、Socket754)、M/Bが MSI K8MM-V (VIA K8M800チップセット)、という太古のスペックなので、とにかく全てが遅い。

特に、K8M800 のオンボードビデオ、UniChrome Pro IGP が遅い。画面描画がベロンベロンというか…各ウインドウを上から下まで全力で塗り潰していることが視覚的にもうっすら分かるほど。もしかすると、Raspberry Pi より描画が遅いかもしれない。でもまあ、めちゃくちゃ古いスペックなので、「画面が表示されるだけでもありがたいと思え」状態だわな…。

[ ツッコむ ]

2019/08/19(月) [n年前の日記]

#1 [anime] 「トムとジェリー ショー 2」を視聴

NHK-BSで放送されていた「ハイキュー!」シリーズを録画してたはずが、どうやら放送が終わっていたようで。おそらくは後番組の「トムとジェリー ショー 2」なるものが録画されてたので、一応視聴。

◎ デジタルなフラット感の気持ち悪さ。 :

今時の「トムとジェリー」も、デジタル制作なのだな…。恥ずかしながら、このシリーズ、全く見てなかったので、こんな映像になっていたとは知らなかった。

完全に塗りムラも無く、フィルム撮影のボケもなく、どこまでも、クリアで、シャープで、フラットな映像。一応、線にペンタッチっぽいものを入れてはあるけど…。いやはや、実に…。失礼ながら、ぶっちゃけ、かなり安っぽい…。

完全に塗りムラも無く、フィルム撮影のボケもなく、どこまでも、クリアで、シャープで、フラットな映像。一応、線にペンタッチっぽいものを入れてはあるけど…。いやはや、実に…。失礼ながら、ぶっちゃけ、かなり安っぽい…。

◎ カットアウトアニメの気持ち悪さ。 :

おそらくはカットアウトアニメに近い動かし方も気になった。顔や腕、目鼻口を極力パーツ化して、位置や角度を変えて大まかに動かしながら、必要最低限の部分だけ新規に描く、みたいな。手描きアニメで言うところのタップ割をさらに細かくしてみた感じに近いのかな…。まあ、分類としては、これもまたリミテッドアニメに入るのだろうけど。

手で描いた場合、元絵を正確にトレースしてるつもりでも、微妙に線がずれているので、偶然ではあるけれど、そこにはかすかに動いてる感が付加される。しかしデジタルの場合、元絵をコピペで、寸分違わず、一切の劣化なく、コピーできるわけで…。 *1 アナログ制作のアニメ映像と比べると、完璧過ぎて、逆に気持ち悪い…。

手で描いた場合、元絵を正確にトレースしてるつもりでも、微妙に線がずれているので、偶然ではあるけれど、そこにはかすかに動いてる感が付加される。しかしデジタルの場合、元絵をコピペで、寸分違わず、一切の劣化なく、コピーできるわけで…。 *1 アナログ制作のアニメ映像と比べると、完璧過ぎて、逆に気持ち悪い…。

◎ 理想が実現すると気持ち悪い場合もある。 :

アナログ制作時代は、塗りムラを無くそうとしたり、正確無比なトレスを目指したり、つまりは、まるで機械が作ったかのような、ミスの無い素材制作が理想とされていたわけだけど。今はPCとCGソフトが普及して、理想的な素材や映像が作れるようになったわけで。

しかし、当時からすれば理想的としか思えないアニメ映像を見ていて、当時より気持ち良くなったかと言うと、むしろ気持ち悪いという…。

初期の東映動画作品を作っていた方々が、手塚治虫と虫プロが提示した「鉄腕アトム」を目にして、「あんなものアニメじゃない」と言い出した気持ちも、なんだかよくわかるというか…。それまでは一々全身を描いて動かしていたのに、口だけパクパクと動いてるのでは、そりゃ気持ち悪いよな…。ソレに近い感覚を、自分は、このカットアウトアニメもどきにも感じたのかもしれない。

しかし、手塚治虫の提唱した、なんちゃってリミテッドアニメも、結局は普及して視聴者に受け入れられたわけで。ソレを考えると、この「トムとジェリー」的なカットアウトアニメもどきも、フツーに普及するし、受け入れられるのだろうなと…。

大体にして、昔のTVゲームの映像だって、そういうアレだったし。枚数の少ないドット絵をスプライトを使って位置を変えて動かしてるだけ。リミテッドアニメの極致とも言える。しかし、そんな映像を見て、子供だった自分達が気持ち悪いと感じたかと言えば、そういうわけでもなく。

そう考えると、今回感じた気持ち悪さは、単に慣れの問題だろうと思えるわけで。ずっとこういうアニメ映像を目にしていれば、全然気にならなくなるのではないかなあ。

しかし、当時からすれば理想的としか思えないアニメ映像を見ていて、当時より気持ち良くなったかと言うと、むしろ気持ち悪いという…。

初期の東映動画作品を作っていた方々が、手塚治虫と虫プロが提示した「鉄腕アトム」を目にして、「あんなものアニメじゃない」と言い出した気持ちも、なんだかよくわかるというか…。それまでは一々全身を描いて動かしていたのに、口だけパクパクと動いてるのでは、そりゃ気持ち悪いよな…。ソレに近い感覚を、自分は、このカットアウトアニメもどきにも感じたのかもしれない。

しかし、手塚治虫の提唱した、なんちゃってリミテッドアニメも、結局は普及して視聴者に受け入れられたわけで。ソレを考えると、この「トムとジェリー」的なカットアウトアニメもどきも、フツーに普及するし、受け入れられるのだろうなと…。

大体にして、昔のTVゲームの映像だって、そういうアレだったし。枚数の少ないドット絵をスプライトを使って位置を変えて動かしてるだけ。リミテッドアニメの極致とも言える。しかし、そんな映像を見て、子供だった自分達が気持ち悪いと感じたかと言えば、そういうわけでもなく。

そう考えると、今回感じた気持ち悪さは、単に慣れの問題だろうと思えるわけで。ずっとこういうアニメ映像を目にしていれば、全然気にならなくなるのではないかなあ。

◎ 「PEANUTS スヌーピーショートアニメ」を視聴。 :

「トムとジェリー ショー 2」の後ろに、「PEANUTS スヌーピーショートアニメ」なる番組も入ってた。

こちらも、カットアウトアニメに見える。しかし、「トムとジェリー」とは全く印象が違った。

あえて手描き感があるよれよれの線にしていたり、塗りの上に紙のテクスチャを付加したり、背景を水彩風の塗りにしたり、つまりはアナログ感を各所でひたすら追求していて。動きのフレームレートは高く、おそらくフルアニメに近いだろうに、見ていて気持ち悪さを全く感じない。

カットアウトアニメも、結局は工夫次第で印象が全く変わるのだな…。

こちらも、カットアウトアニメに見える。しかし、「トムとジェリー」とは全く印象が違った。

あえて手描き感があるよれよれの線にしていたり、塗りの上に紙のテクスチャを付加したり、背景を水彩風の塗りにしたり、つまりはアナログ感を各所でひたすら追求していて。動きのフレームレートは高く、おそらくフルアニメに近いだろうに、見ていて気持ち悪さを全く感じない。

カットアウトアニメも、結局は工夫次第で印象が全く変わるのだな…。

*1: 線や塗りがベクターデータの場合は、という条件付きだけど。ビットマップデータの場合は、拡大・縮小・回転をすると情報劣化が発生する。

[ ツッコむ ]

2019/08/20(火) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自宅サーバ止めてました

雷が鳴ったので、14:30-17:40の間、自宅サーバを止めてました。申し訳ないです。

近くで鳴ったような気がしていたけれど、後から調べてみた感じでは白河のほうで鳴ってたようで…。

近くで鳴ったような気がしていたけれど、後から調べてみた感じでは白河のほうで鳴ってたようで…。

[ ツッコむ ]

#2 [ubuntu] AMD Sempron 3100+機に Ubuntu 18.04 をインストールしようとして四苦八苦

せっかくだから(?)、200円PCケースに入ってる AMD Sempron 3100+機に、Ubuntu 18.04 LTS をクリーンインストールしてみようかなと思い立ち、作業を始めてみたものの、これが上手くいかなくて。

ハードウェア構成は以下。

インストールメディアとして、USBメモリを使った。iso の USBメモリへの書き込みは、UNetbootin 661、もしくは Rufus 3.6 Portable を使って行った。

ハードウェア構成は以下。

- CPU : AMD Sempron 3100+ (1.8GHz、Socket754)

- M/B : MSI K8MM-V (VIA K8M800+VT8237R, MicroATX, PCI x 3, AGP(4X/8X) x 1, SATA 1.5G, UATA133, VGA S3 UniChome Pro IGP)

- RAM : 1.5GB (1GB + 512MB, PC3200(DDR400) SDRAM)

- HDD : Hitachi(HGST) IC35L120AVV207-1 (120GB, IDE, Ultra ATA100, 7200rpm, Cache 8MB)

- 電源 : FSP300-60GLS (Total 300W, +12V1=8A,+12V2=16A,+3.3V=20A,+5V=18A,-12V=0.5A,+5Vsb=2.0A,+3.3V++5V=125W)

- 無線LAN子機 : BUFFALO WLI-UC-GNM (Ralink RT8070)

インストールメディアとして、USBメモリを使った。iso の USBメモリへの書き込みは、UNetbootin 661、もしくは Rufus 3.6 Portable を使って行った。

◎ GUIでのインストールは不可。 :

まずは、GUIでインストールする版の iso で試してみたのだけど。画面解像度が 640x480 になってしまって作業ができなかった。インストーラのウインドウが一部しか表示できず、「戻る」「続ける」等のボタンが画面外にあるのでクリックすることもできない。

ググってみた感じでは、S3 UniChrome Pro用のドライバが同梱されていないため、適切な画面解像度にできない、ということらしい…。

ググってみた感じでは、S3 UniChrome Pro用のドライバが同梱されていないため、適切な画面解像度にできない、ということらしい…。

◎ ネットワークインストーラも難しい。 :

Ubuntu には、CUI で作業を進めつつ、かつ、ネットワークから必要なパッケージをDLしながら処理をしていくインストーラもあるのだけれど。

_Alternative downloads | Ubuntu

コレを使ってインストール作業を進めてみるも、途中で処理がループ状態になって先に進まず。おそらくは tasksel が実行されるちょっと前あたりだと思うのだけど…。一瞬説明画面が出た直後に、画面が変わって、少し前の画面に戻ってしまう。それが延々と繰り返される。

_Alternative downloads | Ubuntu

コレを使ってインストール作業を進めてみるも、途中で処理がループ状態になって先に進まず。おそらくは tasksel が実行されるちょっと前あたりだと思うのだけど…。一瞬説明画面が出た直後に、画面が変わって、少し前の画面に戻ってしまう。それが延々と繰り返される。

◎ lubuntu 18.04 のisoでインストールしてみたが。 :

Lubuntu 18.04 の Alternate install image を使って、かつ、tasksel の画面で Lubuntu Minimal を選択することで、どうにかHDDにインストールはできた。

インストール後、sudo tasksel を起動して、通常の Lubuntu Desktop をインストール。また、sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome でパッケージをインストールして、画面解像度を変更できるようにした。

しかし、無線LAN子機の調子がおかしい。ネットにアクセスできたり、できなかったりで。Lubuntu Miminal インストール直後は調子が良かったのに、加えて Lubuntu Desktop インストールしてみたら、おかしくなった…。

lsusb を打ってみたら、一応、BUFALO WLI-UC-GNM と表示されている。使用チップは Ralink RT8070。

sudo lshw -class network と打ったら、rt2800usb というドライバが使われている、と表示された。おかしいな。チップ名、RT8070 と合ってないけど…。

と思ったが、そのドライバ名で合っているらしい。rt2800usb を使うよ、と Wiki に書いてある。

_Buffalo WLI-UC-GNM - WikiDevi

インストール後、sudo tasksel を起動して、通常の Lubuntu Desktop をインストール。また、sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome でパッケージをインストールして、画面解像度を変更できるようにした。

しかし、無線LAN子機の調子がおかしい。ネットにアクセスできたり、できなかったりで。Lubuntu Miminal インストール直後は調子が良かったのに、加えて Lubuntu Desktop インストールしてみたら、おかしくなった…。

lsusb を打ってみたら、一応、BUFALO WLI-UC-GNM と表示されている。使用チップは Ralink RT8070。

sudo lshw -class network と打ったら、rt2800usb というドライバが使われている、と表示された。おかしいな。チップ名、RT8070 と合ってないけど…。

と思ったが、そのドライバ名で合っているらしい。rt2800usb を使うよ、と Wiki に書いてある。

_Buffalo WLI-UC-GNM - WikiDevi

◎ 16.04をインストールしてみた。 :

Ubuntu 16.04.6 のインストール iso を使ってみた。コレなら、起動後に画面解像度が 640x480 に強制されたりしないし、インストーラのウインドウも全部表示される。

ひとまず 16.04.6 をインストールしてから、18.04 にアップグレードしてみようかと。

ちなみに、xserver-xorg-video-openchrome はインストールされてなかった。インストールしようとしても競合してると言われてインストールできない。sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome-lts-xenial なら競合がどうとは言われなかったので、そちらをインストール。インストール後は画面解像度も変更できるようになった。

ひとまず 16.04.6 をインストールしてから、18.04 にアップグレードしてみようかと。

ちなみに、xserver-xorg-video-openchrome はインストールされてなかった。インストールしようとしても競合してると言われてインストールできない。sudo apt install xserver-xorg-video-openchrome-lts-xenial なら競合がどうとは言われなかったので、そちらをインストール。インストール後は画面解像度も変更できるようになった。

[ ツッコむ ]

2019/08/21(水) [n年前の日記]

#1 [ubuntu] AMD Sempron 3100+機に Ubuntu 18.04 をインストールしようとして四苦八苦その2

昨日に引き続き作業中。

オンボードビデオが VIA S3 UniChrome Pro というかなり古い環境で、Ubuntu 18.04 の iso を使っていきなりインストールしようとすると、画面解像度が 640x480 になってしまってインストール作業ができないわけで。また、最初からUSB接続の無線LAN子機を使うと、何かのタイミングでネット接続できなくなってインストーラの動作がおかしくなる気配もあり。

結局、Ubuntu 16.04 の iso、かつ、一旦有線LAN接続を使って 16.04 をインストールしてから、18.04 にアップグレードするという流れで、どうにか 18.04 の状態にできた。その状態で、USB接続の無線LAN子機、BUFFALO WLI-UC-GNM (Ralink RT8070) を繋げば、ネット接続も問題が起きない模様。

しかし、この方法だと、アップグレード処理で、とにかく時間がかかる。ほとんど半日かかったような気がする…。

オンボードビデオが VIA S3 UniChrome Pro というかなり古い環境で、Ubuntu 18.04 の iso を使っていきなりインストールしようとすると、画面解像度が 640x480 になってしまってインストール作業ができないわけで。また、最初からUSB接続の無線LAN子機を使うと、何かのタイミングでネット接続できなくなってインストーラの動作がおかしくなる気配もあり。

結局、Ubuntu 16.04 の iso、かつ、一旦有線LAN接続を使って 16.04 をインストールしてから、18.04 にアップグレードするという流れで、どうにか 18.04 の状態にできた。その状態で、USB接続の無線LAN子機、BUFFALO WLI-UC-GNM (Ralink RT8070) を繋げば、ネット接続も問題が起きない模様。

しかし、この方法だと、アップグレード処理で、とにかく時間がかかる。ほとんど半日かかったような気がする…。

◎ Ubuntu Serverをインストールしようとしておかしなことに。 :

もしかすると、Ubuntu Server をインストールしてからデスクトップ環境をインストールしていけばよいのではないか、と思い立ち。ubuntu-18.04.3-live-server-amd64.iso をDLして、USBメモリに書き込んで、インストールしようとしたのだけど。

インストール作業が終了して「再起動しろ」と言ってきたので再起動してみたら。起動しない…。

それどころか、妙な状態になっていることに気が付いた。BIOSのセットアップ画面に入れない。Boot Menu も出せない。電源投入後、CPU名、メモリ容量、IDE接続HDDの一覧を表示したところで固まってしまう。

インストール作業が終了して「再起動しろ」と言ってきたので再起動してみたら。起動しない…。

それどころか、妙な状態になっていることに気が付いた。BIOSのセットアップ画面に入れない。Boot Menu も出せない。電源投入後、CPU名、メモリ容量、IDE接続HDDの一覧を表示したところで固まってしまう。

◎ BIOS破壊ではあるまいかと不安に。 :

症状についてググってたら、Ubuntu 17.10 で、BIOSを破壊するバグを混入してしまった時期があるようで。

_Ubuntu 17.10にBIOSを「破壊」するバグが発覚!原因は?対応策はあるのか?問題の詳細と現状まとめ | LFI

Intel製CPUを使っていて、かつ、UEFI BIOS が乗ってる環境で起きていた話らしいので、今回の環境、AMD Sempron 3100+ + MSI K8MM-V + Award BIOS は該当しないはずだけど。しかし、もしかして、今回のような大昔の環境では動作確認をしてなくて、その手のバグが混入し続けていた可能性は…。

_Ubuntu 17.10にBIOSを「破壊」するバグが発覚!原因は?対応策はあるのか?問題の詳細と現状まとめ | LFI

Intel製CPUを使っていて、かつ、UEFI BIOS が乗ってる環境で起きていた話らしいので、今回の環境、AMD Sempron 3100+ + MSI K8MM-V + Award BIOS は該当しないはずだけど。しかし、もしかして、今回のような大昔の環境では動作確認をしてなくて、その手のバグが混入し続けていた可能性は…。

◎ HDDが壊れたっぽい。 :

試しに、M/B上でCMOSクリアをしつつ

*1

、HDD Hitachi(HGST) IC35L120AVV207-1 (120GB, IDE, Ultra ATA100, 7200rpm, Cache 8MB) を外して起動してみたら、BIOS設定画面に入れた。

となると、BIOSが破壊されたわけではなかったらしい。良かった。助かった。

さておき。IDE接続HDDを繋ぎ直すと、BIOSが先に進まなくなる。となると、HDDが壊れた可能性が高そう。HDDの基板のあたりに熱がこもるケースになってたし、Ubuntu Server のインストール時、ひっきりなしにHDDにアクセスしてたから、HDDを制御するチップが熱で壊れてしまったのかもしれない…。

試しに、手持ちの別HDDを ―― Western Digital WD5000AAKB-00YSA0 (WD Caviar SE16, 500GB, IDE, Ultra ATA100, 7200rpm, Cache 16MB) をつけてみた。すんなりBIOS設定画面に入れた。

やはり、今まで使っていたHDDが壊れてしまった模様。そうとしか思えない。

となると、BIOSが破壊されたわけではなかったらしい。良かった。助かった。

さておき。IDE接続HDDを繋ぎ直すと、BIOSが先に進まなくなる。となると、HDDが壊れた可能性が高そう。HDDの基板のあたりに熱がこもるケースになってたし、Ubuntu Server のインストール時、ひっきりなしにHDDにアクセスしてたから、HDDを制御するチップが熱で壊れてしまったのかもしれない…。

試しに、手持ちの別HDDを ―― Western Digital WD5000AAKB-00YSA0 (WD Caviar SE16, 500GB, IDE, Ultra ATA100, 7200rpm, Cache 16MB) をつけてみた。すんなりBIOS設定画面に入れた。

やはり、今まで使っていたHDDが壊れてしまった模様。そうとしか思えない。

◎ HDDを変えてインストールし直し。 :

このまま、WD5000AAKB-00YSA0 に、OSをインストールしてしまおう。

その前に、中身を確認しないといけない。USBメモリに KNOPPIX_V7.2.0CD-2013-06-16-JA-LCR.iso を書き込んで起動。/media/sda1 の中には何も入っていないことを確認。

また Ubuntu Server を入れて同じことになったら怖いので、Ubuntu 18.04 の Minimal iso を使ってインストール。今までは、無線LAN子機でネット接続しながら、インストール作業をしようとして途中で止まっていたけれど、今回は有線LAN接続、かつ、最初の選択画面で日本語を選ばずに、English のまま作業を進めてみる。

今回は途中で止まらずにインストールできた。HDDから起動できることを確認。日本語化してからシャットダウンして、LANケーブルを抜いて、無線LAN子機を接続。起動後、「Wi-Fiが使えるよ」と表示された。

つまり、Ubuntu 18.04 を Minimal iso を使ってインストールする場合、有線LAN接続、かつ、英語表示の状態で作業を進めればハマらずに済む可能性がある、ということかもしれず。

その前に、中身を確認しないといけない。USBメモリに KNOPPIX_V7.2.0CD-2013-06-16-JA-LCR.iso を書き込んで起動。/media/sda1 の中には何も入っていないことを確認。

また Ubuntu Server を入れて同じことになったら怖いので、Ubuntu 18.04 の Minimal iso を使ってインストール。今までは、無線LAN子機でネット接続しながら、インストール作業をしようとして途中で止まっていたけれど、今回は有線LAN接続、かつ、最初の選択画面で日本語を選ばずに、English のまま作業を進めてみる。

今回は途中で止まらずにインストールできた。HDDから起動できることを確認。日本語化してからシャットダウンして、LANケーブルを抜いて、無線LAN子機を接続。起動後、「Wi-Fiが使えるよ」と表示された。

つまり、Ubuntu 18.04 を Minimal iso を使ってインストールする場合、有線LAN接続、かつ、英語表示の状態で作業を進めればハマらずに済む可能性がある、ということかもしれず。

*1: M/B上のジャンパーピンを差し直せばCMOSクリアができる。

[ ツッコむ ]

2019/08/22(木) [n年前の日記]

#1 [pc] 200円PCケースを少し改造

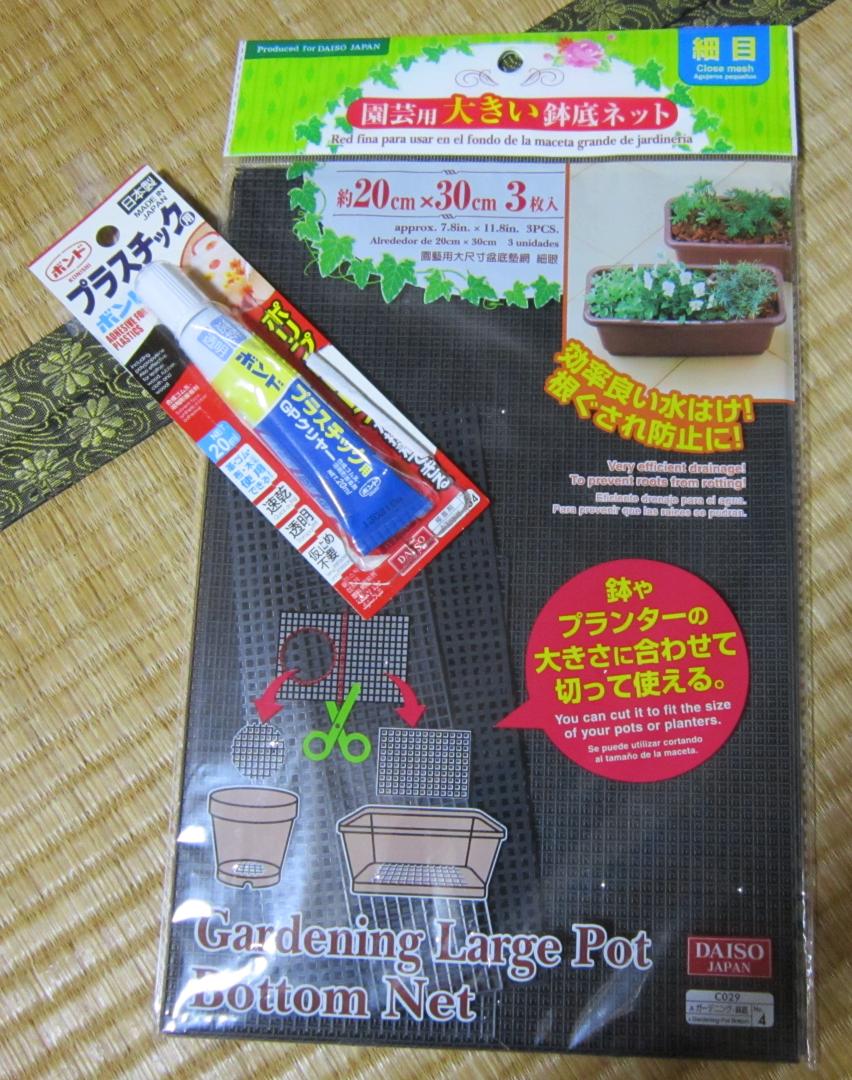

200円PCケース ―― 100円ショップで購入したファイルケース x 2 で作ったPCケース、に入れたPCで、 Ubuntu のインストール作業をしていたら、HDDがおそらく熱で壊れてしまった件が気になってしまって。もうちょっと冷却できる状態にしないといかんなと…。

というわけで、HDDが位置するあたりに被せていたPPシートを剥がして、おそらくダイソーで購入したまま放置していた、「園芸用大きい鉢底ネット」をハサミで切って、これまたダイソーで購入した「プラスチック用ボンド GPクリヤー」で接着。後者は、「ポリプロピレンも接着可能」と謳ってる商品。

そして、こんな感じになった。

以前の200円PCケースは…たしかこんな感じ。

_mieki256's diary - 200円PCケースのその後

これで、HDDの基板のあたりで、熱がこもらなくなるのではないか…。穴だらけになったし。

しかし、当時の日記を眺めてみると、HDDの温度が41度、とか言ってるな…。今回のケース改造後に測ってみたら、やっぱり41度ぐらいで…。つまり、今回の改造は全然効果が無いのではないかという不安が。ファンをつけて強制冷却しないとダメなのか…。

まあ、こんなに苦労しても、このPCを今後使う予定があるかといえば全くないあたりがアレなのだけど。そもそも火事が怖いし。最安のPCケースでも買ってその中にM/B等を入れたほうが、はるかに実用性はあるよなあ…。と言っても、今更 Sempron 3100+ を使いたくなる場面があるとも思えない。

全然関係ないけど。200円PCケースと言いつつも、ファイルケース x 2、PPシート x 2、鉢底ネット、接着剤、合計で600円PCケースになっているのでは。

というわけで、HDDが位置するあたりに被せていたPPシートを剥がして、おそらくダイソーで購入したまま放置していた、「園芸用大きい鉢底ネット」をハサミで切って、これまたダイソーで購入した「プラスチック用ボンド GPクリヤー」で接着。後者は、「ポリプロピレンも接着可能」と謳ってる商品。

そして、こんな感じになった。

以前の200円PCケースは…たしかこんな感じ。

_mieki256's diary - 200円PCケースのその後

これで、HDDの基板のあたりで、熱がこもらなくなるのではないか…。穴だらけになったし。

しかし、当時の日記を眺めてみると、HDDの温度が41度、とか言ってるな…。今回のケース改造後に測ってみたら、やっぱり41度ぐらいで…。つまり、今回の改造は全然効果が無いのではないかという不安が。ファンをつけて強制冷却しないとダメなのか…。

まあ、こんなに苦労しても、このPCを今後使う予定があるかといえば全くないあたりがアレなのだけど。そもそも火事が怖いし。最安のPCケースでも買ってその中にM/B等を入れたほうが、はるかに実用性はあるよなあ…。と言っても、今更 Sempron 3100+ を使いたくなる場面があるとも思えない。

全然関係ないけど。200円PCケースと言いつつも、ファイルケース x 2、PPシート x 2、鉢底ネット、接着剤、合計で600円PCケースになっているのでは。

◎ 他のCPUと比べてどうなんだろう。 :

AMD Sempron 3100+ (1コア, 1.8GHz)って、他のCPUと比べてどの程度の性能なのだろう。

先日セットアップした、AMD A8 3850 (4コア, 2.9GHz) と比較。

_AMD Sempron 3100+ vs A8 3850

数倍の性能向上はしているみたいだな…。そもそも、1コアと4コアの違いが大きいけれど。

足元に置いてある、AMD Athlon II X2 250 (2コア, 3GHz) とも比べてみた。

_AMD Sempron 3100+ vs Athlon II X2 250

これもまあ、数倍アップ。

HDDレコーダの上に置いてある、AMD A6 3500 (3コア, 2.1GHz) とも比べてみる。

_AMD Sempron 3100+ vs A6 3500

どう考えても、Sempron 3100+ を使う意味はない…。

先日セットアップした、AMD A8 3850 (4コア, 2.9GHz) と比較。

_AMD Sempron 3100+ vs A8 3850

数倍の性能向上はしているみたいだな…。そもそも、1コアと4コアの違いが大きいけれど。

足元に置いてある、AMD Athlon II X2 250 (2コア, 3GHz) とも比べてみた。

_AMD Sempron 3100+ vs Athlon II X2 250

これもまあ、数倍アップ。

HDDレコーダの上に置いてある、AMD A6 3500 (3コア, 2.1GHz) とも比べてみる。

_AMD Sempron 3100+ vs A6 3500

どう考えても、Sempron 3100+ を使う意味はない…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] LibreOffice Writerでテキストボックスの中にリストを作りたいのだけど

LibreOffice Writer上で、テキストボックス内にリストを作るのってどうすればいいのだったか…。

ググってるうちに、自分の日記が出てきた。

_mieki256's diary - LibreOffice Writerでテキストボックスの中にリストを入れたいのだけど

テキストボックスの中でリストは使えないから、その場合はフレームを使え、という仕様だった。

テキストボックスには何か制限があったはず、別の何かを使ったような、というおぼろげな記憶だけはあったけど、そうか、フレーム(枠)を使うのか…。機能名を失念していた…。

しかし、ググってみても、Web上ではその手の日本語記事が見つからないあたり、実は LibreOffice Writer ってそんなに使われてないのだろうか。まあ、日本人なら、表計算ソフトをワープロ代わりに使う場合が多い ―― まだ LibreOffice Calc のほうが使われてるのかなあ、という予感もあるけれど。

ググってるうちに、自分の日記が出てきた。

_mieki256's diary - LibreOffice Writerでテキストボックスの中にリストを入れたいのだけど

テキストボックスの中でリストは使えないから、その場合はフレームを使え、という仕様だった。

テキストボックスには何か制限があったはず、別の何かを使ったような、というおぼろげな記憶だけはあったけど、そうか、フレーム(枠)を使うのか…。機能名を失念していた…。

しかし、ググってみても、Web上ではその手の日本語記事が見つからないあたり、実は LibreOffice Writer ってそんなに使われてないのだろうか。まあ、日本人なら、表計算ソフトをワープロ代わりに使う場合が多い ―― まだ LibreOffice Calc のほうが使われてるのかなあ、という予感もあるけれど。

[ ツッコむ ]

2019/08/23(金) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] USB扇風機を物色中

モバイル用液晶ディスプレイの冷却用にUSB扇風機を使っているのだけれど、羽周りにカバーがついてないタイプなので、うっかりすると手や周辺に羽が当たってしまって危ないわけで。

カバーだかガードだかがついている感じの品が欲しいところだなと。一応ググってみたけれど、これがどうにも…。上下に角度を変更できるタイプじゃないと、デジタル機器の冷却用としては使えないだろうけど、上方向には変えられても下方向には変えられない、みたいな製品ばかりで。いやまあ、スタンド部分がある形では、下に曲げるとスタンドとぶつかるからアレなわけだけど。

いっそ、FANをUSBからの電流で回してしまう系のケーブルでも購入して冷却に使ったほうが、まだ自由度が高いだろうか…。

カバーだかガードだかがついている感じの品が欲しいところだなと。一応ググってみたけれど、これがどうにも…。上下に角度を変更できるタイプじゃないと、デジタル機器の冷却用としては使えないだろうけど、上方向には変えられても下方向には変えられない、みたいな製品ばかりで。いやまあ、スタンド部分がある形では、下に曲げるとスタンドとぶつかるからアレなわけだけど。

いっそ、FANをUSBからの電流で回してしまう系のケーブルでも購入して冷却に使ったほうが、まだ自由度が高いだろうか…。

[ ツッコむ ]

2019/08/24(土) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 花火大会

今日は須賀川市の花火大会。

道路や歩道は混雑していて、犬の散歩もちょっと面倒な状態。

道路や歩道は混雑していて、犬の散歩もちょっと面倒な状態。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 「グランベルム」7話を視聴

魔術で動く巨大ロボットを使って美少女キャラ達が戦うアニメ、という説明でいいのだろうか。7話を視聴。

失礼ながら今までは作業中のBGVとして流してたのだけど、この7話は、思わず見入ってしまった。敵側(?)キャラの、中の人の演技がとにかくスゴイ…。戦況も二転三転してイイ感じ。アクション作画もずっと一定のレベルを維持していて。いやはや、この回はスゴイな…。

失礼ながら今までは作業中のBGVとして流してたのだけど、この7話は、思わず見入ってしまった。敵側(?)キャラの、中の人の演技がとにかくスゴイ…。戦況も二転三転してイイ感じ。アクション作画もずっと一定のレベルを維持していて。いやはや、この回はスゴイな…。

[ ツッコむ ]

2019/08/25(日) [n年前の日記]

#1 [anime] 「仮面ライダージオウ」最終回を視聴

なんだか話がギッシリ詰まってるなと思ったら、最終回だった…。もうそんな時期だったのか…。

設定というか話というか展開というか、そのへんはもはや何が何だかさっぱり分からない状態で眺めていたのだけど、全体的に、平成ライダー最後の記念作品としてかなり盛りまくりで出血大サービスしてた印象。既存作品に出演してた方々もたくさん呼んでくれたし、お祭り感が満載というか。

個人的にはディケイドが出てきたあたりで盛り上がってしまったり。しかも結構話の流れに絡んでくれたし。ディケイドは、各作品の接着剤として、やはり有効なキャラだなと…。あのライダーが出てくると、何でも繋げられる…。ライダーだけではなく戦隊ともくっつけられるし…。そのうちウルトラマンシリーズやゴジラシリーズとも繋がってくれないか、ってそれはちょっと無理か…。「科捜研の女」にディケイドが出てこないかな、ってそれはますます無理か…。

最後のあたりは龍騎かなと思ってしまったけれど、考えてみたら子供さんは龍騎なんて見てないだろうから、これもアリかなと。戦隊だって似たようなパターンの話を何度も出してるわけだし。大筋は同じでも、見せ方が変わればアリだよなと。

設定というか話というか展開というか、そのへんはもはや何が何だかさっぱり分からない状態で眺めていたのだけど、全体的に、平成ライダー最後の記念作品としてかなり盛りまくりで出血大サービスしてた印象。既存作品に出演してた方々もたくさん呼んでくれたし、お祭り感が満載というか。

個人的にはディケイドが出てきたあたりで盛り上がってしまったり。しかも結構話の流れに絡んでくれたし。ディケイドは、各作品の接着剤として、やはり有効なキャラだなと…。あのライダーが出てくると、何でも繋げられる…。ライダーだけではなく戦隊ともくっつけられるし…。そのうちウルトラマンシリーズやゴジラシリーズとも繋がってくれないか、ってそれはちょっと無理か…。「科捜研の女」にディケイドが出てこないかな、ってそれはますます無理か…。

最後のあたりは龍騎かなと思ってしまったけれど、考えてみたら子供さんは龍騎なんて見てないだろうから、これもアリかなと。戦隊だって似たようなパターンの話を何度も出してるわけだし。大筋は同じでも、見せ方が変わればアリだよなと。

[ ツッコむ ]

2019/08/26(月) [n年前の日記]

#1 [anime] 「アナザーストーリーズ そして、ルパン三世が生まれた〜命を吹き込んだ男たち〜」を視聴

NHK-BSで放送された、ルパン三世誕生秘話番組を録画してたので視聴。

原作漫画が生まれる過程については全く知らなかったので結構勉強になった。しかし…。「モンキーパンチ」を編集者から勝手につけられてしまったというのは…。いや、今となっては美味しいネーミングだけど…。

原作漫画が生まれる過程については全く知らなかったので結構勉強になった。しかし…。「モンキーパンチ」を編集者から勝手につけられてしまったというのは…。いや、今となっては美味しいネーミングだけど…。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 「はいからさんが通る」劇場版後編を視聴

昨晩BS11で放送されてたソレを録画して視聴。

劇場アニメのはずだけど、コンテも、作画レベルも、予算も時間もない系の深夜TVアニメかOVA並みで。これを劇場の大きなスクリーンで流したのか…。何か色々な事情があったんだろうな…。

もっとも、昭和のTVアニメ版と比べたら作画ははるかに整ってるほうだよな、とも。ところどころでちょっと珍しい表現を試しているカットもあったりして、全カットが箸にも棒にも掛からぬというわけでもなく。 *1

何よりこの企画、原作を最後までアニメ化するのが第一の目的とどこかで見かけた記憶もあるわけで。TVアニメ版は局の都合で打ち切られてしまったらしいから…。これでようやく関係者一同の肩の荷が下りた、てなところもあるんだろうなと想像。原作ファンも気分的にスッキリしたのではないのかなあ。

長期連載作品を映画2本分の尺にまとめなければいけないせいか、どんどん話が進んでいくなと。キャラへの感情移入云々は期待できないだろうけど、その代わりスピード感がスゴイ。まるで手塚作品を読んでるような感覚になったりもして。このサクサク感というかグイグイ感、嫌いじゃないです。

こういった時代を舞台にした作品ジャンルは、青年誌等であれば今も存在するけれど、少女漫画ではもはや存在していない印象もあるわけで。 *2 そう考えると、この作品は、貴重だよなと…。こういうジャンルを、(少女漫画として)復活させる作家さんが出てきたりしないものか。と言っても調べて描くのは大変だから、よほど歴史が好きな人じゃないとこういうのは描けないのだろうな…。

さておき。編集長、イケメンじゃのう…。この後編は編集長のイケメンぶりを堪能するためにある、と言っても過言ではない。かもしれない。たぶん。

劇場アニメのはずだけど、コンテも、作画レベルも、予算も時間もない系の深夜TVアニメかOVA並みで。これを劇場の大きなスクリーンで流したのか…。何か色々な事情があったんだろうな…。

もっとも、昭和のTVアニメ版と比べたら作画ははるかに整ってるほうだよな、とも。ところどころでちょっと珍しい表現を試しているカットもあったりして、全カットが箸にも棒にも掛からぬというわけでもなく。 *1

何よりこの企画、原作を最後までアニメ化するのが第一の目的とどこかで見かけた記憶もあるわけで。TVアニメ版は局の都合で打ち切られてしまったらしいから…。これでようやく関係者一同の肩の荷が下りた、てなところもあるんだろうなと想像。原作ファンも気分的にスッキリしたのではないのかなあ。

長期連載作品を映画2本分の尺にまとめなければいけないせいか、どんどん話が進んでいくなと。キャラへの感情移入云々は期待できないだろうけど、その代わりスピード感がスゴイ。まるで手塚作品を読んでるような感覚になったりもして。このサクサク感というかグイグイ感、嫌いじゃないです。

こういった時代を舞台にした作品ジャンルは、青年誌等であれば今も存在するけれど、少女漫画ではもはや存在していない印象もあるわけで。 *2 そう考えると、この作品は、貴重だよなと…。こういうジャンルを、(少女漫画として)復活させる作家さんが出てきたりしないものか。と言っても調べて描くのは大変だから、よほど歴史が好きな人じゃないとこういうのは描けないのだろうな…。

さておき。編集長、イケメンじゃのう…。この後編は編集長のイケメンぶりを堪能するためにある、と言っても過言ではない。かもしれない。たぶん。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 歯医者に行ってきた

S歯科まで電動自転車で。14:00-14:15まで治療。検査とやらをした後、左上、左下、右下の奥歯のあたりから出血してるとのことで、まずは左上の奥歯を何かの機械で綺麗にする、との話で。

[ ツッコむ ]

#4 [pc][nitijyou] あちこち回ってきた

歯医者さんでの治療後、電動自転車で、ドンキホーテ、Seria、ダイソー、ヤマダ電機を回ってきた。

ヤマダ電機で、無線LAN子機 BUFFALO WLI-UC-GNM2S を発見。BUFFALO製の無線LAN子機が置いてあるなんて珍しい。フツー、この手の家電店の店頭には、ELECOM製の無線LAN子機しか置いてないのに…。コレは買っておかねば…。通販を使わずに済んだ。助かった。

帰ろうと店を出たら、激しく雨が降っていて途方に暮れた。十分ほど待ってみたけど止む気配がないので、自転車の前カゴに常備してる雨合羽を着て走り始めたら、数分で弱い雨に。ナニソレ。帰宅した頃には合羽まで乾いてる始末。ナニソレ。いやまあ、更に激しい雨になる展開にならなくて助かったけど。

ヤマダ電機で、無線LAN子機 BUFFALO WLI-UC-GNM2S を発見。BUFFALO製の無線LAN子機が置いてあるなんて珍しい。フツー、この手の家電店の店頭には、ELECOM製の無線LAN子機しか置いてないのに…。コレは買っておかねば…。通販を使わずに済んだ。助かった。

帰ろうと店を出たら、激しく雨が降っていて途方に暮れた。十分ほど待ってみたけど止む気配がないので、自転車の前カゴに常備してる雨合羽を着て走り始めたら、数分で弱い雨に。ナニソレ。帰宅した頃には合羽まで乾いてる始末。ナニソレ。いやまあ、更に激しい雨になる展開にならなくて助かったけど。

[ ツッコむ ]

#5 [ubuntu] 無線LAN子機 BUFFALO WLI-UC-GNM2S の動作確認

BUFFALO WLI-UC-GNM2S を、A8 3850機 + Ubuntu 18.04 LTS に繋いで動作確認してみた。

すんなり認識してくれた。Ralink RT3070 が乗ってる、と判断しているらしい。使ってるドライバは rt2800usb。

省電力機能を示す Power Management が on になってるのが気になる。off にしたい。

以下を参考に作業。

_Linux Mint 18.1でWi-Fiの省電力機構を無効化する - afnf.net

これで、再起動(sudo reboot)しても、省電力機能が無効になっているように見えた。何故かは分からないけれど、ウチの環境では、/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf を修正するだけで設定できた模様。

すんなり認識してくれた。Ralink RT3070 が乗ってる、と判断しているらしい。使ってるドライバは rt2800usb。

$ lsusb | grep BUFFALO $ sudo lshw -C network $ iwconfig

省電力機能を示す Power Management が on になってるのが気になる。off にしたい。

sudo iwconfig wlxxxxxx power offこれで一時的に無効にはなるらしいが、再起動すると元に戻ってしまうのだとか。

以下を参考に作業。

_Linux Mint 18.1でWi-Fiの省電力機構を無効化する - afnf.net

$ cat /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf [connection] wifi.powersave = 3

sudo vim /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf

[connection] wifi.powersave = 2

これで、再起動(sudo reboot)しても、省電力機能が無効になっているように見えた。何故かは分からないけれど、ウチの環境では、/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf を修正するだけで設定できた模様。

[ ツッコむ ]

2019/08/27(火) [n年前の日記]

#1 [pc] USB-FAN用ケーブルを作ってみた

ここ最近、モバイル液晶ディスプレイ Diginnos DG-NP09D を使ってTV番組を視聴しているのだけど。

このモバイルディスプレイ、結構熱くなるわけで。仕方ないので、USB扇風機で裏から風を当てて冷やしながら使っているものの、USB扇風機は羽が露出しているタイプなので、ON/OFFしたり、位置を調整したりする際に、手や周辺に羽が当たってちょっと怖いわけで。

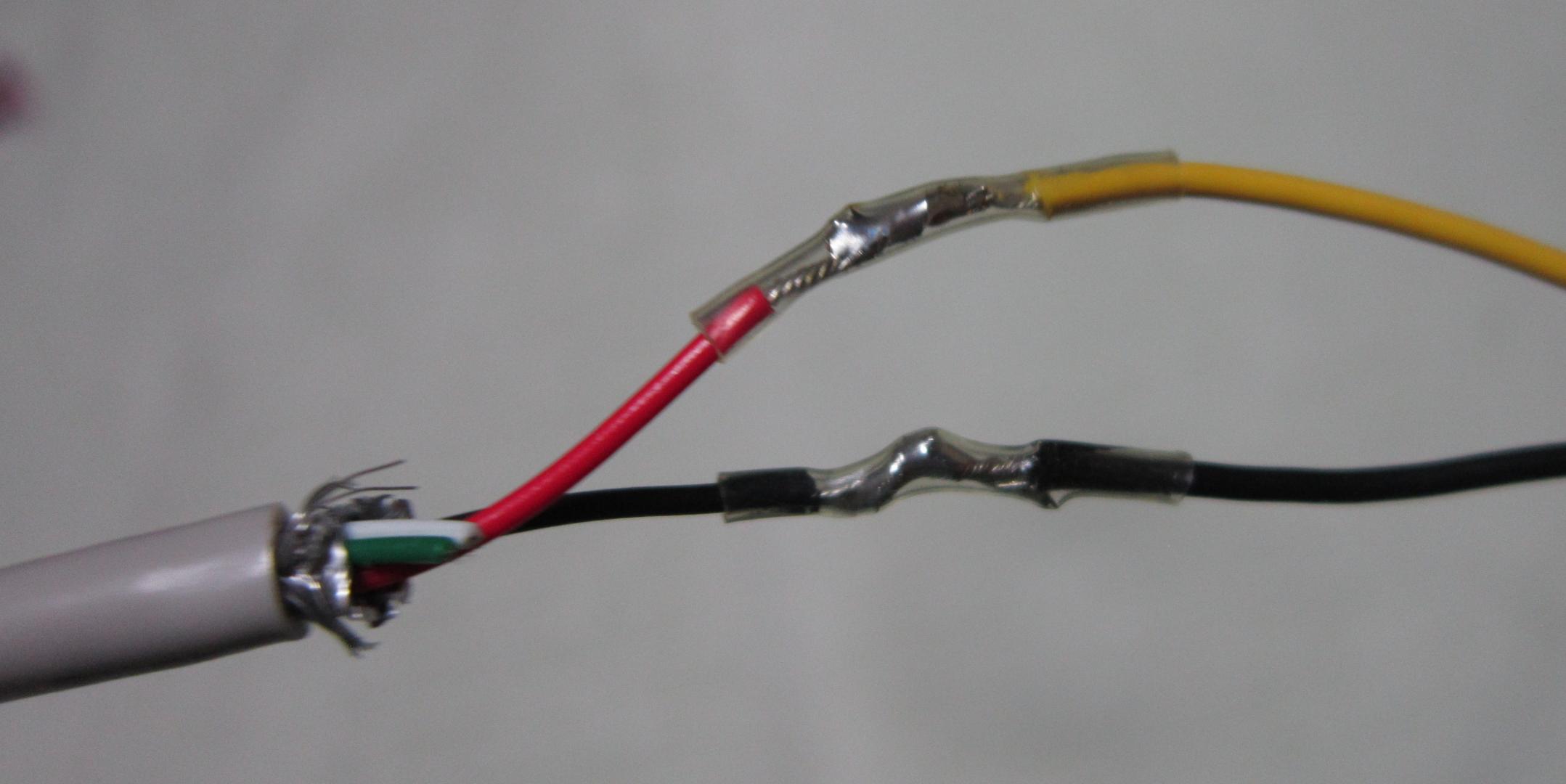

これだったら 8cm FANの類をUSB接続で回して冷却したほうがマシかなあ、と思えてきたので、試しにその手のケーブルを作ってみたり。

とりあえず、大昔にダイソーで購入したまま放置してたUSBケーブルの類を発掘。適当な所で、ニッパーで切断。

中の線をバラしてみたら、以下のような感じになっていた。

赤が+5V、黒がGND、緑や白は信号線、じゃないかな。たぶん。今回必要なのは、+5VとGNDだけなので、赤と黒だけ残して、他は短く切った。

FANコネクタも発掘。線は黄色と黒。黄色が電源、黒がGNDだろう。

熱収縮チューブを通してから、線を捻じって繋いで、半田付け。かつ、半田ごてにギリギリ近づけて、半田ごての熱で、熱収縮チューブを縮めて動かないようにした。

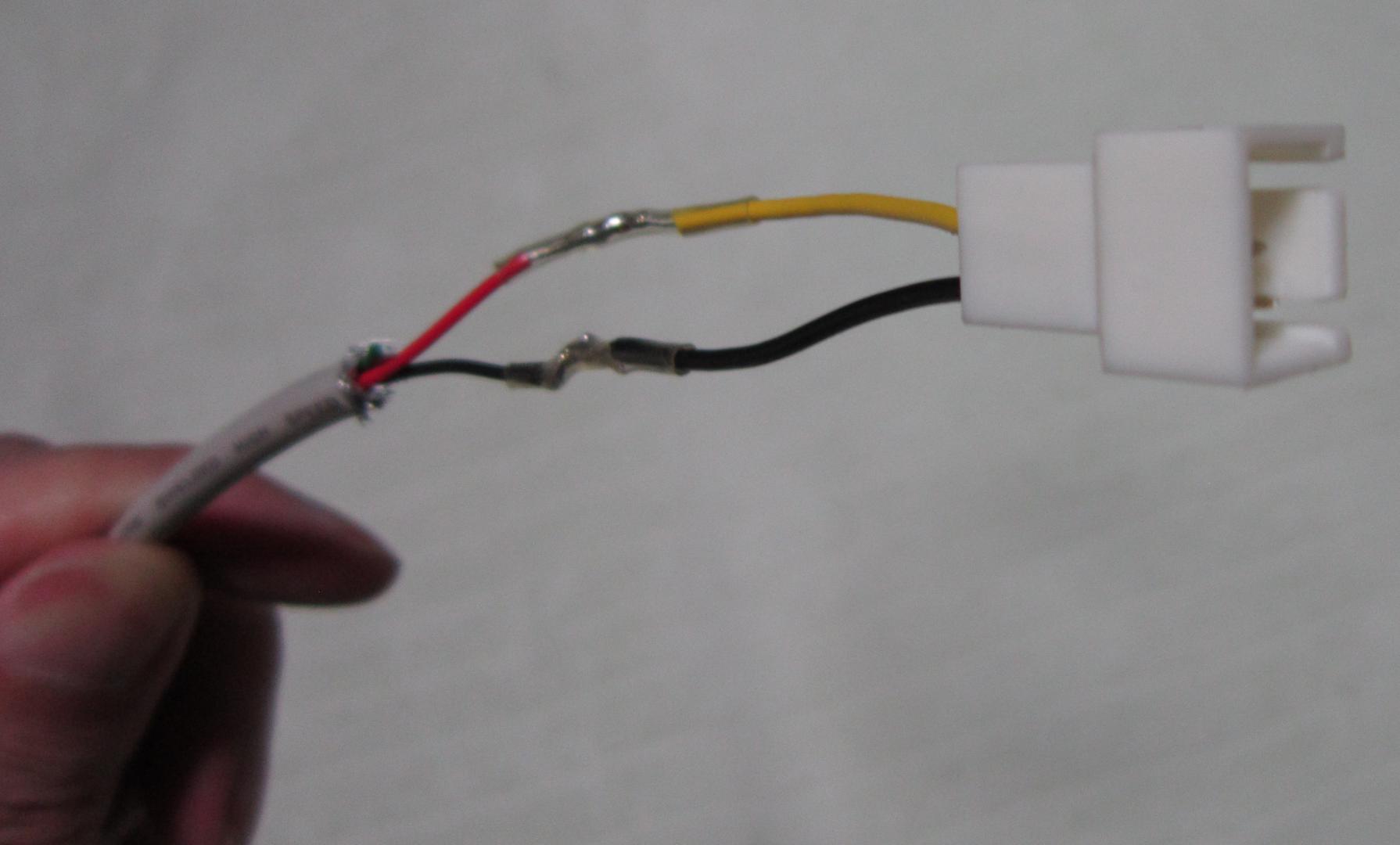

こんな感じになった。

部屋の中に転がってた、12cm FAN を繋いでみた。電源は、Seria で購入した、乾電池2本をUSB電源の供給に変換する何か。

回ってくれた。大丈夫そう。

ここまで来て気が付いた。これでは、USB端子に抜き差ししないとON/OFFできない。スイッチをつけておいたほうが便利だったのではないか。失敗した。

ふと、そういえばUSB接続のスイッチを持ってることを思い出した。コレを使えばええやん。

コレ、Raspberry Pi3 の電源ON/OFFに使えたら便利だろうなと夢想して買ってみたものの。このスイッチだけでも電流消費があるようで、Raspberry Pi3 に使ってみたら「電流が足りてねえよ」と怒られてしまって使えなかったブツで。待てよ。ということは、FANを繋いでも、やっぱりこのスイッチで電流を無駄に消費してしまうのでは…。まあ、利便性とスペック(FANの回転数)のどちらを取るか、という話になるのかな。

とりあえず、部屋の中から適当な 8cm FAN を発掘。ファンガードも見つけたので、結束バンドでFANに固定。今回作ったケーブルを接続して、モバイルディスプレイの裏に置いてみた。

予想より風量が弱い。これで冷却できるのかな…。

まあ、手で触れないほどに熱かった裏面が、ほんのり暖かい程度になってはいるので、一応効果はあるのかもしれない。これでしばらく様子見してみよう…。

このモバイルディスプレイ、結構熱くなるわけで。仕方ないので、USB扇風機で裏から風を当てて冷やしながら使っているものの、USB扇風機は羽が露出しているタイプなので、ON/OFFしたり、位置を調整したりする際に、手や周辺に羽が当たってちょっと怖いわけで。

これだったら 8cm FANの類をUSB接続で回して冷却したほうがマシかなあ、と思えてきたので、試しにその手のケーブルを作ってみたり。

とりあえず、大昔にダイソーで購入したまま放置してたUSBケーブルの類を発掘。適当な所で、ニッパーで切断。

中の線をバラしてみたら、以下のような感じになっていた。

赤が+5V、黒がGND、緑や白は信号線、じゃないかな。たぶん。今回必要なのは、+5VとGNDだけなので、赤と黒だけ残して、他は短く切った。

FANコネクタも発掘。線は黄色と黒。黄色が電源、黒がGNDだろう。

熱収縮チューブを通してから、線を捻じって繋いで、半田付け。かつ、半田ごてにギリギリ近づけて、半田ごての熱で、熱収縮チューブを縮めて動かないようにした。

こんな感じになった。

部屋の中に転がってた、12cm FAN を繋いでみた。電源は、Seria で購入した、乾電池2本をUSB電源の供給に変換する何か。

回ってくれた。大丈夫そう。

ここまで来て気が付いた。これでは、USB端子に抜き差ししないとON/OFFできない。スイッチをつけておいたほうが便利だったのではないか。失敗した。

ふと、そういえばUSB接続のスイッチを持ってることを思い出した。コレを使えばええやん。

コレ、Raspberry Pi3 の電源ON/OFFに使えたら便利だろうなと夢想して買ってみたものの。このスイッチだけでも電流消費があるようで、Raspberry Pi3 に使ってみたら「電流が足りてねえよ」と怒られてしまって使えなかったブツで。待てよ。ということは、FANを繋いでも、やっぱりこのスイッチで電流を無駄に消費してしまうのでは…。まあ、利便性とスペック(FANの回転数)のどちらを取るか、という話になるのかな。

とりあえず、部屋の中から適当な 8cm FAN を発掘。ファンガードも見つけたので、結束バンドでFANに固定。今回作ったケーブルを接続して、モバイルディスプレイの裏に置いてみた。

予想より風量が弱い。これで冷却できるのかな…。

まあ、手で触れないほどに熱かった裏面が、ほんのり暖かい程度になってはいるので、一応効果はあるのかもしれない。これでしばらく様子見してみよう…。

◎ 課題その1。 :

8cm FANより、12cm FANを使ったほうが風量が得られて良かったりしないか。でも、12cm FAN用のファンガードは持ってないんだよな…。何かを使ってファンガードの代替品を作れないものか。針金細工でどうにかならんか。でも、輪の部分を溶接しないとアレかな。

ググってみたら、ファンガードって200円もしないのだな。どう考えても買ったほうが…。

ググってみたら、ファンガードって200円もしないのだな。どう考えても買ったほうが…。

◎ 課題その2。 :

使ってるケーブルの線が細いあたりが気になる。細いと抵抗値が増えて、電流が流れにくくなるのでは。太いUSBケーブルのほうが良かったりしないか。そういうのって実測してみないと分からんか…。

USB AメスからFANの3ピンコネクタに変換する何か、にしておけば、USB延長ケーブルを変えることで長さの調整もできそうな。その何かにスイッチをつけておけばON/OFFも楽だろうし。

USB AメスからFANの3ピンコネクタに変換する何か、にしておけば、USB延長ケーブルを変えることで長さの調整もできそうな。その何かにスイッチをつけておけばON/OFFも楽だろうし。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] 物置からキャスター台を発掘

PCケース INWIN IW-BK623/300(R) 使用のPCを、キャスター台に置いて、位置を動かしやすい状態にしたい。

ということで、先日ダイソーでキャスター台(1個200円) x 2 を購入して、繋げて使ってみたのだけれど。IW-BK623 の底面サイズが 14 cm x 30 cm なのに対して、キャスター台は 19 cm x 38 cm と大きくて、ちょっと見栄えが…。というか、キャスター台のはみ出した部分が邪魔…。

本来なら細長タイプのキャスター台が欲しいところなのだけど、もはや近所のダイソーの店頭では売ってないようで。あるのは、19 cm x 19 cm か、22 cm x 22 cm の正方形タイプのみ。

もう細長タイプは手に入らないのかな、と困っていたところ、たまたま偶然物置で、使われてないまま放置されてる細長タイプを発見。お袋さんに尋ねたら、使い道が思いつかなくて放置中とのこと。ありがたい。コレを使わせてもらおう…。

一時は外で使っていたブツなので、ひとまず水洗いして乾かして、ウェットティッシュでゴシゴシと掃除。まあ、部屋に置いても一応大丈夫な状態にはなったかな…。

細長タイプは、IW-BK623 の底面サイズにピッタリだった。これでかなりスッキリした。

今まで使ってた 19cm x 38cm のソレは、台所で使うことに。そっちはそっちで、今まで使ってたキャスター台のサイズが小さくて、上に置いていた箱が安定しなかったのだけど。今回差し替えたキャスター台なら、サイズもピッタリ。なんだか一石二鳥。

ということで、先日ダイソーでキャスター台(1個200円) x 2 を購入して、繋げて使ってみたのだけれど。IW-BK623 の底面サイズが 14 cm x 30 cm なのに対して、キャスター台は 19 cm x 38 cm と大きくて、ちょっと見栄えが…。というか、キャスター台のはみ出した部分が邪魔…。

本来なら細長タイプのキャスター台が欲しいところなのだけど、もはや近所のダイソーの店頭では売ってないようで。あるのは、19 cm x 19 cm か、22 cm x 22 cm の正方形タイプのみ。

もう細長タイプは手に入らないのかな、と困っていたところ、たまたま偶然物置で、使われてないまま放置されてる細長タイプを発見。お袋さんに尋ねたら、使い道が思いつかなくて放置中とのこと。ありがたい。コレを使わせてもらおう…。

一時は外で使っていたブツなので、ひとまず水洗いして乾かして、ウェットティッシュでゴシゴシと掃除。まあ、部屋に置いても一応大丈夫な状態にはなったかな…。

細長タイプは、IW-BK623 の底面サイズにピッタリだった。これでかなりスッキリした。

今まで使ってた 19cm x 38cm のソレは、台所で使うことに。そっちはそっちで、今まで使ってたキャスター台のサイズが小さくて、上に置いていた箱が安定しなかったのだけど。今回差し替えたキャスター台なら、サイズもピッタリ。なんだか一石二鳥。

[ ツッコむ ]

2019/08/28(水) [n年前の日記]

#1 [pc] サイズ RANAに8cm FANを追加してみた

サイズ RANAという、スリムなATXケース(ミドルタワーケース)が部屋の中に転がっているけれど。以前、中のCPUが熱暴走で止まるっぽい挙動に遭遇して、ちょっと気になっていたわけで。

サイドパネルに 8cm FAN を追加できそうなので、部屋の中から発掘した、型番不明の 8cm FAN を試しにつけてみた。少なくとも、CPUクーラー付近に冷たい空気を強制的に送り込む状態、ぐらいにはなるだろうと。

しかし、選んだ FAN が、ちょっと…。これは…かなりウルサイ…。「ブオーン」って感じの音が鳴ってる…。もはや轟音レベル…。失敗したかな…。

まあ、その分風量は凄そうだし、動作が不安定になるよりはいいだろう…。Memtest86+ も通ったし…。

サイドパネルに 8cm FAN を追加できそうなので、部屋の中から発掘した、型番不明の 8cm FAN を試しにつけてみた。少なくとも、CPUクーラー付近に冷たい空気を強制的に送り込む状態、ぐらいにはなるだろうと。

しかし、選んだ FAN が、ちょっと…。これは…かなりウルサイ…。「ブオーン」って感じの音が鳴ってる…。もはや轟音レベル…。失敗したかな…。

まあ、その分風量は凄そうだし、動作が不安定になるよりはいいだろう…。Memtest86+ も通ったし…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] USB FANを12cm FANにしてみた

昨日作った USB FAN用ケーブルに 8cm FAN をつけてモバイルディスプレイに風を当てていたのだけど、ディスプレイ上部が今一つ冷えてないことに気づいた。風量が弱いのか、風が当たる範囲が狭いのか…。

仕方ないので、12cm FAN を発掘して交換。12cm FAN用のファンガードは持ってないけど、ダイソーで買った鉢底ネットを切ってネジ止めしてどうにか。

しかし、風量等、あまり変わらないな…。今回発掘した FAN は、一応繋いだら回ってくれた点は助かったけれど、元々は静音FANの類だったのかもしれない…。

市販のUSB FANは、1900rpm等で回ったりするらしいけど、そういうアレを購入しないとダメかな…。ググってみたら、5Vで回るFANが産業用として存在してるようで。そういった製品を使えばスペック通りの回転数が得られるのかなと。ただ、FAN単体で購入すると、お値段は2,000〜3,000円ぐらいで。だったら最初から USB FAN を買ったほうがいいわな…。1,000円ぐらいだし…。

仕方ないので、12cm FAN を発掘して交換。12cm FAN用のファンガードは持ってないけど、ダイソーで買った鉢底ネットを切ってネジ止めしてどうにか。

しかし、風量等、あまり変わらないな…。今回発掘した FAN は、一応繋いだら回ってくれた点は助かったけれど、元々は静音FANの類だったのかもしれない…。

市販のUSB FANは、1900rpm等で回ったりするらしいけど、そういうアレを購入しないとダメかな…。ググってみたら、5Vで回るFANが産業用として存在してるようで。そういった製品を使えばスペック通りの回転数が得られるのかなと。ただ、FAN単体で購入すると、お値段は2,000〜3,000円ぐらいで。だったら最初から USB FAN を買ったほうがいいわな…。1,000円ぐらいだし…。

[ ツッコむ ]

2019/08/29(木) [n年前の日記]

#1 [windows] Windows10 を 1903 にアップグレード

Windows10 が、「システムを新しくできるよ」とメッセージを表示していたので、1809 から 1903 (May 2019 Update) にアップグレードしてみたり。

一応起動はしてくれた模様。

一応起動はしてくれた模様。

◎ 途中で処理が止まってるように見えた。 :

途中、「更新プログラムを構成しています」なるメッセージが表示されて、進行度が27%のまま全然変わらず。その画面のまま、3時間ほど放置してたら、処理は先に進んでくれたけど…。

フツー、こういう状態になったら、不具合が起きた・フリーズしたものと判断して、リセットスイッチを押しちゃうよな…。こういう感じの情報表示はマズいのではないか…。

Ubuntu Linux の起動時スプラッシュ画面もそうだけど、シンプルな画面をポンと出して、細かい処理内容を全部隠せばいいというものではないよな…。裏で何が行われているかをチラチラ表示しないといかん場面だってあるのではないか。まあ、それがプログレスバーだったり、進行度の提示だったりするのだろうけど。27%のまま、ピクリとも変化しないのは、かえってマズいよな…。せっせと何かの処理をしていても、「ああ、コレは止まっているのでは」と思われてしまう。このあたり、どうにかならんのか。

フツー、こういう状態になったら、不具合が起きた・フリーズしたものと判断して、リセットスイッチを押しちゃうよな…。こういう感じの情報表示はマズいのではないか…。

Ubuntu Linux の起動時スプラッシュ画面もそうだけど、シンプルな画面をポンと出して、細かい処理内容を全部隠せばいいというものではないよな…。裏で何が行われているかをチラチラ表示しないといかん場面だってあるのではないか。まあ、それがプログレスバーだったり、進行度の提示だったりするのだろうけど。27%のまま、ピクリとも変化しないのは、かえってマズいよな…。せっせと何かの処理をしていても、「ああ、コレは止まっているのでは」と思われてしまう。このあたり、どうにかならんのか。

◎ グラデーションがおかしくなる問題。 :

Windows10 1903 は、当初、画面表示がおかしくなる問題があったはず。

_Windows10(1903):グラデーションに縦じまが入る問題が発生中

_Microsoft Windows 10 May 2019 Update (1903)における表示異常 | EIZO株式会社

一応確認してみたけれど…。よく分からんな…。

_Windows10(1903):グラデーションに縦じまが入る問題が発生中

_Microsoft Windows 10 May 2019 Update (1903)における表示異常 | EIZO株式会社

一応確認してみたけれど…。よく分からんな…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 歯医者に行ってきた

S歯科まで、行きはお袋さんの車で、帰りは徒歩で。14:00-14:05で治療。左下の奥歯周辺のSRP。

出発直前に豪雨になって、たまたまお袋さんが帰宅した直後だったので車で送ってもらった。助かった。

_豪雨レーダー - 日本気象協会 tenki.jp では、雨が去ってくれるような予測になってたけれど、たしかに予定時刻頃には小降りになって、この手の予測システムって凄いなと感心。

出発直前に豪雨になって、たまたまお袋さんが帰宅した直後だったので車で送ってもらった。助かった。

_豪雨レーダー - 日本気象協会 tenki.jp では、雨が去ってくれるような予測になってたけれど、たしかに予定時刻頃には小降りになって、この手の予測システムって凄いなと感心。

[ ツッコむ ]

2019/08/30(金) [n年前の日記]

#1 [blender][ubuntu] blender 2.8 がサブPC上では動かなかった

blender 2.8 を、サブPC + Ubuntu 18.04 LTS上で動かそうとしたのだけど。何度もデスクトップ画面が暗転するわ、UIはグチャグチャになるわ、マウスでクリックしても反応しないわで。とにかく、動かないことが分かったり。

サブPCのスペックは以下。

ググってみたら、GPU が、bledner 2.8 の動作条件を満たしてないっぽい。AMD 785G チップセットの内蔵GPU、Radeon HD 4200 が、世代として古過ぎるようで。

_Blender 2.80での GPU 対応状況 - Blender.jp

_Supported GPUs in Blender 2.80 - Blender Developers Blog

_AMD Radeon - Wikipedia

_Radeon HD 4000 series - Wikipedia

AMD/ATI GPU は、アーキテクチャが、TeraScale(TeraScale1) → TeraScale2 → GCN第1世代(GCN 1.0) と変化したのだけど。AMD 785G に入っている Radeon HD 4200 (コードネーム: RS880) は、「blender 2.8 が安定動作しねえよ」とあらかじめ発表されてる、TeraScale世代のGPU。なるほど、そりゃ動かないわけだなと。

しかし、困った。手元には、他にも、AMD A6 3500 や AMD A8 3850 等、APUを積んでるPCがあるのだけれど。A6 3500 内蔵の Radeon HD 6530D も、A8 3850 内蔵の Radeon HD 6550D も、どちらも TeraScale2 世代…。

_Radeon HD 6000 Series - Wikipedia

先日、それらのPC上で、blender 2.8 の動作確認をした際、マテリアルにプリンシプルBSDFを指定すると表示がおかしくなって首を捻ったけれど、そういうことだったのかと。

つまり、自分の手持ちの AMD CPU/APU搭載機 + Linux 上では、blender 2.8 はどのPC上でも安定動作しない、ということになりそうな。どうしても使いたければ、NVIDIA製GPUが載ってるビデオカードを追加するしかないのだろうな。

まあ、今のところ、メインPC以外で blender 2.8 を使う予定は無いけれど…。何にせよ、3DCGで遊びたかったら AMD/ATI は避けるべし、という心得は今でも有効なのだなと…。

_本の虫: OpenGLドライバー品質の実情

サブPCのスペックは以下。

- CPU : AMD Athlon II X2 250 (Socket AM3, 3.0GHz, 2コア, L2 1MB x 2, L3 無し, TDP 65W, 45nm)

- M/B : ASRock M3A785GMH/128M (AMD785G + AMD SB710, ATI Radeon HD 4200, Socket AM3, DDR3 1600(OC)/1333/1066/800, MicroATX)

- MEMORY : 8GB (PC3-10600 (DDR3-1333、667MHz)、4GB x 2)

- HDD : HITACHI Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 (1TB, SATA 3.0Gb/s, 7200rpm, cache:16MB, 5V:420mA, 12V:700mA, MAR-2009)

ググってみたら、GPU が、bledner 2.8 の動作条件を満たしてないっぽい。AMD 785G チップセットの内蔵GPU、Radeon HD 4200 が、世代として古過ぎるようで。

_Blender 2.80での GPU 対応状況 - Blender.jp

_Supported GPUs in Blender 2.80 - Blender Developers Blog

第1世代の GCN 以降のアーキテクチャに Windows と Linux の両方で対応しています。

Terascale アーキテクチャのカードは特に Windows で安定動作していません。

AMD GPU のリストで皆さんのカードがどのアーキテクチャかチェックしてみてください。 残念ながら、これは過去10年以内にリリースされた GPU のいくつかは公式対応していないということを意味します。Terascale の Windows 用 OpenGL ドライバーはリリースから3年経っています。

Linux ではドライバーの更新が続けられており、Blender の動作は向上している傾向です。しかし、まだ GCN のパフォーマンス向上が必要です。

_AMD Radeon - Wikipedia

_Radeon HD 4000 series - Wikipedia

AMD/ATI GPU は、アーキテクチャが、TeraScale(TeraScale1) → TeraScale2 → GCN第1世代(GCN 1.0) と変化したのだけど。AMD 785G に入っている Radeon HD 4200 (コードネーム: RS880) は、「blender 2.8 が安定動作しねえよ」とあらかじめ発表されてる、TeraScale世代のGPU。なるほど、そりゃ動かないわけだなと。

しかし、困った。手元には、他にも、AMD A6 3500 や AMD A8 3850 等、APUを積んでるPCがあるのだけれど。A6 3500 内蔵の Radeon HD 6530D も、A8 3850 内蔵の Radeon HD 6550D も、どちらも TeraScale2 世代…。

_Radeon HD 6000 Series - Wikipedia

先日、それらのPC上で、blender 2.8 の動作確認をした際、マテリアルにプリンシプルBSDFを指定すると表示がおかしくなって首を捻ったけれど、そういうことだったのかと。

つまり、自分の手持ちの AMD CPU/APU搭載機 + Linux 上では、blender 2.8 はどのPC上でも安定動作しない、ということになりそうな。どうしても使いたければ、NVIDIA製GPUが載ってるビデオカードを追加するしかないのだろうな。

まあ、今のところ、メインPC以外で blender 2.8 を使う予定は無いけれど…。何にせよ、3DCGで遊びたかったら AMD/ATI は避けるべし、という心得は今でも有効なのだなと…。

_本の虫: OpenGLドライバー品質の実情

[ ツッコむ ]

2019/08/31(土) [n年前の日記]

#1 [pc] メインPCのHDDパーティションサイズを変更してみた

メインPCにSSDを追加・換装した際、それまでHDD内にあった、システムドライブのパーティションはそのまま残しておいたのだけど。

さすがにこれだけ時間が経っても問題無く起動してるわけだから、もうHDD内のソレは要らないよなー、と。

ということで、該当パーティションを削除して、データ保存用のパーティションを増やしてみたり。

作業には、EaseUS Partition Master Free を使わせてもらった。ありがたや。

_EaseUS Partition Master Free

一旦、不要なパーティションを削除してから、データ用パーティションのサイズを調整しようとしたのだけど。パーティション削除の時点で、「このプロセス群がアクセス中だから削除できないよ。再起動してオフラインで作業するよ」と言ってきて。なんだか知らんけどAdobe製のプログラムが居る…。コイツは一体何をしているんだ…。

とりあえず再起動して、Windowsが起動する前に処理が走ってパーティションを削除できた。その後、データ用パーティションのサイズを前方に拡大。これも再起動後にサイズが変更された。

今のところ、これといった問題は起きてない模様。

さすがにこれだけ時間が経っても問題無く起動してるわけだから、もうHDD内のソレは要らないよなー、と。

ということで、該当パーティションを削除して、データ保存用のパーティションを増やしてみたり。

作業には、EaseUS Partition Master Free を使わせてもらった。ありがたや。

_EaseUS Partition Master Free

一旦、不要なパーティションを削除してから、データ用パーティションのサイズを調整しようとしたのだけど。パーティション削除の時点で、「このプロセス群がアクセス中だから削除できないよ。再起動してオフラインで作業するよ」と言ってきて。なんだか知らんけどAdobe製のプログラムが居る…。コイツは一体何をしているんだ…。

とりあえず再起動して、Windowsが起動する前に処理が走ってパーティションを削除できた。その後、データ用パーティションのサイズを前方に拡大。これも再起動後にサイズが変更された。

今のところ、これといった問題は起きてない模様。

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] ガソリンスタンドって水没するとどうなるんだろう

佐賀県で洪水が起きて工場の油が流出、というニュースを見ていて、只でさえ洪水は大変なのに、ますます酷いことに…と暗い気持ちになりつつ。そこでふと気になったのだけど、例えばガソリンスタンドって、水没した場合はどうなるんだろうと。ガソリンその他が流出しないような対策は取られているのだろうか…。

どうしてそんなことが気になったかと言うと…。ウチの近所は、阿武隈川が流れていて、子供の頃、何度か洪水を起こして、水没しちゃってた地域があるわけで。たしか平成になってからも水没してたはず。

_平成10年8月末豪雨・台風5号 :: 福島河川国道事務所 :: 福島河川国道事務所

その、かつては水没していた地域に、今では _ガソリンスタンドが何軒も 建っていて…。

いつかそのうち、また大洪水が起きて、あの一帯も再度水没するだろうなと想像しているのだけど。そうなった時、あのガソリンスタンドはどうなるのかなあ、と。阿武隈川に大量の油が流れ込むのだろうか…?

どうしてそんなことが気になったかと言うと…。ウチの近所は、阿武隈川が流れていて、子供の頃、何度か洪水を起こして、水没しちゃってた地域があるわけで。たしか平成になってからも水没してたはず。

_平成10年8月末豪雨・台風5号 :: 福島河川国道事務所 :: 福島河川国道事務所

その、かつては水没していた地域に、今では _ガソリンスタンドが何軒も 建っていて…。

いつかそのうち、また大洪水が起きて、あの一帯も再度水没するだろうなと想像しているのだけど。そうなった時、あのガソリンスタンドはどうなるのかなあ、と。阿武隈川に大量の油が流れ込むのだろうか…?

◎ 水没したらどうなるのか少しググってみたり。 :

気になってググってみたけれど。

_洪水で街中のガソリンスタンドも水没してるけど、ガソリンが... - Yahoo!知恵袋

パイプが立っていて、そのパイプの高さを超えて水没するとヤバいらしい…。その高さまで行くかなあ…。ちょっと分からんな…。

まあ、阿武隈川は、 _平成の大改修 で堤防等を強化してあるはずだし。若干上流に、 _浜尾遊水地 もあるので、昔ほど酷いことにならないのでは、と楽観視したりもするのだけれど。

そのうち、洪水が起きていたことすら忘れて、「この遊水地って要らないんじゃね? 潰そうぜ!」とか言い出す人が出てきたら、その時はどうなるか分からないよな…。

そういう場所が、日本各地にたくさんありそうだなと。

_洪水で街中のガソリンスタンドも水没してるけど、ガソリンが... - Yahoo!知恵袋

パイプが立っていて、そのパイプの高さを超えて水没するとヤバいらしい…。その高さまで行くかなあ…。ちょっと分からんな…。

まあ、阿武隈川は、 _平成の大改修 で堤防等を強化してあるはずだし。若干上流に、 _浜尾遊水地 もあるので、昔ほど酷いことにならないのでは、と楽観視したりもするのだけれど。

そのうち、洪水が起きていたことすら忘れて、「この遊水地って要らないんじゃね? 潰そうぜ!」とか言い出す人が出てきたら、その時はどうなるか分からないよな…。

そういう場所が、日本各地にたくさんありそうだなと。

◎ 浜尾遊水地と言えば。 :

数年前、犬の散歩のついでに浜尾遊水地のあたりを回ったことがあるのだけれど。その頃、トラックが何台も入ってきて、何か黒い袋を大量に埋めてたんだよなあ…。

洪水が起きて、遊水池まで水が入ってきたら、あの、埋めていた何かしらも阿武隈川に流れ出して、宮城県まで流れていくのだろうなと…。

アレって一体何を埋めてたんだろう…。なんとなくだけど、たぶんアレかなあ…。いや、分からんけど。

洪水が起きて、遊水池まで水が入ってきたら、あの、埋めていた何かしらも阿武隈川に流れ出して、宮城県まで流れていくのだろうなと…。

アレって一体何を埋めてたんだろう…。なんとなくだけど、たぶんアレかなあ…。いや、分からんけど。

[ ツッコむ ]

以上、31 日分です。