2015/06/01(月) [n年前の日記]

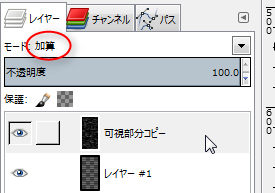

#1 [cg_tools] 夜景のビルのテクスチャの作り方をメモ

なんとなくそれっぽい感じのテクスチャが作れた、ような気がしたので手順をメモ。使用ソフトは GIMP 2.8.10。

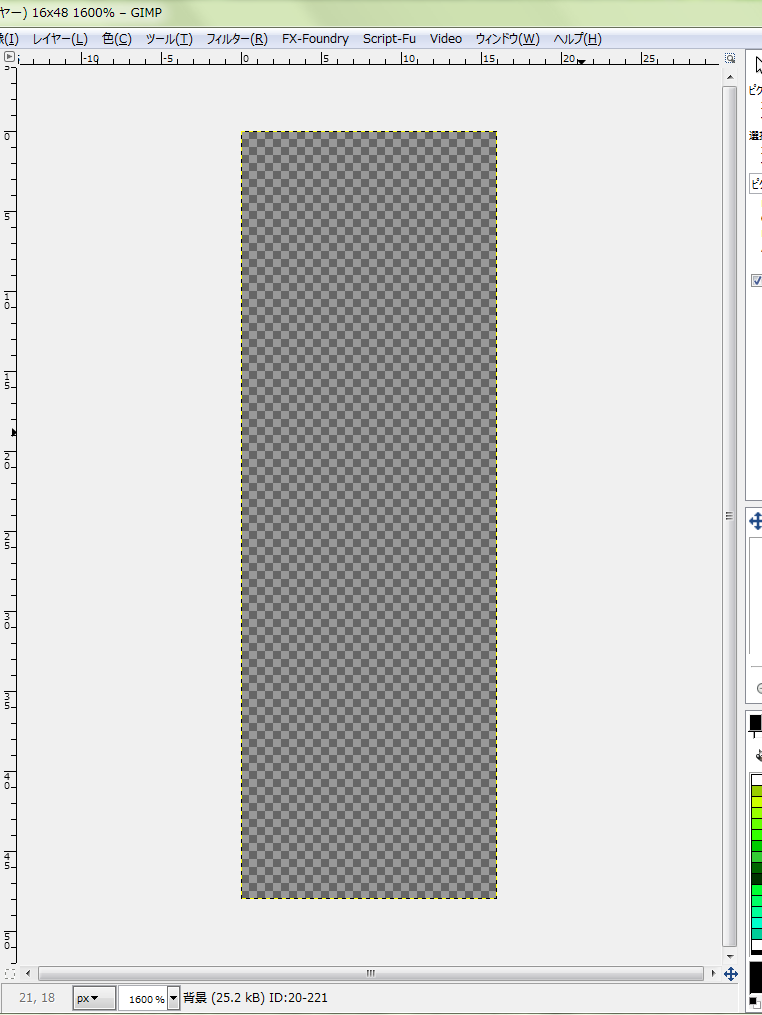

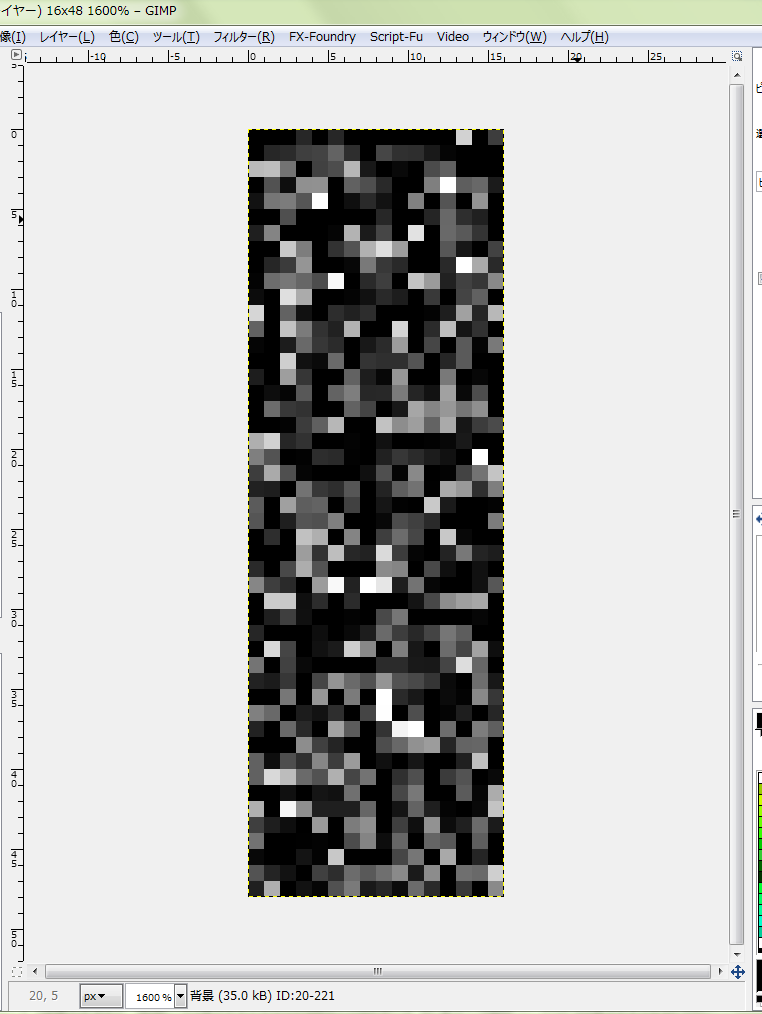

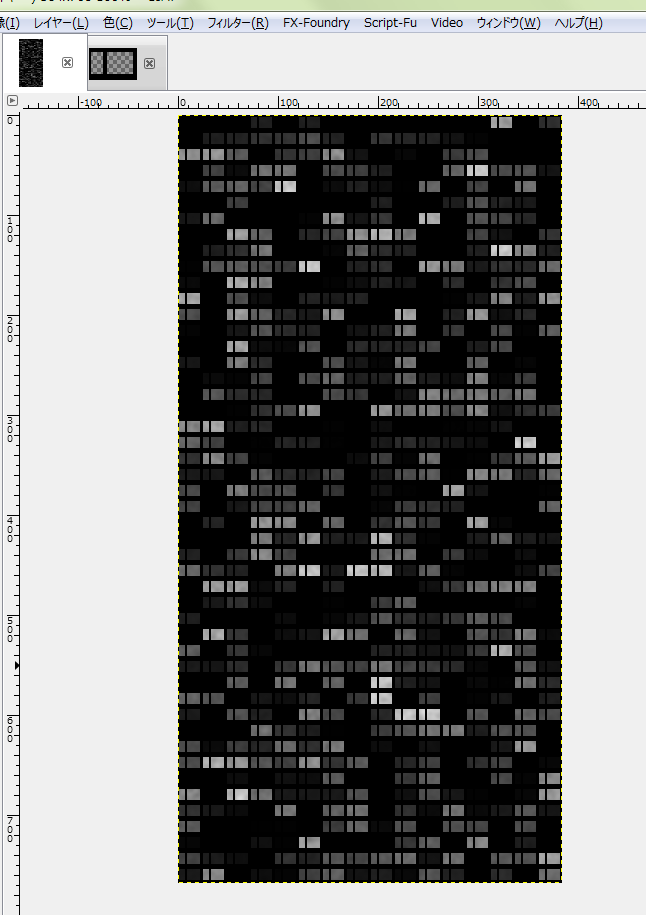

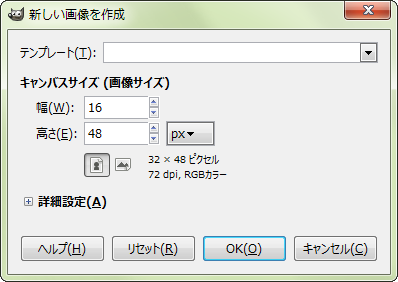

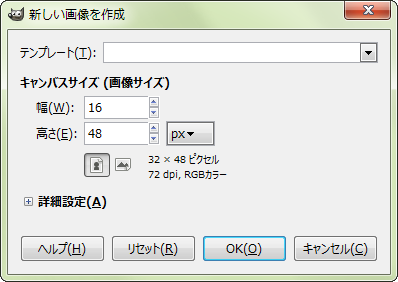

例えば、窓の数が 16x48個並んでるビルのテクスチャを作りたい場合、16x48ドットの画像を新規作成。

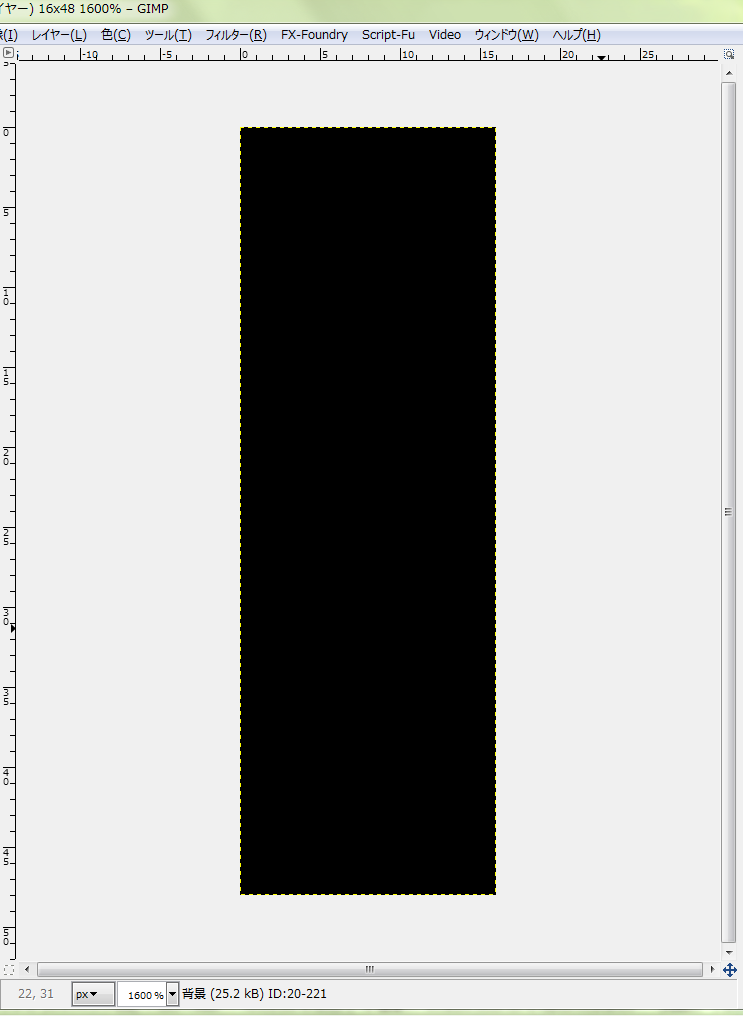

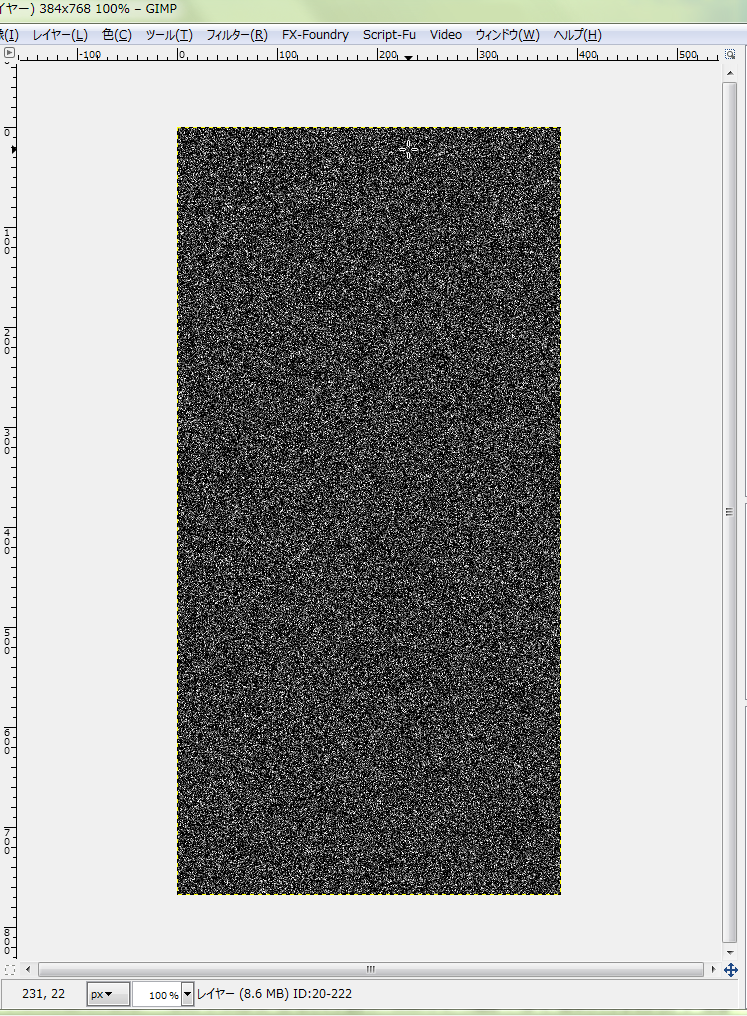

黒で塗る。

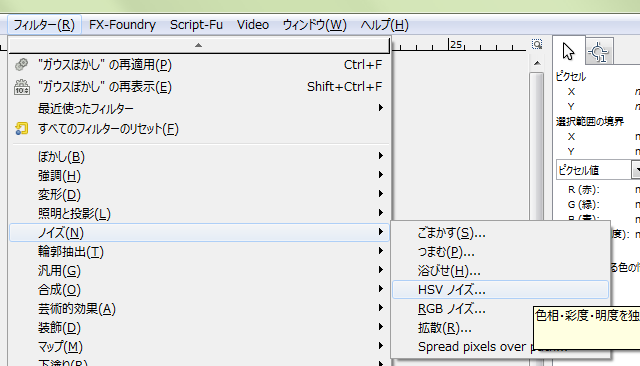

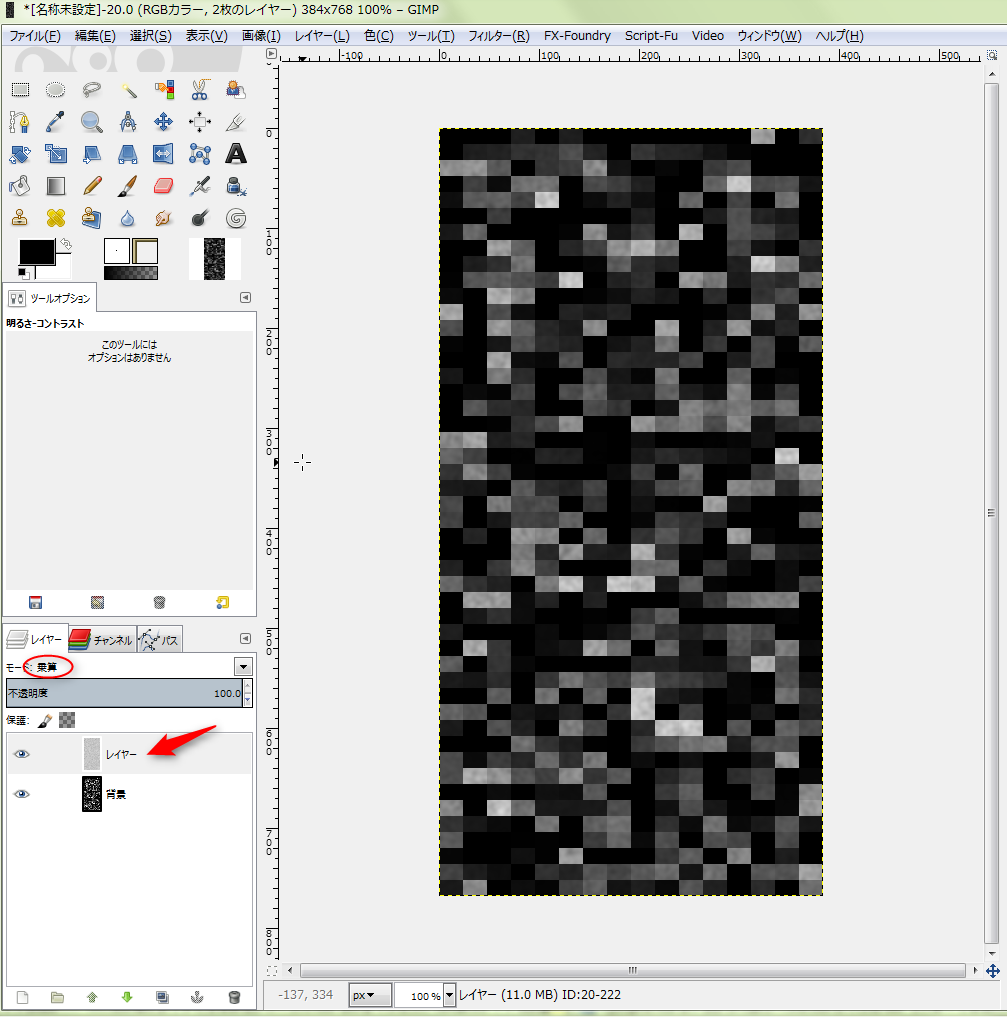

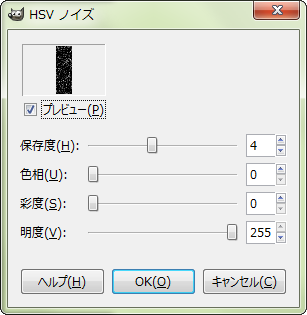

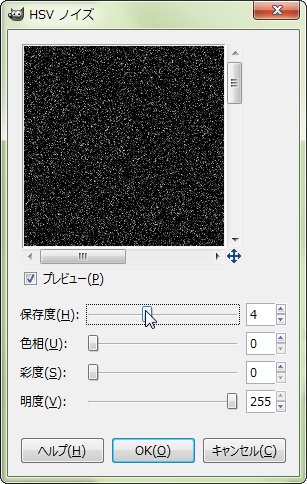

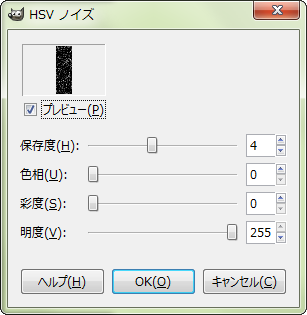

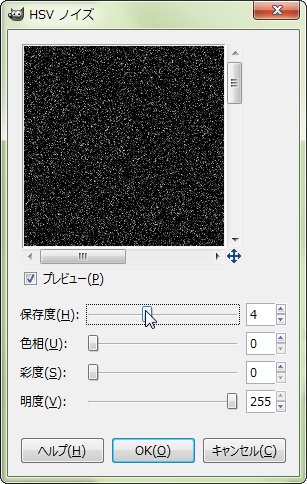

ノイズを使って、窓の点灯・消灯を作る。フィルタ → ノイズ → HSVノイズ。色相と彩度は0にして、他はテキトーな値で実行。

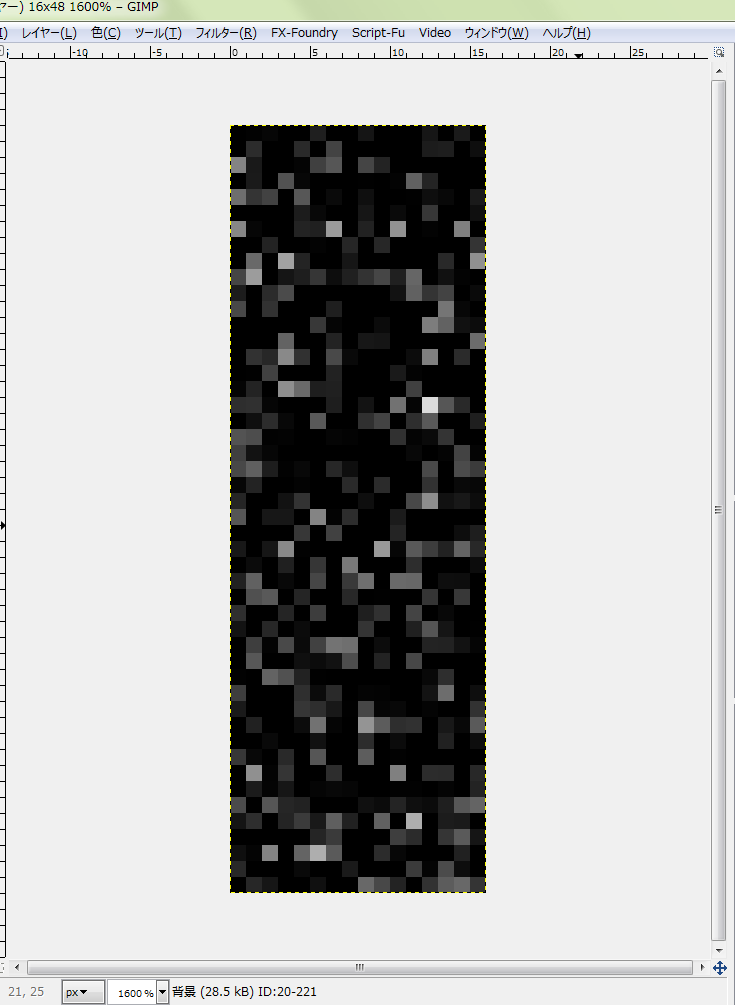

窓が点灯・消灯してるっぽい画像になった。

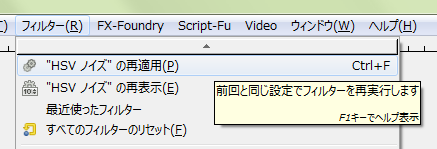

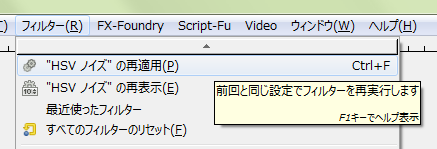

これだけでは今一つメリハリが無いので、もう一度ノイズを載せる。フィルタ → "HSVノイズ" の再適用。GIMPは、フィルタメニューの最初のあたりに、前回実行したフィルタ項目が並んでるので、ソレを何度か実行。今回は2回実行。多少メリハリがついた。

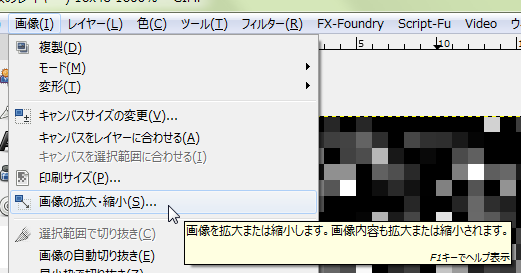

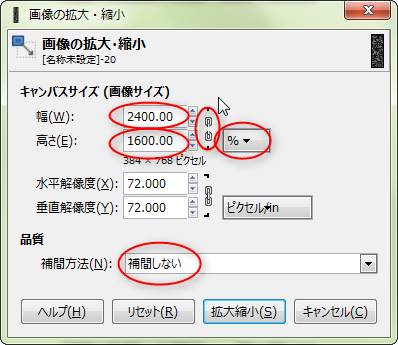

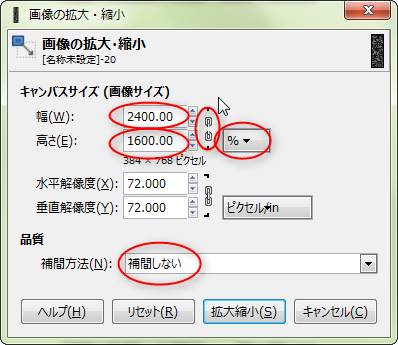

画像を、本来欲しいサイズの画像へと拡大する。画像 → 画像の拡大縮小を選択。例えば、窓のサイズを 24x16ドットにしたいなら、2400% x 1600% を指定する。補間方法は「補間しない」にする。

見た目違いが分からんけど、画像としては大きくなってる。

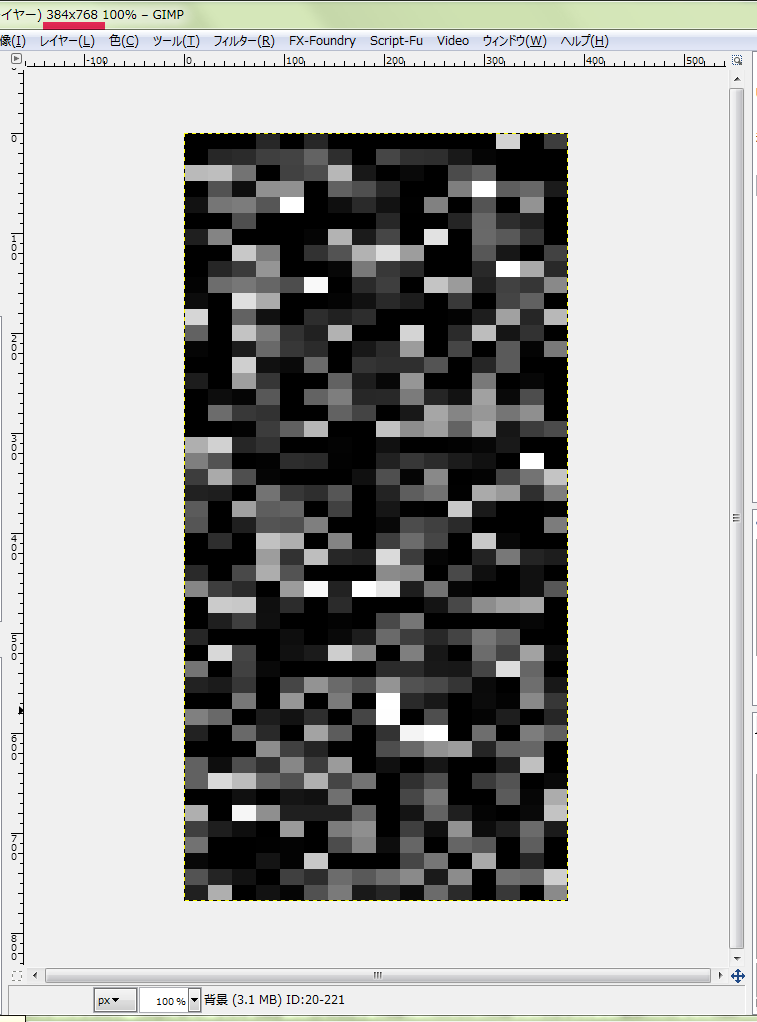

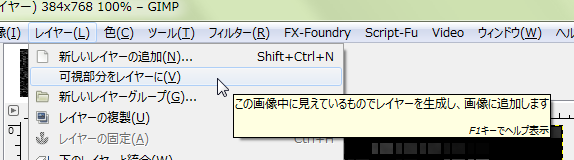

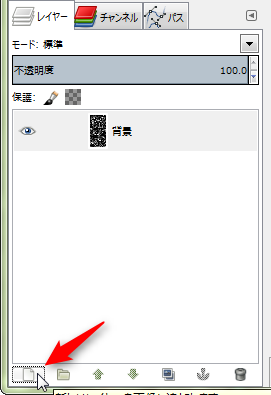

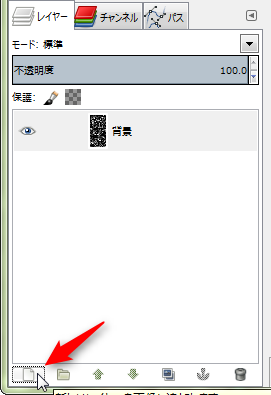

このままでは見た目がデジタル過ぎるので、各窓に対して変化を与えたい。レイヤーを追加。

ノイズを載せる。フィルタ → "HSVノイズ"の再適用。指定値はテキトーに。

何度かフィルタ適用を繰り返して、イイ感じの見た目にする。

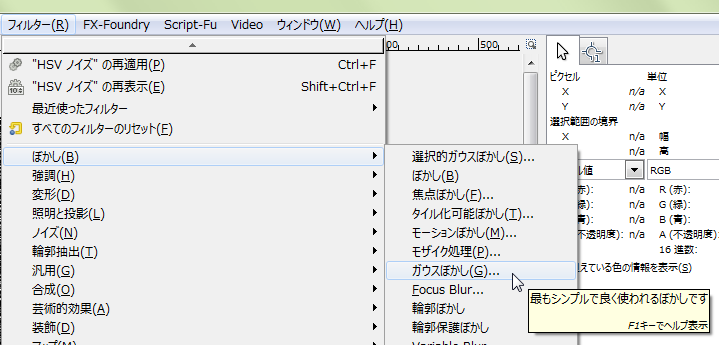

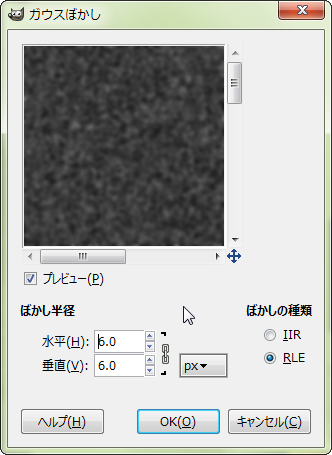

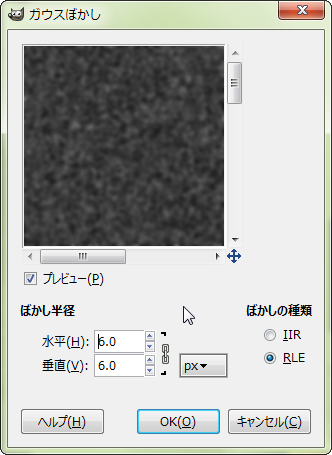

そのままではざらざらし過ぎてるので、ぼかしをかける。フィルタ → ぼかし → ガウスぼかし。

ガウスぼかしの指定値はテキトーに。要は変化が与えられればいいので。

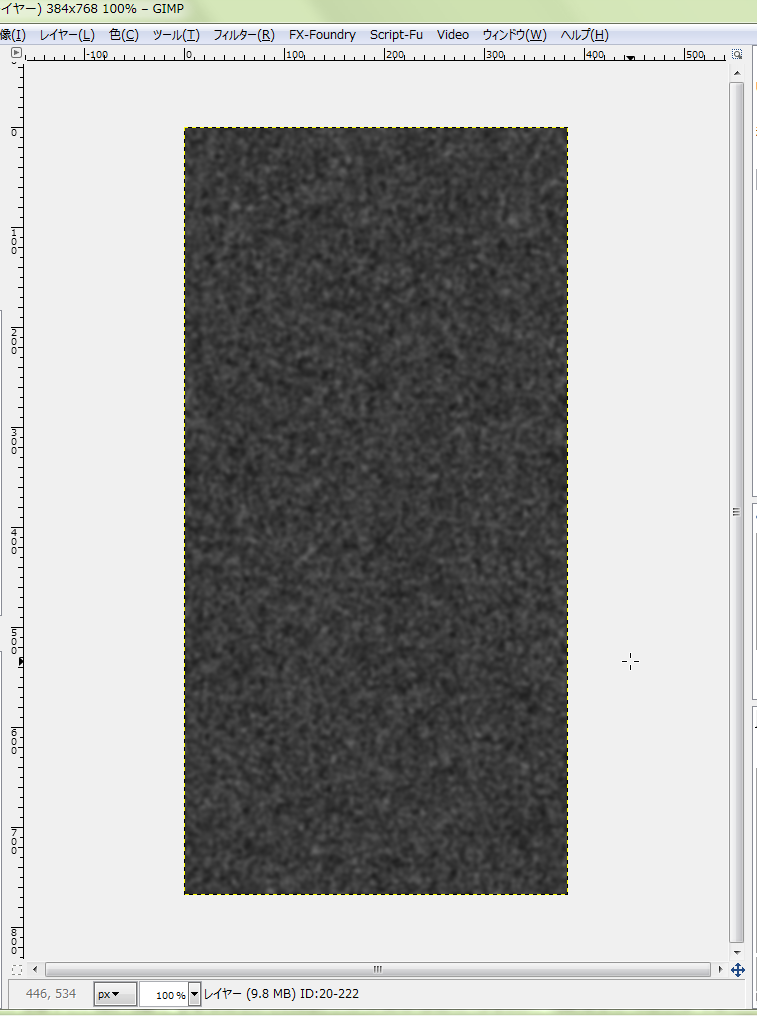

ぼかしがかかった。

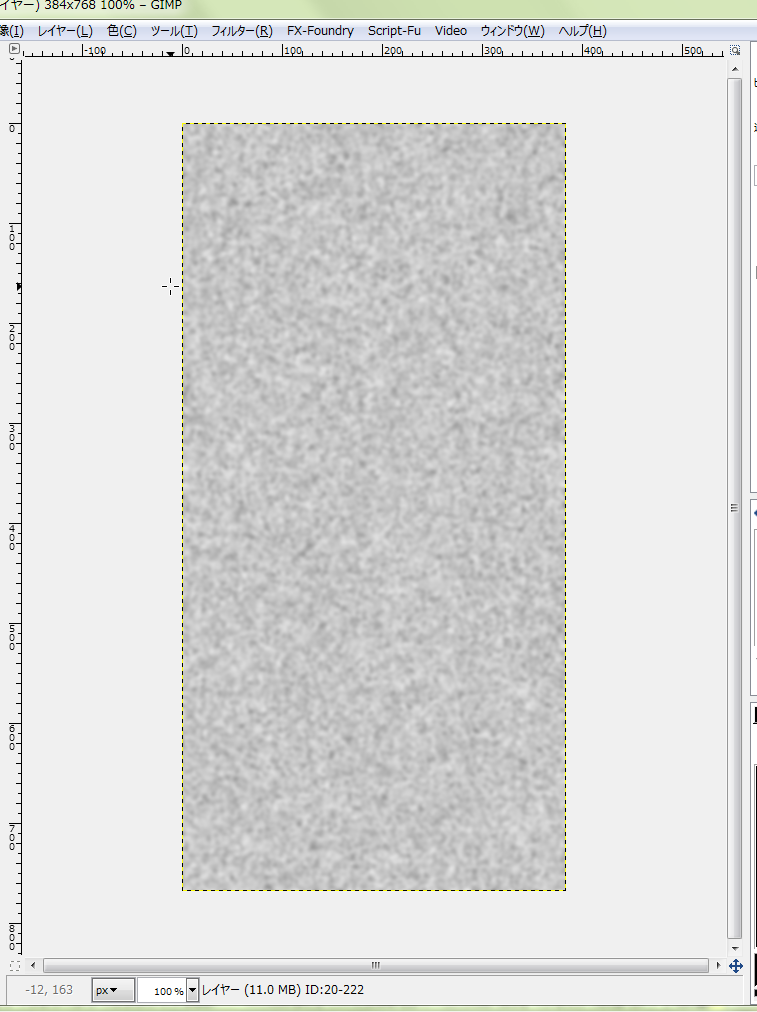

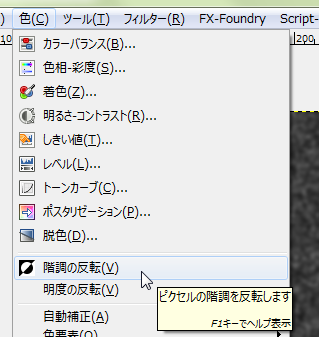

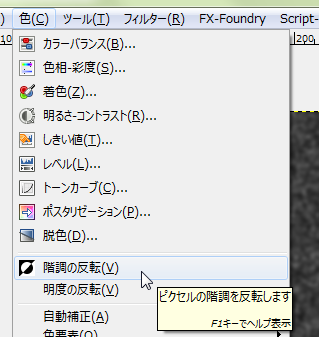

黒い部分を載せることで変化を出したいので、諧調反転。色 → 諧調反転。

レイヤーのモードを「乗算」にする。これで、窓の点灯・消灯のレイヤーに、黒い部分が重なって微妙に変化がつく。

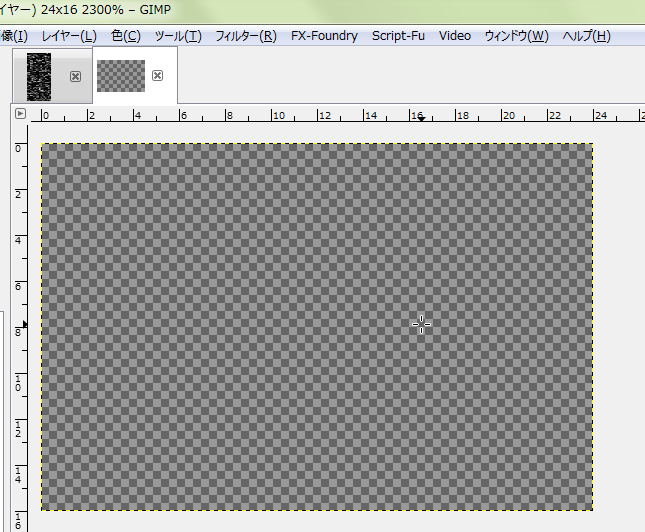

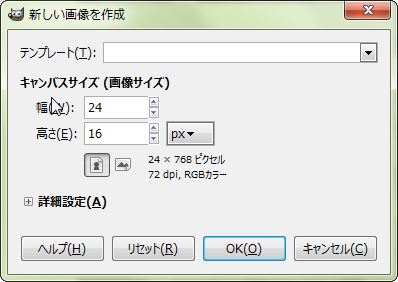

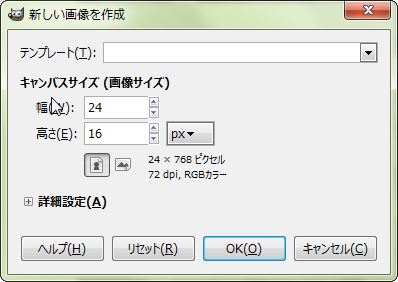

窓枠1つ分を作成する。新規画像作成。24x16ドットで作る。鉛筆ツールで、ドット単位で枠を描く。

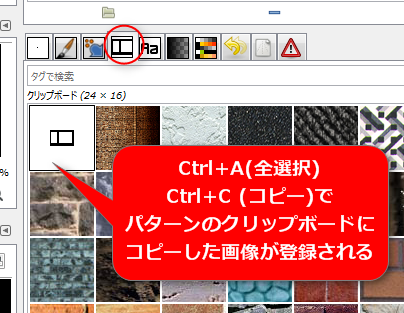

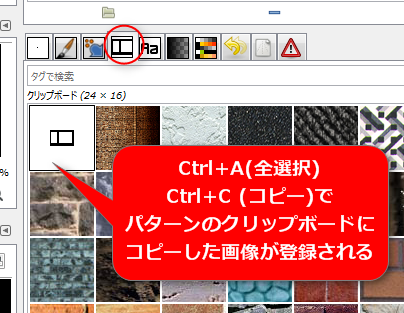

窓枠画像を、パターンの「クリップボード」に登録する。Ctrl+A(全選択)、Ctrl+C(コピー)をすれば画像がクリップボードに入る。と同時に、パターンの「クリップボード」にも登録される。

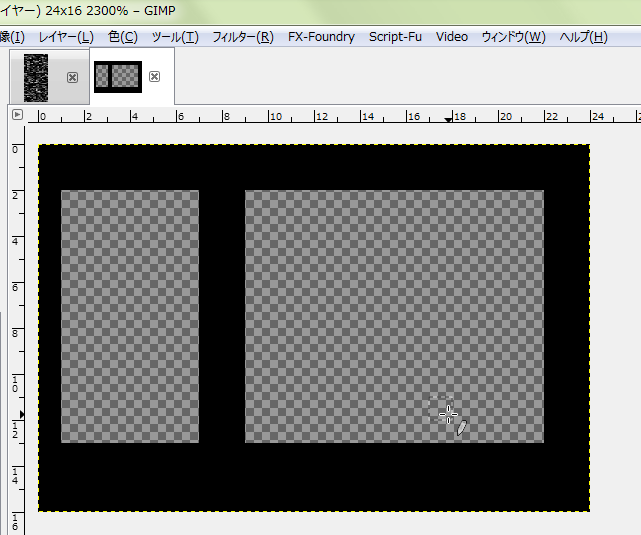

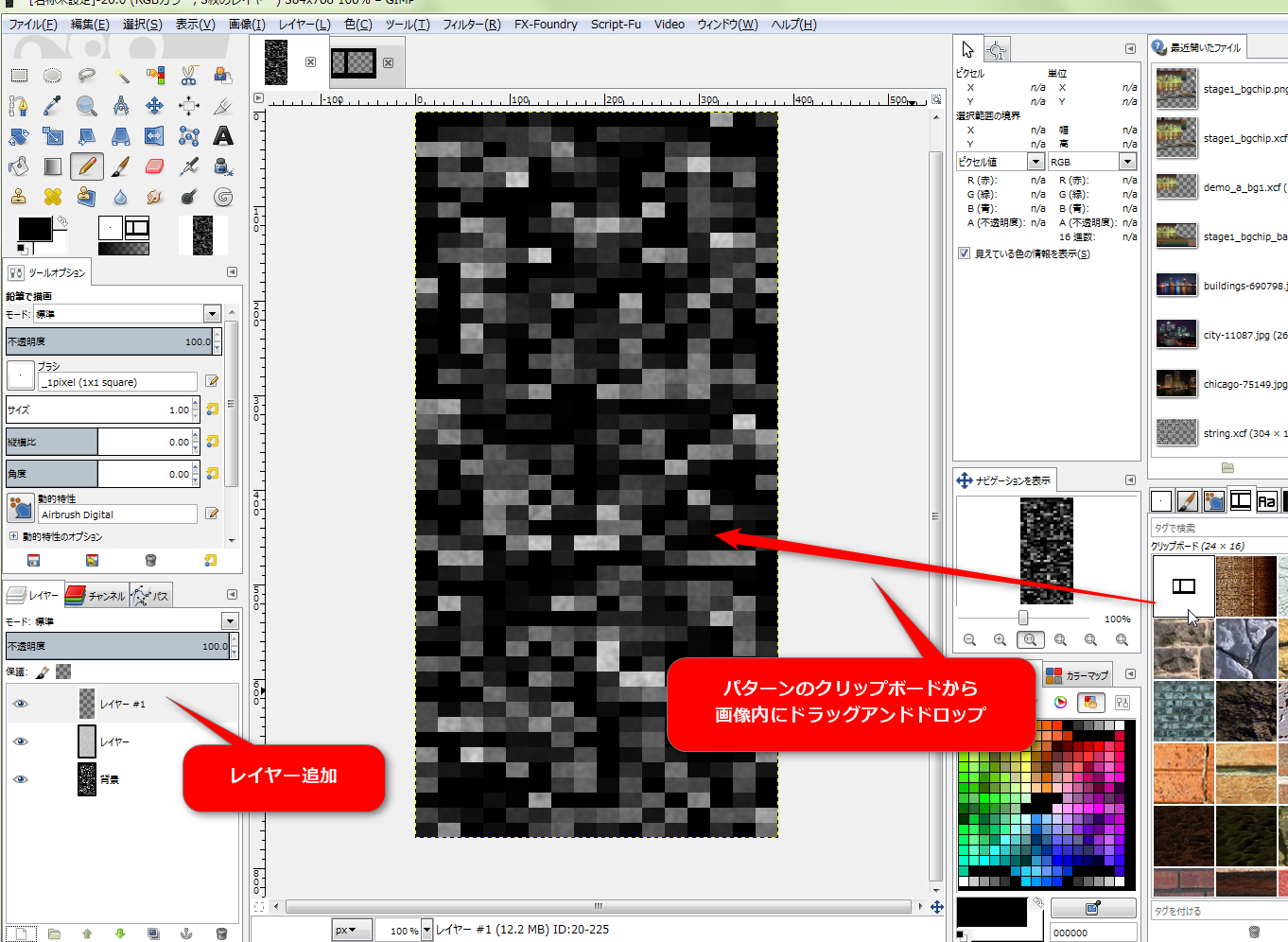

レイヤーを追加して、パターンの「クリップボード」からD&D(ドラッグアンドドロップ)。レイヤーがパターンで塗り潰される。

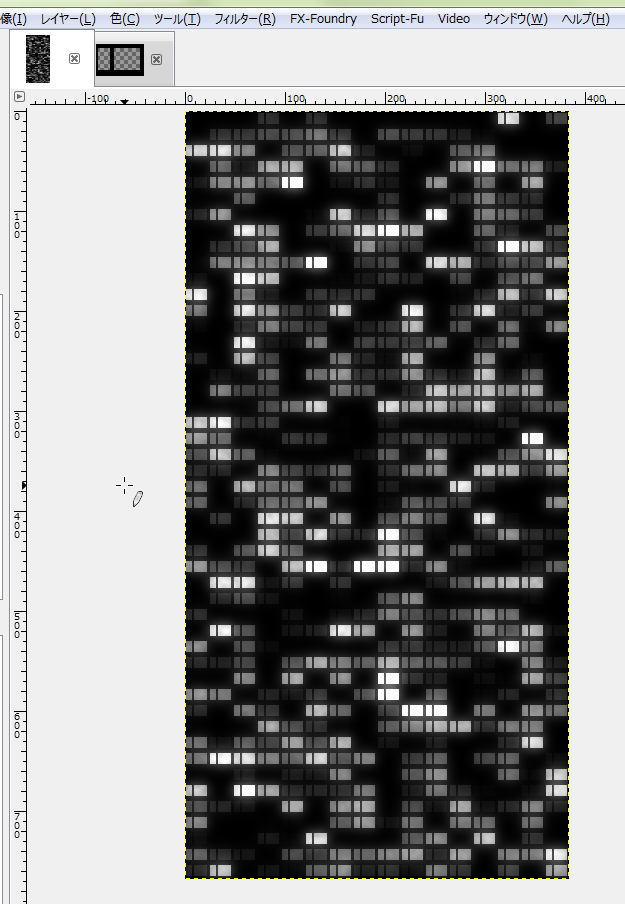

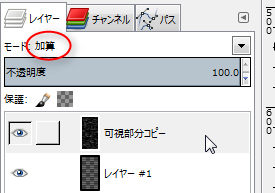

このままでは点灯してる窓が光ってる感じが弱い。白い部分をぼかして上からうっすら載せたい。レイヤー → 可視部分をレイヤーに、を選んで見た目そのままのレイヤーを作る。

ガウスぼかしで、全体的にぼかす。

レイヤーのモードを「加算」にして、ぼんやり光ってる感じを出す。

さらに、色 → 着色を使って、ぼんやり光ってる感を出してるレイヤーに色をつけてもOK。

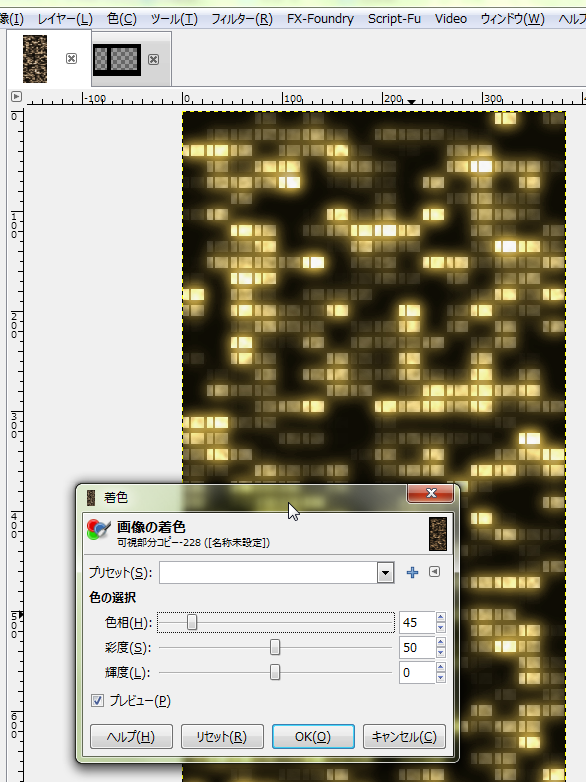

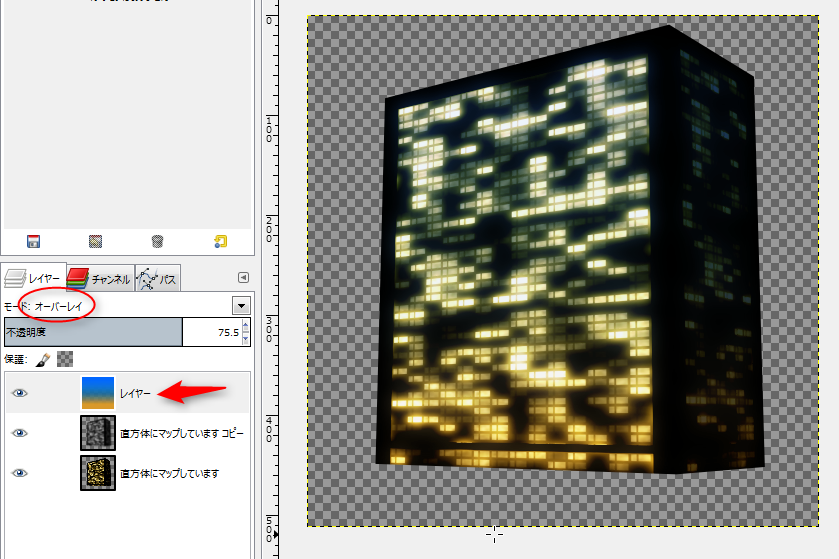

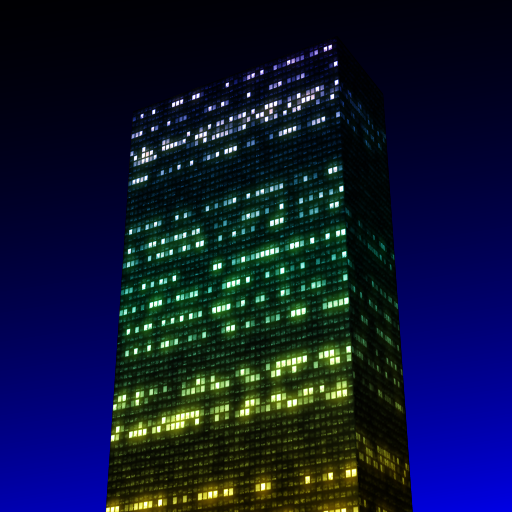

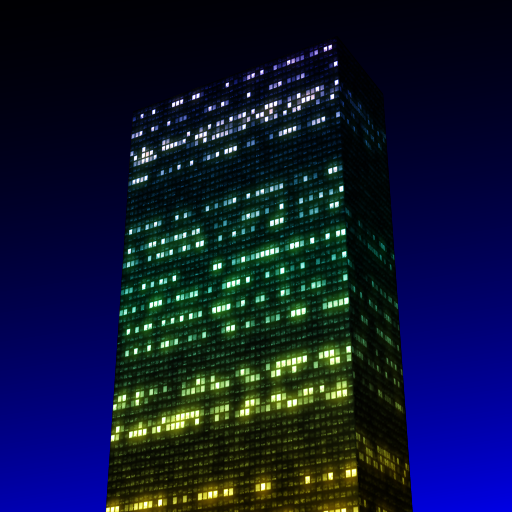

そうしてできた画像を利用すれば、こんな感じのソレを作るための素材として、まあ、使えなくもないかなと。下の例では、フィルタ → マップ → オブジェクトにマップ、を使って直方体に張り付けて、さらにその上に追加したレイヤーをグラデーションで塗ってオーバーレイで重ねて雰囲気を出してみたつもり。

ただ、できれば _Procedural City, Part 2: Building Textures - Twenty Sided のようにしたいわけで…。

例えば、窓の数が 16x48個並んでるビルのテクスチャを作りたい場合、16x48ドットの画像を新規作成。

黒で塗る。

ノイズを使って、窓の点灯・消灯を作る。フィルタ → ノイズ → HSVノイズ。色相と彩度は0にして、他はテキトーな値で実行。

窓が点灯・消灯してるっぽい画像になった。

これだけでは今一つメリハリが無いので、もう一度ノイズを載せる。フィルタ → "HSVノイズ" の再適用。GIMPは、フィルタメニューの最初のあたりに、前回実行したフィルタ項目が並んでるので、ソレを何度か実行。今回は2回実行。多少メリハリがついた。

画像を、本来欲しいサイズの画像へと拡大する。画像 → 画像の拡大縮小を選択。例えば、窓のサイズを 24x16ドットにしたいなら、2400% x 1600% を指定する。補間方法は「補間しない」にする。

見た目違いが分からんけど、画像としては大きくなってる。

このままでは見た目がデジタル過ぎるので、各窓に対して変化を与えたい。レイヤーを追加。

ノイズを載せる。フィルタ → "HSVノイズ"の再適用。指定値はテキトーに。

何度かフィルタ適用を繰り返して、イイ感じの見た目にする。

そのままではざらざらし過ぎてるので、ぼかしをかける。フィルタ → ぼかし → ガウスぼかし。

ガウスぼかしの指定値はテキトーに。要は変化が与えられればいいので。

ぼかしがかかった。

黒い部分を載せることで変化を出したいので、諧調反転。色 → 諧調反転。

レイヤーのモードを「乗算」にする。これで、窓の点灯・消灯のレイヤーに、黒い部分が重なって微妙に変化がつく。

窓枠1つ分を作成する。新規画像作成。24x16ドットで作る。鉛筆ツールで、ドット単位で枠を描く。

窓枠画像を、パターンの「クリップボード」に登録する。Ctrl+A(全選択)、Ctrl+C(コピー)をすれば画像がクリップボードに入る。と同時に、パターンの「クリップボード」にも登録される。

レイヤーを追加して、パターンの「クリップボード」からD&D(ドラッグアンドドロップ)。レイヤーがパターンで塗り潰される。

このままでは点灯してる窓が光ってる感じが弱い。白い部分をぼかして上からうっすら載せたい。レイヤー → 可視部分をレイヤーに、を選んで見た目そのままのレイヤーを作る。

ガウスぼかしで、全体的にぼかす。

レイヤーのモードを「加算」にして、ぼんやり光ってる感じを出す。

さらに、色 → 着色を使って、ぼんやり光ってる感を出してるレイヤーに色をつけてもOK。

そうしてできた画像を利用すれば、こんな感じのソレを作るための素材として、まあ、使えなくもないかなと。下の例では、フィルタ → マップ → オブジェクトにマップ、を使って直方体に張り付けて、さらにその上に追加したレイヤーをグラデーションで塗ってオーバーレイで重ねて雰囲気を出してみたつもり。

ただ、できれば _Procedural City, Part 2: Building Textures - Twenty Sided のようにしたいわけで…。

- 窓の下のほうに家具が置いてあったり人が居たりするから下のほうにはてんでばらばらな影ができるはず。

- 点灯してる部屋は上のほうに照明があるので上のほうが明るくなるはず。

[ ツッコむ ]

#2 [python][cg_tools] 夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するPythonスクリプトを書き始めたり

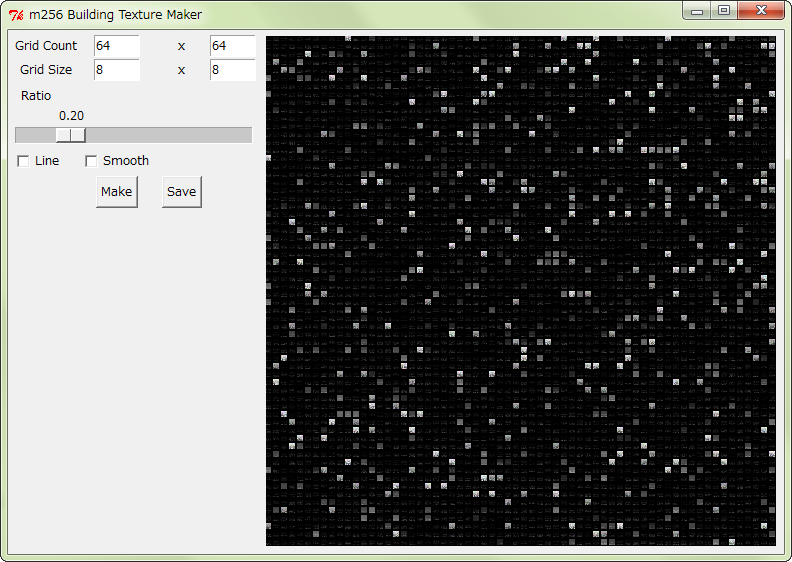

Python 2.7.9 + Tkinter + Pillow 2.8.1 を使って、夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するスクリプトを書き始めたり。環境は Windows7 x64。

Tkinter や Pillow の使い方をすっかり忘れているので、ググってググって写経して、みたいな。ちなみに Tkinter ってのは、Python で GUIっぽい画面を作れるライブラリ、という言い方でいいのだろうか。Tcl/Tk の Tk部分だけを Python から使えるようにしたものを Tkinter と呼んでる…という認識でいいのかな。分からんけど。

PIL・Pillow てのは、Pythonで画像を作ったり加工したりすることができるライブラリ。処理速度は別にして、簡単な実験ぐらいならそこそこ使える。

Tkinter や Pillow の使い方をすっかり忘れているので、ググってググって写経して、みたいな。ちなみに Tkinter ってのは、Python で GUIっぽい画面を作れるライブラリ、という言い方でいいのだろうか。Tcl/Tk の Tk部分だけを Python から使えるようにしたものを Tkinter と呼んでる…という認識でいいのかな。分からんけど。

PIL・Pillow てのは、Pythonで画像を作ったり加工したりすることができるライブラリ。処理速度は別にして、簡単な実験ぐらいならそこそこ使える。

[ ツッコむ ]

2015/06/02(火) [n年前の日記]

#1 [python][cg_tools] 夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するスクリプトを書いた

一応置いときます。

_Python 2.7.9 + Tkinter + Pillow 2.8.1 で夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するスクリプト

スクリーンショット。

_Python 2.7.9 + Tkinter + Pillow 2.8.1 で夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するスクリプト

- 動作確認環境 : Windows7 x64 + Python 2.7.9 + Tkinter + Pillow 2.8.1

- ライセンスは CC0 ってことで。

スクリーンショット。

◎ 課題。 :

_Procedural City, Part 2: Building Textures - Twenty Sided

を参考に書いてみたけど、窓の中がどうも今一つ。件の解説記事のソレはソースが公開されてるらしいので、そのソースを参考にすればやり方が分かりそうな気もするけど…。

とりあえず、自分が書いたスクリプト中の、以下のメソッド内を改良すれば、もっとそれらしくなりそうな気がするです。とメモ。

このままじゃ使いづらいので、GIMP の Python-fu で書き直してみようか、などと考えてるところ。

とりあえず、自分が書いたスクリプト中の、以下のメソッド内を改良すれば、もっとそれらしくなりそうな気がするです。とメモ。

- get_light_seq() が、窓の点灯・消灯を示す配列を返す。

- get_one_block() が、窓1枚分の画像を作成して返す。

このままじゃ使いづらいので、GIMP の Python-fu で書き直してみようか、などと考えてるところ。

[ ツッコむ ]

2015/06/03(水) [n年前の日記]

#1 [gimp][cg_tools] GIMPのPython-fuについてメモ

動作確認をする際にやったことについてメモ。英語が分かる人は

_GIMP Python Documentation

を眺めたほうが早いですが。

まずは、Pythonコンソールを表示。フィルター → Python-Fu → コンソール。コレを使って動作確認していく。

まずは、Pythonコンソールを表示。フィルター → Python-Fu → コンソール。コレを使って動作確認していく。

>>> # Python-fuを使う時の最初のおまじない >>> from gimpfu import * >>> # 新規画像作成。横幅、縦幅、画像種類(RGB, GRAY, INDEXED)を指定。 >>> image = gimp.Image(640, 480, RGB) >>> # 作成した画像をGIMPウインドウ内に表示。 >>> gimp.Display(image) <display> >>> # そのままではレイヤーすら無い。レイヤーを新規作成。 >>> layer = gimp.Layer(image, "レイヤー名", 640, 480, RGBA_IMAGE, 100, NORMAL_MODE) >>> # 新規作成したレイヤーを画像に追加。レイヤー、レイヤー挿入位置を指定。 >>> image.add_layer(layer, 0) >>> # 前景色を指定。R,G,B を 0-255 の値で指定する。 >>> gimp.set_foreground(255, 64, 128) >>> # レイヤーを前景色で塗り潰す >>> layer.fill(FOREGROUND_FILL) >>> # 描画更新 >>> gimp.displays_flush() >>> # 現在アクティブなレイヤーを取得 >>> layer = image.active_layer >>> layer <gimp.Layer 'レイヤー名'> >>> # レイヤーの横幅を得る >>> layer.width 640 >>> # レイヤーの縦幅を得る >>> layer.height 480 >>> # 画像一覧を得る >>> gimp.image_list() [<gimp.Image '名称未設定'>] >>> # 画像一覧中から画像を一つ得る >>> image = gimp.image_list()[0] >>> image <gimp.Image '名称未設定'> >>> # レイヤー一覧を得る >>> image.layers [<gimp.Layer 'レイヤー名'>] >>> # レイヤー一覧から画像を一つ得る >>> layer = image.layers[0] >>> layer <gimp.Layer 'レイヤー名'> >>> # ピクセルの情報を得る。x, y, width, height, [dirty, [shadow]] を指定。 >>> src = layer.get_pixel_rgn(0, 0, 16, 16) >>> src <gimp.PixelRgn for drawable 'レイヤー名'> >>> src[0, 0] '\xff@\x80\xff' >>> src[15, 15] '\xff@\x80\xff' >>> # レイヤーはRGBAなので、1ドットにつき4バイトのはず >>> len(src[0, 0]) 4 >>> # gimp.xxxx と書ける名前の一覧を表示して確認 >>> dir(gimp) ['Channel', 'Display', 'Drawable', 'GroupLayer', 'Image', 'Item', 'Layer', (以下省略) ]

◎ 新規レイヤー作成時のアレコレをメモ。 :

新規レイヤー作成 gimp.Layer() に渡す値は以下の通り。

描画モードには、以下を指定できる。

- イメージ

- レイヤー名

- レイヤー横幅

- レイヤー縦幅

- レイヤー種類 (RGB_IMAGE, RGBA_IMAGE, GRAY_IMAGE, GRAYA_IMAGE, INDEXED-IMAGE, INDEXEDA-IMAGE)

- 透明度 (0-100)

- 描画モード (NORMAL-MODE, SCREEN-MODE等)

描画モードには、以下を指定できる。

- NORMAL-MODE (0) : 標準

- DISSOLVE-MODE (1)

- BEHIND-MODE (2)

- MULTIPLY-MODE (3) : 乗算

- SCREEN-MODE (4) : スクリーン

- OVERLAY-MODE (5)

- DIFFERENCE-MODE (6)

- ADDITION-MODE (7)

- SUBTRACT-MODE (8)

- DARKEN-ONLY-MODE (9)

- LIGHTEN-ONLY-MODE (10)

- HUE-MODE (11)

- SATURATION-MODE (12)

- COLOR-MODE (13)

- VALUE-MODE (14)

- DIVIDE-MODE (15)

- DODGE-MODE (16)

- BURN-MODE (17)

- HARDLIGHT-MODE (18) : ハードライト

- SOFTLIGHT-MODE (19) : ソフトライト

- GRAIN-EXTRACT-MODE (20)

- GRAIN-MERGE-MODE (21)

- COLOR-ERASE-MODE (22)

- ERASE-MODE (23)

- REPLACE-MODE (24)

- ANTI-ERASE-MODE (25)

◎ 1ドットずつ何かの処理をする時。 :

そのまま1ドットずつ処理をすると遅くて大変なのだけど、get_pixel_rgn() と array を使えば高速化できる可能性があるらしい。以下の記事を参考に。

_Fast Pixel Ops in GIMP-Python (Shallow Thoughts)

_GIMP Scripting: Pixel regions

_Writing GIMP Scripts and Plug-Ins

_GIMP Scripting

_Fast Pixel Ops in GIMP-Python (Shallow Thoughts)

_GIMP Scripting: Pixel regions

_Writing GIMP Scripts and Plug-Ins

_GIMP Scripting

◎ メニュー登録の仕方。 :

以下のスライドが参考になる。 (※ スライドを開いたら、カーソルキーの左右でページが切り替えられる。)

_GIMP Scripting: Minimal python script

_GIMP Scripting: Where in the menus?

_GIMP Scripting: Obsolete menu registration

メニュー指定が上のほうに書かれてるのは古い書き方らしい。下のほうに書いてある形が正解。

_GIMP Scripting: Minimal python script

_GIMP Scripting: Where in the menus?

_GIMP Scripting: Obsolete menu registration

メニュー指定が上のほうに書かれてるのは古い書き方らしい。下のほうに書いてある形が正解。

[ ツッコむ ]

2015/06/04(木) [n年前の日記]

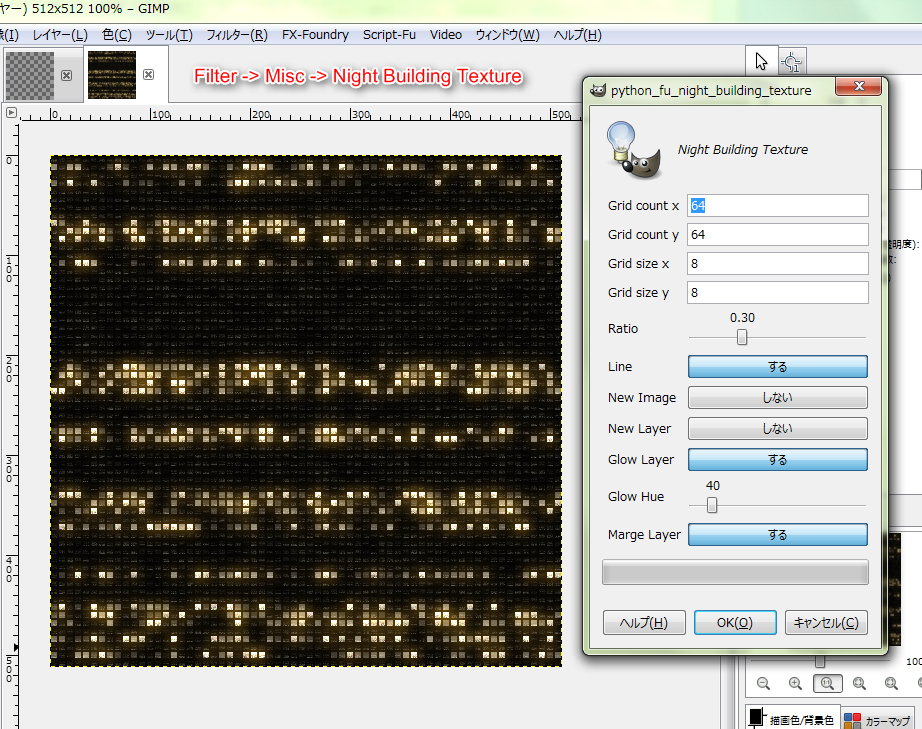

#1 [gimp][cg_tools][python] 夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するPython-fuスクリプトを書いた

GIMPで使えます。一応置いときます。お好きにどうぞ。

_Night Building Texture : GIMPで夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するPython-fuスクリプト。

使用例。

生成した画像を、フィルター → マップ → オブジェクトにマップ、で直方体に割り当てて、グラデーションを塗ったレイヤーをオーバーレイしただけですが。

こんな生成結果じゃ不満だ、という人は、以下を参考に改造すればよろしいかと。

また、生成画像の上にもっと違う形の枠(ビルの壁?)を載せたいなら、

_Night Building Texture : GIMPで夜景のビルのテクスチャっぽい画像を生成するPython-fuスクリプト。

- 動作確認環境は、Windows7 x64 + GIMP 2.8.10 Portable。

- ライセンスは、CC0ってことで。

- 大きい画像を作ろうとすると、分単位で待たされるので注意。

使用例。

こんな生成結果じゃ不満だ、という人は、以下を参考に改造すればよろしいかと。

- スクリプト中の _get_lights() 内を書き換えれば、窓の点灯・非点灯の並びが変えられるはず。

- スクリプト中の _get_one_block() 内を書き換えれば、窓1つ分の中のドットパターンを変えられるはず。

また、生成画像の上にもっと違う形の枠(ビルの壁?)を載せたいなら、

- 8x8ドットや16x16ドットで画像を新規作成して鉛筆ツールでドットを打って、

- フィルター → マップ → 並べる、で好きな数だけ並べて、

- 全選択してコピーして、生成画像に新規レイヤーを追加して貼り付け

◎ 実際のビルの夜景について。 :

現時点で思ってること・気づいた点をメモ。

実際のビルはえてして、

実のところ、この生成画像だけでは今一つ使えないかもなと思っていたり。リアルには程遠いというか。例えば、 _Pixabay で「night city」等で検索して出てきた画像を眺めてみれば分かるけど、一つとして同じ形のビルは無いわけで。もちろんそれは当たり前の話で、各ビルは、建築デザイナーさんがそれぞれ独特のデザインを追求しながらデザイン・設計してるわけだから、同じ形になるはずがない。なので、この生成画像を貼った箱を安直にずらずら並べればそれだけでリアルな夜景になるかと言えばたぶん全然ならないのではないか、と思っていたり。せめて、シルエットだけでも違う見た目にしないと。

それでもまあ、パッと見で「ん? 夜の街かな?」ぐらいは思ってもらえるかも、てな期待も。例えば、 _アニメ背景実演【夜景ビル群】 という動画を眺めると、途切れ途切れの光ってる線を描いていくだけでも結構それらしく見えちゃうのだなと感心したりもするわけで。遠景ならイケるかも、みたいな。

まあ、CC0の夜景写真からビルを切り抜いて加工して、とかやったほうが楽かもしれませんな…。

実際のビルはえてして、

- 屋上付近の壁は窓がついてない。

- 壁の両脇も窓がついてないことが多い。

- 1〜2階のあたりは、上の階とは違うデザインになってる。

実のところ、この生成画像だけでは今一つ使えないかもなと思っていたり。リアルには程遠いというか。例えば、 _Pixabay で「night city」等で検索して出てきた画像を眺めてみれば分かるけど、一つとして同じ形のビルは無いわけで。もちろんそれは当たり前の話で、各ビルは、建築デザイナーさんがそれぞれ独特のデザインを追求しながらデザイン・設計してるわけだから、同じ形になるはずがない。なので、この生成画像を貼った箱を安直にずらずら並べればそれだけでリアルな夜景になるかと言えばたぶん全然ならないのではないか、と思っていたり。せめて、シルエットだけでも違う見た目にしないと。

それでもまあ、パッと見で「ん? 夜の街かな?」ぐらいは思ってもらえるかも、てな期待も。例えば、 _アニメ背景実演【夜景ビル群】 という動画を眺めると、途切れ途切れの光ってる線を描いていくだけでも結構それらしく見えちゃうのだなと感心したりもするわけで。遠景ならイケるかも、みたいな。

まあ、CC0の夜景写真からビルを切り抜いて加工して、とかやったほうが楽かもしれませんな…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] 「ディスプレイドライバーの応答停止と回復」でハマってたり

しばらく前にビデオカードを 9800GTGE から GTX 750 Ti (

_ASUS GTX750TI-PH-2GD5

) に変更したのだけど。変更後、Windows7 x64 のスリープからの復帰時に、

「ディスプレイドライバーの応答停止と回復」

「ディスプレイドライバー NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 353.06 が応答を停止しましたが、正常に回復しました。」

というメッセージが表示されるようになってしまって困っていたり。

たまたまどこかで、最近の GeForce Driver を入れるとそういうメッセージが表示されるようになるので少し前のドライバに戻したほうがいい、てな話を見かけたので試してみようかなと。

ASUS のサイトで公開されてるドライバは、現時点では以下の通り。

_Display Driver Uninstaller (DDU) なるツールを使うと、ビデオドライバ関係の古いファイルその他を含めて削除してくれるらしいので使ってみたり。DLして解凍して任意のフォルダに移動して実行。「セーフモードで起動し直すかい?」と言ってきたのでその通りに。OS再起動後、自動でセーフモードで立ち上がって、ウインドウが表示された。右下のほうで日本語表示を選択。

DDUが、GTX 750 Ti 用のファイルはもちろん、9800GTGE用の関連ファイルも残っているで、とリストアップしてくれた。削除&再起動ボタンをクリック。色々消してくれた模様。OS再起動。標準VGAドライバで起動した。

ASUSサイトからDLした 340.52 をインストール。OS再起動。

スリープさせてから復帰をさせてみた。…おお、件のエラーメッセージが出ない。

そこで調子に乗って、最新版ドライバ 353.06 をインストールしてみた。スリープ復帰時、件のエラーメッセージが出るようになった。やっぱり最近のドライバは症状が出るらしい。

と思ったら、復帰時にメッセージが出ないで、正常に復帰する時もあるようで。以前は必ずメッセージが出ていたので多少改善したのかもしれないけど、必ず正常に復帰するわけでもないし…。よくわからん…。

「ディスプレイドライバーの応答停止と回復」

「ディスプレイドライバー NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 353.06 が応答を停止しましたが、正常に回復しました。」

というメッセージが表示されるようになってしまって困っていたり。

たまたまどこかで、最近の GeForce Driver を入れるとそういうメッセージが表示されるようになるので少し前のドライバに戻したほうがいい、てな話を見かけたので試してみようかなと。

ASUS のサイトで公開されてるドライバは、現時点では以下の通り。

- 340.52 (2014/12/09)

- 334.94 (2014/03/25)

- 334.89 (2014/02/24)

_Display Driver Uninstaller (DDU) なるツールを使うと、ビデオドライバ関係の古いファイルその他を含めて削除してくれるらしいので使ってみたり。DLして解凍して任意のフォルダに移動して実行。「セーフモードで起動し直すかい?」と言ってきたのでその通りに。OS再起動後、自動でセーフモードで立ち上がって、ウインドウが表示された。右下のほうで日本語表示を選択。

DDUが、GTX 750 Ti 用のファイルはもちろん、9800GTGE用の関連ファイルも残っているで、とリストアップしてくれた。削除&再起動ボタンをクリック。色々消してくれた模様。OS再起動。標準VGAドライバで起動した。

ASUSサイトからDLした 340.52 をインストール。OS再起動。

スリープさせてから復帰をさせてみた。…おお、件のエラーメッセージが出ない。

そこで調子に乗って、最新版ドライバ 353.06 をインストールしてみた。スリープ復帰時、件のエラーメッセージが出るようになった。やっぱり最近のドライバは症状が出るらしい。

と思ったら、復帰時にメッセージが出ないで、正常に復帰する時もあるようで。以前は必ずメッセージが出ていたので多少改善したのかもしれないけど、必ず正常に復帰するわけでもないし…。よくわからん…。

[ ツッコむ ]

2015/06/05(金) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] ビルの自動生成が気になる

Google画像検索で、

_「procedural building」でググって

みたら、面白そうな画像が山ほど出てきた。

こんだけ自動生成できるなら、わざわざ描かなくてもいいんじゃないかと思えてきたり。遠景はもちろん、近景も結構イケるのでは…。

それはともかく、どうやったらこういう自動生成ができるのか気になったり。

こんだけ自動生成できるなら、わざわざ描かなくてもいいんじゃないかと思えてきたり。遠景はもちろん、近景も結構イケるのでは…。

それはともかく、どうやったらこういう自動生成ができるのか気になったり。

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] 「生ハム」が気になる

豚肉の生食禁止のニュース記事を眺めてたら、「生ハムはどうすんだよ」とプリプリ怒ってるらしきコメントを見かけたわけですよ。

生ハムって、「生」って言ってるけど生肉じゃなかったような…。

気になったのでググる。

_ハム - Wikipedia

_しろたん調査部: 生ハムは「生」だけど豚肉を生食してよいのか

とりあえず、何かしらの加工はしてあるらしい。ただ、あからさまな加熱はしてないっぽいな…。

_生ハムを避けることが妊婦のトキソプラズマ症予防となるのか? | 魚野剣太郎中小企業診断士事務所

_妊娠時 寄生虫 "トキソプラズマ"の危険 | 健康・医療 | NHK生活情報ブログ:NHK

生ハムも、状況によってはヤバいのだな…。自家製生ハムとかはヤバそう。…あくまで、状況によっては、という話だけど。

それにしても、その手の食品の「生」の定義がどうもよく分からんなと。「生」ってつけると色々と誤解を招きそうだからやめたほうがいいんじゃないかとすら。

生ハムって、「生」って言ってるけど生肉じゃなかったような…。

気になったのでググる。

_ハム - Wikipedia

生ハムは、燻製はするが加熱しないもの(ラックスハム)、塩漬け・乾燥のみで燻製しないもの(プロシュットやハモン・セラーノなど)に分かれる。

_しろたん調査部: 生ハムは「生」だけど豚肉を生食してよいのか

ところが、生ハムの場合は、燻蒸せず、そのまま冷暗所で乾燥させながら熟成させるだけなんだよね。

生ハムの場合は普通のハムよりかなりきつめに塩をしているので、その保存効果は高まるんだけど、さらに乾燥させることで水分を飛ばすので、その保存効果が高まるのだ。

細菌(バクテリア)なんかは高い塩分濃度と乾燥で増殖が抑えられるので十分に効果があるんだよね。 ウイルスの場合は、自分で増えるものではなく、感染した宿主のメカニズムを使って増えるので増殖を抑えるとかそういうことでは防げないのだ。

とりあえず、何かしらの加工はしてあるらしい。ただ、あからさまな加熱はしてないっぽいな…。

_生ハムを避けることが妊婦のトキソプラズマ症予防となるのか? | 魚野剣太郎中小企業診断士事務所

ただ,アメリカでは自家製の生ハムなどが感染源だった例があるという研究報告はみつけました。

_妊娠時 寄生虫 "トキソプラズマ"の危険 | 健康・医療 | NHK生活情報ブログ:NHK

それは、レアステーキや生ハムなどの加熱が不十分な肉、ガーデニングなどの土いじりです。寄生虫「トキソプラズマ」が原因です。

生ハムも、状況によってはヤバいのだな…。自家製生ハムとかはヤバそう。…あくまで、状況によっては、という話だけど。

それにしても、その手の食品の「生」の定義がどうもよく分からんなと。「生」ってつけると色々と誤解を招きそうだからやめたほうがいいんじゃないかとすら。

◎ 宗教で規制するか法律で規制するか。 :

某宗教の「豚肉を食べてはいけない」という教義は、ちゃんと加熱してない豚肉を食べた人が大変なことになる事例が後を絶たないので、「面倒だから豚肉は全部食べちゃダメ」的に作られたのかなと自分は勝手に思ってるのですけど。

現代日本は、そこを厚生労働省のお達しで実現しようということなんだろうなと。

そもそも、豚肉がどういう肉で、どう調理すれば安全に食べられるかを庶民が常識として持っていて、問題の出ない食べ方を守れていたら、その手の宗教も、その手のお達しも、出てこないはずだよなと。でも、実際は、とんでもない調理や食べ方をする連中が後を絶たないのでこうなってる。

現代の日本人は、某宗教が生まれた頃のオツム具合と似たようなレベルなんだろうなと思ったり思わなかったり。でもまあ、「豚肉は全部ダメ」と言われるより、多少は前進してるのだろうか…。

現代日本は、そこを厚生労働省のお達しで実現しようということなんだろうなと。

そもそも、豚肉がどういう肉で、どう調理すれば安全に食べられるかを庶民が常識として持っていて、問題の出ない食べ方を守れていたら、その手の宗教も、その手のお達しも、出てこないはずだよなと。でも、実際は、とんでもない調理や食べ方をする連中が後を絶たないのでこうなってる。

現代の日本人は、某宗教が生まれた頃のオツム具合と似たようなレベルなんだろうなと思ったり思わなかったり。でもまあ、「豚肉は全部ダメ」と言われるより、多少は前進してるのだろうか…。

[ ツッコむ ]

2015/06/06(土) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] Tiled Map Editor のjsonエクスポート時の動作がなんだかちょっと怪しい

Tiled Map Editor 0.12.3 をインストールして使っているけど、.tmx 保存時はともかく、.json をエクスポートすると、使ってる画像ファイル ―― tilesets の image がフルパスで記録されてしまって。そこは相対パスで記録してもらわないと困るんだけど…。

オプション項目に絶対パス・相対パスの切り替えがあるのかと思って探したけれど、そのあたり見当たらず。まあ、.tmx が相対パスで記録してるわけだから、そういったオプションが無さそうな気もするけど。

仕方ないので、.json を読み込む Rubyソース側で、ディレクトリパスを無視・画像ファイル名だけ取り出して処理するように修正。Ruby の場合、File.basename() を使えばファイル名だけ取得できる。

あるいはエディタで、.jsonをエクスポートするたびに .json 内を修正してもいいのだろうけど。

以前は相対パスで記録してあった記憶があるのだけど、エンバグなのか、仕様変更なのか…。

オプション項目に絶対パス・相対パスの切り替えがあるのかと思って探したけれど、そのあたり見当たらず。まあ、.tmx が相対パスで記録してるわけだから、そういったオプションが無さそうな気もするけど。

仕方ないので、.json を読み込む Rubyソース側で、ディレクトリパスを無視・画像ファイル名だけ取り出して処理するように修正。Ruby の場合、File.basename() を使えばファイル名だけ取得できる。

あるいはエディタで、.jsonをエクスポートするたびに .json 内を修正してもいいのだろうけど。

以前は相対パスで記録してあった記憶があるのだけど、エンバグなのか、仕様変更なのか…。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 響けユーフォニアム、お祭りの回を視聴

サブタイトルは「おまつりトライアングル」。上手く言語化できないけど、なんかイイ感じの回だなと…。

山を登ってる時の二人のやり取りというか、演技がイイなと。お祭りをしてる側の人々はちょっとテンション高めだろうけど、それと対になるかのように、落ち着いた感じの演技で。「なんで」とか「変態」とか、そのあたりのポロッと漏らす感じの喋り方がソレっぽいというか。

山を登ってる時の二人のやり取りというか、演技がイイなと。お祭りをしてる側の人々はちょっとテンション高めだろうけど、それと対になるかのように、落ち着いた感じの演技で。「なんで」とか「変態」とか、そのあたりのポロッと漏らす感じの喋り方がソレっぽいというか。

[ ツッコむ ]

2015/06/07(日) [n年前の日記]

#1 [dxruby] デモ画面相当やオプション画面を書いてたり

昔のTVゲームって、メーカーロゴが表示された後、ゲームの世界設定等が文章のスクロールで表示されたりするけれど。あの画面って何て呼ぶんだろう…。デモ画面でいいのかな…。でも、デモ画面と言うと、プレイしてるようなデモとかを連想するよな…。何にせよ、そのあたりを書いてたり。

オプション画面部分も書いたけど、各テキストの座標位置指定が地味に面倒臭い。位置決め用の便利なツールはないものか。

ステージボスを作って、ステージクリアまで処理が流れるようにしなきゃいかんのだけど、ステージボスを作るのが面倒くさくて別のところを書いて逃げてるという。

オプション画面部分も書いたけど、各テキストの座標位置指定が地味に面倒臭い。位置決め用の便利なツールはないものか。

ステージボスを作って、ステージクリアまで処理が流れるようにしなきゃいかんのだけど、ステージボスを作るのが面倒くさくて別のところを書いて逃げてるという。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] Gレコ、1〜3話を再視聴

BS11放送分を録画してあったので消化。既にBS-TBS放送分は一通り視聴済みなのだけど、予想していた通り、2回見ると結構設定が分かったような気にもなってくるなと…。各設定や状況について一応説明台詞は散りばめてあるし。気配りゼロかと言うと、全然そういうわけではないし。

もっとも、初見時は何が何やらさっぱりだったので、フツーの人にお勧めできるアニメではないよなと。富野作品、しかもガンダムシリーズだから、一応再視聴してるけど、これが無名の監督作品・別タイトルだったら…。 *1

ただ、見れば見るほど設定が分かってきたり、他メディアから情報を入手して補完していける作品は、特定の年齢、一部の層にはウケるだろうと思うので、そういう商品があっても別にいいよな、とは思っていたり。自分も中学高校の頃、アニメックその他を読みながらそういう楽しみ方をしてたので。

でもなあ…。当時、自分は田舎に住んでたし、ネットも無かったから、特定のアニメ作品にそこまで入れ込む余裕があったのかもしれないよなと。今は本数が多過ぎるし、ネットその他の娯楽コンテンツもあるので、そこまで入れ込むものだろうか、とも。そもそもアニメ観賞という行為も、若い人達の間ではコミュニケーションツールでしかないという話も聞くし。一人ぼっちでアニメを見て楽しむしかなかった自分のソレとは、もう全然違う行為になってるはずで。

まあ、そういったどうでもいいことをグダグダ考えてしまうアニメではあるなあ。みたいなことを思いながら眺めていたりします。

もっとも、初見時は何が何やらさっぱりだったので、フツーの人にお勧めできるアニメではないよなと。富野作品、しかもガンダムシリーズだから、一応再視聴してるけど、これが無名の監督作品・別タイトルだったら…。 *1

ただ、見れば見るほど設定が分かってきたり、他メディアから情報を入手して補完していける作品は、特定の年齢、一部の層にはウケるだろうと思うので、そういう商品があっても別にいいよな、とは思っていたり。自分も中学高校の頃、アニメックその他を読みながらそういう楽しみ方をしてたので。

でもなあ…。当時、自分は田舎に住んでたし、ネットも無かったから、特定のアニメ作品にそこまで入れ込む余裕があったのかもしれないよなと。今は本数が多過ぎるし、ネットその他の娯楽コンテンツもあるので、そこまで入れ込むものだろうか、とも。そもそもアニメ観賞という行為も、若い人達の間ではコミュニケーションツールでしかないという話も聞くし。一人ぼっちでアニメを見て楽しむしかなかった自分のソレとは、もう全然違う行為になってるはずで。

まあ、そういったどうでもいいことをグダグダ考えてしまうアニメではあるなあ。みたいなことを思いながら眺めていたりします。

*1: 例えば以前、「境界線上のホライゾン」というアニメがあったけど。あのアニメもGレコと似た作りで…。自分はあの作品をワケワカランと途中で切り捨ててしまったわけで。

[ ツッコむ ]

2015/06/08(月) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] 画像やテキストの位置指定をGUIで確認できるツール

昨日、「ゲーム用のレイアウトを決めるのが面倒だな。GUIで画像の位置決めができるツールは無いものか」と思ったのだけど。ググってたら、少しヨサゲなソフトが。

_ピクセルレイアウトエディター

座標を csvファイルで出力できる。イイ感じ。

ただ、画面サイズが、320x240、640x480、800x600、1024x768、1280x1280 で決め打ちで。1280x720 が無い…。

各パーツを登録していく際に、メニューから選択していくのも少し面倒。マウスで操作することが前提なのだから、ツールバーボタンがあれば良さそうだなと思ったり。

_ピクセルレイアウトエディター

座標を csvファイルで出力できる。イイ感じ。

ただ、画面サイズが、320x240、640x480、800x600、1024x768、1280x1280 で決め打ちで。1280x720 が無い…。

各パーツを登録していく際に、メニューから選択していくのも少し面倒。マウスで操作することが前提なのだから、ツールバーボタンがあれば良さそうだなと思ったり。

◎ もしかしてGIMPが使えないかな。 :

以前、全レイヤーの情報をテキストファイルで出力するスクリプトを書いたことを今頃思い出したり。

_GIMPの全レイヤー情報をテキストで保存するスクリプト - mieki256 wiki

これを使えば、GIMPでレイアウト決定 → テキストファイル出力、でレイアウトを決められないかと…。

試しに GIMP上でテキストを打って配置して件のスクリプトを動かしてみたら…。うむ、これでもイケるのかもしれない。GIMPならグリッド表示・グリッド吸着もできるし。テキストも画像も配置できるし。

ただ、各レイヤーのサイズをキャンバスサイズと同じにしてしまうと件のスクリプトは意味が無くなるあたりがよろしくないのだけど。Photoshop と違って、GIMPの各レイヤーはそれぞれ独自のサイズを持つことができるので、そこらへんで戸惑う人が居そうな予感。

_GIMPの全レイヤー情報をテキストで保存するスクリプト - mieki256 wiki

これを使えば、GIMPでレイアウト決定 → テキストファイル出力、でレイアウトを決められないかと…。

試しに GIMP上でテキストを打って配置して件のスクリプトを動かしてみたら…。うむ、これでもイケるのかもしれない。GIMPならグリッド表示・グリッド吸着もできるし。テキストも画像も配置できるし。

ただ、各レイヤーのサイズをキャンバスサイズと同じにしてしまうと件のスクリプトは意味が無くなるあたりがよろしくないのだけど。Photoshop と違って、GIMPの各レイヤーはそれぞれ独自のサイズを持つことができるので、そこらへんで戸惑う人が居そうな予感。

◎ Inkscapeでどうにかできんかな。 :

と思って試してみたけど、座標が上下逆なあたりが…。変換スクリプトを書けばどうにかなるかな…。

いや、選択ツールの座標表示は上下逆だけど、svgファイルは上が0で下がプラスになってるな…。XMLエディタを表示して座標を確認すれば使えないこともないのかな…。

と思ったけど、テキストの表示位置は、テキストの下のラインを基準にしてるようで。左上が基準なら良かったのだけど。

いや、選択ツールの座標表示は上下逆だけど、svgファイルは上が0で下がプラスになってるな…。XMLエディタを表示して座標を確認すれば使えないこともないのかな…。

と思ったけど、テキストの表示位置は、テキストの下のラインを基準にしてるようで。左上が基準なら良かったのだけど。

◎ Google Web Designerはどうか。 :

HTML5 + CSS3 でアニメーションが作れる Google Web Designer を流用できないか、と思って試してみたけれど。操作はともかく、出力されるのが HTML5 + CSS3 なので情報が分離してるというか。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 色調整とデジタル制作

昔、ピクサー映画の「Mr.インクレディブル」のメイキング映像を見ていたら、「色も演出に使ってるんだよ」「憂鬱なシーンは無彩色で、ワクワクするシーンは原色で見せてるのさ」という説明があって「ほほう、そんな手が」と感心したことがあって。また、その後作られた「カールじいさん」も同じテクニックを使っていて、そこでもやっぱり感心したのだけど。

で。日本のアニメってそういうことをあまりやってなかったよな、てな印象があったのですが。 *1

しかし、数日前に、ちと昔に作られた、日本のとあるアニメ映画も色を演出に使ってたと知りまして。なるほど、やってる作品はちゃんとやってるんだなあ、と。

その、ちょっと昔の映画は、当時としては珍しくデジタル撮影で作られた映画らしいのだけど。そこで自分はピンと来たのでした。アニメの場合、デジタル撮影が使えるかどうかが、色を演出として使えるかどうかに結構関わってるんじゃないのかなと。…あくまで素人の勝手な想像ですけど。

フィルム撮影時代は、撮影段階で色の調整なんて不可能に近かったのだろうなと。いや、色のついたセロファンを載せたり等、あからさまに色味をバキッと変える手管なら色々あったと思うけど、微妙な調整は無理だったろうと。現像されたフィルムを見て「あちゃー」となったら、また1コマずつ再撮影しなきゃいけないのだから、絶対に撮影さんから嫌がられるよなと。

となると、素材レベルで、あらかじめ色を調整しておくしかないわけで。

色指定の人と相談して、このシーンはこういう色調にしたいから色指定作ってください、と。その特殊な色指定でセルを塗ってもらって、背景を描く方には「こういう色で」と指示を出す。要するに、「未来少年コナン」「カリ城」の水中シーンですよ。セルも背景画も普段と色が違う、みたいな。

でも、スケジュールが厳しいのに、カット毎、シーン毎に、別の色指定を作るとか大変だよなと。仕上げの人達(セルに色を塗る人達)だって、うっかりノーマルな色で塗ってしまうかもしれない。いつもと違うことをするのは、どの部署でも嫌がられるはず。

とか考えていくと、デジタル撮影は楽だよなと。諧調が足りなくてマッハバンドが出ちゃったり等の問題はあるかもしれないけど、彩度や色相を比較的簡単に、撮影段階で変更できる。フツーに考えたら、コレを使わない手はないよなと。

もちろん、近年のアニメは撮影段階で手を加えてることが増えていて。例えば京アニ作品を見てると、撮影さん大活躍だったりするわけですが。たしか以前、彩度変更で演出してたシーンを見かけて「おお、凝ってる…」と感心した記憶もあるし。

でも、まったく何もやってそうにない作品も、たまに、というか、結構見かける印象もあるわけで。

もしかすると、フィルム撮影時代の感覚のまま演出してる方々が結構混じっているのかなと。フィルム撮影に比べて、デジタル撮影で何ができるようになったのか、そこがわからないと指示の出しようもないよな…。いや、それとも単にスケジュールの問題だろうか。今は本数多過ぎて無茶苦茶なことになってるらしいし。演出どうこう以前に、まずは放送に間に合わせないと…。

まあ、そんなどうでもいいことをぼんやり思いついたのでなんとなくメモ。只の思考メモです。

で。日本のアニメってそういうことをあまりやってなかったよな、てな印象があったのですが。 *1

しかし、数日前に、ちと昔に作られた、日本のとあるアニメ映画も色を演出に使ってたと知りまして。なるほど、やってる作品はちゃんとやってるんだなあ、と。

その、ちょっと昔の映画は、当時としては珍しくデジタル撮影で作られた映画らしいのだけど。そこで自分はピンと来たのでした。アニメの場合、デジタル撮影が使えるかどうかが、色を演出として使えるかどうかに結構関わってるんじゃないのかなと。…あくまで素人の勝手な想像ですけど。

フィルム撮影時代は、撮影段階で色の調整なんて不可能に近かったのだろうなと。いや、色のついたセロファンを載せたり等、あからさまに色味をバキッと変える手管なら色々あったと思うけど、微妙な調整は無理だったろうと。現像されたフィルムを見て「あちゃー」となったら、また1コマずつ再撮影しなきゃいけないのだから、絶対に撮影さんから嫌がられるよなと。

となると、素材レベルで、あらかじめ色を調整しておくしかないわけで。

色指定の人と相談して、このシーンはこういう色調にしたいから色指定作ってください、と。その特殊な色指定でセルを塗ってもらって、背景を描く方には「こういう色で」と指示を出す。要するに、「未来少年コナン」「カリ城」の水中シーンですよ。セルも背景画も普段と色が違う、みたいな。

でも、スケジュールが厳しいのに、カット毎、シーン毎に、別の色指定を作るとか大変だよなと。仕上げの人達(セルに色を塗る人達)だって、うっかりノーマルな色で塗ってしまうかもしれない。いつもと違うことをするのは、どの部署でも嫌がられるはず。

とか考えていくと、デジタル撮影は楽だよなと。諧調が足りなくてマッハバンドが出ちゃったり等の問題はあるかもしれないけど、彩度や色相を比較的簡単に、撮影段階で変更できる。フツーに考えたら、コレを使わない手はないよなと。

もちろん、近年のアニメは撮影段階で手を加えてることが増えていて。例えば京アニ作品を見てると、撮影さん大活躍だったりするわけですが。たしか以前、彩度変更で演出してたシーンを見かけて「おお、凝ってる…」と感心した記憶もあるし。

でも、まったく何もやってそうにない作品も、たまに、というか、結構見かける印象もあるわけで。

もしかすると、フィルム撮影時代の感覚のまま演出してる方々が結構混じっているのかなと。フィルム撮影に比べて、デジタル撮影で何ができるようになったのか、そこがわからないと指示の出しようもないよな…。いや、それとも単にスケジュールの問題だろうか。今は本数多過ぎて無茶苦茶なことになってるらしいし。演出どうこう以前に、まずは放送に間に合わせないと…。

まあ、そんなどうでもいいことをぼんやり思いついたのでなんとなくメモ。只の思考メモです。

*1: やってることはやってるけれど、画面が真っ青になるとか、真っ赤になるとか、あからさまに変わる感じで…。さりげなく、てな感じではないというか。

[ ツッコむ ]

2015/06/09(火) [n年前の日記]

#1 [windows] Segoe UI Symbol というフォントを入れ替えてみた

Windows7 x64 上で、Markdown Edit というエディタのアイコンが表示されないので調べていたり。どうやら、以下のような状況だったらしい。

_Toolbar: Some icons not shown - Issue #14 - mike-ward/Markdown-Edit

_[Fix] Unknown Characters or Vertical Rectangles are Showing in place of Metro Icons in Windows 8 and 8.1 Start Screen and Login Screen - AskVG

2番目の記事に、Windows8、8.1の Segoe UI Symbol がこっそり置いてあるので入手。試しに、件のフォントを更新してみた。

これで、Markdown Edit のアイコンが表示されるようになった。

しかし…。この状態は、Windows7の標準フォントでは表示されない文字まで表示できてる状態なので、その点は注意しないといけないなと。少なくとも、自作のスクリプトその他を公開するときは、Segoe UI Symbol というフォントは指定しない・使わないことを心掛けないと…。

ていうかコレ、Markdown Edit の作者の感覚がおかしい。ライセンス面で問題のないフォントを同梱してそちらを使うか、Windows7の Segoe UI Symbol にも含まれている文字を割り当てておくとか、画像でアイコンを用意しておくとかしておいたほうがいいのではないかなあ。

でもまあ、おそらくWindows8環境で開発してるのだろうから、「Windows7という古いOSで動くだけでもありがたいと思え」てな状態のような気もする。

- Markdown Edit はアイコン表示に Windows 8.1 の Segoe UI Symbol というフォントを決め打ちで使っている。

- しかし Windows7 に同梱されている同フォントは古いので文字が足りてない。

- 結果、Windows 8.1 では表示されるアイコン(のように見える文字)が、Windows7 ではそんなアイコン(のように見える文字)が無いため、表示されなかった。

_Toolbar: Some icons not shown - Issue #14 - mike-ward/Markdown-Edit

_[Fix] Unknown Characters or Vertical Rectangles are Showing in place of Metro Icons in Windows 8 and 8.1 Start Screen and Login Screen - AskVG

2番目の記事に、Windows8、8.1の Segoe UI Symbol がこっそり置いてあるので入手。試しに、件のフォントを更新してみた。

- コントロールパネル → デスクトップのカスタマイズ → フォント。

- Segoe UI Symbol を右クリックしてコピー。

- 任意のフォルダに張り付け。バックアップを取っておく。

- Install-Segoe-UI-Symbol-Font-in-Windows-8.zip を解凍。

- 一番新しい Segoe UI Symbol を右クリック → インストール。

これで、Markdown Edit のアイコンが表示されるようになった。

しかし…。この状態は、Windows7の標準フォントでは表示されない文字まで表示できてる状態なので、その点は注意しないといけないなと。少なくとも、自作のスクリプトその他を公開するときは、Segoe UI Symbol というフォントは指定しない・使わないことを心掛けないと…。

ていうかコレ、Markdown Edit の作者の感覚がおかしい。ライセンス面で問題のないフォントを同梱してそちらを使うか、Windows7の Segoe UI Symbol にも含まれている文字を割り当てておくとか、画像でアイコンを用意しておくとかしておいたほうがいいのではないかなあ。

でもまあ、おそらくWindows8環境で開発してるのだろうから、「Windows7という古いOSで動くだけでもありがたいと思え」てな状態のような気もする。

◎ Sagoe UI Symbol について少し調べたり。 :

[ ツッコむ ]

#2 [cg_tools] PencilというGUIのモックアップを作れるソフトを試したのだけど

_Home - Pencil Project

Standalone版 2.0.5 をDLして、Windows7 x64にインストールしてみたものの、起動してしばらくすると応答なしになってしまう。「XULRunnerは応答していません」とかなんとか。

それどころか、保存したファイルを開いたらレイアウトがグチャグチャ。ダメだこりゃ。

たしか以前試用した時も固まってダメだこりゃと思った記憶があるけれど。何も変わってないのだな…。

昔は Firefox アドオン版も公開されてたのでそちらを試してみようかと思ったけれど、Firefox現行版には未対応のまま放置されてる模様。残念。

Standalone版 2.0.5 をDLして、Windows7 x64にインストールしてみたものの、起動してしばらくすると応答なしになってしまう。「XULRunnerは応答していません」とかなんとか。

それどころか、保存したファイルを開いたらレイアウトがグチャグチャ。ダメだこりゃ。

たしか以前試用した時も固まってダメだこりゃと思った記憶があるけれど。何も変わってないのだな…。

昔は Firefox アドオン版も公開されてたのでそちらを試してみようかと思ったけれど、Firefox現行版には未対応のまま放置されてる模様。残念。

◎ 新しい版を見つけた。 :

_Releases - prikhi/pencil

github で公開されてる版があるようで。2013から更新されてないのでforkしたぜ、と書いてあるように見える。DLして試用してみたり。

応答なしにはならなくなった。が、png等でエクスポートすると一部しか出力されない。エラーコンソールには、

github で公開されてる版があるようで。2013から更新されてないのでforkしたぜ、と書いてあるように見える。DLして試用してみたり。

応答なしにはならなくなった。が、png等でエクスポートすると一部しか出力されない。エラーコンソールには、

Timestamp: 2015/06/09 9:50:01 Warning: Expected declaration but found '['. Skipped to next declaration. Source File: file:///C:/Users/hoge/AppData/Local/Temp/raster-990000.svg Line: 0 Source Code: [object CSS2Properties]と出力されてる。

[ ツッコむ ]

#3 [cg_tools] Tupiなるアニメーション制作ソフトを試用

_Tupi | Open 2D Magic

_Tupi (software) - Wikipedia, the free encyclopedia

英語版 Wikipedia によると、KTooN というソフトから fork したソフトらしい。試しにDLして少し触ってみたり。

少し触ってみたけど…。うーん。

もしかしてこのソフト、描いたコマを数コマにわたって表示し続けることができないのだろうか。機能を探しても見当たらないし、チュートリアル動画をいくつか眺めてもそういうタイムシート(?)の指定ができているようには見えない。だとしたら、ちょっとトホホ。

まさか、このソフトの開発者は、「アニメは1秒間24コマと聞くから…1秒分なら24枚描かないとな!」とか「ディズニーアニメはフルアニメーションだから1秒間に24枚描いてるはずだ!」とか思い込んでいるクチなのでは…。いや、まさかな…。

線が自動でベクター化されるあたりはイイ感じだったのだけど、アニメ作成ソフトとしては厳しい気がする。全部のコマを描かなきゃいけないなんて、これでは少し高級になったパラパラ漫画作成ソフトだよなと。 *1 *2

一応 Tween機能もあるけれど、これまた操作が若干分かりにくい。チュートリアル動画を眺めた感じでは…。

_Tupi Sample: Rotation Tween - YouTube

_Tupi - 2D Animation, Shortcast "Tweening" - YouTube

試してみたけど、仕様がよくわからない…。Position tween の軌道はどうやって指定するんだ…。目的の位置をクリックするだけでええのか…? その後ハンドルを動かしてパスのカーブを修正する、みたいな? よくわからんです。

_Tupi (software) - Wikipedia, the free encyclopedia

英語版 Wikipedia によると、KTooN というソフトから fork したソフトらしい。試しにDLして少し触ってみたり。

少し触ってみたけど…。うーん。

もしかしてこのソフト、描いたコマを数コマにわたって表示し続けることができないのだろうか。機能を探しても見当たらないし、チュートリアル動画をいくつか眺めてもそういうタイムシート(?)の指定ができているようには見えない。だとしたら、ちょっとトホホ。

まさか、このソフトの開発者は、「アニメは1秒間24コマと聞くから…1秒分なら24枚描かないとな!」とか「ディズニーアニメはフルアニメーションだから1秒間に24枚描いてるはずだ!」とか思い込んでいるクチなのでは…。いや、まさかな…。

線が自動でベクター化されるあたりはイイ感じだったのだけど、アニメ作成ソフトとしては厳しい気がする。全部のコマを描かなきゃいけないなんて、これでは少し高級になったパラパラ漫画作成ソフトだよなと。 *1 *2

一応 Tween機能もあるけれど、これまた操作が若干分かりにくい。チュートリアル動画を眺めた感じでは…。

- +ボタンを何度か押して

- Select object を選んで目的のオブジェクトをクリックして選択。

- その後、Set Properties を選んで動かす量を設定。

- フロッピーディスクアイコンをクリックすると、その内容でフレームが作られる。

_Tupi Sample: Rotation Tween - YouTube

_Tupi - 2D Animation, Shortcast "Tweening" - YouTube

試してみたけど、仕様がよくわからない…。Position tween の軌道はどうやって指定するんだ…。目的の位置をクリックするだけでええのか…? その後ハンドルを動かしてパスのカーブを修正する、みたいな? よくわからんです。

[ ツッコむ ]

2015/06/10(水) [n年前の日記]

#1 [prog] Visual Studio community 2013でGUIを検討中

サクサク作業できて便利だなと思ったものの、ツールバーやステータスバーと、フォーム内のアレコレが重なってしまって解決策が分からず悩んだり。どうしたらいいんや…。

[ ツッコむ ]

以上、10 日分です。