2020/08/18(火) [n年前の日記]

#1 [windows] Windows10の自動ログインを有効にした

今までは Windows10 上でPINコードを打ち込んでログイン(サインイン)する状態で使ってたのだけど。自分一人しか使ってないPCなのに毎回打ち込むのは面倒臭いなと思えてきて、この際電源投入したら自動ログインするようにしてしまおうかと。

自動ログインを可能にするには…。以前は netplwiz を起動してユーザを選んでから、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外して「適用」をクリックすれば設定できたのだけど。Windows10 x64 2004 をクリーンインストールした環境のせいか、該当項目が出てこなくて悩んでしまった。

以下の記事で、レジストリを変更して該当項目を表示させる方法があると知った。

_Windows 10 自動ログイン 起動時のパスワード入力を省略-パソブル

_Windows 10 [netplwiz]自動ログインの設定が表示されない時の対処法-パソブル

_Windows 10 バージョン2004から消えた(?)自動ログオン構成オプションあり/なしの怪:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説(162) - @IT

Windows10 2004 にアップグレードした環境なら件の項目が表示されるけど、クリーンインストールした環境では出てこないらしい…。

自動ログインを可能にするには…。以前は netplwiz を起動してユーザを選んでから、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」のチェックを外して「適用」をクリックすれば設定できたのだけど。Windows10 x64 2004 をクリーンインストールした環境のせいか、該当項目が出てこなくて悩んでしまった。

以下の記事で、レジストリを変更して該当項目を表示させる方法があると知った。

_Windows 10 自動ログイン 起動時のパスワード入力を省略-パソブル

_Windows 10 [netplwiz]自動ログインの設定が表示されない時の対処法-パソブル

_Windows 10 バージョン2004から消えた(?)自動ログオン構成オプションあり/なしの怪:その知識、ホントに正しい? Windowsにまつわる都市伝説(162) - @IT

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess\DeviceDevicePasswordLessBuildVersion を 0 にすればいいらしい。

Windows10 2004 にアップグレードした環境なら件の項目が表示されるけど、クリーンインストールした環境では出てこないらしい…。

[ ツッコむ ]

#2 [windows][linux] MSYS2をインストールした

Windows10 x64 2004上にWSL2をインストールしたものの、VMware Player等の動作速度が遅くなって、WSL2をアンインストールしてしまったけれど。やはり *NIX っぽい環境が欲しい気分になってきたのでMSYS2をインストール。

msys2-x86_64-20200720.exe をDLして、C:\msys64\ にインストールした。MSYS2 MinGW 64bit をクリックすると mintty が起動する。pacman -Syu と打ってパッケージを更新した後、gccその他をインストール。

msys2-x86_64-20200720.exe をDLして、C:\msys64\ にインストールした。MSYS2 MinGW 64bit をクリックすると mintty が起動する。pacman -Syu と打ってパッケージを更新した後、gccその他をインストール。

pacman -S base-devel pacman -S msys2-devel pacman -S mingw-w64-i686-toolchain pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain pacman -S vim

◎ CUIで使えるファイラー Ranger もインストールした。 :

Python で実装されているファイラー、Ranger もインストールした。

以下を打って設定ファイルを作成。

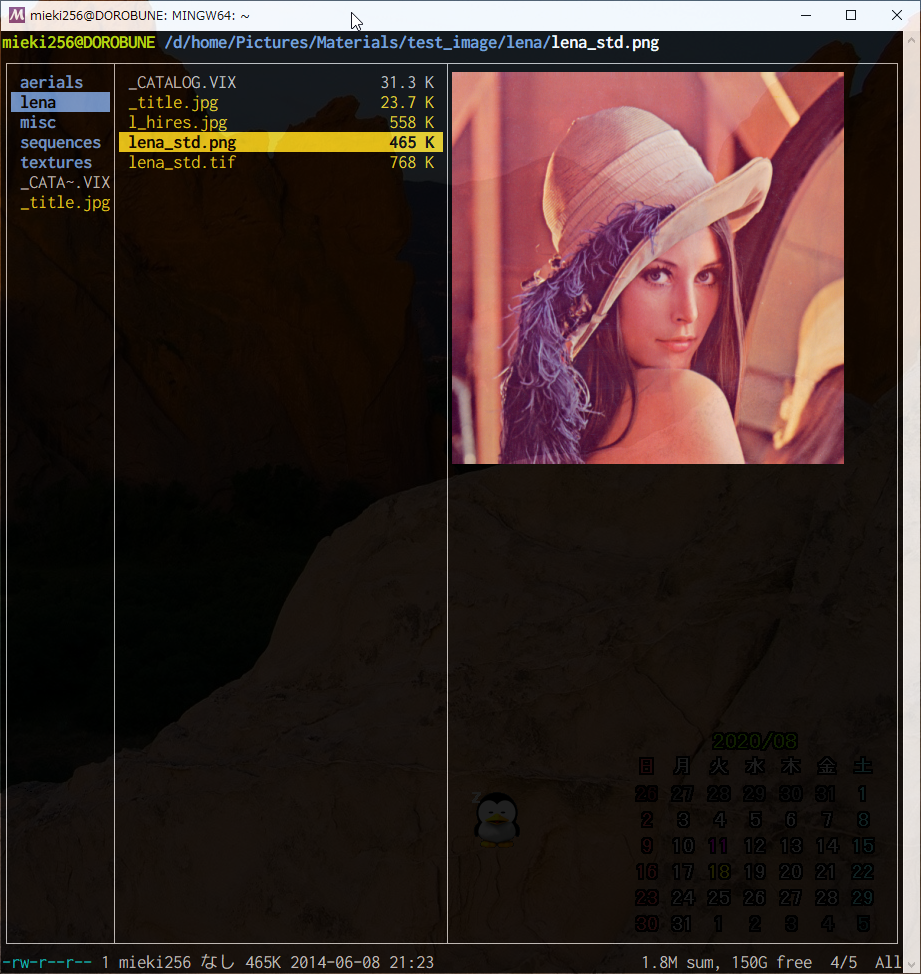

ranger は画像表示もできるけど、一般的には w3m, w3m-img が必要だそうで。しかし、MSYS2 に w3m-img は用意されてない。ただ、mintty は iterm2互換の画像表示機能を持っているという話を見かけた。

_ターミナルで使えるファイラrangerを使ってみる - Qiita

~/.config/ranger/rc.conf 内で以下を設定したら、MSYS2 + mintty で画像表示ができた。素晴らしい。

pacman -S python3 python3-pip pip install ranger-fmranger と打てば起動する。

以下を打って設定ファイルを作成。

ranger --copy-config=all~/.config/ranger/ 以下に設定ファイルが保存される。

ranger は画像表示もできるけど、一般的には w3m, w3m-img が必要だそうで。しかし、MSYS2 に w3m-img は用意されてない。ただ、mintty は iterm2互換の画像表示機能を持っているという話を見かけた。

_ターミナルで使えるファイラrangerを使ってみる - Qiita

~/.config/ranger/rc.conf 内で以下を設定したら、MSYS2 + mintty で画像表示ができた。素晴らしい。

set preview_images true set preview_images_method iterm2 set draw_borders true

[ ツッコむ ]

#3 [pc][neta] ワンコインPCケースってどうだろう

妄想メモ。

ワンコインPCケースってどうだろうか。ワンコイン=500円で買えるPCケース。ダイソーに500円商品として置ける感じの品。

新品のPCケースは3,000円ぐらいからあるのだけど、それを500円から始まる状態にするなんてフツーに考えたら無理。なので、世に出てきたら結構話題になるのではないか…。

しかし、既存のPCケースのノリでフツーに作ったらそんな値段で売れるわけがないので、材料も形状も工夫しないといけない。

まず、一般的なPCケースのように、鉄製・スチール製は無理だろう。外側はプラスチック、それもポリプロピレン製、みたいな。100円ショップで売られてる書類ケースだのタッパーだのが大きくなった感じで。せめて MicroATX M/B が入る程度のサイズだと嬉しい。

金属パーツ、ケーブル、LED等は、取り付けられてない。そんなものを一々つけてたら製造工程の手間が増えてしまってワンコインで売れなくなる。ビニール袋に必要なものは全部入れといて、別売りにするか、ケース内側にビニール袋ごとセロハンテープで貼っておくか、あるいは「お客さんが自分で入手してなんとかしてね」で済ませる。安物PCケースのレビュー等でたまに見かける、「取り付け精度が甘い」みたいな話はなくなる。取り付けるのは買ったお客さん自身だから。

形も、一般的なタワー型は難しいはず。ポリプロピレンだから、M/Bを縦にして固定したらM/Bの重みだの各パーツの発熱だのでケース全体がひしゃげてしまう。昔のビデオデッキのように横置き型にするか、キューブ型にする。M/Bや電源等は「置く」「積み重ねる」状態を基本にして固定していく。

横置き型やキューブ型では店頭で場所を取って嫌われるだろう。なので、組み立て式にする。100円ショップで、組み立てると箱になる、段ボール製の箱が売られてたりするけど、あんな感じ。大きいビニール袋に板が6枚入ってて、噛み合わせていくと箱になる。

もしくは、PCケース以外にも使えることを売りにすれば、多少場所をとっても大目に見てもらえるかもしれない…。コミック本が何冊入りますよ、とか、CDが何枚入りますよ、とか。そうなれば、自作PCを趣味にしていない人達の間でも、「アレは工夫次第で使い道がある隠れた名品」と評価されるかもしれず。

というわけで、「ありゃりゃ…」「ワンコインでは、そりゃこうなるわな…」「安かろう悪かろうの典型例じゃねえか」「これで1台組むのは無謀」と思われそうなPCケースが登場…。それでも、段ボール製PCケースよりは実用性があるのではと思えるのだけど。

おそらく、ダイソーの店頭で見かけて、試しに一つ買ってみたら意外と使えそうで、これは2〜3個予備で買っておくかとダイソーに行ったらもう売り切れちゃっててしかも入荷の予定無し、てな商品になりそう。などと夢想。

ワンコインPCケースってどうだろうか。ワンコイン=500円で買えるPCケース。ダイソーに500円商品として置ける感じの品。

新品のPCケースは3,000円ぐらいからあるのだけど、それを500円から始まる状態にするなんてフツーに考えたら無理。なので、世に出てきたら結構話題になるのではないか…。

しかし、既存のPCケースのノリでフツーに作ったらそんな値段で売れるわけがないので、材料も形状も工夫しないといけない。

まず、一般的なPCケースのように、鉄製・スチール製は無理だろう。外側はプラスチック、それもポリプロピレン製、みたいな。100円ショップで売られてる書類ケースだのタッパーだのが大きくなった感じで。せめて MicroATX M/B が入る程度のサイズだと嬉しい。

金属パーツ、ケーブル、LED等は、取り付けられてない。そんなものを一々つけてたら製造工程の手間が増えてしまってワンコインで売れなくなる。ビニール袋に必要なものは全部入れといて、別売りにするか、ケース内側にビニール袋ごとセロハンテープで貼っておくか、あるいは「お客さんが自分で入手してなんとかしてね」で済ませる。安物PCケースのレビュー等でたまに見かける、「取り付け精度が甘い」みたいな話はなくなる。取り付けるのは買ったお客さん自身だから。

形も、一般的なタワー型は難しいはず。ポリプロピレンだから、M/Bを縦にして固定したらM/Bの重みだの各パーツの発熱だのでケース全体がひしゃげてしまう。昔のビデオデッキのように横置き型にするか、キューブ型にする。M/Bや電源等は「置く」「積み重ねる」状態を基本にして固定していく。

横置き型やキューブ型では店頭で場所を取って嫌われるだろう。なので、組み立て式にする。100円ショップで、組み立てると箱になる、段ボール製の箱が売られてたりするけど、あんな感じ。大きいビニール袋に板が6枚入ってて、噛み合わせていくと箱になる。

もしくは、PCケース以外にも使えることを売りにすれば、多少場所をとっても大目に見てもらえるかもしれない…。コミック本が何冊入りますよ、とか、CDが何枚入りますよ、とか。そうなれば、自作PCを趣味にしていない人達の間でも、「アレは工夫次第で使い道がある隠れた名品」と評価されるかもしれず。

というわけで、「ありゃりゃ…」「ワンコインでは、そりゃこうなるわな…」「安かろう悪かろうの典型例じゃねえか」「これで1台組むのは無謀」と思われそうなPCケースが登場…。それでも、段ボール製PCケースよりは実用性があるのではと思えるのだけど。

おそらく、ダイソーの店頭で見かけて、試しに一つ買ってみたら意外と使えそうで、これは2〜3個予備で買っておくかとダイソーに行ったらもう売り切れちゃっててしかも入荷の予定無し、てな商品になりそう。などと夢想。

[ ツッコむ ]

以上、1 日分です。