2025/02/14(金) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 今日も下洗い

今日も親父さんが汚した衣服を屋外で下洗い。

少しだけ作業のコツが分かってきた。明らかに汚れてるところだけを、雑巾を洗うような感じで、バケツに浸しつつ擦ってゴシゴシ洗ってから、その後全体を洗剤をつけながらジャブジャブと洗えばイイ感じかもしれない。

こんなに何度もこういう作業をすることになるなら、別途洗濯機っぽいものを用意したほうがよかったりしないか…。手回し式の洗濯機とか無いのかな…。

少しだけ作業のコツが分かってきた。明らかに汚れてるところだけを、雑巾を洗うような感じで、バケツに浸しつつ擦ってゴシゴシ洗ってから、その後全体を洗剤をつけながらジャブジャブと洗えばイイ感じかもしれない。

こんなに何度もこういう作業をすることになるなら、別途洗濯機っぽいものを用意したほうがよかったりしないか…。手回し式の洗濯機とか無いのかな…。

[ ツッコむ ]

2024/02/14(水) [n年前の日記]

#1 [basic] FreeBASICでsplit()を使いたい

プログラミング言語の Perl や Ruby や Python には split() というメソッドがある。これを使うと、指定した区切り文字で、文字列を分割して配列にしてくれる。かなり便利。

FreeBASIC でもsplit() を使いたい。しかし、標準では持ってない。どうにかできんのか。いや、自分で書くしかないだろうけど。ということで、そのあたりをググって調べてみた。

環境は Windows10 x64 22H2 + FreeBASIC 1.10.1 32bit。

FreeBASICでsplit()を使いたいという需要はちょくちょくあるようで、公式掲示板でも色々な実装事例が紹介されてた。

_function Split - freebasic.net

_function Split - Page 2 - freebasic.net

_Split String Algorithm for FreeBasic - freebasic.net

_Sugesstion String Split in FB - freebasic.net

_Easy Split Function - freebasic.net

_I need someone to defeat my string splitting algo - freebasic.net

色々なやり方はあるけれど、個人的には、C言語の strtok() を利用して実装してしまうのが簡単そうに見えた。

_C Standard Library Functions - FreeBASIC Wiki Manual | FBWiki

_strtokによるトークンの切り出し ・ ソフトウェアII

_C/C++にsplit関数はなく、代わりにstrtok関数を使う|情報科学を学ぶ大学生のブログ

_<紙>さんLoG FreeBASIC 学習:strtok, 文字列を指定文字で分割

ただ、strtok() は、文字列の中で区切り文字が見つかったら、そこに文字列の終端記号である 0 を書き込んで処理をするらしい。なんだか怖い…。元の文字列のあちこちに終端記号が書き込まれて、元文字列がズタズタになりそうな…。

FreeBASIC でもsplit() を使いたい。しかし、標準では持ってない。どうにかできんのか。いや、自分で書くしかないだろうけど。ということで、そのあたりをググって調べてみた。

環境は Windows10 x64 22H2 + FreeBASIC 1.10.1 32bit。

FreeBASICでsplit()を使いたいという需要はちょくちょくあるようで、公式掲示板でも色々な実装事例が紹介されてた。

_function Split - freebasic.net

_function Split - Page 2 - freebasic.net

_Split String Algorithm for FreeBasic - freebasic.net

_Sugesstion String Split in FB - freebasic.net

_Easy Split Function - freebasic.net

_I need someone to defeat my string splitting algo - freebasic.net

色々なやり方はあるけれど、個人的には、C言語の strtok() を利用して実装してしまうのが簡単そうに見えた。

_C Standard Library Functions - FreeBASIC Wiki Manual | FBWiki

_strtokによるトークンの切り出し ・ ソフトウェアII

_C/C++にsplit関数はなく、代わりにstrtok関数を使う|情報科学を学ぶ大学生のブログ

_<紙>さんLoG FreeBASIC 学習:strtok, 文字列を指定文字で分割

ただ、strtok() は、文字列の中で区切り文字が見つかったら、そこに文字列の終端記号である 0 を書き込んで処理をするらしい。なんだか怖い…。元の文字列のあちこちに終端記号が書き込まれて、元文字列がズタズタになりそうな…。

◎ strtok()で試してみた :

本当に strtok() を使って split() 相当を実装できるのか試してみた。

_strtok_test.bas

fbc strtok_test.bas でコンパイル。実行結果は以下。

ちゃんと分割できているように見える。区切り文字として扱う空白が連続して入っていても、イイ感じに処理してくれた。

少し解説。FreeBASIC でC言語が持ってる関数を使いたい場合は、#include "crt.bi" を最初のほうで入れておく。

配列の長さ(数?)を可変にしたい時は、ReDim を使う。

ReDim を使う際の注意。ReDim preserve とすれば、それまで格納した値を保持したまま長さを変更してくれるけど、preserve をつけないとそれまで格納した値を全部クリアした状態で配列の長さを変更してしまう。自分、格納した値が全部消えてるから変だなおかしいなと悩んでたら、単に preserve をつけるのを忘れてたという…。

UBound() を使うと、その配列変数の最後の添え字(?)、配列のインデックスの最大値を取得できる。

_strtok_test.bas

#include "crt.bi"

Sub Split(byref text As String, byref delim As String, result() as String)

var p = strtok(strptr(text), strptr(delim))

While (p)

ReDim preserve result(UBound(result) + 1)

result(UBound(result)) = *p

p = strtok(NULL, strptr(delim))

Wend

End Sub

' main

Dim As String text = "this is a test"

Dim words() As String

split(text, " ", words())

Print text

For i As Integer = 0 To UBound(words)

Print "[" & words(i) & "]"

Next i

Print " ...success."

fbc strtok_test.bas でコンパイル。実行結果は以下。

> strtok_test.exe

this is a test

[this]

[is]

[a]

[test]

...success.

ちゃんと分割できているように見える。区切り文字として扱う空白が連続して入っていても、イイ感じに処理してくれた。

少し解説。FreeBASIC でC言語が持ってる関数を使いたい場合は、#include "crt.bi" を最初のほうで入れておく。

配列の長さ(数?)を可変にしたい時は、ReDim を使う。

ReDim を使う際の注意。ReDim preserve とすれば、それまで格納した値を保持したまま長さを変更してくれるけど、preserve をつけないとそれまで格納した値を全部クリアした状態で配列の長さを変更してしまう。自分、格納した値が全部消えてるから変だなおかしいなと悩んでたら、単に preserve をつけるのを忘れてたという…。

UBound() を使うと、その配列変数の最後の添え字(?)、配列のインデックスの最大値を取得できる。

◎ split()では解決しなかった :

ひとまず split() を使えばどうにかなるだろうと思ってたけど、ちと考えが甘かった。

例えば、以下のような文字列なら、split() で十分処理できそうなのだけど…。

以下のような文字列ではよろしくない。

お判りいただけるだろうか。「face="DejaVu Sans"」と区切ってほしいけれど、「face="DejaVu」と「Sans"」になってしまっている。間に区切り文字の空白があるから当たり前だけど。

こういう事例にも対応できるような処理を書くしかないか…。

例えば、以下のような文字列なら、split() で十分処理できそうなのだけど…。

char id=32 x=250 y=22 width=5 height=5 xoffset=-2 yoffset=21 xadvance=7 page=0 chnl=15

> strtok_test3.exe

char id=32 x=250 y=22 width=5 height=5 xoffset=-2 yoffset=21 xadvance=7 page=0 chnl=15

[char]

[id=32]

[x=250]

[y=22]

[width=5]

[height=5]

[xoffset=-2]

[yoffset=21]

[xadvance=7]

[page=0]

[chnl=15]

...success.

以下のような文字列ではよろしくない。

info face="DejaVu Sans" size=24 bold=1 italic=0 charset="ANSI" unicode=0 stretchH=100 smooth=1 aa=4 padding=0,0,0,0 spacing=1,1 outline=2

> strtok_test3.exe

info face="DejaVu Sans" size=24 bold=1 italic=0 charset="ANSI" unicode=0 stretchH=100 smooth=1 aa=4 padding=0,0,0,0 spacing=1,1 outline=2

[info]

[face="DejaVu]

[Sans"]

[size=24]

[bold=1]

[italic=0]

[charset="ANSI"]

[unicode=0]

[stretchH=100]

[smooth=1]

[aa=4]

[padding=0,0,0,0]

[spacing=1,1]

[outline=2]

...success.

お判りいただけるだろうか。「face="DejaVu Sans"」と区切ってほしいけれど、「face="DejaVu」と「Sans"」になってしまっている。間に区切り文字の空白があるから当たり前だけど。

こういう事例にも対応できるような処理を書くしかないか…。

◎ split()ぐらい標準でつけてほしい :

思考メモ。

FreeBASICの公式掲示板を眺めてたら、「split()が欲しい。標準でつけてくれ」という要望に対して、「俺なら数行のコードで実現できるぞ。だからそんなもん要らねえ」と言い出した人を見かけた。個人的にかなり呆れてしまった。お前のマウンティングで皆が楽になるルートを潰してんじゃねえよ…みたいな。

こんな処理は各人が毎回独自に実装して用意するより標準で持ってたほうがいいに決まってる。どうして他の言語が組み込みで持ってるのかを考えたら…。Perl や Ruby や Python や Java や JavaScript や Go言語が「split」のたった5文字で済ませてることを、FreeBASIC では毎回実処理コードをどこかに書かなきゃいけないとか、そしてそれを当たり前のこととして利用者全員に強制するとかクソ過ぎる…。そういうところが「塵も積もれば」的に効いてきて最後には無駄に長くてゲンナリするソースばかりが目につくようになってプログラミング言語としての魅力も薄れて誰も触らなくなるわけで…。

既に標準状態で山のような .bi が inc/ の中に入ってるんだから、「文字列処理をしたいならコレを include すると楽だよ。ただし速度は期待するな。もっと速いのが欲しかったらその時は自分で書け」ぐらいの感覚で .bi を一つ追加すれば済む話だろうに。いやまあ、テストがどうとか速度がどうとか言い出して標準ライブラリとして加えることをとにかく面倒臭がってる気配も感じたのでその手の .bi が追加されるのは今後も望み薄かもしれないけれど。

そのあたりを考えてるうちに、Python の pip、Ruby の gem、Perl のCPAN等々はよく考えられているなと思えてきた。「こういうライブラリが必要だな」となったらコマンド一つでライブラリをインストールできてしまう。もし、そういう状況が用意されているなら、標準ライブラリで持たなくてもまあいいかな、とも思えてくる。しかし、FreeBASIC の場合はそういうツールが無いのだから、最初から標準で色々入れておくしかないだろうと思うのだけど。

まあ、今の時代にBASIC言語を名乗るソレにどうこう言ってみても、というところもあるのだけど…。

一発で exe が作れて、しかも処理速度がそこそこ速い点に魅力を感じたから FreeBASIC を触ってみているけれど、フツーは Python あたりを使うよな…。あらゆるOSにPythonが標準でインストールされてたらいいのに…。いや、それはそれでPythonのバージョンの違いで余計なトラブルが起きそう…。

思考メモです。オチは無いです。

2024/02/15追記。安易に「.biを1つ追加すれば」などと書いてしまったけれど。考えてみたらマルチバイト文字列への対応が面倒なのではと思えてきた…。

FreeBASICの公式掲示板を眺めてたら、「split()が欲しい。標準でつけてくれ」という要望に対して、「俺なら数行のコードで実現できるぞ。だからそんなもん要らねえ」と言い出した人を見かけた。個人的にかなり呆れてしまった。お前のマウンティングで皆が楽になるルートを潰してんじゃねえよ…みたいな。

こんな処理は各人が毎回独自に実装して用意するより標準で持ってたほうがいいに決まってる。どうして他の言語が組み込みで持ってるのかを考えたら…。Perl や Ruby や Python や Java や JavaScript や Go言語が「split」のたった5文字で済ませてることを、FreeBASIC では毎回実処理コードをどこかに書かなきゃいけないとか、そしてそれを当たり前のこととして利用者全員に強制するとかクソ過ぎる…。そういうところが「塵も積もれば」的に効いてきて最後には無駄に長くてゲンナリするソースばかりが目につくようになってプログラミング言語としての魅力も薄れて誰も触らなくなるわけで…。

既に標準状態で山のような .bi が inc/ の中に入ってるんだから、「文字列処理をしたいならコレを include すると楽だよ。ただし速度は期待するな。もっと速いのが欲しかったらその時は自分で書け」ぐらいの感覚で .bi を一つ追加すれば済む話だろうに。いやまあ、テストがどうとか速度がどうとか言い出して標準ライブラリとして加えることをとにかく面倒臭がってる気配も感じたのでその手の .bi が追加されるのは今後も望み薄かもしれないけれど。

そのあたりを考えてるうちに、Python の pip、Ruby の gem、Perl のCPAN等々はよく考えられているなと思えてきた。「こういうライブラリが必要だな」となったらコマンド一つでライブラリをインストールできてしまう。もし、そういう状況が用意されているなら、標準ライブラリで持たなくてもまあいいかな、とも思えてくる。しかし、FreeBASIC の場合はそういうツールが無いのだから、最初から標準で色々入れておくしかないだろうと思うのだけど。

まあ、今の時代にBASIC言語を名乗るソレにどうこう言ってみても、というところもあるのだけど…。

一発で exe が作れて、しかも処理速度がそこそこ速い点に魅力を感じたから FreeBASIC を触ってみているけれど、フツーは Python あたりを使うよな…。あらゆるOSにPythonが標準でインストールされてたらいいのに…。いや、それはそれでPythonのバージョンの違いで余計なトラブルが起きそう…。

思考メモです。オチは無いです。

2024/02/15追記。安易に「.biを1つ追加すれば」などと書いてしまったけれど。考えてみたらマルチバイト文字列への対応が面倒なのではと思えてきた…。

[ ツッコむ ]

#2 [digital] 親父さんがワイヤレススピーカーを購入

親父さんが、首に引っ掛けるタイプのワイヤレススピーカーを購入したらしい。しかし、「音が全然聞こえない」「TVの音が聞こえない」と騒ぎ始めた。

購入した製品の型番は、audio-technica AT-NSP300BT。

_AT-NSP300BT|AVアクセサリー:スピーカー|オーディオテクニカ

説明書を見たら、予想通り、Bluetooth接続のワイヤレススピーカーだった。ウチの茶の間に置いてあるTVは、TOSHIBA REGZA Z9000 という古い製品なので、Bluetooth送信機能なんてついてるはずもなく。親父さんに、「貴方は送信機を持ってないのに、今回受信機だけを買ってしまったんですよ」と説明したところ、ようやく状況が理解できた模様。というか、「Bluetooth」という単語すら知らないのにいきなり思い付きでワイヤレス製品を購入とか…。なんだかな…。

ウチの中にあるデジタル機器で、Bluetoothを持ってる機器と言えば、スマホかノートPCぐらいしかない。親父さんのスマホとワイヤレススピーカーをペアリングして、たしかに音が鳴ることは確認できた。

しかし、親父さんは、「スマホの音が聞けても意味がない」「TVの音が聞きたい」と言い出した。となると、Bluetooth送信機(トランスミッター)を購入しないといけない…。

件のワイヤレススピーカーは、対応コーデックが aptX、aptX Low Latency (aptX LL)、SBC。さて、コレって何だろう…。自分、Bluetooth関連機器なんてほとんど持ってないから、何が何やら。

_【iPhone 15で高音質&低遅延!】Bluetoothイヤホンの「aptX LL」って何?コーデックとは?|radius|ラディウス株式会社 オーディオ・デジタル音響機器・Lightning製品メーカー

_Bluetoothオーディオの品質向上に貢献するQualcomm aptX - 半導体事業 - マクニカ

_【検証】Bluetoothイヤホンはゲームに使える?遅延を測定・比較してみた!【aptXLL】 | いろいろてすと中

上記のページによると、SBCが昔からあるコーデックだけど、人間の耳では聞こえづらい部分をマスキングしてるそうで、音源が mp3だったりした場合は二重にマスキングされることになって音質的によろしくないらしい。aptX はマスキングしていないので音質が良いのだとか。

更に、aptX に対して遅延を少なくしたのが aptX LL らしいので、TVの音を聞くには aptX LL 対応品を買っておけば良い…のかな? それでも数フレームは遅れて聞こえるらしいけど…。

音楽だけ聴く分には、Bluetooth の遅延云々はどうでもいいのだろうけど、TVを見ながら音声を聞く場合は、遅延云々は無視できない。画面の中の人が口をパクパクしてしばらくしてから音声が聞こえてきたら使い物にならない。全ての番組の全ての出演者がプチいっこく堂さんになってしまう。

そんなわけで、aptX LL対応の Bluetoothトランスミッター(送信機)をググってみたのだけど、種類が少ない…。

考えてみれば、当然かもしれない。例えばスマホの場合は Bluetooth機能を最初から持ってるし、今時店頭で販売されてる高機能TV(REGZA等)も Bluetooth機能を持っていたりするようなので、今から新規にその手の機器を購入して使う場合、別途 Bluetoothトランスミッターの購入が必要になることはまずないのだろう。最初からその機器に入っちゃってるから。

つまるところ、Bluetoothなんて持ってない昔のデジタル機器をどうにかしてワイヤレス対応にしたい、という場面でのみ、Bluetoothトランスミッターが必要になるわけだから、そりゃ種類も少なくなるよなと…。製品ジャンル自体がマイナーになってしまったのだろう…。

購入した製品の型番は、audio-technica AT-NSP300BT。

_AT-NSP300BT|AVアクセサリー:スピーカー|オーディオテクニカ

説明書を見たら、予想通り、Bluetooth接続のワイヤレススピーカーだった。ウチの茶の間に置いてあるTVは、TOSHIBA REGZA Z9000 という古い製品なので、Bluetooth送信機能なんてついてるはずもなく。親父さんに、「貴方は送信機を持ってないのに、今回受信機だけを買ってしまったんですよ」と説明したところ、ようやく状況が理解できた模様。というか、「Bluetooth」という単語すら知らないのにいきなり思い付きでワイヤレス製品を購入とか…。なんだかな…。

ウチの中にあるデジタル機器で、Bluetoothを持ってる機器と言えば、スマホかノートPCぐらいしかない。親父さんのスマホとワイヤレススピーカーをペアリングして、たしかに音が鳴ることは確認できた。

しかし、親父さんは、「スマホの音が聞けても意味がない」「TVの音が聞きたい」と言い出した。となると、Bluetooth送信機(トランスミッター)を購入しないといけない…。

件のワイヤレススピーカーは、対応コーデックが aptX、aptX Low Latency (aptX LL)、SBC。さて、コレって何だろう…。自分、Bluetooth関連機器なんてほとんど持ってないから、何が何やら。

_【iPhone 15で高音質&低遅延!】Bluetoothイヤホンの「aptX LL」って何?コーデックとは?|radius|ラディウス株式会社 オーディオ・デジタル音響機器・Lightning製品メーカー

_Bluetoothオーディオの品質向上に貢献するQualcomm aptX - 半導体事業 - マクニカ

_【検証】Bluetoothイヤホンはゲームに使える?遅延を測定・比較してみた!【aptXLL】 | いろいろてすと中

上記のページによると、SBCが昔からあるコーデックだけど、人間の耳では聞こえづらい部分をマスキングしてるそうで、音源が mp3だったりした場合は二重にマスキングされることになって音質的によろしくないらしい。aptX はマスキングしていないので音質が良いのだとか。

更に、aptX に対して遅延を少なくしたのが aptX LL らしいので、TVの音を聞くには aptX LL 対応品を買っておけば良い…のかな? それでも数フレームは遅れて聞こえるらしいけど…。

音楽だけ聴く分には、Bluetooth の遅延云々はどうでもいいのだろうけど、TVを見ながら音声を聞く場合は、遅延云々は無視できない。画面の中の人が口をパクパクしてしばらくしてから音声が聞こえてきたら使い物にならない。全ての番組の全ての出演者がプチいっこく堂さんになってしまう。

そんなわけで、aptX LL対応の Bluetoothトランスミッター(送信機)をググってみたのだけど、種類が少ない…。

考えてみれば、当然かもしれない。例えばスマホの場合は Bluetooth機能を最初から持ってるし、今時店頭で販売されてる高機能TV(REGZA等)も Bluetooth機能を持っていたりするようなので、今から新規にその手の機器を購入して使う場合、別途 Bluetoothトランスミッターの購入が必要になることはまずないのだろう。最初からその機器に入っちゃってるから。

つまるところ、Bluetoothなんて持ってない昔のデジタル機器をどうにかしてワイヤレス対応にしたい、という場面でのみ、Bluetoothトランスミッターが必要になるわけだから、そりゃ種類も少なくなるよなと…。製品ジャンル自体がマイナーになってしまったのだろう…。

[ ツッコむ ]

2023/02/14(火) [n年前の日記]

#1 [nitijyou][windows] 某所に行ってきた

先日某所に提供した、Athlon5350機(Windows10 x64 22H2)上で、残っていた3つの課題を解決するために、電動自転車で行ってきた。10:10-10:50まで作業。電話連絡時は「10分ぐらい作業させてほしい」と伝えたのに、結局1時間近く作業することに。なんとも申し訳ない。詳細はGRPでメモ。

1勝2敗な感じの結果になった…。とりあえず、他の環境でも役立ちそうなアレコレだけをメモ。

1勝2敗な感じの結果になった…。とりあえず、他の環境でも役立ちそうなアレコレだけをメモ。

◎ サインイン画面に削除したはずのユーザが表示される問題 :

Windows10 x64 22H2のサインイン画面に、削除したはずのユーザ名が真っ先に表示されて、しかも「ログインできない」とエラーを出す不具合が発生していた。

原因は、自動ログイン(自動サインイン)の設定が残っていたせいだった。netplwiz を起動して、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」にチェックを入れて「OK」をクリック。OS再起動をしたら、前回利用したユーザ名が最初に表示される状態になった。

原因は、自動ログイン(自動サインイン)の設定が残っていたせいだった。netplwiz を起動して、「ユーザーがこのコンピューターを使うには、ユーザー名とパスワードの入力が必要」にチェックを入れて「OK」をクリック。OS再起動をしたら、前回利用したユーザ名が最初に表示される状態になった。

◎ Windows10の「メール」でYahooメールが利用できない問題 :

てっきり、Yahoo! JAPANメール側の設定でパスワード認証が無効化されていて、それでWindows10の「メール」から使えないのだろうと思っていたけど、予想は外れた。となると…。まあ、諸般の事情で、YahooメールはWebブラウザ経由で利用してほしいという話になった。

ちなみに、パスワード認証が無効かどうかは、Yahooメール画面 → 右上の歯車アイコンをクリックして設定画面を開く → IMAP/POP/SMTPアクセス、を選んで、上のほうに「パスワード設定はこちら」的なリンクがあるかどうかで判断した。リンクがあったらパスワード認証は無効になっていて、リンクが無ければパスワード認証は有効になっている状態、なのだと思う。たぶん。Yahoo! JAPAN のFAQページを色々眺めた限りではそのように見えた。

ちなみに、パスワード認証が無効かどうかは、Yahooメール画面 → 右上の歯車アイコンをクリックして設定画面を開く → IMAP/POP/SMTPアクセス、を選んで、上のほうに「パスワード設定はこちら」的なリンクがあるかどうかで判断した。リンクがあったらパスワード認証は無効になっていて、リンクが無ければパスワード認証は有効になっている状態、なのだと思う。たぶん。Yahoo! JAPAN のFAQページを色々眺めた限りではそのように見えた。

◎ EPSON Scanが起動しない問題 :

複合機 EPSON EW-M660FT のスキャナを利用するため、EPSON Scan を Windows10 x64 22H2上でインストールしたけれど、アイコンをクリックしても正常起動しない。タスクバー上に一瞬アイコンが出てすぐ消える。エラーメッセージウインドウすら表示されない。

色々試してみたけれど ―― 試した内容は後で別記事にまとめるけれど ―― 結局、EPSON Scan を正常に起動させることはできなかった。惨敗。

ただ、コントロールパネル → デバイスとプリンターの表示 → EPSON EW-M660FT のアイコンを右クリック → スキャンの開始、を選んだところ、スキャナ機能がフツーに使えてしまった…。

また、Windows10の「設定」→ デバイス → プリンターとスキャナー → EW-M660FT を選んで「管理」 → 種類で「スキャナー」を選択したところ、「オススメのアプリがあるよ」的リンクが表示され、クリックしたところ Microsoft Store が開いて、Microsoft製の「Windowsスキャン」というアプリを紹介された。見た感じ、設定項目が少ないので、これなら誰でも利用できるはず。インストールして、EPSON Scan の代わりにコレを使ってほしい、という話をしてきた。

そんなわけで、実用上はこれで困らないだろうという状況には一応なったのだけど、期待していた状況には持っていけなかったわけで…。なんだか悔しい。

色々試してみたけれど ―― 試した内容は後で別記事にまとめるけれど ―― 結局、EPSON Scan を正常に起動させることはできなかった。惨敗。

ただ、コントロールパネル → デバイスとプリンターの表示 → EPSON EW-M660FT のアイコンを右クリック → スキャンの開始、を選んだところ、スキャナ機能がフツーに使えてしまった…。

また、Windows10の「設定」→ デバイス → プリンターとスキャナー → EW-M660FT を選んで「管理」 → 種類で「スキャナー」を選択したところ、「オススメのアプリがあるよ」的リンクが表示され、クリックしたところ Microsoft Store が開いて、Microsoft製の「Windowsスキャン」というアプリを紹介された。見た感じ、設定項目が少ないので、これなら誰でも利用できるはず。インストールして、EPSON Scan の代わりにコレを使ってほしい、という話をしてきた。

そんなわけで、実用上はこれで困らないだろうという状況には一応なったのだけど、期待していた状況には持っていけなかったわけで…。なんだか悔しい。

[ ツッコむ ]

#2 [windows] EPSON Scanが起動しなかったので確認した事項をメモ

無線LANでLANに参加している複合機、EPSONEW-M660FT のスキャナ機能を利用すべく、Windows10 x64 22H2上で EPSON Scan をインストールしたけれど、EPSON Scan が起動してくれなかった。タスクバー上に一瞬アイコンが表示されて、すぐ消える。エラーメッセージウインドウすら表示されない。

試してみた内容や、関連情報をメモ。数日前にメモした内容と重複するけど…。

試してみた内容や、関連情報をメモ。数日前にメモした内容と重複するけど…。

◎ ドライバ入手先 :

_エコタンク搭載モデル EW-M660FT ドライバー・ソフトウェアダウンロード|サポート&ダウンロード|エプソン

スキャナ関係のプログラムは3つある。

今回は、上の2つ、EWM660FT_JP_WIN_4020_41.exe と EPSONScan_W10P_20180704.exe を再インストールに使った。

スキャナ関係のプログラムは3つある。

- EPSON Scan (スキャナードライバー), 4.0.2.0, 2016/02/04公開, ファイル名 EWM660FT_JP_WIN_4020_41.exe

- EPSON Scan用 共通アップデーター (Windows10 April2018 Update用), , 2018/07/17公開, ファイル名 EPSONScan_W10P_20180704.exe

- EPSON Scan 表示修正パッチプログラム, 1.1, 2022/03/22, ファイル名 EPSONScan_W11P_20220311_S.exe

今回は、上の2つ、EWM660FT_JP_WIN_4020_41.exe と EPSONScan_W10P_20180704.exe を再インストールに使った。

◎ SMB1.0を有効化。 :

まず、SMB1.0が有効になっているか確認。スキャンデータの送受信に使うらしいので…。

_Windows 10 の SMB 1.0 を有効にする - IO DATA (pdf)

_【Windows10、11】SMB1.0Server機能の有効化(無効化)手順|よー友ログ

「SMB 1.0/CIFS 自動削除」にはチェックを入れない。これは一定期間SMB1.0が利用されないとSMB 1.0を無効化する機能なので、チェックを入れて有効にすると忘れた頃に各種共有機能が利用できなくなる。

確認したが、「SMB 1.0/CIFS Server」「SMB 1.0/CIFS Client」が有効、「SMB 1.0/CIFS 自動削除」は無効になっていた。これで問題無し。

_Windows 10 の SMB 1.0 を有効にする - IO DATA (pdf)

_【Windows10、11】SMB1.0Server機能の有効化(無効化)手順|よー友ログ

「SMB 1.0/CIFS 自動削除」にはチェックを入れない。これは一定期間SMB1.0が利用されないとSMB 1.0を無効化する機能なので、チェックを入れて有効にすると忘れた頃に各種共有機能が利用できなくなる。

確認したが、「SMB 1.0/CIFS Server」「SMB 1.0/CIFS Client」が有効、「SMB 1.0/CIFS 自動削除」は無効になっていた。これで問題無し。

◎ EPSON Scanをアンインストール。 :

コントロールパネル経由で、EPSON Scan をアンインストール。

_よくある質問(FAQ)|エプソン | スキャナードライバー(EPSON Scan)のアンインストール(削除)方法について教えてください<Windows>

次に、メンテナンスユーティリティ Esmutl.exe を使って、「設定初期化」と「完全削除」を行った。

_よくある質問(FAQ)|エプソン | EPSON Scan(スキャナードライバー)が起動しない場合の対処方法について教えてください<Windows>

メンテナンスユーティリティは、上記FAQページの下のほうにリンクがあるのでダウンロードして解凍して入手する。

作業後、C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe が存在していないことをたしかに確認した。これでアンインストールできているはず。

_よくある質問(FAQ)|エプソン | スキャナードライバー(EPSON Scan)のアンインストール(削除)方法について教えてください<Windows>

次に、メンテナンスユーティリティ Esmutl.exe を使って、「設定初期化」と「完全削除」を行った。

_よくある質問(FAQ)|エプソン | EPSON Scan(スキャナードライバー)が起動しない場合の対処方法について教えてください<Windows>

メンテナンスユーティリティは、上記FAQページの下のほうにリンクがあるのでダウンロードして解凍して入手する。

作業後、C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe が存在していないことをたしかに確認した。これでアンインストールできているはず。

◎ 再インストール。 :

以下の2つをインストール。

C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe のタイムスタンプをチェック。2018/06/11 になっていることを確認した。これで間違いなく、アップデーターは適用されているはず。

- EPSON Scan (スキャナードライバー) EWM660FT_JP_WIN_4020_41.exe

- EPSON Scan用 共通アップデーター (Windows10 April2018 Update用) EPSONScan_W10P_20180704.exe

C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe のタイムスタンプをチェック。2018/06/11 になっていることを確認した。これで間違いなく、アップデーターは適用されているはず。

◎ 「EPSON Scanの設定」を実行。 :

EPSON Scan を起動する前に、Windwosのスタートメニューから、「EPSON Scanの設定」を起動する。

「ローカル」と「ネットワーク」があるので、「ネットワーク」を選択。リストアップされた EW-M660FT のIPアドレスを選択して「OK」。

再度「EPSON Scanの設定」を起動して、「ネットワーク」と、EW-M660FTのIPアドレスが表示されていることを確認。「テスト」をクリック。「成功」と表示されることを確認した。これで間違いなく、EW-M660FT と通信ができているはず。

「ローカル」と「ネットワーク」があるので、「ネットワーク」を選択。リストアップされた EW-M660FT のIPアドレスを選択して「OK」。

再度「EPSON Scanの設定」を起動して、「ネットワーク」と、EW-M660FTのIPアドレスが表示されていることを確認。「テスト」をクリック。「成功」と表示されることを確認した。これで間違いなく、EW-M660FT と通信ができているはず。

◎ EPSON Scanを起動。 :

EPSON Scanを起動してみた。

タスクバー上に一瞬アイコンが表示されて、すぐ消えた。ダメだった。

タスクバー上に一瞬アイコンが表示されて、すぐ消えた。ダメだった。

◎ 互換性タブで管理者権限を指定 :

_epson scanがアプリケーション単位でハング | エプソン販売株式会社…

上記を参考に、C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe に対して、右クリック → プロパティ → 互換性 → 「管理者として実行する」にチェックを入れてみる。

ダメだった。症状変わらず。

上記を参考に、C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exe に対して、右クリック → プロパティ → 互換性 → 「管理者として実行する」にチェックを入れてみる。

ダメだった。症状変わらず。

◎ FULL.bmpを削除してみる :

_メモ - AkiWiki

_EPSON Scanがフリーズしてしまう件の対処: Yamaro.info@blog

C:\Documents and Settings\user\Application Data\EPSON\ESCNDV\、または、C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\EPSON\ESCNDV\ES00??\ の中に、FULL.bmp があるかどうか、あるなら削除してみる。

そんな名前のフォルダは存在しなかった。C:\Users\USERNAME\AppData\、もしくは、C:\ProgramData\ の中のどこかにあるんじゃないかと探してみたけど、無かった…。たぶんこの情報は昔の EPSON Scan の情報なのだろう。

_EPSON Scanがフリーズしてしまう件の対処: Yamaro.info@blog

C:\Documents and Settings\user\Application Data\EPSON\ESCNDV\、または、C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\EPSON\ESCNDV\ES00??\ の中に、FULL.bmp があるかどうか、あるなら削除してみる。

そんな名前のフォルダは存在しなかった。C:\Users\USERNAME\AppData\、もしくは、C:\ProgramData\ の中のどこかにあるんじゃないかと探してみたけど、無かった…。たぶんこの情報は昔の EPSON Scan の情報なのだろう。

◎ レジストリのアクセス権を確認 :

_価格.com - 『EPSON Scan起動とレジストリ』 EPSON GT-X770 のクチコミ掲示板

レジストリエディタ(regedit.exe)を起動して、HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON という場所? キー? があるか確認してみた。キーはある。しかも、サブキー?の中に、EW-M660FT のIPアドレスも記録されていた。どうやら設定情報はレジストリに書き込まれているらしい。

上記の場所にアクセス権を確認。右クリック → アクセス許可 → Administrators 等を選択。現在のユーザにも、Administrators にも、フルコントロールにチェックが入っていた。ということは、レジストリが読めなくておかしくなっているわけではなさそう。

レジストリエディタ(regedit.exe)を起動して、HKEY_CURRENT_USER\Software\EPSON という場所? キー? があるか確認してみた。キーはある。しかも、サブキー?の中に、EW-M660FT のIPアドレスも記録されていた。どうやら設定情報はレジストリに書き込まれているらしい。

上記の場所にアクセス権を確認。右クリック → アクセス許可 → Administrators 等を選択。現在のユーザにも、Administrators にも、フルコントロールにチェックが入っていた。ということは、レジストリが読めなくておかしくなっているわけではなさそう。

◎ WIAサービスを有効化する :

_FAQ - エプソン - EPSON Scan(スキャナードライバー)のインストール中に...

スタートボタンを右クリック → コンピュータの管理 → サービス → Windows Image Acquisition (WIA) を「自動」にして「開始」。

「手動」になっていたので、「自動」に変更した。ちなみに、該当サービスは既に「実行中」になっていた。

スタートボタンを右クリック → コンピュータの管理 → サービス → Windows Image Acquisition (WIA) を「自動」にして「開始」。

「手動」になっていたので、「自動」に変更した。ちなみに、該当サービスは既に「実行中」になっていた。

◎ ファイアウォールを確認 :

_FAQ - エプソン - プリンターをネットワーク接続する際、ファイアウォールに登録されるファイルについて

以下のプログラムがファイアウォールに登録されているか確認。

しかし、ファイアウォールの画面を眺めてみたけど、何をどうすればこのあたりを確認できるのか分らなかった…。

以下のプログラムがファイアウォールに登録されているか確認。

- C:\WINDOWS\twain_32\escndv\escfg.exe

- C:\WINDOWS\twain_32\escndv\escndv.exe

- C:\Program Files (x86)\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe

しかし、ファイアウォールの画面を眺めてみたけど、何をどうすればこのあたりを確認できるのか分らなかった…。

◎ イベントビューアーを一応確認 :

_EPSON Scanがフリーズしてしまう件の対処: Yamaro.info@blog

Windows10のスタートボタンを右クリック → イベントビューアーを選択。

左側の「Windowsログ」→「Application」を選択。ここにエラーログが残っているはずだけど…何も残ってない。

どうやら EPSON Scan自身は、自分が正常に起動/終了できているつもりらしい。致命的なエラーを出して強制終了しているわけではない模様。

WindowsのイベントビューアーからWindowsログのApplicationを見てみると、EPSON Scanがエラーで停止しているのがわかります。C:\Windows\twain_32\escndv\escndv.exeが停止しているようです。

Windows10のスタートボタンを右クリック → イベントビューアーを選択。

左側の「Windowsログ」→「Application」を選択。ここにエラーログが残っているはずだけど…何も残ってない。

どうやら EPSON Scan自身は、自分が正常に起動/終了できているつもりらしい。致命的なエラーを出して強制終了しているわけではない模様。

◎ 結末。 :

そんなわけで、ここまでやっても Windows10 x64 22H2上で EPSON Scan を正常に起動させることはできなかった。

現状の Windows10上で、EPSON Scan は起動しない状態になっているのだろうか。昨今の EPSON製複合機では、EPSON Scan ではなくて EPSON Scan 2、あるいは、EPSON ScanSmart なるプログラムを使ってスキャナを利用しているようだし…。

でも、先日某所に新規に導入されたDELL製PCにも Windows10 x64 22H2 がインストールされていたけれど、そのPCでは EPSON Scan がすんなり起動したし、スキャンもできたから、Windows10 x64 22H2上で EPSON Scan は動かない、というわけでもないはずで…。今回設置した Windows10 x64 22H2機の何かがおかしくて、EPSON Scan が起動できない状態になってるのだろうけど…。

現状の Windows10上で、EPSON Scan は起動しない状態になっているのだろうか。昨今の EPSON製複合機では、EPSON Scan ではなくて EPSON Scan 2、あるいは、EPSON ScanSmart なるプログラムを使ってスキャナを利用しているようだし…。

でも、先日某所に新規に導入されたDELL製PCにも Windows10 x64 22H2 がインストールされていたけれど、そのPCでは EPSON Scan がすんなり起動したし、スキャンもできたから、Windows10 x64 22H2上で EPSON Scan は動かない、というわけでもないはずで…。今回設置した Windows10 x64 22H2機の何かがおかしくて、EPSON Scan が起動できない状態になってるのだろうけど…。

この記事へのツッコミ

[ ツッコミを読む(1) | ツッコむ ]

2022/02/14(月) [n年前の日記]

#1 [pc] スマホ同期管理アプリが気になったけどダメダメだった

Windows10 を使っていると、時々「PCとスマートフォンをリンクしましょう!」「しましょう!」「しましょう!」「しましょう!」的なメッセージが表示されて、今までは無視していたのだけど。なんだかちょっと気の迷いで一応関連情報を調べてしまった。

どうやら、Windows10に標準で追加された「スマホ同期アプリ」「スマホ同期管理アプリ」というのがあるそうで。Wi-Fi経由でAndroid や iPhone に接続して、PC側からスマートフォンの通信機能? SMS? を使ったり、スマートフォン内の画像を閲覧したりできるらしい。

画像をPC側に持ってこれるのは便利そうだな…と思ったものの、ググってみたら転送時に画質が劣化するようで…。

_windowsとスマホで写真共有する最強の方法とアプリが見当たらないときの対処方法 | りらぼ

_Your Phone App - photo are lower resolution - Microsoft Community

3MBの画像が600KBにされてしまうらしい。なんじゃそりゃ。酷い。

設定変更できないかとググってみたけど、そんな設定は存在しないらしい。ダメじゃん。全然ダメダメじゃん。なんでそんなクソ仕様で固定してるんだ。いやまあ、何か事情があるんだろうけど、だとしても問答無用で1/5の画質にされちゃうのはあかんやろ。なんでも2MBを超える画像は再圧縮されちゃうらしいけど…。

画質劣化する/再圧縮されてしまうのは我慢ならないので、仕様がこのままなら今後使うことは無いだろうなと。一応、スマホ同期アプリをバックグラウンドで動かないように設定しておいた。設定 → プライバシー → バックグラウンドアプリ → スマホ同期、をオフに。

今まで通り、Android + CXファイルエクスプローラーでネットワークを有効にして、Windows10 + FFFTP で Androidにアクセスして画像を転送したほうが良さそうだなと…。

どうやら、Windows10に標準で追加された「スマホ同期アプリ」「スマホ同期管理アプリ」というのがあるそうで。Wi-Fi経由でAndroid や iPhone に接続して、PC側からスマートフォンの通信機能? SMS? を使ったり、スマートフォン内の画像を閲覧したりできるらしい。

画像をPC側に持ってこれるのは便利そうだな…と思ったものの、ググってみたら転送時に画質が劣化するようで…。

_windowsとスマホで写真共有する最強の方法とアプリが見当たらないときの対処方法 | りらぼ

_Your Phone App - photo are lower resolution - Microsoft Community

3MBの画像が600KBにされてしまうらしい。なんじゃそりゃ。酷い。

設定変更できないかとググってみたけど、そんな設定は存在しないらしい。ダメじゃん。全然ダメダメじゃん。なんでそんなクソ仕様で固定してるんだ。いやまあ、何か事情があるんだろうけど、だとしても問答無用で1/5の画質にされちゃうのはあかんやろ。なんでも2MBを超える画像は再圧縮されちゃうらしいけど…。

画質劣化する/再圧縮されてしまうのは我慢ならないので、仕様がこのままなら今後使うことは無いだろうなと。一応、スマホ同期アプリをバックグラウンドで動かないように設定しておいた。設定 → プライバシー → バックグラウンドアプリ → スマホ同期、をオフに。

今まで通り、Android + CXファイルエクスプローラーでネットワークを有効にして、Windows10 + FFFTP で Androidにアクセスして画像を転送したほうが良さそうだなと…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 某所に行ってきた

某所まで電動自転車で。PCの電源を切ったら前回の作業内容が消滅したとのこと。おそらくファイル保存してなかったのでは、と想像して、Excel 2007 でファイル保存する操作手順を伝えてきた。Excel 2003 と比べて、Excel 2007 はメニューやツールバーの見た目が変わってしまったので、一連の操作手順が分からなくなってるのではないか、と想像しているのだけど。

某所の方が、ファイルをどこに保存しているか、どんなファイル名で保存しているか、把握できてないあたりがそもそも問題かもしれない。ファイルやフォルダの概念をどう説明すれば…。いや、そもそも自分だって、それらの概念を本当に理解できているのか…。

某所の方が、ファイルをどこに保存しているか、どんなファイル名で保存しているか、把握できてないあたりがそもそも問題かもしれない。ファイルやフォルダの概念をどう説明すれば…。いや、そもそも自分だって、それらの概念を本当に理解できているのか…。

[ ツッコむ ]

2021/02/14(日) [n年前の日記]

#1 [raspberrypi] 手持ちの Raspberry Pi Zero Wをメンテナンス

手持ちの Raspberry Pi Zero W を久々に起動。少しメンテナンス。OS は Raspbian buster。

最近は Raspbian じゃなくて Raspberry Pi OS に名前が変わったんだっけか…。

_Raspberry Pi OS - Wikipedia

sudo apt update をしたら200個ほどパッケージが更新されていたようで、sudo apt upgrade で3〜4時間ほどかけて最新状態になった。

$ lsb_release -a No LSB modules are available. Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster

最近は Raspbian じゃなくて Raspberry Pi OS に名前が変わったんだっけか…。

_Raspberry Pi OS - Wikipedia

sudo apt update をしたら200個ほどパッケージが更新されていたようで、sudo apt upgrade で3〜4時間ほどかけて最新状態になった。

◎ Bluetoothリモコン用スクリプトを無効にした。 :

以前、Raspberry Pi Zero W を使って、Bluetoothリモコンからの信号を受け取る実験をしていたのだけど。

_BluetoothリモコンをRaspberry Pi Zero Wで認識させてみた

_Raspberry Pi Zero Wで自動実行

少しでも余計な処理を省いて動作を軽くしたいので、OS起動時に cron で立ち上げていた関連スクリプトを無効化した。

プロセスが動いてることを確認。

crontab -e で編集。行頭に # を打ってコメントアウト。

OS再起動。

プロセスが無くなっていることを確認。

スクリプトの自動起動を無効にできた。

_BluetoothリモコンをRaspberry Pi Zero Wで認識させてみた

_Raspberry Pi Zero Wで自動実行

少しでも余計な処理を省いて動作を軽くしたいので、OS起動時に cron で立ち上げていた関連スクリプトを無効化した。

$ crontab -l ... @reboot /usr/local/bin/bluebutton -d="Shutter3" -c /home/piuser/.config/bluebutton

プロセスが動いてることを確認。

$ ps aux | grep bluebutton piuser 343 0.0 0.2 1924 1144 ? Ss 21:22 0:00 /bin/sh -c /usr/local/bin/bluebutton -d="Shutter3" -c /home/piuser/.config/bluebutton piuser 348 1.8 2.9 24480 12828 ? Sl 21:22 0:13 /usr/bin/ruby2.5 /usr/local/bin/bluebutton -d=Shutter3 -c /home/piuser/.config/bluebutton piuser 1143 0.0 0.4 4032 2116 pts/0 S+ 21:34 0:00 grep --color=auto bluebutton既にスクリプトが動いてることが分かる。

crontab -e で編集。行頭に # を打ってコメントアウト。

$ crontab -e ... # @reboot /usr/local/bin/bluebutton -d="Shutter3" -c /home/piuser/.config/bluebutton

OS再起動。

$ sudo reboot

プロセスが無くなっていることを確認。

$ ps aux | grep bluebutton piuser 962 0.0 0.4 3900 2092 pts/0 S+ 21:40 0:00 grep --color=auto bluebutton

スクリプトの自動起動を無効にできた。

◎ lighttpd の自動起動を無効化。 :

Raspberry Pi Zero W + Raspbian buster 上で自動起動していた lighttpd を自動起動しないようにした。

状態を確認。

アクティブかどうかを確認。

サービスを停止。

サービスの自動起動を無効化。

サービスの自動起動設定を確認。

sudo reboot でOSを再起動して、設定が反映されているか、lighttpd が動いていない状態になったか確認。

参考ページ。

_systemdによる自動起動 | そう備忘録

状態を確認。

$ sudo systemctl status lighttpd

● lighttpd.service - Lighttpd Daemon

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Sun 2021-02-14 21:37:41 JST; 7min ago

Process: 298 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, stat

Main PID: 409 (lighttpd)

Tasks: 6 (limit: 877)

CGroup: /system.slice/lighttpd.service

├─409 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf

├─484 /usr/bin/php-cgi

├─493 /usr/bin/php-cgi

├─494 /usr/bin/php-cgi

├─495 /usr/bin/php-cgi

└─496 /usr/bin/php-cgi

2月 14 21:37:27 raspi0w systemd[1]: Starting Lighttpd Daemon...

2月 14 21:37:40 raspi0w lighttpd[298]: 2021-02-14 21:37:28: (plugin.c.190) Cannot load plugin mod_c

2月 14 21:37:40 raspi0w lighttpd[298]: 2021-02-14 21:37:28: (plugin.c.190) Cannot load plugin mod_f

2月 14 21:37:41 raspi0w systemd[1]: Started Lighttpd Daemon.

2月 14 21:37:49 raspi0w lighttpd[409]: 2021-02-14 21:37:42: (plugin.c.190) Cannot load plugin mod_c

2月 14 21:37:49 raspi0w lighttpd[409]: 2021-02-14 21:37:42: (plugin.c.190) Cannot load plugin mod_f

アクティブかどうかを確認。

$ sudo systemctl is-active lighttpd active

サービスを停止。

$ sudo systemctl stop lighttpd $ sudo systemctl is-active lighttpd inactive

サービスの自動起動を無効化。

$ sudo systemctl disable lighttpd Synchronizing state of lighttpd.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable lighttpd Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lighttpd.service.

サービスの自動起動設定を確認。

$ sudo systemctl is-enabled lighttpd disabled

sudo reboot でOSを再起動して、設定が反映されているか、lighttpd が動いていない状態になったか確認。

$ sudo systemctl is-active lighttpd inactive

参考ページ。

_systemdによる自動起動 | そう備忘録

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] ダイソーで買ってきたタッチライトを設置

数日前にダイソーで、COBタッチライトを購入していたのでメモ。色はホワイト。昼白色。単4x3本。株式会社グリーンオーナメント製。No.31139、と書いてある。裏側の電池の蓋はネジ止め式。壁にぶら下げるための穴もある。おそらく以下の製品かなと…。

_100均のCOBタッチライト[ホワイト・オレンジ]のレビュー【2020版】

電池を入れて使えるようにしておいた。これでもし停電になっても、多少は役立つはず…。

スイッチを押すたびに、強 → 弱 → 消灯に切り替わるけれど、強は直視できないほどの明るさ。視界に入らない感じで設置できればイイ感じかもしれず。

_100均のCOBタッチライト[ホワイト・オレンジ]のレビュー【2020版】

電池を入れて使えるようにしておいた。これでもし停電になっても、多少は役立つはず…。

スイッチを押すたびに、強 → 弱 → 消灯に切り替わるけれど、強は直視できないほどの明るさ。視界に入らない感じで設置できればイイ感じかもしれず。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 犬が逃げた

ここ最近、夜は家の門を閉めて、門の下の隙間を塞ぐ板を置いて、庭に犬を放していたのだけど。夜中の2時頃、門のあたりで、犬がクンクンと鳴く声と、門の下に置いていた板がカタカタする音が聞こえてきて。まさか、と思って見に行ったら、庭に居るはず犬の姿が見当たらず。野郎、逃げやがったな…。

おそらく、昨晩の大きな地震で、板の位置がずれてしまったのだろう…。更に、揺れで恐怖を感じて、寝床から出て庭をウロウロしてたら、「おや、ここから出られるぞ」的に隙間を見つけてしまったのだろう…。

朝になっても夕方になっても帰ってこなくて。親父さんは、車で乙字ヶ滝や未来博跡地のあたりまで探しに行ったけど見つからず。自分も、電動自転車で、17:05-18:32ほど普段の散歩コースの3ルート分を走ってみたけど見つからず。もしや国道4号線を渡ろうとして轢かれて毛皮状態になっているのではとあちこち走って凝視してみたけれど、それらしいものは見えず。

しかし、自分が探している間に、お袋さんが家の裏のあたりで犬を見つけてくれた。名前を呼んだらダッシュで走ってきたとか。良かった…。見つかって良かった…。近所をウロウロしてたらしいのは助かった…。とりあえず今晩は、鎖で繋いでおくことにする…。

おそらく、昨晩の大きな地震で、板の位置がずれてしまったのだろう…。更に、揺れで恐怖を感じて、寝床から出て庭をウロウロしてたら、「おや、ここから出られるぞ」的に隙間を見つけてしまったのだろう…。

朝になっても夕方になっても帰ってこなくて。親父さんは、車で乙字ヶ滝や未来博跡地のあたりまで探しに行ったけど見つからず。自分も、電動自転車で、17:05-18:32ほど普段の散歩コースの3ルート分を走ってみたけど見つからず。もしや国道4号線を渡ろうとして轢かれて毛皮状態になっているのではとあちこち走って凝視してみたけれど、それらしいものは見えず。

しかし、自分が探している間に、お袋さんが家の裏のあたりで犬を見つけてくれた。名前を呼んだらダッシュで走ってきたとか。良かった…。見つかって良かった…。近所をウロウロしてたらしいのは助かった…。とりあえず今晩は、鎖で繋いでおくことにする…。

[ ツッコむ ]

2020/02/14(金) [n年前の日記]

#1 [pc] マウスの自作って本当にできないのだろうか

マウスって本当に自作できないのかなと気になって。ググって調べているところ。

一応、Arduino + ジョイスティックを使うことで、マウスっぽいモノを作れなくもないらしい。いくつか製作事例も見かけたし。

ただ、光学センサで位置取得をするマウス製作事例は見つからず…。

ジョイパッド(ゲームコントローラ)のアナログスティック部分を使ってマウスカーソルの移動をしてみた人なら分かるだろうけど、ジョイスティックでポインティング操作って、ほとんど現実的ではないよなと…。なかなか厳しい。

一応、Arduino + ジョイスティックを使うことで、マウスっぽいモノを作れなくもないらしい。いくつか製作事例も見かけたし。

ただ、光学センサで位置取得をするマウス製作事例は見つからず…。

ジョイパッド(ゲームコントローラ)のアナログスティック部分を使ってマウスカーソルの移動をしてみた人なら分かるだろうけど、ジョイスティックでポインティング操作って、ほとんど現実的ではないよなと…。なかなか厳しい。

◎ 見かけたページをメモ。 :

_第62回 USBデバイスが作れるArduino? Arduino Pro Micro(Leonardo)でHID機能を使ってみる | Device Plus - デバプラ

_Arduino Nano(Uno)でジョイスティックマウスを作る - 適当のごった煮

_ジョイスティックとタクトスイッチでマウスを作る | 物を作る者

_Arduinoを用いてジョイスティックを使ってみる | 物を作る者

_Arduino Micro を使って、試しに USB スライドパッド マウスを作ってみた(小型USBキーボード自作のための準備色々): K.H.WEBLOG

_手が不自由な人用の入力デバイス「らくらくマウス」をPro Microで自作する - nomolkのブログ

_Example: Joystick Mouse | Pro Trinket as a USB HID Mouse | Adafruit Learning System

_DIY IMU-based SmartTV controller/mouse with Arduino Micro - Hackster.io

_Computer mouse - HomoFaciens

_Emulate HID base on java,WIFI ESP8266 Arduino 3D mouse - YouTube

_トラックボールを作る | 一生、いちエンジニア。

_Arduino Nano(Uno)でジョイスティックマウスを作る - 適当のごった煮

_ジョイスティックとタクトスイッチでマウスを作る | 物を作る者

_Arduinoを用いてジョイスティックを使ってみる | 物を作る者

_Arduino Micro を使って、試しに USB スライドパッド マウスを作ってみた(小型USBキーボード自作のための準備色々): K.H.WEBLOG

_手が不自由な人用の入力デバイス「らくらくマウス」をPro Microで自作する - nomolkのブログ

_Example: Joystick Mouse | Pro Trinket as a USB HID Mouse | Adafruit Learning System

_DIY IMU-based SmartTV controller/mouse with Arduino Micro - Hackster.io

_Computer mouse - HomoFaciens

_Emulate HID base on java,WIFI ESP8266 Arduino 3D mouse - YouTube

_トラックボールを作る | 一生、いちエンジニア。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] マウス以外のポインティングデバイスが気になる

マウスを発明したのは、故・ダグラス・エンゲルバート博士だけれど。

_マウスを発明した現代ICTの立役者:追悼ダグラス・エンゲルバート(前編)by 林信行 - 週刊アスキー

_マウスを発明した現代ICTの立役者:追悼ダグラス・エンゲルバート(後編)by 林信行 - 週刊アスキー

当時、マウス以外にも様々なポインティングデバイスを考案していたらしく…。

その、没になったアイデア群が気になったりするわけで。当時はコストがかかり過ぎて現実的ではないとされたアイデアも、今現在入手可能な部品を使えば実現できるのではなかろうか。そして、もしかすると、マウスよりはるかに使いやすい入力デバイスになる可能性があったりしないかと。

例えば、当時、「入力デバイスにコンピュータを1つ載せて多彩な制御をしたい」なんて言ったら、「入力デバイス如きにそんなモノを載せるなんて、お前は馬鹿か」と言われただろう。しかし今なら、Arduinoを1つ使うだけでも試作機程度なら作れるはず。

「ケーブルが邪魔でコレは使えない」と判断されたアイデアだって、今ならワイヤレスが使えるから問題にならないし。

光学センサや画像センサを使った入力デバイスだって、当時は無理でも今なら実現可能だろう…。

なので、没になったアイデア群が気になるわけで。中には目ウロコなモノが、今なら真価が発揮されるアイデアが、実は紛れているのではないか…。

しかし、ググってみても、それら没案に遭遇せず。せいぜい見かけたのが前述のインタビュー記事ぐらいで…。どこかに資料が残ってたりしないのかなあ。

_マウスを発明した現代ICTの立役者:追悼ダグラス・エンゲルバート(前編)by 林信行 - 週刊アスキー

_マウスを発明した現代ICTの立役者:追悼ダグラス・エンゲルバート(後編)by 林信行 - 週刊アスキー

当時、マウス以外にも様々なポインティングデバイスを考案していたらしく…。

―― 当事、ライトペンはあったんですか?

E すでにライトペンもあったし、トラックボールもあった。

―― マウスのほかにもポインティング装置のアイデアはあったのですか?

E いくつかあった。1つは、ポインタのついたバンドを頭に巻き付けて、首を動かして位置を指定するもので、我々は「ノーズ(鼻)・ポインタ」と呼んでいた。それから、車を運転していて、アクセルやブレーキのようなペダルを使う装置も考えたし、膝を上下左右に動かして位置を指定する装置も考えていたんだが、この装置を長く使うと足がつってしまうことに気が付いたんだ(笑)。

だが、「ハンド・マウス」を開発してみるとこれがあまりにもいい出来だったので、ほかの装置の開発はやめてしまった。もっとも、頭にくくりつけるポインタは現在、からだの不自由なかた向けとして応用されているようだね。とにかく、コンピュータとインタラクションをするためのあらゆる装置を検証したよ。

そういえばキーが5つのキーボードも開発した。それぞれのキーが5本の指に対応していて、複数キーを組み合わせて同時に押すことで多彩な文字の入力を実現していた。文字入力だけじゃなく、いろいろな機能も持たせて、あるキーを押すとコピー、別のキーを押すと消去といった操作に切り替わり、ほかのキーの組み合わせで単語、段落といった選択範囲の指定ができた。いちいちマウスカーソルをあわせて選択するよりも正確でてっとり早い方法だった。今日のパソコンよりも迅速に操作ができていたと信じている。

その、没になったアイデア群が気になったりするわけで。当時はコストがかかり過ぎて現実的ではないとされたアイデアも、今現在入手可能な部品を使えば実現できるのではなかろうか。そして、もしかすると、マウスよりはるかに使いやすい入力デバイスになる可能性があったりしないかと。

例えば、当時、「入力デバイスにコンピュータを1つ載せて多彩な制御をしたい」なんて言ったら、「入力デバイス如きにそんなモノを載せるなんて、お前は馬鹿か」と言われただろう。しかし今なら、Arduinoを1つ使うだけでも試作機程度なら作れるはず。

「ケーブルが邪魔でコレは使えない」と判断されたアイデアだって、今ならワイヤレスが使えるから問題にならないし。

光学センサや画像センサを使った入力デバイスだって、当時は無理でも今なら実現可能だろう…。

なので、没になったアイデア群が気になるわけで。中には目ウロコなモノが、今なら真価が発揮されるアイデアが、実は紛れているのではないか…。

しかし、ググってみても、それら没案に遭遇せず。せいぜい見かけたのが前述のインタビュー記事ぐらいで…。どこかに資料が残ってたりしないのかなあ。

[ ツッコむ ]

#3 [pc] マウスホイールを代替する何かって無いのかな

安価なホイール付きマウスは、ホイール部分が機械式ロータリーエンコーダになっているけれど。しばらく使っていると接点部分が削れてきて壊れてしまうわけで。気が利いた製品なら光学式ロータリーエンコーダになってるらしいけど…。

マウスホイールが真っ先に壊れるのであれば、そのホイール部分だけを別の入力デバイスにしてしまうことはできないのだろうか。

と思ってググってみたけど…。全然その手の情報が出てこない…。そんな製品は無いよ、ということか…。

まあ、誰もが、「マウスホイールでいいじゃん」「ホイールが壊れたらマウスを買い替えればいいじゃん。安いんだし」と考えてるから代替デバイスなんて出てくるはずもない、ということだろうなと。

しかし、ホイールが壊れて、新しいマウスを買おうとしても、その頃にはその型番のマウスが生産中止になってたりするのだよなあ…。「マウスなんて何でもいいだろ」と言い切る人なら何も困らないのだろうけど…。

マウスホイールが真っ先に壊れるのであれば、そのホイール部分だけを別の入力デバイスにしてしまうことはできないのだろうか。

と思ってググってみたけど…。全然その手の情報が出てこない…。そんな製品は無いよ、ということか…。

まあ、誰もが、「マウスホイールでいいじゃん」「ホイールが壊れたらマウスを買い替えればいいじゃん。安いんだし」と考えてるから代替デバイスなんて出てくるはずもない、ということだろうなと。

しかし、ホイールが壊れて、新しいマウスを買おうとしても、その頃にはその型番のマウスが生産中止になってたりするのだよなあ…。「マウスなんて何でもいいだろ」と言い切る人なら何も困らないのだろうけど…。

◎ 光学式の仕組みもよく分からない。 :

機械式ロータリーエンコーダを光学式ロータリーエンコーダに差し替えることってできないのかなとググってみたけれど、そもそも光学式ロータリーエンコーダの仕組みがよく分からず。

巷の解説図を眺めると、回転したよ、という情報は取得できそうと分かるのだけど。どちらの向きに回転してるよ、という情報は取得できないのでは…。どういう仕組みになってるんだろう…。受光センサが1つじゃなくて、複数ついていて向きを判断できるのかな…?

巷の解説図を眺めると、回転したよ、という情報は取得できそうと分かるのだけど。どちらの向きに回転してるよ、という情報は取得できないのでは…。どういう仕組みになってるんだろう…。受光センサが1つじゃなくて、複数ついていて向きを判断できるのかな…?

◎ 画像センサで回転を判別できないか。 :

マウスの位置を取得する際は、底面の光学センサ ―― 画像センサに近いセンサを使っているはずだけど。

アレをホイール回転の判別にも流用できないものだろうか。マウス位置も、ホイール回転も、どちらも同種のセンサで取得できれば、使う部品の種類を絞れるから、センサを大量生産してコストも抑えられるのでは。

まあ、それでも、機械式よりは安く作れないのだろうな…。センサを動かすために電気も使うだろうし…。ワイヤレスマウスなら省電力にも気を使わないといかんだろうし…。

いや待てよ。光ファイバーを利用して、底面の光学センサ部分にホイール部分のソレを回してしまうのはどうか。センサは1つしかないけれど、位置取得もホイール回転もその1つのセンサで調べちゃうよ、みたいな。でも、光ファイバーってコストはどうなんだろうな…。それに、底面のあたりで光ファイバーを90度曲げなければいけないけど、光ファイバーって曲げちゃいけないはずだし、物理的にそんな構造は無理かも…。

でも、ホイールを回してる時ってマウス位置は動かさないし、マウス位置を動かしてるときはホイールを回してないよな…。光学的な工夫で、1つのセンサで済ませられないものか…。

アレをホイール回転の判別にも流用できないものだろうか。マウス位置も、ホイール回転も、どちらも同種のセンサで取得できれば、使う部品の種類を絞れるから、センサを大量生産してコストも抑えられるのでは。

まあ、それでも、機械式よりは安く作れないのだろうな…。センサを動かすために電気も使うだろうし…。ワイヤレスマウスなら省電力にも気を使わないといかんだろうし…。

いや待てよ。光ファイバーを利用して、底面の光学センサ部分にホイール部分のソレを回してしまうのはどうか。センサは1つしかないけれど、位置取得もホイール回転もその1つのセンサで調べちゃうよ、みたいな。でも、光ファイバーってコストはどうなんだろうな…。それに、底面のあたりで光ファイバーを90度曲げなければいけないけど、光ファイバーって曲げちゃいけないはずだし、物理的にそんな構造は無理かも…。

でも、ホイールを回してる時ってマウス位置は動かさないし、マウス位置を動かしてるときはホイールを回してないよな…。光学的な工夫で、1つのセンサで済ませられないものか…。

[ ツッコむ ]

#4 [pc] スマホ用コントローラをPCで使えないのかな

Amazon を眺めていたら、スマホ用コントローラが安い上に種類が豊富なことに気づいたわけで。爆発的に普及した機器向けのアレコレって安く作れるのだな、大量生産しても売れると考えるからだろうか、と思ったりもして。

さておき。アレってPCで利用できないのかなあ…。

ほとんどの製品が、PCで使えるとは謳ってないんだよな…。一部の製品は使えると書いてあるけど…。もったいないよなあ…。あんなにたくさん作ってあって選び放題なのに、PCでは使えないとか…。もったいない…。

さておき。アレってPCで利用できないのかなあ…。

ほとんどの製品が、PCで使えるとは謳ってないんだよな…。一部の製品は使えると書いてあるけど…。もったいないよなあ…。あんなにたくさん作ってあって選び放題なのに、PCでは使えないとか…。もったいない…。

[ ツッコむ ]

2019/02/14(木) [n年前の日記]

#1 [anime] 「NANA」最終回を視聴

BS日テレで放送されてたアニメ版「NANA」の最終回を視聴。

当時も見てはいたけれど、再度見てもやはり面白かった。演出がキレッキレというか。なんてことのない会話でもテンポが良くて見ていて楽しいし、そこから急に挿入される、落ち込んだモノローグ。作品全体を覆う、強烈なコントラスト。このアニメは名作。

ラストカットで、イチゴのグラスが描かれていたのだな…。かつて、二つとも床に落として、まるでハートの形のように重なりながら、しかし粉々に砕け散ってしまったイチゴのグラス。二人が一緒に過ごしていた時期を象徴する、あのアイテム。新しく買ってきたのだろうけど、今は机の上に一つしかないソレ。 *1 こういう見せ方、イイなと。

当時も見てはいたけれど、再度見てもやはり面白かった。演出がキレッキレというか。なんてことのない会話でもテンポが良くて見ていて楽しいし、そこから急に挿入される、落ち込んだモノローグ。作品全体を覆う、強烈なコントラスト。このアニメは名作。

ラストカットで、イチゴのグラスが描かれていたのだな…。かつて、二つとも床に落として、まるでハートの形のように重なりながら、しかし粉々に砕け散ってしまったイチゴのグラス。二人が一緒に過ごしていた時期を象徴する、あのアイテム。新しく買ってきたのだろうけど、今は机の上に一つしかないソレ。 *1 こういう見せ方、イイなと。

*1: 周りには、ビールが2本。灰皿が一つ。もしかして、元ブラストメンバーの人数に合わせたソレなのだろうか。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 「ケムリクサ」迷子の回を視聴

「ケムリクサ」の、人間モドキが迷子になる回を視聴。

面白いアニメだなと。まるで昔のADVをプレイしてるような感覚になった。謎の置き方、そして、開示の仕方が上手い監督さんとは聞いていたけど、これはたしかにそうかもしれない。

見ているうちになんとなく。ゲームを原作とするアニメ化作品はえてして上手くいかないことがあるけれど、このアニメは、ゲームが原作じゃないはずなのに、なんだかゲームをプレイしてるような感覚になるわけで、もしかするとゲームをアニメ化する際のヒントが隠れてそうな気もしたり。

面白いアニメだなと。まるで昔のADVをプレイしてるような感覚になった。謎の置き方、そして、開示の仕方が上手い監督さんとは聞いていたけど、これはたしかにそうかもしれない。

見ているうちになんとなく。ゲームを原作とするアニメ化作品はえてして上手くいかないことがあるけれど、このアニメは、ゲームが原作じゃないはずなのに、なんだかゲームをプレイしてるような感覚になるわけで、もしかするとゲームをアニメ化する際のヒントが隠れてそうな気もしたり。

[ ツッコむ ]

2018/02/14(水) [n年前の日記]

#1 [ruby][dxruby] DXOpalを試用してみようと思ったらインストールでハマった

DXOpal という、Rubyのソースをブラウザ上で動かせるゲームライブラリがあるのだけれど。

_DXOpal demo

_Rubyist Magazine - Rubyで始めるゲームプログラミング - DXOpal編 -

_以前少し試用した のだけど、現行版はテンプレートの出力ができたり、サーバを起動して動作確認できるようになっているようで。スゴイ。これはなんだか便利そう。

ということで、DXOpal を Windows10 x64 + Ruby mingw版の環境でインストールしてみようとしたものの、ちょっとハマった。

結論だけ先に書くと…。

_DXOpal demo

_Rubyist Magazine - Rubyで始めるゲームプログラミング - DXOpal編 -

_以前少し試用した のだけど、現行版はテンプレートの出力ができたり、サーバを起動して動作確認できるようになっているようで。スゴイ。これはなんだか便利そう。

ということで、DXOpal を Windows10 x64 + Ruby mingw版の環境でインストールしてみようとしたものの、ちょっとハマった。

結論だけ先に書くと…。

- Windows + Ruby 2.2.x 上で DXOpal はインストールできない。

- Windows + Ruby 2.3.x、Ruby 2.4.x 上では、管理者権限でコマンドプロンプトを開いてインストールすれば、インストールできなくもない。

- Ubuntu Linux 上なら sudo gem install dxopal でインストールできる。

◎ Windows上でインストールできない。 :

Ruby 2.2.6 p 396 mingw版では、DXOpal をインストールしようとしても、以下のようなエラーが表示される。

opal のインストールで失敗してるように見える。これはアレかな。Windows版の Ruby では使えない、というオチかな…。

Ruby 2.3.3 ではどうだろう。

Ruby 2.3.3 p222 上でもエラーが出るな…。Ruby 2.2.6 と比べたら、まだスルスルと進んでる気配もあるけれど。

ちなみに、uru というのは、Ruby の異なるバージョンを切り替えて使うことができるツール。

_uru - Windows用のRuby環境セレクター | ソフトアンテナブログ

_pikの替わりにuru〜windowsで複数バージョンのrubyを切り替える〜 - Qiita

_Windows7でRubyのバージョン管理!pikの代わりにuruを使う。 - 思い付くまでタイトル未定

他に、pik というツールを使っても、Rubyのバージョンを切り替えることができる。

_Windows7にRubyInstaller+Pikで複数バージョンのRuby環境を整える - ひろうぃんの雑記

さておき。Ruby 2.4.3 ではどうかな。

Ruby 2.3.3 と同様のエラーが出た。

> ruby -v

ruby 2.2.6p396 (2016-11-15 revision 56800) [i386-mingw32]

> gem install dxopal

Fetching: sourcemap-0.1.1.gem (100%)

Successfully installed sourcemap-0.1.1

Fetching: hike-1.2.3.gem (100%)

Successfully installed hike-1.2.3

Fetching: opal-0.11.0.gem (100%)

C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:388:in `symlink': symlink() function is unimplemented on this machine (NotImplementedError)

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:388:in `block (2 levels) in extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/tar_reader.rb:65:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:365:in `block in extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:459:in `block in open_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:456:in `wrap'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:456:in `open_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:364:in `extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:345:in `block (2 levels) in extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/tar_reader.rb:65:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:342:in `block in extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/file_source.rb:30:in `open'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/file_source.rb:30:in `with_read_io'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:339:in `extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/installer.rb:772:in `extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/installer.rb:302:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/resolver/specification.rb:97:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:166:in `block in install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:156:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:156:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:205:in `install_gem'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:255:in `block in install_gems'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:251:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:251:in `install_gems'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:158:in `execute'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command.rb:310:in `invoke_with_build_args'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command_manager.rb:169:in `process_args'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command_manager.rb:139:in `run'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/gem_runner.rb:55:in `run'

from C:/Ruby/Ruby22/bin/gem:21:in `<main>'

opal のインストールで失敗してるように見える。これはアレかな。Windows版の Ruby では使えない、というオチかな…。

Ruby 2.3.3 ではどうだろう。

> uru ls

187mingw32 : ruby 1.8.7 (2013-06-27 patchlevel 374) [i386-mingw32]

187mswin32 : ruby 1.8.7 (2010-12-23 patchlevel 330) [i386-mswin32]

19 : ruby 1.9.3p551 (2014-11-13) [i386-mingw32]

200 : ruby 2.0.0p648 (2015-12-16) [i386-mingw32]

21 : ruby 2.1.9p490 (2016-03-30 revision 54437) [i386-mingw32]

220mswin32 : ruby 2.2.0p0 (2014-12-25 revision 49005) [i386-mswin32_100]

23 : ruby 2.3.3p222 (2016-11-21 revision 56859) [i386-mingw32]

24 : ruby 2.4.3p205 (2017-12-14 revision 61247) [i386-mingw32]

=> system : ruby 2.2.6p396 (2016-11-15 revision 56800) [i386-mingw32]

> uru 23

---> now using ruby 2.3.3-p222 tagged as `23`

> ruby -v

ruby 2.3.3p222 (2016-11-21 revision 56859) [i386-mingw32]

> gem install dxopal

Fetching: sourcemap-0.1.1.gem (100%)

Successfully installed sourcemap-0.1.1

Fetching: hike-1.2.3.gem (100%)

Successfully installed hike-1.2.3

Fetching: ast-2.4.0.gem (100%)

Successfully installed ast-2.4.0

Fetching: parser-2.3.3.1.gem (100%)

Successfully installed parser-2.3.3.1

Fetching: opal-0.11.0.gem (100%)

ERROR: While executing gem ... (Errno::EACCES)

Permission denied @ rb_file_s_symlink - (./exe, D:/Ruby/Ruby23/lib/ruby/gems/2.3.0/gems/opal-0.11.0/bin)

Ruby 2.3.3 p222 上でもエラーが出るな…。Ruby 2.2.6 と比べたら、まだスルスルと進んでる気配もあるけれど。

ちなみに、uru というのは、Ruby の異なるバージョンを切り替えて使うことができるツール。

_uru - Windows用のRuby環境セレクター | ソフトアンテナブログ

_pikの替わりにuru〜windowsで複数バージョンのrubyを切り替える〜 - Qiita

_Windows7でRubyのバージョン管理!pikの代わりにuruを使う。 - 思い付くまでタイトル未定

他に、pik というツールを使っても、Rubyのバージョンを切り替えることができる。

_Windows7にRubyInstaller+Pikで複数バージョンのRuby環境を整える - ひろうぃんの雑記

さておき。Ruby 2.4.3 ではどうかな。

> uru 24

---> now using ruby 2.4.3-p205 tagged as `24`

> ruby -v

ruby 2.4.3p205 (2017-12-14 revision 61247) [i386-mingw32]

> gem install dxopal

Fetching: sourcemap-0.1.1.gem (100%)

Successfully installed sourcemap-0.1.1

Fetching: hike-1.2.3.gem (100%)

Successfully installed hike-1.2.3

Fetching: ast-2.4.0.gem (100%)

Successfully installed ast-2.4.0

Fetching: parser-2.3.3.1.gem (100%)

Successfully installed parser-2.3.3.1

Fetching: opal-0.11.0.gem (100%)

ERROR: While executing gem ... (Errno::EACCES)

Permission denied @ rb_file_s_symlink - (./exe, D:/Ruby/Ruby24/lib/ruby/gems/2.4.0/gems/opal-0.11.0/bin)

Ruby 2.3.3 と同様のエラーが出た。

◎ 管理者権限でインストールしないといかんらしい。 :

エラーメッセージでググったら以下の記事に遭遇。

_メモ: Sass をWindowsに入れようとしたらgemで怒られたよ - tetsunosukeのnotebook

管理者権限でコマンドプロンプトを開いて、そこで作業すると改善する場合もあるらしい。試してみた。

Ruby 2.2.6 の場合。

Ruby 2.3.3 の場合。

Ruby 2.4.3 の場合。

つまり…。

_メモ: Sass をWindowsに入れようとしたらgemで怒られたよ - tetsunosukeのnotebook

管理者権限でコマンドプロンプトを開いて、そこで作業すると改善する場合もあるらしい。試してみた。

Ruby 2.2.6 の場合。

> ruby -v

ruby 2.2.6p396 (2016-11-15 revision 56800) [i386-mingw32]

> gem install dxopal

C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:388:in `symlink': symlink() function is unimplemented on this machine (NotImplementedError)

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:388:in `block (2 levels) in extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/tar_reader.rb:65:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:365:in `block in extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:459:in `block in open_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:456:in `wrap'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:456:in `open_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:364:in `extract_tar_gz'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:345:in `block (2 levels) in extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/tar_reader.rb:65:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:342:in `block in extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/file_source.rb:30:in `open'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package/file_source.rb:30:in `with_read_io'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/package.rb:339:in `extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/installer.rb:772:in `extract_files'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/installer.rb:302:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/resolver/specification.rb:97:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:166:in `block in install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:156:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/request_set.rb:156:in `install'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:205:in `install_gem'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:255:in `block in install_gems'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:251:in `each'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:251:in `install_gems'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/commands/install_command.rb:158:in `execute'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command.rb:310:in `invoke_with_build_args'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command_manager.rb:169:in `process_args'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/command_manager.rb:139:in `run'

from C:/Ruby/Ruby22/lib/ruby/site_ruby/2.2.0/rubygems/gem_runner.rb:55:in `run'

from C:/Ruby/Ruby22/bin/gem:21:in `<main>'

相変わらずダメだった。Ruby 2.3.3 の場合。

> uru 23 ---> now using ruby 2.3.3-p222 tagged as `23` > ruby -v ruby 2.3.3p222 (2016-11-21 revision 56859) [i386-mingw32] > gem install dxopal Successfully installed opal-0.11.0 Fetching: dxopal-1.1.0.gem (100%) Successfully installed dxopal-1.1.0 Parsing documentation for opal-0.11.0 unknown encoding name ""+e)" for lib/opal/cli_runners/node_modules/chrome-remote-interface/chrome-remote-interface.js, skipping Installing ri documentation for opal-0.11.0 Parsing documentation for dxopal-1.1.0 Installing ri documentation for dxopal-1.1.0 Done installing documentation for opal, dxopal after 132 seconds 2 gems installed妙なメッセージが出てるけど、一応最後まで通ったらしい。

Ruby 2.4.3 の場合。

> uru 24 ---> now using ruby 2.4.3-p205 tagged as `24` > ruby -v ruby 2.4.3p205 (2017-12-14 revision 61247) [i386-mingw32] > gem install dxopal Successfully installed opal-0.11.0 Fetching: thor-0.19.4.gem (100%) Successfully installed thor-0.19.4 Fetching: rack-2.0.4.gem (100%) Successfully installed rack-2.0.4 Fetching: dxopal-1.1.0.gem (100%) Successfully installed dxopal-1.1.0 Parsing documentation for opal-0.11.0 unknown encoding name ""+e)" for lib/opal/cli_runners/node_modules/chrome-remote-interface/chrome-remote-interface.js, skipping Installing ri documentation for opal-0.11.0 Parsing documentation for thor-0.19.4 Installing ri documentation for thor-0.19.4 Parsing documentation for rack-2.0.4 Installing ri documentation for rack-2.0.4 Parsing documentation for dxopal-1.1.0 Installing ri documentation for dxopal-1.1.0 Done installing documentation for opal, thor, rack, dxopal after 134 seconds 4 gems installed

つまり…。

- Windows + Ruby 2.2.x では、DXOpal はインストールできない。

- Windows + Ruby 2.3.x、Ruby 2.4.x は、管理者権限でコマンドプロンプトを開いてインストール作業をすれば、DXOpal がインストールできないこともない。

◎ Linux上ではどうかな。 :

VMware + Ubuntu Linux 16.04 LTS 上で試してみた。

こちらも、管理者権限(sudo 〜)で作業すればインストールできるっぽい。

$ sudo apt install ruby

$ ruby -v

ruby 2.3.1p112 (2016-04-26) [x86_64-linux-gnu]

$ gem install dxopal

Fetching: sourcemap-0.1.1.gem (100%)

ERROR: While executing gem ... (Gem::FilePermissionError)

You don't have write permissions for the /var/lib/gems/2.3.0 directory.

$ sudo gem install dxopal

Fetching: sourcemap-0.1.1.gem (100%)

Successfully installed sourcemap-0.1.1

Fetching: hike-1.2.3.gem (100%)

Successfully installed hike-1.2.3

Fetching: ast-2.4.0.gem (100%)

Successfully installed ast-2.4.0

Fetching: parser-2.3.3.1.gem (100%)

Successfully installed parser-2.3.3.1

Fetching: opal-0.11.0.gem (100%)

Successfully installed opal-0.11.0

Fetching: thor-0.19.4.gem (100%)

Successfully installed thor-0.19.4

Fetching: rack-2.0.4.gem (100%)

Successfully installed rack-2.0.4

Fetching: dxopal-1.1.0.gem (100%)

Successfully installed dxopal-1.1.0

Parsing documentation for sourcemap-0.1.1

Installing ri documentation for sourcemap-0.1.1

Parsing documentation for hike-1.2.3

Installing ri documentation for hike-1.2.3

Parsing documentation for ast-2.4.0

Installing ri documentation for ast-2.4.0

Parsing documentation for parser-2.3.3.1

Installing ri documentation for parser-2.3.3.1

Parsing documentation for opal-0.11.0

unknown encoding name ""+e)" for lib/opal/cli_runners/node_modules/chrome-remote-interface/chrome-remote-interface.js, skipping

Installing ri documentation for opal-0.11.0

Parsing documentation for thor-0.19.4

Installing ri documentation for thor-0.19.4

Parsing documentation for rack-2.0.4

Installing ri documentation for rack-2.0.4

Parsing documentation for dxopal-1.1.0

Installing ri documentation for dxopal-1.1.0

Done installing documentation for sourcemap, hike, ast, parser, opal, thor, rack, dxopal after 93 seconds

8 gems installed

こちらも、管理者権限(sudo 〜)で作業すればインストールできるっぽい。

◎ DXOpalを試用。 :

管理者権限のコマンドプロンプトを閉じて、通常のコマンドプロンプトを開いてから、DXOpal を試用。

_http://localhost:7521/index.html をFirefoxで開いたら、「Hello!」の文字と画面が出た。動いてるっぽい。

> pik list 187: ruby 1.8.7 (2010-12-23 patchlevel 330) [i386-mswin32] 187: ruby 1.8.7 (2013-06-27 patchlevel 374) [i386-mingw32] 193: ruby 1.9.3p551 (2014-11-13) [i386-mingw32] 200: ruby 2.0.0p648 (2015-12-16) [i386-mingw32] 219: ruby 2.1.9p490 (2016-03-30 revision 54437) [i386-mingw32] 220: ruby 2.2.0p0 (2014-12-25 revision 49005) [i386-mswin32_100] * 226: ruby 2.2.6p396 (2016-11-15 revision 56800) [i386-mingw32] 233: ruby 2.3.3p222 (2016-11-21 revision 56859) [i386-mingw32] 243: ruby 2.4.3p205 (2017-12-14 revision 61247) [i386-mingw32] > pik 233 > ruby -v ruby 2.3.3p222 (2016-11-21 revision 56859) [i386-mingw32] > mkdir dxopal_test01 > cd dxopal_test01 > dxopal init DXOpal v1.1.0 Wrote index.html Wrote main.rb Wrote dxopal.min.js > dxopal server DXOpal v1.1.0 Starting DXOpal Server (Open http://localhost:7521/index.html in the browser) --- [2018-02-14 19:48:56] INFO WEBrick 1.3.1 [2018-02-14 19:48:56] INFO ruby 2.3.3 (2016-11-21) [i386-mingw32] [2018-02-14 19:48:56] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=10272 port=7521

_http://localhost:7521/index.html をFirefoxで開いたら、「Hello!」の文字と画面が出た。動いてるっぽい。

[ ツッコむ ]

#2 [dxruby][ruby] DXOpalで画像のアニメーション

DXOpal で画像のアニメーションってどうやればいいのかなと悩んだけど。

_Image#slice_tiles

が

_DXOpalでも実装されてる

ので、それを使えばいいらしい。とメモ。

一応サンプルも書いてみた。

_Image#slice_tiles demo

ソースが表示されてるあたりは、 _dxopal/examples at master - yhara/dxopal を参考にさせてもらいました。Webページ内でエディタが使えるようになる、 _Ace というJavaScriptライブラリがあるのですな…。勉強になった…。

一応サンプルも書いてみた。

_Image#slice_tiles demo

ソースが表示されてるあたりは、 _dxopal/examples at master - yhara/dxopal を参考にさせてもらいました。Webページ内でエディタが使えるようになる、 _Ace というJavaScriptライブラリがあるのですな…。勉強になった…。

[ ツッコむ ]

2017/02/14(火) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 歯医者に行ってきた

近所のS歯科まで。詳細はGRPでメモ。

[ ツッコむ ]

#2 [cg_tools][natron] Natronをインストール

_Natron

という、オープンソース、かつ、Windows、Mac、Linuxで利用できる動画作成ソフトがあると知り、試しにインストール。画像や動画を合成する系のソフト、らしい。もしかすると Adobe After Effects あたりに近いのかもしれない。

ダウンロードしようとしたら、どうもユーザ登録が必要なようで。今時メルアド収集とか…そんなのやめとけばいいのに…。

とりあえず、Natron-2.2.4-Windows-x86_64bit-setup.exe をDLしてインストール。起動してみたけど、ノードを繋げて合成していく感じっぽい。が、使い方が全く分からず。

YouTubeで関連動画を検索したら、グリーンバック撮影した動画を合成等もできるみたいで。そのへんちょっと気になるなと。

ダウンロードしようとしたら、どうもユーザ登録が必要なようで。今時メルアド収集とか…そんなのやめとけばいいのに…。

とりあえず、Natron-2.2.4-Windows-x86_64bit-setup.exe をDLしてインストール。起動してみたけど、ノードを繋げて合成していく感じっぽい。が、使い方が全く分からず。

YouTubeで関連動画を検索したら、グリーンバック撮影した動画を合成等もできるみたいで。そのへんちょっと気になるなと。

[ ツッコむ ]

2016/02/14(日) [n年前の日記]

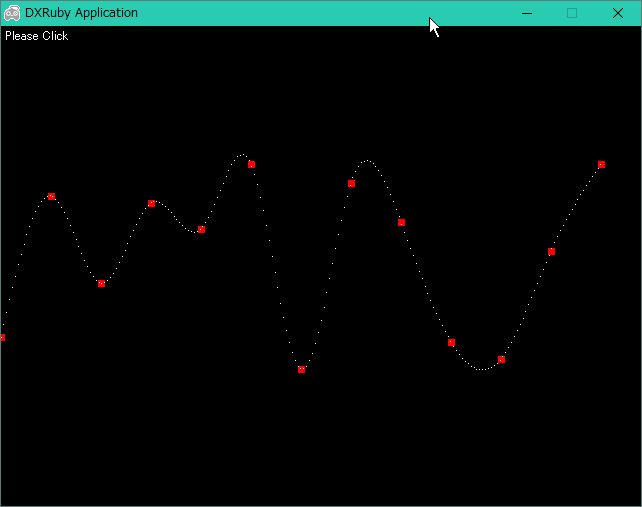

#1 [prog][dxruby] スプライン曲線について調べてたり

3次スプライン曲線、とやらが気になってきたのです。Catmull-Romスプラインと比べて結果は違うのかな、どうなのかな、と。

◎ 3次スプライン曲線を Ruby + DXRubyで試したり。 :

以下、参考ページ。

_[PHP]3次スプライン曲線を使ったスプライン補間 | PHP Archive

_数値計算

Ruby + DXRuby に移植して動作確認してみたり。

スクリプトを起動後、ウインドウ内でマウスクリックすると、各点の配置が全部変わりますよ、とメモ。

_cubic_spline.rb

ベタ移植してるうちに気がついたのだけど。コレってもしかして、x が必ずプラス方向に増えていくことが前提の実装…なのでは…。グラフを描く時はたしかにそのほうが都合がいいわけだけど、自分の場合、ゲームっぽい何かに使えないかと思いながら実験してるので、各点を自由に配置できないとなると、ちょっと使いどころが…。

_[PHP]3次スプライン曲線を使ったスプライン補間 | PHP Archive

_数値計算

Ruby + DXRuby に移植して動作確認してみたり。

スクリプトを起動後、ウインドウ内でマウスクリックすると、各点の配置が全部変わりますよ、とメモ。

_cubic_spline.rb

# DXRubyで3次スプライン曲線を描画

# xが右方向に増えていくことが前提、らしい?

#

# 参考ページ

#

# [PHP]3次スプライン曲線を使ったスプライン補間 | PHP Archive

# http://php-archive.net/php/cubic-spline/

#

# 数値計算

# http://www.sist.ac.jp/~suganuma/kougi/other_lecture/SE/num/num.htm#7.2

require 'dxruby'

# 3次スプライン補間

class CubicSpline

# コンストラクタ

# @param [Array] poslist [x,y]の配列群

def initialize(poslist)

init(poslist)

end

# 係数を計算して記憶

# @param [Array] poslist [x,y]の配列群

def init(poslist)

@n = poslist.length - 1

@h = []

@b = []

@d = []

@g = []

@u = []

@q = []

@s = []

@r = []

@x = []

@y = []

poslist.each do |px, py|

@x.push(px.to_f)

@y.push(py.to_f)

end

# step 1

0.step(@n - 1, 1) do |i|

@h[i] = @x[i + 1] - @x[i]

end

1.step(@n - 1, 1) do |i|

@b[i] = 2.0 * (@h[i] + @h[i - 1])

@d[i] = 3.0 * ((@y[i+1] - @y[i]) / @h[i] - (@y[i] - @y[i-1]) / @h[i-1])

end

# step 2

@g[1] = @h[1] / @b[1]

2.step(@n - 2, 1) do |i|

@g[i] = @h[i] / (@b[i] - @h[i-1] * @g[i-1])

end

@u[1] = @d[1] / @b[1]

2.step(@n - 1, 1) do |i|

@u[i] = (@d[i] - @h[i-1] * @u[i-1]) / (@b[i] - @h[i-1] * @g[i-1])

end

# step 3

@r[0] = 0.0

@r[@n] = 0.0

@r[@n-1] = @u[@n-1]

(@n - 2).step(1, -1) do |i|

@r[i] = @u[i] - @g[i] * @r[i+1]

end

# step 4

0.step(@n - 1, 1) do |i|

@q[i] = (@y[i+1] - @y[i]) / @h[i] - @h[i] * (@r[i+1] + 2.0 * @r[i]) / 3.0

@s[i] = (@r[i+1] - @r[i]) / (3.0 * @h[i])

end

end

# 補間値の計算

# @param [Number] x1 補間値を求める値

# @return [Number] 補間値

def get_value(x1)

i = -1.0

i1 = 1

while i1 < @n and i < 0.0

i = i1 - 1 if x1 < @x[i1]

i1 += 1

end

i = @n - 1 if i < 0.0

xx = x1 - @x[i]

y1 = @y[i] + xx * (@q[i] + xx * (@r[i] + @s[i] * xx))

return y1

end

end

if $0 == __FILE__

# ----------------------------------------

# 動作テスト

# 四角を描画

# @param [Number] x x座標

# @param [Number] y y座標

# @param [Number] sz サイズ

# @param [Array] col 色。[r, g, b]の配列

def draw_dot(x, y, sz, col)

sz /= 2.0

Window.drawBoxFill(x - sz, y - sz, x + sz, y + sz, col)

end

# 点を描画

# @param [Number] x x座標

# @param [Number] y y座標

# @param [Array] col 色。[r, g, b]の配列

def draw_dot2(x, y, color)

Window.drawLine(x, y, x, y, color)

end

# 座標群を乱数で生成

# @return [Array] [x0,y0],[x1,y1]...[xn,yn]の配列を生成して返す

def get_poslist

poslist = []

w = Window.width

h = Window.height

0.step(w, 50) do |x|

y = rand(h / 2) + (h / 4)

poslist.push([x, y])

end

return poslist

end

fnt = Font.new(12)

poslist = get_poslist

spline = CubicSpline.new(poslist)

# メインループ

Window.loop do

break if Input.keyPush?(K_ESCAPE) # ESCキーで終了

if Input.mousePush?(M_LBUTTON)

# マウスボタンが押されたら座標群を生成し直し

poslist = get_poslist

spline.init(poslist)

end

# 制御点を描画

poslist.each do |x, y|

draw_dot(x, y, 6, C_RED)

end

# 3次スプラインを描画

end_x1 = poslist.last[0]

x1 = 0.0

x1_add = end_x1.to_f / (poslist.length * 16)

while x1 <= (end_x1 + 0.01)

y1 = spline.get_value(x1)

draw_dot2(x1, y1, C_WHITE)

x1 += x1_add

end

Window.drawFont(4, 4, "Please Click", fnt)

end

end

ベタ移植してるうちに気がついたのだけど。コレってもしかして、x が必ずプラス方向に増えていくことが前提の実装…なのでは…。グラフを描く時はたしかにそのほうが都合がいいわけだけど、自分の場合、ゲームっぽい何かに使えないかと思いながら実験してるので、各点を自由に配置できないとなると、ちょっと使いどころが…。

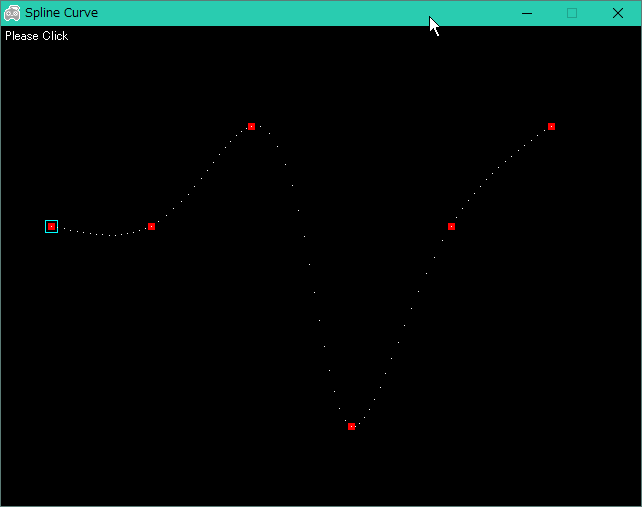

◎ 別のスプライン曲線を試したり。 :

その後、別の実装をしてる例を見かけたり。

_Flashゲーム講座&ASサンプル集【曲線について】

ただ、これは、どんな種類のスプライン曲線なのか記述が無いので、何スプライン曲線なのか分らんのですけれど。とりあえずコレも、Ruby + DXRuby にベタ移植して動作確認してみたり。

スクリプト起動後、ウインドウ内でマウスクリックすると、点の位置を順々に指定できますよ、とメモ。

_spline.rb

これは3次スプライン曲線なのだろうか…。なんだか違う気がする…。Catmull-Rom と形が似てる気もするし…。

_Flashゲーム講座&ASサンプル集【曲線について】

ただ、これは、どんな種類のスプライン曲線なのか記述が無いので、何スプライン曲線なのか分らんのですけれど。とりあえずコレも、Ruby + DXRuby にベタ移植して動作確認してみたり。

スクリプト起動後、ウインドウ内でマウスクリックすると、点の位置を順々に指定できますよ、とメモ。

_spline.rb

# DXRubyでスプライン曲線を描画

# 2次スプラインなのか、3次スプラインかなのか不明

#

# 参考ページ

#

# Flashゲーム講座&ASサンプル集【曲線について】

# http://hakuhin.jp/as/curve.html#CURVE_04

require 'dxruby'

require 'pp'

# スプライン補間用クラス

#

# @attr [Array] result スプライン補間した座標群が配列の形で入る

#

class SplineStream

# x,y座標保持用クラス

class Vec

attr_accessor :x

attr_accessor :y

def initialize(x, y)

@x = x.to_f

@y = y.to_f

end

end

attr_accessor :result

# コンストラクタ

# @param [Array] poslist 座標群。一要素が[x,y]になってる配列

# @param [Number] interpolate 分解度

def initialize(poslist, interpolate)

init(poslist, interpolate)

end

# 座標群から補間値を生成する

# @param [Array] poslist 座標群。一要素が[x,y]になってる配列

# @param [Number] interpolate 分解度

def init(poslist, interpolate)

@num = poslist.length

@l = []

@aa = []

@bb = []

@cc = []

p = []

poslist.each do |d|

p.push(Vec.new(d[0], d[1]))

end

0.step(@num - 2, 1) do |i|

p0 = p[i]

p1 = p[i+1]

@l[i] = Math.sqrt((p0.x - p1.x) * (p0.x - p1.x) + (p0.y - p1.y) * (p0.y - p1.y))

end

@aa[0] = [0.0, 1.0, 0.5]

@bb[0] = {

:x => (3.0 / (2.0 * @l[0])) * (p[1].x - p[0].x),

:y => (3.0 / (2.0 * @l[0])) * (p[1].y - p[0].y)

}

@aa[@num - 1] = [1.0, 2.0, 0.0]

@bb[@num - 1] = {

:x => (3.0 / @l[@num - 2]) * (p[@num - 1].x - p[@num - 2].x),

:y => (3.0 / @l[@num - 2]) * (p[@num - 1].y - p[@num - 2].y)

}

1.step(@num - 2, 1) do |i|

a = @l[i - 1]

b = @l[i]

@aa[i] = [b, 2.0 * (b + a), a]

@bb[i] = {

:x => (3.0 * (a * a * (p[i + 1].x - p[i].x)) + 3.0 * b * b * (p[i].x - p[i - 1].x)) / (b * a),

:y => (3.0 * (a * a * (p[i + 1].y - p[i].y)) + 3.0 * b * b * (p[i].y - p[i - 1].y)) / (b * a)

}

end

1.step(@num - 1, 1) do |i|

d = @aa[i-1][1] / @aa[i][0]

@aa[i] = [0, @aa[i][1] * d - @aa[i-1][2], @aa[i][2] * d]

@bb[i][:x] = @bb[i][:x] * d - @bb[i - 1][:x]

@bb[i][:y] = @bb[i][:y] * d - @bb[i - 1][:y]

@aa[i][2] /= @aa[i][1]

@bb[i][:x] /= @aa[i][1]

@bb[i][:y] /= @aa[i][1]

@aa[i][1] = 1

end

@cc[@num - 1] = {

:x => @bb[@num-1][:x],

:y => @bb[@num-1][:y]

}

(@num - 1).step(1, -1) do |j|

@cc[j - 1] = {

:x => @bb[j - 1][:x] - @aa[j - 1][2] * @cc[j][:x],

:y => @bb[j - 1][:y] - @aa[j - 1][2] * @cc[j][:y]

}

end

outdata = []

count = 0

0.step(@num - 2, 1) do |i|

a = @l[i]

v00 = p[i].x

v01 = @cc[i][:x]

v02 = (p[i + 1].x - p[i].x) * 3.0 / (a * a) - (@cc[i + 1][:x] + 2 * @cc[i][:x]) / a

v03 = (p[i + 1].x - p[i].x) * (-2.0 / (a * a * a)) + (@cc[i + 1][:x] + @cc[i][:x]) * (1.0 / (a * a))

v10 = p[i].y

v11 = @cc[i][:y]

v12 = (p[i + 1].y - p[i].y) * 3.0 / (a * a) - (@cc[i + 1][:y] + 2 * @cc[i][:y]) / a

v13 = (p[i + 1].y - p[i].y) * (-2.0 / (a * a * a)) + (@cc[i + 1][:y] + @cc[i][:y]) * (1.0 / (a * a))

t = 0.0

t_spd = a.to_f / interpolate.to_f

0.step(interpolate - 1, 1) do |j|

tx = ((v03 * t + v02) * t + v01) * t + v00

ty = ((v13 * t + v12) * t + v11) * t + v10

outdata.push([tx, ty])

t += t_spd

end

end

outdata.push([p[@num-1].x, p[@num-1].y])

@result = outdata

end

end

if $0 == __FILE__

# ----------------------------------------

# 動作確認

Window.caption = "Spline Curve"

# 四角(塗り潰し)を描画

def draw_dot(x, y, sz, col)

sz = sz / 2.0

Window.drawBoxFill(x - sz, y - sz, x + sz, y + sz, col)

end

# 点を描画

def draw_dot2(x, y, col)

Window.drawLine(x, y, x, y, col)

end

# 四角(線のみ)を描画

def draw_box(x, y, sz, col)

sz = sz / 2.0

x1, y1 = x - sz, y - sz

x2, y2 = x + sz, y + sz

Window.drawLine(x1, y1, x2, y1, col)

Window.drawLine(x1, y2, x2, y2, col)

Window.drawLine(x1, y1, x1, y2, col)

Window.drawLine(x2, y1, x2, y2, col)

end

fnt = Font.new(12)

# 1区間を何分割するか

interpolate = 16

# 初期座標群

poslist = [

[50, 200],

[150, 200],

[250, 100],

[350, 400],

[450, 200],

[550, 100],

]

spline = SplineStream.new(poslist, interpolate)

mode = 0

Window.loop do

break if Input.keyPush?(K_ESCAPE)

if Input.mousePush?(M_LBUTTON)

# マウスボタンがクリックされたら座標変更

poslist[mode] = [Input.mousePosX.to_f, Input.mousePosY.to_f]

mode += 1

mode = 0 if mode >= poslist.length

# スプライン曲線を作り直し

spline.init(poslist, interpolate)

end

# 制御点を描画

poslist.each_with_index do |d, i|

x, y = d

draw_dot(x, y, 6, C_RED)

draw_box(x, y, 12, C_CYAN) if i == mode

end

# スプライン曲線を描画

spline.result.each do |d|

x, y = d

draw_dot2(x, y, C_WHITE)

end

Window.drawFont(4, 4, "Please Click", fnt)

end

end

これは3次スプライン曲線なのだろうか…。なんだか違う気がする…。Catmull-Rom と形が似てる気もするし…。

◎ スプライン曲線では道路の自動生成は難しいかも。 :

道路の自動生成に使えないかと、それぞれの曲線描画を試しているのだけど。もしかすると、どれを使っても上手くいかないのではないか、という気がしてきたり。

おそらく、道路の自動生成は、自機の位置がある程度進んだら、新しい制御点を追加、かつ、一番古い手前の制御点を削除して、曲線を再作成、という感じの処理になるのかなと想像しているけど。今まで試したアレコレは、制御点が増えたり減ったりすると、曲線の形が変わってしまうように見えるわけで。つまり、道路用の制御点が増えたり減ったりするたびに、画面の中に見えている道路の形がパカッパカッと潔く変わってしまうのではないか、と。

違う方法を考えたほうがいいのかもしれない…。

おそらく、道路の自動生成は、自機の位置がある程度進んだら、新しい制御点を追加、かつ、一番古い手前の制御点を削除して、曲線を再作成、という感じの処理になるのかなと想像しているけど。今まで試したアレコレは、制御点が増えたり減ったりすると、曲線の形が変わってしまうように見えるわけで。つまり、道路用の制御点が増えたり減ったりするたびに、画面の中に見えている道路の形がパカッパカッと潔く変わってしまうのではないか、と。

違う方法を考えたほうがいいのかもしれない…。

[ ツッコむ ]

#2 [windows] Windows10にアップグレードしたらWebサーバが使えなくなってしまった

普段この日記ページをローカルでプレビューする時は、

_04WebServer

というWebサーバを起動して確認しているのですけど。

Windows7 から Windows10 にアップグレードして、そこで初めて 04WebServer を起動してみたら、「通信ポートのオープンに失敗しました」とエラーメッセージが表示されて。何故。

色々ググってみたら、どうも Windows10 からは IIS が有効になっていて、80番ポートを既に使われちゃってるらしくて。

_XAMPPがWindows10で動かない時の対処法 | ブログが書けたよ!

_Windows10でIISを(ホームページ)有効化する設定

_Windows10にアップグレードしたらApache起動しなくなったので対策に乗り出したっていう話 | Thought is free

てなわけで、スタートボタン横の検索窓に「Windows機能の有効化または無効化」と打ち込んで起動して、「インターネット インフォメーション サービス」のチェックを外して、IISを無効化してみたり。OS再起動後、04WebServerが使えるようになった。

しかしコレ、Windows10 は IIS を一体何に使っているのだろう…。無効にしないほうがいいのかな…。

Windows7 から Windows10 にアップグレードして、そこで初めて 04WebServer を起動してみたら、「通信ポートのオープンに失敗しました」とエラーメッセージが表示されて。何故。

色々ググってみたら、どうも Windows10 からは IIS が有効になっていて、80番ポートを既に使われちゃってるらしくて。

_XAMPPがWindows10で動かない時の対処法 | ブログが書けたよ!

_Windows10でIISを(ホームページ)有効化する設定

_Windows10にアップグレードしたらApache起動しなくなったので対策に乗り出したっていう話 | Thought is free

てなわけで、スタートボタン横の検索窓に「Windows機能の有効化または無効化」と打ち込んで起動して、「インターネット インフォメーション サービス」のチェックを外して、IISを無効化してみたり。OS再起動後、04WebServerが使えるようになった。

しかしコレ、Windows10 は IIS を一体何に使っているのだろう…。無効にしないほうがいいのかな…。

[ ツッコむ ]

#3 [anime][neta] ファフナーの、遠い親戚、おそ松さん

思考メモ。

「蒼穹のファフナー EXODUS」というアニメのラストのあたりを先日視聴したのですけど。なんだか凄いことが起きてるらしいけど前のシリーズは見てないから設定が分らなくて何が起きてるのかさっぱりだな参ったなあ、などと思いながらぼんやり眺めていたのです。

設定はともかく、個人的に一番辛かったのは、出てくる少年少女キャラの顔が皆同じで全然区別がつかない点。髪型と声は違うけど、目鼻のデザインや配置バランスが同じなので、誰が誰やら。 *1

実際の設定がどうなってるかは分らんのですが、これはおそらくアレだなと。全員がクローンという設定なのだろうと自分は勝手に推測したのです。

何せ、人類が敵にボコボコにされてる世界設定だから、若い世代がごっそり死んでて、仕方なくクローンで増やして人口を調整してるに違いないと。

あるいは、巨大ロボットを動かせる資質を持った個体がそうそう自然に生まれてこないので、クローンでパイロットを増やしてるんだろうと。要するに EVAの綾波みたいなものではないか。などと思いながら見ていたわけです。や、実際の設定がどうなのかは知らんのですけど。そういう設定と考えれば、顔が皆同じなのは納得できるぞと。

しかし、クローン設定って、面白いことは面白いけど、真面目に映像化すると困ったことになるなと。ついさっき誰かが死んだと思ったら、その数カット後にそっくりさんが「うおー」「クソォ」と叫んで戦ってるわけで。「アレ? コイツ、さっき死んでなかったっけ?」みたいな。そんな映像見せられたら、作品に没入とかちょっとハードル高いよなと。

そこでふと、「おそ松さん」を思い出したわけですよ。…と言っても、「おそ松さん」って自分は一度も見れてないんですけど。 *2 それはさておいて、アレはどうやってそのへん解決してるのだろうかと。

「おそ松さん」って、たしか放送された最初の頃は、「六つ子に個性を与えるとは愚行である」「彼等のアイデンティティが崩壊するではないか」などと叩かれてた記憶があるのですけど、今となっては「コレは○松」と女性視聴者が一発で見分けてるらしいじゃないですか。おそらく、個性を強調する方針は正しかったのだと歴史(?)が証明してくれたのだ、とか思ってたりするのですが。

その、おそ松さんのキャラデザ・キャラ設定メソッドを、クローン設定モノに流用すれば状況を改善できたりしないか、と。

と言っても、おそ松さんは結構ダイナミックなキャラデザだから、そのメソッドが使えるのかなあ…。

仮に、ファフナーの少年少女達の顔がおそ松さんみたいな顔だったら、これは一体どうなっちゃうんだろう…。その場合ファフナーは、続編が作れるぐらいにちゃんと人気が出たのだろうか…。いやー、どうかなー。どうなんだー。

オチは無いです。思考メモというか妄想メモです。

「蒼穹のファフナー EXODUS」というアニメのラストのあたりを先日視聴したのですけど。なんだか凄いことが起きてるらしいけど前のシリーズは見てないから設定が分らなくて何が起きてるのかさっぱりだな参ったなあ、などと思いながらぼんやり眺めていたのです。

設定はともかく、個人的に一番辛かったのは、出てくる少年少女キャラの顔が皆同じで全然区別がつかない点。髪型と声は違うけど、目鼻のデザインや配置バランスが同じなので、誰が誰やら。 *1

実際の設定がどうなってるかは分らんのですが、これはおそらくアレだなと。全員がクローンという設定なのだろうと自分は勝手に推測したのです。

何せ、人類が敵にボコボコにされてる世界設定だから、若い世代がごっそり死んでて、仕方なくクローンで増やして人口を調整してるに違いないと。

あるいは、巨大ロボットを動かせる資質を持った個体がそうそう自然に生まれてこないので、クローンでパイロットを増やしてるんだろうと。要するに EVAの綾波みたいなものではないか。などと思いながら見ていたわけです。や、実際の設定がどうなのかは知らんのですけど。そういう設定と考えれば、顔が皆同じなのは納得できるぞと。

しかし、クローン設定って、面白いことは面白いけど、真面目に映像化すると困ったことになるなと。ついさっき誰かが死んだと思ったら、その数カット後にそっくりさんが「うおー」「クソォ」と叫んで戦ってるわけで。「アレ? コイツ、さっき死んでなかったっけ?」みたいな。そんな映像見せられたら、作品に没入とかちょっとハードル高いよなと。

そこでふと、「おそ松さん」を思い出したわけですよ。…と言っても、「おそ松さん」って自分は一度も見れてないんですけど。 *2 それはさておいて、アレはどうやってそのへん解決してるのだろうかと。

「おそ松さん」って、たしか放送された最初の頃は、「六つ子に個性を与えるとは愚行である」「彼等のアイデンティティが崩壊するではないか」などと叩かれてた記憶があるのですけど、今となっては「コレは○松」と女性視聴者が一発で見分けてるらしいじゃないですか。おそらく、個性を強調する方針は正しかったのだと歴史(?)が証明してくれたのだ、とか思ってたりするのですが。

その、おそ松さんのキャラデザ・キャラ設定メソッドを、クローン設定モノに流用すれば状況を改善できたりしないか、と。

と言っても、おそ松さんは結構ダイナミックなキャラデザだから、そのメソッドが使えるのかなあ…。

仮に、ファフナーの少年少女達の顔がおそ松さんみたいな顔だったら、これは一体どうなっちゃうんだろう…。その場合ファフナーは、続編が作れるぐらいにちゃんと人気が出たのだろうか…。いやー、どうかなー。どうなんだー。

オチは無いです。思考メモというか妄想メモです。

◎ キャラデザが一人ってのがおかしい気もする。 :

クローン設定云々はおいといて。フツーの設定のアニメでも、キャラの区別がつかないことって、たまにあるよなと。

昔のディズニーアニメは、キャラ一人につき、キャラデザ、兼、担当アニメーターがついた状態で作ってたらしいのですけど。どうして日本は、そうならなかったのかなと…。昔のディズニー方式なら、キャラの区別がつかない、みたいな話は無かったんじゃないかと思ったりもするわけで。

せめて、最初のダンクーガみたいに、最低限キャラデザの人だけでも6人ぐらい居ます、みたいなスタッフ構成もアリじゃないかと思ったりするんですけど。アレがその後もあまり続いてないのは、やっぱり何か問題があるんですかね。

漫画の影響、なのかなあ。漫画の延長として、日本のアニメは存在してるし。漫画家さんはえてして一人で色んなキャラを描いてしまうから、アニメのキャラデザも一人が理想、みたいなことになってるのかしらん。そのあたりは、手塚治虫先生が偉大過ぎたのかなあ…。あの人、一人で色んなキャラを描いちゃうし。もっとも、スターシステムという名の使い回しは必ずしてるような気もするけど。

これがもし、漫画を描く時も、キャラ一人つき漫画家一人がついて作画するのが当たり前、みたいなことになってたら、アニメのキャラデザもそのように変わったのだろうか。

このあたり、ベテランアニメーター、大塚康生さんの著書、「作画汗まみれ」の中でも、若い頃の大塚さんが若干悩んでた記述があったような記憶も。あの時代に、日本風のアニメの作り方・キャラデザの仕方が決まっちゃったのでしょうけど…。

昔のディズニーアニメは、キャラ一人につき、キャラデザ、兼、担当アニメーターがついた状態で作ってたらしいのですけど。どうして日本は、そうならなかったのかなと…。昔のディズニー方式なら、キャラの区別がつかない、みたいな話は無かったんじゃないかと思ったりもするわけで。

せめて、最初のダンクーガみたいに、最低限キャラデザの人だけでも6人ぐらい居ます、みたいなスタッフ構成もアリじゃないかと思ったりするんですけど。アレがその後もあまり続いてないのは、やっぱり何か問題があるんですかね。

漫画の影響、なのかなあ。漫画の延長として、日本のアニメは存在してるし。漫画家さんはえてして一人で色んなキャラを描いてしまうから、アニメのキャラデザも一人が理想、みたいなことになってるのかしらん。そのあたりは、手塚治虫先生が偉大過ぎたのかなあ…。あの人、一人で色んなキャラを描いちゃうし。もっとも、スターシステムという名の使い回しは必ずしてるような気もするけど。

これがもし、漫画を描く時も、キャラ一人つき漫画家一人がついて作画するのが当たり前、みたいなことになってたら、アニメのキャラデザもそのように変わったのだろうか。

このあたり、ベテランアニメーター、大塚康生さんの著書、「作画汗まみれ」の中でも、若い頃の大塚さんが若干悩んでた記述があったような記憶も。あの時代に、日本風のアニメの作り方・キャラデザの仕方が決まっちゃったのでしょうけど…。

*1: 一応、少年少女パイロット達は、ヘルメットを被らないでコクピットに乗ってたりするので…。見分けられるように、あえてヘルメットを被らせてないんだろう、一応工夫はしてるっぽい、とは思いましたが、それでも区別がつかない…。

*2: ただでさえ、BS11とBS-TBSがアニメを放送してぶつけ合ってる時間帯に、狙ったかのようにBSジャパンが「おそ松さん」までぶつけてきたので、見れないんですよね…。曜日も、時間帯も、他にいくらでも空いてるのに、なんでわざわざぶつけてくるの? 関係者は馬鹿なの? って気分ですよ。どうして曜日や時間帯をずらさないのかなあ。BSジャパンは「ワンパンマン」も変な時間帯に流しちゃってたので、録画できなかったし…。

*2: ただでさえ、BS11とBS-TBSがアニメを放送してぶつけ合ってる時間帯に、狙ったかのようにBSジャパンが「おそ松さん」までぶつけてきたので、見れないんですよね…。曜日も、時間帯も、他にいくらでも空いてるのに、なんでわざわざぶつけてくるの? 関係者は馬鹿なの? って気分ですよ。どうして曜日や時間帯をずらさないのかなあ。BSジャパンは「ワンパンマン」も変な時間帯に流しちゃってたので、録画できなかったし…。

[ ツッコむ ]

#4 [nitijyou] 体調は少し良くなってきた

[ ツッコむ ]

2015/02/14(土) [n年前の日記]

#1 [dxruby] 雑魚敵の仮画像を作成中

プレイヤーキャラの仮画像はできたので、雑魚敵の仮画像を作成開始。

しかし…。自分、絵がヘタクソ過ぎて、泣けてくる。

しかし…。自分、絵がヘタクソ過ぎて、泣けてくる。

[ ツッコむ ]

#2 [cg_tools] GIMPのレイヤー名に連番をつけるスクリプトを書いた

昨日、レイヤー群の各レイヤー名に連番をつける機能が欲しい、と思ったので、以前作ったスクリプトを修正して対応。

_all-layers-process-serial-number_m256.scm

_GIMPの全レイヤーを連番リネーム、または連番テキストを描画するスクリプト - mieki256 wiki を少しだけ修正。

_all-layers-process-serial-number_m256.scm

_GIMPの全レイヤーを連番リネーム、または連番テキストを描画するスクリプト - mieki256 wiki を少しだけ修正。

- メニュー → レイヤー → 全レイヤーに連番関連処理、で呼び出せる。

- 「レイヤー名を保持」にチェックを入れて実行すれば、各レイヤー名の先頭に連番を追加する、

◎ レイヤーのエクスポート。 :

ちなみに、レイヤー群を画像ファイルとしてエクスポートする作業には、以下を使いました。とメモ。

_khalim19/gimp-plugin-export-layers

_Export Layers | GIMP Plugin Registry

_khalim19/gimp-plugin-export-layers

_Export Layers | GIMP Plugin Registry

◎ 他の連番リネームスクリプトもメモ。 :

既に色んな方が連番リネームするスクリプトを作ってた。

_gimp-plug-ins/python_layers_rename_to_serial.py at master - t87rtp/gimp-plug-ins

_レイヤー名の一括返還 - GIMP質問掲示板

GIMP質問掲示板のソレはPythonスクリプトなのに、インデントが全部消滅していて、こういう時に Python って困るよなと…。人様が書いたスクリプトではあるけど、一応インデントをちゃんと直した版も _ココにこっそり置いとく です。メニュー → レイヤー → Layer Numbering で呼び出せるように少し修正。

_gimp-plug-ins/python_layers_rename_to_serial.py at master - t87rtp/gimp-plug-ins

_レイヤー名の一括返還 - GIMP質問掲示板

GIMP質問掲示板のソレはPythonスクリプトなのに、インデントが全部消滅していて、こういう時に Python って困るよなと…。人様が書いたスクリプトではあるけど、一応インデントをちゃんと直した版も _ココにこっそり置いとく です。メニュー → レイヤー → Layer Numbering で呼び出せるように少し修正。

[ ツッコむ ]

#3 [cg_tools] GIMPのScript-fuコンソール上で実験する時のアレコレをメモ

GIMPのスクリプト ―― Script-fuを書く際に、Script-fuコンソールを立ち上げて、どのコマンド(?)がどんな動きをするか確認する時があるのですけど。その確認手順を忘れてしまってググり直したりしたので、一応少しだけメモ。

コマンド名は、ある程度、規則に従って決められてる。

コマンドの中には、パラメーター・引数として、

画像IDの他に、レイヤーIDも存在する。レイヤーの一つ一つに番号が割り当てられてる。レイヤーに対して何かしたいときは、レイヤーIDを指定して、「このレイヤーIDのレイヤーに○○をせよ」と命令していく、みたいな。

- Script-fuコンソールは、メニュー → フィルター → Script-fu → Script-fuコンソール、で起動。

- Script-fuコンソールの「参照」ボタンを押すと、呼び出せるコマンドの一覧 ―― Script-fuプロシージャブラウザーが表示される。

- Script-fuプロシージャブラウザーで、コマンド名?の一部を打ち込めば、コマンド名の絞り込みができる。

- コマンドを選んで「適用」を押せば、Script-fuコンソールの入力欄にコマンドがコピペされる。

コマンド名は、ある程度、規則に従って決められてる。

- 「get」とついてるのは、何かの情報を取得するコマンド。

- 「layer」とついてるのは、レイヤーに関係するコマンド。

- 「layers」とついてるのは、レイヤー群に関係するコマンド。

- 「selection」とついてるのは、選択範囲に関係するコマンド。

コマンドの中には、パラメーター・引数として、

image IMAGE The imageを要求するものがあるけれど、これは画像IDを指定する。画像IDってのは、現在 GIMP で開いてる画像の一つ一つに割り当てられた管理(?)番号。

画像IDの他に、レイヤーIDも存在する。レイヤーの一つ一つに番号が割り当てられてる。レイヤーに対して何かしたいときは、レイヤーIDを指定して、「このレイヤーIDのレイヤーに○○をせよ」と命令していく、みたいな。

◎ 実践。 :

例えば、今現在、GIMP で画像を1枚だけ開いてるとする。レイヤーは4枚ほど持ってる。

今現在 GIMP で開いてる画像の枚数と、画像IDの一覧を取得したい。画像に対する処理だから、名前に image が入ってそう。Script-fuプロシージャブラウザーに、「image」と打って検索してみる。

(gimp-image-list) てのがあった。これじゃないかな。

Script-fuプロシージャブラウザーで、gimp-image-list を選んで「適用」ボタンを押す。 Script-fuコンソールの入力欄に、(gimp-image-list) とコピペされた。入力欄にカーソルを合わせてから、Enterキーを押してみる。下のような結果が得られた。

毎回コマンドを確認するたびに画像IDを打ち込み直すのは面倒なので、グローバル変数 image に画像IDを指定しておく。コンソールの入力欄に、(define image 1) と打ち込んでEnter。

レイヤーの一覧を取得したい。たくさんのレイヤーに対するソレだから、名前に layers が入ってそう。検索してみる。

(gimp-image-get-layers image) てのが、なんだかソレっぽいな。

レイヤー名を取得したい。取得するのは、たぶん「get」だろう。「get」で検索してみる。

(gimp-layer-get-name item) が、いかにもそれっぽい。

どうやら、名前を取得するコマンドは、「get-name」とついてるっぽい。検索したら、画像名だのレイヤー名だのを取得するコマンドが表示された。

レイヤー名を変更してみる。レイヤーに関する処理だから、layer ってついてそう。あるいは、取得じゃなくて指定だから、get の反対、set ってついてそう。検索。

(gimp-layer-set-name item name) じゃないかな。item にはレイヤーIDを、name には変更レイヤー名を指定する。

と、そんな感じで、「たぶん getナントカじゃねえかなあ」「おそらく layerナントカっぽいな」と想像しながら検索欄に打ち込んでみて、リストアップされたコマンドを眺めて「たぶんコレだろ」と当たりをつけて、そのコマンドの動作を確認しながら Script-fu を書いてたりしますですよ。とメモ。

そのうちまた忘れそう。頻繁に Script-fu を書いてるわけでもないし。

今現在 GIMP で開いてる画像の枚数と、画像IDの一覧を取得したい。画像に対する処理だから、名前に image が入ってそう。Script-fuプロシージャブラウザーに、「image」と打って検索してみる。

(gimp-image-list) てのがあった。これじゃないかな。

Script-fuプロシージャブラウザーで、gimp-image-list を選んで「適用」ボタンを押す。 Script-fuコンソールの入力欄に、(gimp-image-list) とコピペされた。入力欄にカーソルを合わせてから、Enterキーを押してみる。下のような結果が得られた。

> (gimp-image-list) (1 #(1))最初の「1」が画像枚数。次の「#(1)」が画像IDの一覧。今、GIMPは、画像ID = 1 の画像を1枚だけ開いていますよ、と分かる。

毎回コマンドを確認するたびに画像IDを打ち込み直すのは面倒なので、グローバル変数 image に画像IDを指定しておく。コンソールの入力欄に、(define image 1) と打ち込んでEnter。

> (define image 1) imageこれで、image というグローバル変数に、1を代入できた。

レイヤーの一覧を取得したい。たくさんのレイヤーに対するソレだから、名前に layers が入ってそう。検索してみる。

(gimp-image-get-layers image) てのが、なんだかソレっぽいな。

> (gimp-image-get-layers image) (4 #(5 4 3 2))レイヤーが4枚あって、レイヤーID?が、2〜5まで割り当てられてるよ、と分かる。

レイヤー名を取得したい。取得するのは、たぶん「get」だろう。「get」で検索してみる。

(gimp-layer-get-name item) が、いかにもそれっぽい。

> (gimp-layer-get-name 5)

("レイヤー #2")

> (gimp-layer-get-name 4)

("レイヤー #1")

> (gimp-layer-get-name 3)

("レイヤー")

> (gimp-layer-get-name 2)

("背景")

レイヤー名が取得できた。どうやら、名前を取得するコマンドは、「get-name」とついてるっぽい。検索したら、画像名だのレイヤー名だのを取得するコマンドが表示された。

レイヤー名を変更してみる。レイヤーに関する処理だから、layer ってついてそう。あるいは、取得じゃなくて指定だから、get の反対、set ってついてそう。検索。

(gimp-layer-set-name item name) じゃないかな。item にはレイヤーIDを、name には変更レイヤー名を指定する。

> (gimp-layer-set-name 5 "hogefuga") (#t)レイヤーID = 5 のレイヤー名を、「hogefuga」にしてみた。処理が成功したので「(#t)」が返ってきた。GIMPウインドウ内を眺めると、一番上のレイヤーの名前が「hogefuga」になってる。たしかにレイヤー名を変更できた。

と、そんな感じで、「たぶん getナントカじゃねえかなあ」「おそらく layerナントカっぽいな」と想像しながら検索欄に打ち込んでみて、リストアップされたコマンドを眺めて「たぶんコレだろ」と当たりをつけて、そのコマンドの動作を確認しながら Script-fu を書いてたりしますですよ。とメモ。

そのうちまた忘れそう。頻繁に Script-fu を書いてるわけでもないし。

この記事へのツッコミ

- Re: GIMPのScript-fuコンソール上で実験する時のアレコレをメモ by 名無しさん 2015/08/15 22:21

- 本当に助かります、有難うございました!

- Re: GIMPのScript-fuコンソール上で実験する時のアレコレをメモ by JUN 2018/01/22 14:07

- 入り口の敷居が跨げずに四苦八苦して投げ出そうかと思っていたところです。

次へ進むことが出来て感謝します。

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

2014/02/14(金) [n年前の日記]

#1 [unity] unitypackage形式でエクスポートするとレイヤー設定が消滅してしまう

Unity は、Assets(素材やスクリプト等)を、unitypackage という拡張子のファイルにまとめてエクスポートすることができるのだけど。試しにエクスポートした .unitypackage を、空のプロジェクトにインポートしてみたら、レイヤー設定がごっそり消滅していて首を捻ったり。

ググってみたところ、unitypackage でエクスポートする際は、レイヤー設定はエクスポートされないようで。Assets フォルダ以下しかエクスポートできないのだけど、そこにレイヤー設定のファイルは入ってない。

すると、レイヤー設定はどこに記録されているかというと…プロジェクト設定として記録されているようで。具体的には、プロジェクトフォルダ\ProjectSettings\TagManager.asset が、タグやレイヤー設定を保存しているファイルらしい。

ところが。Unity公式の各サンプルをインポートした場合は、ちゃんとレイヤー設定もインポートされる ―― ProjectSettings\*.asset も、インポートするファイルのリストに並んでるわけで。つまり、.unitypackage に、ProjectSettings\*.asset を含めることは、不可能ではない模様。

しかし、それを実現する方法が分からず。Unityのメニューを辿って色々眺めてみたり、海外の掲示板を眺めてみたりしたけれど、どこにもそれらしい答えが無い。

無料で使える版と、Pro版の違いなのだろうか。とも思ったが、Pro版との違いについて列挙してある解説ページを眺めても、それらしい記述はない。というか、そういう仕様であれば、海外の掲示板で「それはPro版でしかできないよ」と誰かが言及してそうな気がする。

今のところ、解決策としては、「別途マニュアルを書いて、レイヤー設定について説明すべし」てな話しか見つからなかった。いやいや、そんな馬鹿な…。いくらなんでも、そんなわけないだろ…。もうちょっと調べてみよう…。

ググってみたところ、unitypackage でエクスポートする際は、レイヤー設定はエクスポートされないようで。Assets フォルダ以下しかエクスポートできないのだけど、そこにレイヤー設定のファイルは入ってない。

すると、レイヤー設定はどこに記録されているかというと…プロジェクト設定として記録されているようで。具体的には、プロジェクトフォルダ\ProjectSettings\TagManager.asset が、タグやレイヤー設定を保存しているファイルらしい。

ところが。Unity公式の各サンプルをインポートした場合は、ちゃんとレイヤー設定もインポートされる ―― ProjectSettings\*.asset も、インポートするファイルのリストに並んでるわけで。つまり、.unitypackage に、ProjectSettings\*.asset を含めることは、不可能ではない模様。

しかし、それを実現する方法が分からず。Unityのメニューを辿って色々眺めてみたり、海外の掲示板を眺めてみたりしたけれど、どこにもそれらしい答えが無い。

無料で使える版と、Pro版の違いなのだろうか。とも思ったが、Pro版との違いについて列挙してある解説ページを眺めても、それらしい記述はない。というか、そういう仕様であれば、海外の掲示板で「それはPro版でしかできないよ」と誰かが言及してそうな気がする。

今のところ、解決策としては、「別途マニュアルを書いて、レイヤー設定について説明すべし」てな話しか見つからなかった。いやいや、そんな馬鹿な…。いくらなんでも、そんなわけないだろ…。もうちょっと調べてみよう…。

[ ツッコむ ]

2013/02/14(木) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 買い物に

親父さんの電動自転車を借りて買い物に。TUTAYA、ダイソー、リオンドール、ダイユーエイトを回ってきたり。インフルエンザが流行っているらしいので一応マスクをつけて外出。

あちこち、雪が溶けてなくて凍ったまま。自転車で乗り上げて転びそうになったり。

あちこち、雪が溶けてなくて凍ったまま。自転車で乗り上げて転びそうになったり。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 攻殻機動隊SACが無料配信されてたらしい

押井版や神山版とはまた違うシリーズ?が作られるらしいのだけど、その宣伝?として、Youtube上で無料配信していたことを知った。2/20までの期間限定だそうで。…今から全話見るのはちょっと厳しそう。