2025/05/18(日) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] 風景画像作成3DCGソフト VUE 2024 を試用中

風景画像作成3DCGソフト VUE 2024 を試用中。疑似3D道路の、道路脇の林だか草むらだかのビルボード用画像を、VUE を使って作成できないものかなと…。

使い方を完全に忘れていて、そのあたりを思い出すべくググっているけれど、Vue.js の記事ばかり出てきて困っている。「3d」「3dcg」を付加したり、「-vue.js」「-javascript」を付加してググっているけれど、効果は今一つで…。3DCGソフトの VUE が開発停止して無償配布する状態に追い込まれたのって Vue.js のせいじゃねえの? もっとも、本当にそうだったとしたら、途中でソフト名を変更すればまた違った展開になったのだろうか…?

使い方を完全に忘れていて、そのあたりを思い出すべくググっているけれど、Vue.js の記事ばかり出てきて困っている。「3d」「3dcg」を付加したり、「-vue.js」「-javascript」を付加してググっているけれど、効果は今一つで…。3DCGソフトの VUE が開発停止して無償配布する状態に追い込まれたのって Vue.js のせいじゃねえの? もっとも、本当にそうだったとしたら、途中でソフト名を変更すればまた違った展開になったのだろうか…?

[ ツッコむ ]

#2 [prog] 道路の自動生成についてヒントが無いかググってる

道路の自動生成アルゴリズムが気になってる。何かヒントが得られないかと、Google画像検索で出てきた画像を眺めてる。

ただ、その手のアルゴリズムって、おそらくかなり昔に色々なアルゴリズムが考案されていたのではないかと想像するわけで…。しかし今のGoogle検索は、古いページは表示しないように改悪されてしまっているから、なかなか関連情報が出てこないんじゃないかと…。

道路の自動生成と言っても、二つに大別できそうな気がしている。一つは、街のような光景を作るために、蜘蛛の巣のように道路を張り巡らせる場合。もう一つは、車を延々走らせるために、一本道で生成する場合。前者はいくつか目にしたけれど、自分が気になっているのは後者なのだよな…。

地形を作ったその上に道路を作っていく場合と、道路を作りながら周辺の地形を作っていく場合がありそうな気もしている。ただ、どちらにしても、既に存在するポリゴン群を寸断して、新しいポリゴン群を生成しないといけないのではないか…。そのあたりの処理ってどうすれば実現できるのか…。例えば丘のポリゴン群を削りながら道路を引こうとしたら、ブーリアン演算をしないといかんのでは…? ポリゴンモデルに対するブーリアン演算ってどうやるの…?

ただ、その手のアルゴリズムって、おそらくかなり昔に色々なアルゴリズムが考案されていたのではないかと想像するわけで…。しかし今のGoogle検索は、古いページは表示しないように改悪されてしまっているから、なかなか関連情報が出てこないんじゃないかと…。

道路の自動生成と言っても、二つに大別できそうな気がしている。一つは、街のような光景を作るために、蜘蛛の巣のように道路を張り巡らせる場合。もう一つは、車を延々走らせるために、一本道で生成する場合。前者はいくつか目にしたけれど、自分が気になっているのは後者なのだよな…。

地形を作ったその上に道路を作っていく場合と、道路を作りながら周辺の地形を作っていく場合がありそうな気もしている。ただ、どちらにしても、既に存在するポリゴン群を寸断して、新しいポリゴン群を生成しないといけないのではないか…。そのあたりの処理ってどうすれば実現できるのか…。例えば丘のポリゴン群を削りながら道路を引こうとしたら、ブーリアン演算をしないといかんのでは…? ポリゴンモデルに対するブーリアン演算ってどうやるの…?

[ ツッコむ ]

2024/05/18(土) [n年前の日記]

#1 [pc] HDD内を整理中

Vue 2023 と関連追加データをインストールしたことで、HDDの空き容量が厳しくなってしまった。仕方ないので、昔使ってた Python や Ruby のバックアップフォルダをHDD上からごっそり削除することにした。各フォルダ内で、何かしらのファイルを修正しつつ使っていたような記憶もあるのだけど…。まあ、今現在使っているフォルダ内で同じ作業をすればいいはずだよな…。どんな修正作業をしたのか覚えてないけど…。使ってるうちに不具合と遭遇したら、その時調べ直せばいいか…。

フリーソフトのセットアップファイル群も、少しずつ外付けHDDに移動。そのうちまたSSDが吹っ飛んだらインストールし直しになりそうなので、ある程度は残しておかないといかんだろうけど、最新ファイル以外は移動してしまってもいいだろう…。

フリーソフトのセットアップファイル群も、少しずつ外付けHDDに移動。そのうちまたSSDが吹っ飛んだらインストールし直しになりそうなので、ある程度は残しておかないといかんだろうけど、最新ファイル以外は移動してしまってもいいだろう…。

[ ツッコむ ]

2023/05/18(木) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] OpenPose動画を作りたい

blenderを使ってOpenPose動画を作成する手順は分かったけれど、手作業でポーズを指定してアニメーションを作らないといけないあたりが面倒臭い。既存の動画を分析してOpenPose動画を生成することはできないものだろうか。というか、本来のOpenPoseって、現実に存在する人体の動きを解析して作るものだろうし…。

そんなわけで、OpenPose動画を生成するためのツールがあるのかどうかググってみた。

環境は、Windows10 x64 22H2。CPU : AMD Ryzen 5 5600X。GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB。

以下のページが参考になりそう。ありがたや。

_OpenPoseを使って手っ取り早く姿勢推定をしてみる(Windows10) | 技術的特異点

_OpenPose による姿勢推定(Windows 上)

_OpenPose 1.7.0 のインストール,デモの実行(Windows 上)

_OpenPose の使い方 - nomlab

_Advent Calendar | 濱川研究室Webページ

_OpenPoseの使い方メモ - .com-pound

よく分からんけど、OpenPoseDemo.exe なるものを動かせば OpenPose画像/動画が得られるようだなと…。

そんなわけで、OpenPose動画を生成するためのツールがあるのかどうかググってみた。

環境は、Windows10 x64 22H2。CPU : AMD Ryzen 5 5600X。GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB。

以下のページが参考になりそう。ありがたや。

_OpenPoseを使って手っ取り早く姿勢推定をしてみる(Windows10) | 技術的特異点

_OpenPose による姿勢推定(Windows 上)

_OpenPose 1.7.0 のインストール,デモの実行(Windows 上)

_OpenPose の使い方 - nomlab

_Advent Calendar | 濱川研究室Webページ

_OpenPoseの使い方メモ - .com-pound

よく分からんけど、OpenPoseDemo.exe なるものを動かせば OpenPose画像/動画が得られるようだなと…。

◎ OpenPoseのバイナリを入手 :

以下のページから、OpenPoseを生成できる、Windows用のバイナリが入手できるらしい。

_GitHub - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose: OpenPose: Real-time multi-person keypoint detection library for body, face, hands, and foot estimation

_Releases - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose - GitHub

OpenPose v1.7.0 を入手。CPUを使って処理する版と、GPUを使って処理する版があるらしいけど、よく分からないので両方DLしておいた。

解凍して任意の場所に置く。今回は、D:\aiwork\openpose\cpu\ と、D:\aiwork\openpose\gpu\ に置いてみた。

_GitHub - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose: OpenPose: Real-time multi-person keypoint detection library for body, face, hands, and foot estimation

_Releases - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose - GitHub

OpenPose v1.7.0 を入手。CPUを使って処理する版と、GPUを使って処理する版があるらしいけど、よく分からないので両方DLしておいた。

- openpose-1.7.0-binaries-win64-cpu-python3.7-flir-3d.zip : CPU使用版

- openpose-1.7.0-binaries-win64-gpu-python3.7-flir-3d_recommended.zip : GPU使用版

解凍して任意の場所に置く。今回は、D:\aiwork\openpose\cpu\ と、D:\aiwork\openpose\gpu\ に置いてみた。

◎ 学習モデルデータをダウンロード :

動かすには、学習モデルデータを入手しないといけない。modelsフォルダの中に入って、getBaseModels.bat を実行すると、拡張子が .caffemodel のファイルがいくつかDLされる。全部で400MBほどのファイルがDLされた。

◎ サンプル画像やサンプル動画 :

examples\media\ というフォルダの中に、動作確認用のサンプル画像、サンプル動画が入っていた。jpgファイルが20ファイル、aviファイルが1ファイル入ってる。

◎ 動かしてみる :

とりあえず、動かしてみる。GPU使用版は何か色々必要になりそうなので、まずはCPU使用版を使ってみる。

サンプル画像の中の COCO_val2014_000000000328.jpg だけを、test\ というフォルダを作って、その中にコピー。

bin\ の中に実行バイナリ、OpenPoseDemo.exe が入ってるらしいので、ソレを実行。

--write_images OUTDIR をつければ、結果画像を保存できるらしい。outputsフォルダを作成して、指定してみる。

outputs\ の中にpng画像が保存された。元画像の上に、OpenPose が描き込まれている状態の画像が得られた。ちゃんと人体姿勢を検出できてる。スゴイ。

ただ、OpenPose画像だけを取得したいのだけど…。そんなことはできるのだろうか。

以下のページで、該当オプションが解説されてた。

_openpose/01_demo.md at master - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose - GitHub

--disable_blending をつけてやると、元画像との合成を無効にしてくれるらしい。

OpenPoseだけが描き込まれた画像が得られた。

解析結果を数値で欲しい場合は、.yml か .json で書き出すことができる模様。--write_keypoint OUTDIR か --write_json OUTDIR を使う。

サンプル画像の中の COCO_val2014_000000000328.jpg だけを、test\ というフォルダを作って、その中にコピー。

bin\ の中に実行バイナリ、OpenPoseDemo.exe が入ってるらしいので、ソレを実行。

bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir test--image_dir INDIR を指定すれば、画像が入ってるフォルダを指定できる。ファイル単位で指定できるわけではなくて、フォルダ単位でしか指定できないようだなと…。

> bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir test Starting OpenPose demo... Configuring OpenPose... Starting thread(s)... ---------------------------------- WARNING ---------------------------------- We have introduced an additional boost in accuracy in the CUDA version of about 0.2% with respect to the CPU/OpenCL versions. We will not port this to CPU given the considerable slow down in speed it would add to it. Nevertheless, this accuracy boost is almost insignificant so the CPU/OpenCL versions can be safely used. -------------------------------- END WARNING -------------------------------- OpenPose demo successfully finished. Total time: 3.299756 seconds.3.299756秒かかって、OpenPose が描き込まれた感じの画像ウインドウが一瞬表示されて消えてしまった。ひとまず、動いてはいるようだなと…。CPU使用版でもちゃんと動いてくれる。しかし、結果画像がどこにも保存されてない気がする…。

--write_images OUTDIR をつければ、結果画像を保存できるらしい。outputsフォルダを作成して、指定してみる。

bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir test --write_images outputs

outputs\ の中にpng画像が保存された。元画像の上に、OpenPose が描き込まれている状態の画像が得られた。ちゃんと人体姿勢を検出できてる。スゴイ。

ただ、OpenPose画像だけを取得したいのだけど…。そんなことはできるのだろうか。

以下のページで、該当オプションが解説されてた。

_openpose/01_demo.md at master - CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose - GitHub

--disable_blending をつけてやると、元画像との合成を無効にしてくれるらしい。

bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir test --write_images outputs --disable_blending

OpenPoseだけが描き込まれた画像が得られた。

解析結果を数値で欲しい場合は、.yml か .json で書き出すことができる模様。--write_keypoint OUTDIR か --write_json OUTDIR を使う。

bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir test --write_images outputs --disable_blending --write_keypoint outputs --write_json outputs

◎ 2023/05/19追記 :

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 暑い

昨日、今日と、気温が30度超え。暑い。さすがにエアコンを入れた。

5月中旬なのにこの暑さ…。どうなってしまうのか…。

5月中旬なのにこの暑さ…。どうなってしまうのか…。

[ ツッコむ ]

2022/05/18(水) [n年前の日記]

#1 [pc] GeForce Driverを更新してみた

メインPCは、NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB のビデオカードを積んでいるのだけど、ドライバーに脆弱性が見つかった云々の話を目にしたので、Game Ready Driver を 457.51 から 512.77 にアップデートしておいた。

_NVIDIA製GPUディスプレイドライバーに複数の脆弱性 〜GeForceユーザーはv512.77への更新を【16:00追記】 - 窓の杜

変更点を確認してみたところ、3D設定の管理 → グローバル設定の項目の中に、「シェーダーキャッシュサイズ」という項目が増えていた。結構前のバージョンから追加されていた項目らしい。

ちなみに、512.77 も、色々不具合があるようで…。

_GeForce 512.77 ドライバ 不具合情報 | ニッチなPCゲーマーの環境構築Z

_NVIDIA製GPUディスプレイドライバーに複数の脆弱性 〜GeForceユーザーはv512.77への更新を【16:00追記】 - 窓の杜

変更点を確認してみたところ、3D設定の管理 → グローバル設定の項目の中に、「シェーダーキャッシュサイズ」という項目が増えていた。結構前のバージョンから追加されていた項目らしい。

ちなみに、512.77 も、色々不具合があるようで…。

_GeForce 512.77 ドライバ 不具合情報 | ニッチなPCゲーマーの環境構築Z

[ ツッコむ ]

2021/05/18(火) [n年前の日記]

#1 [digital] iPhone5について調べてた

とある事情で、iPhone5について、ググって調べているところ。今でも使えるスマホなのかどうか、みたいな。せめて、Wi-Fi接続のネット端末、あるいはデジカメ代わりに使えれば十分かなとは思うのだけど…。

正直、色々厳しいらしい…。

ググってみたら、発売当時は6万円以上の価格だったようで。もったいないなあ…。

スマホって、いや、ガラケーもだけど、なんだか色々ともったいない。結構高性能なモバイルコンピュータだと思うのだけど、古くなったら玩具にすらできないとか、実にもったいない…。PCと比べると不自由だ…。

正直、色々厳しいらしい…。

- Appleがサポート終了扱いにしている機種。

- 3G回線が来年〜数年後に無くなるそうで、もうすぐ電話機としては使えなくなる。

- CPUが古いので新しいiOSにアップデートできない。iOS 10.3.4 までの対応。

- SIMロック解除・SIMフリー化は、公式にはできないらしい。2015年より前に売られていたスマホでは、手段が用意されていないのだとか。(非公式な手段を使えばできる場合もある、という話も見かけた。)

ググってみたら、発売当時は6万円以上の価格だったようで。もったいないなあ…。

スマホって、いや、ガラケーもだけど、なんだか色々ともったいない。結構高性能なモバイルコンピュータだと思うのだけど、古くなったら玩具にすらできないとか、実にもったいない…。PCと比べると不自由だ…。

◎ 2021/05/19追記。 :

その後もググってたら、SIMフリー版の iPhone5 も存在するっぽい記述を見かけた。すると、SIMフリー版を除いた、au版、softbank版は、SINロック解除が公式にはできない、という捉え方でいいのだろうか…。でも、日本国内では、au か softbank でしか売ってなかった、と書いてあるようにも見える…。

アクティベーションロックなる単語も見かけた。例えば誰かに譲渡する場合、元の持ち主が設定を変えないと使えなくなるとかなんとか。設定変更には Apple ID とパスワード、あるいはデバイスパスコードが必要らしいけど、元の持ち主がそのあたり忘れてしまった場合はどうするんだろう…。

アクティベーションロックなる単語も見かけた。例えば誰かに譲渡する場合、元の持ち主が設定を変えないと使えなくなるとかなんとか。設定変更には Apple ID とパスワード、あるいはデバイスパスコードが必要らしいけど、元の持ち主がそのあたり忘れてしまった場合はどうするんだろう…。

[ ツッコむ ]

2020/05/18(月) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] Pixelorama v0.7が公開されたらしい

フリーで使える、Windows、Linux、Mac対応のドットエディタ、Pixelorama の v0.7 が公開されたらしい。

_Pixelorama | Orama Interactive

早速DLして、Windows10 x64 1909上で試用。

UIデザインというか、ツール等の配置が結構変わった模様。アニメーション機能の管理の仕組みも大きく変更されたようで。レイヤーじゃなくてセルで管理するようになったとかなんとか。まだそのあたりは把握してなかったり。

鉛筆ツール?を使ってフリーハンドで線を引いていく際に、きっちり1ドットずつ描いていける機能も追加されていた。Pixel Perfect というオプションにチェックを入れればいい模様。

_Pixelorama | Orama Interactive

早速DLして、Windows10 x64 1909上で試用。

UIデザインというか、ツール等の配置が結構変わった模様。アニメーション機能の管理の仕組みも大きく変更されたようで。レイヤーじゃなくてセルで管理するようになったとかなんとか。まだそのあたりは把握してなかったり。

鉛筆ツール?を使ってフリーハンドで線を引いていく際に、きっちり1ドットずつ描いていける機能も追加されていた。Pixel Perfect というオプションにチェックを入れればいい模様。

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] 昭和風のアパートってもう無いのだな

犬の散歩をしながら、昭和風アパートが無いものかとちょっと意識しつつ周囲を見渡してみたけれど。もはや昭和風アパートって存在しないのだな…。どのアパートも、平成風のオサレな外観…。考えてみたら、ウチの近所は昭和の終わりから平成にかけて住宅地として更に開発が進んだから、建ってるアパートはどれも平成風で当然なのだな…。しかし、自分の脳内のイメージとは違うんだよな…。

もっとも、例えばゲームだの漫画だの映像作品だので使う建物のモデルデータとしては、今の時代にあったデザインのほうがリアリティが出るはずで。あえてボロっぽい昭和風アパートのイメージが必要になる場面が一体どれだけあるのかと考えると…。平成風アパートのモデルデータなら需要があっても、昭和風アパートのモデルデータは需要が無いんじゃないか、という気もしてきたりして。

もっとも、例えばゲームだの漫画だの映像作品だので使う建物のモデルデータとしては、今の時代にあったデザインのほうがリアリティが出るはずで。あえてボロっぽい昭和風アパートのイメージが必要になる場面が一体どれだけあるのかと考えると…。平成風アパートのモデルデータなら需要があっても、昭和風アパートのモデルデータは需要が無いんじゃないか、という気もしてきたりして。

[ ツッコむ ]

2019/05/18(土) [n年前の日記]

#1 [linux][raspberrypi] 手持ちの Linux機のメンテナンス

手持ちの各Linux機に対して、パッケージを更新。

以下の製品・ディストリビューションに対して行った。

Raspberry Pi Zero W の処理が遅くて途方に暮れた。何時間かかっただろう…。まあ、スペックがスペックだから仕方ない…。

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get dist-upgrade

以下の製品・ディストリビューションに対して行った。

- Raspberry Pi Zero W

- Raspberry Pi3

- Ubuntu 16.04 LTS機

- Linux Mint 19.1機

Raspberry Pi Zero W の処理が遅くて途方に暮れた。何時間かかっただろう…。まあ、スペックがスペックだから仕方ない…。

[ ツッコむ ]

2018/05/18(金) [n年前の日記]

#1 [ubuntu] Ubuntu 14.04 LTSをLinux Mint機にインストールしてデュアルブート

Windows10 x64 + Vagrant 2.1.1 + VirtualBox 5.2.12 で、Ubuntu 14.04 LTS をインストールしたのだけど。考えてみれば、実機が部屋にいくつも転がってるのだから、そのうちのどれかに Ubuntu 14.04 LTS をインストールして実験したほうが良さそうだなと。

てなわけで、Linux Mint 18.3 がインストール済みの AMD CPU A6-3500機に、Ubuntu 14.04 LTS を追加でインストールすることにした。

てなわけで、Linux Mint 18.3 がインストール済みの AMD CPU A6-3500機に、Ubuntu 14.04 LTS を追加でインストールすることにした。

◎ パーティションの変更。 :

件の実機には、既に Linux Mint 18.3 がインストールしてあるので、パーティションサイズを少し減らして空き領域を作り、そこに Ubuntu 14.04 LTS をインストールしたい。

パーティションサイズを変更するために、GParted というツールを使いたいのだけど…。GParted は、マウントされてるパーティションを変更したりできないので、HDDにインストールされてる Linux Mint 上の GParted を起動して変更作業、というわけにはいかない。別メディアを使って GParted を起動して、変更作業をしていく必要がある。

幸い、GParted Live という、CD-ROM から起動できる GParted が存在するので、それを使わせてもらう。

_GParted -- Live CD/USB/PXE/HD

_GParted Live on USB

USBメモリから起動する版も作れるので、今回はUSBメモリ版を用意した。まずは、GParted の iso、gparted-live-0.31.0-1-i686.iso を、以下からダウンロード。

_GParted -- Download

起動可能なUSBメモリを作れる、UNetbootin を入手。Windows や Linux 版が用意されてる。今回は、unetbootin-windows-661.exe をダウンロード。

_UNetbootin - Homepage and Downloads

適当なUSBメモリを Windows10機に差して一応フォーマット。UNetbootin を実行。isoの場所と、USBメモリのドライブレターを指定して、書き込み。

A6-3500機にUSBメモリを差して電源投入。起動時にDELキーを連打してBIOSに入って、起動順を変更。USBメモリから起動するようにする。設定を保存して再起動。

USBメモリから、GParted が起動した。Linux Mint の入ってるパーティションを小さくして空き領域を作った。

実際に変更を反映させるあたりで結構時間がかかる。Linux Mint が入ってるパーティションのサイズが 1.5TB 程度あるせいか、1〜2時間ほどかかった印象。

空き領域の部分に拡張領域を移動して、その拡張領域の中に、論理パーティションで 32GB 程度の領域を2つほど追加。

パーティションサイズを変更するために、GParted というツールを使いたいのだけど…。GParted は、マウントされてるパーティションを変更したりできないので、HDDにインストールされてる Linux Mint 上の GParted を起動して変更作業、というわけにはいかない。別メディアを使って GParted を起動して、変更作業をしていく必要がある。

幸い、GParted Live という、CD-ROM から起動できる GParted が存在するので、それを使わせてもらう。

_GParted -- Live CD/USB/PXE/HD

_GParted Live on USB

USBメモリから起動する版も作れるので、今回はUSBメモリ版を用意した。まずは、GParted の iso、gparted-live-0.31.0-1-i686.iso を、以下からダウンロード。

_GParted -- Download

起動可能なUSBメモリを作れる、UNetbootin を入手。Windows や Linux 版が用意されてる。今回は、unetbootin-windows-661.exe をダウンロード。

_UNetbootin - Homepage and Downloads

適当なUSBメモリを Windows10機に差して一応フォーマット。UNetbootin を実行。isoの場所と、USBメモリのドライブレターを指定して、書き込み。

A6-3500機にUSBメモリを差して電源投入。起動時にDELキーを連打してBIOSに入って、起動順を変更。USBメモリから起動するようにする。設定を保存して再起動。

USBメモリから、GParted が起動した。Linux Mint の入ってるパーティションを小さくして空き領域を作った。

実際に変更を反映させるあたりで結構時間がかかる。Linux Mint が入ってるパーティションのサイズが 1.5TB 程度あるせいか、1〜2時間ほどかかった印象。

空き領域の部分に拡張領域を移動して、その拡張領域の中に、論理パーティションで 32GB 程度の領域を2つほど追加。

◎ Ubuntu 14.04 LTS をインストール。 :

LAN接続ができてる実機なので、インストールに必要なアレコレはネット経由でダウンロードしつつインストールしたい。network installer 版を使えば数十MBのファイルをダウンロードするだけでひとまずインストール作業ができるので、今回はそちらを使うことにした。

_Alternative downloads | Ubuntu

_Installation/MinimalCD - Community Help Wiki

「Download the network installer for 14.04 LTS」をクリック。今回は、amd64(x86_64、64bit版)のmini.iso を入手。

これもUSBメモリに書き込んでインストールに使う。USBメモリをフォーマットして、UNetbootin を起動して、mini.iso を指定して、USBメモリに書き込む。

実機上で、USBメモリから起動。Ubuntu のインストーラが起動するので、日本語等を選んで作業を進めた。途中で、どのHDDにインストールするか尋ねてくるので、「手動」を選んで、先ほど作成した 32GB の論理パーティションにインストールするように指定。

途中で tasksel が起動して、どんなパッケージをインストールするか尋ねられるけど…。

Basic ubuntu server って何だろう。ググってみたら以下のパッケージがインストールされるらしい。

_What does the "Basic Ubuntu Server" package contain in software selection during installation? - Ask Ubuntu

vim とか byobu とか、python関係のアレコレが入るらしいな…。

grub をどこにインストールするか尋ねてきたけど、/dev/sdc5 を選んだらエラーが。うーむ。ここは /dev/sda2 を選ぶのかな。と思ったけどコレもエラー。MBRにインストールするしかないのか…。

Linux Mint 上で、sudo update-grub をしたら、Ubuntu 14.04 も見つけて選べるようにしてくれた模様。とりあえず、これで誤魔化すか…。

_Alternative downloads | Ubuntu

_Installation/MinimalCD - Community Help Wiki

「Download the network installer for 14.04 LTS」をクリック。今回は、amd64(x86_64、64bit版)のmini.iso を入手。

これもUSBメモリに書き込んでインストールに使う。USBメモリをフォーマットして、UNetbootin を起動して、mini.iso を指定して、USBメモリに書き込む。

実機上で、USBメモリから起動。Ubuntu のインストーラが起動するので、日本語等を選んで作業を進めた。途中で、どのHDDにインストールするか尋ねてくるので、「手動」を選んで、先ほど作成した 32GB の論理パーティションにインストールするように指定。

途中で tasksel が起動して、どんなパッケージをインストールするか尋ねられるけど…。

- 実験用としてはできるだけ素の環境のほうがいいだろうと思ったので、Ubuntu Desktop を選択。

- ssh でアクセスして作業したいので、OpenSSH Server も選択。

- きっと samba も使いたくなるので、Samba file server も選択。

- よく分からんけど basic ubuntu server も選択。

Basic ubuntu server って何だろう。ググってみたら以下のパッケージがインストールされるらしい。

_What does the "Basic Ubuntu Server" package contain in software selection during installation? - Ask Ubuntu

vim とか byobu とか、python関係のアレコレが入るらしいな…。

grub をどこにインストールするか尋ねてきたけど、/dev/sdc5 を選んだらエラーが。うーむ。ここは /dev/sda2 を選ぶのかな。と思ったけどコレもエラー。MBRにインストールするしかないのか…。

Linux Mint 上で、sudo update-grub をしたら、Ubuntu 14.04 も見つけて選べるようにしてくれた模様。とりあえず、これで誤魔化すか…。

[ ツッコむ ]

#2 [ubuntu] Ubuntu 14.04 LTS上で byobu をインストールしたが文字表示がおかしい

Ubuntu 14.04 LTS上で byobu をインストールしてみたけれど、Putty からアクセスするとあちこちで文字が正常に表示されない。

まず、プロンプトがおかしい。最後に「・」が表示されてる。何だコレ。

byobu のプロンプトの設定は、~/.byobu/prompt で指定できる。デフォルトでは、/usr/share/byobu/profiles/bashrc を呼び出すようになっている。

該当ファイルの中で、UTF-8 の場合とそれ以外で文字の種類を変えていた。UTF-8 の場合は、'MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET' (U+27EB) を使っている模様。

_Unicode Character 'MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET' (U+27EB)

文字がキモイ。余計なことすんなや…。

面倒臭いので、とりあえず sudo vi /usr/share/byobu/profiles/bashrc で、該当文字を変更してしまった。

あるいは、byobu-prompt と打てば byobu独自のプロンプトの有効無効が切り替えられるので、無効にしてしまうのもありかも。ちなみに、いきなり byobu-disable-prompt と打っても無効にできる。

また、~/.byobu/status で、ステータスに何かのロゴを表示するよう指定してあるが、そこも文字が表示されてない。以下の修正をして、非表示にした。ついでに、ディストリ情報を代わりに表示する。

まず、プロンプトがおかしい。最後に「・」が表示されてる。何だコレ。

byobu のプロンプトの設定は、~/.byobu/prompt で指定できる。デフォルトでは、/usr/share/byobu/profiles/bashrc を呼び出すようになっている。

該当ファイルの中で、UTF-8 の場合とそれ以外で文字の種類を変えていた。UTF-8 の場合は、'MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET' (U+27EB) を使っている模様。

_Unicode Character 'MATHEMATICAL RIGHT DOUBLE ANGLE BRACKET' (U+27EB)

文字がキモイ。余計なことすんなや…。

面倒臭いので、とりあえず sudo vi /usr/share/byobu/profiles/bashrc で、該当文字を変更してしまった。

あるいは、byobu-prompt と打てば byobu独自のプロンプトの有効無効が切り替えられるので、無効にしてしまうのもありかも。ちなみに、いきなり byobu-disable-prompt と打っても無効にできる。

また、~/.byobu/status で、ステータスに何かのロゴを表示するよう指定してあるが、そこも文字が表示されてない。以下の修正をして、非表示にした。ついでに、ディストリ情報を代わりに表示する。

tmux_left="logo #distro release #arch session" ↓ tmux_left="#logo distro release #arch session"

[ ツッコむ ]

2017/05/18(木) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] JWildfireをまだ試用

_昨日インストールしたJWildfire

をまだ試用中。

とりあえず、以下のようなレンダリング結果が得られた。

一応、レンダリングした直後の画像(png、アルファチャンネル付き、2.9MB〜4.6MB)も置いときますので自由に使ってください、って使い道なさそうだけど、まあ、一応。

_jwildfire_helloworld0001.png

_jwildfire_helloworld0002.png

_jwildfire_helloworld0003.png

_jwildfire_helloworld0004.png

_jwildfire_helloworld0005.png

とりあえず、以下のようなレンダリング結果が得られた。

一応、レンダリングした直後の画像(png、アルファチャンネル付き、2.9MB〜4.6MB)も置いときますので自由に使ってください、って使い道なさそうだけど、まあ、一応。

_jwildfire_helloworld0001.png

_jwildfire_helloworld0002.png

_jwildfire_helloworld0003.png

_jwildfire_helloworld0004.png

_jwildfire_helloworld0005.png

[ ツッコむ ]

2016/05/18(水) [n年前の日記]

#1 [gimp] GIMPでフリンジ削除ってどうやるんだろう

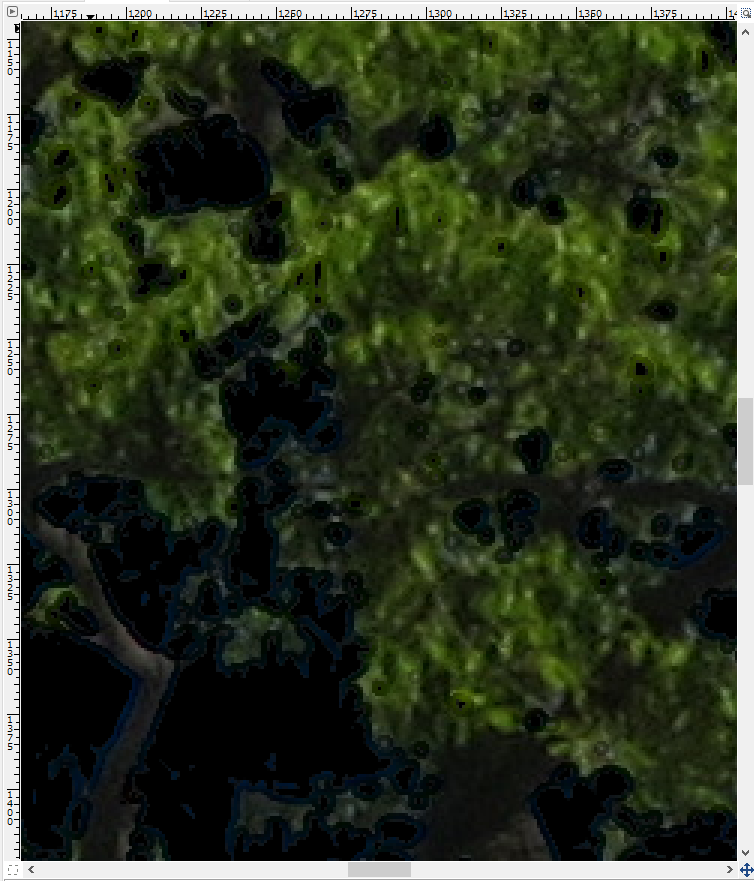

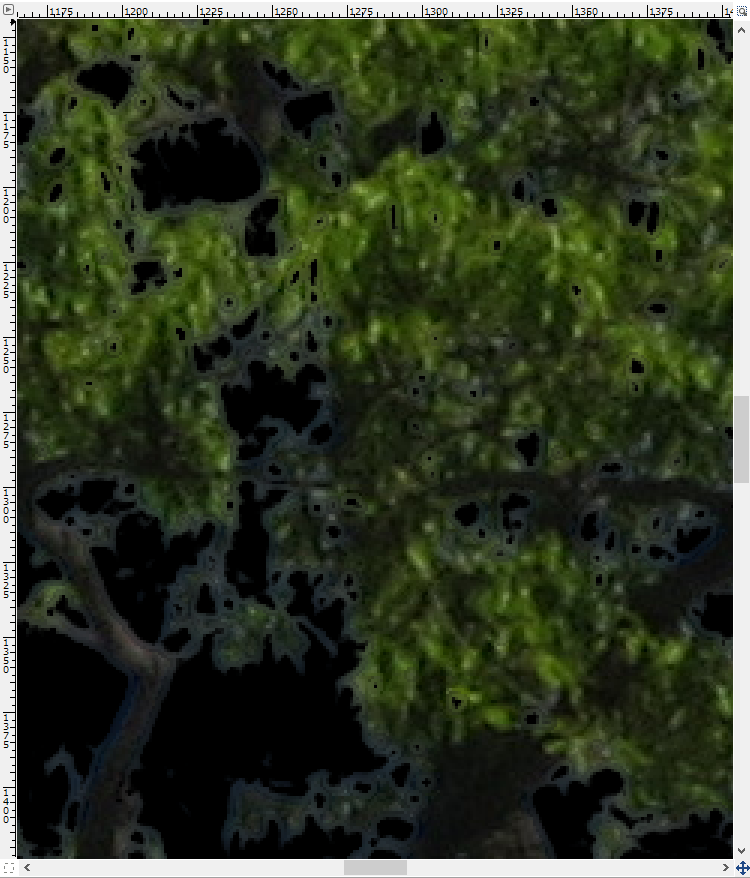

写真から木だけを切り抜こうと色々実験中。

青チャンネルを元にしてマスクを作っただけでは、以下のように、透明部分と不透明部分の境界に妙なフリンジが出てしまう。

このあたり、どうにか改善したいなと。

これが Photoshop Elements なら、画質調整 → カラー → レイヤーのフリンジ削除、という機能があるので、ソレを使うと多少は軽減できる。が、GIMP にそんな機能は無い。工夫しないと。

ひとまず、透明部分と不透明部分の境界でフリンジが出てきてしまうわけだから…。境界部分だけ別レイヤーに取り出して、そのレイヤーに対して何かしら処理をすればいいのかなと。GIMPでの操作は…。

後は、この境界部分にどんな処理をするか、という話になるわけだけど…。とりあえず2種類ほど考えてみたり。

試してみた結果は以下の通り。

境界部分に対して、「色を透明度に」を使用して、白を透明にした場合。

境界部分に対して、不透明部分をぼかして載せてみた場合。

多少はマシになったかなと…。

もうちょっとフリンジを消せないか色々試してみたけど、消し方を強くしていくと境界がますます汚い見た目になったので、なかなか難しいなと。

青チャンネルを元にしてマスクを作っただけでは、以下のように、透明部分と不透明部分の境界に妙なフリンジが出てしまう。

このあたり、どうにか改善したいなと。

これが Photoshop Elements なら、画質調整 → カラー → レイヤーのフリンジ削除、という機能があるので、ソレを使うと多少は軽減できる。が、GIMP にそんな機能は無い。工夫しないと。

ひとまず、透明部分と不透明部分の境界でフリンジが出てきてしまうわけだから…。境界部分だけ別レイヤーに取り出して、そのレイヤーに対して何かしら処理をすればいいのかなと。GIMPでの操作は…。

- レイヤーを右クリック → 不透明部分を選択範囲に。

- 選択 → 選択範囲の反転。これで透明部分が選択範囲になる。

- 選択 → 選択範囲の拡大。数ドットを指定。

- 切り取り。

- 新規レイヤーを作って貼り付け。

後は、この境界部分にどんな処理をするか、という話になるわけだけど…。とりあえず2種類ほど考えてみたり。

- 策その1。白いフリンジが残ってるのだから、白い部分を透明にしてみるのはどうか。色 → 色を透明度に、で白を指定してやる。

- 策その2。境界以外の不透明部分を拡大して境界部分に載せてやれば誤魔化せないかなと。とりあえず、切り抜いただけのオリジナルのレイヤーをコピーして、ガウスぼかしをかけて、境界部分レイヤーから選択範囲を得て、その選択範囲で切り抜いて載せる。

試してみた結果は以下の通り。

境界部分に対して、「色を透明度に」を使用して、白を透明にした場合。

境界部分に対して、不透明部分をぼかして載せてみた場合。

多少はマシになったかなと…。

もうちょっとフリンジを消せないか色々試してみたけど、消し方を強くしていくと境界がますます汚い見た目になったので、なかなか難しいなと。

◎ 一応画像も置いときます。 :

写真を撮影した親父さんから「自由にしていい」と許可を貰えたので、CC0 / Public Domain で置いときます。御自由にどうぞ。

_オリジナル画像。tree02_org.png (2569x2568, 8.6MB)

_青チャンネルから選択範囲を作って切り抜いただけの画像。tree02_trim.png (2569x2568, 5.9MB)

_境界部分の白を透明にしてみた画像。tree02_trim2.png (2569x2568, 5.9MB)

_1024x1024に縮小した画像。tree02_1024x1024.png (1024x1024, 1.2MB)

_オリジナル画像。tree02_org.png (2569x2568, 8.6MB)

_青チャンネルから選択範囲を作って切り抜いただけの画像。tree02_trim.png (2569x2568, 5.9MB)

_境界部分の白を透明にしてみた画像。tree02_trim2.png (2569x2568, 5.9MB)

_1024x1024に縮小した画像。tree02_1024x1024.png (1024x1024, 1.2MB)

◎ 2015/05/19追記。 :

近所で撮影してきた木も切り抜いてみたので置いときます。コレも CC0 / Public Domain ってことで。御自由にどうぞ。

_木その2。オリジナル画像。tree03_org.png (3174x3174, 15.3MB)

_木その2。切り抜いた画像。tree03_trim.png (3174x3174, 9MB)

_木その3。オリジナル画像。tree04_org.png (3147x3147, 14.5MB)

_木その3。切り抜いた画像。tree04_trim.png (3147x3147, 7.3MB)

ペンタブレットを使って手作業で切り抜いたから境界部分が雑ですが、縮小して使えば誤魔化せるかなと…。

_木その2。オリジナル画像。tree03_org.png (3174x3174, 15.3MB)

_木その2。切り抜いた画像。tree03_trim.png (3174x3174, 9MB)

_木その3。オリジナル画像。tree04_org.png (3147x3147, 14.5MB)

_木その3。切り抜いた画像。tree04_trim.png (3147x3147, 7.3MB)

ペンタブレットを使って手作業で切り抜いたから境界部分が雑ですが、縮小して使えば誤魔化せるかなと…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 自転車で買い物に

親父さんの電動自転車を借りて、ツルハドラッグ、ザ・ビッグ、ダイソーまで。液体歯磨き、夜食、ゴミ袋等を購入。

[ ツッコむ ]

2015/05/18(月) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] アニメ塗りの仕方についてググってたり

CLIP STUDIO PAINT でアニメ塗りをする際に、影の塗り分け線をどうしたらいいのかで悩んでしまったので解決策が紹介されてないかググっていたり。

とりあえず、手順はある程度分かったというか。

ところが、塗り分け線の太さの分、塗られていない部分ができてしまうわけで…。コレ、どうやって解決したらええのん。

バケツツールの領域拡張とやらにチェックを入れておけば、塗り分け線の部分まで塗る範囲を拡張してくれることが分かった。一番濃い色で止まる、てな指定なら、塗り分け線より外側を塗らない模様。

ただ、この時、ベクター線の中心まで〜にチェックを入れておくと、変なところで塗りがはみ出したりするようで。

ベクター線は、見た目が繋がっているように見えていても、内部というか、持っている数値上は繋がってない状態だったりするわけで。どうやらそういう部分で塗りがはみ出してしまうらしい。そういうときは、ベクター線として参照されるより、ドットでそこに描かれてるものとして扱ってやったほうが、見た目通りに処理をしてくれる。

とりあえず、手順はある程度分かったというか。

- 線画と塗り分け線は二値化しておく。

- 線画と塗り分け線を別レイヤーにする。それと、ペイントするレイヤーを用意する。

- 線画レイヤーだけ選んで、参照レイヤーを指定。

- ペイントレイヤーを選んで、バケツツールで塗っていく。バケツツールは参照レイヤーを頼りにして塗るように指定。下地部分が塗られる。

- 線画レイヤーと塗り分け線レイヤーの両方を選んで、参照レイヤーを指定。複数のレイヤーを参照レイヤーにできることを、今まで知らなかった…。

- ペイントレイヤーを選んで、バケツツールで影の部分を塗る。

- 塗り分け線レイヤーを非表示にすれば塗り作業終了。

ところが、塗り分け線の太さの分、塗られていない部分ができてしまうわけで…。コレ、どうやって解決したらええのん。

バケツツールの領域拡張とやらにチェックを入れておけば、塗り分け線の部分まで塗る範囲を拡張してくれることが分かった。一番濃い色で止まる、てな指定なら、塗り分け線より外側を塗らない模様。

ただ、この時、ベクター線の中心まで〜にチェックを入れておくと、変なところで塗りがはみ出したりするようで。

ベクター線は、見た目が繋がっているように見えていても、内部というか、持っている数値上は繋がってない状態だったりするわけで。どうやらそういう部分で塗りがはみ出してしまうらしい。そういうときは、ベクター線として参照されるより、ドットでそこに描かれてるものとして扱ってやったほうが、見た目通りに処理をしてくれる。

◎ 塗ってない部分を即座にチェックすることはできないのかなと。 :

CLIP STUDIO PAINT 関連の解説ページを探していると、結構な確率で RETAS の解説ページも出てくるのだけど。どうやら RETAS には、塗り残し部分を目視で確認しやすいように、塗った部分をベタ一色で表示してくれる機能があるようで。Ctrl + B で切り替わるようだけど。

コレ、CLIP STUDIO PAINT でもやりたいな…。機能が既にあったりはしないのだろうか。Ctrl + B だとレイヤーカラー表示になるようだけど、明度が反映された表示になるから、RETAS ほど分かりやすくないわけで。

コレ、CLIP STUDIO PAINT でもやりたいな…。機能が既にあったりはしないのだろうか。Ctrl + B だとレイヤーカラー表示になるようだけど、明度が反映された表示になるから、RETAS ほど分かりやすくないわけで。

[ ツッコむ ]

2014/05/18(日) [n年前の日記]

#1 [dxruby][cg_tools] swfmillの出力について

Flash CS5 でパブリッシュした swf を swfmill で xml にしてみたら、ちと気になる動作が。途中に、<UnknownTag id="0x08"> というタグが出てきてしまう。Suzuka で書き出した swf では、こんなことは起きなかったのだけど。

_SWFTOOLS の swfdump で swf を読んでテキスト出力させてみたり。以下のように指定。

swfmill と swfdump の出力結果を見比べてみたけど。どうやら JPEGTABLES なる命令が入ってると、swfmill の出力がおかしくなる模様。

jpegファイルは使わない・jpegで書き出さないように制限することで誤魔化そうかな…。それとも、swfmill じゃなくて swfdump の出力結果を使って再生するようにしてしまおうか…。

DEFINESPRITE なるタグが入ってるあたりも気になる。ビットマップ画像の表示しかしてないのに。トゥイーン指定をすると MovieClip が作られてしまう、のかな。

DEFINESPRITE は、内部にもタイムラインが入ってるので、どうしたもんか。

_SWFTOOLS の swfdump で swf を読んでテキスト出力させてみたり。以下のように指定。

swfdump.exe -D hoge.swf > hoge.txt

swfmill と swfdump の出力結果を見比べてみたけど。どうやら JPEGTABLES なる命令が入ってると、swfmill の出力がおかしくなる模様。

jpegファイルは使わない・jpegで書き出さないように制限することで誤魔化そうかな…。それとも、swfmill じゃなくて swfdump の出力結果を使って再生するようにしてしまおうか…。

DEFINESPRITE なるタグが入ってるあたりも気になる。ビットマップ画像の表示しかしてないのに。トゥイーン指定をすると MovieClip が作られてしまう、のかな。

DEFINESPRITE は、内部にもタイムラインが入ってるので、どうしたもんか。

[ ツッコむ ]

2013/05/18(土) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] Huginで実験中

Huginは、パノラマ画像を作れるフリーソフト。

enblend という、画像を繋ぐプログラムがエラーを出して止まってしまう。そもそも -m 2048 -b 4096 といった、イメージキャッシュのメモリ使用量を指示するコマンドラインオプションが働いてないようで。「そのオプションはサポートしてねえよ。何故なら俺は…」と言われてしまう。

調べてみたところ、最近の enblend の Windows版は、OpenMPとやらを有効にしてビルドされてるそうで。OpenMPが有効になってると、イメージキャッシュ機能は無効になる。

OpenMPって何…? 並列処理・マルチコアCPUに対応させるための何かじゃないのかな。たぶん。並列処理をするとキャッシュの扱いが面倒になるので、どちらかが有効な時は、もう片方を無効にしている、らしい。たぶん。自信なし。

_Enblend bundled with Hugin no longer supports -m - Google グループ

_2011.4 win32 - out of memory - "compiled without image cache" - Google グループ

Hugin には、OpenMP版で問題が出る環境のために、enblend_noopenmp.exe、enfuse_noopenmp.exe というバイナリも bin/ 以下に同梱されてる。環境設定でそれらを指定すれば、OpenMPを無効=イメージキャッシュ有効版を使える。メモリ不足がどうこうでエラーが出てるっぽい時は、enblend_noopenmp.exe 等を使ってみるのもアリ、ただし速度は OpenMP版より遅いはず、と前述のMLで書かれてるように見えた。

No OpenMP版を使ってみたことろ、エラーを出さなくなったように見える。でも、気のせいか、随分時間がかかるような…。いや、今まではエラーが出て最後まで行かなかったので、速度的にどうなのか判断しようもないのだけど。

enblend という、画像を繋ぐプログラムがエラーを出して止まってしまう。そもそも -m 2048 -b 4096 といった、イメージキャッシュのメモリ使用量を指示するコマンドラインオプションが働いてないようで。「そのオプションはサポートしてねえよ。何故なら俺は…」と言われてしまう。

調べてみたところ、最近の enblend の Windows版は、OpenMPとやらを有効にしてビルドされてるそうで。OpenMPが有効になってると、イメージキャッシュ機能は無効になる。

OpenMPって何…? 並列処理・マルチコアCPUに対応させるための何かじゃないのかな。たぶん。並列処理をするとキャッシュの扱いが面倒になるので、どちらかが有効な時は、もう片方を無効にしている、らしい。たぶん。自信なし。

_Enblend bundled with Hugin no longer supports -m - Google グループ

_2011.4 win32 - out of memory - "compiled without image cache" - Google グループ

Hugin には、OpenMP版で問題が出る環境のために、enblend_noopenmp.exe、enfuse_noopenmp.exe というバイナリも bin/ 以下に同梱されてる。環境設定でそれらを指定すれば、OpenMPを無効=イメージキャッシュ有効版を使える。メモリ不足がどうこうでエラーが出てるっぽい時は、enblend_noopenmp.exe 等を使ってみるのもアリ、ただし速度は OpenMP版より遅いはず、と前述のMLで書かれてるように見えた。

No OpenMP版を使ってみたことろ、エラーを出さなくなったように見える。でも、気のせいか、随分時間がかかるような…。いや、今まではエラーが出て最後まで行かなかったので、速度的にどうなのか判断しようもないのだけど。

◎ 画像の位置合わせ。 :

_Fusion

というソフトが使える。最新版は有償ソフトだけど、昔の古い版がフリー版として公開されてる模様。

_はやしのなか :: FusionというフリーのHDR合成ソフトがわりとすごい件について

_はやしのなか :: HDRソフトFusionのズレ補正とゴースト除去はスグレモノかも

上記の記事で知りました。ありがたや。

Hugin関連で、位置合わせをしてくれるコマンドラインツールもあったような気がする…。 _2013/03/24の日記 でメモってた。align_image_stack というツール名だった。

_Photomatix Pro なる有償ソフトでも位置合わせができるらしいので、体験版を試しに触ってみたり。

_はやしのなか :: FusionというフリーのHDR合成ソフトがわりとすごい件について

_はやしのなか :: HDRソフトFusionのズレ補正とゴースト除去はスグレモノかも

上記の記事で知りました。ありがたや。

- 位置合わせしたい画像をD&Dして読み込む。

- 左側に、読み込んだ画像ファイル名が並ぶ。

- ツールバー上の、「Align Images」ボタンをクリック。しばらく計算して位置合わせをしてくれる。

- 左側の画像ファイル名をクリックして選んで、ツールバー上の「Save Result」ボタンを押して、別名保存。それを画像ファイル数分、繰り返し。

Hugin関連で、位置合わせをしてくれるコマンドラインツールもあったような気がする…。 _2013/03/24の日記 でメモってた。align_image_stack というツール名だった。

_Photomatix Pro なる有償ソフトでも位置合わせができるらしいので、体験版を試しに触ってみたり。

- 「ブラケットした写真のロード」をクリック。

- ダイアログに画像ファイルをD&D。その際、「処理前に32bit HDRイメージを表示」にチェックを入れておく。

- 「前処理オプション」ダイアログで、「画像のズレを調整」にチェックを入れて、処理内容を選ぶ。

- 位置合わせをしたHDR画像が出来上がる。ファイル→名前を付けて保存。.hdr、.exr、.tif あたりを選んで保存する。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] VMware Player上のUbuntuを13.04にしておいた

ちと実験をしようとして Ubuntu Linux を起動したら「13.04が出てるよ! アップグレードしなよ!」的なダイアログが。てなわけで、一応アップグレードしておいた。何が変わったのか、よく分かってないけど。

あ。やっちまった。VMwareの共有フォルダが使えなくなった。VMware Tools を再インストールしてもダメ。ググってみたら、VMware Tools が Linux の新しいカーネルに対応できてないらしい。

面倒臭いので samba 入れた。以下の記事を参考に作業。

_Ubuntu 12.04 LTS - Sambaサーバー - フルアクセスの共有フォルダ作成 : Server World

どうせ仮想環境上で動かす実験用のソレなので、しばらくは、これでいいや…。

あ。やっちまった。VMwareの共有フォルダが使えなくなった。VMware Tools を再インストールしてもダメ。ググってみたら、VMware Tools が Linux の新しいカーネルに対応できてないらしい。

面倒臭いので samba 入れた。以下の記事を参考に作業。

_Ubuntu 12.04 LTS - Sambaサーバー - フルアクセスの共有フォルダ作成 : Server World

どうせ仮想環境上で動かす実験用のソレなので、しばらくは、これでいいや…。

[ ツッコむ ]

#3 [windows] WACOMタブレットドライバを再インストール

「タブレットドライバが見つかりません」てなメッセージが出てくるようになってしまって、困ったなと。環境は Windows7 x64。Intuos 3 使用。

ドライバを再インストールすることにした。前回、アンインストールせずに、上書きでインストールしちゃったような気もするんだよなあ…。なので今回は一旦アンインストールしてから、再インストール。これでしばらく様子を見ようかと。

ドライバを再インストールすることにした。前回、アンインストールせずに、上書きでインストールしちゃったような気もするんだよなあ…。なので今回は一旦アンインストールしてから、再インストール。これでしばらく様子を見ようかと。

[ ツッコむ ]

#4 [cg_tools] Kritaをインストールしてみた

KDE関係から出てきた画像編集ソフト、でいいのかな? 16bit、32bit画像の編集も可能らしい。

_KRITA

_Krita - KDE UserBase Wiki

_ Windows版 もあるらしいので、試用してみようかと。krita_2.7.8.0.msi をDL。インストール。環境は Windows7 x64。

インストール先フォルダを選択できない…。また、インストール直後にOS再起動を要求される。なんだか怪しい…。

.exr や .hdr も読み込めるのかなと思ったけど、ダメだった。 _Luminance HDR や _Picturenaut で開ける .exr を読み込もうとしても、ファイル選択ダイアログ上で表示されず。

VMware Player上の Ubuntu 13.04 でも Krita をインストールしてみたけれど。そっちだと、.exr が開ける…。Windows版は、.exrその他の読み込みに対応してないということなのかな?

ググってみたけど、16・32ビット画像の編集に対応しているフリーソフトって皆無なようで。なかなか厳しい。まあ、フツーは利用する機会が無い画像だろうから、当然編集ソフトも無いのだろうけど。

_KRITA

_Krita - KDE UserBase Wiki

_ Windows版 もあるらしいので、試用してみようかと。krita_2.7.8.0.msi をDL。インストール。環境は Windows7 x64。

インストール先フォルダを選択できない…。また、インストール直後にOS再起動を要求される。なんだか怪しい…。

.exr や .hdr も読み込めるのかなと思ったけど、ダメだった。 _Luminance HDR や _Picturenaut で開ける .exr を読み込もうとしても、ファイル選択ダイアログ上で表示されず。

VMware Player上の Ubuntu 13.04 でも Krita をインストールしてみたけれど。そっちだと、.exr が開ける…。Windows版は、.exrその他の読み込みに対応してないということなのかな?

ググってみたけど、16・32ビット画像の編集に対応しているフリーソフトって皆無なようで。なかなか厳しい。まあ、フツーは利用する機会が無い画像だろうから、当然編集ソフトも無いのだろうけど。

[ ツッコむ ]

2012/05/18(金) [n年前の日記]

#1 [android] Android端末からLAN上のPC内にある画像ファイルを順々に閲覧していく方法を調べた

Lenovo IdeaPad A1 から、LAN上のPCにアクセスして、画像ファイルを開きたい。

親父さんが写真を撮ってきた際、IdeaPad A1を使って、夕食後、家族で見れたら楽かもしれないと。親父さんが、わざわざフォトフレームの類に画像を転送して、ACアダプタケーブルをぶらぶらさせながら見せようとしてたので。

親父さんが写真を撮ってきた際、IdeaPad A1を使って、夕食後、家族で見れたら楽かもしれないと。親父さんが、わざわざフォトフレームの類に画像を転送して、ACアダプタケーブルをぶらぶらさせながら見せようとしてたので。

◎ 方法その1、ESファイルエクスプローラを使う。 :

自宅サーバ(SAMBAサーバ)の共有フォルダにもアクセスできるし、Windows7の共有フォルダにも、ユーザ名とパスワードを入力すればアクセスできた。

しかし、画像を1ファイルずつ、手動で選択していかないといけない感じで。できればスライドショーで見たいので、ちと厳しい。

しかし、画像を1ファイルずつ、手動で選択していかないといけない感じで。できればスライドショーで見たいので、ちと厳しい。

◎ 方法その2、Digital Photo Frame Slideshowを使う。 :

_Digital Photo Frame Slideshow - Google Play

自宅サーバの共有フォルダにはすんなりアクセスできた。が、Windows7の共有フォルダにはアクセスできなかった。「Network」のボタンを押すと、PC一覧に名前は出てくるが、クリックしても中身が見れない。オプション設定で、サーバを決め打ち、かつ、PC名ではなくIPアドレスで指定したら、共有フォルダを覗くことができた。しかし、いちいち入力するのは面倒臭い気もする。

自宅サーバの共有フォルダに、閲覧したい画像ファイルをコピーする、という使い方なら、一番簡単に使えそう。

自宅サーバの共有フォルダにはすんなりアクセスできた。が、Windows7の共有フォルダにはアクセスできなかった。「Network」のボタンを押すと、PC一覧に名前は出てくるが、クリックしても中身が見れない。オプション設定で、サーバを決め打ち、かつ、PC名ではなくIPアドレスで指定したら、共有フォルダを覗くことができた。しかし、いちいち入力するのは面倒臭い気もする。

自宅サーバの共有フォルダに、閲覧したい画像ファイルをコピーする、という使い方なら、一番簡単に使えそう。

◎ 方法その3、ComittoN (Comic Viewer)を使う。 :

_ComittoN (Comic Viewer) - Google Play

本来は自炊向けコミックビュアーだけど、LAN上のPCにもアクセスできる。

あくまでコミックビュアーなので、クリックしていかないと次の画像に進めない・自動でスライドショーはできない予感。しかし、画像の拡大縮小アルゴリズム?を選べるのはヨサゲ。

本来は自炊向けコミックビュアーだけど、LAN上のPCにもアクセスできる。

あくまでコミックビュアーなので、クリックしていかないと次の画像に進めない・自動でスライドショーはできない予感。しかし、画像の拡大縮小アルゴリズム?を選べるのはヨサゲ。

◎ 方法その4、Windwos Media Player 12 をDLNAサーバ(?)にする。 :

Windows7上で、Windows Media Player 12(以下、WMP12と表記)を、メディアサーバにする、のかな。たぶん。「メディアストリーミングを有効にする」とかなんとか。

_Windows Media Player 12をメディアサーバーとして利用する - Media Link Player

_Windows Media Player 12 設定方法 | ネットワーク接続関連情報 | システムステレオ | サポート・お問い合わせ | ソニー

どんな設定をしたのか忘れた…。とにかく色々設定を変えた。

Andorid側は、 _Skiftaベータ をインストールしてみた。起動後、「メディアソース選択」「プレイヤー選択」「メディアの参照と再生」の順で選ぶ。メディアソースは、「Windows7機の名前:ユーザ名」を選択。プレイヤーは、「LENOVO A1_07」を選択。これで画像や動画が見れるようになった。

ただ、画像一覧が反映されるまで時間がかかるような気がする。Windows7上でライブラリを更新するまでに時間がかかっているのか、クライアント側のキャッシュがなかなか更新されないのかは不明。

あらかじめ、閲覧したい画像について再生リストを作っておけば、それを選ぶだけで、指定の画像だけが再生できる。そのあたりは便利そう。

_Windows Media Player 12をメディアサーバーとして利用する - Media Link Player

_Windows Media Player 12 設定方法 | ネットワーク接続関連情報 | システムステレオ | サポート・お問い合わせ | ソニー

どんな設定をしたのか忘れた…。とにかく色々設定を変えた。

Andorid側は、 _Skiftaベータ をインストールしてみた。起動後、「メディアソース選択」「プレイヤー選択」「メディアの参照と再生」の順で選ぶ。メディアソースは、「Windows7機の名前:ユーザ名」を選択。プレイヤーは、「LENOVO A1_07」を選択。これで画像や動画が見れるようになった。

ただ、画像一覧が反映されるまで時間がかかるような気がする。Windows7上でライブラリを更新するまでに時間がかかっているのか、クライアント側のキャッシュがなかなか更新されないのかは不明。

あらかじめ、閲覧したい画像について再生リストを作っておけば、それを選ぶだけで、指定の画像だけが再生できる。そのあたりは便利そう。

[ ツッコむ ]

#2 [android] 実機上で動作確認中

BG2枚+スプライト相当80枚を、IdeaPad A1 ―― 600x1024、Android 2.3.4 端末で描画してみたら、15FPS前後しか出なかった。酷過ぎる。

手前のBGを半透明で描いているから遅いのかなと思い、試しに市松模様で半透明モドキにしてみたけれど。それでも17FPS。2FPSしか速くならない。その上、見た目がチラチラして、とても気持ち悪い。市松模様でそれらしく誤魔化す方法は、1ドットがそのまま出る状況じゃないと使えないのだな。

Canvas#scale() で全体の拡大縮小をしていたけれど、試しに setFixedSize() を使う形に変えてみたり。… setFixedSize() を呼ぶと、surfaceChanged() が再度呼ばれてしまうあたりで少しハマった。また、画面全体にピッチリ引き延ばされてしまうので、縦横比がかなりおかしなことになってしまった。

実機上で動かしてみたところ、前述の枚数・描画面積でも45FPSぐらいになった。ここまで速くなるとは…。その代わり、見た目が汚くなった。拡大縮小する際に、特定の補完処理がかかっているようで、画面がボケボケに。また、前述のとおり、縦横比がおかしくなる。横画面にするとさらに酷い。

つまり、IdeaPad A1に限って言えば。

ここまで速くなるのであれば、基準サイズを、320x480から480x800にしても、そこそこ動くのではないか。試してみたが、残念ながら30FPS前後まで遅くなった。画像が大きい=描画面積が増えてしまうと、やっぱり処理時間がグンと増えてしまうのだろう。

手前のBGを半透明で描いているから遅いのかなと思い、試しに市松模様で半透明モドキにしてみたけれど。それでも17FPS。2FPSしか速くならない。その上、見た目がチラチラして、とても気持ち悪い。市松模様でそれらしく誤魔化す方法は、1ドットがそのまま出る状況じゃないと使えないのだな。

Canvas#scale() で全体の拡大縮小をしていたけれど、試しに setFixedSize() を使う形に変えてみたり。… setFixedSize() を呼ぶと、surfaceChanged() が再度呼ばれてしまうあたりで少しハマった。また、画面全体にピッチリ引き延ばされてしまうので、縦横比がかなりおかしなことになってしまった。

実機上で動かしてみたところ、前述の枚数・描画面積でも45FPSぐらいになった。ここまで速くなるとは…。その代わり、見た目が汚くなった。拡大縮小する際に、特定の補完処理がかかっているようで、画面がボケボケに。また、前述のとおり、縦横比がおかしくなる。横画面にするとさらに酷い。

つまり、IdeaPad A1に限って言えば。

- Canvas#scale() を使うと、画面は少し綺麗だが、処理は遅い。

- setFixedSize()を使うと、画面は汚いが、処理は速い。

ここまで速くなるのであれば、基準サイズを、320x480から480x800にしても、そこそこ動くのではないか。試してみたが、残念ながら30FPS前後まで遅くなった。画像が大きい=描画面積が増えてしまうと、やっぱり処理時間がグンと増えてしまうのだろう。

[ ツッコむ ]

#3 [android] 画面の縦横幅が違うことで悩んでいたり

Androidは画面解像度がバラバラ。縦横比も異なる。リアルタイム2Dゲームの類を作るにあたっては、どうやって対応させたものかと悩んでいたり。GUI部品をずらずら並べて作るタイプの、いわゆるユーティリティ系のアプリなら、まだどうにかなるのかもしれないけれど。その手の2Dゲームの類は、きっちりとドット単位で位置を決めて動かさないとゲームとして成立しないわけで。

とりあえず、縦横比を羅列して眺めてみたり。「長辺/短辺」は、短辺を1としたときの長辺の長さ、ということになる。

一番小さい値で、1.333…。一番大きい値で、2。本当にバラバラ。違いがあり過ぎる。

1.333に合わせて基準となる画像やレイアウトを作っておいて、それを、縦横比が2の端末で、画面全体に引き延ばしてしまうと、見た目がとんでもないことになる予感。できれば、ゲーム画面内の縦横比は合わせておきたい。となると、上下もしくは左右に隙間を入れるしかナサゲ。

dipなる単位を使えばいいのかなと思ったけれど、ldpi、mdpi、hdpi それぞれに 1024x600ピクセル等があるということは、論理サイズなるものからして、異なる大きさだらけのはずで。となると、dipとやらで指定しても全然解決しない気がする。さて、どうしたもんか。

とりあえず、縦横比を羅列して眺めてみたり。「長辺/短辺」は、短辺を1としたときの長辺の長さ、ということになる。

| 長辺 | 短辺 | 長辺/短辺 |

|---|---|---|

| 320 | 240 | 1.3333333333 |

| 400 | 240 | 1.6666666667 |

| 432 | 240 | 1.8 |

| 480 | 320 | 1.5 |

| 800 | 480 | 1.6666666667 |

| 854 | 480 | 1.7791666667 |

| 960 | 480 | 2 |

| 960 | 540 | 1.7777777778 |

| 960 | 640 | 1.5 |

| 976 | 600 | 1.6266666667 |

| 1024 | 600 | 1.7066666667 |

| 1024 | 768 | 1.3333333333 |

| 1280 | 720 | 1.7777777778 |

| 1280 | 752 | 1.7021276596 |

| 1280 | 768 | 1.6666666667 |

| 1280 | 800 | 1.6 |

| 1366 | 800 | 1.7075 |

一番小さい値で、1.333…。一番大きい値で、2。本当にバラバラ。違いがあり過ぎる。

1.333に合わせて基準となる画像やレイアウトを作っておいて、それを、縦横比が2の端末で、画面全体に引き延ばしてしまうと、見た目がとんでもないことになる予感。できれば、ゲーム画面内の縦横比は合わせておきたい。となると、上下もしくは左右に隙間を入れるしかナサゲ。

dipなる単位を使えばいいのかなと思ったけれど、ldpi、mdpi、hdpi それぞれに 1024x600ピクセル等があるということは、論理サイズなるものからして、異なる大きさだらけのはずで。となると、dipとやらで指定しても全然解決しない気がする。さて、どうしたもんか。

[ ツッコむ ]

2011/05/18(水) [n年前の日記]

#1 [pc] Rubyをアップデート

WinXP環境。

pikの使い方を忘れてたのでメモ。

gem install wxruby とか、gem install ocra とか。

pikの使い方を忘れてたのでメモ。

- pik list ... 選べるRubyをリスト表示。

- pik add hoge\bin ... 選べるRubyを追加。

- pik remove xxx ... 指定した版のRubyをリストから削除。

gem install wxruby とか、gem install ocra とか。

[ ツッコむ ]

2010/05/18(火) [n年前の日記]

#1 [pc] PLANEXからMZK-MF150Bの交換品が届いた

数日前に、MZK-MF150B のリコール?がされてることに気づいて、Webから交換を申し込んでおいたのだけど、その交換品が昼頃届いた。

Ideapad S10-2 のLAN端子に有線で接続して、コンバータモードとして利用できるように設定。REGZAに繋いでいた旧型?と交換。REGZAから、LAN内のPCも、インターネットも見えたので、問題ナサゲ。

今まで使ってた品は、本体のみを送り返せばいいらしい。ひとまず梱包はしておいた。

Ideapad S10-2 のLAN端子に有線で接続して、コンバータモードとして利用できるように設定。REGZAに繋いでいた旧型?と交換。REGZAから、LAN内のPCも、インターネットも見えたので、問題ナサゲ。

今まで使ってた品は、本体のみを送り返せばいいらしい。ひとまず梱包はしておいた。

[ ツッコむ ]

2009/05/18(月) [n年前の日記]

#1 [pc] 親父さんPC用の液晶ディスプレイがAmazonから届いた

NANAO FlexScan S2031W-HGY。20型、1680x1050、VAパネル使用の液晶ディスプレイ。

箱が大きくてビックリした、てな話をあちこちで見かけていたのでどんなに大きいのやらと結構期待(?)してたけど。CRTの箱に比べたら、全然小さいし軽いしで、ちょっと拍子抜け。いや、フツーの液晶ディスプレイの箱に比べたら大きいのかもしれないからそのへんわからんけど。

とりあえずセットアップ。会社や自分用のNANAO製液晶ディスプレイを多数セットアップしてきた妹が、大体の作業はやってくれた。ありがたや。

NANAO製液晶ディスプレイは、そのほとんどがS-PVAパネルを使用していて、しかもS-PVAパネルは表面がビーズ状態になっているため目がチカチカして疲れるから非常にヤバイ、という話をあちこちで見かけていたので非常に不安だったけど。パッと見、それほどヤバ過ぎる状態というわけでもないように思えた。最近のパネルはそのあたり多少改善されてるという話も見かけたので、一応改良版のパネルが使われている、ということなのかもしれないし、実は昔のヤバイと言われるパネルが使われているけど自分も親父さんもそのへん鈍感で気付かないだけなのかもしれないけど、何にせよコレならさほど問題なく使えそうな予感。また、ドット抜けも不安だったけど、ざっと見たところ無かったように見えた。いや、きっちりみっちり調べたわけじゃないからアレだけど。とりあえず画面の真ん中でドーンと抜けてる状態ではなさそうなので大丈夫かなと。

視野角の問題も不安だったけど、VAパネル使用を謳うだけあって、少し角度を変えた程度では色がおかしくならない印象。これならフォトレタッチ等にも使えるのではなかろうか。いや、大型TNパネルを部屋に置いて使ったことがないからよくわからんけど。

発色も、画面の広さも、バッチグーな印象で、なかなかイイ感じ。とはいえ親父さんにとって20型で1680x1050という解像度はドットが小さ過ぎる・画面の文字が小さ過ぎるようで。結局、1280x800、16:10のカスタム解像度をビデオカード側で作成して、その解像度で使用することに。液晶ディスプレイの性能をフルに活かしてない状態だけど、まあ仕方ない…。

箱が大きくてビックリした、てな話をあちこちで見かけていたのでどんなに大きいのやらと結構期待(?)してたけど。CRTの箱に比べたら、全然小さいし軽いしで、ちょっと拍子抜け。いや、フツーの液晶ディスプレイの箱に比べたら大きいのかもしれないからそのへんわからんけど。

とりあえずセットアップ。会社や自分用のNANAO製液晶ディスプレイを多数セットアップしてきた妹が、大体の作業はやってくれた。ありがたや。

NANAO製液晶ディスプレイは、そのほとんどがS-PVAパネルを使用していて、しかもS-PVAパネルは表面がビーズ状態になっているため目がチカチカして疲れるから非常にヤバイ、という話をあちこちで見かけていたので非常に不安だったけど。パッと見、それほどヤバ過ぎる状態というわけでもないように思えた。最近のパネルはそのあたり多少改善されてるという話も見かけたので、一応改良版のパネルが使われている、ということなのかもしれないし、実は昔のヤバイと言われるパネルが使われているけど自分も親父さんもそのへん鈍感で気付かないだけなのかもしれないけど、何にせよコレならさほど問題なく使えそうな予感。また、ドット抜けも不安だったけど、ざっと見たところ無かったように見えた。いや、きっちりみっちり調べたわけじゃないからアレだけど。とりあえず画面の真ん中でドーンと抜けてる状態ではなさそうなので大丈夫かなと。

視野角の問題も不安だったけど、VAパネル使用を謳うだけあって、少し角度を変えた程度では色がおかしくならない印象。これならフォトレタッチ等にも使えるのではなかろうか。いや、大型TNパネルを部屋に置いて使ったことがないからよくわからんけど。

発色も、画面の広さも、バッチグーな印象で、なかなかイイ感じ。とはいえ親父さんにとって20型で1680x1050という解像度はドットが小さ過ぎる・画面の文字が小さ過ぎるようで。結局、1280x800、16:10のカスタム解像度をビデオカード側で作成して、その解像度で使用することに。液晶ディスプレイの性能をフルに活かしてない状態だけど、まあ仕方ない…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] AmazonからキーボードやFDドライブが届いた

メモしておかないと忘れるのでメモ。

新メインPCはFDドライブがついてないので、USB外付けで今回用意。3モード対応ドライブらしいので、昔のPC98のFDも読める…といいんだけど巷のソレでは読めたという報告と読めなかったという報告の両方を見かけたのでちょっと気になるところ。読めるといいなあ。そのうち試してみよう。PC98時代のFDの中身をCD-Rにでも移せれば、部屋の中でダンボール箱1つ分はスペースが空くし。

PCセットアップ時の仮作業用キーボードとして、今までは、PS/2接続のミニでフルのキーボードを使ってたのだけど。小さいのにフルキーボード、というメリット以外は全てがダメダメなキーボードで、叩いていて実にツライ状態だった。ということで、その手の作業用キーボードとして今回購入。ざっと叩いたところ、キータッチはそんなに悪くないようでホッとした。いや、今までのが酷過ぎただけという話もあるけど。86キーなので一応そこそこ小さいし、USB接続可能だから抜き差し作業も楽になるだろうし、コレなら便利に使えそう。たぶん。

ACアダプタ電源 - DC-DC変換基板のATX20ピン電源ケーブルが短くて、現自宅サーバケースの Antec NSK1480 に使えない状態だったので、今回延長ケーブルを購入。今現在、その手の延長ケーブルは24ピンのモノばかりになってしまい、検索しまくってなんとか20ピン-20ピンのソレを購入できた。できれば30cmぐらい延長するのが欲しかったけど、15cmのソレしか見つからず。たぶんコレでM/Bまで届くだろうとは思うのだけど…。どうだろうなあ…。

- IO-DATA USB-FDX2BK (2倍速、USB外付け、FDドライブ) 3,582円

- ELECOM TK-FCM005WH (メンブレン式、86キー、USB/PS2接続キーボード) 1,386円

- アイネックス WAX-15A (ATX20ピン-20ピン電源延長ケーブル、15cm) 858円

新メインPCはFDドライブがついてないので、USB外付けで今回用意。3モード対応ドライブらしいので、昔のPC98のFDも読める…といいんだけど巷のソレでは読めたという報告と読めなかったという報告の両方を見かけたのでちょっと気になるところ。読めるといいなあ。そのうち試してみよう。PC98時代のFDの中身をCD-Rにでも移せれば、部屋の中でダンボール箱1つ分はスペースが空くし。

PCセットアップ時の仮作業用キーボードとして、今までは、PS/2接続のミニでフルのキーボードを使ってたのだけど。小さいのにフルキーボード、というメリット以外は全てがダメダメなキーボードで、叩いていて実にツライ状態だった。ということで、その手の作業用キーボードとして今回購入。ざっと叩いたところ、キータッチはそんなに悪くないようでホッとした。いや、今までのが酷過ぎただけという話もあるけど。86キーなので一応そこそこ小さいし、USB接続可能だから抜き差し作業も楽になるだろうし、コレなら便利に使えそう。たぶん。

ACアダプタ電源 - DC-DC変換基板のATX20ピン電源ケーブルが短くて、現自宅サーバケースの Antec NSK1480 に使えない状態だったので、今回延長ケーブルを購入。今現在、その手の延長ケーブルは24ピンのモノばかりになってしまい、検索しまくってなんとか20ピン-20ピンのソレを購入できた。できれば30cmぐらい延長するのが欲しかったけど、15cmのソレしか見つからず。たぶんコレでM/Bまで届くだろうとは思うのだけど…。どうだろうなあ…。

[ ツッコむ ]

2008/05/18(日) [n年前の日記]

#1 [iappli] 報告リストがこないな

うーん。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou][pc] Mini-ITXケースを検索

数日前に妹から苦情が。夜中に低周波の音が聞こえて眠れないという。自分の部屋のメインPCの電源を落としてみたけど音が変わらないとの話で。となると、自宅サーバ機の出してる音ぐらいしか…。8cmFAN x 2 を回してるけど、その音がマズイということだろうか。

何にしても、IDEケーブルをずっと露出してる状態なので、まっとうなケースに入れてやりたいわけで。が、どうもヨサゲなケースが見つからず。

MicroATXケースを探したほうがいいんだろうか。でも、MicroATX になると Mini-ITXケースと比べて結構大きくなってしまうし。Mini-ITX M/B を本当に入れることができるのかどうかも不安で。うーん。

ケースを自作、するのも大変そうだしなぁ…。

何にしても、IDEケーブルをずっと露出してる状態なので、まっとうなケースに入れてやりたいわけで。が、どうもヨサゲなケースが見つからず。

- Mini-ITXケース。

- 3.5インチHDDを内蔵できること。(2.5インチHDDのほうが消費電力も発熱も少ないだろうけど、耐久性のほうがちと怪しくなるので。)

- FANで冷却できること。せめてHDDだけでもそれなりに冷却したいので。

- 4cm FAN や 6cm FAN を使ってるものは却下。せめて 8cm FAN 以上。小さいサイズだと、回転数を高くせざるをえず、音がうるさくなるので。

- できれば電源はACアダプタで。電源部分のFANを排除できてその分音が静かになるので。

MicroATXケースを探したほうがいいんだろうか。でも、MicroATX になると Mini-ITXケースと比べて結構大きくなってしまうし。Mini-ITX M/B を本当に入れることができるのかどうかも不安で。うーん。

ケースを自作、するのも大変そうだしなぁ…。

[ ツッコむ ]

2007/05/18(金) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] _FreeHand 開発終了

ガーン。と思ったが。

FreeHand であればどのバージョンからでも Illustrator CS3 に特別アップグレードが可能になるとのことでなんですと! すると自分の持ってる FREEHAND 8 も Illustrator にできるのかしら…。

[ ツッコむ ]

#2 [prog] _ブロックを組み立てるようにプログラミングを簡単に学べる『Scratch』がすごいかもしれません

気になる。

_(via ABAの日誌)

[ ツッコむ ]

#3 [web][anime] _西村理香がはてなキーワード化されてないのははてな市民どもがお高くとまりやがっているからなのですか?

西村理香って、何だ?

◎ _西村理香 - Wikipedia :

_少女ヌード写真集 - Wikipedia

なるほど。1970年代末にブームが起きたということは…。30年ぐらい前からロリコン云々が目立ってきたということなんだろうか。

にしても。毛の有無でわいせつ云々を決められる故に普及してしまったという説には、なんというか…。何かを無理に抑え込もうとして、別の何かを引き摺りだしてしまった、そんな話でもあるんだろうなぁ。

なるほど。1970年代末にブームが起きたということは…。30年ぐらい前からロリコン云々が目立ってきたということなんだろうか。

にしても。毛の有無でわいせつ云々を決められる故に普及してしまったという説には、なんというか…。何かを無理に抑え込もうとして、別の何かを引き摺りだしてしまった、そんな話でもあるんだろうなぁ。

◎ _魔法のプリンセスミンキーモモ - Wikipedia :

アニメ業界でのロリコン云々の草分けと言えば、やはりコレだろうと。第1作は、1982年の作品か…。時期的には、おそらく第1次ロリコンブーム(ロリータブーム?)のソレと合致してるということになってしまうんだろうか。

◎ _うる星やつら - Wikipedia :

1981年から放映開始だったのか。ミンキーモモより早かったのね。

[ ツッコむ ]

#4 [zatta] _俺の姪の口調がウザい

[ ツッコむ ]

#5 [tv][movie] パッチギを途中から見た

すっかり忘れてた。話題になってたらしき作品なので、気にはなっていたのだけど。途中から見たせいか、話がさっぱりわからず。でも、想像していたより政治的(?)主張が少なく、ある意味拍子抜け。ただ、ケンカのシーンが多いことには辟易。自分、オタクだから、基本的にヤンキー・DQNを見てるだけで不快になるわけで。鑑賞中、「コレは拷問か…?」とすら。

とりあえず最後まで見てみたけど。うーん。暴力的な部分をごっそり削除・直接的描写を極力避けたほうが、より多くの観客に訴えかける・心を揺さぶるものが増えたのではないかしら。という気もしたけどどうなんだろう。でも、商品ジャンルとしては暴力シーンが肝なのかもしれないし。よくわからん。

何にせよ、自分の「好み」には完全に合わない作風であることはハッキリ判ったので、目を通した甲斐はあったかもしれず。この監督さんの作品は、絶対に避けたほうがいいな。>自分。や、スピリッツは評価しますけど。作品鑑賞はもう勘弁。

とりあえず最後まで見てみたけど。うーん。暴力的な部分をごっそり削除・直接的描写を極力避けたほうが、より多くの観客に訴えかける・心を揺さぶるものが増えたのではないかしら。という気もしたけどどうなんだろう。でも、商品ジャンルとしては暴力シーンが肝なのかもしれないし。よくわからん。

何にせよ、自分の「好み」には完全に合わない作風であることはハッキリ判ったので、目を通した甲斐はあったかもしれず。この監督さんの作品は、絶対に避けたほうがいいな。>自分。や、スピリッツは評価しますけど。作品鑑賞はもう勘弁。

[ ツッコむ ]

#6 [anime] 地球へ…、宇宙に出る回とライバル登場回を鑑賞

顔を真正面からアップで描いてるカットが妙に気になったり。出現回数が多いような気がした。…顔をこまごまと崩さずに描くことで受ける客層があるから、これはこれで効果大なレイアウトなのか。いや、待てよ。実はバンクカット? 生産効率改善という効果もあるのか。

この作品は、昔で言えば、ゴッドマーズあたりのポジションなんだろうか。ちょっと違うか。基本設定が原作から乖離してるわけでもないし。

ライバル登場編。そばかすキャラが昔の友人のことを語るシーン。実を言うと、何のキャラか覚えてなかったのだけど。主人公とそばかすキャラが収まってる1カットが挟まれたことで、「ああ、あのキャラだったか」と理解できたわけで。ここのところ記憶力・注意力がなくなってきた自分のような人間にとっては、ありがたい作りのコンテだなと。

子供を、コンピュータが厳選した優秀な夫婦に与え、一定の年齢になったらテストして、使えそうなら国家(?)に組み込む。古い作品ながら、この設定はなかなかだよなと改めて感心したり。かつては似たような実験をナチスドイツも行った、てな話をどこかで聞いた記憶もあるけど。…子供が虐待されてしまったり、親の経済事情でその才を生かせない社会より、機会の平等が実現されてるあたり、「地球へ…」の社会のほうがマシなんじゃないか。てなことを妄想したりもする。

宇宙空間での事故を利用して友情が芽生えた的エピソード。やっぱり、宇宙空間はいいな。極限の環境というのが、いい。のんびり動いてるカットでも、緊迫感を出せて美味しいなと今頃気がついたり。<そういう理由かよ。

この作品は、昔で言えば、ゴッドマーズあたりのポジションなんだろうか。ちょっと違うか。基本設定が原作から乖離してるわけでもないし。

ライバル登場編。そばかすキャラが昔の友人のことを語るシーン。実を言うと、何のキャラか覚えてなかったのだけど。主人公とそばかすキャラが収まってる1カットが挟まれたことで、「ああ、あのキャラだったか」と理解できたわけで。ここのところ記憶力・注意力がなくなってきた自分のような人間にとっては、ありがたい作りのコンテだなと。

子供を、コンピュータが厳選した優秀な夫婦に与え、一定の年齢になったらテストして、使えそうなら国家(?)に組み込む。古い作品ながら、この設定はなかなかだよなと改めて感心したり。かつては似たような実験をナチスドイツも行った、てな話をどこかで聞いた記憶もあるけど。…子供が虐待されてしまったり、親の経済事情でその才を生かせない社会より、機会の平等が実現されてるあたり、「地球へ…」の社会のほうがマシなんじゃないか。てなことを妄想したりもする。

宇宙空間での事故を利用して友情が芽生えた的エピソード。やっぱり、宇宙空間はいいな。極限の環境というのが、いい。のんびり動いてるカットでも、緊迫感を出せて美味しいなと今頃気がついたり。<そういう理由かよ。

[ ツッコむ ]

#7 [anime] のだめアニメ版、宇宙飴の回

考えてみれば、こういうアニメのコンテ切る人は大変だよな。漫才師と同じ能力を求められるから。チアキというツッコミ役を的確なタイミングで動かせるかどうか。めちゃくちゃ難しい作業だよなぁ…。

比べてもしょうがないとは思いつつ。実写版が脳裏に浮かんでしまう。アニメ版は、実写版のソレに比べて、ここぞというところでたいして盛り上がらない印象。何故なんだろう。…実写版以上に原作に忠実だから、なのかしら。それとも、絵と、生身の人間が演じてるソレでは、そこに含まれる情報量が圧倒的に違う故か。…演出・コンテなんだろうな。アニメ版は、そのあたりで何かがスポンと抜けてる感じ。緩急というか段階というか、そういうものを意識的に…。いや、そこは脚本の範疇になるのか。しかし、原作に忠実な脚本を求められてるとすれば、手を入れられるところなど限られてくるだろうし。何が足りてないのかが、自分の中でも明確にならなくて、なんだかもやもやした状態で眺めてたり。まあ、実写では到底表現できない、漫画ならではの表情・見た目を、アニメならかなり再現できるというメリットは再確認させてもらえてるのだけど。

堅苦しいと思われてるクラシック音楽に対して、多少なりとも親しみを感じてもらうことに貢献するという点では、この作品が映像化・放送されてるというそれだけで充分に価値はあると思うわけで。後は、原作未見の人がこのアニメを見て、原作漫画を購入したくなったなら、仕上がりとしては及第点、だったりもするのだろうな。

比べてもしょうがないとは思いつつ。実写版が脳裏に浮かんでしまう。アニメ版は、実写版のソレに比べて、ここぞというところでたいして盛り上がらない印象。何故なんだろう。…実写版以上に原作に忠実だから、なのかしら。それとも、絵と、生身の人間が演じてるソレでは、そこに含まれる情報量が圧倒的に違う故か。…演出・コンテなんだろうな。アニメ版は、そのあたりで何かがスポンと抜けてる感じ。緩急というか段階というか、そういうものを意識的に…。いや、そこは脚本の範疇になるのか。しかし、原作に忠実な脚本を求められてるとすれば、手を入れられるところなど限られてくるだろうし。何が足りてないのかが、自分の中でも明確にならなくて、なんだかもやもやした状態で眺めてたり。まあ、実写では到底表現できない、漫画ならではの表情・見た目を、アニメならかなり再現できるというメリットは再確認させてもらえてるのだけど。

堅苦しいと思われてるクラシック音楽に対して、多少なりとも親しみを感じてもらうことに貢献するという点では、この作品が映像化・放送されてるというそれだけで充分に価値はあると思うわけで。後は、原作未見の人がこのアニメを見て、原作漫画を購入したくなったなら、仕上がりとしては及第点、だったりもするのだろうな。

[ ツッコむ ]

2006/05/18(木) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] _画像ワイパー - レタッチ前後など2枚の画像を目で比べやすいようワイパー風に切り替えて表示

_PixTOPOの部屋 - 作者さんのサイト

導入してみた。おお! これはたしかに判りやすい。違いが一目瞭然。賢い見せ方だなぁ…。ただ、ファイル選択がちょっと面倒。ファイル選択ダイアログが2回開いて、それぞれ選択していくあたりがちょっと。2つのフォルダの中の画像をガシガシ見ていく、といったことはできず。まあ、そういうビューワではないんだけど。

導入してみた。おお! これはたしかに判りやすい。違いが一目瞭然。賢い見せ方だなぁ…。ただ、ファイル選択がちょっと面倒。ファイル選択ダイアログが2回開いて、それぞれ選択していくあたりがちょっと。2つのフォルダの中の画像をガシガシ見ていく、といったことはできず。まあ、そういうビューワではないんだけど。

◎ _TwinView - 2枚の写真を並べて比較したいときに便利な画像ビューワー :

2つの画像の格納フォルダを上端と下端で選べるのか、と思いきや。上は格納フォルダのサムネイルで、下はお気に入り登録した画像のサムネイルらしい。…大量に画像が入ってる、2つのフォルダの中身を、それぞれ確認していきたいときもあるのだけど。うーん。

ファイル選択の仕方については、それぞれのソフトに改善の余地がありそうな気もする。

ファイル選択の仕方については、それぞれのソフトに改善の余地がありそうな気もする。

[ ツッコむ ]

#2 [digital] N506iSのカメラを使ってみた

親父さんが写真撮影オフ会とやらで出かけて遅くなりそうなので、犬の散歩に出かけた。のだけど、ついでに N506iS のカメラ機能・画質確認をするために数枚撮影してきたり。

比較対象が無いと、良いのか悪いのかもわからんので、とりあえず Canon PowerShot A300 で一緒に撮影。

と言っても A300 は、既に数世代前になってしまった製品、かつ、当時でも Canon のデジカメ群の最低ランクの製品なわけで。比較対象として適してるかどうかはわからんですが。いや、そもそも N506iS だって…。最新機種ではないし、そもそも今時 mova端末、いや、DoCoMo をあえて選ぶヤツも居ないのではないかという感も。

まあ、それはともかく。まずは A300 で撮影した画像。(サムネイルをクリックするとオリジナルの画像ファイルが見れるはず。) ちょっと撮影画像サイズを間違えちゃったけど。ていうか、N506iSと同じ、1280x960というサイズは、A300 には無くて。ひとまず 1024x768 で撮影。

下は、N506iS のカメラ機能で撮影した画像。(サムネイルを(以下略。) 1280x960。

えーと…。N506iS、画質悪すぎ。まさかここまで劣悪な画質とは予想してなかった。空なんか、変な色になってるし…。

N506iSの、オリジナルの画像ファイルをじっくり見てみてると、昔のCMOSセンサ利用トイデジカメにたまに見られた、変な横線も入ってたりする。何だろうな、この横線。携帯のソレもCMOSセンサのはずだけど。CMOSセンサ特有の症状なのかしら。

何にせよ、所詮はトイデジカメのレベルということだろうか。>携帯のカメラ機能。解像度はともかく、色合いその他は、999円で買った Mach Power SVX と同レベルな感。

まあ、画質云々より、このサイズにどうやってカメラまでつけるか、というところで随分と苦労してる製品ジャンルなのであろうから仕方ないのだろうな。そもそも携帯がこんなに小さくなって、しかもカメラまでついてること自体、凄いことだし。 _携帯電話1号機 TZ-802型 なんてこんな外観だったし。 _ショルダーホン 100型・101型 なんて、もう…。それに比べたら、今の携帯は、凄い。…待てよ。ショルダーホンぐらいの大きさなら、カメラ機能をつけてもかなり高性能になりそう。って今時この大きさじゃ持ち歩く人が居ないから、カメラ機能をつけても無意味ではないか。ぎゃふん。

にしても。 _お店に安いじゅんでカメラがならんでいると、いちばん安いところから25cmのあたりにならんでいるカメラ に負けるとは。腐ってもデジカメ、なのかな。 *1

比較対象が無いと、良いのか悪いのかもわからんので、とりあえず Canon PowerShot A300 で一緒に撮影。

と言っても A300 は、既に数世代前になってしまった製品、かつ、当時でも Canon のデジカメ群の最低ランクの製品なわけで。比較対象として適してるかどうかはわからんですが。いや、そもそも N506iS だって…。最新機種ではないし、そもそも今時 mova端末、いや、DoCoMo をあえて選ぶヤツも居ないのではないかという感も。

まあ、それはともかく。まずは A300 で撮影した画像。(サムネイルをクリックするとオリジナルの画像ファイルが見れるはず。) ちょっと撮影画像サイズを間違えちゃったけど。ていうか、N506iSと同じ、1280x960というサイズは、A300 には無くて。ひとまず 1024x768 で撮影。

下は、N506iS のカメラ機能で撮影した画像。(サムネイルを(以下略。) 1280x960。

えーと…。N506iS、画質悪すぎ。まさかここまで劣悪な画質とは予想してなかった。空なんか、変な色になってるし…。

N506iSの、オリジナルの画像ファイルをじっくり見てみてると、昔のCMOSセンサ利用トイデジカメにたまに見られた、変な横線も入ってたりする。何だろうな、この横線。携帯のソレもCMOSセンサのはずだけど。CMOSセンサ特有の症状なのかしら。

何にせよ、所詮はトイデジカメのレベルということだろうか。>携帯のカメラ機能。解像度はともかく、色合いその他は、999円で買った Mach Power SVX と同レベルな感。

まあ、画質云々より、このサイズにどうやってカメラまでつけるか、というところで随分と苦労してる製品ジャンルなのであろうから仕方ないのだろうな。そもそも携帯がこんなに小さくなって、しかもカメラまでついてること自体、凄いことだし。 _携帯電話1号機 TZ-802型 なんてこんな外観だったし。 _ショルダーホン 100型・101型 なんて、もう…。それに比べたら、今の携帯は、凄い。…待てよ。ショルダーホンぐらいの大きさなら、カメラ機能をつけてもかなり高性能になりそう。って今時この大きさじゃ持ち歩く人が居ないから、カメラ機能をつけても無意味ではないか。ぎゃふん。

にしても。 _お店に安いじゅんでカメラがならんでいると、いちばん安いところから25cmのあたりにならんでいるカメラ に負けるとは。腐ってもデジカメ、なのかな。 *1

*1: と言っても、A300 の画像もノイズ削減フィルタをバンバンかけてる関係上ボケちゃってアレなんだけど。草花や木の葉がビッシリとある部分は、ノイズと判断されてボケてるのではないかと想像。Canon のデジカメが「アニメデジカメ」と称される所以。なのかしら。…RAWで記録できる製品なら、そのへんも解消するのですかね。低価格、かつ、RAWを記録できる製品が欲しい。そんなものはないか。価格帯の差別化をするとしたらそこらへんからだろうし。

この記事へのツッコミ

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

#3 [pc] メモリカードリーダーのパッケージを開けようとして四苦八苦

N506iS で撮影した画像を、miniSD 経由で取り込むために、以前購入してあったメモリカードリーダ、

_ELECOM MR-GU2T13WH

のパッケージを開けようとしたのだけど。…開け方がわからん。

おそらくは、一枚の透明の板を押し出して凸凹を作り、それを真ん中からパタンと折って、周囲の各所を熱 or 溶剤でくっつけた、てな感じのパッケージだろうけど。くっつけてあるあたりをどうやって剥がすのかがわからず。

力を入れて剥がそうとしたら、関係ないところが、裂けた。…裂けると困るのだ。というのも、背面にシールがべったり張ってあって、そこに保証書がついてるから。パッケージ = 保証書をしばらくは保存しておかないと、故障したときにまずいだろうと。そういうわけで困った。裂けちゃって困った。しかも、裂けても尚、中身が取り出せない。

仕方ないからハサミで切った。頑丈なパッケージだから、少し切っては折り、少し切っては折り。背面のシールは、丁寧にじっくりじわじわと、数分かけて剥がして、パッケージ内に入ってた台紙に貼り付けた。…ええい! なんと面倒な!

故障したときは台紙を店頭に持っていって交渉しよう。「パッケージがなかったらダメだ」と言われたら、ゴネよう。めっちゃゴネてやろう。だって、中身を取り出すためには、完膚なきまでに破壊しないとダメなんだもの。>パッケージ。どうやって残せというのか。無理難題を要求するな。「屏風の虎が暴れるから捕まえろ」レベルの無理難題だ。店頭で座禅を組んで指につばつけて頭を回し始めてやろうか。って何の話だ。

おそらくは、一枚の透明の板を押し出して凸凹を作り、それを真ん中からパタンと折って、周囲の各所を熱 or 溶剤でくっつけた、てな感じのパッケージだろうけど。くっつけてあるあたりをどうやって剥がすのかがわからず。

力を入れて剥がそうとしたら、関係ないところが、裂けた。…裂けると困るのだ。というのも、背面にシールがべったり張ってあって、そこに保証書がついてるから。パッケージ = 保証書をしばらくは保存しておかないと、故障したときにまずいだろうと。そういうわけで困った。裂けちゃって困った。しかも、裂けても尚、中身が取り出せない。

仕方ないからハサミで切った。頑丈なパッケージだから、少し切っては折り、少し切っては折り。背面のシールは、丁寧にじっくりじわじわと、数分かけて剥がして、パッケージ内に入ってた台紙に貼り付けた。…ええい! なんと面倒な!

故障したときは台紙を店頭に持っていって交渉しよう。「パッケージがなかったらダメだ」と言われたら、ゴネよう。めっちゃゴネてやろう。だって、中身を取り出すためには、完膚なきまでに破壊しないとダメなんだもの。>パッケージ。どうやって残せというのか。無理難題を要求するな。「屏風の虎が暴れるから捕まえろ」レベルの無理難題だ。店頭で座禅を組んで指につばつけて頭を回し始めてやろうか。って何の話だ。

◎ ビニール袋に入れてぶら下げとく、という陳列でもいいんじゃないかと思うんだけど。 :

コスト的にもメリットありそうだけど。場合によっては「地球に優しいパッケージ」とか言えるし。ホントに優しいかどうかは知りませんが。…ガッチリとパッケージするほうが、輸送時とか、生産時に楽なのかな。袋詰めするには人の手が必要そうだし。

にしても、背面にべったりとシールを貼らなくてもいいじゃないか。台紙のほうに印刷しとけば、パッケージは透明なんだからちゃんと見えるのに。保証書だって、小さいシールか何かでちょこんと貼り付けて客に渡せば済むではないか。…まあ、色々と、釈然としないのであります。

そもそも、メモリカードリーダって、作りすぎな感も。店頭に並んでる数を見て、驚いたというか。マウスのような消耗品なら数を作るのも判るのだけど。メモリカードリーダなんて消耗品というわけでもないだろうに。…と思ったが。新しい規格のメモリカードがバンバン登場するから、次々に新商品を出していかざるをえないのか。うーん。

とりあえず。せめて開けやすいパッケージにするか、頑強なパッケージに保証書の欄を貼り付けるのはやめてほしい。と希望したい。…などと書いてみたところでどうにかなるものでもないのだけれど。

にしても、背面にべったりとシールを貼らなくてもいいじゃないか。台紙のほうに印刷しとけば、パッケージは透明なんだからちゃんと見えるのに。保証書だって、小さいシールか何かでちょこんと貼り付けて客に渡せば済むではないか。…まあ、色々と、釈然としないのであります。

そもそも、メモリカードリーダって、作りすぎな感も。店頭に並んでる数を見て、驚いたというか。マウスのような消耗品なら数を作るのも判るのだけど。メモリカードリーダなんて消耗品というわけでもないだろうに。…と思ったが。新しい規格のメモリカードがバンバン登場するから、次々に新商品を出していかざるをえないのか。うーん。

とりあえず。せめて開けやすいパッケージにするか、頑強なパッケージに保証書の欄を貼り付けるのはやめてほしい。と希望したい。…などと書いてみたところでどうにかなるものでもないのだけれど。

この記事へのツッコミ

- Re: メモリカードリーダーのパッケージを開けようとして四苦八苦 by nayuta 2011/01/21 23:13

- 製品は違うけど今まさに悩んでいてこのページに行き着きました。やっぱり無理に開けるしかないのかな…。

[ ツッコミを読む(1) | ツッコむ ]

#4 [iappli] 携帯用のイヤホンマイクを買ってきた

オフ会から帰宅後の親父さんが車で街中に行くというのでついでに同乗させてもらったり。

深夜、iアプリの動作確認時、音が出ると隣室の妹に迷惑がかかる。しかし、音を出さないとサウンド関係の動作確認ができない。ということで、ケーズデンキで携帯用イヤホンマイクを購入。ラスタバナナなる会社の、RBEMST1?。\1,280。

動作確認云々を考えて、とりあえずステレオイヤホンを選択してみたけど。携帯の音声出力(音源チップの奏でる音楽)ってステレオなのかな。ステレオだよね。たぶん。YAMAHA の smaf 関連ページを見ると、各種テクニックとして、LとRを利用してるみたいだし。

深夜、iアプリの動作確認時、音が出ると隣室の妹に迷惑がかかる。しかし、音を出さないとサウンド関係の動作確認ができない。ということで、ケーズデンキで携帯用イヤホンマイクを購入。ラスタバナナなる会社の、RBEMST1?。\1,280。

動作確認云々を考えて、とりあえずステレオイヤホンを選択してみたけど。携帯の音声出力(音源チップの奏でる音楽)ってステレオなのかな。ステレオだよね。たぶん。YAMAHA の smaf 関連ページを見ると、各種テクニックとして、LとRを利用してるみたいだし。

◎ 繋いでみた。 :

ガッデム。イヤホンを繋いでも、スピーカから音楽が鳴ってしまうではないか。…しかし、操作音はイヤホンから出ているみたい。さては通話関係の音声だけがイヤホンから出力されるということだろうか。何にしてもショック。あんまりだ。

マニュアルを見たら、「スピーカ+イヤホン」「イヤホン」の切り替え設定があるらしい。「イヤホン」にしてみた。…スピーカから音が鳴らなくなった。良かった。助かった。イヤホンマイクが無駄にならなくて済んだ。

かなり音質が変わるな…。もっとも、イヤホンの性能も影響してそうだけど。店頭には\4,000ぐらいのものもあったし、大口径のスピーカを使った、いかにもなヘッドフォンタイプもあったし。そういうので聴くと、また音が変わってしまうのかもしれん。しかし、大口径のスピーカだと電流も食うだろうから、電池の持ちも悪そうな予感も。

内蔵サウンドを聴く限りでは、ステレオで鳴ってるみたい。

マニュアルを見たら、「スピーカ+イヤホン」「イヤホン」の切り替え設定があるらしい。「イヤホン」にしてみた。…スピーカから音が鳴らなくなった。良かった。助かった。イヤホンマイクが無駄にならなくて済んだ。

かなり音質が変わるな…。もっとも、イヤホンの性能も影響してそうだけど。店頭には\4,000ぐらいのものもあったし、大口径のスピーカを使った、いかにもなヘッドフォンタイプもあったし。そういうので聴くと、また音が変わってしまうのかもしれん。しかし、大口径のスピーカだと電流も食うだろうから、電池の持ちも悪そうな予感も。

内蔵サウンドを聴く限りでは、ステレオで鳴ってるみたい。

◎ _十代にだけ聞こえる音撃兵器 - Engadget Japanese :

[ ツッコむ ]

#5 [zatta] 年齢と聴力の話を見聞きすると、CCCDのことを思い出す。

CCCDの採用を決めた人達の年齢が気になる。聴力が低下してる人達がズラリと並んだら、うーむ。

そういや、「CCCDになっても音質は変わらない」と豪語したミュージシャンも居たっけ。テクノを作ってる人だから、ヘッドフォンでアレな音を聴きまくり → 耳を傷めちゃったのかもしれんぞなもし。…なんだかベートーベンみたい。21世紀のベートーベン。イイのかワルイのか判断に迷うフレーズ。

ちなみに自分は、mp3 を聴いても wav との違いが判らない。…サウンドチェック、できるのかな。できてるのかな。

まあ、iPodとやらが流行ると同時に圧縮音楽も流行ってるみたいだし。音楽ってのは、音質云々より利便性のほうが価値を持つ時代になってる、のであれば、一応それっぽく鳴ってりゃそれでいいのかもしれん、とか思ったりもして。

そういや、「CCCDになっても音質は変わらない」と豪語したミュージシャンも居たっけ。テクノを作ってる人だから、ヘッドフォンでアレな音を聴きまくり → 耳を傷めちゃったのかもしれんぞなもし。…なんだかベートーベンみたい。21世紀のベートーベン。イイのかワルイのか判断に迷うフレーズ。

ちなみに自分は、mp3 を聴いても wav との違いが判らない。…サウンドチェック、できるのかな。できてるのかな。

まあ、iPodとやらが流行ると同時に圧縮音楽も流行ってるみたいだし。音楽ってのは、音質云々より利便性のほうが価値を持つ時代になってる、のであれば、一応それっぽく鳴ってりゃそれでいいのかもしれん、とか思ったりもして。

◎ _実は、ベートーベンは耳が聞こえていた :

ベートーベンは耳硬化症という伝音性難聴であって、人の声は聞こえなくてもピアノの音なら振動で聞くことができたようだ。

聴覚障害を知らない人は、単に大きな声で話せば通じる、と思い込んでいる人が多いようだ。これを読んでいる、そうした思い込みを持つ人は、今すぐ考えを改めていただきたい。大きな声を出すから、かえって通じなくなるのだ。不自然な発声となってしまい、かえって聞き分けられなくなってしまう。音量ぐらいは補聴器で調整できる。そうではなくて、声の聞こえかたが健聴者のそれとは違うのだ。しかも、その違いかたが聴覚障害者によりまちまちなのだ。なるほど…。

健聴者には聞こえている状態があたりまえだし、聴覚障害者には聞こえている状態というのがよくわからないので、なんとも説明に困ってしまうのだが……。つまり、相手の話し声が「音」としては聞こえるのだが、意味を持った「声」というふうには聞こえない。「何か言ってるな」ぐらいはちゃんと聞こえている。でも、その聞こえた音が、意味を持った「声」にならないのだ。

で、「伝音性難聴」と「感音性難聴」とでは、同じ聴覚障害でも音に対する感受性はかなり違う。伝音性の方が、ダメージが小さいのだ。補聴器が無かった時代でも、伝音性なら、相手の声が耳に届きさえすれば弁別できる。声が意味を持った「声」として聞こえるのだ。

この記事へのツッコミ

- Re: 年齢と聴力の話を見聞きすると、CCCDのことを思い出す。 by けいと 2006/05/21 21:54

- > ヘッドフォンでアレな音を聴きまくり → 耳を傷めちゃったのかもしれんぞなもし

テレビ局の音声さんとか、

レコーディングスタジオの音響さんとか

実際そうらしいです。

わたしも音響さんのヘッドホンかしてもらって

音を聞かせてもらった小とありますが、

もうほとんどカラオケボックス(笑)

あんなのボリューム上げないと聞き分けられないのか、っていう感じです。

ただ、彼らもプロなので、

微小な音も聞き漏らさないようにボリューム大きめらしいですが、

聴覚がダメージ受けるのは職業病らしい。 - カラオケボックスの音量は個人的に結構キツイ by mieki256 2006/05/28 10:33

- > 音響さんのヘッドホンかしてもらって音を聞かせてもらった

> → もうほとんどカラオケボックス(笑)

うわー。カラオケボックスの音量とは。そりゃ厳しい…。

それを常時聴いてるとなると、こりゃダメージ大ですな…。

ここはやはり、針か。<なんでそうなる。

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

#6 [zatta] 携帯のイヤホンマイクを眺めていると

入院中に同室だった、とある方を思い出す。「退院したら、新しい事業を始める」「携帯を車のダッシュボード(?)に固定するアクセサリーを売る」「福島県内で独占販売する権利を手に入れられそうだ」(<このへんから話が怪しく…)「絶対にヒットする」「バカみたいに儲かる」「なんなら君を雇ってあげようか」とか言ってた。どこまで冗談・虚言の類で、どこまで本気なのか、よくわからなかったのだけど。そういう病棟だし。…あの方は退院後、商売成功したのかしら。それとも冗談の類だったのかしら。まあ、数は出るだろうと思うんだけど。福島県内はほとんど必ず車で移動するし。でも、権利云々は、アレだよなぁ。

[ ツッコむ ]

#7 [anime] 耳が聞こえなくなる仮面ライダーってのはどうか

という電波が飛んできたのでメモ。超人になった代わりに何かを失う、てな路線って面白そうだなと、なんとなく。

アストロ球団か。

アストロ球団か。

[ ツッコむ ]

#8 [zatta] 針治療しながら曲を作ってるミュージシャンってのはどうか

という電波が飛んできたのでメモ。

要するに、江川元投手のミュージシャン版。テクノの聴きすぎで耳が聴こえなくなったけど、針治療で無理矢理聴力を回復しながら曲を作る。テクノと針治療のコラボレーションが音楽の新境地を切り拓く。サイバーなのか時代錯誤なのか、狙ってやってるのか天然なのか、よくわからないアプローチ。ドラッグやりながら作曲、なんて話より、針治療やりながら作曲、のほうがイリーガルでCOOLな気がしますよ。気がしただけですが。たぶん気の迷い。

「この曲は針を打ちながら作ったんだなぁ」なんて思いながら聴いてたら、こっちまで痛くなりそう。チャングムの針治療のシーンですら目を背ける自分なわけで。

要するに、江川元投手のミュージシャン版。テクノの聴きすぎで耳が聴こえなくなったけど、針治療で無理矢理聴力を回復しながら曲を作る。テクノと針治療のコラボレーションが音楽の新境地を切り拓く。サイバーなのか時代錯誤なのか、狙ってやってるのか天然なのか、よくわからないアプローチ。ドラッグやりながら作曲、なんて話より、針治療やりながら作曲、のほうがイリーガルでCOOLな気がしますよ。気がしただけですが。たぶん気の迷い。

「この曲は針を打ちながら作ったんだなぁ」なんて思いながら聴いてたら、こっちまで痛くなりそう。チャングムの針治療のシーンですら目を背ける自分なわけで。

[ ツッコむ ]

#9 [linux] 自宅サーバのPOP Before SMTPの設定を見直し

時々、受信操作を忘れた状態で送信してしまうので、もうちょっと時間を長めにしようかと。/usr/sbin/rc.dracd を修正。

ただ、受信操作をしてないにも関わらず送れてしまうときがあるんだよな。謎。

あ。もしかして、メールチェッカーがアクセスして、そのちょっと後だから大丈夫だった、ということだったりするのであらうか。…それはそれで問題があるような。

ただ、受信操作をしてないにも関わらず送れてしまうときがあるんだよな。謎。

あ。もしかして、メールチェッカーがアクセスして、そのちょっと後だから大丈夫だった、ということだったりするのであらうか。…それはそれで問題があるような。

[ ツッコむ ]

2005/05/18(水) [n年前の日記]

#1 [web] _ねんどってクオリティ高いな〜まとめ

ムホォォ…。本当にクオリティ高いな。素晴らしい。

_(via こんがり焼あじ)

[ ツッコむ ]

#2 [xyzzy] .xyzzy に css-mode 強化版の内容を記述

「スーパー」「ウルトラ」「デラックス」「パワーアップ」「改」「強化版」等の言葉に弱い自分なので。

C-. に補完が割り当てられてる。メモ。

C-. に補完が割り当てられてる。メモ。

[ ツッコむ ]

#3 [xyzzy] xyzzy HTML編集関係

_tips/html-popup-menu - Xyzzy Wiki

_HTML関連Tips - Xyzzy Wiki

_html+-mode

_xyzzy - 右クリックを使った HTML 入力 add2html.l

_popup-mode-memo - モード毎のキーバインディングや自分で設定したメモを popup 表示。

_html-edit:html+-mode - xyzzy 関連の覚え書き

_HTML関連Tips - Xyzzy Wiki

_html+-mode

_xyzzy - 右クリックを使った HTML 入力 add2html.l

_popup-mode-memo - モード毎のキーバインディングや自分で設定したメモを popup 表示。

_html-edit:html+-mode - xyzzy 関連の覚え書き

◎ add2html.l をインストールしてみたけど動作が謎 :

メニューから、「<x...... > ........ </x>」を選択した際、セパレータがどうとか言われて何も挿入されない。うーん。

あ。「hoge.html|hogeへ飛ぶ」といった感じで、「|」で属性なり文字列なりを分けて書いた上で、呼ばないとダメなのか。

あー。それでもやっぱり動作が謎。.html 等を書いて <a> を呼べば、href= がつくらしいけど。実際にやってみるとつかない。うーん。

xyzzy は、0.2.2.234 を使ってるのだけど。最新版で、何かしら仕様が変わったのかな。2chのxyzzyスレで、そういう話を見かけたようなおぼろげな記憶も…。

F10キーによる別窓表示も、真っ白なページが表示されるだけ。D: にOSをインストールしてるせいだらうか。うーむ。

もったいないけど、なんかよくわからん動作なので、アンインストール。

あ。「hoge.html|hogeへ飛ぶ」といった感じで、「|」で属性なり文字列なりを分けて書いた上で、呼ばないとダメなのか。

あー。それでもやっぱり動作が謎。.html 等を書いて <a> を呼べば、href= がつくらしいけど。実際にやってみるとつかない。うーん。

xyzzy は、0.2.2.234 を使ってるのだけど。最新版で、何かしら仕様が変わったのかな。2chのxyzzyスレで、そういう話を見かけたようなおぼろげな記憶も…。

F10キーによる別窓表示も、真っ白なページが表示されるだけ。D: にOSをインストールしてるせいだらうか。うーむ。

もったいないけど、なんかよくわからん動作なので、アンインストール。

◎ html+-mode でタグを挿入するときの色が見にくいのだけど :

白地に黄色で表示されるのだけど、その配色では何が書かれているのかわからない。どこを弄ればいいのやら…。

む。*html+-tag-attribute* と、*html+-tag-invalid-attribute* かな。~/.xyzzy に、

む。*html+-tag-attribute* と、*html+-tag-invalid-attribute* かな。~/.xyzzy に、

;; html+-mode の配色設定 ;; タグの表示時にハイライト表示をする (setq ed::*html+-tag-highlight* t) ;; ハイライト表示の属性 (setq ed::*html+-tag-attribute* '(:bold t :foreground 5)) ;; ハイライト表示の属性(不整合のあるタグのみ) (setq ed::*html+-tag-invalid-attribute* '(:bold t :foreground 1))と書いてみた。なんだかヨサゲ。

[ ツッコむ ]

#4 [xyzzy] _siteinit.lのバイトコンパイル+ダンプファイル削除

インストールしてみたり。siteinit.l を修正する際に便利になった。ありがたや。

[ ツッコむ ]

#5 [xyzzy][web] xyzzy の全角・半角の文字変換関数名

lisp/select.l 中の、map-hogehoge がそれっぽい。たぶん。

自分が呼び出したいのは、編集 → 変換 → 「全角→半角」 → 英数、なわけで…。map-ascii-to-half-width-selection を呼べばいいのかな? いいみたい。とりあえず、Alt-F4 あたりに割り当てておこうか…。

自分が呼び出したいのは、編集 → 変換 → 「全角→半角」 → 英数、なわけで…。map-ascii-to-half-width-selection を呼べばいいのかな? いいみたい。とりあえず、Alt-F4 あたりに割り当てておこうか…。

;; 全角 → 半角(英数) を、Alt-F4 に割り当て (global-set-key #\M-F4 'map-ascii-to-half-width-selection) (set-function-bar-label #\M-F4 "全角→半角(英数)")

◎ それにしても、どうして全角英数を使う人がこんなに居るのかしら :

自分はそのへん気になってしまう性分で。英数文字は1バイトで表せるんだから使わない手はないだろう、みたいな。でも、これって単に気分的なものかも。場合によっては…例えば、blogだかRSSだかの内部処理を考えると全部2バイトで書いたほうが問題が起きない場合があったりして? <知らんがな。また、人によっては、全て全角のほうが見栄えがいいと感じるのかもしれないし。…そもそも読めればどっちだっていいんだよな。たぶん。

そういや、半角カナを使いまくりのWebページを見ると、どうも見栄えが気になってしまって…。でも、1バイトで表せるものを1バイトで表してるのだから、半角英数に対する自分のしょーもないこだわりと共通してるような気もするし。自分の中ではそのへん矛盾してるというか。…大体、AA使いまくりの人は半角カナを使いまくりだし。半角カナを使わないことにすると、消滅するAAもたくさん出てきそう。

でも、Windows以外のOSを使ってる人にとっては、半角カナは問題があるのかな?

そういや、半角カナを使いまくりのWebページを見ると、どうも見栄えが気になってしまって…。でも、1バイトで表せるものを1バイトで表してるのだから、半角英数に対する自分のしょーもないこだわりと共通してるような気もするし。自分の中ではそのへん矛盾してるというか。…大体、AA使いまくりの人は半角カナを使いまくりだし。半角カナを使わないことにすると、消滅するAAもたくさん出てきそう。

でも、Windows以外のOSを使ってる人にとっては、半角カナは問題があるのかな?

◎ _「半角カナを使うな」というのは既に過去の遺産なのでしょうか? - @ITクラブ Cafe :

_会議室への投稿で半角カナを使うと・・・?(1) - @ITクラブ Cafe

_会議室への投稿で半角カナを使うと・・・?(2) - @ITクラブ Cafe

_半角カナ使用者保護運動(別館)

_機種依存文字一覧表

_文字化け入門

Macでは文字化けするのかと思ってたけど、そうじゃなかったのか。…UNIX系のOSではどうなんだろう。

_会議室への投稿で半角カナを使うと・・・?(2) - @ITクラブ Cafe

_半角カナ使用者保護運動(別館)

_機種依存文字一覧表

_文字化け入門

Macでは文字化けするのかと思ってたけど、そうじゃなかったのか。…UNIX系のOSではどうなんだろう。

日本語EUCでは「半角カナ」は2バイト文字で、シフトJIS・日本語EUCで変換を行うとバイト数が変わってしまうことから、バグの温床になって昔は嫌われていたように記憶しています。とあるから…。逆に言うと、半角カナは日本語EUCで使える≒UNIX系OSでも問題なく表示できる、ということなのかしら。

[ ツッコむ ]

#6 [xyzzy][hns] info形式って何だろう

xyzzy の site-lisp/ を覗いたら、xyzzy 上でhnf記法の解説テキスト表示を試みたときの残骸が。…考えてみれば、その手の処理をわざわざ作らなくてもいいのか。info形式とやらで書いて、xyzzyで読めたら充分なのかも。が。そもそもinfo形式って何だべ状態・どうやって作ればいいのやら状態だったり。それに、なんとなくだけど、Winユーザにとってはあまり親しまれてない形式のような気もするし。そういうドキュメントは別の形式のほうがいいのかしら。例えば、.chm とか。

xyzzy の reference は、.xml で記述したものをツールで各種形式(info形式含む)に変換してるらしく。てことは、xml で書けばいいのかな?

リンクを辿れるのが売りなのか。すると、HTML が普及した今なら、HTMLで書いちゃったほうがいいのかしら。

xyzzy の reference は、.xml で記述したものをツールで各種形式(info形式含む)に変換してるらしく。てことは、xml で書けばいいのかな?

◎ _LaTeX2e Info :

Info と呼ばれるオンライン・マニュアルシステムがあります。 これは HTML のようなハイパーテキストの一種で、 文書内のリンクを辿ることが出来ます。 HTML を読むにはウェブ・ブラウザーが必要ですが、 Emacs は Info のブラウズ機能を標準装備しています。 なので、例えば TeX のソースを編集しながら TeX の Info (ヘルプ) を眺めることが出来ます。

Info は Texinfo という TeX の方言で書かれています。なるほど…。

リンクを辿れるのが売りなのか。すると、HTML が普及した今なら、HTMLで書いちゃったほうがいいのかしら。

◎ _Manpage of INFO :

info ファイルは通常、 texinfo(5) ソースから、 makeinfo(1) によって生成されますが、どうしても必要であれば直接作成することもできます。直に作ることもできるのか。

◎ _GNU Info :

Infoとは,ASCII端末でInfoファイルを閲覧するために使用するプログラムです.Infoファイル(Info files)とは,Texinfoをプログラム makeinfoやM-x texinfo-format-bufferのようなEmacsコマンドの一つで処理された結果生成されるものです.Texinfo自身は,単一ファイルからオンラインの情報と印刷された出力の両方を生成するために使用されるドキュメントシステムです.Infoで読んでいるファイルを,植字し印刷することが可能ですふむ。

◎ つーかそもそも xyzzy で M-x info でよかったみたいで :

なんだか色々説明が出てきた。これを読めばよかったのだな。

◎ 考えてみれば :

そもそも、hnf の info を作る必要もないことに気づいたり。別にhnfの記法はそんなに量があるわけでなし、HTMLで書かれたドキュメントもちゃんとあるし。自分が詰まったところを、hown でちょこちょこメモして残しとけば済みそうな。大体、xyzzy で hnf 書いてる人なんてそうそう居ないだろうし。(´_`) ていうか。hown ってどうやって入るんだっけ(爆) 「C-c , ,」だったか。うーむ。使い方忘れてる。これでは導入した意味がない…。

[ ツッコむ ]

#7 [nitijyou] じゃがいも餅、リベンジ

昨日、今日と、お袋さんに手伝ってもらいながら、前回の「生じゃがいもをすりおろし」ではなく、「一旦ゆでて潰してから」方式で作り直してみたり。

*1

ゆでる方式のほうが美味しかった。胃もおかしくならない。他に気づいた点。

ゆでる方式のほうが美味しかった。胃もおかしくならない。他に気づいた点。

- あんかけで味付けするなら、下地に塩・コショウを入れて味付けしないほうがヨサゲ。

- 片栗粉のみではなく、小麦粉も入れたほうが食感はモチモチしていい感じ。

- バター or コーン油で焼いてみたけど、どっちもイケる。

- 熱いうちにチーズを乗せてもイケる。

- 手で丸めるときに、小麦粉を手につけて作業すると楽。

- ゆでるとでんぷんが洗い流されるのか、表面の焦げがそれほど美味しくはならない感じ。

*1: ちなみに、皮を剥いて多少小さく切ってからゆでてみたり。どうせ後で潰してしまうのだし。

[ ツッコむ ]

#8 [anime] ライダーヒビキ、轟く鬼の回

カッコイイねぇ。カッコイイ。エレキギター、カッコイイ。

引退云々に絡んだ、ちょっと寂しい雰囲気を醸し出すあたり、なかなか。ヒビキおじさんと、ザンキさん・トドロキくんとの電話でのやり取りとか。いい感じ。

少年、目指さないのか。残念…。

引退云々に絡んだ、ちょっと寂しい雰囲気を醸し出すあたり、なかなか。ヒビキおじさんと、ザンキさん・トドロキくんとの電話でのやり取りとか。いい感じ。

少年、目指さないのか。残念…。

この記事へのツッコミ

- Re: ライダーヒビキ、轟く鬼の回 by F太郎 2005/05/20 15:25

- ザンキさん渋いよ!!カッコイイよ!!

あんな渋い(宮内洋 似?)キャラがゲストなんて・・・

きっとトドロキくんがピンチの時には助けに来てくれると信じてます。

ちなみに嫁さんはイブキファンみたいです。

余談ですが、鬼は全部で11人いるみたいですね。

今までの、敵も味方もライダーで訳わかんね〜って感じではないので

今回はいいと思います。初めの意味不明の展開にはどうなんよ???でしたが。 - Re: ライダーヒビキ、轟く鬼の回 by mieki256 2005/05/22 02:18

- > ザンキさん

「ザンキさんがやられたそうです!」以来、

ヘタレライダーなイメージが自分の中でできてしまってたんですが…

登場してみたら予想と全然違ってて嬉しいであります。

渋いゼ…ザンキさん…カッコイイぜ…

> トドロキくんがピンチの時には助けに来てくれる

うおぉ。イイですな。そういうシーン、見たいなぁ…

体力的には衰えても、豊富な対戦経験で、

若手をしっかりカバー・サポート、とか。見たいなぁ…

> 嫁さんはイブキファン

さすが、タキシード仮面…

> 鬼は全部で11人

そんなに居る(設定されてる)のですか。思ったより多い…

なんだか龍騎を思い出すであります。

にしても、最初からイブキ・トドロキが出てたら、

もうちょっと視聴率も違ったのだろうかと思わないでもない…

…けどそのへんは難しいだろうなぁ。

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

#9 [anime] プリキュアmax、ヤン様の回

ヤン様につきる。以上! <オイ。

奇妙な生物が勉強を。アレって、飯を食ったりもするみたいだけど。一体何なんだろうなぁ…。バーチャルリアリティとかそのへんだらうか。でも、腹一杯になったりしてるみたいだし。うーん。…まあ、女児が○○ごっこをすることを想定した玩具に過ぎないのだろうし。奇天烈異次元生物というかUMAの日常生活を真面目に考証するってマジヤバクない? 意味ないじゃん。なのだけど。

白の人のアドバイス。なるほど、キャラ設定をそう使うか…。

後半、作画がなかなか。のような。タコみたいなふにゃふにゃした動きがいいなぁ。

奇妙な生物が勉強を。アレって、飯を食ったりもするみたいだけど。一体何なんだろうなぁ…。バーチャルリアリティとかそのへんだらうか。でも、腹一杯になったりしてるみたいだし。うーん。…まあ、女児が○○ごっこをすることを想定した玩具に過ぎないのだろうし。奇天烈異次元生物というかUMAの日常生活を真面目に考証するってマジヤバクない? 意味ないじゃん。なのだけど。

白の人のアドバイス。なるほど、キャラ設定をそう使うか…。

後半、作画がなかなか。のような。タコみたいなふにゃふにゃした動きがいいなぁ。

[ ツッコむ ]

#10 [anime] BJ、最先端ビルの回

ビルのデザインの下品さに感心。オーナー(?)や客の性格を、見事に反映させてるあたり、なかなか。また、客や警備員のキャラデザにも感心。手塚治虫の絵柄を踏襲してるのだろうけど。なんとなく、自由を感じる。

地上に居ながら、まるで『プラネテス』みたいな展開に。なるほどねぇ…。

地上に居ながら、まるで『プラネテス』みたいな展開に。なるほどねぇ…。

[ ツッコむ ]

2004/05/18(火) [n年前の日記]

#1 [hns][vine][linux] crontab

_crontab - プログラムを定期的に実行するcrondの設定ファイルを編集する

_定期的にプログラムを動かす

_crontab ― ユーザージョブファイルのスケジューラ

_crontab の設定

_Cron を使う

crontab ってコマンドだったのか。てっきり、/etc/crontab しか無いものと思ってた…(爆) しかも、ユーザ別に中身を指定できるのね。おそらく過去の自分は、自分のアカウントで crontab を使って hns-index2 を動かすように指定してたのであらう。 *1

そうと判れば何も悩む事はない。該当ユーザになって、crontab -e と打って、

_定期的にプログラムを動かす

_crontab ― ユーザージョブファイルのスケジューラ

_crontab の設定

_Cron を使う

crontab ってコマンドだったのか。てっきり、/etc/crontab しか無いものと思ってた…(爆) しかも、ユーザ別に中身を指定できるのね。おそらく過去の自分は、自分のアカウントで crontab を使って hns-index2 を動かすように指定してたのであらう。 *1

そうと判れば何も悩む事はない。該当ユーザになって、crontab -e と打って、

30 5 * * * /bin/sh /home/ユーザ名/diary/bin/hns-index2を記述。これで、毎日AM5:30 に Namazu for hns のインデックスを作成するはず。

*1: 実際に指定が残ってるのは、/var/spool/cron/ 以下。ユーザ名でファイルが作られて、その中に内容が残ってる。

[ ツッコむ ]

#2 [vine][linux] sambaを設定

/etc/smb.conf の中身を旧サーバ機のそれと同一に。sambaのパスワードはlinuxのソレとは別だったのか。すっかり忘れてる。 /etc/smbpasswd というファイルを作らなければならないのだけど、それについては、

_こちらのページ

を参考にさせてもらって、

addtosmbpass hoge < /dev/null > /etc/samba/smbpasswdと打った後、smbpasswd username で設定。

[ ツッコむ ]

#3 [pc] 自宅サーバ機の前面にボール紙でダクトと蓋をつけたけど

静音には全く効果なし。当たり前か。とりあえずホコリは入りづらく、なったらいいなぁ。

[ ツッコむ ]

#4 [pc] 静穏化について関連ページを検索

ケースFANとか、静音グッズとか。

◎ _畳は立派な吸音材 :

畳製PCケースを作ったら売れないだろうか。というのは冗談だけど、畳の構造を再現した表面を持つPCケースは作れないだろうか。もしかすると静音効果が期待できるかもしれない。…素人考えだな。たぶん。

◎ _トイレットペーパー吸音法 :

サーバの周りをトイレットペーパーで囲んだら効果があるだろうか。うーん。どこかで卵のパック云々という話も目にした。うーん。

◎ _防音BOXの開発 :

◎ _モンスターファンPCの製作 :

扇風機最強伝説。

◎ _まず貼る一番 - 使用例 :

気になる。

◎ _音楽ルーム 設計のポイント :

◎ _5V・7V駆動用3pinケーブルを作る :

_静かなファンを見つける、そしてコントロールする

_A-1 Drive Lab. -SilentPC CPU Fan

_ファンコントローラーのテンプレ集

_80mmケースファン 静音度チェック

XINRUILIAN RDL8025S(L)ってのが良さそうな気がしてきた。

_A-1 Drive Lab. -SilentPC CPU Fan

_ファンコントローラーのテンプレ集

_80mmケースファン 静音度チェック

XINRUILIAN RDL8025S(L)ってのが良さそうな気がしてきた。

[ ツッコむ ]

#5 [pc] 旧サーバ機のCPUファンを交換したいけど

考えてみたら、Socket7用のCPUファンなんて既に売ってないような気がする。売ってたとしても、当時のCPUファンは、静音性云々なんて何も考えられてなさそうな。

[ ツッコむ ]

#6 [linux] 自宅サーバ機でFAXの処理をできないかな

ついでに留守番電話の機能もついてると嬉しいけど。

◎ _LinuxでFAXを使おう :

なるほど。FAXとして使うためのソフトはたくさんあるのですな。実現不可能ではなさそうな感じ。

◎ _mgetty+sendfax+voiceを使った サーバの遠隔操作の応用 :

留守番電話もできるかもしれないのか。むぅ。…でも、サーバの負荷が高くなった場合はどうなるんだろう。応答音声が、「只今でかけておりまっまっまっ」とかならないだろうか。それはないか。たぶん。

◎ 無理だな :

電話が鳴る → 受話器を取る → FAXの発信音が聞こえる…。今の環境なら、FAXの『受信ボタン』を押せば済む。でもこれが自宅サーバになったら、何をどうすればいいのかわからなくなりそう。…留守番電話もそう。今の環境なら、留守中に電話があったかどうか、留守番電話のLEDを見れば済むし、留守番電話の再生ボタンを押せば内容が聞ける。でもこれが自宅サーバになったら、PCを起動して電話があったかどうか確認して、といった作業になる。やってられない。…自宅サーバに、専用ボタンと専用LEDをつけておけばいいのか。…どうやって。

[ ツッコむ ]

2003/05/18(日) [n年前の日記]

#1 痛い…

胸が痛い…調子悪…

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] _都の『性知識講座』突然中止「道徳乱れる」抗議に負け

_親と子供の意識の差(ページ最下部)

_未成年者の望まない妊娠と中絶の問題

_未成年の中絶-----正しい性知識伝える努力を

子供達より大人達のほうが、全く現実が見えていないし、見ようともしていない。

_未成年者の望まない妊娠と中絶の問題

_未成年の中絶-----正しい性知識伝える努力を

子供達より大人達のほうが、全く現実が見えていないし、見ようともしていない。

◎ 「寝た子を起こすな」的主張をしてる人も多いんだろうけど :

アンケート結果や各種データを見れば一目瞭然で大半は「既に起きていて」一刻の猶予も無いし更に「全員がいつか必ず絶対に起きる」のは人間が生物である以上確実なわけで「寝た子を起こすな」とか「臭い物には蓋」的意見など言ってられる状況じゃない。正しい知識を持たない危険な状態で放置して、また知識を得ようとしてもエンコー大好きエロオヤジ連中の作った下心ミエミエの雑誌やTV番組や怪しい噂話ぐらいしか情報が存在しないと言う劣悪な環境に子供達を晒してる現状に対し何の危機感も持ってないのだからおめでたいヤツラ。これほどまでに次世代に対して無責任で不誠実な態度があるだろうか。これが大人のする事か。子供達が「正しい知識があるなら教えてくれ」と切望し訴えているのに親の世代が「そんな低俗なモノ知る必要は無い」と目を塞ぎ耳を塞いで現実を見ずあげくの果てに圧力までかけてせっかくの機会を潰して回る。バカかお前等。どう考えても親世代のほうがよほど再教育が必要だ。

*1

*2

この記事へのツッコミ

- Re: 都の『性知識講座』突然中止「道徳乱れる」抗議に負け by がんした 2003/05/21 06:26

- この間、面白いスレがあってさ、ずーと ROM ってました。

http://ame.dip.jp/ame/syo/030416185309.html

精子とか卵子とか出産とか、キーワードは知っていても肝心の

「どうやって受精させるのか」を教えてないから、

こんなチグハグな認識になっちゃうのだろうなぁ。 - Re: 都の『性知識講座』突然中止「道徳乱れる」抗議に負け by mieki256 2003/05/22 00:29

- たしかにこれは興味深いスレですな…

自分が子供だった頃に比べ、実態は全然変わってないってことなのか…

今じゃ少女漫画でもベッドシーンが平気で出てくるのに、

肝心なところは相変らずメルヘンチックなイメージのままで放置されてて。

かなりマズイ状態のような気がするなぁ… - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by がんした 2003/05/23 06:32

- 昔読んだ、性教育の解説書(多分海外で使われてるもの)には、

明快な図解が載せられていた。ネットで探したが、見つからなかったので

記憶に頼って作ってみた。日本の教科書にも載せた方がイイかも。

http://am0315.s33.xrea.com/diary/seikou.jpg - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by mieki256 2003/05/24 11:24

- わかりやすい!

いやー、この図は絶対必要でしょう。

言葉で説明するより、見れば一発でわかるもの。 - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by がんした 2003/08/09 08:36

- 性教協、恐るべし。

横行する過激な性教育教材−性教協の影響色濃く

http://www.worldtimes.co.jp/wtop/education/030727/030727.html - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by mieki256 2003/08/11 00:54

- >過激な性教育教材

うーむ? アレって過激ですかね?

このくらいやらないと現状に追いついていけない気もするけど。

「性=銃」という喩えも気になったり。

性は使っちゃいけないものと認識してるような香りが。

「性=悪しきもの」という意識が根底にあったりすると

この手の教育はすぐ手詰まりになりそうな気も。

「セックス=愛情と不可分」というところもどうかと。

そういうメルヘンチックなイメージだけが浸透して知識が追いついていないから

各種問題が後を立たないところがありそうな気もしたり。

どこかで見たけど、中高生にアンケート取ったら、

「愛があればセックスしてもOK」がほとんどだったとか…

「愛情と不可分」はコレ以上ないくらいに浸透してるのではないかと。

しかし知識が無かったら、後はどうなるか火を見るより明らかで。

でもまあ、少子化緩和の為にバンバン妊娠させて子供産ませよう、

という方針で国がいきたいなら、ブレーキかけるのもいいかもしれない、

と思ったりもして。嘘。 - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by がんした 2003/08/13 23:59

- >「性=銃」という喩えも気になったり。

必要な物だけど、扱い方を間違えると、自分だけでなく他者も傷つけるよ、、

ぐらいの意味合いで他意は無いのではないかと。

確かに上手な例えとは言えないが。

>「セックス=愛情と不可分」というところもどうかと。

快楽目的でセックスしてました。ある日、避妊に失敗しました。

でも、常識ある大人の義務として子供を生みました。

↑こうじゃなくて、↓こうだよと言いたいのではないかと。

特に、子供に説明する場合、ここらは重要なポイントだと思います。

子供が欲しくてセックスしました。だから君達が存在します。

>うーむ? アレって過激ですかね?

過激でもイイんだけど、教育対象の児童が理解出来てるかどうかがポイント。

消化不良を起こすぐらい一度に大量の栄養を与えるのも、如何なものかと。

つーか、日本の現状ではチンコマンコ人形で、行為そのものを説明するのは

生々しくて合わないような気がする。もうちょっと、こう、教育現場の雰囲気を

考慮した適切な教材が必要な気がする。

>どこかで見たけど、中高生にアンケート取ったら、

>「愛があればセックスしてもOK」がほとんどだったとか…

>「愛情と不可分」はコレ以上ないくらいに浸透してるのではないかと。

同じアンケートで、「援助交際は本人の自由」とかって多数意見なかったか? - Re: 都の『性知識講座』突然中止 by mieki256 2003/08/15 04:43

- >自分だけでなく他者も傷つける

あ、なるほど…そういう意味合いか。それならたしかに納得。

しかし喩えって難しい…

理解を手助けするはずが、別の意味合いも含み始めてしまって誤解を招いたり…

>愛情と不可分

仮に子供が出来た時に、産み、育てる環境や気持ちが

既に存在してるかどうかが重要ポイント、ってこと…? いや、違うか。

子供を作る行為として最初から捉えてるかどうか、ということかな。

…ちょっとこのへん、よくわからなかったり。

>一度に大量の栄養を与えるのも

たしかに。そういう状況にあるなら改善を図らないといかんですな…

あれですかね。今までの「性=隠すもの」「いつのまにか自然に覚えるもの」

という意識が主流だった故にこの手の教育がおろそかになってた事への反動が

あったりするのかも。

なんにしても、適切な量・速度・時期を、試行錯誤しつつ

今後見極めていく必要があるわけで…現場で教える人達は大変だなぁ…

>「援助交際は本人の自由」とかって多数意見

あー、あったあった。たしかあった気がしますよ…アレ? となると矛盾してる?

「愛があればOK」なはずが「愛がなくてもOK」と肯定してる。どっちやねん。

…と思ったけど、「自分がするなら」と「他者がしてるのをどう思うか」という

別視点の話だから矛盾してるわけではないのか。

少なくとも「必ず万人においてこうでなきゃいけない」

と考えてるわけではない、と。

「人によって違う」事は認めつつ、「しかし自分ならこういう条件が必要」

という感じで捉えてる、という事かな…

なんにせよ、何をもって意識が浸透してるかを判断するか、

そのへんもなかなか難しそうですな…意識と行動もまた違うんだろうし。

[ ツッコミを読む(8) | ツッコむ ]

#3 なんとなく後藤隊長の言葉を思い出した

戦線から遠のくと楽観主義が現実にとってかわる。

そして最高意思決定の段階では,現実なるものはしばしば存在しない。

始まってますよ、とっくに。

気付くのが遅すぎた。

[ ツッコむ ]

2002/05/18(土) [n年前の日記]

#1 高周波の音

寝てたら、どこかで「ピピピピ、ピーピー」と高周波の音が。

ガス漏れかと思ったけど違った。

PC、あるいはHUBから出てるのか、と思ったけどそういうわけでもない。

一体なんだろ?

お袋さんと妹が、京都旅行から帰ってきました。

寺院関連の参拝料、トータルで数万円だって。

観光業って儲かるはずだ。

下りが500kbpsしか出てない… _(以下略)

ガス漏れかと思ったけど違った。

PC、あるいはHUBから出てるのか、と思ったけどそういうわけでもない。

一体なんだろ?

お袋さんと妹が、京都旅行から帰ってきました。

寺院関連の参拝料、トータルで数万円だって。

観光業って儲かるはずだ。

下りが500kbpsしか出てない… _(以下略)

[ ツッコむ ]

2001/05/18(金) [n年前の日記]

#1 サッパリしました

床屋行って来ました。

頭が清々しい。

帰りに買い物。

お菓子売り場で「どれみ」のフィギュア付きお菓子を発見。

全種類あったけど、ひとまず、はづきっちとおんぷっちを確保。

これで念願の、モデリング用勉強素材はバッチリです <小さすぎて無理かな…

htmlを自動生成するPerlスクリプトをチョコチョコと記述。

予想よりサクサクと作れた。満足。

問題は、この膨大な数のファイルをどうやってアプするかだったり。

ftpが使えないスペースだから、ブラウザでアップ…

って死にそうですね。何かいい手(ツール)はないものか。

頭が清々しい。

帰りに買い物。

お菓子売り場で「どれみ」のフィギュア付きお菓子を発見。

全種類あったけど、ひとまず、はづきっちとおんぷっちを確保。

これで念願の、モデリング用勉強素材はバッチリです <小さすぎて無理かな…

htmlを自動生成するPerlスクリプトをチョコチョコと記述。

予想よりサクサクと作れた。満足。

問題は、この膨大な数のファイルをどうやってアプするかだったり。

ftpが使えないスペースだから、ブラウザでアップ…

って死にそうですね。何かいい手(ツール)はないものか。

[ ツッコむ ]

2000/05/18(木) [n年前の日記]

#1 GIF問題と脳のバグ

今現在このページを置いている、ALLES NETからメールが届いたのです。

「今まで提供していたアクセスカウンターが、UnisysのGIFライセンス問題に抵触する可能性が出てきたので、無圧縮GIFで処理を行うことにした。容量的に3〜5倍になるため、表示時間が今までのものより長くなるが勘弁してくれ」、といった内容でして。

なんだか急に、身近に感じるようになりましたです >GIF問題

クッ。Unisys、許すまじ。

というか、もっとサイズ小さくして欲しいのだけど>ALLES NET提供のアクセスカウンタ

豆粒みたいな画像の方が、オイラは好きなんだけど。

できればテキストでもいいんだけどな <それはちと技術的にアレですが

それにしても。

最近、「特許」って、技術の発達などを阻害する方向に、その存在が拡大していませんかね。

それに、実際にその技術を産み出した人達の、その苦労が報われているのではなく、その周りにいる悪知恵のきく輩が、色々と恩恵を掠め取っている気がする。

よろしくないですよ、こういうのは。

なんて、胸をはって言えるような立場ではないのですが >オイラ

にしても、なんとかならないものかな…

掲示板にカキコしてて、ふと気がついたんですが。

最近オイラ、アニメや漫画を見てても、その作品の登場人物の名前をほとんど覚えていないことに気がついたり。

…ヤバイ。

誰かに虫の形をした記憶を食われているとか、記憶が蝶々になって飛んでいってしまってるのでは <意味不明

と思ったけど。

考えてみれば、昔からそうだったかも >人の名前を覚えられない

小学・中学・高校時代の同じクラスの人の名前とか、もうほとんど覚えてないし。親とその頃の話をすると、全然覚えてないことがよくわかるんですよね >クラスの人の名前

前にいた会社でも、新人さんの名前とか、いつまで経っても覚えられなかったり。

昔見てたアニメでも、登場人物の名前、出てこないし。

さすがに「アムロ」とか「シャア」とかの初代ガンダムあたりのは出てくるけど、それ以外は…

…マズイな。

これってオイラの脳の先天的なバグ?

まともに社会生活を営めない個体であることの証明ですカー? ぐふぅ(吐血

などと、今更言っててもしょうがないんですが。デバッグしようにも出来るわけ無いし >脳のバグ

でも、8bitPCの型番とか、チップの番号(8085とか8255とか6809とか6502)とか、向うから主張してこないような、そういうしょーもないものは覚えてるのですけど。

モノにしか興味が無い人間なのかな >オイラ

…ヤダなぁ (TДT;)

「今まで提供していたアクセスカウンターが、UnisysのGIFライセンス問題に抵触する可能性が出てきたので、無圧縮GIFで処理を行うことにした。容量的に3〜5倍になるため、表示時間が今までのものより長くなるが勘弁してくれ」、といった内容でして。

なんだか急に、身近に感じるようになりましたです >GIF問題

クッ。Unisys、許すまじ。

というか、もっとサイズ小さくして欲しいのだけど>ALLES NET提供のアクセスカウンタ

豆粒みたいな画像の方が、オイラは好きなんだけど。

できればテキストでもいいんだけどな <それはちと技術的にアレですが

それにしても。

最近、「特許」って、技術の発達などを阻害する方向に、その存在が拡大していませんかね。

それに、実際にその技術を産み出した人達の、その苦労が報われているのではなく、その周りにいる悪知恵のきく輩が、色々と恩恵を掠め取っている気がする。

よろしくないですよ、こういうのは。

なんて、胸をはって言えるような立場ではないのですが >オイラ

にしても、なんとかならないものかな…

掲示板にカキコしてて、ふと気がついたんですが。

最近オイラ、アニメや漫画を見てても、その作品の登場人物の名前をほとんど覚えていないことに気がついたり。

…ヤバイ。

誰かに虫の形をした記憶を食われているとか、記憶が蝶々になって飛んでいってしまってるのでは <意味不明

と思ったけど。

考えてみれば、昔からそうだったかも >人の名前を覚えられない

小学・中学・高校時代の同じクラスの人の名前とか、もうほとんど覚えてないし。親とその頃の話をすると、全然覚えてないことがよくわかるんですよね >クラスの人の名前

前にいた会社でも、新人さんの名前とか、いつまで経っても覚えられなかったり。

昔見てたアニメでも、登場人物の名前、出てこないし。

さすがに「アムロ」とか「シャア」とかの初代ガンダムあたりのは出てくるけど、それ以外は…

…マズイな。

これってオイラの脳の先天的なバグ?

まともに社会生活を営めない個体であることの証明ですカー? ぐふぅ(吐血

などと、今更言っててもしょうがないんですが。デバッグしようにも出来るわけ無いし >脳のバグ

でも、8bitPCの型番とか、チップの番号(8085とか8255とか6809とか6502)とか、向うから主張してこないような、そういうしょーもないものは覚えてるのですけど。

モノにしか興味が無い人間なのかな >オイラ

…ヤダなぁ (TДT;)

[ ツッコむ ]

1999/05/18(火) [n年前の日記]

#1 (NoTitle)教習所に行こうと思っ...

教習所に行こうと思っていたのですが、起きたらPM5:00。明日行く事にします…。(こうやってずるずると…)

「嬌烙の館」なるパソゲーをプレイ。ゲーム内容的には「夢見館」のエロゲー版とでもいいましょうか。プレイした感想ですが、展開がたるいし、オチは予想範囲内だったし…ということで今一つ。「喘ぎ声合成システム」なる仕様も盛り込んであったりして面白くしようとする姿勢は見えるのですが。残念。しかし、メーカーのサイトで攻略チャートを公開しているのはありがたかったです。他のメーカーさんもこういう事してくれるといいなぁ。

妹のキーボードを借り、MODの音ネタをGETしようと画策。しかし単音で聞くと、どうもショボイ感じがする…。重ねてゴージャスな音にする、というテクニックを学ばないとあかんのでしょうな。モディラーへの道は険しく遠い…。(T^T)

「嬌烙の館」なるパソゲーをプレイ。ゲーム内容的には「夢見館」のエロゲー版とでもいいましょうか。プレイした感想ですが、展開がたるいし、オチは予想範囲内だったし…ということで今一つ。「喘ぎ声合成システム」なる仕様も盛り込んであったりして面白くしようとする姿勢は見えるのですが。残念。しかし、メーカーのサイトで攻略チャートを公開しているのはありがたかったです。他のメーカーさんもこういう事してくれるといいなぁ。

妹のキーボードを借り、MODの音ネタをGETしようと画策。しかし単音で聞くと、どうもショボイ感じがする…。重ねてゴージャスな音にする、というテクニックを学ばないとあかんのでしょうな。モディラーへの道は険しく遠い…。(T^T)

[ ツッコむ ]

以上、27 日分です。

CCDの大きさも違ったりするんじゃないでしょうかね?

CCDは小さければいいってもんじゃないらしいので…

そういや以前、トイデジカメ(CMOSセンサ)のレンズ部分だけを

「写るんです」のレンズと交換した記事、てのを読んだことがあるんですが、

画質がかなり向上してた印象が。

まあ、携帯は奥行き(?)が無かったり、あるいは強度を求められたり?で、

改善のしようも無いのかも、てな予感も…。

> CCDは小さければいいってもんじゃない

昔は、小さいCCD = 光の入ってくる量が少ない = ノイズが増える、

とか言われてた記憶もあるですな…。

もしかすると消費電力も違うんですかね?

仮にそうだとすると、携帯に載せられるセンサの種類・大きさも

決まってくるのでしょうな…。

画質はいいけど電池切れも異様に早いのではマズイだろうし。

まあ、そういうのにあまり詳しくない自分でも、

問題が多々ありそうなことぐらいは容易に想像できるので、

これはもう仕方ないですな…。

価格的にもトイデジカメみたいなもんだし。