2025/09/07(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 日記ファイルをチェック中

2024/12/29に日記をアップロードしてから、年末にちょっと色々あって、そこからずっと日記をアップロードできてない。いい加減そろそろアップロードしておきたい…。そう思って、ローカルに書き溜めていた各ファイルの内容をチェック中。ただ、ファイル数があり過ぎて、チェックする時間が…。

◎ 校正ツールはないのだろうか :

こういうのってAIを使ってチェックできないか。誤字脱字を指摘してくれるだけでも結構助かるのだけど。

ググってみたら、校正ができると謳うサービスがたくさんあった。ただ、Webブラウザに文章を貼り付けるタイプのサービスでは作業が大変だろうし…。何せ250ファイル以上あるから…。

ローカルに保存してある複数/大量のファイルを一気に渡して処理できるツールとかないのかな…。でも、仮にあったとしても、有料サービスになりそう。

Google Gemini に、「複数ファイルに対して誤字脱字をチェックできるツールは無いか?」と尋ねたら、「textlint というツールがあるよ」と答えてきた。Node.js をインストールしてある環境なら、textlint をインストールできるらしい。

Node.js、導入してないのだよな…。そこからやらないとダメか…。

ググってみたら、校正ができると謳うサービスがたくさんあった。ただ、Webブラウザに文章を貼り付けるタイプのサービスでは作業が大変だろうし…。何せ250ファイル以上あるから…。

ローカルに保存してある複数/大量のファイルを一気に渡して処理できるツールとかないのかな…。でも、仮にあったとしても、有料サービスになりそう。

Google Gemini に、「複数ファイルに対して誤字脱字をチェックできるツールは無いか?」と尋ねたら、「textlint というツールがあるよ」と答えてきた。Node.js をインストールしてある環境なら、textlint をインストールできるらしい。

Node.js、導入してないのだよな…。そこからやらないとダメか…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] Chocolateyをアップグレードしておいた

Chocolatey という、Windows用のパッケージ管理ツールがある。コマンドラインで各種ツールをインストールしていけるツールで、Linux で言えば apt や pacman に近い感じで使えるツール。

一応手元のメインPC上でインストールしてあったのだけど、一応アップグレードして更新しておいたとメモ。

管理者権限で powershell を開いて以下を打った。

途中で何か尋ねてきたけど、All の A を打った。

2.2.2 から 2.5.1 に更新できた。

一応手元のメインPC上でインストールしてあったのだけど、一応アップグレードして更新しておいたとメモ。

管理者権限で powershell を開いて以下を打った。

choco upgrade chocolatey

途中で何か尋ねてきたけど、All の A を打った。

2.2.2 から 2.5.1 に更新できた。

> choco -v 2.5.1

◎ インストール :

手元のメモを眺めたら 2023/12/12頃にインストールしていたみたいだけど、どうも日記ページにはメモしてなかったようなのでこの際メモ。

インストール方法は以下で説明されていた。

_Chocolatey Software | Installing Chocolatey

管理者権限でPowerShellを開く。Get-ExecutionPolicy と打って、Restricted 以外になっていることを確認する。

以下を入力してインストール。

インストールされた場所を確認。

バージョンを確認。

インストール方法は以下で説明されていた。

_Chocolatey Software | Installing Chocolatey

管理者権限でPowerShellを開く。Get-ExecutionPolicy と打って、Restricted 以外になっていることを確認する。

以下を入力してインストール。

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))

インストールされた場所を確認。

> which choco "C:\ProgramData\chocolatey\bin\choco.exe"

バージョンを確認。

> choco -v 2.2.2 > choco --version 2.2.2

◎ 参考ページ :

[ ツッコむ ]

2024/09/07(土) [n年前の日記]

#1 [ubuntu][linux] LubuntuをUSBメモリにインストールしてみた

_昨日、

Linux Lite や Bodhi Linux を、16GBのUSBメモリ(microSDHC)にインストールしてみたけれど、今日は Lubuntu Linux 22.04 LTS をインストールしてみた。

インストール作業は、Windows10 x64 22H2 + VMware 上で行った。仮想PCを新規作成して、lubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso から起動するようにする。USBメモリをホストから切断すれば、仮想PCから認識されるので、インストール処理の途中で、インストール先をUSBメモリにすればいい。

LibreOffice や VLC をアンインストールして、その他必要になりそうなパッケージをインストールしてみたけれど、結果的に、16GB中、9.2GBぐらいを使った状態になった。

このぐらいの容量で済むなら、Linux Lite や Bodhi Linux を使うより、素直に(?) Lubuntu を使ったほうがいいのかも。おそらくドキュメント類も Lubuntu のほうが多そうだし…。

インストール作業は、Windows10 x64 22H2 + VMware 上で行った。仮想PCを新規作成して、lubuntu-22.04.4-desktop-amd64.iso から起動するようにする。USBメモリをホストから切断すれば、仮想PCから認識されるので、インストール処理の途中で、インストール先をUSBメモリにすればいい。

LibreOffice や VLC をアンインストールして、その他必要になりそうなパッケージをインストールしてみたけれど、結果的に、16GB中、9.2GBぐらいを使った状態になった。

このぐらいの容量で済むなら、Linux Lite や Bodhi Linux を使うより、素直に(?) Lubuntu を使ったほうがいいのかも。おそらくドキュメント類も Lubuntu のほうが多そうだし…。

◎ パッケージのアンインストール作業その他 :

sudo apt purge libreoffice* -y sudo apt purge vlc -y sudo apt autoremove -y sudo apt install aptitude vim micro ne gparted testdisk gddrescue sakura net-tools -y sudo apt install fcitx5-mozc fonts-ipafont fonts-ipaexfont fonts-takao fonts-vlgothic -y sudo apt install gedit gedit-plugins

◎ パスワード無しでsudo :

本来、sudo visudo で、sudo 利用時のパスワード入力を省略する指定ができるはずなのだけど、ファイルの一番最後の行で記述しないと反映されなかった。Lubuntu だけ、そのあたり特殊なのかもしれない。

_Lubuntu::sudo | ヘンコウリレキ

_Lubuntu::sudo | ヘンコウリレキ

sudo visudo

yourname ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

[ ツッコむ ]

2023/09/07(木) [n年前の日記]

#1 [hsp] 疑似3D道路その4

_昨日

の続き。HSP 3.6 を使って、疑似3D道路が作れないか試しているところ。

セグメントデータで道路を管理して、カーブの表現も出せるようになったので、ビルボード(拡大縮小スプライト相当)も追加してみようと思い立った。セグメント1つにつき、ビルボード1つを割り当てて管理すれば、それっぽくならないかと。

その前に、ビルボード用の画像を作らないといけない。GIMP 2.10.34 や EDGE2 1.19 dev006 を使って作業を始めたけれど、この作業で時間がかかってしまって…。今日は画像作成だけで終わりそう。

セグメントデータで道路を管理して、カーブの表現も出せるようになったので、ビルボード(拡大縮小スプライト相当)も追加してみようと思い立った。セグメント1つにつき、ビルボード1つを割り当てて管理すれば、それっぽくならないかと。

その前に、ビルボード用の画像を作らないといけない。GIMP 2.10.34 や EDGE2 1.19 dev006 を使って作業を始めたけれど、この作業で時間がかかってしまって…。今日は画像作成だけで終わりそう。

[ ツッコむ ]

2022/09/07(水) [n年前の日記]

#1 [prog][windows] Windows用スクリーンセーバの作り方をまだもうちょっと調べてる

Windows用スクリーンセーバをC/C++で作る方法を、まだもうちょっと調べてるところ。

スクリーンセーバ(.scr)のリソースファイル(.rc)に、スクリーンセーバのタイトル名や、アイコンを含めることができるらしい。以下がとても参考になった。ありがたや…。

_How to Scr: Writing an OpenGL Screensaver for Windows

_スクリーンセーバーの実体 (mixi 日記アーカイブ)

_スクリーンセーバーのコマンドライン (mixi 日記アーカイブ)

_スクリーンセーバーの実装手順 (mixi 日記アーカイブ)

_scrnsave.lib の使い方 (mixi 日記アーカイブ)

_リソースの作成 (mixi 日記アーカイブ)

_関数の実装 (mixi 日記アーカイブ)

_実行してみる (mixi 日記アーカイブ)

環境は、Windows10 x64 21H2 + MinGW (gcc 9.2.0)。

しつこく何度も書くけれど、MinGW-w64 (+ MSYS2) じゃなくて MinGW (+ MSYS) で作業してます。MinGW-w64 は libscrnsave.a の中身が空なのでスクリーンセーバのビルドはできません。

スクリーンセーバ(.scr)のリソースファイル(.rc)に、スクリーンセーバのタイトル名や、アイコンを含めることができるらしい。以下がとても参考になった。ありがたや…。

_How to Scr: Writing an OpenGL Screensaver for Windows

_スクリーンセーバーの実体 (mixi 日記アーカイブ)

_スクリーンセーバーのコマンドライン (mixi 日記アーカイブ)

_スクリーンセーバーの実装手順 (mixi 日記アーカイブ)

_scrnsave.lib の使い方 (mixi 日記アーカイブ)

_リソースの作成 (mixi 日記アーカイブ)

_関数の実装 (mixi 日記アーカイブ)

_実行してみる (mixi 日記アーカイブ)

環境は、Windows10 x64 21H2 + MinGW (gcc 9.2.0)。

しつこく何度も書くけれど、MinGW-w64 (+ MSYS2) じゃなくて MinGW (+ MSYS) で作業してます。MinGW-w64 は libscrnsave.a の中身が空なのでスクリーンセーバのビルドはできません。

◎ リソースファイルに含められる情報。 :

前述の参考ページのおかげで、スクリーンセーバのリソースファイルに含める情報として、以下のシンボルが利用できると知った。

ちなみに、これらは scrnsave.h の中で値が定義されている。

_winsdk-10/ScrnSave.h at master - tpn/winsdk-10

そんなわけで、昨日作ったサンプルに対して、それらのシンボルを使ってリソースを含めてみた。

_ビットマップ画像を描画するスクリーンセーバを書いてみた

_resource.rc

アイコンファイル(.ico) は以下。

_appli_ico.zip

- IDS_DESCRIPTION (値は 1) : スクリーンセーバの名前/タイトルを示す。

- ID_APP (値は 100) : スクリーンセーバのアイコンを示す。

- DLG_SCRNSAVECONFIGURE (値は 2003) : スクリーンセーバの設定ダイアログを示す。

ちなみに、これらは scrnsave.h の中で値が定義されている。

_winsdk-10/ScrnSave.h at master - tpn/winsdk-10

そんなわけで、昨日作ったサンプルに対して、それらのシンボルを使ってリソースを含めてみた。

_ビットマップ画像を描画するスクリーンセーバを書いてみた

- IDS_DESCRIPTION は、"MinGW Scrnsave Sample" にした。これは、スクリーンセーバ設定画面のリスト一覧上の名前になる。

- ID_APP は、ICON "appli.ico" に。

- DLG_SCRNSAVECONFIGURE には、OKボタンとキャンセルボタンを並べた。

_resource.rc

/* resource.rc */ #include <windows.h> #include <scrnsave.h> #define IDC_STATIC_ICON 2300 #define IDC_STATIC_TEXT 2301 /* bitmap */ IDI_BALL BITMAP "ball.bmp" IDI_BALL_MSK BITMAP "ball_mask.bmp" IDI_BG BITMAP "bg2.bmp" IDI_PREVIEW BITMAP "scrsav_preview.bmp" /* screensaver title */ STRINGTABLE BEGIN IDS_DESCRIPTION "MinGW Scrnsave Sample" END /* Icon */ ID_APP ICON "appli.ico" /* Config dialog */ DLG_SCRNSAVECONFIGURE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 80 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU CAPTION "Setting Sample Screensaver" FONT 11, "Segoe UI" BEGIN DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 140, 58, 50, 16 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 200, 58, 50, 16 ICON IDI_WARNING, IDC_STATIC_ICON, 8, 8, 20, 20 LTEXT "This is the template for the configuration dialog.", IDC_STATIC_TEXT, 32, 8, 230, 25 END※ このWeb日記システムの関係で、FONT指定行がおかしな状態で表示されてます。先頭の空白は削除してもらえればと…。

アイコンファイル(.ico) は以下。

_appli_ico.zip

◎ リソースファイル内の設定ダイアログを呼び出し。 :

昨日のサンプルでは、スクリーンセーバ設定画面の「設定」をクリックした際、プログラム内でメッセージダイアログを表示するようにしてあったのだけれど。

そもそも、スクリーンセーバの設定ダイアログについては、リソースファイルの中で記述しておけば、そちらが利用されて表示されるらしい…。

そんなわけで、設定ダイアログ関連の記述は以下のようになった。一部だけ抜粋。

_mgscrsv2.c

一応、ビルドに必要なファイル群をzipにして置いときます。

_mgscrsv2.zip

そもそも、スクリーンセーバの設定ダイアログについては、リソースファイルの中で記述しておけば、そちらが利用されて表示されるらしい…。

そんなわけで、設定ダイアログ関連の記述は以下のようになった。一部だけ抜粋。

_mgscrsv2.c

#include <windows.h>

#include <tchar.h>

#include <scrnsave.h>

#include <time.h>

#include <stdlib.h>

#include "resource.h"

/* ... */

/* Processing of dialog boxes for configuration */

BOOL WINAPI ScreenSaverConfigureDialog(HWND hDlg, UINT msg,

WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

switch (msg)

{

case WM_COMMAND:

switch (LOWORD(wParam))

{

case IDOK:

EndDialog(hDlg, 0);

return TRUE;

case IDCANCEL:

EndDialog(hDlg, 1);

return TRUE;

}

return FALSE;

}

return FALSE;

}

/* Register non-standard window classes required by dialog boxes for configuration */

BOOL WINAPI RegisterDialogClasses(HANDLE hInst)

{

return TRUE;

}

OKボタンやキャンセルボタンがクリックされた時の処理を書いておくだけでいいらしい。もちろん、色々なウィジェットを配置した場合は、それらの動作を反映させる必要があるのだろうけど…。一応、ビルドに必要なファイル群をzipにして置いときます。

_mgscrsv2.zip

[ ツッコむ ]

2021/09/07(火) [n年前の日記]

#1 [povray] CityGenの生成povを眺めてる

CityGen 1.5 からエクスポートした .pov を眺めてる。CityGen は、POV-Ray用の都市景観データを生成できるソフト。

出力サイズ?を小さくしてエクスポートしてみて、その結果を眺めているのだけど。

_povcity02.pov

結構色々な形のビルが生成されるようだなと。ただ、.pov を眺めた感じでは…。

基本的にはグリッド上に道路かビルを配置していくっぽいくのだけど、道路の生成処理がよく分からない。街の真ん中として扱う範囲を別途指定して、その範囲には碁盤の升目のようにきっちりと道路を配置していくけれど、その範囲外には途切れ途切れの道路が存在するわけで…。どういう処理をして、途切れ途切れの道路にしているんだろう…。

道路が敷かれてない升目にはビルを置く、という処理をしているっぽいけど、升目1つ分に必ずビルが収まるわけでもなくて、2つの升目、あるいは4つの升目にまたがったビルも存在するようだなと。

升目一つ分の道路の形状を確認したところ、box に指定されてる座標値が他の升目とは違ったものの、形状自体は同じものだった。POV-Ray の #macro を使って、rotate で向き変更、translate で位置変更だけすれば、圧倒的に少ない記述で道路部分を表現できそう。当時は #macro が無かったのだろうか…。いや、#declare を使っても記述量を少なくできそうな気も…。まあ、自動生成されるデータだから、記述量を気にする必要は無かったのかな…。あるいは、当時はデータをべた書きしたほうがレンダリング時間が短くて済んだ可能性も…?

出力サイズ?を小さくしてエクスポートしてみて、その結果を眺めているのだけど。

_povcity02.pov

結構色々な形のビルが生成されるようだなと。ただ、.pov を眺めた感じでは…。

- 上から見て十字に見えるビルは、2つのboxを重ねている。

- L型に見えるビルは、2つのboxを重ねている。

- 円のように見えるビルは、3つのboxを重ねている。

基本的にはグリッド上に道路かビルを配置していくっぽいくのだけど、道路の生成処理がよく分からない。街の真ん中として扱う範囲を別途指定して、その範囲には碁盤の升目のようにきっちりと道路を配置していくけれど、その範囲外には途切れ途切れの道路が存在するわけで…。どういう処理をして、途切れ途切れの道路にしているんだろう…。

道路が敷かれてない升目にはビルを置く、という処理をしているっぽいけど、升目1つ分に必ずビルが収まるわけでもなくて、2つの升目、あるいは4つの升目にまたがったビルも存在するようだなと。

升目一つ分の道路の形状を確認したところ、box に指定されてる座標値が他の升目とは違ったものの、形状自体は同じものだった。POV-Ray の #macro を使って、rotate で向き変更、translate で位置変更だけすれば、圧倒的に少ない記述で道路部分を表現できそう。当時は #macro が無かったのだろうか…。いや、#declare を使っても記述量を少なくできそうな気も…。まあ、自動生成されるデータだから、記述量を気にする必要は無かったのかな…。あるいは、当時はデータをべた書きしたほうがレンダリング時間が短くて済んだ可能性も…?

[ ツッコむ ]

2020/09/07(月) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] まだ某ゲームを触ってる

起動するたびに何かのモデルデータが足りないとエラーメッセージが出てくる状態になってしまって原因を調べたり。以前はこんなメッセージが出てこなかったのにおかしいなと。変なmodでも入れてしまったのかなと。

原因は、ネットからDLして追加したキャラカードだった。modを疑ったけど冤罪だった。基本機能なのか、modで機能追加されてるのか分からんけど、起動時にキャラカード内で指定されてるモデルデータが存在するかどうか調べて、無ければエラーメッセージとして表示する模様。更に、今回追加したキャラカードは、そのゲーム用のカードではなくて、前作ゲーム用のキャラカードだったものだから、このゲーム用のmodが存在しなくてエラーになっていた。うっかり違うゲームのカードを使おうとしてしまった…。もっとも、前作ゲームのキャラカードも使えるゲームだから入れてたんだけど…。

前作ゲームのmodを入手して、解凍して、xml内のゲーム指定行を削除してzipにまとめ直してゲームに追加。エラーが出なくなった。あるいは、該当キャラカードを読み込んで、存在しないモデルデータを使ってる部分(今回は服だった)を別の種類にして新規保存して、オリジナルのカードは別フォルダに移動することでも解決するはず。

原因は、ネットからDLして追加したキャラカードだった。modを疑ったけど冤罪だった。基本機能なのか、modで機能追加されてるのか分からんけど、起動時にキャラカード内で指定されてるモデルデータが存在するかどうか調べて、無ければエラーメッセージとして表示する模様。更に、今回追加したキャラカードは、そのゲーム用のカードではなくて、前作ゲーム用のキャラカードだったものだから、このゲーム用のmodが存在しなくてエラーになっていた。うっかり違うゲームのカードを使おうとしてしまった…。もっとも、前作ゲームのキャラカードも使えるゲームだから入れてたんだけど…。

前作ゲームのmodを入手して、解凍して、xml内のゲーム指定行を削除してzipにまとめ直してゲームに追加。エラーが出なくなった。あるいは、該当キャラカードを読み込んで、存在しないモデルデータを使ってる部分(今回は服だった)を別の種類にして新規保存して、オリジナルのカードは別フォルダに移動することでも解決するはず。

[ ツッコむ ]

2019/09/07(土) [n年前の日記]

#1 [ubuntu][gerbera] GerberaにREGZAからアクセス

メディアサーバ Gerbera の設定を修正して、mpeg2 の動画については REGZA 37Z9000 から見れるようにしてみたり。環境は Ubuntu 18.04 LTS。

ちなみに、gerbera の設定は、mediatomb と大体同じ感じで済むらしい。

/etc/gerbera/config.xml の変更点は以下。

ブラウザからアクセスして配信ファイルを登録削除できるようにする。

REGZA や PS3 からサーバを認識できるようにする。

サムネイルを有効にしてみる。

ファイル名の文字コード関連を指定。

REGZA から、mpeg2 の mpg, mpeg, ts, m2ts を再生できるように指定。mp4 と avi も有効に。

トランスコードを有効にしている、つもり。mp4 と avi なら vlc を使って mpeg2 に変換。

これで、REGZA から gerbera を認識、かつ、中身が mpeg2 の mpg と ts については再生できた。

しかし、PT1 でBS放送を録画した際の ts を再生してみたら、途中で再生がブツブツと切れた。

おそらくだけど、PC側もREGZA側も150Mbpsの無線LANを使ってるのが良くない気がする。試しにPC側を有線LAN接続にしてみたら再生が途切れなくなった。どうやら、送信側と受信側の双方を無線LANにするのは、ウチの環境では帯域面で無謀らしい。

mp4 は再生できなかった。トランスコードをするように設定したはずなのだけど…。

ググってみたら、mediatomb の頃は Samsung TV でも再生できたけれど、gerbera にしたらできなくなった、という話があった。使っているUPnP関連ライブラリが変わったから、らしいけど…。

_Samsung TV Support - Issue #352 - gerbera/gerbera

もしかすると、REGZA もこのあたりが絡んでるのかもしれない。Ubuntu 18.04 用に用意された gerbera では再生できないのかもしれず。

ちなみに、gerbera の設定は、mediatomb と大体同じ感じで済むらしい。

/etc/gerbera/config.xml の変更点は以下。

--- /etc/gerbera/config.xml.orig 2019-09-06 14:38:02.605668026 +0900 +++ /etc/gerbera/config.xml 2019-09-06 15:53:34.186606111 +0900

ブラウザからアクセスして配信ファイルを登録削除できるようにする。

@@ -7,3 +7,3 @@

<server>

- <ui enabled="no" show-tooltips="yes">

+ <ui enabled="yes" show-tooltips="yes">

<accounts enabled="no" session-timeout="30">

REGZA や PS3 からサーバを認識できるようにする。

@@ -36,3 +36,3 @@

</storage>

- <protocolInfo extend="no"/><!-- For PS3 support change to "yes" -->

+ <protocolInfo extend="yes"/><!-- For PS3 support change to "yes" -->

<!--

サムネイルを有効にしてみる。

@@ -54,4 +54,4 @@

<extended-runtime-options>

- <ffmpegthumbnailer enabled="no">

- <thumbnail-size>128</thumbnail-size>

+ <ffmpegthumbnailer enabled="yes">

+ <thumbnail-size>160</thumbnail-size>

<seek-percentage>5</seek-percentage>

ファイル名の文字コード関連を指定。

@@ -69,2 +69,4 @@

<import hidden-files="no">

+ <filesystem-charset>UTF-8</filesystem-charset>

+ <metadata-charset>CP932</metadata-charset>

<scripting script-charset="UTF-8">

REGZA から、mpeg2 の mpg, mpeg, ts, m2ts を再生できるように指定。mp4 と avi も有効に。

@@ -78,2 +80,7 @@

<extension-mimetype ignore-unknown="no">

+ <map from="mpg" to="video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0"/>

+ <map from="mpeg" to="video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0"/>

+ <map from="ts" to="video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0"/>

+ <map from="m2ts" to="video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0"/>

+ <map from="mp4" to="video/mp4"/>

<map from="mp3" to="audio/mpeg"/>

@@ -98,3 +105,3 @@

<!-- Uncomment the line below for PS3 divx support -->

- <!-- <map from="avi" to="video/divx"/> -->

+ <map from="avi" to="video/divx"/>

<!-- Uncomment the line below for D-Link DSM / ZyXEL DMA-1000 -->

トランスコードを有効にしている、つもり。mp4 と avi なら vlc を使って mpeg2 に変換。

@@ -137,4 +144,6 @@

</import>

- <transcoding enabled="no">

+ <transcoding enabled="yes">

<mimetype-profile-mappings>

+ <transcode mimetype="video/mp4" using="vlcmpeg"/>

+ <transcode mimetype="video/divx" using="vlcmpeg"/>

<transcode mimetype="video/x-flv" using="vlcmpeg"/>

@@ -153,4 +162,5 @@

</profile>

- <profile name="vlcmpeg" enabled="no" type="external">

- <mimetype>video/mpeg</mimetype>

+ <profile name="vlcmpeg" enabled="yes" type="external">

+ <!-- <mimetype>video/mpeg</mimetype> -->

+ <mimetype>video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0</mimetype>

<accept-url>yes</accept-url>

@@ -158,3 +168,3 @@

<accept-ogg-theora>yes</accept-ogg-theora>

- <agent command="vlc" arguments="-I dummy %in --sout #transcode{venc=ffmpeg,vcodec=mp2v,vb=4096,fps=25,aenc=ffmpeg,acodec=mpga,ab=192,samplerate=44100,channels=2}:standard{access=file,mux=ps,dst=%out} vlc:quit"/>

+ <agent command="vlc" arguments="-I dummy %in --sout #transcode{venc=ffmpeg,vcodec=mp2v,vb=4096,aenc=ffmpeg,acodec=mp2a,ab=128,samplerate=44100,channels=2}:standard{access=file,mux=ps,dst=%out} vlc:quit"/>

<buffer size="14400000" chunk-size="512000" fill-size="120000"/>

これで、REGZA から gerbera を認識、かつ、中身が mpeg2 の mpg と ts については再生できた。

しかし、PT1 でBS放送を録画した際の ts を再生してみたら、途中で再生がブツブツと切れた。

おそらくだけど、PC側もREGZA側も150Mbpsの無線LANを使ってるのが良くない気がする。試しにPC側を有線LAN接続にしてみたら再生が途切れなくなった。どうやら、送信側と受信側の双方を無線LANにするのは、ウチの環境では帯域面で無謀らしい。

mp4 は再生できなかった。トランスコードをするように設定したはずなのだけど…。

ググってみたら、mediatomb の頃は Samsung TV でも再生できたけれど、gerbera にしたらできなくなった、という話があった。使っているUPnP関連ライブラリが変わったから、らしいけど…。

_Samsung TV Support - Issue #352 - gerbera/gerbera

もしかすると、REGZA もこのあたりが絡んでるのかもしれない。Ubuntu 18.04 用に用意された gerbera では再生できないのかもしれず。

◎ 改行コードでハマった。 :

ffmpegを使ったスクリプトが動くかどうかを確認したのだけど。

改行コードが CRLF だったので動かなかったというオチだった。Linuxの場合、LFじゃないといけない。dos2unix を使えば、LFに変換できる。

$ /usr/local/bin/mediatomb-ffmpeg-video.sh River-14205.mp4 River-14205_conv_mpeg.mpg bash: /usr/local/bin/mediatomb-ffmpeg-video.sh: /bin/bash^M: 誤ったインタプリタです: そのようなファイルやディレクトリはありません

改行コードが CRLF だったので動かなかったというオチだった。Linuxの場合、LFじゃないといけない。dos2unix を使えば、LFに変換できる。

sudo aptitude install dos2unix sudo dos2unix /usr/local/bin/mediatomb-ffmpeg-video.sh

◎ バージョンを上げてみた。 :

mpeg2 の mpg や ts は REGZA 37Z9000 で再生できたけど、mp4 をトランスコードして再生しようとしても再生できないファイルと言われてしまう。

Ubuntu 18.04 上での gerbera のバージョンを確認したら、1.1.0 だった。

DLNA対応のTV等から見れない、という話もあって、そこでパッチを当てたり等していたのは 1.3.x なわけで。

_Samsung TV Support - Issue #352 - gerbera/gerbera

であれば、バージョンを上げれば対応できるのかなと。

PPA を追加して、gerbera の新しいバージョンを入れてみる。

_Gerbera : Stephen Czetty

gerbera 1.3.2 で動作確認してみたが、Windows10 + PowerDVD からはファイル一覧が見れるものの、Windows10 + Windows Media Player からはファイル一覧が見れない状態になった。元に戻すことにした。

Ubuntu 18.04 上での gerbera のバージョンを確認したら、1.1.0 だった。

$ gerbera --version Gerbera UPnP Server version 1.1.0 - http://gerbera.io/ =============================================================================== Gerbera is free software, covered by the GNU General Public License version 2 Copyright 2016-2017 Gerbera Contributors. Gerbera is based on MediaTomb: Copyright 2005-2010 Gena Batsyan, Sergey Bostandzhyan, Leonhard Wimmer. =============================================================================== Compile info: ------------- WITH_MAGIC=1 WITH_MYSQL=1 WITH_CURL=1 WITH_INOTIFY=1 WITH_JS=1 WITH_TAGLIB=1 WITH_AVCODEC=1 WITH_FFMPEGTHUMBNAILER=1 WITH_EXIF=1 WITH_EXIV2=1 WITH_PROTOCOL_EXTENSIONS=1 WITH_LASTFM=0 WITH_LOGGING= WITH_DEBUG_LOGGING=

DLNA対応のTV等から見れない、という話もあって、そこでパッチを当てたり等していたのは 1.3.x なわけで。

_Samsung TV Support - Issue #352 - gerbera/gerbera

であれば、バージョンを上げれば対応できるのかなと。

PPA を追加して、gerbera の新しいバージョンを入れてみる。

_Gerbera : Stephen Czetty

sudo add-apt-repository ppa:stephenczetty/gerbera-updates sudo apt update sudo apt upgrade

$ gerbera --version Gerbera UPnP Server version 1.3.2 - http://gerbera.io/

gerbera 1.3.2 で動作確認してみたが、Windows10 + PowerDVD からはファイル一覧が見れるものの、Windows10 + Windows Media Player からはファイル一覧が見れない状態になった。元に戻すことにした。

sudo add-apt-repository --remove ppa:stephenczetty/gerbera-updates sudo apt update sudo aptitude purge gerbera sudo apt autoremove sudo apt install gerbera

◎ REGZAで再生できない動画は事前に mpeg2 に変換。 :

REGZA + gerbera で、mp4等が再生できないのが悲しい。この際、mp4を再生したくなったら、mpeg2 に変換して保存し直すことにする。

convregza.sh というスクリプトを作成。

スクリプトに実行権限をつける。

実際に変換したい場合は以下。

地上波デジタル放送なら 16.8Mbps、BSデジタル放送なら 24Mbps ぐらい、らしい。

_デジタル放送のビットレート | Privategarage100

_REGZA Z3500 で利用できる解像度を調べました 「知ったかブログ」

convregza.sh というスクリプトを作成。

vi convregza.sh

#!/bin/bash

FFMPEG_PATH="/usr/bin/ffmpeg"

INPUT="$1"

OUTPUT="$2"

#OPT_ASPECT="-aspect 4:3"

#OPT_ASPECT="-aspect 16:9"

OPT_THREADS="-threads 4"

#OPT_VBRATE="-b:v 24M"

OPT_VBRATE="-b:v 16M"

#OPT_VBRATE="-b:v 8192k"

#OPT_VBRATE="-b:v 4096k"

#OPT_VFRATE="-r 25"

#OPT_VFRATE="-r 29.97"

FORMAT="-f mpegts"

#FORMAT="-f dvd"

OPT_VCODEC="-vcodec mpeg2video"

OPT_ACODEC="-acodec mp2"

OPT_ABRATE="-b:a 128k"

OPT_AFRATE="-ar 44100"

OPT_ACHS="-ac 2"

exec "${FFMPEG_PATH}" -i "${INPUT}" ${FORMAT} \

${OPT_VCODEC} ${OPT_VBRATE} ${OPT_VFRATE} \

${OPT_ACODEC} ${OPT_ABRATE} ${OPT_AFRATE} ${OPT_ACHS} \

${OPT_ASPECT} ${OPT_THREADS} "${OUTPUT}"

スクリプトに実行権限をつける。

chmod 755 convregza.sh

実際に変換したい場合は以下。

./cnvregza.sh hoge.mp4 hoge.mpgこれで、mp4 が、REGZA で再生可能な mpeg2 の mpg になる。はず。

地上波デジタル放送なら 16.8Mbps、BSデジタル放送なら 24Mbps ぐらい、らしい。

_デジタル放送のビットレート | Privategarage100

_REGZA Z3500 で利用できる解像度を調べました 「知ったかブログ」

◎ 動作が不安定。 :

何度か REGZA で再生確認をしてみたけれど、最初の一発目は再生できるものの、早送りしたりアレコレしてると何かの拍子に再生できなくなるようで。

そして、一度再生に失敗すると、ファイル一覧すら取得できなくなる。また、PC側も、sudo systemctl restart gerbera で gerbera を再起動しようとしても、反応が返ってこない状態になる。

現状では不安定だな…。

そもそも、gerbera 関連のドキュメントを眺めていたら、「gerbera はDLNAサーバじゃありません」「一部のDLNA機能をサポートしてるだけです」的な一文が目に入った。

再生できたらラッキー、ぐらいに捉えておくのがいいのかな。

そして、一度再生に失敗すると、ファイル一覧すら取得できなくなる。また、PC側も、sudo systemctl restart gerbera で gerbera を再起動しようとしても、反応が返ってこない状態になる。

現状では不安定だな…。

そもそも、gerbera 関連のドキュメントを眺めていたら、「gerbera はDLNAサーバじゃありません」「一部のDLNA機能をサポートしてるだけです」的な一文が目に入った。

再生できたらラッキー、ぐらいに捉えておくのがいいのかな。

[ ツッコむ ]

#2 [python][linux] venv や pipenv を使ってみたり

Pythonの仮想環境を構築できるらしい、venv や pipenv を触ってみたり。

◎ 状況。 :

Ubuntu 18.04上で sudo apt install python3 をすると、python 3.6 がインストールされる。

その状態で pyxel をインストールすると…。

しかし、pyxel の現行版は 1.2.6 らしい。pyxel最新版を使ってみたいが、Python 3.7 を要求されてしまう。

Ubuntu 18.04 は、sudo apt install python3.7 とすることで python3.7 をインストールすることもできるし、python3.7 --version で Python 3.7 が動くことも確認できる。しかし、この状況で pyxel をインストールする方法が分からない。

ググってみたら、pipenv なるものを使うと環境を切り替えて使うことができるらしいと知った。

更にググっていたら、virtualenv なるものを使っても仮想環境が構築できるらしい。

_Ubuntu 18.04 LTSでのVirtualenvを用いたPython環境構築方法 - Qiita

と思ったら、venv なるツールが virtualenv を前身として作られていたらしい。

_Ubuntu Linux 18.04 LTSで、Pythonの仮想環境(venv)を使用する - CLOVER

_pyenv、pyenv-virtualenv、venv、Anaconda、Pipenv。私はPipenvを使う。 - Qiita

_Pythonのパッケージ周りのベストプラクティスを理解する - エムスリーテックブログ

結局どれを使えばいいのやら…。よく分からないが、venv を使ってみることにした。環境は Ubuntu 18.04 LTS。

その状態で pyxel をインストールすると…。

sudo -H pip3 install pyxelpyxel 1.0.2 がインストールされる。

しかし、pyxel の現行版は 1.2.6 らしい。pyxel最新版を使ってみたいが、Python 3.7 を要求されてしまう。

Ubuntu 18.04 は、sudo apt install python3.7 とすることで python3.7 をインストールすることもできるし、python3.7 --version で Python 3.7 が動くことも確認できる。しかし、この状況で pyxel をインストールする方法が分からない。

ググってみたら、pipenv なるものを使うと環境を切り替えて使うことができるらしいと知った。

sudo -H pip3 install pipenv

更にググっていたら、virtualenv なるものを使っても仮想環境が構築できるらしい。

sudo apt install virtualenv virtualenvwrapper

_Ubuntu 18.04 LTSでのVirtualenvを用いたPython環境構築方法 - Qiita

と思ったら、venv なるツールが virtualenv を前身として作られていたらしい。

_Ubuntu Linux 18.04 LTSで、Pythonの仮想環境(venv)を使用する - CLOVER

_pyenv、pyenv-virtualenv、venv、Anaconda、Pipenv。私はPipenvを使う。 - Qiita

_Pythonのパッケージ周りのベストプラクティスを理解する - エムスリーテックブログ

結局どれを使えばいいのやら…。よく分からないが、venv を使ってみることにした。環境は Ubuntu 18.04 LTS。

◎ venvを使う。 :

インストールしてみる。

適当なフォルダを作成して、仮想環境を作成。

仮想環境を有効にする。

仮想環境から抜ける。

仮想環境を有効にして pyenv をインストールしてみる。

pyxel のサンプルをインストール。

sudo apt install python3-venv python3.7-venv

適当なフォルダを作成して、仮想環境を作成。

cd ~/prg mkdir py37 cd py37 python3.7 -m venv py37

仮想環境を有効にする。

$ source py37/bin/activate (py37) $ python3 --version Python 3.7.3python3 を実行しているのに、Python 3.6 ではなく 3.7 が実行されていることが分かる。

仮想環境から抜ける。

(py37) $ deactivate $ python3 --version Python 3.6.8python3 が 3.6.8 に戻った。

仮想環境を有効にして pyenv をインストールしてみる。

$ source py37/bin/activate (py37) $ pip3 install pyxel何かエラーが出たけれど、pyxel 1.2.6 がインストールされたっぽい。

pyxel のサンプルをインストール。

(py37) $ mkdir pyxel (py37) $ cd pyxel (py37) $ install_pyxel_examplespyxel_examples というディレクトリが作られて、その中にサンプルファイルがいくつか入った。

(py37) $ cd pyxel_examples (py37) $ python3 01_hello_pyxel.py実行できた。

◎ pipenvを使う。 :

pipenv のほうが venv よりスゴイという話を見かけたので触ってみる。何がスゴイのかはよく分からないけれど。

pipenv をインストール。

何か適当なフォルダを作成して、中に入る。

利用する Python のバージョンを指定。

仮想環境の Python を使うように切り換え

pyxelをインストール。かつ、パッケージのインストール状態を確認。

pyxel をアンインストールしてみる。

仮想環境を抜ける。

仮想環境を削除。

pipenv をインストール。

sudo -H pip3 install pipenv

何か適当なフォルダを作成して、中に入る。

$ mkdir pipenv $ cd pipenv

利用する Python のバージョンを指定。

$ pipenv --python 3.7.3何かが色々と生成された。

仮想環境の Python を使うように切り換え

$ pipenv shell (pipenv) $ python3 --version Python 3.7.3python 3.7.3 が使われる状態になった。

pyxelをインストール。かつ、パッケージのインストール状態を確認。

(pipenv) $ pipenv install pyxel

(pipenv) $ pipenv graph

pyxel==1.2.6

- pyinstaller [required: Any, installed: 3.5]

- altgraph [required: Any, installed: 0.16.1]

- setuptools [required: Any, installed: 41.2.0]

pyxel 1.2.6 がインストールされていることが分かる。pyxel をアンインストールしてみる。

(pipenv) $ pipenv uninstall pyxel Uninstalling pyxel… Uninstalling pyxel-1.2.6: Successfully uninstalled pyxel-1.2.6 Removing pyxel from Pipfile… Locking [dev-packages] dependencies… Locking [packages] dependencies… Updated Pipfile.lock (a65489)! (pipenv) $ pipenv graph PyInstaller==3.5 - altgraph [required: Any, installed: 0.16.1] - setuptools [required: Any, installed: 41.2.0]pyxel がアンインストールされた。

仮想環境を抜ける。

(pipenv) $ exit

仮想環境を削除。

$ pipenv --rm

[ ツッコむ ]

2018/09/07(金) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] Pencil2Dを少し試用

無料で使える手描きアニメ作成ソフト Pencil2D が更新されていたようなので、少し試用。以前触った版は、安定版が 0.6.0、開発版が 2019-01-17 だったけど、現行版は 0.6.1.1、開発版は 2018-09-05 があるようで。

_Pencil2D Animation - Opensource animation software

_Download - Opensource animation software

相変わらず軽快な動作。もっとも、描画関係の機能は圧倒的に少ないけれど…。

2018-09-05版は、カラーパレット上で黒を選んでも反映されないバグがあった。鋭意開発中なのだな…。

カラーパレット上で色を選択すると、マス目全体の色を変えて選択状態を示すため、元の色が分からなくなってしまうことに気づいた。枠で選択状態を示したほうが良いのでは…。いや、もしかすると、カラーパレットはオマケみたいなものとして捉えていて、そのへんどうでもいいと思ってる可能性もあるか…。

描画ツールの Stabilizer 設定が記憶されず、ソフトを起動するたびに「None」になってしまうことに気づいた。不便。

ツールバーに Undo が無いのもちょっと気になる。キーボードのショートカットキーを活用することが前提なのだろうけど、キーボードがついてないタブレットPC上で使う際には不便極まりないだろうなと。もっとも、ボタンだらけになると初心者は拒否反応を示しそうだし…。いやいや、Undoボタンすら無いのは、逆に初心者にとってもマイナスだろう…。

_Pencil2D Animation - Opensource animation software

_Download - Opensource animation software

相変わらず軽快な動作。もっとも、描画関係の機能は圧倒的に少ないけれど…。

2018-09-05版は、カラーパレット上で黒を選んでも反映されないバグがあった。鋭意開発中なのだな…。

カラーパレット上で色を選択すると、マス目全体の色を変えて選択状態を示すため、元の色が分からなくなってしまうことに気づいた。枠で選択状態を示したほうが良いのでは…。いや、もしかすると、カラーパレットはオマケみたいなものとして捉えていて、そのへんどうでもいいと思ってる可能性もあるか…。

描画ツールの Stabilizer 設定が記憶されず、ソフトを起動するたびに「None」になってしまうことに気づいた。不便。

ツールバーに Undo が無いのもちょっと気になる。キーボードのショートカットキーを活用することが前提なのだろうけど、キーボードがついてないタブレットPC上で使う際には不便極まりないだろうなと。もっとも、ボタンだらけになると初心者は拒否反応を示しそうだし…。いやいや、Undoボタンすら無いのは、逆に初心者にとってもマイナスだろう…。

◎ 余談。 :

今は

_Krita

でも

_手描きアニメ作成ができるし、

しかも Krita は描画関係の仕様が大変充実しているから、このソフトの立ち位置が微妙になってる印象も。

もっとも、こちらは軽快に動作するので、気軽に使ってみて「わー動いた動いた」と楽しむ分にはイイ感じかもしれず。Windows、Mac、Linuxで動くあたりもイイ感じ…ってソレは Krita も同じか…。

Intel Atom CPUが載ってるレベルのタブレットPC上でKritaを動かしたら、画面書き換えが「ベロンベロン」で話にならなかったけど、おそらくこっちなら、もうちょっと…。たぶん…。

もっとも、こちらは軽快に動作するので、気軽に使ってみて「わー動いた動いた」と楽しむ分にはイイ感じかもしれず。Windows、Mac、Linuxで動くあたりもイイ感じ…ってソレは Krita も同じか…。

Intel Atom CPUが載ってるレベルのタブレットPC上でKritaを動かしたら、画面書き換えが「ベロンベロン」で話にならなかったけど、おそらくこっちなら、もうちょっと…。たぶん…。

◎ 2018/09/09追記。 :

Intel Atom が載っている DELL Latitude 10 で Pencil2D を動かしてみたら、予想通りサクサク動いた。とメモ。

[ ツッコむ ]

#2 [cg_tools] Synfig Studio を少し試用

無料で使えるアニメ作成ソフト Synfig Studio の新しい版が公開されていたようなので、少し試用。以前触ったのは 1.2.1 だけど、現在は開発版として 1.3.10 が公開されてるらしい。

_Synfig - Free and open-source animation software

ダウンロードページに飛ぶと、「寄付してくれよ」「メールアドレスを知らせろ」的ページが真っ先に表示されて、なんだか怖くなって引き返してしまいそうになるけれど。よく読んでみたら「プライベートリンクもあるぞ」と書いてあった。この場合のプライベートってどういう意味だろう? 非公式、みたいなものかな…。

_Releases - synfig/synfig

とりあえず 1.3.10 をダウンロードして少し触ってみたけれど。相変わらず、操作がよく分からない…。面と線が別レイヤーになるので、形状を変更しても片方が取り残されるとか、ベジェ曲線ツールの操作方法が標準的なソレとはビミョーに違うとか、色々と細かいところで「?」になってしまう…。基本的には、素材を別ソフトで作成して取り込んで動きをつける、という流れを想定してるのだろうか。描画ツールとして見た場合は、ちょっとアレな印象。

レイヤーを操作していたら、フリーズして強制終了するしかなくなった。相変わらずバグが多いらしい。それでも、以前と違って開発休止状態では無さそうなので今後に少し期待していたり。バグが取れるといいな…。

_Synfig - Free and open-source animation software

ダウンロードページに飛ぶと、「寄付してくれよ」「メールアドレスを知らせろ」的ページが真っ先に表示されて、なんだか怖くなって引き返してしまいそうになるけれど。よく読んでみたら「プライベートリンクもあるぞ」と書いてあった。この場合のプライベートってどういう意味だろう? 非公式、みたいなものかな…。

_Releases - synfig/synfig

とりあえず 1.3.10 をダウンロードして少し触ってみたけれど。相変わらず、操作がよく分からない…。面と線が別レイヤーになるので、形状を変更しても片方が取り残されるとか、ベジェ曲線ツールの操作方法が標準的なソレとはビミョーに違うとか、色々と細かいところで「?」になってしまう…。基本的には、素材を別ソフトで作成して取り込んで動きをつける、という流れを想定してるのだろうか。描画ツールとして見た場合は、ちょっとアレな印象。

レイヤーを操作していたら、フリーズして強制終了するしかなくなった。相変わらずバグが多いらしい。それでも、以前と違って開発休止状態では無さそうなので今後に少し期待していたり。バグが取れるといいな…。

◎ 余談。 :

[ ツッコむ ]

2017/09/07(木) [n年前の日記]

#1 [nitijyou][web] 自分のWebサイトがYahooに消されてた

_Web廃墟を作るときに心がけるべき7箇条 - Qiita

という記事を読んで懐かしさを感じつつ、ふと、自分のWebサイト(の入り口)って今はどんな表示になってるのだろうと気になったわけで。おそらく広告表示のフォーマットが以前と多少変わってたりして妙なレイアウトになってるでのは、みたいな。

てなわけで、サイトを開こうとしてみたのだけど。

_http://www.geocities.jp/mieki256jp/

…消されてた。Yahoo に、というか Yahoo JAPAN GeoCities に消されてた。1997年頃に開設してからずっと置いてたサイトが、とうとう Yahoo に消されちゃった。トホホ。

にしても、一体何時頃から消されてたんだか…。気づかなかったよ…。

てなわけで、サイトを開こうとしてみたのだけど。

_http://www.geocities.jp/mieki256jp/

ホームページ停止のお知らせ

利用規約違反により、現在サービスをご利用いただけなくなっています。

Yahoo!ジオシティーズのガイドラインに沿ったご利用をお願いいたします。

…消されてた。Yahoo に、というか Yahoo JAPAN GeoCities に消されてた。1997年頃に開設してからずっと置いてたサイトが、とうとう Yahoo に消されちゃった。トホホ。

にしても、一体何時頃から消されてたんだか…。気づかなかったよ…。

◎ 理由が思いつかない。 :

利用規約違反と言われても、自分、身に覚えは…。

いや、待て…。ずっと放置してたも同然だから何を置いてたのかすっかり忘れてる…。あからさまにマズイ何かは置いてないと思ったけど、それでも叩けば何かしらの埃が出てくる可能性は…否定できないかも…。当時はOKなノリでも今はNGな何かが残ってる可能性だって…。でも、そういうのは置いてなかったと思うけどなあ。置いてたのかなあ。

_Yahoo!ジオシティーズヘルプ - 利用規約違反でホームページが表示されない場合

どれにも引っ掛からないよなあ…。と思ったけど、一番最後が万能過ぎて怪しいかも。「社会規範・公序良俗〜」って評価者の思惑次第でどうとでもなるソレだからなあ…。他人の迷惑となるようなものを投稿掲載、って…何だよ、その言い方。ふわっふわじゃん。その弁を使ったらなんでもかんでもしょっ引けるやん。「俺はコレを迷惑と感じたから」で通っちゃうじゃん。

例えば、Yahooジオシティーズの社員が嫌煙者だったりすると、自分は喫煙者だから、もう自分の存在自体が社会規範公序良俗に反する扱いになりそうだし、そりゃ削除の対象になりかねない。

あるいはYahooジオシティーズの社員がロッテンマイヤーさんみたいな人だったら、自分が大昔に描いた下着姿の美少女モドキのつもりのド下手糞な絵は公序良俗に反する醜悪コンテンツになるだろうし。

何が引っ掛かってるのかさっぱり分からん…。削除理由ぐらいメールで送って知らせてくれればいいのに…。

まさかコレって、社員がストレス解消代わりにその日の気分でテキトーにサイコロ振って消して回ってんじゃねえのか…。などと妙な想像をしてしまうのも、削除理由がハッキリしないからで。そこらへん毎回ハッキリさせておけば各人納得できるところもありそうなのに。昨今話題になってるTwitterのアカウント凍結云々もそうだけど、Webサービスのこのあたりって、えてして雑過ぎる。 *1

いや、待て…。ずっと放置してたも同然だから何を置いてたのかすっかり忘れてる…。あからさまにマズイ何かは置いてないと思ったけど、それでも叩けば何かしらの埃が出てくる可能性は…否定できないかも…。当時はOKなノリでも今はNGな何かが残ってる可能性だって…。でも、そういうのは置いてなかったと思うけどなあ。置いてたのかなあ。

_Yahoo!ジオシティーズヘルプ - 利用規約違反でホームページが表示されない場合

利用規約違反でホームページが表示されない場合

違反と判断されるのは以下の項目に該当する場合です。

・ 商品またはサービスの宣伝、販売ならびに販売を主な目的とした紹介のためにYahoo!ジオシティーズ(無料版)を利用すること

・ 広告を掲載すること

・ パスワードを要求するなど、ホームページの閲覧に制限を設けること

・ 社会規範・公序良俗に反するものや、他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなものを、投稿、掲載、開示、提供または送信したりする行為

どれにも引っ掛からないよなあ…。と思ったけど、一番最後が万能過ぎて怪しいかも。「社会規範・公序良俗〜」って評価者の思惑次第でどうとでもなるソレだからなあ…。他人の迷惑となるようなものを投稿掲載、って…何だよ、その言い方。ふわっふわじゃん。その弁を使ったらなんでもかんでもしょっ引けるやん。「俺はコレを迷惑と感じたから」で通っちゃうじゃん。

例えば、Yahooジオシティーズの社員が嫌煙者だったりすると、自分は喫煙者だから、もう自分の存在自体が社会規範公序良俗に反する扱いになりそうだし、そりゃ削除の対象になりかねない。

あるいはYahooジオシティーズの社員がロッテンマイヤーさんみたいな人だったら、自分が大昔に描いた下着姿の美少女モドキのつもりのド下手糞な絵は公序良俗に反する醜悪コンテンツになるだろうし。

何が引っ掛かってるのかさっぱり分からん…。削除理由ぐらいメールで送って知らせてくれればいいのに…。

まさかコレって、社員がストレス解消代わりにその日の気分でテキトーにサイコロ振って消して回ってんじゃねえのか…。などと妙な想像をしてしまうのも、削除理由がハッキリしないからで。そこらへん毎回ハッキリさせておけば各人納得できるところもありそうなのに。昨今話題になってるTwitterのアカウント凍結云々もそうだけど、Webサービスのこのあたりって、えてして雑過ぎる。 *1

◎ ひょっとしてYahoo BB関連の実験記録がムカついたのだろうか。 :

たしか昔、Yahoo BB の ADSL に乗り換えようとして、ところが全然速度が出なくて、そのドタバタぶりをメモして公開してた気がする…。

まさかと思うけど、ソコかな? ソフトバンクグループにとって都合の悪い情報を少しでも流してる連中はこの際粛清すべし! てなキャンペーンが社内で開かれた時期が、とか。

そこまで追い込まれてるのですか…ソフトバンクグループ…。今はもう光ファイバーが当たり前になったんだから、「いやーそんな時代もあったなー懐かしいなー」ぐらいに思ってほっといてくれてもいいのに…。ていうかあの記録を眺めたら「うわあ。ここまで苦労させちゃって、なんかゴメンねえ…」的気分にちょっとはなってみてもいいんだよ? なのに、この仕打ち。ソフトバンクグループは血も涙もないのか。鬼の集まりか。

ってソコが原因と決まったわけでもないのだけど。一体どこが気に入らなかったんだ…。

まさかと思うけど、ソコかな? ソフトバンクグループにとって都合の悪い情報を少しでも流してる連中はこの際粛清すべし! てなキャンペーンが社内で開かれた時期が、とか。

そこまで追い込まれてるのですか…ソフトバンクグループ…。今はもう光ファイバーが当たり前になったんだから、「いやーそんな時代もあったなー懐かしいなー」ぐらいに思ってほっといてくれてもいいのに…。ていうかあの記録を眺めたら「うわあ。ここまで苦労させちゃって、なんかゴメンねえ…」的気分にちょっとはなってみてもいいんだよ? なのに、この仕打ち。ソフトバンクグループは血も涙もないのか。鬼の集まりか。

ってソコが原因と決まったわけでもないのだけど。一体どこが気に入らなかったんだ…。

◎ もしかしたら放置してたからかも。 :

_ガイドライン - Yahoo!ジオシティーズ

を眺めてみたら、気になる項目が。

あ。コレじゃないのか。何を置いてたのか忘れるぐらいに放置してたし…。

そうか…。あのサービスは、3ヵ月更新しなかったら消されるシステムに変貌してたのか…。

って、だとしたらソレはアレだろ。マズイだろ。

当社の削除権について

(中略)

(2)Yahoo!ジオシティーズ上のホームページの最終更新日から3か月以上経過した場合

あ。コレじゃないのか。何を置いてたのか忘れるぐらいに放置してたし…。

そうか…。あのサービスは、3ヵ月更新しなかったら消されるシステムに変貌してたのか…。

って、だとしたらソレはアレだろ。マズイだろ。

◎ 更新頻度なんてどうでもいいことなのに。 :

サイトの更新頻度を削除条件にしているとしたら、失礼ながら、かなり頭が悪い企業だなと…。だって、「広告を表示する代わりに無料で場所を貸し出すよー」というサービスなわけだから、更新頻度なんて関係ないサービスなわけで。

サイトを更新しようがしまいが、ページ内の情報が古かろうが新しかろうが、有用な情報さえそこにあれば、Web検索で飛んでくる閲覧者は居るはずで。であればページの閲覧数は稼げるから広告も表示されて収益は出続けるはず。だから、広告表示でなんとかしてる企業やサービスなら、Webサイトの更新頻度なんてマジどうでもいい。そんなことより、「とにかく閲覧数が期待できる有用な情報をアップロードしてくれ」「広告が表示される状態だけは実現してくれ」という話になるはず、だよなと。

なのに、更新してるかしてないか、などという全く無意味な判断基準を評価システムに持ちこんでクソ真面目に削除して回ってるのだとしたら…。そりゃアホですわ。「広告表示をする代わりに無料で」という、自分達が考えたビジネスの仕組みすら理解してないんじゃないのか…。

こんな簡単なことすら気づかないぐらいに、もはや切羽詰まっているのだ、ということでもあるのかしら。仮にそうだとすれば、コレはもう先が無さそうかも…。アカウント復活を検討せずに移転先を考えないと、てな時期にとうとう来ちゃった、ということかもしれんのか…。infoseek isweb、Nifty @homepage、OCN Page ON…どんどん消えてくなあ…。

昨今、Yahooの色々なサービスがリストラされて、次はジオシティーズも対象に、てな空気になって、働いてる素振りだけでも見せねば、てな感じでやらなくていいことを急にやり始めちゃったのかもしれん。いや、分からんけど。でもたぶんそんな感じじゃないのか。きっと社内に妙な空気が漂ってるのだろう…。

これはなんでもそうなのだけど。評価システムがバグってると全てがおかしくなるというか。狂った評価に晒されてる兵達の行動はどんどんおかしくなって、組織にとってはマイナスな方向へと突進していくという…。 *2

などと他人様の会社を心配してても意味が無い。とりあえず、移転先を探そう…。それとも、この日記ページと同様に、自宅サーバに置いてしまおうか…。

それにしても、Webって、どうしてこうも記録を残し続けることに価値を見出さないのだろう…。検索システムだけがあっても意味無いんやで…。膨大な情報が温存されてるからこそ、検索システムも役に立つんやで…。コンテンツが無ければ広告だって表示できないんやで…。自分達で膨大なコンテンツを揃えるのは無理筋だから、場所だけ貸すよーその代わり皆でよってたかってコンテンツをアップロードしてー、てのがその手のソレじゃなかったのかい…。

サイトを更新しようがしまいが、ページ内の情報が古かろうが新しかろうが、有用な情報さえそこにあれば、Web検索で飛んでくる閲覧者は居るはずで。であればページの閲覧数は稼げるから広告も表示されて収益は出続けるはず。だから、広告表示でなんとかしてる企業やサービスなら、Webサイトの更新頻度なんてマジどうでもいい。そんなことより、「とにかく閲覧数が期待できる有用な情報をアップロードしてくれ」「広告が表示される状態だけは実現してくれ」という話になるはず、だよなと。

なのに、更新してるかしてないか、などという全く無意味な判断基準を評価システムに持ちこんでクソ真面目に削除して回ってるのだとしたら…。そりゃアホですわ。「広告表示をする代わりに無料で」という、自分達が考えたビジネスの仕組みすら理解してないんじゃないのか…。

こんな簡単なことすら気づかないぐらいに、もはや切羽詰まっているのだ、ということでもあるのかしら。仮にそうだとすれば、コレはもう先が無さそうかも…。アカウント復活を検討せずに移転先を考えないと、てな時期にとうとう来ちゃった、ということかもしれんのか…。infoseek isweb、Nifty @homepage、OCN Page ON…どんどん消えてくなあ…。

昨今、Yahooの色々なサービスがリストラされて、次はジオシティーズも対象に、てな空気になって、働いてる素振りだけでも見せねば、てな感じでやらなくていいことを急にやり始めちゃったのかもしれん。いや、分からんけど。でもたぶんそんな感じじゃないのか。きっと社内に妙な空気が漂ってるのだろう…。

これはなんでもそうなのだけど。評価システムがバグってると全てがおかしくなるというか。狂った評価に晒されてる兵達の行動はどんどんおかしくなって、組織にとってはマイナスな方向へと突進していくという…。 *2

などと他人様の会社を心配してても意味が無い。とりあえず、移転先を探そう…。それとも、この日記ページと同様に、自宅サーバに置いてしまおうか…。

それにしても、Webって、どうしてこうも記録を残し続けることに価値を見出さないのだろう…。検索システムだけがあっても意味無いんやで…。膨大な情報が温存されてるからこそ、検索システムも役に立つんやで…。コンテンツが無ければ広告だって表示できないんやで…。自分達で膨大なコンテンツを揃えるのは無理筋だから、場所だけ貸すよーその代わり皆でよってたかってコンテンツをアップロードしてー、てのがその手のソレじゃなかったのかい…。

◎ とりあえずお礼は書いとかないと。 :

一眠りしてから読み返して、ちょっと酷いことしか書いてないような気がしてきた。場所を使わせてもらう代わりに、広告を表示させるためのコンテンツをこちらで用意する、という契約なわけだから、別に一方的に便宜を図ってもらっていた関係ではないはずだけど。それでも約20年も無料で使わせてもらってたことに対して、礼の一つも言わないのは人としていかがなものか。礼節を忘れてはいかんのではないか。

ということで。GeoCities、ありがとう。まさかここまで長いお付き合いをさせていただくことになるとは想像もしておりませんでした。感謝の念に堪えません。なにはともあれ、今までお疲れ様でした…。今後のご健闘をお祈り申し上げます。

まあ、コレは、戦力外通告、リストラの類でもあるのかも。「お前のアップロードしたコンテンツじゃもう客は呼べねえんだよ!」てな話と捉えることもできそうだなと。

もっとも、たぶん、アクセス数なんか一切見ないで削除して回ってる予感も。そのへんちゃんとチェックしてたら、「ページビューが落ち込んできたからもっと色々工夫してくれないとこのまま使い続けるのは厳しくなるよ」とか「ページビューが今後も期待できるけどこのコンテンツ内容はマズイよ炎上するよトラブルは勘弁してよ」的警告メールを日頃送ったり、みたいな感じになってくるはずで。しかし、Google Adsense みたいに、ページビューだのクリック数だの詳細情報を見れる仕組みが全然無かったし…。どうも、単なるノリで消されてる気配が…。

ホント、削除理由が分からないから、もやもやする…。そのあたり、よくないと思うんだけどなあ。

ということで。GeoCities、ありがとう。まさかここまで長いお付き合いをさせていただくことになるとは想像もしておりませんでした。感謝の念に堪えません。なにはともあれ、今までお疲れ様でした…。今後のご健闘をお祈り申し上げます。

まあ、コレは、戦力外通告、リストラの類でもあるのかも。「お前のアップロードしたコンテンツじゃもう客は呼べねえんだよ!」てな話と捉えることもできそうだなと。

もっとも、たぶん、アクセス数なんか一切見ないで削除して回ってる予感も。そのへんちゃんとチェックしてたら、「ページビューが落ち込んできたからもっと色々工夫してくれないとこのまま使い続けるのは厳しくなるよ」とか「ページビューが今後も期待できるけどこのコンテンツ内容はマズイよ炎上するよトラブルは勘弁してよ」的警告メールを日頃送ったり、みたいな感じになってくるはずで。しかし、Google Adsense みたいに、ページビューだのクリック数だの詳細情報を見れる仕組みが全然無かったし…。どうも、単なるノリで消されてる気配が…。

ホント、削除理由が分からないから、もやもやする…。そのあたり、よくないと思うんだけどなあ。

*1: ハッキリさせちゃうと悪意を持った人間が裏口を見つけやすくなる、とか想像して、あえてふわふわにしてる可能性もありそうだけど。その結果、フツーのユーザから悪い印象を持たれちゃう展開も、それもそれでどうなんだろうと。ハッキリさせるか、させないか、どっちがメリットが多いのか、一度ちゃんと考えてみたほうがいいような気もしますが。

*2: 社員にとっての顧客とは、その企業が提供する製品やサービスのユーザじゃなくて、単に社員の上司なわけで。上司が変な命令を出してきても、一応それに従わないと、上司という顧客が満足しないから報酬を貰えない、みたいな。その結果、会社が潰れたらアレではあるけど、まあ、潰れるまでは給料貰おう、てな話になるよな…。にしても、そこで会社を潰すことに精を出した上司の責任は問われないのだろうか、と思うのだけど、その上司も、その上に居る上司から変な命令を出されてそうなった可能性だってあり得るし。どこかの階層で、誰かが不適切な評価基準を持ち込んでいるんだよなあ…。

*2: 社員にとっての顧客とは、その企業が提供する製品やサービスのユーザじゃなくて、単に社員の上司なわけで。上司が変な命令を出してきても、一応それに従わないと、上司という顧客が満足しないから報酬を貰えない、みたいな。その結果、会社が潰れたらアレではあるけど、まあ、潰れるまでは給料貰おう、てな話になるよな…。にしても、そこで会社を潰すことに精を出した上司の責任は問われないのだろうか、と思うのだけど、その上司も、その上に居る上司から変な命令を出されてそうなった可能性だってあり得るし。どこかの階層で、誰かが不適切な評価基準を持ち込んでいるんだよなあ…。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] GeoCitiesに置いてたアレコレを自宅サーバに移した

とりあえず緊急措置(?)として、GeoCities に置いてたアレコレを自宅サーバ上にフォルダを作って置き直してみたり。

_http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/old_geocities_mieki256jp/

改めて中身を少し確認したけど、見れたからどうなるというものでもなかった…。戦力外通告は当然と言える…。けど、一応記録として残しとこう…。

入り口が無いとアレだな…。そっちも簡単に作っておこう…。

_http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/

_http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/old_geocities_mieki256jp/

改めて中身を少し確認したけど、見れたからどうなるというものでもなかった…。戦力外通告は当然と言える…。けど、一応記録として残しとこう…。

入り口が無いとアレだな…。そっちも簡単に作っておこう…。

_http://blawat2015.no-ip.com/~mieki256/

◎ ソースはちょっと修正した。 :

各htmlを Adobe Brackets で開いたら、「URIをシングルクォーテーショで囲んでんじゃねえよ。ダブルクォーテーションで囲むもんだろボケ」と怒られてしまったので、とりあえず警告が出ないレベルまで気づいた範囲でソースを修正。あと、リンクも少々修正。

Adobe Brackets、便利だな…。問題点をその場で教えてくれる。コレは便利だ…。と言っても、そもそも今時HTMLを直接打つのってどうなん、という気もするけど。

考えてみたら、昔のWebはなんだかスゴイな。日記の類すらHTMLタグを直接打って公開してたわけで。いやまあ、昔はアセンブラでプログラム書いてましたとか、Z80の機械語覚えちゃってましたとか、自分ではんだ付けしてマイコン作ってました、みたいな話かもしれんけど。

Adobe Brackets、便利だな…。問題点をその場で教えてくれる。コレは便利だ…。と言っても、そもそも今時HTMLを直接打つのってどうなん、という気もするけど。

考えてみたら、昔のWebはなんだかスゴイな。日記の類すらHTMLタグを直接打って公開してたわけで。いやまあ、昔はアセンブラでプログラム書いてましたとか、Z80の機械語覚えちゃってましたとか、自分ではんだ付けしてマイコン作ってました、みたいな話かもしれんけど。

◎ 個人とWebとドヤァ。 :

自分、たしか最初の頃は、「HTMLなる規格が世の中にはあるのか」「ちょっと勉強してみようかな」てなノリでHTMLを書いてみて、「せっかく書いてみたのだから、自分のHDDの中にだけ置いとくのもなんかもったいない。試しに公開してみよう」てなノリでGeoCities のアカウントを取って置いてみた、てな感じだった気がする。まあ、中身というかHTMLソースは、HTML4 だの HTML5 だの CSS3 だの、その時々に合わせてその都度書き換えてしまったから、当時のHTMLソースがそのまま残ってるわけではないのだけど。

昔を思い返しているうちに、なんとなく気づいたけれど。結局のところ、Webにおける個人のアレコレって、「見せびらかしたい」というソレで増えてきたところもありそうな。

「こんなん書いてみたんやで(ドヤァ」

「ほうほう。だったら俺はこんなの書いちゃうぜ(ドヤァ」

そんな応酬で成り立ってるというか。

まあ、そういうアレコレを眺めていたギャラリーが、

「だったら俺はアイスの入った冷凍庫の中に入っちゃうぜ(ドヤァ」

「えっ…それはちょっと…」

「俺なんかソースの容器の先っぽを鼻の穴に突っ込んじゃうぜ(ドヤァ」

「ちょ…ソレお店でやっちゃダメだろ…」

「アイツの言動は許せない! 正義の鉄槌を下してやる!(ドヤァ」

「…気のせいかな。なんか最近息苦しくない?」

みたいなことが起き始めてアレだったりするのだろうけど。

せっかくだから、皆が笑顔になれる「ドヤァ」を目指したいものです…というか目指そうぜ(ドヤァ。

昔を思い返しているうちに、なんとなく気づいたけれど。結局のところ、Webにおける個人のアレコレって、「見せびらかしたい」というソレで増えてきたところもありそうな。

「こんなん書いてみたんやで(ドヤァ」

「ほうほう。だったら俺はこんなの書いちゃうぜ(ドヤァ」

そんな応酬で成り立ってるというか。

まあ、そういうアレコレを眺めていたギャラリーが、

「だったら俺はアイスの入った冷凍庫の中に入っちゃうぜ(ドヤァ」

「えっ…それはちょっと…」

「俺なんかソースの容器の先っぽを鼻の穴に突っ込んじゃうぜ(ドヤァ」

「ちょ…ソレお店でやっちゃダメだろ…」

「アイツの言動は許せない! 正義の鉄槌を下してやる!(ドヤァ」

「…気のせいかな。なんか最近息苦しくない?」

みたいなことが起き始めてアレだったりするのだろうけど。

せっかくだから、皆が笑顔になれる「ドヤァ」を目指したいものです…というか目指そうぜ(ドヤァ。

[ ツッコむ ]

#3 [pc] Java Appletってどうなったんだろう

昔のコンテンツの表示確認をしていたら、Processing で作った Java Applet が動かないことに気が付いて。Firefox や Google Chrome は Javaプラグインを動かせないようになったから動かなくて当然だけど、IE11 でも動かないというのは…。それとも apache2 の設定が何か必要なのかな…。

_Javaアプレット - Wikipedia

_Moving to a Plugin-Free Web | Oracle Java Platform Group, Product Management Blog

_大変なこともいろいろあったけれど楽しかったよ:さよならJavaアプレット。JDK 9からWebブラウザプラグイン機能を排除 - @IT

どのみち将来的には非推奨になってしまうのか…。であれば、無理して動かさなくてもいいか…。

_Javaアプレット - Wikipedia

2016年1月27日、オラクル社は2017年にリリース予定のJDK 9でJavaアプレットを非推奨にし、後のリリースでは廃止することを発表した[2]。

_Moving to a Plugin-Free Web | Oracle Java Platform Group, Product Management Blog

_大変なこともいろいろあったけれど楽しかったよ:さよならJavaアプレット。JDK 9からWebブラウザプラグイン機能を排除 - @IT

どのみち将来的には非推奨になってしまうのか…。であれば、無理して動かさなくてもいいか…。

[ ツッコむ ]

#4 [raspberrypi] 結局 Raspberry Pi Zero W を注文してしまった

あちらこちらの通販サイトを眺めて、Raspberry Pi Zero W の購入について検討していたのだけれど。

どうも現時点では、あくまで日本国内のお店に注文するということなら、 _マルツオンライン さんでスターターキットを買うのが一番安く入手できそうな気がしてきたわけで。や、自分、別にマルツさんの回し者じゃないですけど…。

マルツオンラインさんは今現在、3,000円以上買うと送料無料なので、商品価格 + 消費税だけで買えそうだなと。たぶん。自分が何か勘違いや見落としをしていなければ、だけど。何か罠があるんじゃないか…。どうなんだ。ちょっと自信が無い。まあ、届いたら分かるだろう…。

Raspberry Pi製品の販売と言えば _KSY さんだけど。送料が756円と高いし、5,000円以上じゃないと送料無料にならないので、スターターキットを選ぶと送料込みで5,000円を超えてしまってなんだか複雑な気分に。また、本体以外のアレコレはどれも高目のお値段なので、色々細かく選んでいくと総額が結構跳ね上がる。もっとも、相性問題が起きない製品を選別して揃えてるらしいから、高くなるのは仕方ない気も。安心料、みたいなもので。それとは別に、KSYさんはAmazonでも商品を出してるようなので、もしそちらで買うと送料無料になるのであれば、4,700円台ぐらいで済みそうな。でも本当に送料無料になるのかな。送料かかっちゃうのかな。そのへんよく分からず。

_スイッチサイエンス さんは3,000円以上で送料無料になるけれど、スターターキットにケースは含まれてなくて。好みのケースを選んで購入できるメリットはあるけれど、ケース代も合わせると若干総額が…と言っても、それでも4,700円台だけど。

_せんごくネット(千石電商) さんは送料432円、10,000円以上で送料無料なので、スターターキットだけでも4,700円台に。

てな感じで、どのお店でも Zero W のスターターキットを購入する場合は、税込み・送料込み・総額で4,700円台になるかどうか、てなところに境界線がありそうな気がしてきたり。

どうも現時点では、あくまで日本国内のお店に注文するということなら、 _マルツオンライン さんでスターターキットを買うのが一番安く入手できそうな気がしてきたわけで。や、自分、別にマルツさんの回し者じゃないですけど…。

マルツオンラインさんは今現在、3,000円以上買うと送料無料なので、商品価格 + 消費税だけで買えそうだなと。たぶん。自分が何か勘違いや見落としをしていなければ、だけど。何か罠があるんじゃないか…。どうなんだ。ちょっと自信が無い。まあ、届いたら分かるだろう…。

Raspberry Pi製品の販売と言えば _KSY さんだけど。送料が756円と高いし、5,000円以上じゃないと送料無料にならないので、スターターキットを選ぶと送料込みで5,000円を超えてしまってなんだか複雑な気分に。また、本体以外のアレコレはどれも高目のお値段なので、色々細かく選んでいくと総額が結構跳ね上がる。もっとも、相性問題が起きない製品を選別して揃えてるらしいから、高くなるのは仕方ない気も。安心料、みたいなもので。それとは別に、KSYさんはAmazonでも商品を出してるようなので、もしそちらで買うと送料無料になるのであれば、4,700円台ぐらいで済みそうな。でも本当に送料無料になるのかな。送料かかっちゃうのかな。そのへんよく分からず。

_スイッチサイエンス さんは3,000円以上で送料無料になるけれど、スターターキットにケースは含まれてなくて。好みのケースを選んで購入できるメリットはあるけれど、ケース代も合わせると若干総額が…と言っても、それでも4,700円台だけど。

_せんごくネット(千石電商) さんは送料432円、10,000円以上で送料無料なので、スターターキットだけでも4,700円台に。

てな感じで、どのお店でも Zero W のスターターキットを購入する場合は、税込み・送料込み・総額で4,700円台になるかどうか、てなところに境界線がありそうな気がしてきたり。

◎ 構成が不満。 :

個人的には、スターターキットの構成が今一つで…。

しかし、条件を満たす組み合わせで探していくと、一つのお店では全部揃わないから、複数のお店で買うことになって、すると送料が増えていって5,000円を軽く超えちゃう…。

イギリスの通販サイト、 _Pimoroni で購入することも検討したけど。そこだけでは全部揃わないから、やっぱり総額で5,000円を超える…。かつ、海外通販はやっぱりちょっと怖いなあ、てなところも…。本体を単独で買えそうなあたりはとても魅力的なのだけど。

Zero W ではなく、 Raspberry Pi A+ を選べば、GPIOのはんだ付けもしなくて済むし、変換アダプタの類も要らないし、カメラモジュールとケーブルは既存のものが使えるし等のメリットがあるので悩んだのだけど。送料込みで電卓を叩くと、Zero W より高くなる…。Zero W よりCPUは遅いのに…。考えてみたらLAN接続するための何かも必要になるのか。ますます総額が…。

ということで、泣く泣く(?)スターターキットを選択という…。まあ、少し前までは、日本国内でZero系の購入は絶望的だったので、随分と状況が改善されたなあ、以前と比べたら買えるだけでもありがたい、とも思うのですけれど。でも、本体+好みのパーツで揃えたかったなあ…。

- 8GB じゃなくて 16GB の microSDHC が欲しい。

- ACアダプタは Pi3用のがあるから要らない。モバイルバッテリーも持ってるし。

- 公式ケースよりAdafruitケースのほうが microSDHC を抜き差しできそうなあたりヨサゲに思える。ただ、何か罠がありそうな気もするけど…。

- GPIO の 2x20ピンヘッダは欲しい。余裕があれば、はんだ付けをしてみたい。

- miniHDMI - HDMI変換コネクタは…100円ショップで売ってるヤツではダメなん? ケースの厚みで接触不良になるのかな。かもしれん。

- microUSB - USB変換ケーブルは…コレも100円ショップで売ってないのかな? これは売ってないか。

しかし、条件を満たす組み合わせで探していくと、一つのお店では全部揃わないから、複数のお店で買うことになって、すると送料が増えていって5,000円を軽く超えちゃう…。

イギリスの通販サイト、 _Pimoroni で購入することも検討したけど。そこだけでは全部揃わないから、やっぱり総額で5,000円を超える…。かつ、海外通販はやっぱりちょっと怖いなあ、てなところも…。本体を単独で買えそうなあたりはとても魅力的なのだけど。

Zero W ではなく、 Raspberry Pi A+ を選べば、GPIOのはんだ付けもしなくて済むし、変換アダプタの類も要らないし、カメラモジュールとケーブルは既存のものが使えるし等のメリットがあるので悩んだのだけど。送料込みで電卓を叩くと、Zero W より高くなる…。Zero W よりCPUは遅いのに…。考えてみたらLAN接続するための何かも必要になるのか。ますます総額が…。

ということで、泣く泣く(?)スターターキットを選択という…。まあ、少し前までは、日本国内でZero系の購入は絶望的だったので、随分と状況が改善されたなあ、以前と比べたら買えるだけでもありがたい、とも思うのですけれど。でも、本体+好みのパーツで揃えたかったなあ…。

[ ツッコむ ]

2016/09/07(水) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自宅サーバ止めてました

雷が鳴ったので、02:15-03:40の間、自宅サーバを止めてました。申し訳ないです。

夜中に雷が鳴り始めて、慌ててシャットダウンを。

夜中に雷が鳴り始めて、慌ててシャットダウンを。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 体調がちとよろしくない感じ

睡眠時間が取れてないのか、頭がボーッとする感じで。

[ ツッコむ ]

2015/09/07(月) [n年前の日記]

#1 [dxruby] ステージ3のボスを作成中

画像は一応できたので、音声と効果音を作成。

先日購入したWiiカラオケ用マイクとマイクカバーを使って声を録音してみたけれど、音がこもってしまって、これはちょっと使えないなと…。仕方ないので、また布団を頭から被って、Zoom H4n で録音してwavに。Audacityで開いて不要部分を削除して、RoVeeを使って声の高さやフォルマントを変更。

効果音は、FL Studio 12 を使って作成。刀で斬る音を、 _【『みかん』が重要!気持ちのいい斬撃音の作り方】<< 効果音の作り方 を参考にしつつ、どうにか作成。ただ、FL Studio の動作が不安定というか、FL Studio がガンガン固まって強制終了するしかなく、時間がかかってしまった。

ひとまずステージ1のボスの処理をそのまま流用してみたけど、アイドル中にアタリ判定があるだけで若干凶悪なボス敵に。背後を取って攻撃しないとすぐにやられる。これで大丈夫かな…。クリアできるかな…。

先日購入したWiiカラオケ用マイクとマイクカバーを使って声を録音してみたけれど、音がこもってしまって、これはちょっと使えないなと…。仕方ないので、また布団を頭から被って、Zoom H4n で録音してwavに。Audacityで開いて不要部分を削除して、RoVeeを使って声の高さやフォルマントを変更。

効果音は、FL Studio 12 を使って作成。刀で斬る音を、 _【『みかん』が重要!気持ちのいい斬撃音の作り方】<< 効果音の作り方 を参考にしつつ、どうにか作成。ただ、FL Studio の動作が不安定というか、FL Studio がガンガン固まって強制終了するしかなく、時間がかかってしまった。

ひとまずステージ1のボスの処理をそのまま流用してみたけど、アイドル中にアタリ判定があるだけで若干凶悪なボス敵に。背後を取って攻撃しないとすぐにやられる。これで大丈夫かな…。クリアできるかな…。

[ ツッコむ ]

#2 [dtm] FL Studio 12.1.3の動作が怪しい

FL Studio 12.1.3 に付属してる Hardcore というディストーション系? 歪み系? のエフェクタがちょっと怪しい。ループ再生しながら Hardcore のプリセットを変更して音を確認してると、そのうちどこかの時点で FL Studio が固まってしまう。何故だろう…。切り替えタイミングか、特定のプリセットで症状が起きてる予感。

VSTe(エフェクタ)の管理もおかしくなってる。ミキサーのチャンネル上で、三角マークをクリックしてエフェクタを選ぶと、FL Studio 付属のエフェクタは正常に選ばれるものの、自分で登録した VSTe のエフェクタは頓珍漢なモノが挿入される。左側の Plugin database → Effects 上からD&Dすると、正しく挿入されるのだけど…。一旦 Plugin database のソレを削除してから再登録してみたけど結果は同じ。これはバグかな…。VSTの管理は FL Studio 12 になってから結構変わったし、というかマイナーバージョンが上がるたびに手が入れられて仕様が変わってるみたいだし…。

VSTe(エフェクタ)の管理もおかしくなってる。ミキサーのチャンネル上で、三角マークをクリックしてエフェクタを選ぶと、FL Studio 付属のエフェクタは正常に選ばれるものの、自分で登録した VSTe のエフェクタは頓珍漢なモノが挿入される。左側の Plugin database → Effects 上からD&Dすると、正しく挿入されるのだけど…。一旦 Plugin database のソレを削除してから再登録してみたけど結果は同じ。これはバグかな…。VSTの管理は FL Studio 12 になってから結構変わったし、というかマイナーバージョンが上がるたびに手が入れられて仕様が変わってるみたいだし…。

[ ツッコむ ]

2014/09/07(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] Amazonから温度計が届いた

先日購入した温度計、ELECOM OND-01WH の液晶画面が小さ過ぎて、文字が読めないと親父さんお袋さんからクレームが出てしまったので、一回り液晶画面が大きいらしい ELECOM OND-02WH を Amazonで購入。1,591円。

CDケース程度の大きさ。文字も大き目。親父さんお袋さんに確認したら、この大きさなら読めるとのこと。最初からこっちを買っておけば良かった。

ただ、温度/湿度の数字の線が細いのがちょっと気になる。もう少し太くした方が視認性が上がったりしないか…。いや、細いほうが読みやすくなるのだろうか…。そのへんどうなんだろう。

LED/ブザーのON/OFFボタンが表に配置されたのはイイ感じ。デザインは多少野暮ったくなったけど、その代わり操作が分かりやすくなった気がする。ボタンが裏についてると、年配の方は操作に迷う ―― 裏に操作ボタンがついてるのかもしれないという発想自体が出てこなくて、「ピーピー鳴ってるけど、これ、どうしたらいいの?」と困ってる場面を見かける時があるわけで。…もっとも、ボタンが表にあっても、ボタンの大きさ・アイコンサイズが小さいから、年配者は読めないだろうけど。事前に、このへんのボタンをテキトーに押せばオフにできるよ、てな説明は必要だろうなと…。

CDケース程度の大きさ。文字も大き目。親父さんお袋さんに確認したら、この大きさなら読めるとのこと。最初からこっちを買っておけば良かった。

ただ、温度/湿度の数字の線が細いのがちょっと気になる。もう少し太くした方が視認性が上がったりしないか…。いや、細いほうが読みやすくなるのだろうか…。そのへんどうなんだろう。

LED/ブザーのON/OFFボタンが表に配置されたのはイイ感じ。デザインは多少野暮ったくなったけど、その代わり操作が分かりやすくなった気がする。ボタンが裏についてると、年配の方は操作に迷う ―― 裏に操作ボタンがついてるのかもしれないという発想自体が出てこなくて、「ピーピー鳴ってるけど、これ、どうしたらいいの?」と困ってる場面を見かける時があるわけで。…もっとも、ボタンが表にあっても、ボタンの大きさ・アイコンサイズが小さいから、年配者は読めないだろうけど。事前に、このへんのボタンをテキトーに押せばオフにできるよ、てな説明は必要だろうなと…。

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] Canon製インクジェット複合機のUIで悩んだり

親父さんから、Canon製インクジェット複合機(液晶画面付き、タッチパネル無し)の操作方法・スキャンの仕方が分からないと質問を受けたのだけど。

自分も、液晶画面や操作パネルを眺めてみたけど、最初はどうやって操作するのか分からなくて。このUIデザインはコレでいいのか? と悩んでしまったりして。デジカメという形でデジタル機器のUIをずっと提供し続けてきたCanonですらこのレベルか、日本メーカは大丈夫なのか、とすら…。

一応、各ボタンの割り振りを把握した後で、パネルのあちこちに描かれたアレコレを眺めると、デザインした人の気持ちは分かるというか、苦労したであろうことは伝わるのだけど…。横長のパネルだったら操作ボタンをグループ分けできそうだけど、縦長のパネルだから、液晶画面、ファンクションボタン、カーソルボタン、実行ボタンのグループ分けがしづらくて…。ファンクションボタンだけ、液晶画面内のレイアウトと一致させなきゃいけないあたりも…。どこに配置するかで悩むよな…。

などと書いてるうちに、要は携帯電話(ガラケー)のボタンレイアウトを踏襲したUIであることに気付いたりして。日本製デジタル家電のUIって、そうするしかないのだろうか。…いっそ、ガラケーの見た目を、そっくりそのまま機器に貼り付けたほうが分かりやすかったりして?

また、この手の機器は、最高グレードの製品がタッチパネル搭載だったりするから、ソレを前提にしてデザインしてるところもあるのかなと思えてきたり。安い製品群は、「操作できるだけもありがたいと思いやがれ」てなノリでデザインされてるのかも。

なんだか気になって画像検索してみたけど。ビジネス用の複合機に比べたら、これでもめちゃくちゃシンプルになって、分かりやすくなったほうなのだなと…。ビジネス用のソレは、機能ショートカットキーだらけになってる印象。

自分も、液晶画面や操作パネルを眺めてみたけど、最初はどうやって操作するのか分からなくて。このUIデザインはコレでいいのか? と悩んでしまったりして。デジカメという形でデジタル機器のUIをずっと提供し続けてきたCanonですらこのレベルか、日本メーカは大丈夫なのか、とすら…。

一応、各ボタンの割り振りを把握した後で、パネルのあちこちに描かれたアレコレを眺めると、デザインした人の気持ちは分かるというか、苦労したであろうことは伝わるのだけど…。横長のパネルだったら操作ボタンをグループ分けできそうだけど、縦長のパネルだから、液晶画面、ファンクションボタン、カーソルボタン、実行ボタンのグループ分けがしづらくて…。ファンクションボタンだけ、液晶画面内のレイアウトと一致させなきゃいけないあたりも…。どこに配置するかで悩むよな…。

などと書いてるうちに、要は携帯電話(ガラケー)のボタンレイアウトを踏襲したUIであることに気付いたりして。日本製デジタル家電のUIって、そうするしかないのだろうか。…いっそ、ガラケーの見た目を、そっくりそのまま機器に貼り付けたほうが分かりやすかったりして?

また、この手の機器は、最高グレードの製品がタッチパネル搭載だったりするから、ソレを前提にしてデザインしてるところもあるのかなと思えてきたり。安い製品群は、「操作できるだけもありがたいと思いやがれ」てなノリでデザインされてるのかも。

なんだか気になって画像検索してみたけど。ビジネス用の複合機に比べたら、これでもめちゃくちゃシンプルになって、分かりやすくなったほうなのだなと…。ビジネス用のソレは、機能ショートカットキーだらけになってる印象。

[ ツッコむ ]

2013/09/07(土) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] MMDで出力したモブ子さん動画をゲーム用のキャラ画像に変換

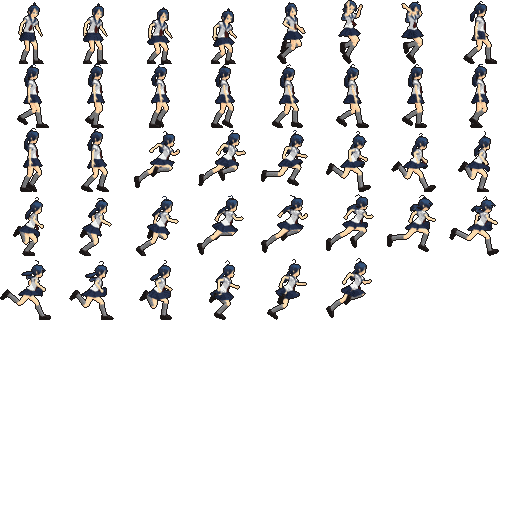

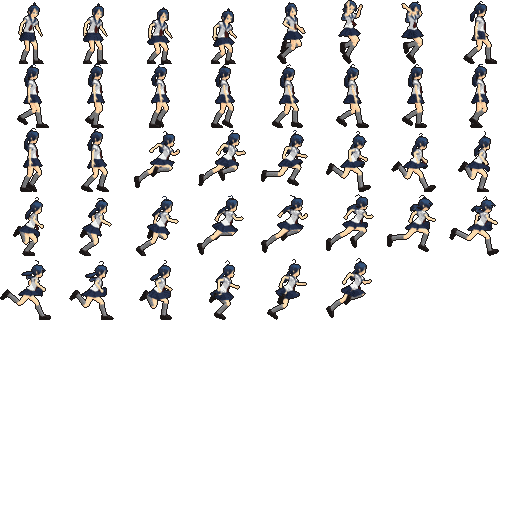

こんな感じになった。

以下は、全部並べてスプライトシート(?)にした画像。

_スプライトシート png (512x512(=(64x64)x8x8)、32color)

PMCAで出力されたモブ子さんが Public Domain なので、せっかくだからこの画像も Public Domain ということで。2Dゲームのサンプルソースを書く際に使えるのではないかなと…。

以下は、全部並べてスプライトシート(?)にした画像。

_スプライトシート png (512x512(=(64x64)x8x8)、32color)

PMCAで出力されたモブ子さんが Public Domain なので、せっかくだからこの画像も Public Domain ということで。2Dゲームのサンプルソースを書く際に使えるのではないかなと…。

◎ 作業手順。 :

一応、作業手順もメモしとく。

一見すると、手順が多くて面倒そうに見えるけど。このパターン数をドット打ちで作っていくことを考えたら、圧倒的に楽で、早かったです。…もっとも、これが絵描きさんなら「ドット打ったほうが早いよ」と言い出しそうな予感。

利用したツールの入手先をメモ。

_VPVP - MikuMikuDance(MMD)

_或るプログラマの一生 >> Ut Video Codec Suite

_AviUtlのお部屋

_AviUtl 物置 - JPN takeshima - PNGエクスポータープラグイン

_ImageMagick: Install from Binary Distribution

_GIMP - Windows installers

_Windowsソフト|TAKABO SOFT - EDGE,EDGE2

今になって考えると…連番png を読み込んで、減色 → 黒縁をつける → タイル状に結合、といった処理をするスクリプトを書けば、ドット修正作業を減らせて楽だったかもしれないなあ…。

何はともあれ、MMD と、PMCA(モブ子さん)の作者様に感謝…。特に、モブ子さんが居なかったら、こんな作業を試す気にもならなかった。モブ子さん、マジ女神。

- MMDで動きを作成。

- RGBA(RGB+アルファチャンネルつき)をサポートした動画コーデックでAVI出力。今回、Ut Video RGBA を使って、256x256のサイズで出力した。

- AviUtl + PNGエクスポータープラグイン ver.001 で、AVI → アルファチャンネルつきの連番pngとして出力。

- ImageMagick の montage を使って、連番png を、256x256→64x64への縮小処理をしつつ、タイル状に並べて1枚の画像にする。

- GIMP で開いて、色調補正や、インデックスカラー化(フルカラー → 32色に変換)。

- EDGE2 で開く。

- 周囲に黒縁を追加。透明部分を選択領域にしてから選択領域反転。イメージ → 効果 → 縁を加える。

- つけた黒縁が任意のサイズからはみ出すので、ドット修正。ここが地味に面倒。

- キャプチャアニメ機能を使って動きを確認しつつドット修正。

- 問題が無ければ保存。ついでにアニメGIFもエクスポート。

- MMDで、最初から小さい画像サイズで出力するより、大きいサイズで出力しておいて、別のツールで縮小処理をしたほうがいいみたい。

- GIMPでインデックスカラーにすることで、透明部分と不透明部分の境界がハッキリする。また、わざと色数を減らすことで、ドット絵らしさも出てくる。

一見すると、手順が多くて面倒そうに見えるけど。このパターン数をドット打ちで作っていくことを考えたら、圧倒的に楽で、早かったです。…もっとも、これが絵描きさんなら「ドット打ったほうが早いよ」と言い出しそうな予感。

利用したツールの入手先をメモ。

_VPVP - MikuMikuDance(MMD)

_或るプログラマの一生 >> Ut Video Codec Suite

_AviUtlのお部屋

_AviUtl 物置 - JPN takeshima - PNGエクスポータープラグイン

_ImageMagick: Install from Binary Distribution

_GIMP - Windows installers

_Windowsソフト|TAKABO SOFT - EDGE,EDGE2

今になって考えると…連番png を読み込んで、減色 → 黒縁をつける → タイル状に結合、といった処理をするスクリプトを書けば、ドット修正作業を減らせて楽だったかもしれないなあ…。

何はともあれ、MMD と、PMCA(モブ子さん)の作者様に感謝…。特に、モブ子さんが居なかったら、こんな作業を試す気にもならなかった。モブ子さん、マジ女神。

◎ ImageMagickとBATファイルで頑張ってみた。 :

やっぱり自動化をしてみたい気分になってきたので、連番png書き出し後、縮小→黒縁追加→結合までを、ImageMagick だけで処理するBATファイルを書いてみたり。

その気になれば、ImageMagick で減色もできるし、アニメgif作成までやれてしまうのだけど。減色作業は、結果を目で見て確認しながら調整していくことが多いので、今回はそこまでやらないことにした。

出力結果は以下のような感じに。

減色は OPTPiX 1.31 を使って16色にした。また、EDGE2を使って、パレット内の色をいくつか調整。

予想はしてたけど、圧倒的に楽になった。ただ、アホ毛のあたりは見た目おかしくなったので、どうしてもドット修正は必要なのだろうなと。

使ったbatファイルは以下。

convdotimg.bat

convert に渡してるオプションの意味は、おおよそ以下の通り。

montage に渡しているオプションの意味は、おおよそ以下の通り。

batファイルを書く際にハマった箇所についてもメモ。

ImageMagick で黒縁をつける指定については、以下のページからのコピペ。

_Masks -- IM v6 Examples

_Morphology of Shapes -- IM v6 Examples

ImageMagick で減色までしたいなら、 _Quantization -- IM v6 Examples が参考になるかもしれず。ざっくり説明すると…。

ただ、自分が残したい色を ImageMagick に伝えられるかどうかが分からないので、今回は別のツールで減色したほうがいいだろう、と思ったわけで。

その気になれば、ImageMagick で減色もできるし、アニメgif作成までやれてしまうのだけど。減色作業は、結果を目で見て確認しながら調整していくことが多いので、今回はそこまでやらないことにした。

出力結果は以下のような感じに。

減色は OPTPiX 1.31 を使って16色にした。また、EDGE2を使って、パレット内の色をいくつか調整。

予想はしてたけど、圧倒的に楽になった。ただ、アホ毛のあたりは見た目おかしくなったので、どうしてもドット修正は必要なのだろうなと。

使ったbatファイルは以下。

convdotimg.bat

@echo off @rem 画像を縮小・黒縁をつけて一つの画像にまとめるbatファイル rem ---------------------------------------- rem 設定 rem ImageMagickのフォルダパスを指定 set IMPATH=C:\Prog\ImageMagick-6.8.5-Q8 rem 元画像を指定 set SRC=pat_*.png set IMGSIZE=64x64 rem 作業ファイル名の頭につける文字列を指定 set SMALLSTR=small rem スプライトシート画像ファイル名を指定 set OUTPUTIMG=spritesheet_fullcol.png set TILENUM=8x8 rem ---------------------------------------- for %%A in (%SRC%) do ( rem 縮小、かつ、アルファチャンネルを2値化 %IMPATH%\convert %%A -resize %IMGSIZE% -channel A -threshold 70%% __tmp0.png rem 黒縁をつける %IMPATH%\convert __tmp0.png ^( +clone -channel A -morphology EdgeOut Diamond +channel +level-colors black ^) -compose DstOver -composite %SMALLSTR%_%%~nA.png rem 一時ファイルを削除 del __tmp0.png ) rem 一枚の画像に結合 %IMPATH%\montage -tile %TILENUM% -geometry %IMGSIZE% -background none %SMALLSTR%*.png %OUTPUTIMG% echo %OUTPUTIMG% を作成しましたこのbatファイルの例では、pat_*.png という元画像(連番画像)を、spritesheet_fullcol.png という一つの画像にしている。

convert に渡してるオプションの意味は、おおよそ以下の通り。

- -resize 64x64 : 各画像を指定サイズに縮小。

- -channel A -threshold 70% : アルファチャンネルを70%の明るさを基準にして2値化。GIMPでインデックスカラー化することで得ていた効果 ―― 透明部分と不透明部分の境界をハッキリさせる効果を、これで得ている。50% や 25% にすれば、見た目がもっとほっそりとした感じの画像が得られる。(透明部分のドットが増える。)

- 黒縁をつけるオプションは自分もよく分かってない。とりあえず、+level-colors black で、黒縁になる。赤い縁にしたいなら、+level-colors red と指定するらしい。

montage に渡しているオプションの意味は、おおよそ以下の通り。

- -tile 8x8 : 8x8個で画像を並べる。

- -geometry 64x64 : 1枚分のサイズを指定。

- -background none : 背景色を透明にする。

batファイルを書く際にハマった箇所についてもメモ。

- コマンドのオプションに「%」を渡さないといけない場合、batファイル中では、「%」を「%%」にする。

- for %%A in (*.jpg) do ( 〜 ) の括弧の中に、「(」「)」が出てくる場合は、「^(」「^)」といった具合に、「^」を括弧の前につける。

- %%A にファイル名が入っていて、拡張子を取り除いたファイル名を取得したければ、%%~nA と書く。

ImageMagick で黒縁をつける指定については、以下のページからのコピペ。

_Masks -- IM v6 Examples

_Morphology of Shapes -- IM v6 Examples

ImageMagick で減色までしたいなら、 _Quantization -- IM v6 Examples が参考になるかもしれず。ざっくり説明すると…。

- -colors 32 : 32色に減色。

- +dither : ディザを無効化。(おそらく、デフォルトはディザ有効。)

ただ、自分が残したい色を ImageMagick に伝えられるかどうかが分からないので、今回は別のツールで減色したほうがいいだろう、と思ったわけで。

この記事へのツッコミ

[ ツッコミを読む(1) | ツッコむ ]

#2 [cg_tools][prog][neta] BGマップ用の素材画像が見つからず

HaxeFlixel で横スクロールゲームっぽいサンプルを書こうと思っているのだけれど。背景というか、マップに使う画像が問題で。ライセンス面が怖くて、各種サンプルに同梱されているソレは、迂闊に使えない…。

どこかに、制限が少ないライセンスになっている、BGチップ画像があれば助かるのだけど、巷で公開されているソレは、トップビュータイプのRPG向け画像ばかり。横スクロール用のBG素材は、まず見かけないわけで。

横スクロールゲームって、作る側にも遊ぶ側にも、もう需要が無いのかな。まあ、リアルタイム系ゲームのほとんどが3DCGに移行してる点が大きいのではと思うのだけど。

いずれ、ファミコンやスーファミ時代のゲームも、著作権が切れる時代が来るだろうけど。その頃にはマップ用画像も使い放題になるのだろうな…。いや、どうだろう…。そもそもそういうゲームは、誰も作ってないかもしれないか…。データだって残っているかどうか…。ROMやCD-ROMからの吸出し方とか、その頃には分からなくなってるよな…。画面解像度だって、間違いなく4K以上になってるだろうから、そのままコピペで使えないだろうし。

考えてみれば、江戸時代に描かれた大量の浮世絵を、著作権なんてとうに切れたはずの現代においてバンバン活用してるかというとそうでもないわけで。であれば、おそらく、現代のTVゲームも、未来ではガン無視されてる存在になってそう。あんなに苦労して作ったのになあ…。

どこかに、制限が少ないライセンスになっている、BGチップ画像があれば助かるのだけど、巷で公開されているソレは、トップビュータイプのRPG向け画像ばかり。横スクロール用のBG素材は、まず見かけないわけで。

横スクロールゲームって、作る側にも遊ぶ側にも、もう需要が無いのかな。まあ、リアルタイム系ゲームのほとんどが3DCGに移行してる点が大きいのではと思うのだけど。

いずれ、ファミコンやスーファミ時代のゲームも、著作権が切れる時代が来るだろうけど。その頃にはマップ用画像も使い放題になるのだろうな…。いや、どうだろう…。そもそもそういうゲームは、誰も作ってないかもしれないか…。データだって残っているかどうか…。ROMやCD-ROMからの吸出し方とか、その頃には分からなくなってるよな…。画面解像度だって、間違いなく4K以上になってるだろうから、そのままコピペで使えないだろうし。

考えてみれば、江戸時代に描かれた大量の浮世絵を、著作権なんてとうに切れたはずの現代においてバンバン活用してるかというとそうでもないわけで。であれば、おそらく、現代のTVゲームも、未来ではガン無視されてる存在になってそう。あんなに苦労して作ったのになあ…。

[ ツッコむ ]

2012/09/07(金) [n年前の日記]

#1 [python] Pythonスクリプトの記述をチェックするツールを色々インストール

Python 界隈には、

_PEP 8

なる、「このように書くべし」という文書があるらしく。一応ソレに従って書いたほうがいいのかなと思えてきたので、関連ツールを探したり。

◎ Pylintをインストール :

Pylint は、Python スクリプトが規則通りに書かれているかチェックしてくれるツール、らしい。

とりあえず、Windows7 x64 + Python 2.7.3 上にインストールしてみたり。以下の記事を参考に作業。

_メモ: PyLintインストール - 路傍のプログラマ

_構文チェッカーの導入 - nelnal@python - pythonグループ

以下の3つのファイルをDL。

Windows の環境変数pathに、Pythonインストールフォルダ\Scripts も追加した。これで、以下のように打てば実行できるはず。

PyScripter でも使えるように設定してみた。ツール → ツールの設定、を選んで、Py&Lint を選択して、修正ボタンを押す。パラメータに、以下のような指定がされていた。

しかし、この Pylint、バカスカと警告が表示される。

エラーメッセージで検索してみたら、以下のやり取りに遭遇。

_python - How do I tell PyLint "it's a variable, not a constant" to stop message C0103? - Stack Overflow

_python code convention using pylint - Stack Overflow

「その警告を無視したいなら、スクリプトの頭のほうに呪文を書け」と言われてるのだろうか。

_Pylint Tutorial (Logilab.org) を眺めていたら、「この命名規則は Logilab の中の人の規則」「お前は、お前の命名規則を決めろ」「俺はPEP8標準に従いたいから、こんな規則は糞食らえだ。別の正規表現を指定する」と書いてあるようにも見える。であれば、気にしなくてもいいのかな。

とりあえず、Windows7 x64 + Python 2.7.3 上にインストールしてみたり。以下の記事を参考に作業。

_メモ: PyLintインストール - 路傍のプログラマ

_構文チェッカーの導入 - nelnal@python - pythonグループ

以下の3つのファイルをDL。

- pylint-0.25.2.tar.gz

- logilab-common-0.58.2.tar.gz

- logilab-astng-0.24.0.tar.gz

python setup.py installなんだか Syntax Error が大量に出ている気もするけど…。Pythonインストールフォルダ\Scripts\ 以下に、pylint.bat というファイルがあるから、たぶんインストールできているのだろう…。

Windows の環境変数pathに、Pythonインストールフォルダ\Scripts も追加した。これで、以下のように打てば実行できるはず。

pylint.bat hoge.py

PyScripter でも使えるように設定してみた。ツール → ツールの設定、を選んで、Py&Lint を選択して、修正ボタンを押す。パラメータに、以下のような指定がされていた。

$[PythonDir-Short]Lib\site-packages\pylint\lint.py $[ActiveDoc-Short] -f parseable自分の環境に合わせた記述に修正。自分の場合、以下のようになった。

$[PythonDir-Short]Lib\site-packages\pylint-0.25.2-py2.7.egg\pylint\lint.py $[ActiveDoc] -f parseable

- lint.py の場所が違ってたので修正。

- $[ActiveDoc-Short] のままだと長いファイル名を使った際に怒られるみたいなので、$[ActiveDoc] にしてみたり。

しかし、この Pylint、バカスカと警告が表示される。

[C, main] Invalid name ""x"" (should match [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$)" hoge.py 97

命名規則から外れてると言われてるのかな? 変数名等を3文字以上にすれば出なくなるみたいだけど。エラーメッセージで検索してみたら、以下のやり取りに遭遇。

_python - How do I tell PyLint "it's a variable, not a constant" to stop message C0103? - Stack Overflow

_python code convention using pylint - Stack Overflow

「その警告を無視したいなら、スクリプトの頭のほうに呪文を書け」と言われてるのだろうか。

# pylint: disable-msg=C0103あるいは、pylint を動かす際に、このオプションをつけろと。

python lint.py --disable-msg=C0103 ...ただ、 _Pylint User Manual (Logilab.org) を眺める限り、

python lint.py --disable=C0103 ...じゃないといかんようにも見える。

_Pylint Tutorial (Logilab.org) を眺めていたら、「この命名規則は Logilab の中の人の規則」「お前は、お前の命名規則を決めろ」「俺はPEP8標準に従いたいから、こんな規則は糞食らえだ。別の正規表現を指定する」と書いてあるようにも見える。であれば、気にしなくてもいいのかな。

◎ pep8もインストール。 :

_pep8

というツールでも、規則通りに書かれているかチェックできるらしい。以下の記事で使い方が紹介されてた。

_Pythonのコーディングスタイル(PEP8)をコマンドでチェック | TRIVIAL TECHNOLOGIES @ats のイクメン日記

試しにインストールしようとしたが、pip なるツールを使わないといかんらしい。

_Python のパッケージを pip でインストール | すぐに忘れる脳みそのためのメモ に、Windows でも pip をインストールできそう、みたいなことが書いてあった。 _setuptools 0.6c11 をインストールしてから、以下を打つらしい。

ようやく、pep8をインストール。

せっかくだから、PyScripter から pep8 を呼び出せるようにしてみたり。ツール → ツールの設定 → 追加ボタンを押して設定する。

おそらく、メッセージフォーマ(ット?)の欄で、ツールの出力結果にはどういう情報が並んでいるか教えてやることができるのだろうと思う。pep8の場合、「ファイル名:行番号:列:内容」となってるので、それを教えてやる、みたいな。

_Pythonのコーディングスタイル(PEP8)をコマンドでチェック | TRIVIAL TECHNOLOGIES @ats のイクメン日記

試しにインストールしようとしたが、pip なるツールを使わないといかんらしい。

_Python のパッケージを pip でインストール | すぐに忘れる脳みそのためのメモ に、Windows でも pip をインストールできそう、みたいなことが書いてあった。 _setuptools 0.6c11 をインストールしてから、以下を打つらしい。

easy_install pippip がインストールできたっぽい。

ようやく、pep8をインストール。

pip install pep8Pythonインストールフォルダ\Scripts\ 以下に、pep8.exe が入ってくれた模様。

せっかくだから、PyScripter から pep8 を呼び出せるようにしてみたり。ツール → ツールの設定 → 追加ボタンを押して設定する。

- 名前 → pep8

- アプリケーション → $[PythonDir]Scripts\pep8.exe

- パラメータ → $[ActiveDoc]

- 作業ディレクトリ → $[ActiveDoc-Dir]

- メッセージフォーマ → $[FileName]:$[LineNumber]:$[ColumnNumber]:

- 出力をキャプチャ、メッセージをパース、トレースパックをパース、にチェックを入れる。

- コンテキスト → アクティブなPythonフ

- (お好みで)ショートカットキー → Ctrl+Shift+L

- Windows7 上では、どうもフォント幅があり過ぎて、設定ダイアログ中のところどころで文字列が切れてる・隠れてるのが微妙に辛い。

- アプリケーションやパラメータの入力欄では、Shift+Ctrl+P や Shift+Ctrl+M を押すと、指定に使えるアレコレがポップアップ表示されるので楽。

おそらく、メッセージフォーマ(ット?)の欄で、ツールの出力結果にはどういう情報が並んでいるか教えてやることができるのだろうと思う。pep8の場合、「ファイル名:行番号:列:内容」となってるので、それを教えてやる、みたいな。

◎ autopep8というツールもあるらしい。 :

いくら修正しても、pep8が「インデントが珍妙ナリ」と文句を言ってくる。E127,E128のあたりが出てくるというか。本来どう書くべきなんだろう?

検索しているうちに、 _hhatto/autopep8 というツールがあることを知る。pep8 1.3 以上が必要らしい。

試しにインストール。

もしかして、perltidy のように、渡したテキストを整形して返してくれるなら、xyzzy 上でも C-x # autopep8 と打つだけで、開いている PythonソースをPEP8に従った形で整形してくれるのでは? と思ったけれど試してみたらソースが消えて autopep8 のヘルプに書き換わってしまった。perltidy とは入出力の仕様が違うらしい…。

検索しているうちに、 _hhatto/autopep8 というツールがあることを知る。pep8 1.3 以上が必要らしい。

試しにインストール。

pip install autopep8実行。

autopep8 hoge.py > hoge_edit.pyWinMerge で空白の差異を見るようにして比較してみたが、たしかにインデントの仕方が違う。素晴らしい。

parser.add_option("-i", "--infile", metavar="WILDCARD",

help=u"入力PNGファイル名(ワイルドカード指定) [default: %default]")

↓

parser.add_option("-i", "--infile", metavar="WILDCARD",

help=u"入力PNGファイル名(ワイルドカード指定) [default: %default]")

こう書かないといかんのか…。もしかして、perltidy のように、渡したテキストを整形して返してくれるなら、xyzzy 上でも C-x # autopep8 と打つだけで、開いている PythonソースをPEP8に従った形で整形してくれるのでは? と思ったけれど試してみたらソースが消えて autopep8 のヘルプに書き換わってしまった。perltidy とは入出力の仕様が違うらしい…。

◎ PythonTidyというツールもあった。 :

_PythonTidy - 紫藤のWiki

_PythonTidy 1.22 : Python Package Index

PEP8に従って整形するよ、と書いてあるように見える。

PythonTidy-1.22.python をDLして pythontidy.py にリネーム後、xyzzy 上で C-x # pythontidy.py と打ってみたり。おお…整形してくれた!

しかし、docstring 内の日本語文字列が全部16進数表記になってしまった。たしかに PEP8 は「全部ASCII文字で書け。ソレ以外の文字を書きたかったら16進数で表記しろ」みたいなことが書いてあるのだけど。そこまでやられちゃうと困る…。全てのコメントを英語で書けば、英語圏の人間にはコメントが読めるようになるかもしれないけれど。スクリプトを書いた自分がコメントを読めなくなる。それはそれで何かおかしい。

色々試していたら、そもそも自分のdocstringの書き方がおかしかったことに気付いた。全部 u""" 〜 """ みたいに書いていたが、""" 〜 """ と書いておけば変換されずに済む。utf8n で書いてあるソースだと最初のあたりに明記してあるのだから、u""" 〜 """ と書かなくてもいい、のかな。たぶん。u""" 〜 """ と書いておくと、「これはUnicodeです」と伝えているので、わざわざ変換しちゃうのだろうと。

それはともかく。変換後のソースを見ると、docstring が ''' 〜 ''' になっている。それって、docstring じゃなくて、複数行文字列の記述なのでは? 少なくとも PyScripter 上では、docstring じゃなくて複数行文字列として扱われてしまうのだけど。

_PythonTidy 1.22 : Python Package Index

PEP8に従って整形するよ、と書いてあるように見える。

PythonTidy-1.22.python をDLして pythontidy.py にリネーム後、xyzzy 上で C-x # pythontidy.py と打ってみたり。おお…整形してくれた!

しかし、docstring 内の日本語文字列が全部16進数表記になってしまった。たしかに PEP8 は「全部ASCII文字で書け。ソレ以外の文字を書きたかったら16進数で表記しろ」みたいなことが書いてあるのだけど。そこまでやられちゃうと困る…。全てのコメントを英語で書けば、英語圏の人間にはコメントが読めるようになるかもしれないけれど。スクリプトを書いた自分がコメントを読めなくなる。それはそれで何かおかしい。

色々試していたら、そもそも自分のdocstringの書き方がおかしかったことに気付いた。全部 u""" 〜 """ みたいに書いていたが、""" 〜 """ と書いておけば変換されずに済む。utf8n で書いてあるソースだと最初のあたりに明記してあるのだから、u""" 〜 """ と書かなくてもいい、のかな。たぶん。u""" 〜 """ と書いておくと、「これはUnicodeです」と伝えているので、わざわざ変換しちゃうのだろうと。

それはともかく。変換後のソースを見ると、docstring が ''' 〜 ''' になっている。それって、docstring じゃなくて、複数行文字列の記述なのでは? 少なくとも PyScripter 上では、docstring じゃなくて複数行文字列として扱われてしまうのだけど。

[ ツッコむ ]

#2 [python][neta] Pythonの記述規則は色々面倒臭いな

なんというか…。Python は、漫画やアニメに出てくるガッチガチの委員長タイプだなあ…。それも、昨今流行りのメガネっ娘委員長や、温和で頭が切れるイケメン委員長じゃなくて、ビン底メガネの男子生徒でヒョロ男でキーキー言うタイプ。24年組の昔の少女漫画に出てきそうな感じの。

しかも、コメントやドキュメントは英語で書けと言われるし。Python が人間だったら、楽天の社長さんと笑顔で酒を飲んでそう。

もちろん、書き方をガチガチにすれば、ソースの可読性は上がるし。コメント等が英語で書いてないだけで世界中の人達が使いづらくなるという主張は、なるほどと思うのだけど。

しかし、だったら Java みたいにフォーマッターなりIDEなりを積極的に用意して、早い時期からソース整形を自動化すべきだったのではと思うし。わざわざ人間様に気を使わせて、手でシコシコと打たせなくても…。お前の目の前にあるその機械は一体何だ? という話にも繋がりそうな。

それに、プログラミング言語というお互いの共通言語が既にあるし理解もできているのだからソレを使うだけじゃダメなんか、真のプログラマーならソース見れば何やってるか判るはず、何のために可読性の高い言語仕様をわざわざ決めているのか、英語でコメントを書けという要求は Python の長所を無視しているも同然、と思わないでもないです。 *1

しかも、コメントやドキュメントは英語で書けと言われるし。Python が人間だったら、楽天の社長さんと笑顔で酒を飲んでそう。

もちろん、書き方をガチガチにすれば、ソースの可読性は上がるし。コメント等が英語で書いてないだけで世界中の人達が使いづらくなるという主張は、なるほどと思うのだけど。

しかし、だったら Java みたいにフォーマッターなりIDEなりを積極的に用意して、早い時期からソース整形を自動化すべきだったのではと思うし。わざわざ人間様に気を使わせて、手でシコシコと打たせなくても…。お前の目の前にあるその機械は一体何だ? という話にも繋がりそうな。

それに、プログラミング言語というお互いの共通言語が既にあるし理解もできているのだからソレを使うだけじゃダメなんか、真のプログラマーならソース見れば何やってるか判るはず、何のために可読性の高い言語仕様をわざわざ決めているのか、英語でコメントを書けという要求は Python の長所を無視しているも同然、と思わないでもないです。 *1

*1: まあ、母国語以外を見た瞬間、「うっ」となる気持ちは分かってしまうあたりが…。自分もソレが理由で、英語のコメントなんて勘弁してくれ状態なわけだし。だからと言って、英語圏の人達に日本語でコメント書けとは要求できないけど、あちらは平気で「英語で書け」と要求してくる印象。

[ ツッコむ ]

#3 [perl] PerlTidyをインストール

インストールするのを忘れてた。Windows7 x64 上で、ActivePerl 5.14.2 build 1402 を使ってるので、スタートメニューから GUI の ppm を起動。tidy で検索して、リストアップされた中から Perl-Tidy を選んでインストール。

[ ツッコむ ]

2010/09/07(火) [n年前の日記]

#1 [digital][sound] ICレコーダのノイズが酷過ぎる

オリンパス V-85だけど。ノイズが酷過ぎる、ような気がしてきた。まあ、ICレコーダはこんなもんかもしれないのだけど。

他製品について色々検索してみたが、音楽の録音用と称している製品も、ノイズに関しては似たり寄ったりのようにも見えた。内部マイクを使う限りは仕方ないのだろうか。それとも、デジタル機器だからノイズが載るのはいかんともしがたいのだろうか。

他製品について色々検索してみたが、音楽の録音用と称している製品も、ノイズに関しては似たり寄ったりのようにも見えた。内部マイクを使う限りは仕方ないのだろうか。それとも、デジタル機器だからノイズが載るのはいかんともしがたいのだろうか。

[ ツッコむ ]

2009/09/07(月) [n年前の日記]

#1 [windows] BearMouse、ダメだわ

各種ダイアログのデフォルトボタン等にマウスカーソルを移動してくれるツール、BearMouseをここしばらく試用していたのだけど。Excelでのファイル保存時や、コントロールパネルのプログラムの追加と削除等、何故か勝手に終了ボタンを押してしまう?感じの不具合が出ることに気がついた。前者に関しては除外リストに登録しても効果なし。ということで試用を諦めた。

この手のジャンルにおいて、チューチューマウスというメジャーなソフトがあったことを思い出したので、そちらをしばらく試用してみることに。

チューチューマウスは、Windows98時代、購入して一時期愛用してたのだけど。マウスカーソルが勝手に動く=手元のマウスの位置とマウスカーソル位置がどんどんずれてくるので、それはそれでストレスが溜まる場面もあり。そんなわけでいつの間にか使わなくなっていたのだけど。しかし、ここ最近使ってる Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000 は、マウス本体が重いせいもあって、極力動かしたくないわけで。故に、この手のソフトが便利に感じるかもしれない、と若干の期待を。

この手のジャンルにおいて、チューチューマウスというメジャーなソフトがあったことを思い出したので、そちらをしばらく試用してみることに。

チューチューマウスは、Windows98時代、購入して一時期愛用してたのだけど。マウスカーソルが勝手に動く=手元のマウスの位置とマウスカーソル位置がどんどんずれてくるので、それはそれでストレスが溜まる場面もあり。そんなわけでいつの間にか使わなくなっていたのだけど。しかし、ここ最近使ってる Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000 は、マウス本体が重いせいもあって、極力動かしたくないわけで。故に、この手のソフトが便利に感じるかもしれない、と若干の期待を。

[ ツッコむ ]

2008/09/07(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 何をやってたかメモするのを忘れた

ここ、1週間ぐらい経ってから書いてるのだけど。この日は何をやってたっけ…。

[ ツッコむ ]

2007/09/07(金) [n年前の日記]

#1 [pc] 足下に置いてあったX68KのCRTをどかした

PC-9821As3の画面出力に使うために、弟から貰った(?)ものなのだけど。中古液晶ディスプレイが入手できたので、もう要らないだろうと。…そういや、TVの類は、捨てるのに4,000円ぐらいかかるのだったか。トホホ。

◎ せめてTVとして利用できないだろうか。 :

PS2をビデオ入力に繋げて画面を表示してみた。電源投入直後は、RGBのどれかが映らないけど、叩いたら正常表示になった。<オイ。しかし、ビデオ入力画面であることを示す、「ビデオ」のテロップ?表示が消えてくれない。消すためには、もしかすると、リモコンが必要なのだろうか。残念ながら、リモコンは弟から貰ってないわけで。うーん。

HDDレコーダ TOSHIBA RD-H1のリモコン設定を変えて、シャープ製TVをコントロールしようと試みるが、まったく反応せず。携帯電話 N506iS 標準添付iアプリにTVリモコンのアプリがあったのでソレを試したところ、シャープ製TVのリモコンにはどうやら2種類あるようで。RD-H1 のマニュアルにはシャープ製のソレが1種類しか記載されてない。つまり、RD-H1は最近のシャープ製TVにしか対応してない、ということなのかもしれない。さておき、N506iSの該当アプリは、音量変更・チャンネル変更・電源on/offの機能しかないので、目的を果たせず。うーん。

HDDレコーダ TOSHIBA RD-H1のリモコン設定を変えて、シャープ製TVをコントロールしようと試みるが、まったく反応せず。携帯電話 N506iS 標準添付iアプリにTVリモコンのアプリがあったのでソレを試したところ、シャープ製TVのリモコンにはどうやら2種類あるようで。RD-H1 のマニュアルにはシャープ製のソレが1種類しか記載されてない。つまり、RD-H1は最近のシャープ製TVにしか対応してない、ということなのかもしれない。さておき、N506iSの該当アプリは、音量変更・チャンネル変更・電源on/offの機能しかないので、目的を果たせず。うーん。

◎ _PC-9821シリーズでAT互換機用ディスプレイを使うと起動メニューやMS-DOS画面がでません。対策は? :

AT互換機用CRTをつかうとMS-DOS画面がでないことがあります。これは、水平走査線の周波数のちがいによります。(PC-9821シリーズ=24KHz AT互換機=31KHz)

PC-9821シリーズでは下記の方法により周波数を切り換えられます。一度設定しておけば、次に切り換えるまで有効です。

31KHzにする → 「GRPH」キーと「2」キーを押しながら起動する

24KHzにする → 「GRPH」キーと「1」キーを押しながら起動する

◎ _[46264] PC-9821とDOS/V用モニターとの接続 :

# 総額7600円 さん 2003-08-15 12:45:15

水平周波数の切り替えですが,[GRPH]+[4](フルキーの4,テンキーの4は不可),[GRPH]+[f・2]というのもあるようです.いずれもキーを押しながら電源ONあるいはリセットです.過去ログによるとCx2では前者で水平31.5kHz出力となるようです.ただ,Cr13では24.8kHz固定らしいので,Cx3もそうであれば,vectorのメイトコントローラー http://www.vector.co.jp/soft/dos/hardware/se004507.html あたりを使うことになります.

# 総額7600円 さん 2003-08-15 12:46:32

訂正:Cr13 --> Cx13

# けるべ さん 2003-08-15 13:56:36

Cx3 は起動時に水平 31kHz 切り替えはできません。総額7600円さんがすでにお書きの、31kHz に変更するソフトを AUTOEXEC.BAT で実行すれば DOS 画面や Windows 起動ロゴは表示させることができます。しかしシステムセットアップメニューなどは表示できないため、いざというとき困るかもしれません。

# Cx3 だけのために新品で水平 24kHz 対応モニタを買った・・・(^^;

◎ _NEC PC-9800, SV-98シリーズ裏コマンド一覧表 :

◎ PC98をどうしよう。 :

ここ数年、電源すら入れてないわけで。どうせ使わないなら、MZ-731と同様に押入れに入れてしまおうか。でも、場所を空けるのが面倒だな。今まで同様、足下に置いとこう…。

◎ PC9821As3の上にEPIA機を載せた。 :

スペース的にはどうにかなったが、どう考えてもホコリでヒドイことになりそうな予感。何か対策を考えないと。

[ ツッコむ ]

2006/09/07(木) [n年前の日記]

#1 [wiki][vine] Hikiに*.htmlでアクセスできるようにしてみたけど

_Hiki - ページ名.html で閲覧してもらう方法

を参考にして、*.html でアクセスできるようにしてみたけど。「/」をページ名に入れると、404になってしまう。

Apache2上で動かすのであれば、AllowEncodedSlashes On なる指定をすることで問題解決するらしいけど。自宅サーバは Vine Linux なので、標準では Apache 1.3 が入ってる。よってその指定は使えない。うーん。

Vine Linux にも、Apache2 の rpm はあるらしいのだけど。入れ替えたほうがいいのであらうか。うーん。

Apache2 の設定ファイル・ログファイル等は、/etc/apache2/ 以下に用意されてるらしい。また、/etc/rc.d/init.d/ 以下に、apache2 というファイルが入るので、これを利用して起動・終了等をするのが楽。service apache2 start で起動。service apache2 stop で停止。service apache2 restart や service apache2 configtest もできる。

apache2 の httpd.conf を、apache 1.3 のソレを見ながら書き換えて、ポートを 80 から 8080 に変更してテストした。のだけど。 _Hiki - ページ名.html で閲覧してもらう方法 に記載されてる、

とりあえず該当ディレクティブをコメントアウトしてみたものの、fswiki も hiki も動かなくなった。pukiwiki や hns は動くのだけどな。うーん。

Apache2上で動かすのであれば、AllowEncodedSlashes On なる指定をすることで問題解決するらしいけど。自宅サーバは Vine Linux なので、標準では Apache 1.3 が入ってる。よってその指定は使えない。うーん。

Vine Linux にも、Apache2 の rpm はあるらしいのだけど。入れ替えたほうがいいのであらうか。うーん。

◎ Vine Linux に apache2 を入れてみた。 :

apt-get install apache2でインストールはできる。設定ファイルの置き場所・ログファイルの書き出し場所は、apache 1.3 とは別の場所になっている模様。つまり、1.3 と 2.x は共存できる。らしい。たぶん。

Apache2 の設定ファイル・ログファイル等は、/etc/apache2/ 以下に用意されてるらしい。また、/etc/rc.d/init.d/ 以下に、apache2 というファイルが入るので、これを利用して起動・終了等をするのが楽。service apache2 start で起動。service apache2 stop で停止。service apache2 restart や service apache2 configtest もできる。

apache2 の httpd.conf を、apache 1.3 のソレを見ながら書き換えて、ポートを 80 から 8080 に変更してテストした。のだけど。 _Hiki - ページ名.html で閲覧してもらう方法 に記載されてる、

AllowEncodedSlashes Onがエラーになる。 *1 Vine Linux の apache2 は、2.0.55。AllowEncodedSlashes は _Apache 2.0.46 以降で使用可能。 しかも core 部分で提供されてるっぽい。条件は満たしてるはずなのだが。うーん。

とりあえず該当ディレクティブをコメントアウトしてみたものの、fswiki も hiki も動かなくなった。pukiwiki や hns は動くのだけどな。うーん。

◎ _[Hiki-dev] ページ名.htmlで閲覧してもらう方法 :

_[Hiki] リンクを〜.htmlにする - おまぬけ活動日誌 (2003-08-15)

command.rb のほうは何も書き換えず。 *2 plugin フォルダに hikianchor.rb というファイル名で

apache2、要らなくなったな…。とりあえず、chkconfig --list で見たら、apache2 はどのランレベルでも自動起動しない設定になってるので、そのまま放置することに。

gsubすることによって、「/」の入っているページ名をApacheに期待通りあつかってもらえるようになります。これを使わせてもらったら、AllowEncodedSlashes On が無くても、「/」を使ったページにアクセスできるようになった。助かった。ありがたや。

command.rb のほうは何も書き換えず。 *2 plugin フォルダに hikianchor.rb というファイル名で

def hiki_url( page )

unless page == 'FrontPage' then

"#{page.gsub(/%2F/i,'%252F')}.html"

else

'.'

end

end

def hiki_anchor( page, display_text )

make_anchor( hiki_url( page ), display_text )

end

を置いた。apache2、要らなくなったな…。とりあえず、chkconfig --list で見たら、apache2 はどのランレベルでも自動起動しない設定になってるので、そのまま放置することに。

◎ _server/PukiWiki/静的URLに改造する - ISOLINEAR.info :

Pukiwiki における同種の問題。

◎ _動的ページを静的ページにする (PATH_INFO) :

[ ツッコむ ]

#2 [vine] Vine Linux に Apache2 を入れた際のアレコレをメモ

不具合その他をメモ。

_AddDefaultCharset none の謎

◎ _Apache2のマニュアルページはそのまま入れると参照できない :

httpd.conf を修正する必要があるらしい。

この問題は、/etc/apache2/conf/httpd.confの/manualに関する部分

Alias /manual "/var/www/manual"

<Directory "/var/www/manual">

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

を

AliasMatch ^/manual(?:/(?:de|en|fr|ja|ko|ru))?(/.*)?$ "/var/www/manual$1"

<Directory "/var/www/manual">

Options Indexes

AllowOverride None

Order allow,deny

Allow from all

<Files *.html>

SetHandler type-map

</Files>

SetEnvIf Request_URI ^/manual/de/ prefer-language=de

SetEnvIf Request_URI ^/manual/en/ prefer-language=en

SetEnvIf Request_URI ^/manual/fr/ prefer-language=fr

SetEnvIf Request_URI ^/manual/ja/ prefer-language=ja

SetEnvIf Request_URI ^/manual/ko/ prefer-language=ko

SetEnvIf Request_URI ^/manual/ru/ prefer-language=ru

RedirectMatch 301 ^/manual(?:/(de|en|fr|ja|ko|ru)){2,}(/.*)?$ /manual/$1$2

</Directory>

のように書き換えることで動作するようになりました。

一応見れるようにはなったけど、

File does not exist: /var/www/manual/style, referer: http://hoge/manual/index.htmlという感じのエラーが残る。

◎ apache2用のmod_rubyは用意されてないのかもしれず。 :

Vine の rpm は見つからなかった。apache 1.3 用は存在する・既に入れてるのだけど。

mod_ruby は apache2 に入れられない、というわけではないらしい。make とやらをして入れてる人は居るみたい。

mod_ruby は apache2 に入れられない、というわけではないらしい。make とやらをして入れてる人は居るみたい。

◎ _初期設定:[Vine 3.2] / Apache2 の設定 :

◎ _php5-5.0.3-0vl1.src.rpm の問題 - php5を入れるとapache2が起動しなくなる :

php5-apache2 というモジュール(?)を入れた後、service apache2 configtest して設定ファイル httpd.conf の内容が正しいかどうかをチェックしたら、エラーが。起動も失敗する。

_FAQ/27 - PukiWiki

を参考に、update-alternatives --config apache2 で apache2 を prefork MPM とやらに変更。…起動するようになった。

◎ _サーバーのAddDefaultCharsetについて :

Apacheのhttpd.confにある AddDefaultCharset ディレクティブに、「none」という指定を勧めているサイトがたくさんあるらしいです。なんという、、、。というか、たぶん誰かの間違いか勘違い、あるいは書き損じ?がそのまま伝言ゲーム状態で広まってしまったのですね、、、インターネットの怖いところではあります(原典を確認する習慣が必要ですね)。

ということで、たぶん「none」で行いたいと思われることをするには「Off」と書かなければいけません。

_AddDefaultCharset none の謎

誰ですか。こんなあやしげな charset を広めたのは。なるほど。気をつけないと。

Apache をインストールしたときのままの httpd.conf では日本語で書かれたページが化けるというのはよく知られた話である。これは AddDefaultCharset ディレクティブの値がそう設定されている(デフォルト値ではない。サンプルでインストールされる httpd.conf でデフォルトと異なる値を与えている(*1))からで、解決するにはこれをいじってやればよい。だが、いじるというのは正しいのだが、どういうわけか、これを none に変えろというウソを書いたサイトがある。RTFM より

[ ツッコむ ]

#3 [emacs] _emacs はバックアップファイルを一ヶ所にまとめることができます。

mkdir -p ~/.emacs.d/backup してから

(setq make-backup-files t)

(setq backup-directory-alist

(cons (cons "\\.*$" (expand-file-name "~/.emacs.d/backup"))

backup-directory-alist))

を .emacs に書くと(Vine の場合は .emacs.el や .emacs.my.el)、

~/.emacs.d/backup 以下に

!home!hiro!tmp!tempfile.txt

!tmp!tmpfile.txt

のようにフルパス表記の / を ! に変えた名前のバックアップファイル

が作られます。これで

find ~/.emacs.d/backup -mtime +30 -exec rm -f {} \;

を cron で実行すれば、一定時期が経過したファイル(例は 30 日)を

自動的に削除することもできます。

ありがたや。早速設定。

◎ _vi の場合 :

_ Linux Tips「viエディタでバックファイルが作られないようにしたい」

こちらはバックアップを作らなくする設定。

_困った時のための基礎知識

こちらはバックアップを作らなくする設定。

$ vi ~/.vimrc set nobackup ←追加する

_困った時のための基礎知識

また,いろいろなディレクトリに"〜.bak"ファイルが散らかるのが嫌だという人のために バックアップファイルを置くディレクトリを設定できます.

たとえば

:set backupdir=>/tmp

のように, backupdir に バックアップファイルを置くディレクトリを設定します.

この時,

:set backupdir=/tmp

のように単なる=文字だけの指定で, 先頭に">"文字 をつけなかった場合は, 「バックアップを書き込むことが 出来ない時だけ」指定のディレクトリに"bak"を作るだけで, それ以外の場合は, 依然として元ファイルと同じ場所に作ろうとする ので注意困った時のための基礎知識 より

[ ツッコむ ]

#4 [wiki] _PermanetURL - trick-with-Wiki - FreeStyleWiki へ *.htmlでアクセスできるようにする

参考にして自分のところも修正。

mod_rewrite が上手くいかないようで、下のように修正。

mod_rewrite が上手くいかないようで、下のように修正。

RewriteEngine on RewriteBase /~hoge/fswiki/ RewriteRule ^(.+)\.html$ index.cgi?page=$1 [NS,L]一応、動いてるようには見える。けど、これでええのかなぁ…。

[ ツッコむ ]

#5 [cg_tools] _Poser5が期間限定で無料DLできるらしいのだが

重くてアクセスできない。

ソースネクストあたりと組んで、1,980円で売ればいいのに…。

ソースネクストあたりと組んで、1,980円で売ればいいのに…。

[ ツッコむ ]

#6 [anime] _日清、オリジナルビデオアニメ「FREEDOM」第1弾を無料配信決定

第1話本編(約24分の予定)を「1日限定」で無料配信予定だそうです。1日限り…。無意味にアクセスが集中して、サーバが沈黙したりして。

[ ツッコむ ]

#7 [web] _中国の海賊コピーから我が国の知的財産を守るには

中国のファイル共有ソフトに、天安門事件の映像をジャパニーズアニメとかハリウッドなんちゃらとかいうタイトルで大量放流すればいいんじゃね?天才現る。

[ ツッコむ ]

#8 [web] _バーチャルネットマスコット キツネン1歳4ヶ月

思わず笑ってしまった。バーチャルネットxxxとは、随分と懐かしい。

◎ _バーチャルネット の検索結果のうち 日本語のページ 約 635,000 件中... :

まだ流行は終わっていないのかもしれない。こんなに増殖してたとは。

[ ツッコむ ]

#9 [anime] _「実はアニメ監督としては2世で新人なのだけど」

これはやっぱり、あの人と比較しての一言なんだろうなぁ。それはともかく、

何はともあれ、スタッフにはお疲れ様と言いたいのでありました。これで、幅広い世代に、BJという名作の存在を知らせることができたであらうと思うわけで。

それにしても、実写化の企画はどこに行ったのか。というのが気になる…。 _加山雄三主演 だろうか。それとも _宍戸錠主演 なのか…。

何はともあれ、スタッフにはお疲れ様と言いたいのでありました。これで、幅広い世代に、BJという名作の存在を知らせることができたであらうと思うわけで。

[ ツッコむ ]

#10 [comic] _この『ちまちま』は、ぼくの中学〜大学時代の妄想の、「精神的興奮段階」ともいうべきものに正しく対応している。

_『ちまちま』(かがみふみを著)を読んで身悶えろ!

_この純情さは少女マンガ以上です。こんなにも初々しくて人を悶えさせる話はありません。

うーむ。気になる。

この作家さん、以前はエロ漫画描いてたような。自分の記憶違いであらうか。 _記憶違いじゃなかった。 当時から、登場人物の精神的な距離の変化を緻密に描いて、その手の漫画らしからぬ独特の雰囲気を醸し出していた記憶が。おそらくは本来の作家性を、存分に披露できる場を得ていたのですな。なんだか嬉しい。

_この純情さは少女マンガ以上です。こんなにも初々しくて人を悶えさせる話はありません。

うーむ。気になる。

この作家さん、以前はエロ漫画描いてたような。自分の記憶違いであらうか。 _記憶違いじゃなかった。 当時から、登場人物の精神的な距離の変化を緻密に描いて、その手の漫画らしからぬ独特の雰囲気を醸し出していた記憶が。おそらくは本来の作家性を、存分に披露できる場を得ていたのですな。なんだか嬉しい。

[ ツッコむ ]

2005/09/07(水) [n年前の日記]

#1 [zatta][tv] 「核廃棄物を太陽に打ち込む」という話をコメント欄で読んで興味が湧いたので少し検索

してみたり。

_話題が出てたスレ。

◎ _「太陽系生命圏」創世計画 :

◎ _脳天気な学者の中には、核廃棄物はロケットで太陽に打ち込めば良いと言う者がいる。 :

脳天気な学者の中には、核廃棄物はロケットで太陽に打ち込めば良いと言う者がいる。そのロケットが大気圏内で事故を起こした場合どうなるか、子供でも解る。あっ。…そうか。しまった。そういう問題もあったのか。

深海投棄・地下備蓄等を提案する者もいる。地球内部のマントル対流の動きが現在観測できていない技術水準で、無責任としか言いようがない。日本のような火山国ではマグマに侵食される危険が非常に大きい。なるほど…。

◎ コメント欄でも同様の可能性が示唆されてた :

考えてみれば、絶対確実に打ち上げ成功するわけじゃないしなぁ。スペースシャトルですら打ち上げ途中で爆発したし。

軌道エレベーターがあればなぁ。

軌道エレベーターがあればなぁ。

◎ 最初から宇宙空間で核を扱うというのはどうか :

そうすれば打ち上げ失敗の問題とはオサラバなり。

と思いついて検索してたら、 _スペース1999 なる作品の存在を知る。

と思いついて検索してたら、 _スペース1999 なる作品の存在を知る。

1999年、月に貯蔵した核廃棄物が突然爆発し、月は地球の周回軌道をはずれた。月に核廃棄物を貯蔵するとは。1975年の作品らしいけど、その頃から核廃棄物の問題について話題になってたということだろうか。

◎ _SPACE:1999 紹介記事 :

制作者の離婚問題によって、第1シーズンと第2シーズンで雰囲気が違い、第2シーズンはちょっとストーリー面でアレなのだとか。…なんとなく『ライダー響鬼』を連想してしまった。<いや、これは事情が違うか。

離婚云々の問題で、出演する俳優も違ってきたりした、とある。…なんとなく『Zガンダム』劇場版を連想してしまった。<いや、これは事情が…いやいや、これは同じかしら。

さておき、 _アンダーソン作品群の紹介記事 が興味深く。自分にとっては未見の作品ばかりなのだけど、記事を読んでるだけでもなんだかワクワクしてくる内容。

離婚云々の問題で、出演する俳優も違ってきたりした、とある。…なんとなく『Zガンダム』劇場版を連想してしまった。<いや、これは事情が…いやいや、これは同じかしら。

さておき、 _アンダーソン作品群の紹介記事 が興味深く。自分にとっては未見の作品ばかりなのだけど、記事を読んでるだけでもなんだかワクワクしてくる内容。

◎ _「謎の円盤UFO」紹介記事 :

「最近のアニメはEVAのパクリばっかりだ」と御嘆きの諸氏なら必見の作品。たぶん。つーか自分も見たい。未見なのです。

◎ _番外編・特撮の終焉、アニメの終焉をスペース1999とガオガイガーから考える :

_Ride The Time! オータム マガジン - 勇者王ガオガイガーFINAL GRAND GLORIUS GATHERING

ガオガイガーFINALとスペース1999の類似についての記事。そんなところで繋がっていたとは。

ガオガイガーFINALとスペース1999の類似についての記事。そんなところで繋がっていたとは。

◎ ていうかいつのまにか :

映像作品のほうに興味が向いてしまってるし。>自分。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] ThinkPad 760ELを久々に弄る

_ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コレクション

を入手。お袋さん + 妹にヨドバシカメラに寄って受け取ってもらうようお願いしたり。台風が来てなければ自転車で行こうと思ってたけど、この天気では…。

3種類のキャップが各2個ずつ入って、940円。大さじ一杯分のゴムパーツを前にして高いのか安いのか悩んでしまったり。とりあえず、こういったパーツが今でもちゃんと入手できるのはありがたい。

各キャップを付け替えて感触を確認してみた。個人的には、すり鉢タイプが楽かしら。 _ソフト・リム なるタイプ。

ただ、しかし。どの形状もやっぱり指の腹が痛くなる。「トラックポイント = 所詮は間に合わせの入力装置」であることを、まさに痛感。 *1

3種類のキャップが各2個ずつ入って、940円。大さじ一杯分のゴムパーツを前にして高いのか安いのか悩んでしまったり。とりあえず、こういったパーツが今でもちゃんと入手できるのはありがたい。

各キャップを付け替えて感触を確認してみた。個人的には、すり鉢タイプが楽かしら。 _ソフト・リム なるタイプ。

ただ、しかし。どの形状もやっぱり指の腹が痛くなる。「トラックポイント = 所詮は間に合わせの入力装置」であることを、まさに痛感。 *1

◎ キーボードのキーを外して滑りを良くするスプレーを噴射 :

TP760ELのキーボードは時間が経過すると引っ掛かりが増えて打ちづらくなる。発売当時は70万近くした機種らしいのだけど、キーボードに関しては詐欺同然の出来。

*2

何にせよアレなので、キーの裏面にソレ系のスプレーを噴射。多少改善はした。

◎ パームレスト部分がベトベトする :

ゴム部分が劣化してるのだろうか。うーむ。

◎ TP760ELでこの日記ページを見るとスゴイことになってる :

TP760EL は 16bit color までしか出ないのだけど。試しに自分の日記ページを見たら、色がほとんど無くなってる。そうか、こんな風に見えてしまうのか。と思ったけど、メインPCで16bit color にして確認したら、それほどでもない。つまりTP760ELの液晶がもうヤバイ可能性が大。なんだか黄色いのであります。画面が。液晶については全然知識がないから、何がマズイのかも判らず。

◎ _ノートパソコンバックライト交換サービス :

バックライト異常時の写真が。ウチのTP760ELもこんな感じの画面だなぁ。するとバックライトがアレなのかしら。

_TP760EL は 1997年の発売

らしいから…。セラミックトランス云々がアレな可能性がある、とか。

でもまあ、Pentium 100MHz台のノートPCだし。修理するのも馬鹿馬鹿しいよなぁ。

でもまあ、Pentium 100MHz台のノートPCだし。修理するのも馬鹿馬鹿しいよなぁ。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 相手先のサイトにチラシページをアップ

もう1枚あるけど、そちらは内容が間違ってないか確認できてから作業をしようかと。

とりあえず、メールと電話でその旨連絡しておいた。

とりあえず、メールと電話でその旨連絡しておいた。

[ ツッコむ ]

2004/09/07(火) [n年前の日記]

#1 [pc] タイムシークレットの謎

mztに変換したMZ-700版タイムシークレットについて、某氏にお願いして、実機上で動作確認してもらったのだけど。「オサイセン ヲ アゲル」→「コイン」をすると、「COMMAND -- 」が消えてしまうことが判明。自分の手元のMZ700WIN上でも同様の結果。合計3回ぐらい録音・変換し直してるのだけど、全部同じバイナリ。謎。

◎ 可能性 :

- mztへの変換をしくじってる。

- 元々のバグ。

[ ツッコむ ]

#2 [novel] 「マリみて」3冊を読んだ

スールイエローとスールホワイトとスールブラックの話。異世界モノで面白い。

小説はいいな。漫画やアニメで表現できない喩えを使えるから。その代わり、パッと見のアピールは弱いけど。

小説はいいな。漫画やアニメで表現できない喩えを使えるから。その代わり、パッと見のアピールは弱いけど。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 最近ウイルス入りメールが全然届いてない

何故だらう。

転送サービスがウイルス入りメールを削除するようになったとか。でも、そういう情報・報告は見当たらないし。

転送サービスがウイルス入りメールを削除するようになったとか。でも、そういう情報・報告は見当たらないし。

[ ツッコむ ]

#4 [nitijyou] TVの色が変

[ ツッコむ ]