2025/11/13(木) [n年前の日記]

#1 [pc] 液晶ディスプレイスタンドを物色中

昨日、液晶ディスプレイ PHILIPS 27E1N2100A/11 が届いたけれど、台座が高過ぎるのでどうにかならないものかと、モニタスタンド/モニタアームをググって探してる。パネル部分の裏側にVESAマウント(?)用のネジ穴があるように見えるので、市販のモニタスタンド/モニタアームに取り付けることもできるんじゃないかなと…。

ただ、どのモニタスタンドも、「高い位置にできるよ」と謳ってるものばかりで、「低い位置にできるよ」と謳ってるものが全く存在しない…。

ただ、どのモニタスタンドも、「高い位置にできるよ」と謳ってるものばかりで、「低い位置にできるよ」と謳ってるものが全く存在しない…。

◎ 高さを測定してみた :

PHILIPS 27E1N2100A/11 の高さを測ってみた感じでは、パネル部分の高さが約350mm程度。

価格.com上のスペック表では 幅617 x 高さ457 x 211mm とあって、これはスタンド付きの状態だろうから…。457 - 350 ≒ 100mm。10cm ほど宙に浮いてる状態なのだろう。

パネル部分の中央にVESAマウントがあるのだとすれば、現状では 100 + (350 / 2) = 275mm の高さのモニタスタンドを使ってるに等しい。理想的には一番低い状態で (350 / 2) ≒ 180mm ぐらいが望ましいので、180 〜 275mm 程度で高さ調節できるモニタスタンドならピッタリのはず。

しかし、そんなモニタスタンドは見つからない。最低でも 300mm とか 285mm とか…。

モニタアームなら高さを自由に調整できそうだけど、その場合おそらくはPCデスクが少し揺れただけでパネル部分もゆらゆらしてしまうのではないかと危惧していて…。まだモニタスタンドのほうが安定しそうな…。

現状でも、ちょっとPCデスクが揺れるとパネル部分がゆらゆらとやじろべえのように揺れて地味にイライラしてくる。もっとガッシリした台座だったら良かったのに。でもまあ、安いから仕方ない…。

価格.com上のスペック表では 幅617 x 高さ457 x 211mm とあって、これはスタンド付きの状態だろうから…。457 - 350 ≒ 100mm。10cm ほど宙に浮いてる状態なのだろう。

パネル部分の中央にVESAマウントがあるのだとすれば、現状では 100 + (350 / 2) = 275mm の高さのモニタスタンドを使ってるに等しい。理想的には一番低い状態で (350 / 2) ≒ 180mm ぐらいが望ましいので、180 〜 275mm 程度で高さ調節できるモニタスタンドならピッタリのはず。

しかし、そんなモニタスタンドは見つからない。最低でも 300mm とか 285mm とか…。

モニタアームなら高さを自由に調整できそうだけど、その場合おそらくはPCデスクが少し揺れただけでパネル部分もゆらゆらしてしまうのではないかと危惧していて…。まだモニタスタンドのほうが安定しそうな…。

現状でも、ちょっとPCデスクが揺れるとパネル部分がゆらゆらとやじろべえのように揺れて地味にイライラしてくる。もっとガッシリした台座だったら良かったのに。でもまあ、安いから仕方ない…。

◎ 余談 :

買い物のついでに、リサイクルショップ セカンドストリートを覗いてみたら、液晶ディスプレイもそこそこ店頭に並んでいて、そのほとんどが高さ調節可能な台座の製品だったのでなんだか悲しくなってしまった。今回、PHILIPS 27E1N2100A/11 を選んでしまったのは失敗だったなと…。高さ調節可能な製品を選ぶべきだった。PCデスクの中に収まるかどうかだけを気にしてしまって、それ以外のことに注意が向かなかった。大失敗。

同じ PHILIPS製品でも、高さ調節可能な液晶ディスプレイがちゃんと現行ラインナップの中にあるようで…。そのあたりを意識できていれば、高さ調節ができない製品を避けることもできたはずで…。つくづく大失敗。

同じ PHILIPS製品でも、高さ調節可能な液晶ディスプレイがちゃんと現行ラインナップの中にあるようで…。そのあたりを意識できていれば、高さ調節ができない製品を避けることもできたはずで…。つくづく大失敗。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] ダイソーでHDMI関連を購入

昨日、ダイソーリオンドール須賀川店でHDMI関連の商品を購入したことをメモするのを忘れてたのでメモ。

液晶ディスプレイに複数のPCを接続する際、一々HDMIケーブルをPC背面や液晶ディスプレイ側面から抜き差しするのがシンドイ。ケーブルの途中に延長アダプタを挟んでおけば、そこでケーブルの抜き差しができるのではないかとアダプタやケーブルを購入してみた。

実際に使ってみたけれど、問題無く表示できている。ケーブル全長が5mを超えないようにとパッケージには書いてあったけど、1.5 + 1.5m なので大丈夫かな…。

本当はHDMI切替器が欲しいところだけど、各製品のレビューを眺めていたら、1080P や 720P なら映るけどそれ以外は映らないといった不具合話を見かけて…。おそらくHDDレコーダやゲーム機等の一般的な機器にしか対応してない製品がほとんどなのだろうなと。PCは色んな解像度を指定できるから不具合が出そう…。その点、HDMIケーブルを直接抜き差ししてしまえばマイナーな解像度にも対応できるはず…。

2025/11/13追記。HDMIケーブルをもう1本購入してきた。

- 4K対応HDMI延長アダプタ。HDMIタイプAオス同士を接続できる。4K/60Hz。HDMI 9164。接続した状態で全長5m以内に収めるように書いてある。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。100円商品。今回、2個購入してきた。

- 4K対応プレミアムHDMIケーブル。1.5m。HDMI2.0。4K/60Hz、3D映像対応、ハイスピード対応。HDMI 9157。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。300円商品。

- 丸形クッションシール。直径10mm。14個入。フラットタイプ。株式会社大創産業。

- 大きくなるはがきケース。最大270枚収納。フタを180度回転させると大きくなる、フタを高くすると+90枚収納、と書いてある。外寸/通常時 幅17 x 奥行き11.5 x 高さ5cm。大きくしたとき 幅17 x 奥行き11.5 x 高さ7cm。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。

- ゴミ袋20L。手ざわりカサカサタイプ。22枚。半透明。横50cm x 縦60cm。厚さ 0.012mm。原料樹脂 : ポリエチレン。 株式会社大創産業。

- ストレージボックス スリム Gr。J-9567。幅145 x 奥行252 x 高さ161mm。サナダ精工株式会社。

液晶ディスプレイに複数のPCを接続する際、一々HDMIケーブルをPC背面や液晶ディスプレイ側面から抜き差しするのがシンドイ。ケーブルの途中に延長アダプタを挟んでおけば、そこでケーブルの抜き差しができるのではないかとアダプタやケーブルを購入してみた。

実際に使ってみたけれど、問題無く表示できている。ケーブル全長が5mを超えないようにとパッケージには書いてあったけど、1.5 + 1.5m なので大丈夫かな…。

本当はHDMI切替器が欲しいところだけど、各製品のレビューを眺めていたら、1080P や 720P なら映るけどそれ以外は映らないといった不具合話を見かけて…。おそらくHDDレコーダやゲーム機等の一般的な機器にしか対応してない製品がほとんどなのだろうなと。PCは色んな解像度を指定できるから不具合が出そう…。その点、HDMIケーブルを直接抜き差ししてしまえばマイナーな解像度にも対応できるはず…。

2025/11/13追記。HDMIケーブルをもう1本購入してきた。

◎ 2025/10/10に色々購入 :

ディスプレイが壊れてドタバタしてメモするのを忘れていたのでメモ。

ダイソーリオンドール須賀川店で、レインコートその他を購入。

ホックが壊れてしまった100均レインコートを修理できないかとワンタッチホックやフェルトを買ってみたけれど、代替レインコートも念のために購入しておいた。

フェルトを挟んでからワンタッチホックをつければ、生地の厚みの調整ができるのではあるまいか…。ちなみにこのワンタッチホックはポリアセタールと言う材質で作られているので、瞬間接着剤では接着できない。特殊な接着剤が必要になるらしい。

ダイソーリオンドール須賀川店で、レインコートその他を購入。

- ビッグレインコート(大人用、3Lサイズ、半透明)。雨具 2071。胸囲150cm。着丈120cm。適応身長170-185cm。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。200円商品。

- 手洗いOKフェルト。18x18cm。ゆめかわカラー。材質 : ポリエステル100%。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。

- ワンタッチホック。10mm。4組。ホワイト。普通地用。ボタン No. 117。打ち具不要、指でパチッとはめるだけ、と書いてある。取付けに適した生地の目安 : 圧縮して0.4-1.4mm。記事にヘッドを差し込んだ際ヘッド先端が2-3mm出てるくらいが最適。品質表示 : ポリアセタール。株式会社大創産業。MADE IN CHINA。

ホックが壊れてしまった100均レインコートを修理できないかとワンタッチホックやフェルトを買ってみたけれど、代替レインコートも念のために購入しておいた。

フェルトを挟んでからワンタッチホックをつければ、生地の厚みの調整ができるのではあるまいか…。ちなみにこのワンタッチホックはポリアセタールと言う材質で作られているので、瞬間接着剤では接着できない。特殊な接着剤が必要になるらしい。

[ ツッコむ ]

2024/11/13(水) [n年前の日記]

#1 [blender] blenderでアニメ風の木を作る手順について勉強中

先日目にしたチュートリアル動画が気になってる。

_Anime Tree Tutorial | Blender (include Project Files) - YouTube

_Tutorial - Blender - Anime Foliage Pipeline

理想的なアニメ風の木に思える…。しかも、ちゃんとサワサワしてる。どうやったらこんな動画を作れるのだろう。せっかくだから参考にして勉強中。

環境は Windows10 x64 22H2 + blender 4.2.3 x64 LTS。

英語が得意な人なら件の動画を眺めて再現できるのだろうけど…。自分は英語が苦手なので、分かった範囲で手順をメモしておく。

_Anime Tree Tutorial | Blender (include Project Files) - YouTube

_Tutorial - Blender - Anime Foliage Pipeline

理想的なアニメ風の木に思える…。しかも、ちゃんとサワサワしてる。どうやったらこんな動画を作れるのだろう。せっかくだから参考にして勉強中。

環境は Windows10 x64 22H2 + blender 4.2.3 x64 LTS。

英語が得意な人なら件の動画を眺めて再現できるのだろうけど…。自分は英語が苦手なので、分かった範囲で手順をメモしておく。

◎ 大まかな流れ :

動画で紹介されてる内容は、5つのステップに分けられている、とのこと。

- 平面ポリゴンを、ジオメトリノードを利用してビルボード化する。(カメラの方向を向くポリゴンにする)

- パーティクルシステムを使って平面ポリゴンを複数並べて茂みにする。

- カスタム法線(?)を転送して、茂みを膨張(?)させる。

- シェーダを作成して適用する。

- 木の形に整える。

◎ 事前の全体設定 :

動画によると、事前に全体の設定を変更しておくと、アニメ風の見た目に近づいてくれるらしい。

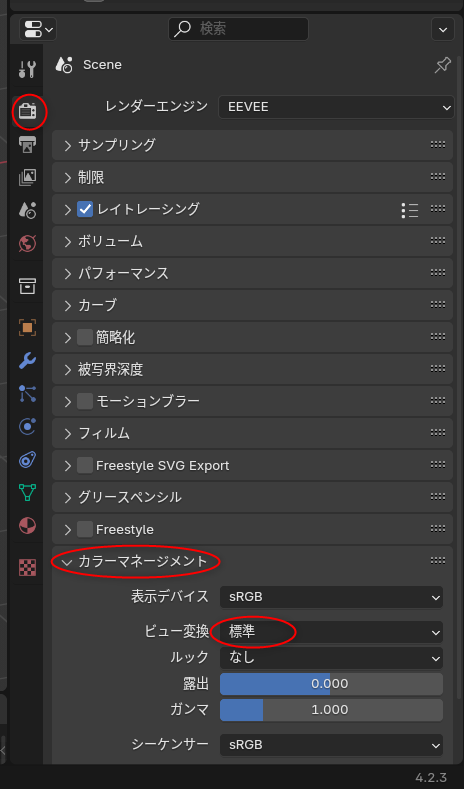

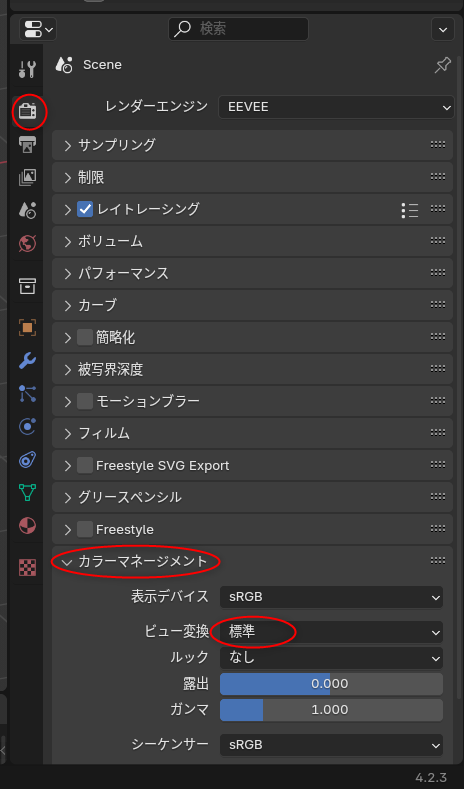

レンダー設定 → カラーマネジメント → ビュー変換 → 「標準」に変更。

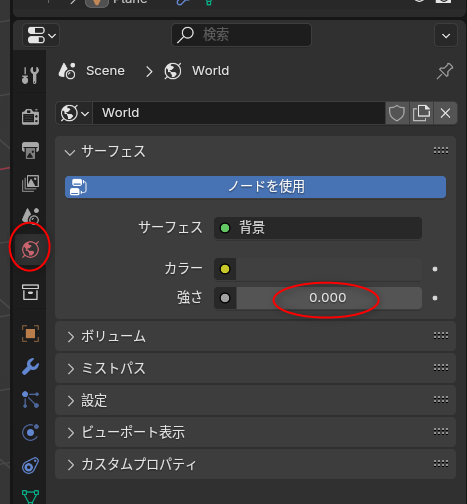

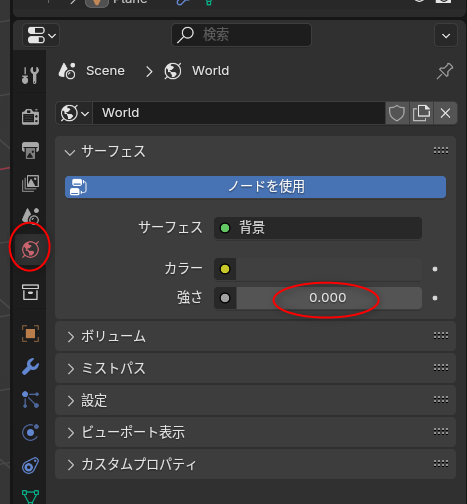

ワールド設定 → サーフェイス → 強さを 0.0 に変更。

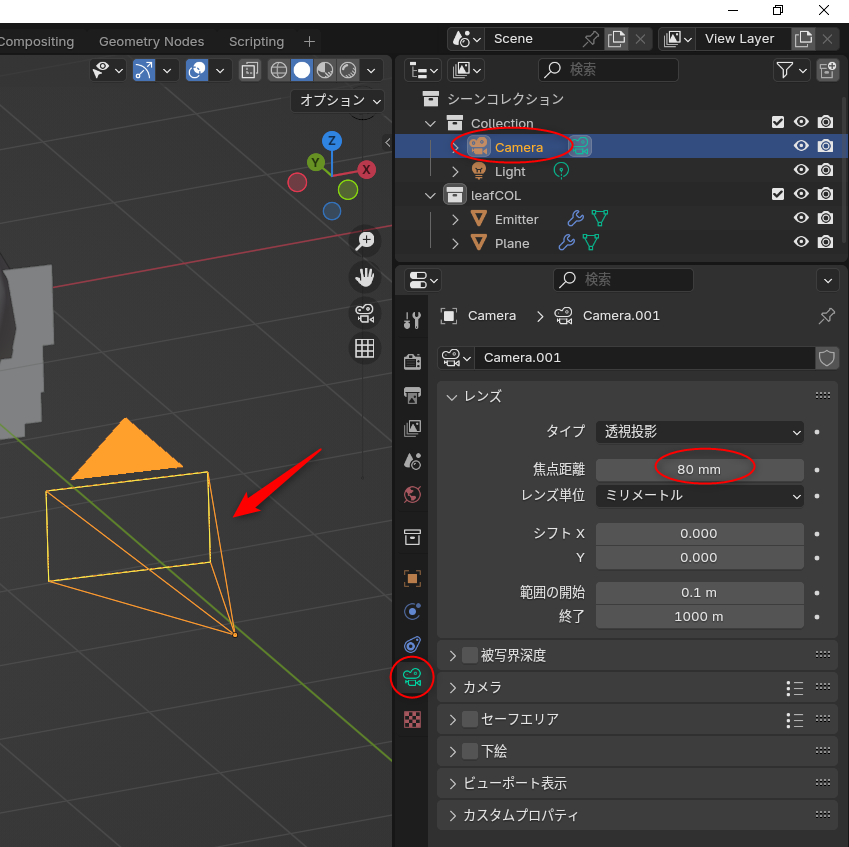

更に、カメラの焦点距離も 50mm から 80mm ぐらいに変えておくとアニメ風になる、と動画では言っているように見える。

レンダー設定 → カラーマネジメント → ビュー変換 → 「標準」に変更。

ワールド設定 → サーフェイス → 強さを 0.0 に変更。

更に、カメラの焦点距離も 50mm から 80mm ぐらいに変えておくとアニメ風になる、と動画では言っているように見える。

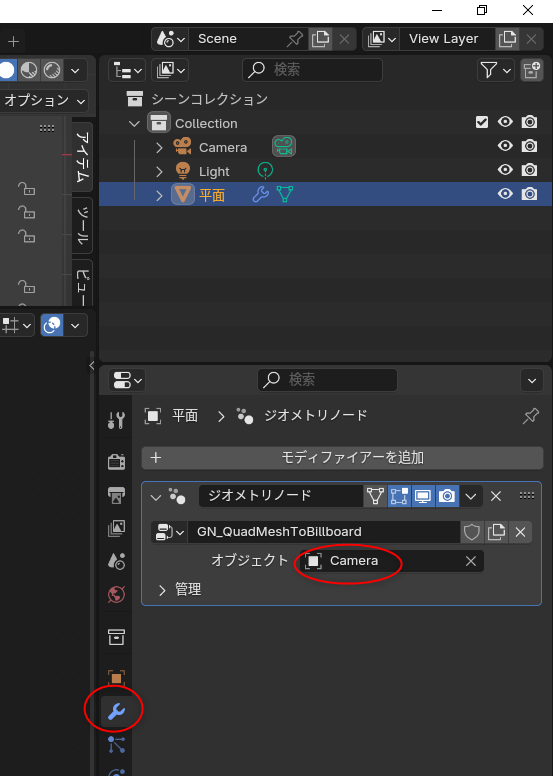

◎ 平面ポリゴンをビルボード化 :

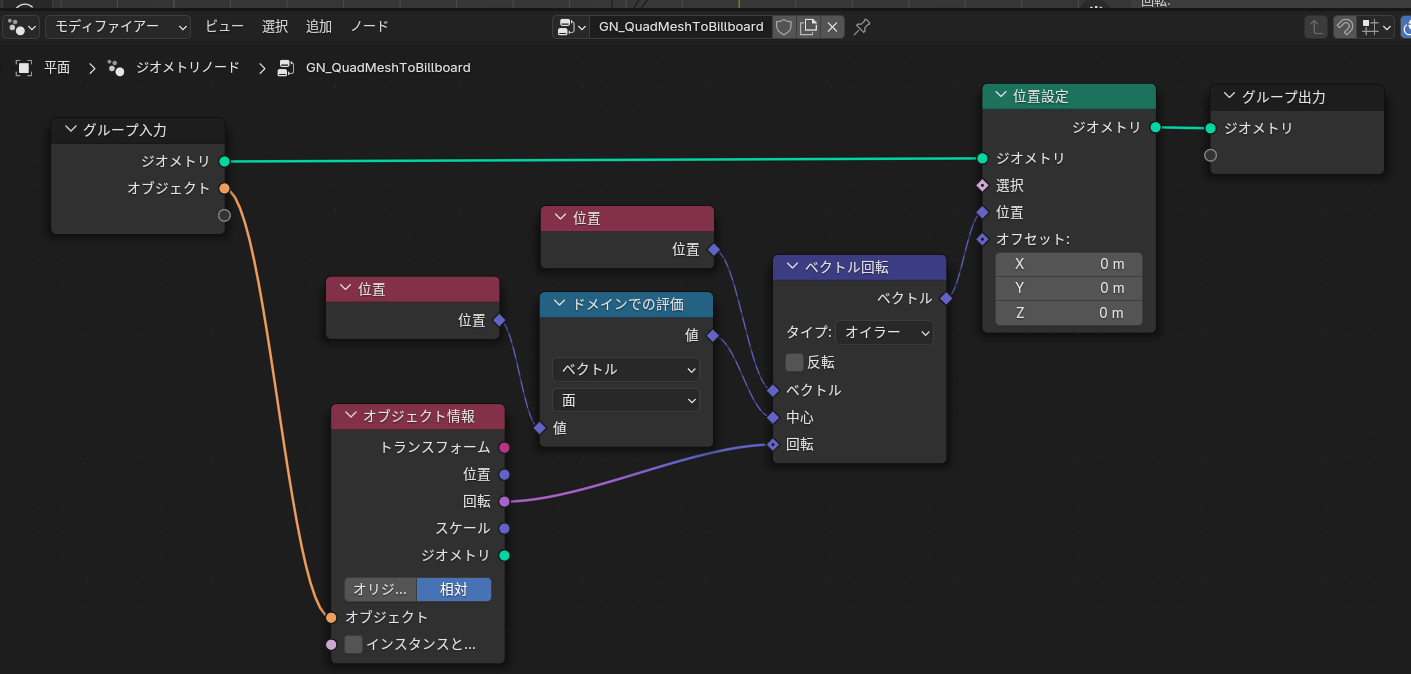

平面ポリゴンを1枚作成して、ジオメトリノードを使って、ビルボード相当にする。動画によると以下のようなジオメトリノードにすればいいらしい。

英語表示なら以下。

上記のジオメトリノードにするには、以下のノードを追加することになる。

ジオメトリノードウインドウ内で Shift + A を押せば、ノード追加用のメニューが開く。英語表示なら、ノード追加用のメニュー内にある検索欄に英単語を入力するだけで、各ノードがリストアップされる。

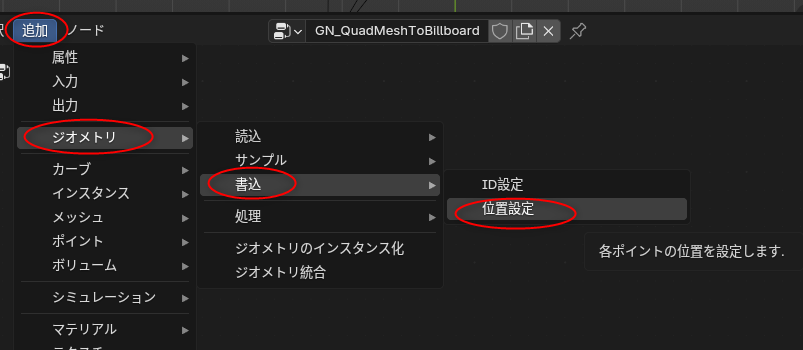

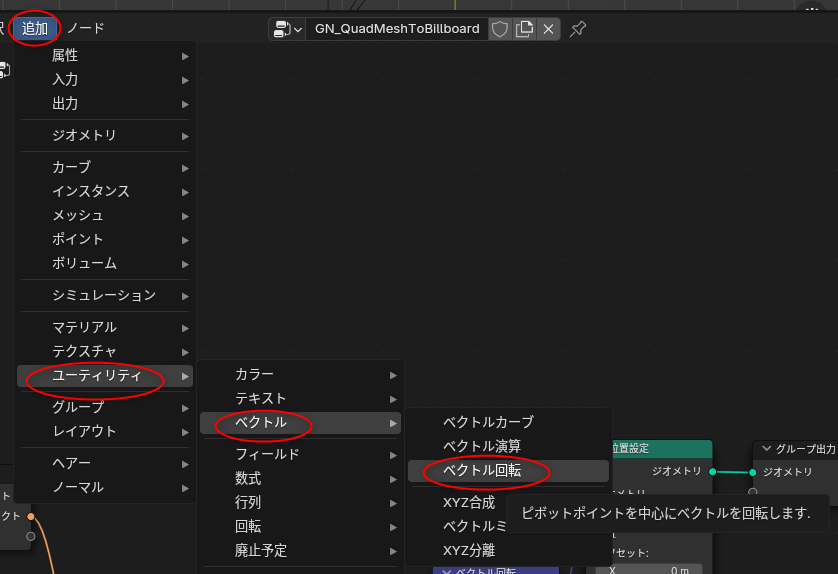

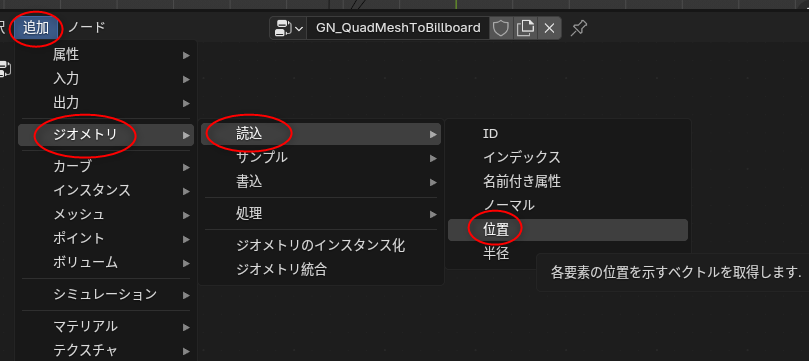

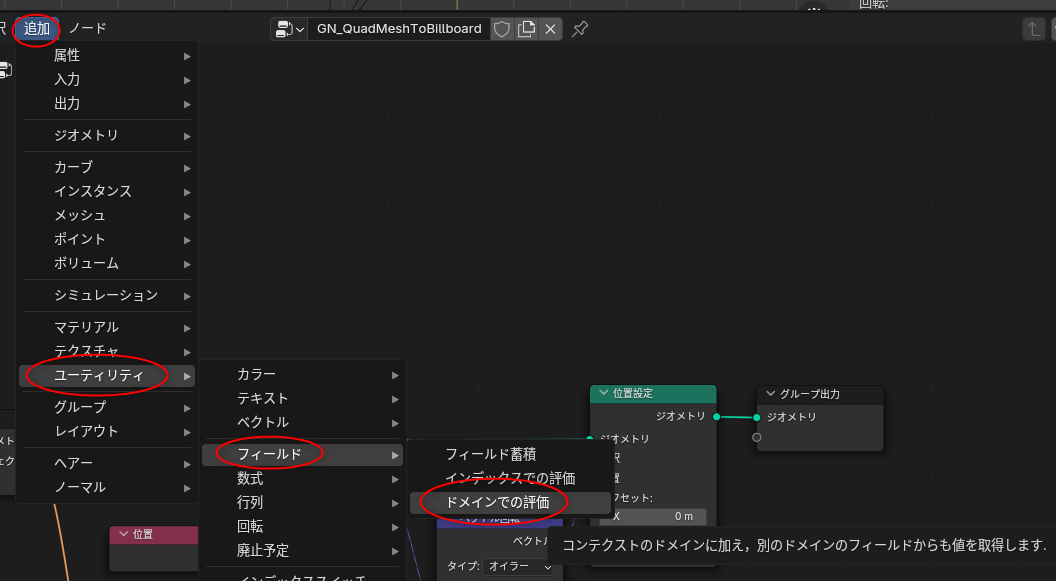

日本語表示の場合も、検索欄に「位置設定」といった感じで日本語を打ち込めばリストアップされるけど…。以下のようにメニューを辿ることでも追加できる。

ジオメトリノードを作れたら、モディファイアー設定 → オブジェクト、に、カメラのオブジェクトを指定する。

ここまでできれば、カメラの回転が平面ポリゴンにも反映されるので、ビルボード相当になってくれる。

英語表示なら以下。

上記のジオメトリノードにするには、以下のノードを追加することになる。

- 「位置設定 (Set Position)」

- 「ベクトル回転 (Vector Rotate)」

- 「位置 (Position)」

- 「ドメインでの評価 (Evaluate on Domain)」

- 「オブジェクト情報 (Object Info)」

ジオメトリノードウインドウ内で Shift + A を押せば、ノード追加用のメニューが開く。英語表示なら、ノード追加用のメニュー内にある検索欄に英単語を入力するだけで、各ノードがリストアップされる。

日本語表示の場合も、検索欄に「位置設定」といった感じで日本語を打ち込めばリストアップされるけど…。以下のようにメニューを辿ることでも追加できる。

- 追加 → ジオメトリ → 書込 → 位置設定

- 追加 → ユーティリティ → ベクトル → ベクトル回転

- 追加 → ジオメトリ → 読込 → 位置

- 追加 → ユーティリティ → フィールド → ドメインでの評価

- 追加 → 入力 → シーン → オブジェクト情報

ジオメトリノードを作れたら、モディファイアー設定 → オブジェクト、に、カメラのオブジェクトを指定する。

ここまでできれば、カメラの回転が平面ポリゴンにも反映されるので、ビルボード相当になってくれる。

[ ツッコむ ]

2023/11/13(月) [n年前の日記]

#1 [hsp] hgcapture2を試用

Windows10 x64 22H2 + HSP 3.7 beta7 で、仮想画面相当に HGIMG3 で描画して、その結果をメイン表示ウインドウに持ってこれないか実験中。

hgcapture という命令を使うことで、HGIMG3 で描画した結果を、HSP標準のイメージバッファに持ってくることができると分かったものの、 hgcapture の処理時間が遅いのではないかという不安があって。

関連情報をググっていたら、hgcapture2 という追加機能を目にした。

_hgimg3のhgcapture命令の速度使い勝手を改良したhgcapture2を追加するモジュール - HSPTV!掲示板

_HGIMG3で描画した画面を、別のウィンドウにコピーする時の挙動。 - HSPTV!掲示板

_HSP標準命令とHGIMG3同時使用可能ですか? - HSPTV!掲示板

上記の書き込みの、NO.59057 で書かれているソースがそれらしい。hgcapture より軽いとの評。また、hgcapture は右端と下端に1ドット黒い部分が出てしまうバグがあるけれど、hgcapture2 はそのバグが修正されている模様。

手元の環境で試用してみることにした。

hgini 等を hgcapture2 に対応した内容に書き替えるので、必ず #include "hgimg3.as" を読んでから hgcapture2 関係を include せよとのこと。

hgcapture という命令を使うことで、HGIMG3 で描画した結果を、HSP標準のイメージバッファに持ってくることができると分かったものの、 hgcapture の処理時間が遅いのではないかという不安があって。

関連情報をググっていたら、hgcapture2 という追加機能を目にした。

_hgimg3のhgcapture命令の速度使い勝手を改良したhgcapture2を追加するモジュール - HSPTV!掲示板

_HGIMG3で描画した画面を、別のウィンドウにコピーする時の挙動。 - HSPTV!掲示板

_HSP標準命令とHGIMG3同時使用可能ですか? - HSPTV!掲示板

上記の書き込みの、NO.59057 で書かれているソースがそれらしい。hgcapture より軽いとの評。また、hgcapture は右端と下端に1ドット黒い部分が出てしまうバグがあるけれど、hgcapture2 はそのバグが修正されている模様。

手元の環境で試用してみることにした。

- 件のソースを hgcapture2.as として保存。

- 以下のように、HGIMG3 を使うための #include 文の後ろに、#include "hgcapture2.as" を記述する。

#include "hgimg3.as"

#include "d3m.hsp"

#include "hgcapture2.as"

hgini 等を hgcapture2 に対応した内容に書き替えるので、必ず #include "hgimg3.as" を読んでから hgcapture2 関係を include せよとのこと。

◎ 動作確認 :

以下のソースと画像で動作確認してみた。

_07_hgcapture_03.hsp

_tex.png

なんだか妙な結果になった。フレームレートが安定しない…。30 - 60 FPS の間で変化する感じで。グググッと重くなったと思ったら、そのうち 60 FPS近辺に戻ってきてするすると動いて、と思っていたらまたグググッと重くなって、みたいな状態を繰り返す。

しかし、必ずそうなるわけでもないようで、OSを再起動したらフレームレートが安定し始めたりして…。一体何が起きてるのか…。分らん…。

ただ、hgcapture が持ってた、右端と下端に黒いドットが入ってしまうバグは、たしかに解消されている模様。

_07_hgcapture_03.hsp

_tex.png

なんだか妙な結果になった。フレームレートが安定しない…。30 - 60 FPS の間で変化する感じで。グググッと重くなったと思ったら、そのうち 60 FPS近辺に戻ってきてするすると動いて、と思っていたらまたグググッと重くなって、みたいな状態を繰り返す。

しかし、必ずそうなるわけでもないようで、OSを再起動したらフレームレートが安定し始めたりして…。一体何が起きてるのか…。分らん…。

ただ、hgcapture が持ってた、右端と下端に黒いドットが入ってしまうバグは、たしかに解消されている模様。

[ ツッコむ ]

2022/11/13(日) [n年前の日記]

#1 [anime] 「時空の旅人」を視聴

BS12で放送されていたので視聴。昔の角川アニメ。制作はマッドハウス。原作は眉村卓著の小説、「とらえられたスクールバス」。後に改題されて「時空の旅人」になったらしい。

大昔に見たような記憶があるのだけど、どこで見たのだったか…。映画館ではなかったような気がする…。レンタルビデオで見たのかな…。

作画がかなり奇麗だった印象があったのだけど。改めて目にして、そのクオリティの高さに驚いた。原画陣の中に川尻善昭さんと梅津泰臣さんの名前が…。道理で…。

キャラデザは萩尾望都先生となっているけど、あの絵柄をよくまあここまでアニメ用にまとめたなと…。おそらくは作監の野田卓雄さんがまとめたのだろうか。

ストーリーというか設定は、昔のSFジュブナイルらしいというか…。尺の都合もあるのだろうけど、キャラの掘り下げはほとんどせず、ひたすら展開だけで見せていった印象。内容をすっかり忘れていたので、新鮮な気持ちで見れた。個人的には、例の 茶室がお気に入り。アレはビックリ。

しかし…。視聴後、これといって何も残らないアニメでもあったような…。いやまあ、当時はこれほどの作画を堪能できるだけで十分価値はあったのだろうと想像するのだけど。萩尾望都先生の絵が動いてるよ…みたいな。それもあって、自分の中ではイイ感じのアニメとして記憶が残ってた気もするわけで。でも、心を揺さぶる何かがあったかと言うと…。本来、ヒロインの恋心云々がそのあたりを担うはずなのだろうか。

この作品、今の技術でリメイクできないものか…。今ならどういう見せ方をするだろうか…。話もガラリと変わるのかな…。

大昔に見たような記憶があるのだけど、どこで見たのだったか…。映画館ではなかったような気がする…。レンタルビデオで見たのかな…。

作画がかなり奇麗だった印象があったのだけど。改めて目にして、そのクオリティの高さに驚いた。原画陣の中に川尻善昭さんと梅津泰臣さんの名前が…。道理で…。

キャラデザは萩尾望都先生となっているけど、あの絵柄をよくまあここまでアニメ用にまとめたなと…。おそらくは作監の野田卓雄さんがまとめたのだろうか。

ストーリーというか設定は、昔のSFジュブナイルらしいというか…。尺の都合もあるのだろうけど、キャラの掘り下げはほとんどせず、ひたすら展開だけで見せていった印象。内容をすっかり忘れていたので、新鮮な気持ちで見れた。個人的には、例の 茶室がお気に入り。アレはビックリ。

しかし…。視聴後、これといって何も残らないアニメでもあったような…。いやまあ、当時はこれほどの作画を堪能できるだけで十分価値はあったのだろうと想像するのだけど。萩尾望都先生の絵が動いてるよ…みたいな。それもあって、自分の中ではイイ感じのアニメとして記憶が残ってた気もするわけで。でも、心を揺さぶる何かがあったかと言うと…。本来、ヒロインの恋心云々がそのあたりを担うはずなのだろうか。

この作品、今の技術でリメイクできないものか…。今ならどういう見せ方をするだろうか…。話もガラリと変わるのかな…。

[ ツッコむ ]

2021/11/13(土) [n年前の日記]

#1 [neta] ガンダムネタ専門お笑い番組

妄想メモ。

寝ていたら夢の中で気になるネタを見たのでメモ。ガンダムネタに特化したお笑い番組、みたいなソレで…。ガンダム芸人さんや若手芸人さんが30分延々とガンダムネタだけでコントだの何だのを見せる、てな感じのTV番組。

目が覚めてから、そんな番組は実現可能なのかなと考え込んでしまった。

たぶん、その気になれば作れそう。だって、ガンダムに特化した漫画雑誌が存在するぐらいだし。お笑い番組だって同じノリで提示できる可能性はありそうだなと。ていうか、自分が知らないだけで、既にそういう番組が実在しているのかもしれない。TV番組じゃなくても、例えばYouTubeでそういうコントを披露してる人が居たとしてもおかしくないような気もしてきた。

気になってググってみたけど、何かしらの番組で、ガンダム芸人さんを集めて云々、てな特集回がたまに存在しているようでもあり。であれば、意外と実現可能かもしれない…。

ガンダムファンにしか分からない笑いで埋め尽くすのか、ガンダムを知らない人でも笑える作りにするのかで、ハードルの高さが違ってきそうではあるなと…。

寝ていたら夢の中で気になるネタを見たのでメモ。ガンダムネタに特化したお笑い番組、みたいなソレで…。ガンダム芸人さんや若手芸人さんが30分延々とガンダムネタだけでコントだの何だのを見せる、てな感じのTV番組。

目が覚めてから、そんな番組は実現可能なのかなと考え込んでしまった。

たぶん、その気になれば作れそう。だって、ガンダムに特化した漫画雑誌が存在するぐらいだし。お笑い番組だって同じノリで提示できる可能性はありそうだなと。ていうか、自分が知らないだけで、既にそういう番組が実在しているのかもしれない。TV番組じゃなくても、例えばYouTubeでそういうコントを披露してる人が居たとしてもおかしくないような気もしてきた。

気になってググってみたけど、何かしらの番組で、ガンダム芸人さんを集めて云々、てな特集回がたまに存在しているようでもあり。であれば、意外と実現可能かもしれない…。

ガンダムファンにしか分からない笑いで埋め尽くすのか、ガンダムを知らない人でも笑える作りにするのかで、ハードルの高さが違ってきそうではあるなと…。

◎ 夢の中で見たネタ。 :

自分が夢の中で見たネタもメモ。名探偵シャア・アズナブル、みたいなコント。助手は何故かアムロ・レイ。シャアが登場すると例のファッションに対してゲストキャラが必ず戸惑うのがお約束、みたいな。…目が覚めてから元ネタは何だろうと考えたけど、そりゃもちろん名探偵コナンの、あのキャラとあのキャラの組み合わせだよな…。それ以外無いだろう…。

ガンダムの名シーンを実写で再現してみようのコーナー、みたいなネタも見た。カミーユが誰かしらを殴るシーンだけを延々再現して最後にガンダム芸人さんが「このチョイスってどうなの? これカミーユ誤解されない?」とコメント、みたいな流れとか。「塩が足りんのですよ」を実写で再現して「えっ? なんでここをチョイス?」とか。「これ…母さんです…」を再現して画面端にワイプで映ってるガンダム芸人さんが「やめろー!」とか。そんな感じのコーナーだった。

ちなみに気になってググってみたら「これ…母さんです…」とは言ってなかったのですね…。「足なんて飾りです」なんて実は言ってないんだよ、てなソレに近いのだろうか。塩のシーンも、もうちょっとリアルで細かい感じの台詞だった模様。自分の記憶力は怪しいなあ。

ガンダムの名シーンを実写で再現してみようのコーナー、みたいなネタも見た。カミーユが誰かしらを殴るシーンだけを延々再現して最後にガンダム芸人さんが「このチョイスってどうなの? これカミーユ誤解されない?」とコメント、みたいな流れとか。「塩が足りんのですよ」を実写で再現して「えっ? なんでここをチョイス?」とか。「これ…母さんです…」を再現して画面端にワイプで映ってるガンダム芸人さんが「やめろー!」とか。そんな感じのコーナーだった。

ちなみに気になってググってみたら「これ…母さんです…」とは言ってなかったのですね…。「足なんて飾りです」なんて実は言ってないんだよ、てなソレに近いのだろうか。塩のシーンも、もうちょっとリアルで細かい感じの台詞だった模様。自分の記憶力は怪しいなあ。

[ ツッコむ ]

2020/11/13(金) [n年前の日記]

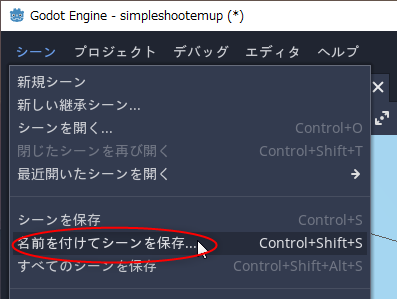

#1 [godot] Godot Engineで3D表示の簡単なシューティングゲームっぽいものを作ってみる

せっかく Godot Engine 3.2.3 x64 を触っていることだし、3D表示の簡単なシューティングゲームっぽいものを作ってみようかなと。手順をメモ。

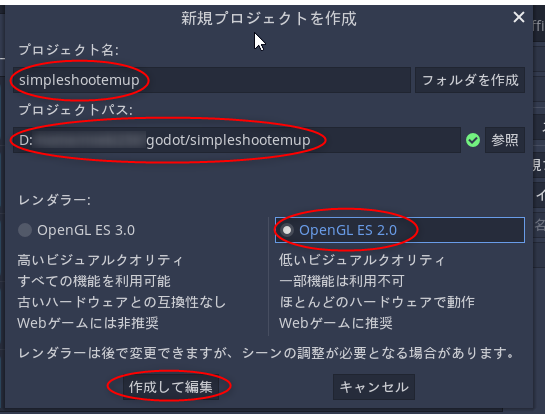

◎ プロジェクトを新規作成。 :

まずはプロジェクトを新規作成。Godot Engine を起動するとプロジェクトマネージャーが開くので、「新規プロジェクト」をクリック。

プロジェクト名や保存場所を指定。今回はWebブラウザ上でも動かせるものを作りたいので、「OpenGL ES 2.0」のほうを選ぶ。

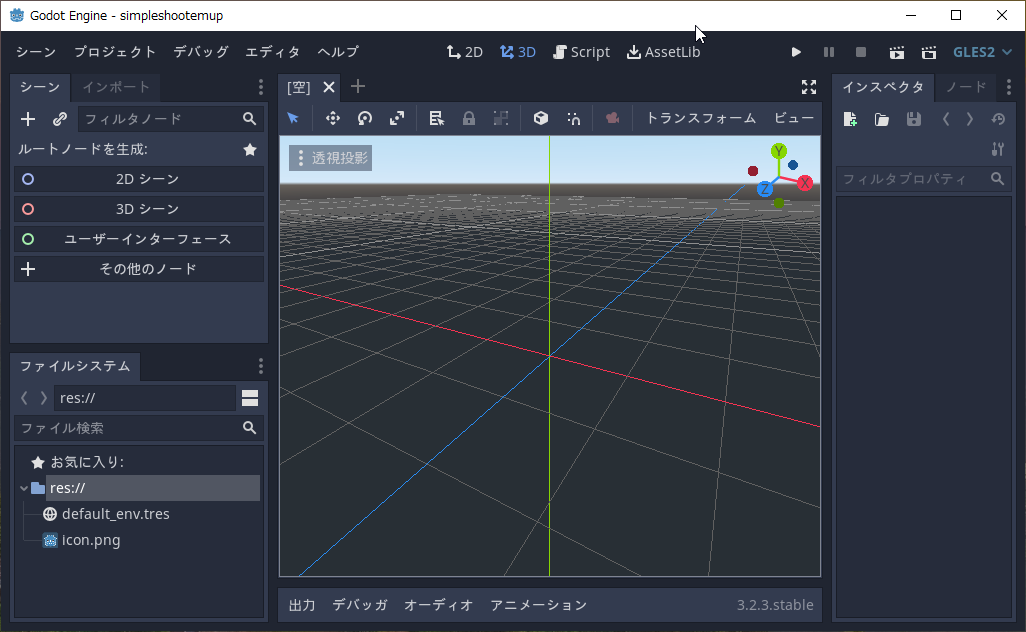

プロジェクトが作成されて、Godot Engine のエディタ画面が表示された。

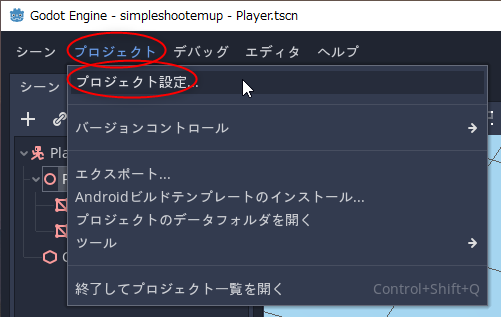

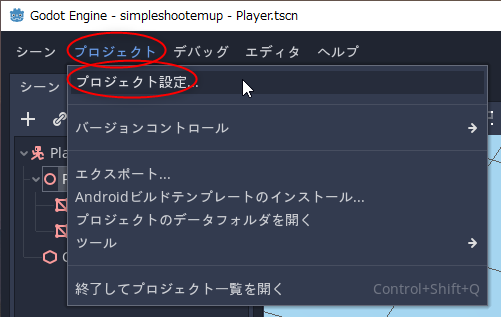

プロジェクト設定を変更しておく。プロジェクト → プロジェクト設定。

ゲームウインドウのサイズを 1280x 720 にしたい。Window → Width, Height を、1280, 720 にする。

ウインドウの最大化ボタンを押した際に、それらしく表示されるように設定したい。Window → Stretch → Mode を viewport に、Aspect を keep に変更。

これで「閉じる」を押せば設定完了。

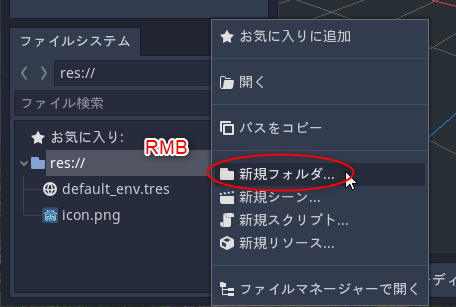

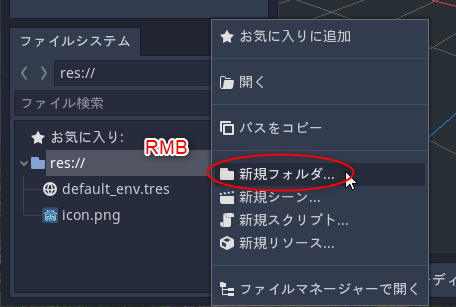

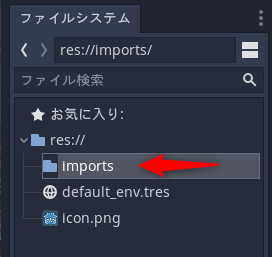

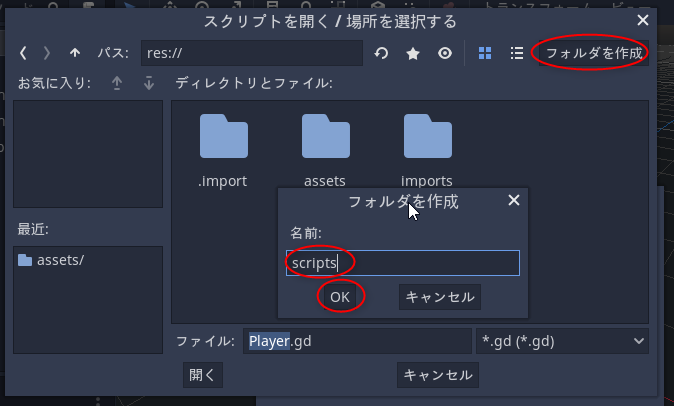

外部で作ったファイルをインポートするためのフォルダを作成しておく。ファイル一覧ウインドウ内の「res://」を右クリックして「新規フォルダ」を選択。

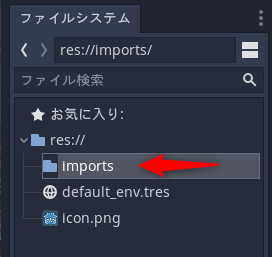

今回は「imports」というフォルダを作成してみた。後々、このフォルダの中に、3Dモデルデータ、フォントファイル、サウンドファイル等を入れていく。

引き続き、プレイヤーキャラのシーンを作ってみる。

プロジェクト名や保存場所を指定。今回はWebブラウザ上でも動かせるものを作りたいので、「OpenGL ES 2.0」のほうを選ぶ。

プロジェクトが作成されて、Godot Engine のエディタ画面が表示された。

プロジェクト設定を変更しておく。プロジェクト → プロジェクト設定。

ゲームウインドウのサイズを 1280x 720 にしたい。Window → Width, Height を、1280, 720 にする。

ウインドウの最大化ボタンを押した際に、それらしく表示されるように設定したい。Window → Stretch → Mode を viewport に、Aspect を keep に変更。

これで「閉じる」を押せば設定完了。

外部で作ったファイルをインポートするためのフォルダを作成しておく。ファイル一覧ウインドウ内の「res://」を右クリックして「新規フォルダ」を選択。

今回は「imports」というフォルダを作成してみた。後々、このフォルダの中に、3Dモデルデータ、フォントファイル、サウンドファイル等を入れていく。

引き続き、プレイヤーキャラのシーンを作ってみる。

[ ツッコむ ]

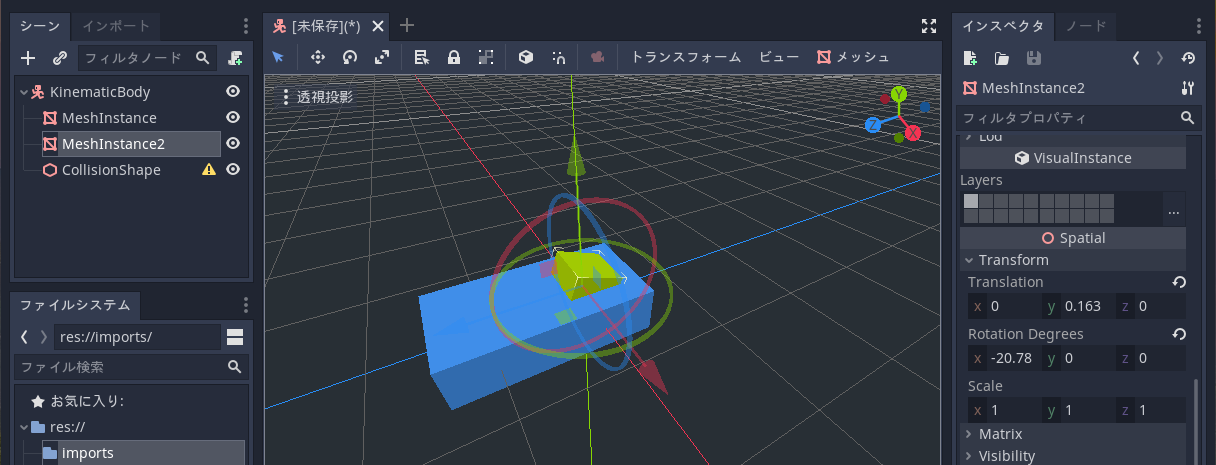

#2 [godot] Godot Engineでプレイヤーキャラシーンを作成

Godot Engine 3.2.3 x64 を使って3D表示の簡単なシューティングゲームっぽいものを作る。

今回はプレイヤーキャラのシーンを作成する。

今回はプレイヤーキャラのシーンを作成する。

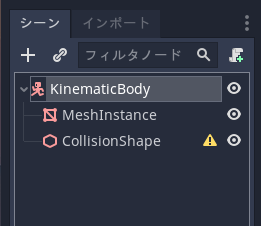

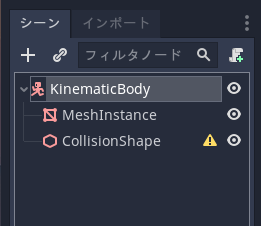

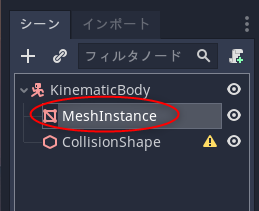

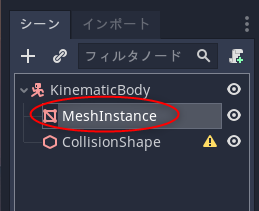

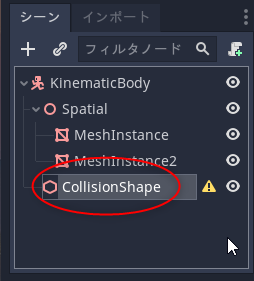

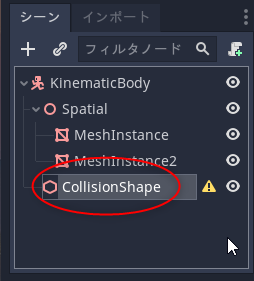

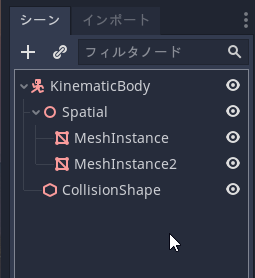

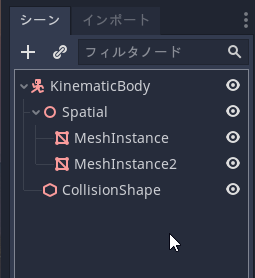

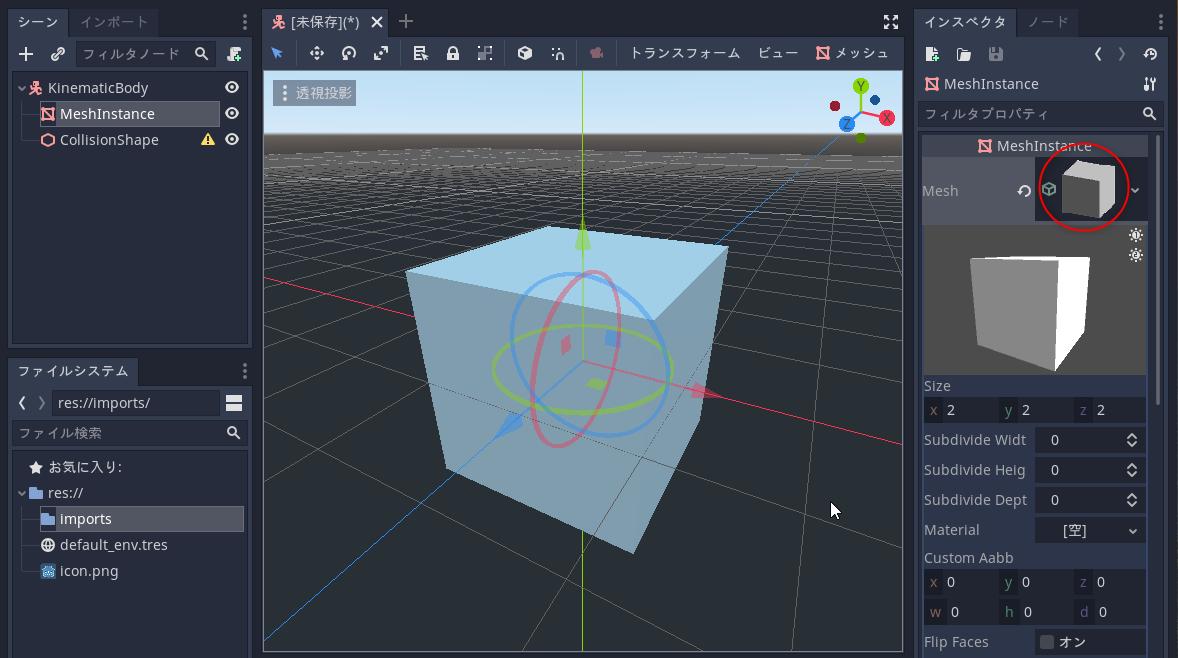

◎ ノードを構成。 :

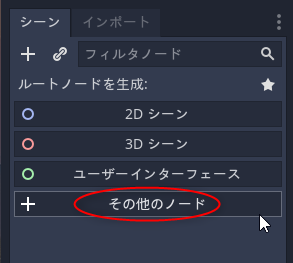

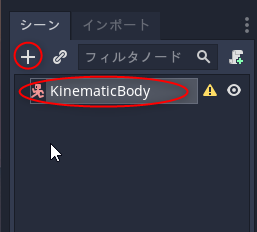

プレイヤーキャラのルートノードは KinematicBody にしてみる。KinematicBody は、アタリ範囲と表示モデルを持って、かつ、物理法則に従わないで動く物体に使うノードらしい。

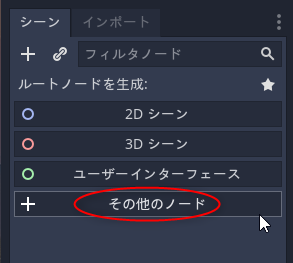

「その他のノード」を選択。

「KinematicBody」を選んで「作成」。

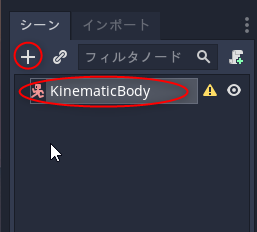

KinematicBody がルートノードとして登録された。KinematicBodyを選択した状態で、左上のプラスアイコンをクリックしてノードを追加していく。

表示モデルを担当する MeshInstanceノードと、アタリ範囲を担当する CollisionShapeノードを追加した。

「その他のノード」を選択。

「KinematicBody」を選んで「作成」。

KinematicBody がルートノードとして登録された。KinematicBodyを選択した状態で、左上のプラスアイコンをクリックしてノードを追加していく。

表示モデルを担当する MeshInstanceノードと、アタリ範囲を担当する CollisionShapeノードを追加した。

KinematicBody │ ├─ MeshInstance │ └─ CollisopnShape

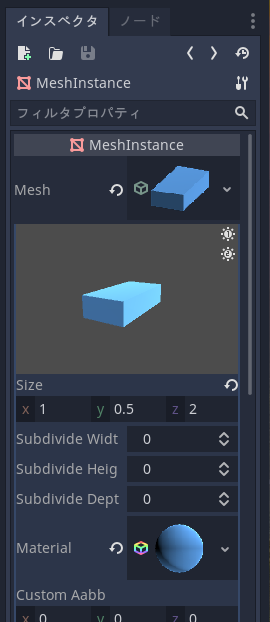

◎ 簡易表示モデルを用意する。 :

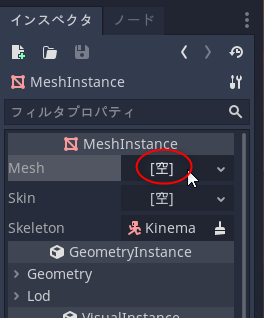

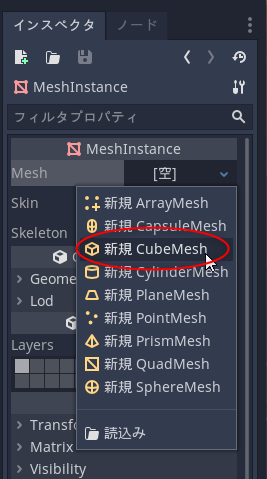

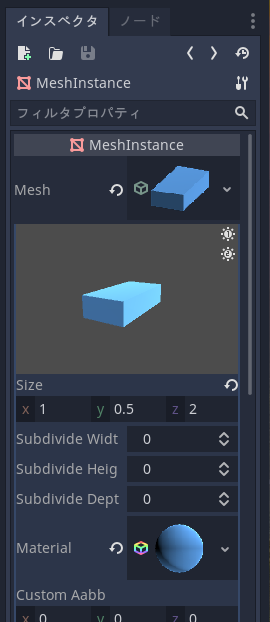

簡単な表示モデルを用意する。MeshInstanceを選択。

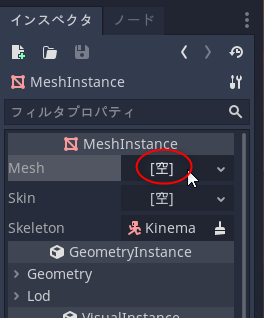

Meshプロパティの右の「空」をクリック。

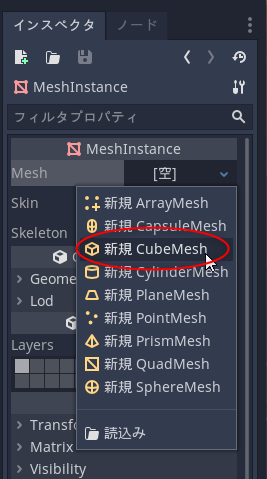

Godot Engine にはあらかじめ簡単な3Dモデル形状が何種類か用意されている。カプセル形状、円筒、球などが用意されているが、今回は箱の形をしたモデル、「新規CubeMesh」を選択。

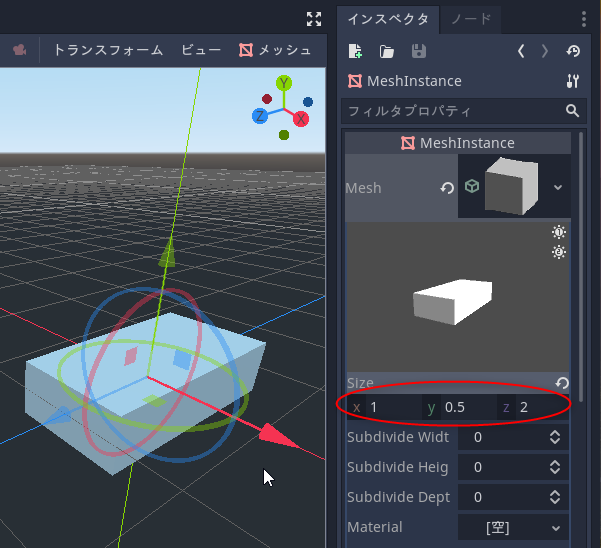

CubeMesh が作成されて、3Dウインドウ内にも箱が表示された。Meshの横のサムネイル画像をクリックして設定を変更していく。

x,y,z の値を弄って箱の形を変更する。

Meshプロパティの右の「空」をクリック。

Godot Engine にはあらかじめ簡単な3Dモデル形状が何種類か用意されている。カプセル形状、円筒、球などが用意されているが、今回は箱の形をしたモデル、「新規CubeMesh」を選択。

CubeMesh が作成されて、3Dウインドウ内にも箱が表示された。Meshの横のサムネイル画像をクリックして設定を変更していく。

x,y,z の値を弄って箱の形を変更する。

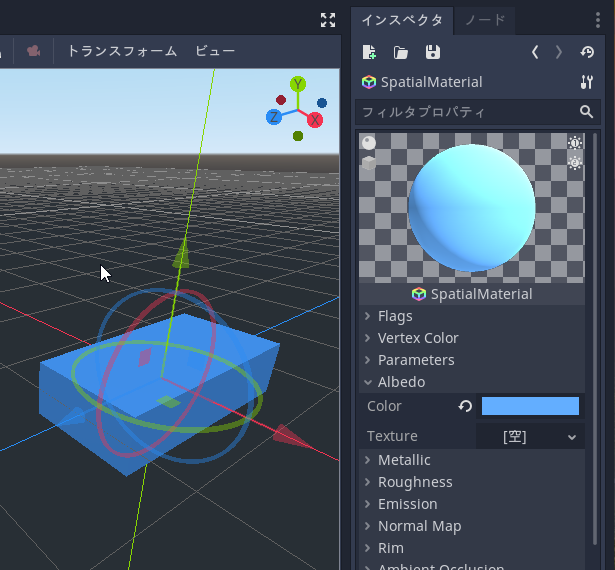

◎ マテリアルを設定。 :

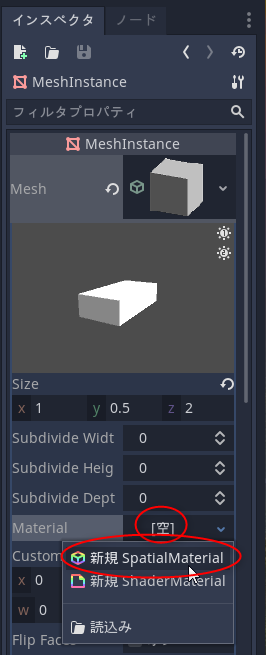

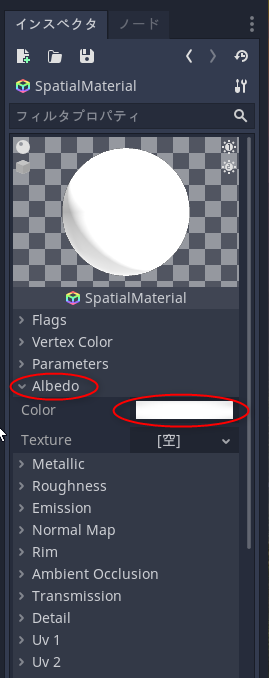

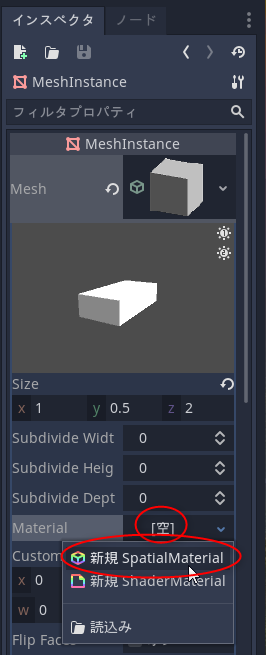

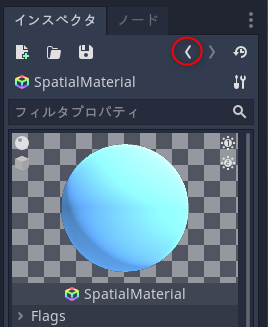

Material を作成して箱に色を付ける。Materialプロパティの横の「空」をクリックして、「新規SpatialMaterial」を選択。

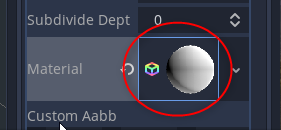

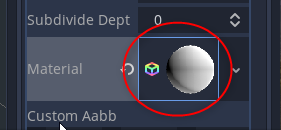

Materialが作成された。サムネイル画像をクリックして設定していく。

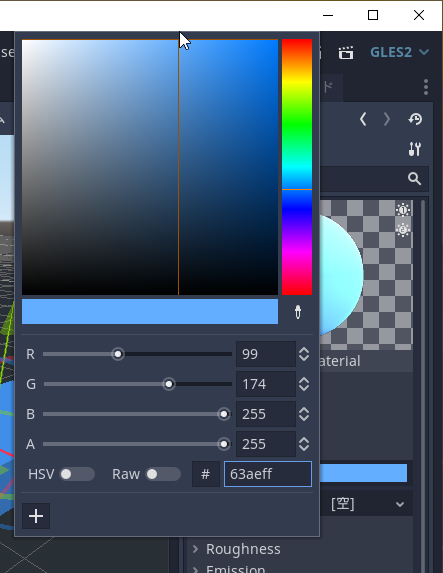

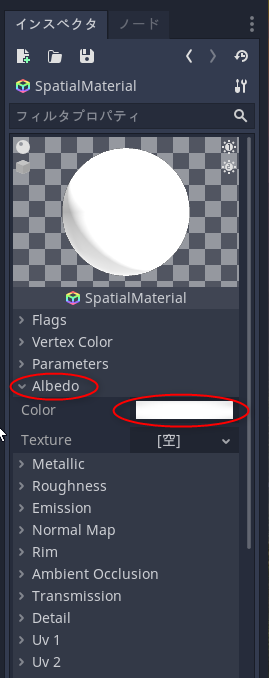

基本色は Albedoプロパティで設定できる。Albedo → Color をクリック。

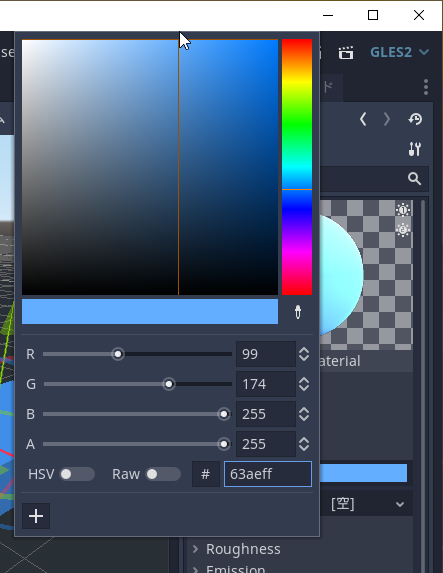

色選択ウインドウが開く。今回は水色を選んでみた。色選択ウインドウの外をクリックすれば色選択ウインドウは閉じられる。

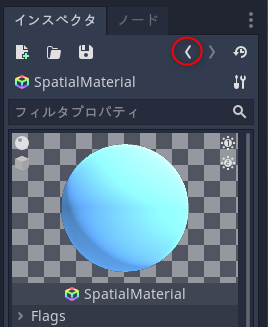

箱の色が水色になった。

Materialプロパティウインドウから抜ける場合は、右上にある左向きの記号を ―― 「戻る」ボタンをクリックする。

MeshInstanceのプロパティウインドウに戻ってきた。

Materialが作成された。サムネイル画像をクリックして設定していく。

基本色は Albedoプロパティで設定できる。Albedo → Color をクリック。

色選択ウインドウが開く。今回は水色を選んでみた。色選択ウインドウの外をクリックすれば色選択ウインドウは閉じられる。

箱の色が水色になった。

Materialプロパティウインドウから抜ける場合は、右上にある左向きの記号を ―― 「戻る」ボタンをクリックする。

MeshInstanceのプロパティウインドウに戻ってきた。

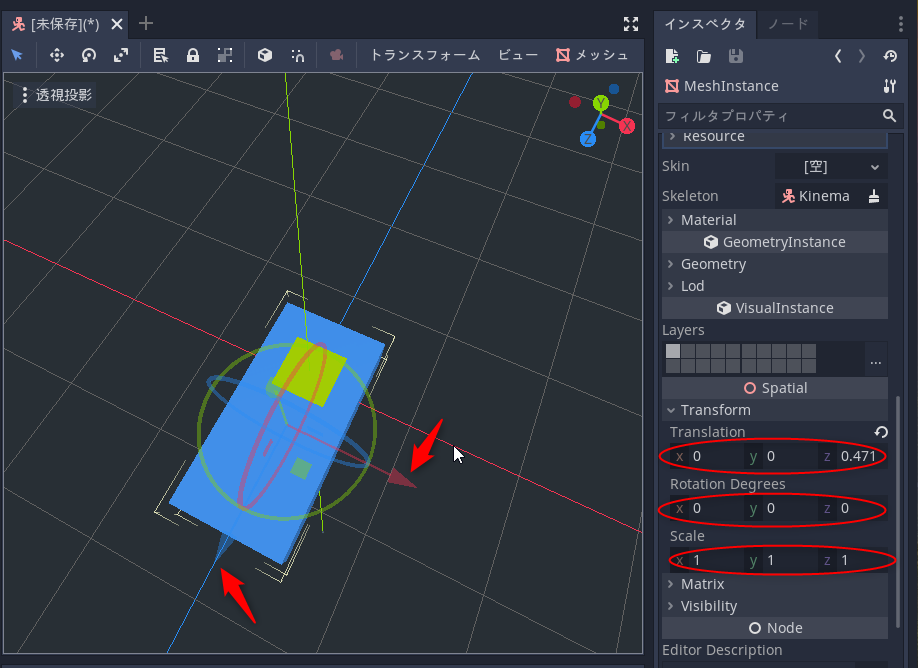

◎ メッシュを追加して位置調整。 :

MeshInstance は、Transform 以下のプロパティを変更することで、移動(Translation)、回転(Rotation)、拡大縮小(Scale)もできる。

水色の箱と同様に、黄色の箱も追加した。水色部分を本体、黄色部分をコクピット(?)として扱う予定。

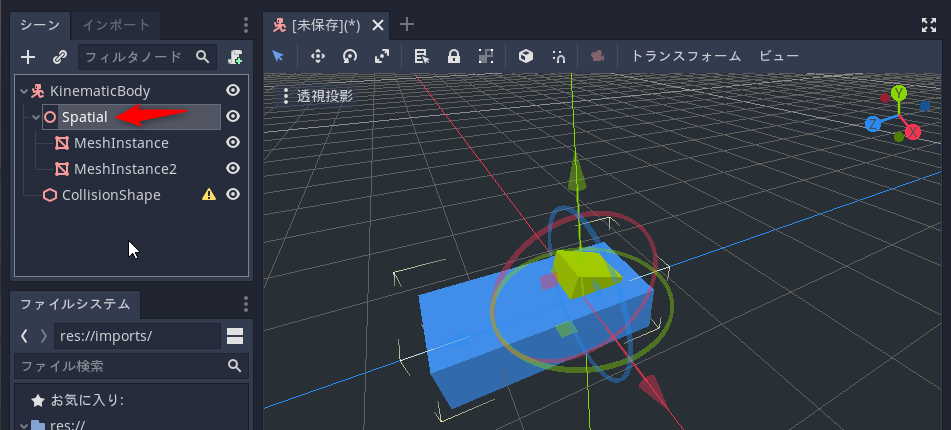

Spatialノードを追加して、2つのMeshInstanceをSpatialノードの下にドラッグアンドドロップで移動した。

Spatialノードというのは…座標系だけを担当するノード、フォルダみたいなものとでも言えばいいのか…。Spatialノードを移動・回転・拡大縮小すれば、Spatialノードの下にぶら下がってる各ノードもその影響を受ける。

水色の箱と同様に、黄色の箱も追加した。水色部分を本体、黄色部分をコクピット(?)として扱う予定。

Spatialノードを追加して、2つのMeshInstanceをSpatialノードの下にドラッグアンドドロップで移動した。

Spatialノードというのは…座標系だけを担当するノード、フォルダみたいなものとでも言えばいいのか…。Spatialノードを移動・回転・拡大縮小すれば、Spatialノードの下にぶら下がってる各ノードもその影響を受ける。

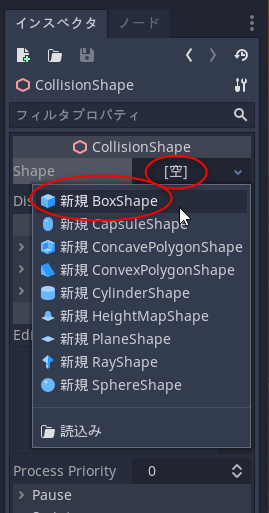

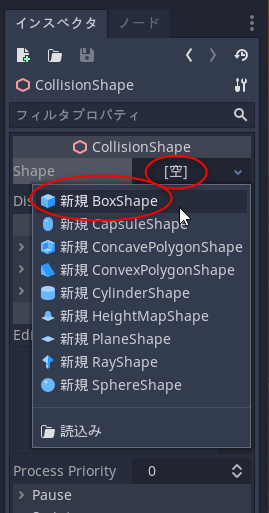

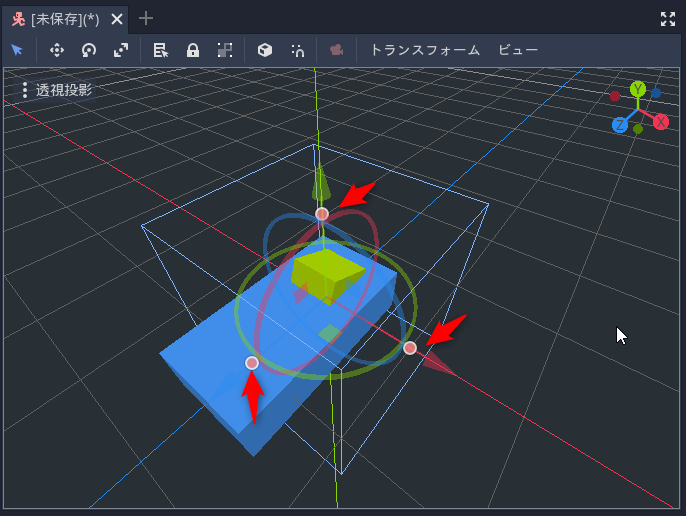

◎ アタリ範囲を作成して調整。 :

アタリ範囲を作成する。CollisionShape を選択。

Shapeプロパティの横の「空」をクリック。今回は箱の形をしたアタリ範囲、「新規BoxShape」を選ぶ。

アタリ範囲が作成された。小さい赤丸をドラッグしてアタリ範囲の大きさを調整する。

コクピット(?)部分の合うようにアタリ範囲を設定した。

Shapeプロパティの横の「空」をクリック。今回は箱の形をしたアタリ範囲、「新規BoxShape」を選ぶ。

アタリ範囲が作成された。小さい赤丸をドラッグしてアタリ範囲の大きさを調整する。

コクピット(?)部分の合うようにアタリ範囲を設定した。

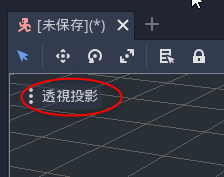

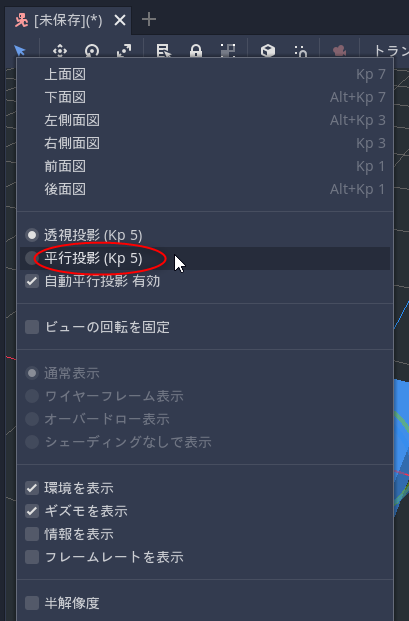

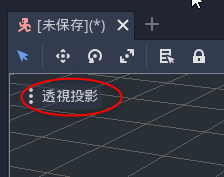

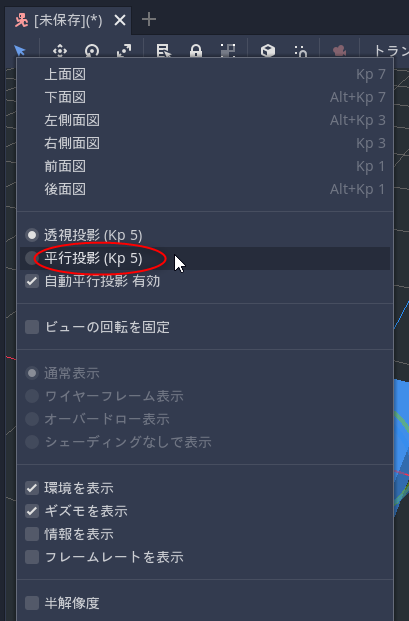

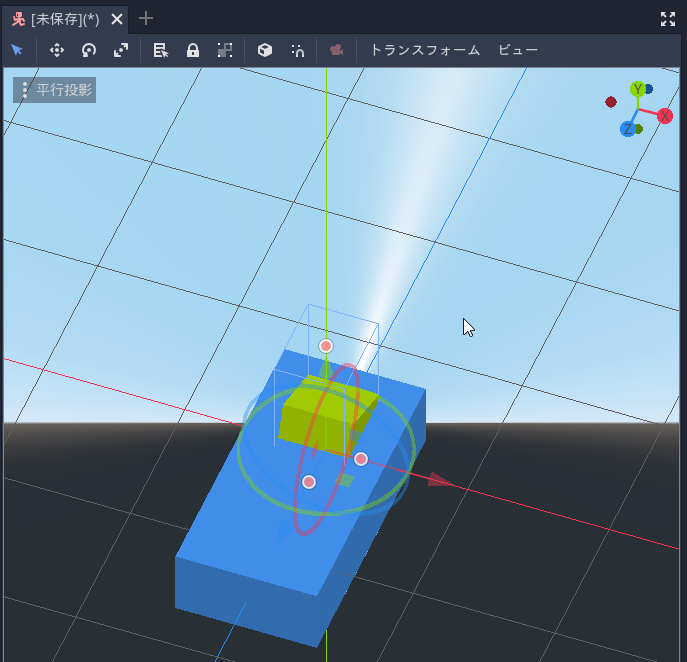

◎ 透視投影と平行投影を切り替え。 :

アタリ範囲を設定する際、透視投影より平行投影にしたほうが楽かもしれない。切り替え方は、左上にある「透視投影」をクリックしてメニューを表示。

「平行投影」を選択。

表示が切り替わった。

ちなみに、blender の操作方法と同様に、テンキーの5キーを押すことでも透視投影と平行投影を切り替えることができる。

「平行投影」を選択。

表示が切り替わった。

ちなみに、blender の操作方法と同様に、テンキーの5キーを押すことでも透視投影と平行投影を切り替えることができる。

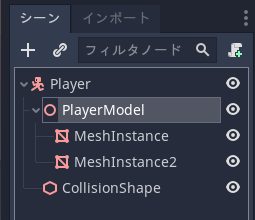

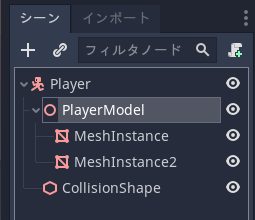

◎ ノード名を変更。 :

各ノード名を変更。

Player (KinematicBody) │ ├─ PlayerModel (MeshInstance) │ │ │ ├─ MeshInstance │ │ │ └─ MeshInstance │ └─ CollisopnShape

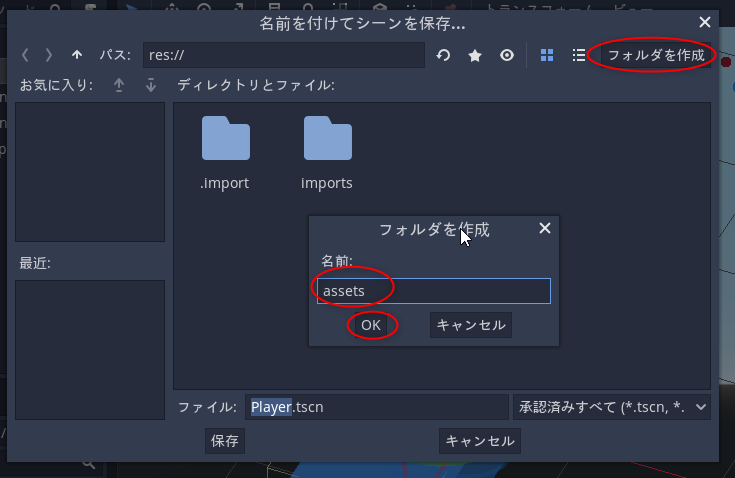

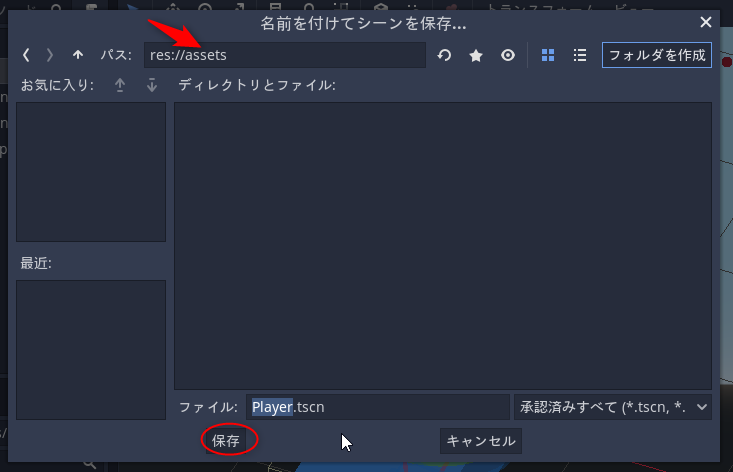

◎ シーンを保存。 :

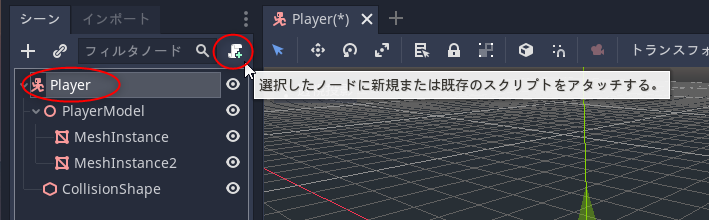

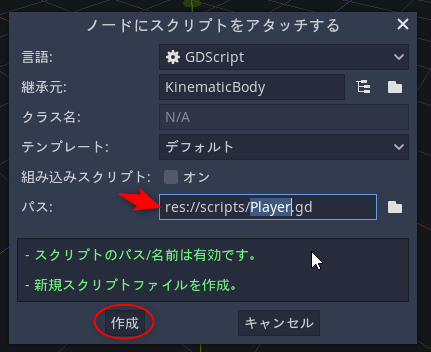

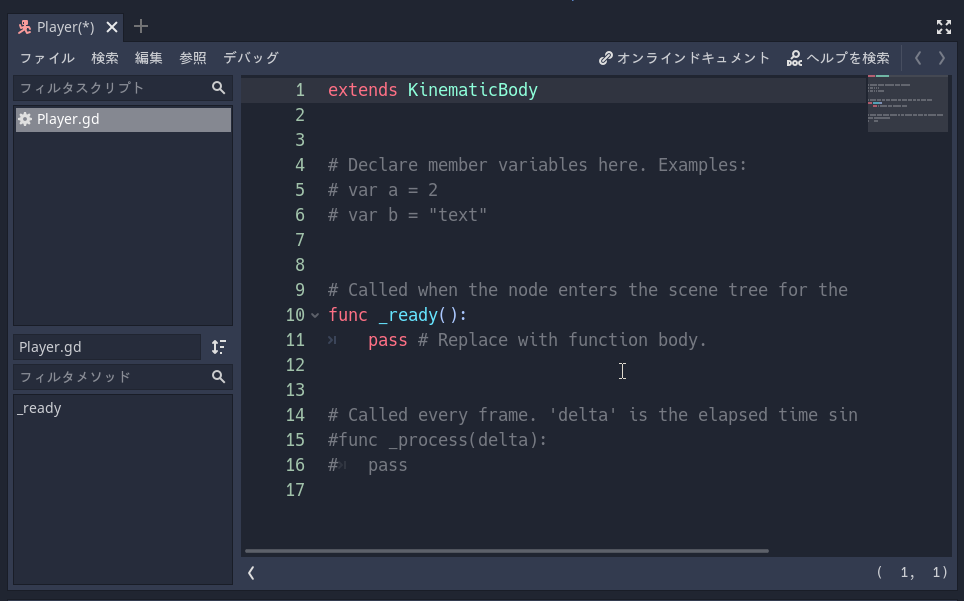

◎ スクリプトファイルをアタッチ。 :

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 歯医者に行ってきた

近所のS歯科まで電動自転車で。PM02:10-PM02:15まで治療というかメンテナンス。

帰りにケーズデンキに寄ってプリンタのインクを購入。

帰りにケーズデンキに寄ってプリンタのインクを購入。

[ ツッコむ ]

2019/11/13(水) [n年前の日記]

#1 [gimp] GIMPのtexturizeプラグインについて

WIndows10 x64 1903 + GIMP 2.10.14 32bit Portable samj版で、texturize 2.0 プラグインを ―― 小さい画像から大きいタイル可能画像を生成してくれるプラグインを実行しようとしたのだけれど。

_The Texturize plugin for The GIMP

_lmanul/gimp-texturize: Texturize plugin for the GIMP

処理が終わる直前に「GIMPプラグインがクラッシュ」とエラーメッセージが表示されて、動いてくれず。

色々調べたのだけど、結論から先に書くと…。

GIMP の texturizeプラグインをWindows上で使いたい人は、仮想PC (VMware、VirtualBox等)に Debian系のLinux (Ubuntu Linux等)をインストールして、sudo apt install gimp gimp-texturize をしてインストールしてソレを使ってなんとかしましょう。みたいな。

_The Texturize plugin for The GIMP

_lmanul/gimp-texturize: Texturize plugin for the GIMP

処理が終わる直前に「GIMPプラグインがクラッシュ」とエラーメッセージが表示されて、動いてくれず。

色々調べたのだけど、結論から先に書くと…。

GIMP の texturizeプラグインをWindows上で使いたい人は、仮想PC (VMware、VirtualBox等)に Debian系のLinux (Ubuntu Linux等)をインストールして、sudo apt install gimp gimp-texturize をしてインストールしてソレを使ってなんとかしましょう。みたいな。

◎ 試したこと。 :

Windows10 x64 1903 + GIMP 2.10.14 32bit Portable、及び、GIMP 2.8.22 32bit Portable 上では、texturize 2.0 はエラーを出して動いてくれなくて。GIMP 2.6.12 32bit Portable 上なら一応動いてくれるのだけど…。

公式サイトを眺めると、texturize プラグインの Windows用バイナリは、2.1 と 2.0 があるようで。しかし、どちらも、zip のDL先は 404。

_The Texturize plugin for The GIMP

2.0 のバイナリなら、今は亡き geocities の「GIMP2を使おう」のWeb Archiveに残っていて、なんとか入手できるのだけど。

_シームレステクスチャ

2.1 は入手不可。ググりまくったけど、どこにも無い。

ちなみに、texturize 1.0 は、バイナリも、ソースも、以下のページにあったけど…。

_Index of /downloads/gimp

_Index of /downloads/gimp/sources

公式サイトを眺めると、texturize プラグインの Windows用バイナリは、2.1 と 2.0 があるようで。しかし、どちらも、zip のDL先は 404。

_The Texturize plugin for The GIMP

2.0 のバイナリなら、今は亡き geocities の「GIMP2を使おう」のWeb Archiveに残っていて、なんとか入手できるのだけど。

_シームレステクスチャ

2.1 は入手不可。ググりまくったけど、どこにも無い。

ちなみに、texturize 1.0 は、バイナリも、ソースも、以下のページにあったけど…。

_Index of /downloads/gimp

_Index of /downloads/gimp/sources

◎ Linux版はあるらしい。 :

ググっていたら、Debianのパッケージとして、gimp-texturize というのがあると知り。

_Debian -- sid の gimp-texturize パッケージに関する詳細

バグ修正もされていたりするらしい。

_Bug#555841: gimp-texturize: segfaults with large images

上記のソレは2009年頃の話だけれど、Windows用のバイナリは 2005年頃に作られたものなので、おそらく Linux版の texturize は、Windows版と比べたら、多少はバグFIXされてる版であろうと。

ただ、github上のソースを眺めると、上記のバグFIXが反映されてるっぽいのだよな…。

_gimp-texturize/graphcut.cpp at master - lmanul/gimp-texturize

ということは、github上のソース一式を使って Windows用のバイナリをビルドできれば、クラッシュすることが少ない exe が得られるのだろうか?

しかし、Windows版のソレをビルドする方法が分からない。

_Debian -- sid の gimp-texturize パッケージに関する詳細

バグ修正もされていたりするらしい。

_Bug#555841: gimp-texturize: segfaults with large images

上記のソレは2009年頃の話だけれど、Windows用のバイナリは 2005年頃に作られたものなので、おそらく Linux版の texturize は、Windows版と比べたら、多少はバグFIXされてる版であろうと。

ただ、github上のソースを眺めると、上記のバグFIXが反映されてるっぽいのだよな…。

_gimp-texturize/graphcut.cpp at master - lmanul/gimp-texturize

ということは、github上のソース一式を使って Windows用のバイナリをビルドできれば、クラッシュすることが少ない exe が得られるのだろうか?

しかし、Windows版のソレをビルドする方法が分からない。

◎ Ubuntu Linux上で動かしてみた。 :

仮想PC、VMware Player上の Ubuntu Linux 18.04 LTS に、GIMP と gimp-texturize をインストールして、動作確認してみた。

GIMP 2.8.22 がインストールされて、フィルタ → マップ → texturize が使えるようになった。

Linux版なら、エラーを出さずに動いてくれているように見える。

ということで、どうしても使いたくなったら Linux版を動かせる状態にしてそっちで使おう、みたいな結論に。

sudo apt install gimp gimp-texturize

GIMP 2.8.22 がインストールされて、フィルタ → マップ → texturize が使えるようになった。

Linux版なら、エラーを出さずに動いてくれているように見える。

ということで、どうしても使いたくなったら Linux版を動かせる状態にしてそっちで使おう、みたいな結論に。

◎ 論文を眺めてみようとしたけれど。 :

元になった論文があるなら、そこから再実装できたりしないのかな、と夢想したのだけど。

_Graphcut Textures: Image and Video Synthesis Using Graph Cuts

さっぱりわからん…。とにかくなんだかスゴイ処理をしている、ということだけは分かった…。

_Graphcut Textures: Image and Video Synthesis Using Graph Cuts

さっぱりわからん…。とにかくなんだかスゴイ処理をしている、ということだけは分かった…。

◎ 2019/11/14追記。 :

HDDの中を漁っていたら、どこかの時点で入手した、texturize 2.1 のWindows用バイナリが見つかった。

今現在、Web上では入手が難しそうなので、一応ココにもバックアップ目的で置いときます…。

_texturize-2.0.zip (「GIMP2を使おう」に置いてあった版)

_texturize-2.0_win.zip (公式サイトから入手した版)

_texturize-2.1_src.tgz

_texturize-2.1_windows.zip

今現在、Web上では入手が難しそうなので、一応ココにもバックアップ目的で置いときます…。

_texturize-2.0.zip (「GIMP2を使おう」に置いてあった版)

_texturize-2.0_win.zip (公式サイトから入手した版)

_texturize-2.1_src.tgz

_texturize-2.1_windows.zip

[ ツッコむ ]

2018/11/13(火) [n年前の日記]

#1 [tic80] TIC-80でゲームっぽい何かを書いてみた

_TIC-80

を触り始めたことだし、せっかくだからゲームっぽい何かを書いてみようかなと。

しかし何を書こうか…。と悩んだところで、ふと、昔の _「るびま(Rubyist Magazine)」 で公開されていた、Ruby/SDL のサンプルゲームっぽいものを書いてみたらどうだろうと思いついたわけで。上から林檎 or 爆弾が落ちてくるので、プレイヤーキャラを操作して林檎だけキャッチする、というゲーム内容。

_Ruby/SDLで始めるゲームプログラミング【前編】

_Ruby/SDL で始めるゲームプログラミング【後編】

てなわけで、TIC-80上でも書いてみました。環境は、Windows10 x64 + TIC-80 0.70.6。

ブラウザ上で動かせます。以下をクリックすれば動くかなと。(音が出ます。)

_newtototone.tic.html

画像やソースを見たいときは、ブラウザ上で動かしてる状態でESCキーを押すとメニューが出てくるので、「CLOSE GAME」を選んでZキー(Aボタン)。その後、F1 〜 F5キーを叩けば、ソースや画像が見れるはず。

余談だけど。ローカルのTIC-80で動かした場合と、ブラウザ上で動かした場合で、疑似乱数の出方が違うようだなと…。ローカルで動くLuaと、ブラウザ上で動くJavaScriptは、疑似乱数の処理がそれぞれ違うのかもしれない…。

一応 .tic(TIC-80のファイル形式)も、 zip にして置いときます。

_newtototone_20181113.zip

しかし何を書こうか…。と悩んだところで、ふと、昔の _「るびま(Rubyist Magazine)」 で公開されていた、Ruby/SDL のサンプルゲームっぽいものを書いてみたらどうだろうと思いついたわけで。上から林檎 or 爆弾が落ちてくるので、プレイヤーキャラを操作して林檎だけキャッチする、というゲーム内容。

_Ruby/SDLで始めるゲームプログラミング【前編】

_Ruby/SDL で始めるゲームプログラミング【後編】

てなわけで、TIC-80上でも書いてみました。環境は、Windows10 x64 + TIC-80 0.70.6。

ブラウザ上で動かせます。以下をクリックすれば動くかなと。(音が出ます。)

_newtototone.tic.html

画像やソースを見たいときは、ブラウザ上で動かしてる状態でESCキーを押すとメニューが出てくるので、「CLOSE GAME」を選んでZキー(Aボタン)。その後、F1 〜 F5キーを叩けば、ソースや画像が見れるはず。

余談だけど。ローカルのTIC-80で動かした場合と、ブラウザ上で動かした場合で、疑似乱数の出方が違うようだなと…。ローカルで動くLuaと、ブラウザ上で動くJavaScriptは、疑似乱数の処理がそれぞれ違うのかもしれない…。

一応 .tic(TIC-80のファイル形式)も、 zip にして置いときます。

_newtototone_20181113.zip

◎ ソース。 :

一応ソースも貼り付けておくのです。

ちなみに、Lua はまだ全然勉強中なので、本来ならクラスの継承を使うべきところで使ってなかったり。精進します。

-- title: NEWTOTOTONE

-- author: mieki256

-- desc: It's a game to catch an apple.

-- script: lua

scrw,scrh=240,136

Player={}

Player.new=function()

local obj={

alive=true,flip=0,

x=scrw/2,y=scrh-32+8

}

setmetatable(obj,{__index=Player})

return obj

end

Player.init=function(self)

self.alive=true

self.x=scrw/2

self.y=scrh-32+8

self.flip=0

end

Player.update=function(self)

if not self.alive then return end

local spd=2

if btn(2) then

self.x=self.x-spd

self.flip=0

end

if btn(3) then

self.x=self.x+spd

self.flip=1

end

if self.x <= 8 then self.x=8 end

if self.x >= scrw-8 then

self.x=scrw-8

end

end

Player.draw=function(self)

local id

if self.alive then

id=1+t%60//30*2

else

id=9

self.flip=t%20//10

end

local x,y=self.x-8,self.y-8

spr(id,x,y,14,1,self.flip,0,2,2)

end

Item={}

Item.new=function(_x,_y,_kind)

local obj={

alive=true,

x=_x,y=_y,dx=0,dy=0,

hit=false,kind=_kind,

sprid=5

}

if _kind==1 then obj.sprid=7 end

setmetatable(obj,{__index=Item})

return obj

end

Item.update=function(self)

self.x=self.x+self.dx

self.y=self.y+self.dy

self.dy=self.dy+0.3*9.8/60.0

if self.y >= scrh then

self.y=-16

self.dy=0

self.alive=false

end

if self.hit then

if self.kind==0 then

score=score+10

bornInfo(self.x,self.y,10)

end

self.alive=false

end

end

Item.draw=function(self)

if self.alive then

spr(self.sprid,self.x-8,self.y-8,

14,1,0,0,2,2)

end

end

Info={}

Info.new=function(_x,_y,_str)

local obj={

alive=true,

x=_x,y=_y,str=_str,timer=0

}

setmetatable(obj,{__index=Info})

return obj

end

Info.update=function(self)

self.y=self.y-0.5

self.timer=self.timer+1

if self.timer>30 then

self.alive=false

end

end

Info.draw=function(self)

print(self.str,self.x+1,self.y+1,0)

print(self.str,self.x,self.y,15)

end

function bornInfo(_x,_y,_score)

local info=Info.new(_x,_y-16,"+".._score)

table.insert(infos,info)

end

function hitcheck(p,objs)

for i,spr in ipairs(objs) do

local dx,dy,dist

dx=math.abs(spr.x-p.x)

dy=math.abs(spr.y-p.y)

if spr.kind==0 then

if dx<=8 and dy<=8 then

spr.hit=true

sfx(1, "C-5")

end

elseif spr.kind==1 then

if (dx*dx+dy*dy)<(8*8) then

spr.hit=true

p.alive=false

end

end

end

end

function updateSprites(objs)

for i,spr in ipairs(objs) do

spr:update()

end

end

function removeSprites(objs)

local elen=#objs

for i=elen,1,-1 do

if not objs[i].alive then

table.remove(objs,i)

end

end

end

function drawSprites(objs)

for i,spr in ipairs(objs) do

spr:draw()

end

end

function printCt(_s,_y,_scale)

local w=print(_s,0,-6)

local x=(scrw-(w*_scale))//2

local a=_scale

print(_s,x+a,_y+a,0,false,_scale)

print(_s,x,_y,15,false,_scale)

end

score=0

hiscore=0

gmstep=0

t=0

brate=100

player=Player.new()

items={}

infos={}

PALADDR=0x3FC0+14*3

R1,G1,B1=0x59,0x7D,0xCE

R2,G2,B2=0x6D,0xC2,0xCA

function SCN(row)

-- sky gradient

local d,hh,h

hh=scrh-8*4

h=hh*0.75

if row<h then d=0

elseif row>hh then d=1

else d=(row-h)/(hh-h) end

poke(PALADDR,R1+(R2-R1)*d)

poke(PALADDR+1,G1+(G2-G1)*d)

poke(PALADDR+2,B1+(B2-B1)*d)

end

function TIC()

if gmstep==0 then

-- title

if btnp(0) then

gmstep=1

score=0

brate=100

music(0)

math.randomseed(0)

end

elseif gmstep==1 then

-- game main

hitcheck(player,items)

player:update()

-- born item

if t%60==0 then

brate=brate-1

if brate<=1 then brate=100 end

end

if t%8==0 then

local ex,b,k,item

ex=math.random(8,scrw-8)

b=math.max(20,brate)

k=(math.random(100)>b) and 1 or 0

item=Item.new(ex,-16,k)

table.insert(items,item)

end

updateSprites(items)

updateSprites(infos)

removeSprites(items)

removeSprites(infos)

if score>hiscore then

hiscore=score

end

if not player.alive then

gmstep=2

t=0

sfx(2,"C-5")

music() -- music stop

end

elseif gmstep==2 then

-- game over

if t>=60+30 then

player:init()

gmstep=0

items={}

infos={}

end

end

-- draw

cls(14)

map(0,0,30,17,0,0,14)

player:draw()

drawSprites(items)

drawSprites(infos)

print("SCORE: "..score,4,2)

print("HI-SCORE: "..hiscore,120,2)

if gmstep==0 then

printCt("NEWTOTOTONE",52,2)

printCt("MOVE: LEFT,RIGHT KEY",84,1)

printCt("PUSH UP KEY TO START",94,1)

elseif gmstep==2 then

printCt("GAME OVER",54,2)

end

t=t+1

end

- 〜.new が、クラスのインスタンス発生+初期化処理

- 〜.update が更新処理(1秒間に60回呼ばれる)

- 〜.draw が描画処理

ちなみに、Lua はまだ全然勉強中なので、本来ならクラスの継承を使うべきところで使ってなかったり。精進します。

◎ 宿題。 :

これだけではゲームとして全然面白くないよなと…。プレイしていて、なんだか修行僧になった気分…。

さて、どうすれば、ちょっとは面白くなるのだろうか…。

例えばだけど…。

何にせよ、この段階では「変化」「ご褒美」が無いよなと…。ゲームにおいて「ご褒美」は大事。皆、何かしらの「ご褒美」が欲しくてプレイするわけだから…。

さて、どうすれば、ちょっとは面白くなるのだろうか…。

例えばだけど…。

- 時間制限をつけて、1分以内に何点稼げるかで競う感じにするとか。

- 地面の上に蛇でも出すとか。プレイヤーキャラはジャンプで避けるとか。あるいは弾を撃って蛇を倒すとか。

- フィーバータイムをつけるとか。何かを取ると一定時間、全てが林檎に変化したり。

- ステージを設けるとか。ある程度取るとステージクリア。

- 長くプレイしてると背景が変わってくるとか。徐々に夕焼けになったり、夜空になったり。

何にせよ、この段階では「変化」「ご褒美」が無いよなと…。ゲームにおいて「ご褒美」は大事。皆、何かしらの「ご褒美」が欲しくてプレイするわけだから…。

[ ツッコむ ]

#2 [tic80] TIC-80で画面キャプチャ

TIC-80を動かしていて、動作画面をキャプチャしたいと思った際、F9キーを押すとGIFアニメとしてキャプチャできると知ったのでメモ。

F9キーを叩くと、画面の右上のほうに、記録中のアイコンが表示される。

一定時間キャプチャするとファイル保存ダイアログが開いて、GIFアニメとして保存できる。

キャプチャ時間は、config を弄ることで変更できるっぽい。入力待ち画面で config[Enter] と打つと設定ファイルがロードされて、F1キーを押してエディタを開くと設定ファイルを開くことができる。

以下が、関係してる記述だろうか。(TIC-80 0.70.6 の場合。)

出力されたGIFアニメの各フレームには、2/100secのwait値が入ってた。60FPSなら1フレーム約16.67msになるので、GIFアニメに指定できるwait値としては妥当な気がする。

ただ、出力ファイルサイズが異様に大きい。そのままだと、10MBぐらいのGIFアニメになってしまった。 _EZGIF.COM を利用させてもらって、不要なフレームの削除、及び、最適化をしたら、810KBぐらいになった。

ちなみに、実行画面を _OBS Studio を使ってデスクトップ画面ごとキャプチャして、切り出して mp4 にしてみたところ、約900KBぐらいになった。mp4 なら音声まで入ってることを考えると、GIFアニメ以外にも mp4 にしてblog等に貼る選択肢もアリなのかもしれないなと。

F9キーを叩くと、画面の右上のほうに、記録中のアイコンが表示される。

一定時間キャプチャするとファイル保存ダイアログが開いて、GIFアニメとして保存できる。

キャプチャ時間は、config を弄ることで変更できるっぽい。入力待ち画面で config[Enter] と打つと設定ファイルがロードされて、F1キーを押してエディタを開くと設定ファイルを開くことができる。

以下が、関係してる記述だろうか。(TIC-80 0.70.6 の場合。)

GIF_LENGTH=20 -- in seconds GIF_SCALE=2

- GIF_LENGTH が、キャプチャする時間なのだろう…。たぶん。デフォルトは20秒。

- GIF_SCALE が、キャプチャ時の画面の拡大率、なのかな。デフォルトでは2倍に拡大した状態でキャプチャするらしい。

出力されたGIFアニメの各フレームには、2/100secのwait値が入ってた。60FPSなら1フレーム約16.67msになるので、GIFアニメに指定できるwait値としては妥当な気がする。

ただ、出力ファイルサイズが異様に大きい。そのままだと、10MBぐらいのGIFアニメになってしまった。 _EZGIF.COM を利用させてもらって、不要なフレームの削除、及び、最適化をしたら、810KBぐらいになった。

ちなみに、実行画面を _OBS Studio を使ってデスクトップ画面ごとキャプチャして、切り出して mp4 にしてみたところ、約900KBぐらいになった。mp4 なら音声まで入ってることを考えると、GIFアニメ以外にも mp4 にしてblog等に貼る選択肢もアリなのかもしれないなと。

[ ツッコむ ]

#3 [prog] 「Hello world」の次の課題の候補が欲しい気もする

思考メモ。

プログラミングの世界には、「Hello world」というお題があって。

「コンソール上(あるいはウインドウ内)に、『Hello World』と表示してみよう!」というお題なのだけど。自分が知らない言語やライブラリを使う際には、まずは「Hello world」をやってみる、というのがよくある流れ、だったりするわけで。

非プログラマーさんからは、「えっ? たったそれだけの課題なの?」と思われるかもしれないけれど。コレ、意外と大事な課題で。

「Hello world」をするためには、開発環境の構築・導入が必要で。コンパイルをする言語なら、コンパイラだの何だのをインストールしなきゃいけない。つまり、「Hello world」と表示できた段階で、「これで開発環境の構築は終わったよ」「さあ、後は各自、目的のプログラムを書くだけだよ」という状態になる。「Hello world」すらできないようでは、その先のプログラミングもへったくれもないのです。

しかし…。「Hello world」が終わった段階で、「さあ、環境構築はできたぞ。…さて、ここから一体何を書こうかなあ。どうしよう」と悩んじゃうときも…あるよなと。

「そんな馬鹿な。何かを作りたくて環境構築したんでしょ? その何かを書き始めればいいじゃん」と思われるかもしれないけれど。意外とそういう流れじゃない時もあって…。「お? なんだかコレ面白そうだな。少し触ってみるか」なんて動機で、自分にとっては未知の言語・ライブラリを試してみる、てな時もあるわけですよ。

そういうときに、ちょっと困っちゃう。次の段階に進みたいけど、適切なお題が思いつかないのだよなあ。みたいな。

そういったことを考えると、 _「るびま(Rubyist Magazine)」 で紹介されてた、Ruby/SDLのサンプルゲームの仕様 ―― 上から落ちてくる何かをひたすら拾うというゲーム内容は、ゲームプログラミングのお題としては結構イイ感じかもしれない、と。

_Ruby/SDLで始めるゲームプログラミング【前編】

_Ruby/SDL で始めるゲームプログラミング【後編】

このサンプル相当を作れば…。

他にも、ヨサゲなお題はないものだろうか…。

自分の場合はゲームプログラミングについて考えちゃうけど、例えばWebサービス作成版の、「Hello world」の次のお題、とかあっても良さそうだよな…。

電子工作なら、Lチカ(LEDをチカチカさせるアレ)の次のお題、とか。

もっとも、見るからに面白そうと感じられたり、あるいは発展させるとこうなりそう的な想像ができるお題じゃないと、モチベーションが出てこないか…。

プログラミングの世界には、「Hello world」というお題があって。

「コンソール上(あるいはウインドウ内)に、『Hello World』と表示してみよう!」というお題なのだけど。自分が知らない言語やライブラリを使う際には、まずは「Hello world」をやってみる、というのがよくある流れ、だったりするわけで。

非プログラマーさんからは、「えっ? たったそれだけの課題なの?」と思われるかもしれないけれど。コレ、意外と大事な課題で。

「Hello world」をするためには、開発環境の構築・導入が必要で。コンパイルをする言語なら、コンパイラだの何だのをインストールしなきゃいけない。つまり、「Hello world」と表示できた段階で、「これで開発環境の構築は終わったよ」「さあ、後は各自、目的のプログラムを書くだけだよ」という状態になる。「Hello world」すらできないようでは、その先のプログラミングもへったくれもないのです。

しかし…。「Hello world」が終わった段階で、「さあ、環境構築はできたぞ。…さて、ここから一体何を書こうかなあ。どうしよう」と悩んじゃうときも…あるよなと。

「そんな馬鹿な。何かを作りたくて環境構築したんでしょ? その何かを書き始めればいいじゃん」と思われるかもしれないけれど。意外とそういう流れじゃない時もあって…。「お? なんだかコレ面白そうだな。少し触ってみるか」なんて動機で、自分にとっては未知の言語・ライブラリを試してみる、てな時もあるわけですよ。

そういうときに、ちょっと困っちゃう。次の段階に進みたいけど、適切なお題が思いつかないのだよなあ。みたいな。

そういったことを考えると、 _「るびま(Rubyist Magazine)」 で紹介されてた、Ruby/SDLのサンプルゲームの仕様 ―― 上から落ちてくる何かをひたすら拾うというゲーム内容は、ゲームプログラミングのお題としては結構イイ感じかもしれない、と。

_Ruby/SDLで始めるゲームプログラミング【前編】

_Ruby/SDL で始めるゲームプログラミング【後編】

このサンプル相当を作れば…。

- ウインドウの表示。

- 画像の表示(描画)。

- キー入力でプレイヤーキャラを動かす。

- 複数のオブジェクトの発生・移動・描画。

- オブジェクトとプレイヤーキャラのアタリ判定。

- 音楽(BGM)の再生。

- 効果音(SFX)の再生。

他にも、ヨサゲなお題はないものだろうか…。

自分の場合はゲームプログラミングについて考えちゃうけど、例えばWebサービス作成版の、「Hello world」の次のお題、とかあっても良さそうだよな…。

電子工作なら、Lチカ(LEDをチカチカさせるアレ)の次のお題、とか。

もっとも、見るからに面白そうと感じられたり、あるいは発展させるとこうなりそう的な想像ができるお題じゃないと、モチベーションが出てこないか…。

◎ 昔見かけたお題。 :

某社の新人研修時に出されたお題も、基本を学ぶ分にはなんだか良さそうだな、と思い出したりして。

この課題をやると、何が身につくのだろう…。

もっとも、今時はそのあたりフレームワーク云々で用意されてそうな気もする。今時の環境に合ったお題となると、どういった内容になるのだろう。

- 横スクロールシューティングゲームを作れ。

- 自機はカーソルキーで上下左右に動く。

- 自機は弾を撃てる。

- 雑魚敵は画面内に複数出てくる。

- 雑魚敵は自機の弾で消せる。

- 雑魚敵を4種類実装しろ。

- 雑魚敵Aは、画面右から出現。sinカーブで飛んでくる。

- 雑魚敵Bは、画面右から出現。自機を追いかける。

- 雑魚敵Cは、画面左から出現。放物線を描いて画面左に帰っていく。

- 雑魚敵Dは、(仕様失念)

この課題をやると、何が身につくのだろう…。

- 画面内に複数のオブジェクトを出して動かす仕組み、の基本を学べる。

- 速度と加速度の使い方を学ぶ。

- 角度から速度を求めて使うやり方を知る。(三角関数の復習。)

もっとも、今時はそのあたりフレームワーク云々で用意されてそうな気もする。今時の環境に合ったお題となると、どういった内容になるのだろう。

*1: まあ、研修を受けていたほとんどの人は数日で課題をクリアして、残り時間は各々が好き勝手な仕様を追加して遊んでたけど…。

[ ツッコむ ]

2017/11/13(月) [n年前の日記]

#1 [pc][love2d] VMwareにDebian stretchをインストール

動作確認用として、Debian stretch を VMware上にインストールしてみた。環境は Windows10 x64 + VMware。

quiet を、noquiet nosplash に修正して更新。

/sbin/ifconfig で実行。

ip addr でもIPアドレスは確認できる。

自動起動に以下を追加。しようと思ったら追加されてた。

しかしコレだと古いバージョンがインストールされる。最新版をインストールしたい。

SDL2関係をインストール。

_Building LOVE (日本語) - LOVE に従って作業。

love2dの動作確認をしてみたけれど、サウンドは、wav、ogg、mp3、どれも鳴ってくれた。

◎ Debianをインストール。 :

_Debian インストールCD/DVDイメージ - cdimage.debian.or.jp

から、「PC/サーバー用DVDイメージ (64ビット)」、debian-9.2.1-amd64-DVD-1.iso をDL。

VMware上で新規仮想マシンを作成。メモリは2GB。仮想HDDのサイズは16GB。ちなみに、Debianの最低推奨スペックは10GBらしい。

「Graphical install」ではなく「Install」を選択して作業を進めていった。途中の tasksel 画面で、xfce、sshサーバを選択。プリントサーバを非選択。

インストール終了後、再起動したらrootでログイン。設定をしていく。

VMware上で新規仮想マシンを作成。メモリは2GB。仮想HDDのサイズは16GB。ちなみに、Debianの最低推奨スペックは10GBらしい。

「Graphical install」ではなく「Install」を選択して作業を進めていった。途中の tasksel 画面で、xfce、sshサーバを選択。プリントサーバを非選択。

インストール終了後、再起動したらrootでログイン。設定をしていく。

◎ パッケージを最新にする。 :

パッケージを最新に更新。

apt edit-sources または nano /etc/apt/source.list をして、以下を追加。

更新。

ついでに、普段使っていて慣れている aptitude もインストール。

apt edit-sources または nano /etc/apt/source.list をして、以下を追加。

deb http://ftp.jp.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free deb-src http://ftp.jp.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

更新。

apt update apt upgrade

ついでに、普段使っていて慣れている aptitude もインストール。

apt install aptitude

◎ sudoの設定。 :

rootになって作業するのはなんだか怖いので、sudo をインストール。

visudo で設定ファイルを編集できる。以下を追加。

apt install sudo

visudo で設定ファイルを編集できる。以下を追加。

ユーザ名 ALL=(ALL) ALL

◎ ビルド用のアレコレをインストール。 :

sudo aptitude install build-essential linux-headers-amd64

◎ VMware用のアレコレをインストール。 :

VMware用のビデオドライバ + クリップボードやファイルの共有を可能にする、open-vm-tools をインストール。

sudo aptitude install open-vm-tools open-vm-tools-dkms open-vm-tools-desktop

◎ 起動時にテキストで情報をずらずらと表示したい。 :

sudo vi /etc/default/grub

quiet を、noquiet nosplash に修正して更新。

sudo update-grub

◎ ifconfigが見当たらない。 :

sudo aptitude install net-tools

/sbin/ifconfig で実行。

ip addr でもIPアドレスは確認できる。

◎ ユーザフォルダ内の各フォルダを日本語名から英語名に変更。 :

sudo apt-get install xdg-user-dirs-gtk LANG=C xdg-user-dirs-gtk-update

◎ サウンド再生用のツールをインストール。 :

sudo aptitude install mpg321 vorbis-tools flac

◎ xscreensaverをインストール。 :

sudo aptitude install xscreensaver xscreensaver-data-extra xscreensaver-gl xscreensaver-gl-extra xscreensaver-screensaver-bsod xscreensaver-screensaver-dizzy xscreensaver-screensaver-webcollage

自動起動に以下を追加。しようと思ったら追加されてた。

xscreensaver -nosplash

◎ 他の作業。 :

ipv6を無効化したり、sambaをインストールしたり。

◎ love2dをインストール。 :

sudo aptitude install love love

しかしコレだと古いバージョンがインストールされる。最新版をインストールしたい。

SDL2関係をインストール。

sudo apt remove love sudo aptitude search sdl2 sudo aptitude install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-dev libsdl2-gfx-dev

_Building LOVE (日本語) - LOVE に従って作業。

# sudo apt install liballegro4.4 libdevil1c2 libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libopenal-data libopenal1 libphysfs1 # sudo aptitude install lua50 lua5.1 lua5.2 lua5.3 luajit sudo aptitude install liblua5.1-dev sudo aptitude install build-essential autotools-dev automake libtool pkg-config libdevil-dev libfreetype6-dev libluajit-5.1-dev libphysfs-dev libsdl2-dev libopenal-dev libogg-dev libvorbis-dev libflac-dev libflac++-dev libmodplug-dev libmpg123-dev libmng-dev libturbojpeg0 libtheora-dev

mkdir packages cd packages wget https://bitbucket.org/rude/love/downloads/love-0.10.2-linux-src.tar.gz tar zxvf love-0.10.2-linux-src.tar.gz cd love-0.10.2 ./configure make sudo make install

love2dの動作確認をしてみたけれど、サウンドは、wav、ogg、mp3、どれも鳴ってくれた。

[ ツッコむ ]

2016/11/13(日) [n年前の日記]

#1 [python] 消しゴムツールってどうやって実装するのだろう

Python + PySide を使ってお絵描きアプリモドキを作ろうとしているのだけど、消しゴムツールの実装で悩んでしまったり。ブラシ描画なら、QPainter を使えばQPixmap を QPixmap に描画することができるけど。消す時はどうするんだろうなと。

一応、もしかすると QPainter.setCompositionMode() てのが使えるのかも、と思えてきたけど…。

一応、もしかすると QPainter.setCompositionMode() てのが使えるのかも、と思えてきたけど…。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 「NHKスペシャル 終わらない人 宮崎駿」を視聴

_NHKドキュメンタリー - NHKスペシャル「終わらない人 宮崎駿」

という番組がNHKで流れてたので見てみたり。宮崎駿監督は3DCGをやってる若い人達と一緒に、CGアニメ「毛虫のボロ」を作ってますよ、と紹介していく内容で。

気になるシーンがチラホラあって面白い番組だったなと…。それに、こんなこと言ったらアレだけど、そろそろ宮崎駿監督も年齢的にアレなので、どんどん取材して、晩年の様子を出来る限り映像記録として残しておいてほしいと思ったりもするわけで。どれもこれも、貴重な記録になるはず。

_宮崎駿に再び火がついた! 最新作のきっかけはゴミ拾い?? - NHK_PR - NHKオンライン

番組ディレクターさんへのインタビュー記事も面白かった。大変だろうけど、これからも取材を続けてほしいなと。

気になるシーンがチラホラあって面白い番組だったなと…。それに、こんなこと言ったらアレだけど、そろそろ宮崎駿監督も年齢的にアレなので、どんどん取材して、晩年の様子を出来る限り映像記録として残しておいてほしいと思ったりもするわけで。どれもこれも、貴重な記録になるはず。

_宮崎駿に再び火がついた! 最新作のきっかけはゴミ拾い?? - NHK_PR - NHKオンライン

番組ディレクターさんへのインタビュー記事も面白かった。大変だろうけど、これからも取材を続けてほしいなと。

[ ツッコむ ]

2015/11/13(金) [n年前の日記]

#1 [anime][neta] 頻尿ヒロイン

「アニメのヒロインはウンチもオシッコもしないのだ」なる文章をどこかで目にして、そこからなんとなく、貧乳ヒロインならぬ頻尿ヒロインはどうか、脱力系ヒロインならぬ脱糞ヒロインはどうか、などと思いついたり。もしかしてちょっとは新しかったりしないか。

新しけりゃいいってもんじゃねえだろ。そんな設定どこで使えるんだよ。馬鹿じゃねえの自分。

などと自分を罵りたくなったところで、ふと「監獄学園」の存在を思い出したりして。考えてみたら、既にあったんだな…。しかもヒット作…。 *1

そんなの使えねえよ馬鹿じゃねえの、と眉吊り上げて切って捨てるのは、これは凡人のすることだなと。非凡な人材は、例えば監獄学園のように使いこなしてみせちゃってヒット作に繋げていくのだ、とか思いました。ちょっと無理あるか。

前にも書いた記憶があるけど。「アハハ。くっだらねえ。馬鹿馬鹿しい」と思った次の瞬間、「待てよ? ホントに使えないかソレ」とチラリと考えてみるのって意外と大事だよなと。もしかすると「いや、こうすれば…。おお、イケるぞコレ」と名案に辿り着けるかもしれない。もし、チラリと考えることすらなかったら、永遠に名案には辿り着けないわけで。もっとも、大半の思い付きはチラリと考えても「やっぱり使えんわ」となるのがオチですけど。だけど時々、思考という川の底に積もってる、どこでにもある砂の中にも、砂金が混ざってるんですよ。と思いたいわけで。

少なくとも、「か、勘違いしないでよねっ!」と言い出すヒロインより「そんなことよりトイレ行きたい」と言い出すヒロインのほうが絶対に差別化できると思うんですよ。そんな差別化は嫌ですか。嫌ですよね。差別化できればいいってもんでもないよな。うん。

新しけりゃいいってもんじゃねえだろ。そんな設定どこで使えるんだよ。馬鹿じゃねえの自分。

などと自分を罵りたくなったところで、ふと「監獄学園」の存在を思い出したりして。考えてみたら、既にあったんだな…。しかもヒット作…。 *1

そんなの使えねえよ馬鹿じゃねえの、と眉吊り上げて切って捨てるのは、これは凡人のすることだなと。非凡な人材は、例えば監獄学園のように使いこなしてみせちゃってヒット作に繋げていくのだ、とか思いました。ちょっと無理あるか。

前にも書いた記憶があるけど。「アハハ。くっだらねえ。馬鹿馬鹿しい」と思った次の瞬間、「待てよ? ホントに使えないかソレ」とチラリと考えてみるのって意外と大事だよなと。もしかすると「いや、こうすれば…。おお、イケるぞコレ」と名案に辿り着けるかもしれない。もし、チラリと考えることすらなかったら、永遠に名案には辿り着けないわけで。もっとも、大半の思い付きはチラリと考えても「やっぱり使えんわ」となるのがオチですけど。だけど時々、思考という川の底に積もってる、どこでにもある砂の中にも、砂金が混ざってるんですよ。と思いたいわけで。

少なくとも、「か、勘違いしないでよねっ!」と言い出すヒロインより「そんなことよりトイレ行きたい」と言い出すヒロインのほうが絶対に差別化できると思うんですよ。そんな差別化は嫌ですか。嫌ですよね。差別化できればいいってもんでもないよな。うん。

◎ 膀胱炎ヒロイン。 :

ヒロインは膀胱炎なわけですよ。だから学校の授業中、トイレに行きたくなる。でも、恥ずかしいから「トイレに行かせてください」とは言えない。もじもじしてる。

その様子に気づいた主人公。「そういやコイツ、膀胱炎がどうとか言ってたな。もしかしてトイレに行きたいんじゃないのか」。

主人公、手を上げて大声で、「先生、トイレに行ってきていいスか!?」。クラスメートに笑われながら教室を出ていく主人公。その後、ヒロインも「あの…私もトイレに…」

こうしてヒロインの好感度を上げてしまうハーレムラノベの主人公、てのはどうか。どうかと言われても。

その様子に気づいた主人公。「そういやコイツ、膀胱炎がどうとか言ってたな。もしかしてトイレに行きたいんじゃないのか」。

主人公、手を上げて大声で、「先生、トイレに行ってきていいスか!?」。クラスメートに笑われながら教室を出ていく主人公。その後、ヒロインも「あの…私もトイレに…」

こうしてヒロインの好感度を上げてしまうハーレムラノベの主人公、てのはどうか。どうかと言われても。

◎ トイレと言えば。 :

Gレコの、MSにトイレがついてる設定には感心したんですよね…。長時間そこに居なきゃいかんのだから、そりゃ人間誰しもトイレに行きたくなるよな。プラネテスのように、パイロットはオムツをして乗り込むのもアリだけど。ていうか宇宙空間ではそうなっちゃうだろうけど。せめて地上に居る時ぐらいはトイレ欲しいよなと。

何より、アニメキャラでありながら、このキャラ達は生きてるんだなと。ストーリーの駒としてのキャラではあるけど、生物としての人間を描くことを、Gレコは忘れてない。人間は生きてる。生きてるから飯も食う。飯を食ったら出るものも出る。だったらトイレは必要だろと。トイレの設定が無いってことは、そこに居るキャラを生きた人間として扱ってないということでもある。とまで言っちゃうと言い過ぎかもしれないけど。

作品にリアリティを持たせる手管として、食事・入浴・トイレの3つのシーンを挿入するというのがあるけれど。ていうか1stガンダムの時から脚本家さんが意識してやってたわけだけど。Gレコもそのあたりちゃんと工夫してるのだなーと感心させてもらえたのでした。しかもMSについてるとか…そこだけ見てもなんだかSFっぽいわけで。

ていうか、人類が宇宙空間に進出していく場合も、トイレ問題は真剣に考えないといかんのだよな。人間はロボットじゃないから、絶対に出すわけで。

何の話だっけ。

何より、アニメキャラでありながら、このキャラ達は生きてるんだなと。ストーリーの駒としてのキャラではあるけど、生物としての人間を描くことを、Gレコは忘れてない。人間は生きてる。生きてるから飯も食う。飯を食ったら出るものも出る。だったらトイレは必要だろと。トイレの設定が無いってことは、そこに居るキャラを生きた人間として扱ってないということでもある。とまで言っちゃうと言い過ぎかもしれないけど。

作品にリアリティを持たせる手管として、食事・入浴・トイレの3つのシーンを挿入するというのがあるけれど。ていうか1stガンダムの時から脚本家さんが意識してやってたわけだけど。Gレコもそのあたりちゃんと工夫してるのだなーと感心させてもらえたのでした。しかもMSについてるとか…そこだけ見てもなんだかSFっぽいわけで。

ていうか、人類が宇宙空間に進出していく場合も、トイレ問題は真剣に考えないといかんのだよな。人間はロボットじゃないから、絶対に出すわけで。

何の話だっけ。

*1: いやまあ、頻尿なのはヒロインではなく敵キャラだし、脱糞したのはヒロインではなく主人公の親友(とおそらく一方的に思ってる)キャラだったりしますが。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 歯医者に行ってきた

詳細はGRPでメモ。

帰りに、Seria、ホーマック、サンドラッグ、ヨークベニマルに寄って色々購入。

帰りに、Seria、ホーマック、サンドラッグ、ヨークベニマルに寄って色々購入。

[ ツッコむ ]

#3 [nitijyou] 聴診器モドキを作ろうとして失敗

ホーマック(ホームセンター)で、プラスチック製の漏斗 x 2と透明なホースを購入。ホースの端にそれぞれ漏斗をつけて、聴診器っぽいモノを作れないものかと。上手くいけば、PCのどのファンから異音がするのか分かるかなと。

帰宅後工作してみたけど、全然ダメだった。音がほとんど聞こえない。実験失敗。考えが甘かった。

帰宅後工作してみたけど、全然ダメだった。音がほとんど聞こえない。実験失敗。考えが甘かった。

[ ツッコむ ]

2014/11/13(木) [n年前の日記]

#1 [prog][ruby] 昨日書いたツールを書き直し

考えてみたら、スライドショーページを作成する操作をもっと楽にできそうだなと。親父さんのサイトでは、スライドショーページを作る前にアルバムページを必ず作っているのだから、そのアルバムページを渡して解析して表示すべき画像ファイルをリストアップすればいいよなと。

ということで Ruby を使って書き直し。

_imagesize | RubyGems.org | your community gem host

ある程度書けたので、ocra を使って exe化。右クリック → 送る → アプリへのショートカットで、アルバムページのパスを渡して処理ができるので、前より簡単操作でスライドショーページを作れるようになった。

自分のメインPC上ではまあまあの速度で起動したけど、親父さんPC上では起動時にちょっと待たされる感じ。おそらくテンポラリフォルダに解凍する際に時間がかかってる予感。

ということで Ruby を使って書き直し。

- アルバムページの解析には、 Nokogiri を利用。

- 画像サイズの取得には、imagesize を利用。

_imagesize | RubyGems.org | your community gem host

ある程度書けたので、ocra を使って exe化。右クリック → 送る → アプリへのショートカットで、アルバムページのパスを渡して処理ができるので、前より簡単操作でスライドショーページを作れるようになった。

自分のメインPC上ではまあまあの速度で起動したけど、親父さんPC上では起動時にちょっと待たされる感じ。おそらくテンポラリフォルダに解凍する際に時間がかかってる予感。

◎ C#で書き直し。 :

以下の記事で、.NET でもHTMLパーサが使えると知り、だったら C# で書けるかなと。

_.NET 用HTMLパーサ「HTML Agility Pack」 はなかなかイケテる。:ビジネスをデザインするブログ:ITmedia オルタナティブ・ブログ

_.NET の HTML パーサーは Html Agility Pack で決まりでしょ?: ある SE のつぶやき

ということで、Ruby で書いたソレを、VS2013 Express + C# で書き直し。せっかくだから GUIツール化。

Html Agility Pack は NuGet でインストール。ツール → NuGetパッケージマネージャー → ソリューションのNuGetパッケージの管理、だったかな…?

「送る」を利用した時だけ、処理終了後に自動で終了させようかと思ったのだけど。自分で Application.Exit() を呼ぶとエラーダイアログが表示されてしまう。フォームとやらを描画する前に終了処理が呼ばれてしまうのだろうか…?

色々ググってたら、shown イベントとやらが、フォームを最初に描画する際に1回だけ呼ばれるそうで。その中で実処理とアプリ終了を呼んだらエラーが出ない状態になった。

_.NET 用HTMLパーサ「HTML Agility Pack」 はなかなかイケテる。:ビジネスをデザインするブログ:ITmedia オルタナティブ・ブログ

_.NET の HTML パーサーは Html Agility Pack で決まりでしょ?: ある SE のつぶやき

ということで、Ruby で書いたソレを、VS2013 Express + C# で書き直し。せっかくだから GUIツール化。

Html Agility Pack は NuGet でインストール。ツール → NuGetパッケージマネージャー → ソリューションのNuGetパッケージの管理、だったかな…?

「送る」を利用した時だけ、処理終了後に自動で終了させようかと思ったのだけど。自分で Application.Exit() を呼ぶとエラーダイアログが表示されてしまう。フォームとやらを描画する前に終了処理が呼ばれてしまうのだろうか…?

色々ググってたら、shown イベントとやらが、フォームを最初に描画する際に1回だけ呼ばれるそうで。その中で実処理とアプリ終了を呼んだらエラーが出ない状態になった。

[ ツッコむ ]

#2 [ruby] Ruby + Ocra 利用時のアイコンファイルの制限がよく分からない

Rubyスクリプトを Ocra で exe化した際に、自作アイコン画像 (.ico) をつけてみたのだけど、エクスプローラ上で表示すると、大きいアイコン画像が表示されなくて首を捻ったり。

もしかして、Ocra は Windows Vista 以降の、256x256アイコンには対応してないのだろうか…?

もしかして、Ocra は Windows Vista 以降の、256x256アイコンには対応してないのだろうか…?

[ ツッコむ ]

2013/11/13(水) [n年前の日記]

#1 [blender] blenderでビルボード

なんとなく分かってきたかもしれず。

ビルボードってのは…正確な定義は知らないのだけど、昔の3Dゲーム等でよく使われていて。常にカメラのほうを向いている1枚ポリゴン、みたいな認識でいいのかな? 木や雲の表現でよく使われてた記憶があるけど。

それを blender でやってみたいなと。

ググってみたら、特定のオブジェクトをずっと見続ける・追いかけ続けるカメラを実現する手順があって、それが参考になったり。

_【Blender】カメラ:特定のオブジェクトを注視するトラッキング機能

_Blender 2.6 Object tracking, Track camera and lighting to an object tutorial - YouTube

カメラ → オブジェクトの順で複数選択(Shift+右クリック)して、Ctrl+T。「トラック(コンストレイト)」を選ぶと、カメラがオブジェクトを見続けるようになる。動かしたいもの → 見続けたいもの、の順で選択すればいい、ということかな?

この逆をやれば、ビルボードができそう。Planeを生成して、編集モードで頂点を回転させて板を立てて。Plane → カメラの順で複数選択、Ctrl+Tで、「軸固定トラック(コンストレイト)」を選ぶ。すると、Z軸回転しかしない状態で、カメラを見続けるオブジェクトになる。おそらく、木のビルボードなら「軸固定〜」のほうが、雲のビルボードは「トラック〜」のほうが合ってる、のかもしれず。

それを複製(Shift+D)、もしくは、リンク複製(Alt+D)して増やしていけば、それらしくなるかなと。

で、それをどこで使えそうなのかと言えば…。残念ながら、あまり使えない予感も…。

でもまあ、Unity や Vue あたりでは、遠景の木を表現する際にビルボードを混ぜて上手に表現してる、てな話もどこかで見かけたので、使える場面もあるのかもしれず。

ちなみに、「blender ビルボード」で検索すると、パーティクルシステムの1種類としてのビルボードについて解説する記事ばかり出てきて。…そっちでも木のビルボードとかできるのだろうか? そこらへんは、まだ調べてなかったり。

ビルボードってのは…正確な定義は知らないのだけど、昔の3Dゲーム等でよく使われていて。常にカメラのほうを向いている1枚ポリゴン、みたいな認識でいいのかな? 木や雲の表現でよく使われてた記憶があるけど。

それを blender でやってみたいなと。

ググってみたら、特定のオブジェクトをずっと見続ける・追いかけ続けるカメラを実現する手順があって、それが参考になったり。

_【Blender】カメラ:特定のオブジェクトを注視するトラッキング機能

_Blender 2.6 Object tracking, Track camera and lighting to an object tutorial - YouTube

カメラ → オブジェクトの順で複数選択(Shift+右クリック)して、Ctrl+T。「トラック(コンストレイト)」を選ぶと、カメラがオブジェクトを見続けるようになる。動かしたいもの → 見続けたいもの、の順で選択すればいい、ということかな?

この逆をやれば、ビルボードができそう。Planeを生成して、編集モードで頂点を回転させて板を立てて。Plane → カメラの順で複数選択、Ctrl+Tで、「軸固定トラック(コンストレイト)」を選ぶ。すると、Z軸回転しかしない状態で、カメラを見続けるオブジェクトになる。おそらく、木のビルボードなら「軸固定〜」のほうが、雲のビルボードは「トラック〜」のほうが合ってる、のかもしれず。

それを複製(Shift+D)、もしくは、リンク複製(Alt+D)して増やしていけば、それらしくなるかなと。

で、それをどこで使えそうなのかと言えば…。残念ながら、あまり使えない予感も…。

でもまあ、Unity や Vue あたりでは、遠景の木を表現する際にビルボードを混ぜて上手に表現してる、てな話もどこかで見かけたので、使える場面もあるのかもしれず。

ちなみに、「blender ビルボード」で検索すると、パーティクルシステムの1種類としてのビルボードについて解説する記事ばかり出てきて。…そっちでも木のビルボードとかできるのだろうか? そこらへんは、まだ調べてなかったり。

◎ オブジェクトと一緒に動くカメラ。 :

ついでに、オブジェクトと一緒に動くカメラも試してみたり。

やり方は、オブジェクトを親、カメラを子にすればいい。 _blenderメモ: オブジェクトの親子関係 が参考になった。

カメラ → オブジェクトの順で複数選択して、Ctrl+P。「オブジェクト」を選択。これで、オブジェクトが親、カメラが子になる。…子にしたいもの → 親にしたいもの、の順で選択すればいいらしい。

やり方は、オブジェクトを親、カメラを子にすればいい。 _blenderメモ: オブジェクトの親子関係 が参考になった。

カメラ → オブジェクトの順で複数選択して、Ctrl+P。「オブジェクト」を選択。これで、オブジェクトが親、カメラが子になる。…子にしたいもの → 親にしたいもの、の順で選択すればいいらしい。

[ ツッコむ ]

#2 [zatta][neta] ヤラセ番組ついてバカ妄想

時々、TV番組内のヤラセが発覚して放送休止、みたいな話を見かけるのだけど。

「ヤラセの手管をオープンにした番組、って作れないのかなあ」てなことを思ってしまったり。

最初に、ガチで撮った分をちゃんと流しておいて。もちろんそれだけでは今一つなので、スタッフが集まって話し合いを始めて。

「これじゃ盛り上がらねえよ…」

「やっぱり『演出』が必要だろう。俺達の仕事は視聴者楽しませてナンボやで」

「じゃあ、どんな見せ方しようか」

と言い始めたところで、画面一杯に殴り書きのテロップがバーン! 「ヤラセスタート!」

「そこで我々は、ルールを変えることにした」

「テグスでラジコンを引っ掛けることを試みる」

「ダメだダメだ! それじゃモロバレじゃねえか! もっと分からないように引っ張れ!」「スイマセーン!」

最後に、ヤラセを駆使した完成映像を披露して、実に白々しく「なかなかの激戦であった…」とか言って、また来週。

ガチンコでやってるかのように見せることをテーマにするんじゃなくて、普段のTV番組スタッフが一体どんなヤラセを駆使しているのかを紹介しちゃう番組にする、みたいな。

あ。考えてみたら、それをやってみたのが「水曜どうでしょう」だったのか…。番組内で「なんとかインチキできんのか?」「このペースでは間に合いませんのでルールを変更します!」「おい、ディレクター。コレ許されるのか?」「大丈夫です。これは『演出』の範囲です!」とか言い出しちゃう番組って、当時としてはちょっと珍しかったよな…。

皆、どうせ頭悪いんだから、バレないように上手く誤魔化そう、こっそり隠してやっちゃおう、とか考えちゃダメだよ…。「これが俺達のやってることの全てだ! 包み隠さず披露するぜ!」とぶっちゃけたほうが、楽しんでもらえる時もあるんじゃないかなあ、と、思ってしまったのですけど、どうなんでしょうかねえ…。

映画のメイキング映像見てると「ここまでやるか…」と感心する時があったりするけど。それと同じで、そういうTV番組を作ったら、「番組スタッフってアイデアマン揃いだな…よくこんなインチキ思いつくな…」と感心する瞬間が出てきそうな予感も。だとしたら、それはそれでコンテンツになるんじゃないかなと。

まあ、バカ妄想ですけど。

そういやDPZあたりも、そういう方向でやってる記事があったりする印象も。「このままじゃ全然面白くないので作戦を変える」みたいな一文が、まるで息を吐くようにサラッと書いてある時が…。ネットのほうがそのあたりのフットワークは軽い、ということなのかしら。

「ヤラセの手管をオープンにした番組、って作れないのかなあ」てなことを思ってしまったり。

最初に、ガチで撮った分をちゃんと流しておいて。もちろんそれだけでは今一つなので、スタッフが集まって話し合いを始めて。

「これじゃ盛り上がらねえよ…」

「やっぱり『演出』が必要だろう。俺達の仕事は視聴者楽しませてナンボやで」

「じゃあ、どんな見せ方しようか」

と言い始めたところで、画面一杯に殴り書きのテロップがバーン! 「ヤラセスタート!」

「そこで我々は、ルールを変えることにした」

「テグスでラジコンを引っ掛けることを試みる」

「ダメだダメだ! それじゃモロバレじゃねえか! もっと分からないように引っ張れ!」「スイマセーン!」

最後に、ヤラセを駆使した完成映像を披露して、実に白々しく「なかなかの激戦であった…」とか言って、また来週。

ガチンコでやってるかのように見せることをテーマにするんじゃなくて、普段のTV番組スタッフが一体どんなヤラセを駆使しているのかを紹介しちゃう番組にする、みたいな。

あ。考えてみたら、それをやってみたのが「水曜どうでしょう」だったのか…。番組内で「なんとかインチキできんのか?」「このペースでは間に合いませんのでルールを変更します!」「おい、ディレクター。コレ許されるのか?」「大丈夫です。これは『演出』の範囲です!」とか言い出しちゃう番組って、当時としてはちょっと珍しかったよな…。

皆、どうせ頭悪いんだから、バレないように上手く誤魔化そう、こっそり隠してやっちゃおう、とか考えちゃダメだよ…。「これが俺達のやってることの全てだ! 包み隠さず披露するぜ!」とぶっちゃけたほうが、楽しんでもらえる時もあるんじゃないかなあ、と、思ってしまったのですけど、どうなんでしょうかねえ…。

映画のメイキング映像見てると「ここまでやるか…」と感心する時があったりするけど。それと同じで、そういうTV番組を作ったら、「番組スタッフってアイデアマン揃いだな…よくこんなインチキ思いつくな…」と感心する瞬間が出てきそうな予感も。だとしたら、それはそれでコンテンツになるんじゃないかなと。

まあ、バカ妄想ですけど。

そういやDPZあたりも、そういう方向でやってる記事があったりする印象も。「このままじゃ全然面白くないので作戦を変える」みたいな一文が、まるで息を吐くようにサラッと書いてある時が…。ネットのほうがそのあたりのフットワークは軽い、ということなのかしら。

[ ツッコむ ]

2012/11/13(火) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 病院に行ってきた

詳細はGRPでメモ。

[ ツッコむ ]

2011/11/13(日) [n年前の日記]

#1 [pc] AmazonからXL-755BKが届いたのだけど

届いたのだけど…。ちなみに値段は3,350円也。

自分は勘違いをしていた。XL-755BK にはチルト機能がついてない。上下に回るホイールだけだった。なんでも、前の型番ではチルト機能をつけてたけど軸が折れる故障が続出して、チルト機能をつけない製品がこうして出てきたそうで。ちなみに、ドライバを入れるとホイールを使って横スクロールするための機能が追加されるらしい。画面にちょくちょく出現する謎のアイコンがソレらしい。気付かなかった。

今まで X-718BK を使っていた感覚からすると、サイズが大き過ぎて困ってしまったり。これがいわゆる外人サイズと呼ばれるソレなのか。持ちづらい。押しづらい。手が絶えず宙に浮く。ツライ。それに、マウス左端についているボタンまでが遠くて押しづらい。中ボタンの代わりとして使うのは厳しい。自分の手のサイズでは、だけど。

親指側についている5つのボタンは、たしかに便利そう。親指を微妙にずらすだけで5種類の入力操作ができてしまうわけだから、決まった入力操作を何度も行う場面では重宝すること間違い無し。だがしかし、マウスを持った時にちょうど親指が真ん中の赤いボタンの上に来てしまうわけで。移動しようと横方向に力を入れれば、当然ボタンを押してしまいそうになる。故に、ボタンを押し込まず、かつ、マウスがちゃんと横移動するような微妙な力の入れ方を無意識にしてしまって、数十分使っただけなのに腕や肩がバキバキ。…真ん中の赤いボタンには何も割り振らない設定にしようかしら。でも、一番押しやすいボタンだし。なんだかもったいない。

_ドライバ がなかなか落ちてこなくて困った。どうしてこんなに遅いのか。

数時間使ってみたけど、これはダメだと思った。右肩がヤバイ。痛みが出てきた。仕方ないので、X-718BK をネット通販で注文。…最初からそっちを注文しておけば良かった。失敗した。

や。サイズその他がしっくりくる人なら良いマウスなはず。とにかく親指側の多ボタンが絶対に便利だろうと想像するわけで。今回、単に自分の手のサイズと合わなかっただけの話。

自分は勘違いをしていた。XL-755BK にはチルト機能がついてない。上下に回るホイールだけだった。なんでも、前の型番ではチルト機能をつけてたけど軸が折れる故障が続出して、チルト機能をつけない製品がこうして出てきたそうで。ちなみに、ドライバを入れるとホイールを使って横スクロールするための機能が追加されるらしい。画面にちょくちょく出現する謎のアイコンがソレらしい。気付かなかった。

今まで X-718BK を使っていた感覚からすると、サイズが大き過ぎて困ってしまったり。これがいわゆる外人サイズと呼ばれるソレなのか。持ちづらい。押しづらい。手が絶えず宙に浮く。ツライ。それに、マウス左端についているボタンまでが遠くて押しづらい。中ボタンの代わりとして使うのは厳しい。自分の手のサイズでは、だけど。

親指側についている5つのボタンは、たしかに便利そう。親指を微妙にずらすだけで5種類の入力操作ができてしまうわけだから、決まった入力操作を何度も行う場面では重宝すること間違い無し。だがしかし、マウスを持った時にちょうど親指が真ん中の赤いボタンの上に来てしまうわけで。移動しようと横方向に力を入れれば、当然ボタンを押してしまいそうになる。故に、ボタンを押し込まず、かつ、マウスがちゃんと横移動するような微妙な力の入れ方を無意識にしてしまって、数十分使っただけなのに腕や肩がバキバキ。…真ん中の赤いボタンには何も割り振らない設定にしようかしら。でも、一番押しやすいボタンだし。なんだかもったいない。

_ドライバ がなかなか落ちてこなくて困った。どうしてこんなに遅いのか。

数時間使ってみたけど、これはダメだと思った。右肩がヤバイ。痛みが出てきた。仕方ないので、X-718BK をネット通販で注文。…最初からそっちを注文しておけば良かった。失敗した。

や。サイズその他がしっくりくる人なら良いマウスなはず。とにかく親指側の多ボタンが絶対に便利だろうと想像するわけで。今回、単に自分の手のサイズと合わなかっただけの話。

[ ツッコむ ]

2010/11/13(土) [n年前の日記]

#1 [flash] ライフ関係の仕様を実装中

ライフメータ画像が必要なのだけど、そんなものは渡されていないので、自分で勝手に描いて追加することにした。ライフメータの横には、敵の顔のアイコンを表示したい。ドット打ち。プロに比べたらヘタクソだろうけど、何が描いてあるのかぐらいは分かるだろうから、まあいいか。

[ ツッコむ ]

2009/11/13(金) [n年前の日記]

#1 [pc] AmazonにTK-UP84CPSVの交換を申し込み

まずELECOMに、トラブルシートをFAXで送信。30分ほど経った頃に電話がきた。フジワラさんと言う方から、「PC3台に繋いで同じ症状だから、これは初期不良の可能性が高い」とのコメントを貰った。また、Amazonに交換を申し込む際は担当者名とコメントを書くように、とのアドバイスも。対応ありがとうございました。

ということでAmazonに交換の申し込みを。幸い在庫はあるようで、交換手続きに進むことができた。

ということでAmazonに交換の申し込みを。幸い在庫はあるようで、交換手続きに進むことができた。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] Amazonから24インチ液晶ディスプレイとワイヤレスキーボードが届いた

開発用PCを繋ぐために入力が2系統あるディスプレイをこの際入手したほうがいいよなと。また、キーボードをとっかえひっかえする際に、ワイヤレスのほうが色々都合が良さそうだなと。

◎ 24インチ液晶ディスプレイについて。 :

Mitsubishi RDT241WEX。24インチ。1920x1200。54,800円。

IPSパネルを使用しながらも、sRGBに特化したり、入力系統数をDVI-DとアナログRGBの2つだけにしたり等でコスト削減を図った製品、らしい。

同じようにIPSパネルを使用していながら、入力系統がDVD-D x 2、アナログRGB x 1、AdobeRGBも少しサポート、ドット抜け交換もサポート、かつ、値段がもう少し安い DELL U2410 と、どちらがいいか悩んだのだけど。DELLのほうは、いつ入手できるのか判らないし、本当にsRGBに合わせてあるのかちと怪しいしで。とりあえずMitsubishi製のディスプレイを買っておけばそんなに酷い目には合わないだろうと。

とりあえずコレを打ち込んでる今現在、RDT241WEXで画面を表示しているのだけど。1920x1200ってこんなに広々としているとは…。

ドット抜けチェッカの類で確認してみたけど、ドット抜け・ドット欠けは、幸いにして無いように見える。や、最初、画面の真ん中にいつも白い点が見えて、これはヤバいかなと思ったら、単に埃だった…。

DVI-DのほうにはメインPCを繋いでいるので、アナログRGBは何も繋いでない状態。そちらに、開発用PCを繋ごうかと。

気のせいかもしれないけど、なんだか表面が虹色と言うか、何か油でも乗ってるかのようなキラキラした感じがする。特許の関係で今まで使えていた表面処理が使えなくなったIPSパネル、という話も見かけたけれど。そのせいでこんな表面になっているのだろうか。

IPSパネルを使用しながらも、sRGBに特化したり、入力系統数をDVI-DとアナログRGBの2つだけにしたり等でコスト削減を図った製品、らしい。

同じようにIPSパネルを使用していながら、入力系統がDVD-D x 2、アナログRGB x 1、AdobeRGBも少しサポート、ドット抜け交換もサポート、かつ、値段がもう少し安い DELL U2410 と、どちらがいいか悩んだのだけど。DELLのほうは、いつ入手できるのか判らないし、本当にsRGBに合わせてあるのかちと怪しいしで。とりあえずMitsubishi製のディスプレイを買っておけばそんなに酷い目には合わないだろうと。

とりあえずコレを打ち込んでる今現在、RDT241WEXで画面を表示しているのだけど。1920x1200ってこんなに広々としているとは…。

ドット抜けチェッカの類で確認してみたけど、ドット抜け・ドット欠けは、幸いにして無いように見える。や、最初、画面の真ん中にいつも白い点が見えて、これはヤバいかなと思ったら、単に埃だった…。

DVI-DのほうにはメインPCを繋いでいるので、アナログRGBは何も繋いでない状態。そちらに、開発用PCを繋ごうかと。

気のせいかもしれないけど、なんだか表面が虹色と言うか、何か油でも乗ってるかのようなキラキラした感じがする。特許の関係で今まで使えていた表面処理が使えなくなったIPSパネル、という話も見かけたけれど。そのせいでこんな表面になっているのだろうか。

◎ ワイレスキーボードについて。 :

ロジクール K340。テンキー部分あり。4,185円。

テンキー部分があるので、テンキー無しのキーボードよりは横幅があるのだけど。以下のようなレイアウトをしたことで、ほんの少しだけ横幅を狭くしている。

今現在、この文章を件のキーボードで打ち込んでいるけど。キーのタイプ音は、「モクモクモク」という感じ。これなら夜中にガンガン打ち込んでも、隣の部屋までは響かないであろう予感。入力遅延等も、自分の感覚が大味なのか、特に感じない。

ただ、今までフツーのフルキーボードを使っていたので、カーソルキーやDeleteキー、あるいはAltキーやCtrlキーの操作時に入力ミスをしてしまう。慣れれば問題ないのかもしれないけど、それまでは、目視で確認しながらキーを叩くしかナサゲ。

ふと思ったけど、せっかくFnキーを導入したのだから、H,J,K,Lにカーソルキーを割り当てたら面白かったのでは…。や、最初からviを使えと言う話ですな。

テカテカして映り込みする綺麗な本体だけど。指紋が目立つな…。キーボードはあまり綺麗じゃないモノのほうがいいのかもしれない。手の脂がガンガンつくパーツだし。

テンキー部分があるので、テンキー無しのキーボードよりは横幅があるのだけど。以下のようなレイアウトをしたことで、ほんの少しだけ横幅を狭くしている。

- Insert,Delete,Home,End,PgUp,PgDnは、キーを小さくして上部に追いやった。

- カーソルキーは、右Shiftの下のほうに、やはりキーを小さくして追いやった。

- Fnキーを導入して、滅多に使わないキーは別のキーを流用。

今現在、この文章を件のキーボードで打ち込んでいるけど。キーのタイプ音は、「モクモクモク」という感じ。これなら夜中にガンガン打ち込んでも、隣の部屋までは響かないであろう予感。入力遅延等も、自分の感覚が大味なのか、特に感じない。

ただ、今までフツーのフルキーボードを使っていたので、カーソルキーやDeleteキー、あるいはAltキーやCtrlキーの操作時に入力ミスをしてしまう。慣れれば問題ないのかもしれないけど、それまでは、目視で確認しながらキーを叩くしかナサゲ。

ふと思ったけど、せっかくFnキーを導入したのだから、H,J,K,Lにカーソルキーを割り当てたら面白かったのでは…。や、最初からviを使えと言う話ですな。

テカテカして映り込みする綺麗な本体だけど。指紋が目立つな…。キーボードはあまり綺麗じゃないモノのほうがいいのかもしれない。手の脂がガンガンつくパーツだし。

[ ツッコむ ]

2008/11/13(木) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] ImageMagickを最新版にしてみたり

現在のバージョンは 6.4.5-5 のようで、今まで入れていた 6.3.7 よりずいぶん上がってるなと。なので古い版をアンインストールして最新版をインストール。

が、Meadow の動作に影響が。Meadow が ImageMagickのバージョンを決め打ちしている関係で、path設定は 6.2.8 のフォルダにしていたのを忘れてた。

が、Meadow の動作に影響が。Meadow が ImageMagickのバージョンを決め打ちしている関係で、path設定は 6.2.8 のフォルダにしていたのを忘れてた。

◎ _Re: [MD:7566] ImageMagick の動作確認 :

参考にして Meadow 起動用のバッチファイルを作成。Meadow用のImageMagickのpathを、環境変数pathの頭に入れてから、RunMW32.exe を起動。

◎ _Compose -- IM v6 Examples :

ImageMagick を使って差分画像を取り出すことができるらしい。

convert 背景とキャラ.png 背景.png -compose ChangeMask -composite キャラ.png

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 煽られることへの耐性がここのところ無くなってきてる気がする

某巨大匿名掲示板に書き込んだ内容に、幾分定型的に見えなくもない一行煽りレスがついていて。普段ならスルーできるのだけど、なんだか一日中そのレスが頭の中をグルグルと回って、マジに眠ることすらできなくなってしまったり。>自分。状態としては

_「アスペルガー症候群であるならば あのときは迷わず…」

の漫画の奥さんのソレとほぼ同じ、みたいな。かなりマズイ。

こんなときは、そういう場所に行かないよう心掛けたほうがいいのだろうなと。自分が弱ってることを自覚・意識したほうがいいのだろう…。咳が出るのに煙草を吸ってたら馬鹿だし、少し熱っぽいのに薄着で寒空の下をうろつくのも馬鹿だし。ダメージを受ける場所には行かずに部屋で休む。それがきっと一番なのだ。たぶん…。

こんなときは、そういう場所に行かないよう心掛けたほうがいいのだろうなと。自分が弱ってることを自覚・意識したほうがいいのだろう…。咳が出るのに煙草を吸ってたら馬鹿だし、少し熱っぽいのに薄着で寒空の下をうろつくのも馬鹿だし。ダメージを受ける場所には行かずに部屋で休む。それがきっと一番なのだ。たぶん…。

◎ つーかもうこの日記も半年以上更新してないんだけど。 :

ローカルで書き貯めるだけでアップロードしてない。その理由も似たようなところがあって。校正が面倒ってのもあるんだけど、なんかもう、書いてもいないことを書いてるかのように思い込まれて叩かれたり、他者が言ったことを自分が言ったかのように誤読されて叩かれたり、そういうのに逐一誠実に対応するのが面倒になってきて。かといってコメント欄を閉じるのも記事が修正される可能性を考えたらマズイだろという気もして。そのあたりについてもやもやしてるうちに、「アップロードしなきゃ問題は起きないんだよなあ」という気分に。まあ、なんだか色々と耐性が弱くなってきてるのかなと。なもんでずっと更新してないという。

まあ、そのうち校正(?)できたらアップするつもりではいるのですが…。

まあ、そのうち校正(?)できたらアップするつもりではいるのですが…。

[ ツッコむ ]

#3 [web][neta] ネットに書き込みをするときはWebカメラでそのとき撮影した顔写真が横に貼り付けなければならない

という法律ができないだろうかとバカ妄想。

匿名で書き込むことができてしまうから無責任で悪意に満ちた書き込みをうっかりやっちゃうのかな、と思ったりもしたのだけど。個人が比較的特定しやすいと言われる韓国ですら日本と同様の問題が起きてるらしいので、どうも匿名で書き込みできるかどうかというのは本質的なところじゃないのかもしれないなと。とすると、何を付随させれば自制ができるんだろうと。で、なんとなく思ったのが顔写真。コメントの横に顔写真がつけば、「この人がこういうことを言ってるのだ」ということが誰の目にも明確になるよなと。

そういう状況になると黙ってしまう人が増えるんじゃないか、という気もするけど。ソレは元々公衆の面前で発表すべき意見ではなかったのではないか、という気もするわけで。本来その人の中の心の中で留めておくべきことだったか、もしくは、言い方をちょっとマイルドにして他者に伝えたほうがより効果的にその主張が相手に届く場面だったのではないか、みたいな。

自分のblogに自分の顔写真を貼り付けて公開してる人達は、ひょっとすると意識的に、あるいは無意識的に、絶えずそういう自制を自らに課していたのだろうか、という気もしてきた。そうして絶えず自分を見つめ直しながら文章を練っていくのだから、記事の一つ一つもどんどん研ぎ澄まされ、多くの人にとって有用な記事になっていくことが多い。のかもしれない。

自分もこの日記に顔写真を貼り付けようかしら。顔を見られることには、ものすごく抵抗があるけれど、そこを乗り越えると何かが得られるのかもしれない。と妄想したりもするけど実際はどうなんだろうなあ。

というかそこまでするようなことなのか。別にこの日記で飯食ってるわけでもないのに。

匿名で書き込むことができてしまうから無責任で悪意に満ちた書き込みをうっかりやっちゃうのかな、と思ったりもしたのだけど。個人が比較的特定しやすいと言われる韓国ですら日本と同様の問題が起きてるらしいので、どうも匿名で書き込みできるかどうかというのは本質的なところじゃないのかもしれないなと。とすると、何を付随させれば自制ができるんだろうと。で、なんとなく思ったのが顔写真。コメントの横に顔写真がつけば、「この人がこういうことを言ってるのだ」ということが誰の目にも明確になるよなと。

そういう状況になると黙ってしまう人が増えるんじゃないか、という気もするけど。ソレは元々公衆の面前で発表すべき意見ではなかったのではないか、という気もするわけで。本来その人の中の心の中で留めておくべきことだったか、もしくは、言い方をちょっとマイルドにして他者に伝えたほうがより効果的にその主張が相手に届く場面だったのではないか、みたいな。

自分のblogに自分の顔写真を貼り付けて公開してる人達は、ひょっとすると意識的に、あるいは無意識的に、絶えずそういう自制を自らに課していたのだろうか、という気もしてきた。そうして絶えず自分を見つめ直しながら文章を練っていくのだから、記事の一つ一つもどんどん研ぎ澄まされ、多くの人にとって有用な記事になっていくことが多い。のかもしれない。

自分もこの日記に顔写真を貼り付けようかしら。顔を見られることには、ものすごく抵抗があるけれど、そこを乗り越えると何かが得られるのかもしれない。と妄想したりもするけど実際はどうなんだろうなあ。

というかそこまでするようなことなのか。別にこの日記で飯食ってるわけでもないのに。

[ ツッコむ ]

2007/11/13(火) [n年前の日記]

#1 [iappli][cg_tools] パノラマ画像作成実験用素材写真を撮影してきた

自転車で、スポーツ公園脇の土手と、愛宕山公園まで。手持ちのデジカメ、Canon PowerShot A300(単焦点、広角(ぎみ)28mm)と、昨日購入した安物ダメ三脚、親父さんから借りた512MBのコンパクトフラッシュを持って、グルリと撮影。

*1

2時間半ほどかけて、200枚ちょっとの枚数に。

公園は、蚊柱が凄くて大変だった。親父さんや妹の話では、それは蚊じゃなくてユスリカだろうという話だったけど。何にしても顔の周りを覆われてもう大変。

公園は、蚊柱が凄くて大変だった。親父さんや妹の話では、それは蚊じゃなくてユスリカだろうという話だったけど。何にしても顔の周りを覆われてもう大変。

◎ 撮影時の問題が見えてきたような。 :

帰宅後、PCに取り込んだ写真を眺めたり、パノラマ画像合成用ツール hugin で作業してるうちに、色々と問題が見えてきたような。

とにかく、大量に枚数を取らなきゃいけないのが面倒だなと。各画像を、縦、あるいは横方向に何度ずつずらして撮ればいいのか、事前に算出・実測して、なおかつ、三脚等にきっちり目盛りをつけて撮影していかないと、作業的にシンドイ。いきあたりばったりで撮ってたので、無駄な部分もあれば欠落してしまった部分もあって、よろしくなかったなと。

巷の撮影テクニック記事を読むと、カメラを縦にして撮影してる場合が多くて「なんでだろ」と思ってたけど。実際やってみたら、横方向(左右)にカメラを回転させていくより、縦方向(上下)に回転させていくほうが面倒だったので、おそらく巷のソレは、縦方向(上下方向)を極力一気に撮影しよう ―― 撮影画像の長辺と短辺では画角が違う・長辺のほうが角度が大きいので、カメラを縦にしたほうが、上下の風景は一気に収められる ―― ということかもしれないなと思った。…カメラを30度斜めにして撮影してる事例も見かけたけど、それは対角線上がもっとも画角が大きくなることを利用した撮影法らしい。ということで、撮影時のカメラの向きも気を配ったほうが、わずかでも楽になりそうだなと。もっともその場合、専用の雲台が必要になりそうではあるけど。

露出なのかホワイトバランスなのかシャッタースピードなのか判らないのだけど、画像の明るさ・コントラストがバラバラになってしまったのも致命的だった。hugin 上から Autopano-SIFT というプログラムを呼び出すことで、各画像の一致箇所・コントロールポイントなるものを自動で検索してくれるのだけど。今回撮ってきたソレは、画像の明るさ・コントラストがバラバラだったせいか、一致してるはずの部分をかなり見落とされてしまった。後から手作業で、「こことここは同じ」と大量に指定することに。…いや。もしかすると、手持ちの PowerShot A300 の場合、パノラマ画像撮影用のモードを使い続ければ、もしかすると露出等を固定して撮影できたのかもしれない。しかし、上下角度を変えるたびにモードから抜けて入り直してたので…それで明るさ等が違ってしまったのかも。A300のマニュアルを読み直さないと。

ノーダルポイントとやらも、やはり関係がありそうな予感。画像合成の際に、なんだかズレが出るというか…。

雲台? マウンタ? を自作しないとダメだろうか。いや、安物コンパクトデジカメでそこまでするのもどうなんだという話が。そもそもゲームの背景素材としてのパノラマ画像が欲しいだけ・作品としてのパノラマ画像が欲しいわけでもないし。

風が強いと雲の形がどんどん変わっていって、後で合成しようにも形がマチマチ故に一致箇所を自動検索できなくなるのも厳しい。なるほど、魚眼レンズを使って、一発で撮影したくなるわけだなと…。とりあえず、地平線から取らずに、空→地平線→地面の順番で撮影したほうがいいのかもしれず。地面なんてのはそうそう動くものでもないし。変化があり得る空のほうから早目に撮影したほうが問題を回避しやすい、のかな。どうなんだろう。

とにかく、大量に枚数を取らなきゃいけないのが面倒だなと。各画像を、縦、あるいは横方向に何度ずつずらして撮ればいいのか、事前に算出・実測して、なおかつ、三脚等にきっちり目盛りをつけて撮影していかないと、作業的にシンドイ。いきあたりばったりで撮ってたので、無駄な部分もあれば欠落してしまった部分もあって、よろしくなかったなと。

巷の撮影テクニック記事を読むと、カメラを縦にして撮影してる場合が多くて「なんでだろ」と思ってたけど。実際やってみたら、横方向(左右)にカメラを回転させていくより、縦方向(上下)に回転させていくほうが面倒だったので、おそらく巷のソレは、縦方向(上下方向)を極力一気に撮影しよう ―― 撮影画像の長辺と短辺では画角が違う・長辺のほうが角度が大きいので、カメラを縦にしたほうが、上下の風景は一気に収められる ―― ということかもしれないなと思った。…カメラを30度斜めにして撮影してる事例も見かけたけど、それは対角線上がもっとも画角が大きくなることを利用した撮影法らしい。ということで、撮影時のカメラの向きも気を配ったほうが、わずかでも楽になりそうだなと。もっともその場合、専用の雲台が必要になりそうではあるけど。

露出なのかホワイトバランスなのかシャッタースピードなのか判らないのだけど、画像の明るさ・コントラストがバラバラになってしまったのも致命的だった。hugin 上から Autopano-SIFT というプログラムを呼び出すことで、各画像の一致箇所・コントロールポイントなるものを自動で検索してくれるのだけど。今回撮ってきたソレは、画像の明るさ・コントラストがバラバラだったせいか、一致してるはずの部分をかなり見落とされてしまった。後から手作業で、「こことここは同じ」と大量に指定することに。…いや。もしかすると、手持ちの PowerShot A300 の場合、パノラマ画像撮影用のモードを使い続ければ、もしかすると露出等を固定して撮影できたのかもしれない。しかし、上下角度を変えるたびにモードから抜けて入り直してたので…それで明るさ等が違ってしまったのかも。A300のマニュアルを読み直さないと。

ノーダルポイントとやらも、やはり関係がありそうな予感。画像合成の際に、なんだかズレが出るというか…。

風が強いと雲の形がどんどん変わっていって、後で合成しようにも形がマチマチ故に一致箇所を自動検索できなくなるのも厳しい。なるほど、魚眼レンズを使って、一発で撮影したくなるわけだなと…。とりあえず、地平線から取らずに、空→地平線→地面の順番で撮影したほうがいいのかもしれず。地面なんてのはそうそう動くものでもないし。変化があり得る空のほうから早目に撮影したほうが問題を回避しやすい、のかな。どうなんだろう。

◎ 合成にめちゃくちゃ時間がかかる。 :

enblendなるプログラムで実際の合成をするらしいのだけど。-l 29 をつけると最高品質で合成してくれるという記事を見かけて自分も指定したら、合成だけで2時間かかった…。

そもそも素材画像が大きすぎたのかもしれない。A300で撮影できる最高解像度、2048x1536 の画像で合成してたけど。角度を分けて撮影して、後で合成するなら、もっと小さいサイズのほうが現実的、なのかもしれず。試しに各画像を 640x480 に縮小してから合成作業をしたら、圧倒的に処理時間が短くて済んだ。

各画像が640x480でも、最終的に出力される画像はそれなりのサイズになる。ということは、ビデオカメラ等を使って動画で撮影してしまうやり方も、かなり有効・実用性があるのかもしれない。ブラー(?)が入らないようにする必要はありそうだけど。

そもそも素材画像が大きすぎたのかもしれない。A300で撮影できる最高解像度、2048x1536 の画像で合成してたけど。角度を分けて撮影して、後で合成するなら、もっと小さいサイズのほうが現実的、なのかもしれず。試しに各画像を 640x480 に縮小してから合成作業をしたら、圧倒的に処理時間が短くて済んだ。

各画像が640x480でも、最終的に出力される画像はそれなりのサイズになる。ということは、ビデオカメラ等を使って動画で撮影してしまうやり方も、かなり有効・実用性があるのかもしれない。ブラー(?)が入らないようにする必要はありそうだけど。

◎ 一旦各画像を別途保存・enblendをDOS窓から呼んだほうがいいのかも。 :

enblend の実行時、正常に合成してくれないときがある。毎回 hugin から画像を生成するのも時間的に無駄なので、hugin では合成直前の画像を複数のtiffファイルで保存しておいて、別途 enblend を呼び出して試行錯誤したほうが、問題が起きた時の再試行が楽になるかもしれず。

呼び出し方は、

これは確信が持てない話だけど。もしかすると、

呼び出し方は、

enblend -v -m 512 -w -a -l 29 -o OutputImage.tif InputImage*.tifこんな感じだろうか。

- -v

- 処理内容を逐一表示させる。

- -m MemoryMB

- 処理に使うメモリを指定するらしい。「-m 512」なら、512MBを割り当てる、のかな? たぶん。

- -w

- 左端と右端がループするように合成する。360度パノラマ画像を出力する際は、指定しないと話にならない。hugin が呼び出す際は、勝手に -w をつけてるらしい。

- -a

- 画像を何枚か合成した後に、それら画像をさらに合成する、のだと思う。合成回数を少なくする=ちょっとは時間を節約してくれるのかも。品質のほうはどうなるか不明。

- -l Level

- 合成時の品質レベルのようなものを指定するらしい? 「-l 29」といった感じで指定。最大値は29。値が大きいと、合成の不自然さは減るが、グーンと時間がかかる。てな話を見かけた。

- -o 出力ファイル名

- 出力 tiff ファイル名を指定。

- 入力ファイル名

- Input*.tif と指定すれば(ワイルドカード指定)、Input〜.tif という名前の全ファイルを元画像として使ってくれる。

これは確信が持てない話だけど。もしかすると、

- hugin 上で、きりのいい出力画像サイズを指定すること。

- hugin 上で、「クロップ(crop)」関連のオプションは無効にすること。

*1: 手持ちのコンパクトフラッシュは128MBしかないので、70枚ちょっとしか撮れない。

[ ツッコむ ]

2006/11/13(月) [n年前の日記]

#1 [web] 画像掲示板に投稿できない、という質問が来た

親父さんの写真仲間の方から、「plalaに設置してある画像掲示板に、急に投稿できなくなった」という相談がきた。文章は投稿できるが、画像が投稿できないという。

おそらく、アカウントの容量制限をオーバーしたからではないかと想像。以前、親父さんも同じ状況になってたし。

該当掲示板に投稿済みの、画像ファイルの総容量をチェックしてみたら、案の定、アカウント容量制限の5MBを超えていた。 *1 やっぱりコレか。

「投稿件数を少なくして、画像を削除しないと、容量制限に引っ掛かって投稿できない」ということを説明。ついでに、1画像あたりの最大ファイルサイズを少なくすることも提案。…結果的に、1ファイルの最大サイズを200KBにして、投稿可能件数を50件に設定することに。計算では、200KBに近い画像ファイルを投稿していくと、25件ぐらいでまた容量制限に引っ掛かって投稿できなくなるけど。これまでの投稿画像の平均ファイルサイズを求めると100KBよりちょっと下ぐらいなので、まあ、たぶん、容量制限に引っ掛かる場面は少ないんじゃないか、と甘い予想を。

とはいえ。「一度に50件ほど投稿される時もたまにある」との話で。となると、50件の最大投稿件数を指定していたのでは、投稿内容を読む前にログが流れてしまう時も出てくる。…その場合、1画像の最大ファイルサイズをもっと小さい値にして、件数のほうを増やしてもらうしかない。が。その旨伝えると、「ファイルサイズが100KBでは小さすぎる、という話を、つい最近仲間内でしたばかり」とも言っていて。

そういうことであれば、「CGIを利用可能」「今より容量の大きい」別スペース・別サービスを確保して、そちらに引っ越してもらうしかない。が。どうもそういった作業を面倒がってる印象も。

とりあえず様子見をして、やっぱり容量が足りないようなら、そのときは引越しを検討してください、と伝えておいた。

おそらく、アカウントの容量制限をオーバーしたからではないかと想像。以前、親父さんも同じ状況になってたし。

該当掲示板に投稿済みの、画像ファイルの総容量をチェックしてみたら、案の定、アカウント容量制限の5MBを超えていた。 *1 やっぱりコレか。

「投稿件数を少なくして、画像を削除しないと、容量制限に引っ掛かって投稿できない」ということを説明。ついでに、1画像あたりの最大ファイルサイズを少なくすることも提案。…結果的に、1ファイルの最大サイズを200KBにして、投稿可能件数を50件に設定することに。計算では、200KBに近い画像ファイルを投稿していくと、25件ぐらいでまた容量制限に引っ掛かって投稿できなくなるけど。これまでの投稿画像の平均ファイルサイズを求めると100KBよりちょっと下ぐらいなので、まあ、たぶん、容量制限に引っ掛かる場面は少ないんじゃないか、と甘い予想を。

とはいえ。「一度に50件ほど投稿される時もたまにある」との話で。となると、50件の最大投稿件数を指定していたのでは、投稿内容を読む前にログが流れてしまう時も出てくる。…その場合、1画像の最大ファイルサイズをもっと小さい値にして、件数のほうを増やしてもらうしかない。が。その旨伝えると、「ファイルサイズが100KBでは小さすぎる、という話を、つい最近仲間内でしたばかり」とも言っていて。

そういうことであれば、「CGIを利用可能」「今より容量の大きい」別スペース・別サービスを確保して、そちらに引っ越してもらうしかない。が。どうもそういった作業を面倒がってる印象も。

とりあえず様子見をして、やっぱり容量が足りないようなら、そのときは引越しを検討してください、と伝えておいた。

◎ CGIを動かせる無料スペースも一応伝えておいた。 :

Infoseek とか。XREA とかを知らせた。しかし、「Infoseek は障害が多いと仲間内から聞いている」と仰る。となると、XREA その他になるだろうか…。

そもそも、画像掲示板サービスそのものを提供してるところは無いのだろうか。と思って検索したら。今時は、teacupですら画像投稿が可能になっていたらしい。知らなかった。一応進化してたのだな。>teacup。もし、「やっぱり足りない」と言われたら、teacup でも薦めてみるか…。

そもそも、画像掲示板サービスそのものを提供してるところは無いのだろうか。と思って検索したら。今時は、teacupですら画像投稿が可能になっていたらしい。知らなかった。一応進化してたのだな。>teacup。もし、「やっぱり足りない」と言われたら、teacup でも薦めてみるか…。

◎ 実を言うと、場所だけなら既にあるのだけど…。 :

ウチの自宅サーバ上でもCGIを動かせるし、相手の方のアカウントも既に作成済み・利用してる状態だから、そこに設置してもらってもいいのだけど。ただ、相手の方は、ホームページビルダーでWebサイト作成・更新作業をしてるので、まず間違いなくトラブルを起こすだろうと。ホームページビルダーの「サーバ内未使用ファイル検索・削除」機能を使った際、画像掲示板が入ったフォルダ内をバッサリ削除して、お客さんが投稿してくれた文章・画像を消失させてしまう可能性が高い。以前、ウチの親父さんも、自宅サーバに設置した画像掲示板をソレで何度も削除してたりするわけで。

*2

自分で、サーバ側アカウント内のファイル管理がちゃんと出来ているなら、ホームページビルダーの該当機能を使わなくても済むのだろうけど。いかんせん、親父さんもその方も、ローカルPCのHDD内ですら把握できてない場面が時々見受けられて。 *3 となると、ホームページビルダーの各種管理機能を使って作業してもらうしかなく。そうでもしないと無意味なファイルがサーバの中にどんどん残ってしまう。というか親父さんが、既に結構その状態で。転送先設定を public_html/ にせず、空欄のまま転送してしまう・転送設定を間違ってるときがちょくちょくあって。誰からも見れないし、親父さん自身も把握してない、そんなWebページやフォルダがサーバの中にゴチャゴチャと残ってるわけで。トホホ。

自分で、サーバ側アカウント内のファイル管理がちゃんと出来ているなら、ホームページビルダーの該当機能を使わなくても済むのだろうけど。いかんせん、親父さんもその方も、ローカルPCのHDD内ですら把握できてない場面が時々見受けられて。 *3 となると、ホームページビルダーの各種管理機能を使って作業してもらうしかなく。そうでもしないと無意味なファイルがサーバの中にどんどん残ってしまう。というか親父さんが、既に結構その状態で。転送先設定を public_html/ にせず、空欄のまま転送してしまう・転送設定を間違ってるときがちょくちょくあって。誰からも見れないし、親父さん自身も把握してない、そんなWebページやフォルダがサーバの中にゴチャゴチャと残ってるわけで。トホホ。

*1: plalaは、Webページ用と、CGI用で、サーバを分けてある。CGI用は1アカウントにつき5MB固定。Webページ用はほんのちょっとソレより多い。

*2: 「該当フォルダは除外して処理をさせるように」と親父さんには説明したのだけど。しばらくするとそのことを完全に忘れてしまい、やっぱり削除をしてしまう。3回目ぐらいで、とうとうこっちが諦めて、別サーバに設置する ―― plala の CGI用サーバを利用することになったという経緯があるわけで。

*3: 「○○○のファイルはどこにあるのか?」と、親父さんもその方も、時々自分に質問してくるときがあって。他者が作った・保存したファイルが、他者のHDD内のどの場所にあるかなんて、私が知るわけないです…。

*2: 「該当フォルダは除外して処理をさせるように」と親父さんには説明したのだけど。しばらくするとそのことを完全に忘れてしまい、やっぱり削除をしてしまう。3回目ぐらいで、とうとうこっちが諦めて、別サーバに設置する ―― plala の CGI用サーバを利用することになったという経緯があるわけで。

*3: 「○○○のファイルはどこにあるのか?」と、親父さんもその方も、時々自分に質問してくるときがあって。他者が作った・保存したファイルが、他者のHDD内のどの場所にあるかなんて、私が知るわけないです…。

[ ツッコむ ]

#2 [tv] のだめドラマ版を見逃した

上記の相談を受けて、一区切りついたときには、画面にSMAPが映ってた。…まあ、HDDに録画してるからアレなんだけど。

メッセンジャーの有効無効を時間によって自動的に切り替える、等のことはできないだろうか。うーん。

メッセンジャーの有効無効を時間によって自動的に切り替える、等のことはできないだろうか。うーん。

[ ツッコむ ]

2005/11/13(日) [n年前の日記]

#1 [pc] メインPCが不調

ちょっと前から、WinXP利用中に、マウスやキーボードの反応がなくなることがたまにあったのだけど。今回、DVD-R書き込みソフト終了直後に反応がなくなって、これはかなりマズイなと。

リセット後、MEMTEST86 を実行したら、30分ほど経過したところでハングアップしてしまった。…メモリにエラーが出るならともかく、ハングアップは尋常じゃない。WinXP でも MEMTEST86 でも問題が出ると言うことは、OSやHDDではなく、他のハードウェアに起因してる感じ。さては熱暴走だろうか。ファン関係がおかしいとか。それとも電源か。あるいは拡張カード関係がダメになってしまったか。

リセット後、MEMTEST86 を実行したら、30分ほど経過したところでハングアップしてしまった。…メモリにエラーが出るならともかく、ハングアップは尋常じゃない。WinXP でも MEMTEST86 でも問題が出ると言うことは、OSやHDDではなく、他のハードウェアに起因してる感じ。さては熱暴走だろうか。ファン関係がおかしいとか。それとも電源か。あるいは拡張カード関係がダメになってしまったか。

◎ ケースを開けて中を掃除 :

もしかすると内部で付着した埃が冷却を妨害してるのだろうか。と思ったので、CPUファン周辺の埃をエアダスターで吹き飛ばしたり、空気の取り入れ口の埃を掃除機で吸い込んだり。意味があるのかないのかわからんけど。

◎ ついでだから拡張ボード関係も少し変えた :

SCSIボードを外して、前々から購入してあった、USB2.0ボード IO-DATA USB2-PCIL4 を差した。電源関係が絡んでるとしたら、状況が多少は変わるかもしれない。

ビデオカード Mtarox G400 が熱暴走してる可能性もありそうだと思ったので、直下に配置してたキャプチャボード IO-DATA GV-VCP/PCI を最下段のPCIスロットに移動して、G400のヒートシンク周辺に余裕を持たせた。…キャプチャボードの差す場所を変えたことで、動作が怪しくなる可能性もあるけれど。

SCSIボードを外したことで、ウチにはSCSI機器を接続できるPCが無くなってしまった。これで、手持ちの、SCSI接続MOドライブは利用できない状態に。でもまあMOなんて、ここ数年使ってなかったから、どうでもいい問題か…。

ビデオカード Mtarox G400 が熱暴走してる可能性もありそうだと思ったので、直下に配置してたキャプチャボード IO-DATA GV-VCP/PCI を最下段のPCIスロットに移動して、G400のヒートシンク周辺に余裕を持たせた。…キャプチャボードの差す場所を変えたことで、動作が怪しくなる可能性もあるけれど。

SCSIボードを外したことで、ウチにはSCSI機器を接続できるPCが無くなってしまった。これで、手持ちの、SCSI接続MOドライブは利用できない状態に。でもまあMOなんて、ここ数年使ってなかったから、どうでもいい問題か…。

◎ WinXPにキャプチャボード関係のドライバを入れなおし :

_2004/01/25の日記

を元に、ドライバを入れ直し。

最初、サウンドカードから出力されてる音がノイズだらけで焦ったり。デバイスマネージャからキャプチャカードを削除して再起動。ドライバをインストールし直したら真っ当な音が出るようになった。

最初、サウンドカードから出力されてる音がノイズだらけで焦ったり。デバイスマネージャからキャプチャカードを削除して再起動。ドライバをインストールし直したら真っ当な音が出るようになった。

◎ MEMTEST86は1回ぐらいは通るようになった、ような気はするけど :

とりあえずこれで様子を見てみるかな…。

[ ツッコむ ]

#2 [anime] エウレカセブン、技研の回

前回に続いて、怒濤の設定解説。多少は解りやすくなってきただろうか。にしても、少年の姉関連の隠し方には首を捻る。ミサトさんとの会話で、問い質すのが自然だと思うのだが。>少年。言動が不自然。それとも双方、姉がどうなっているか把握済みという設定だろうか。それもそれで視聴者おいてけぼり。

*1

そういったところで、視聴者が色々邪推できる程度には、情報をチビチビ出しておくべきだと思うのだが…。この作品は全般的に、そのへんのコントロールが下手な印象が。

さておき、技術者の純真さと恐ろしさを台詞で語ってたあたりは良かった感も。映画もグッド。開発中の映像を見せると、それっぽさが増すなぁ。

さておき、技術者の純真さと恐ろしさを台詞で語ってたあたりは良かった感も。映画もグッド。開発中の映像を見せると、それっぽさが増すなぁ。

*1: もしくは、不自然に見えないように状況を作っておかないといかんだろうと。

[ ツッコむ ]

#3 [anime] マジレンジャー、狙撃者の回

緑の人の英語に感心。こういう意外性を持ってくるとキャラが立つよなあ。

にしても、緑の人の、長男としての責任感の強さは、フィクションとはいえ、見ているのがツライ。自分も長男なもんで。自分はつくづく救いようのないダメ長男だ…。朝っぱらから凹んだ。

にしても、緑の人の、長男としての責任感の強さは、フィクションとはいえ、見ているのがツライ。自分も長男なもんで。自分はつくづく救いようのないダメ長男だ…。朝っぱらから凹んだ。

◎ OP映像における「帽子」のシーンが変わってることに今頃気づいた :

OP映像内で、巨大ロボットが帽子をクイっとあげてるカットがあるのだけど。そこが変わってたことに今頃気がついた。

以前は、帽子と顔が同一パーツになってたせいか、帽子を指で上げるというより、首を微妙に上げている感じになってたけど。 *1 今回は、帽子と顔が別パーツで動いてて、 *2 かつ、若干口元が笑ってる。

なんとなくだけど、こんなカットが作れるなら、勇者シリーズも実写で作れるんじゃないか、という感じがしてきたり。…まあ、勇者シリーズをやろうとすると、CGシーン・合成シーンが多くなり過ぎるだろうし。今の東映特撮関係では、オーバーワークで作れるはずもないだろうけど。

以前は、帽子と顔が同一パーツになってたせいか、帽子を指で上げるというより、首を微妙に上げている感じになってたけど。 *1 今回は、帽子と顔が別パーツで動いてて、 *2 かつ、若干口元が笑ってる。

なんとなくだけど、こんなカットが作れるなら、勇者シリーズも実写で作れるんじゃないか、という感じがしてきたり。…まあ、勇者シリーズをやろうとすると、CGシーン・合成シーンが多くなり過ぎるだろうし。今の東映特撮関係では、オーバーワークで作れるはずもないだろうけど。

[ ツッコむ ]

#4 [anime] ライダーヒビキ、名前の回

前回のヒビキおじさんの発言が、そんな風に絡んでくるとは。わかりやすい繋がりだったはずなのに、全く予想できてなかった>自分。…つまりは、ヒビキおじさんの話と、少年の話は、この作品において完全に乖離するのが当たり前、てな印象を持ってたということかもしれない。

イブキくんの落下で車のフロントガラスが割れるあたりに感心。どうやって割ってるんだろう…。ガラスじゃなくて別の素材なのかな。それとも事前に、割れるようにヒビを入れてあるのか。コマ送りで見ると一応それらしいものが見えるけど。しかし実際のフロントガラスをスーツアクターさんに割らせるとも思えないわけで。

久しぶりのおやっさん登場。やっぱりあの役者さんが出てくると、画面から受ける印象が変わるなぁ。…が、しかし、舞台で忙しいらしくてあまり出られないというのがなんというか。実力派だけど忙しい役者さんより、無名だけど専念してもらえる、年配の役者さんを起用したほうが良かった、てなことはないのだろうか。…歳をとっても役者をしている方というのは、今までそれなりに売れた方、ということでもあろうし。年配の役者さんを使う時点で、専念してもらえるはずもないのだろうな。

イブキくんの落下で車のフロントガラスが割れるあたりに感心。どうやって割ってるんだろう…。ガラスじゃなくて別の素材なのかな。それとも事前に、割れるようにヒビを入れてあるのか。コマ送りで見ると一応それらしいものが見えるけど。しかし実際のフロントガラスをスーツアクターさんに割らせるとも思えないわけで。

久しぶりのおやっさん登場。やっぱりあの役者さんが出てくると、画面から受ける印象が変わるなぁ。…が、しかし、舞台で忙しいらしくてあまり出られないというのがなんというか。実力派だけど忙しい役者さんより、無名だけど専念してもらえる、年配の役者さんを起用したほうが良かった、てなことはないのだろうか。…歳をとっても役者をしている方というのは、今までそれなりに売れた方、ということでもあろうし。年配の役者さんを使う時点で、専念してもらえるはずもないのだろうな。

[ ツッコむ ]

#5 [anime] プリキュアmax、牛若丸と弁慶の回

敵の幹部を前々から弁慶と呼んでた自分だけど。本当に弁慶になってしまうとは。

白の人の弁慶姿を見て、両方イケメンな義経・弁慶というのはどうかと夢想。まあ、どこかでありそうだけど。

白の人の弁慶姿を見て、両方イケメンな義経・弁慶というのはどうかと夢想。まあ、どこかでありそうだけど。

[ ツッコむ ]

#6 [anime] BLOOD+、父親救出の回

あー、そういう身体になったということは、御付の人もそういう過去があるのかしら。それともハーフなのかな。

[ ツッコむ ]

#7 [anime] セイザーX、長距離戦闘用ロボの回

月面での巨大ロボット戦。シチュエーションについてはなかなか考えますな。怪獣がジャンプしてもゆっくり降りてくるとか、月面らしきその手の描写はあったように見えたけど。ただ、月面の重力についてハッキリ台詞で解説はしてなくて、なんだかもったいないなと思ったり。まあ、それを利用した戦闘が行われたわけでもないから、別に解説する必要は無いのだろうな。

[ ツッコむ ]

#8 [nitijyou] また喉にきた

喉のあたりがイガイガする。咳が出る。

[ ツッコむ ]

2004/11/13(土) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 須賀川の松明あかし

今日だったらしい。気づかなかった。資料写真撮れなかった。うう。

[ ツッコむ ]

#2 [web] _上越新幹線とき325号【ありがとう】

_(via あさってのほう)

選曲が上手いなぁ。それにしても、JASRAC…。

選曲が上手いなぁ。それにしても、JASRAC…。

◎ 擬人化 :

_紹介記事中

にあった、

新幹線を擬人化して涙してしまうのはひょっとしたら男だけなんじゃないのかなぁ?の一文に、そういえばそうかも、と思ったり。メカに感情移入するのって男子だけな印象があるなぁ…。何故だろう。人類という種が生き残るためには効率がいいのであろうか。なわけないか。メカに感情移入することで、人類という種が生き残れる状況が思いつかない。そもそも大昔はメカなんて無かったし。

◎ メカ誕生の時期 :

人類の歴史にとって、メカが誕生した時期って、どのへんなんだろう。蒸気機関が発明されたあたりかしら。いや、カラクリ人形もメカといえばメカなのか。

そもそもメカって何だ。…歯車、もしくは電気・電子回路を内包したモノがメカかしら。

そもそもメカって何だ。…歯車、もしくは電気・電子回路を内包したモノがメカかしら。

この記事へのツッコミ

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

#3 [zatta] _この世には等価交換など存在しないのだよ、錬金術師君

[ ツッコむ ]

#4 [zatta] オンリーワン

TVをつけてたら、森永卓郎氏が先生役として登場するTV番組が流れ始めた。『これからの子供達は「○○○○」を目指せ』なるお題が出され、ゲストらしき人が「オンリーワン」を当てはめてたのだけど。ニートが増えるからやめれ。と思った。ナンバーワンもオンリーワンも要らない。これ以上「いい子ちゃん」たちに余計な強迫観念を植え付けてどうするねん。

[ ツッコむ ]

#5 [comic] _X-MENフランチャイズ、大増殖中

こんなにあるのか。スゴイなぁ…

ガイナックスの「トップ2」も、こんな感じの商品展開を視野に入れたが故の…なわけないか。

ガイナックスの「トップ2」も、こんな感じの商品展開を視野に入れたが故の…なわけないか。

◎ _ガンダムシリーズ一覧 :

ふと思い出した。日本にも前例はあるのだな。にしても、こうして眺めてみると、いやはや…。この量を見てしまうと、続編である必要性云々とか、原作の縛り云々の意見に空虚さを感じないでもない。単体で面白ければ、それでいいのかもしれんなぁ…。

[ ツッコむ ]

#6 [anime] SEED2、艦長と議長の回

ワラタ。隠さないな、この作品。

*1

こうすりゃ話題になるというところが判ってるのだろうな。さりとて香辛料だけになるわけでもない。そこが物足りなくもあり、商品としては適切なバランスのようでもあり。…要するに、オイラは好きなんです、この作品。

◎ OP、EDに慣れてきた :

カッコイイな。OP。慣れてくると気持ちいい。曲に合わせてガンダムがポーズをキメるあたり、「うわ、ダセー。でも気持ちイイー」みたいな。ただ、少し気になる点が。前作で出てきた構図ばかりなんだよなぁ…。意図的にそういう映像にしてるのだろうとは思いつつ。実はネタ切れでは、という不安も…。

◎ ということで :

公式サイトにお絵かき掲示板でも設置して、ファンの人達から新OPの構図を募集するという催しはどうかしら。日本初、いや、ひょっとすると世界初の試みかも。などとバカ妄想。

娘さん達が好みのカップリングばかり描きまくって完全に収集がつかなくなる、に100ガバス。

子供さんが何か勘違いして _「にじいろパンツガンダム」「ミサイルガンダム ミサイルー」 を描いてくれないだろうか。無理か。

娘さん達が好みのカップリングばかり描きまくって完全に収集がつかなくなる、に100ガバス。

子供さんが何か勘違いして _「にじいろパンツガンダム」「ミサイルガンダム ミサイルー」 を描いてくれないだろうか。無理か。

◎ SEED2で思い出したので書いとく :

女性向けにガンダムの恋愛シミュゲーとか作れないかな…。プレイヤー(ヒロイン)はMSパイロット。彼女の周りには、ナントカの彗星と呼ばれる先輩(男)が居たり、乱暴口調だけど頼れる同期パイロット(男)が居たり、なよなよしてる後輩新米パイロット(男)が居たり、いつでも冷静沈着な渋い艦長(男)が居たり、何故かテレパシーで話ができてしまう敵のパイロット(男)が居たり、とかそういう感じで。もちろん皆美形。…いや、言ってみただけ。制作費と販売数を想像すると、赤字になりそうです。

少女漫画雑誌にガンダム漫画載せられないかな…。花ゆめにガンダムが登場するの。と妹に話してみたら、ガンダムは角川系だろうから白泉社の雑誌で連載は無理ではないかと言われた。むぅ。なるほど。また、妹曰く、角川の少女漫画雑誌にSEED漫画が載ってたことがある(!)が、その後動きはなく、どころか雑誌そのものが潰れたのだとか。むぅ。つまりは全くウケなかったのか。…戦場という命のやり取りをする場所で燃え上がらずにはいられない若者達の恋愛模様、てな感じでイケるのではと思ったんだけどなぁ。…考えてみたら、少女漫画でそういう話を作るときは、オカルトだの魔法だのが入ってないとダメかもしれん。しかも女性はパッと見で良し悪しを決めるから、巨大ロボットが目に入った時点でアウトオブ眼中かもしれないなぁ。

少女漫画雑誌にガンダム漫画載せられないかな…。花ゆめにガンダムが登場するの。と妹に話してみたら、ガンダムは角川系だろうから白泉社の雑誌で連載は無理ではないかと言われた。むぅ。なるほど。また、妹曰く、角川の少女漫画雑誌にSEED漫画が載ってたことがある(!)が、その後動きはなく、どころか雑誌そのものが潰れたのだとか。むぅ。つまりは全くウケなかったのか。…戦場という命のやり取りをする場所で燃え上がらずにはいられない若者達の恋愛模様、てな感じでイケるのではと思ったんだけどなぁ。…考えてみたら、少女漫画でそういう話を作るときは、オカルトだの魔法だのが入ってないとダメかもしれん。しかも女性はパッと見で良し悪しを決めるから、巨大ロボットが目に入った時点でアウトオブ眼中かもしれないなぁ。

*1: いや、一応隠してはいるけど。

[ ツッコむ ]

#7 [zatta] 『肉・魚を「気持ち悪い」という女子高生』という一文を読んで

そういや女子高生って、なんだかよくわからないグロテスクなものを「カワイイ」とか言ってるような印象も。彼女達にとっての「カワイイ」と「キモチワルイ」の境界線はどこにあるんだろう…。

[ ツッコむ ]

#8 [zatta] _やる気は人一倍あります!

[ ツッコむ ]

2003/11/13(木) [n年前の日記]

#1 [pc] WindowsUpdateサイトを開いたけど何も出てこなかった

_このセキュリティパッチ

があるはずなのに。Win98のサポートって本当に終ったのだな。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] 電源が足りてなさそう

親父さんのPC。

_電源電卓

で大まかに計算したら、現状のパーツ構成で動かすには電源が足りてない模様。大半の300W製品であれば問題無さげ。どこかで安く売ってないか。あるいはパーツ構成を変える方向で検討しようか。

[ ツッコむ ]

#3 _こんな映画見て泣くな!

当方、トトロとセラムンR映画版で泣いた経験ありだったり。まさかそんなヤツ居ないよな、と思ったらそうでもなかった。

_(from 雅楽多最終出口)

[ ツッコむ ]

#4 自民の選挙運動手伝うと1日1万もでるんか…

_11月10日参照。民主と自民の両方で選挙運動に関わった人の話。

民主はボランティアなのか。最大野党であっても、やはり野党である以上、台所事情はどこも同じらしい。

*1

…どうして自民だけそんなにお金があるのだろう。

_(from カトゆー家断絶)

*1: 学生時代、友人に誘われて共産の選挙運動を覗いた事があるけど。近所のおばちゃん達が集まって、手伝ってる人達の為にオニギリとか豚汁とか作ってた。あの材料はおばちゃん達が自宅から持ち寄ったものだろうか。それとも一応材料費ぐらいは出てたのか。何にせよボランティア。金なんて出ない。

[ ツッコむ ]

#5 犬、逃走

親父さんが逃がしてしまったのだけど、1時間ほどで帰ってきた。以前逃げ出した際は数日戻らず、かなり離れたところで親切な方に発見・連絡してもらったり。さすがに最近は戻る場所を認識できた様子。それはともかくとして、どこかで悪さをしてきたのではないかと不安。呑気に笑ってる場合じゃないだろうに>親父さん。

[ ツッコむ ]

#6 [anime] 赤い555ってアレだけ?

アギト以降の平成ライダーはパワーアップバージョンや新アイテムをほとんど活用してないので非常にもったいない感が。予算やスケジュールの問題だろうか。考えてみれば平成ライダーの質的ピークはえてして劇場版近辺。この時期は息切れ寸前、残存戦力でかろうじて凌いでる状態であろうし、スタッフの頑張りには頭が下がる、と言えるのかも。

ツッコミどころあり過ぎの脚本。と言ってもそもそも整合性の無い少年漫画的展開が売りだし、それはそれで面白いから、マル。

ツッコミどころあり過ぎの脚本。と言ってもそもそも整合性の無い少年漫画的展開が売りだし、それはそれで面白いから、マル。

[ ツッコむ ]

#7 [anime] ローズマリーさん大活躍

ナージャ。こんな展開になるとは当初予測してなかった。凄いや。しかし低年齢女児はあの手の暗い話をどの程度楽しんでくれているのだろう。「暗い話が好きなのは制作者と大きいお友達だけではないのか」という不安が。

*1

*1: 昔、劇場でセラムンRを鑑賞した事があるのだけど、ギャグシーン以外は子供達に全く受けてなかった。クライマックスなのに、「帰ろーよー、つまんないよー」と周囲の子供達がダダこねていてショックを受けた記憶が。

[ ツッコむ ]

#8 [anime] うさぎの性格付けがいい

セラムンpure。アニメのセラムンで、うさぎ以外のセーラー戦士が「うさぎに救われた」云々と喋ってて、その「とってつけた感」にガックリきた記憶があるのだけど。しかしpureのアレなら納得できそう。積み重ねてる感じがする。イイヨイイヨー。

[ ツッコむ ]

#9 [anime] 脚本とか演出とか

視聴者には、どこからどこまでが脚本によるところで、どこからどこまでが演出によるところなのか判断が難しく。セリフは全て脚本によるものかと言えばそういうわけでもなく、例えば1stガンダムの名セリフの数々は監督自身が書き加えたものだったりするらしいし、演出がコンテで脚本を大幅に改変なんて話もよく聞くし。

井上脚本とか小林脚本とか田崎演出とか田村演出とか言っても視聴者による根拠の無い想像でしかなく、中居クンとキムタクが楽屋でホモってる云々のやおい妄想話とレベル的には大差無い。一視聴者が脚本家や演出家のそれぞれの仕事内容に対して評価を下すなど到底不可能。…もちろん大半の人はそれを踏まえた上で、あえて「○○脚本」等称して楽しんで(?)いるのだろうけど。

井上脚本とか小林脚本とか田崎演出とか田村演出とか言っても視聴者による根拠の無い想像でしかなく、中居クンとキムタクが楽屋でホモってる云々のやおい妄想話とレベル的には大差無い。一視聴者が脚本家や演出家のそれぞれの仕事内容に対して評価を下すなど到底不可能。…もちろん大半の人はそれを踏まえた上で、あえて「○○脚本」等称して楽しんで(?)いるのだろうけど。

[ ツッコむ ]

2002/11/13(水) [n年前の日記]

#1 O157ゲーム

_エロゲキャラ使おうが、元AV女優使おうが、

目的を果たすそうとした時、より効果が期待できるなら、それでいいじゃない。

一番大事な事、忘れてはならない事は何ですか?

子供達にO157について興味を持ってもらうことでしょ。

そこをまず第一に考えるべきじゃないのか。 _≫

目的を果たすそうとした時、より効果が期待できるなら、それでいいじゃない。

一番大事な事、忘れてはならない事は何ですか?

子供達にO157について興味を持ってもらうことでしょ。

そこをまず第一に考えるべきじゃないのか。 _≫

[ ツッコむ ]

#2 [zatta] O157ゲーム

_エロゲキャラ使おうが、元AV女優使おうが、

目的を果たそうとした時、より効果が期待できるなら、それでいいじゃない。

一番大事な事、忘れてはならない事は何ですか?

子供達にO157について興味を持ってもらい、知ってもらうことでしょ。

そこをまず第一に考えるべきじゃないのか。

エロゲキャラとか元AV女優とかは、

O157について知ってもらう、という目的を考えれば、極めて些末な事じゃないでしょうか。

つーか差別してるだけじゃん。

元AV女優は子供達の前に姿を見せてはいけないのですか?

そういうくだらない差別主義を、何の躊躇もなく世間に露呈させてる愚かさに吐き気がする。

文句を言ってる関係者達は、無責任です。

かたや、子供達にO157の恐怖を知ってもらおうと時間を割いてモノを作った人達。

かたや、アイデアをろくに出しもせず、何も作らず、ひたすら他者の行動を非難ばかりする人達。しかも差別主義者。

後者はなんと恥ずかしい大人の姿でしょうか。

むしろ、そういう恥ずべき大人達の姿を子供達に見せることのほうが、教育衛生上よろしくないです。

文句言ってる人達は、せめて、より効果が期待できる、代案・アイデアを出すべきです。

何も出さずに文句言ってるのは、無責任です。恥知らずです。

ということで私も代案を出します。

この件で文句を言ってる人達を、実写取り込みでゲームに出すのはどうでしょう。

しかしそのまま出しても、所詮は只のおじさんおばさんの画像。子供達が興味を持つとは思えない。

ですからコスプレ(あるいはCGでコラージュ)してゲームに登場してもらいます。

北斗の拳の雑魚キャラのコスプレで登場してもらい、

O157のクイズに答え正解する毎に、秘孔を一つ突く。

満点を取れば「ひでぶ」「あべし」「あわば」と爆裂。

バイオレンス性に子供達の目も釘付けってこれじゃバカゲーじゃないかオイ。

じゃあ、関係者達がやはり実写取り込みで、

ビキニパンツ一丁(ビキニ姿)で60fpsの格闘ゲームっぽく闘うというのはどうか。

O157について答えて正解する毎に必殺技を繰出すのですってソレは _コレ のパクリか。

いやこのゲーム凄いですよ。ムービー見たけど気持ち悪いぐらい動きますね。

バカな内容も技術的に煮詰めていけば突き抜けた作品になる良い見本かと。

バカゲー案はともかく

(つーかどっちも教育上よろしくない上に只のパクリやんか)

少しは真面目な代案を。

ネットでO157ゲームコンテストでも開けばいいのではないかと。

条件は、PCで動いて、O157に関する情報をゲーム中で全て提示すること。

ジャンルは問わない。ADVでもシューティングでも格闘でも音ゲーでもパズルでもいい。

賞金なんて、関係者のポケットマネーを集めた程度で充分ですよ。

たぶん、同人ソフト作ってる連中が結構応募してくるはず。サークルやってる連中なら宣伝になりますしね。

制作者が学生だったら、少ない賞金額でも結構魅力的に見えるでしょう。

援交とかカツ上げして金稼ぐより健康的ですしね(爆)

子供達自身にゲーム作らせちゃうのもいいかもしれません。パソコン教育の一環として。

自分達が、こういうゲームなら面白い、と思うモノを作るだろうから、より効果的かもしれません。

パソコン操作にも慣れ親しむ事ができるし、クリエイティブ(死語?)な体験も出来る。

その後、先輩達が作ったゲームで、後輩達・子供達が遊ぶわけですよ。

それもまた微笑ましい光景ではないですか。

と言った感じに代案ぐらい出しなさい>文句を言ってる関係者

文句しか言わない大人は、恥ずかしいです。

(くだらないアイデアだけ出して満足しちゃって一切行動してない大人もかなり恥ずかしいですがー(自爆))

つーか、コナミとかナムコとかセガとかの大手ゲームメーカーも、

自社キャラを売り出しつつ企業イメージをアップするチャンスだと思うのだけど。

目的を果たそうとした時、より効果が期待できるなら、それでいいじゃない。

一番大事な事、忘れてはならない事は何ですか?

子供達にO157について興味を持ってもらい、知ってもらうことでしょ。