2025/05/16(金) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] blenderで作業中

疑似3D道路関係の実験をしたくなって、blender 3.6.22 LTS を使って作業中。

[ ツッコむ ]

2024/05/16(木) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] 景観作成3DCGソフトVueを試用中。その2

_昨日

に引き続き、景観CG画像を作成することができる3DCGソフト Vue を試用中。

環境はWindows10 x64 22H2。試用しているのは Vue 2023。CPUは AMD Ryzen 5 5600X。RAMは16GB。GPU は NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB。

環境はWindows10 x64 22H2。試用しているのは Vue 2023。CPUは AMD Ryzen 5 5600X。RAMは16GB。GPU は NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB。

◎ 基本的な操作方法 :

ググっていたら、基本的な操作方法を紹介しているページに辿り着けた。

_e-on software - VUE: イーフロンティア

_「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第一回!Vue 2016 R2

_「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第2回!Vue 2016 R2

_水と空気の描き方「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第3回!Vue 2016 R2

_3D景観作成ソフトe-on software社VUEについて | 北国中年クリエイティブ活動雑記

_初心者のためのVueシーン(改訂版) | 銀狐のつぶやき

ありがたや。ざっと眺めれば、ざっくりとした使い方は分かりそう。

_e-on software - VUE: イーフロンティア

_「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第一回!Vue 2016 R2

_「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第2回!Vue 2016 R2

_水と空気の描き方「Vue 2016 R2」の基本的な操作方法第3回!Vue 2016 R2

_3D景観作成ソフトe-on software社VUEについて | 北国中年クリエイティブ活動雑記

_初心者のためのVueシーン(改訂版) | 銀狐のつぶやき

ありがたや。ざっと眺めれば、ざっくりとした使い方は分かりそう。

◎ EcoSystemがよく分からない :

EcoSystemなるものを使うと、木や岩が大量に散らばった感じの画像を作れるらしいのだけど。マテリアルで指定すると、「xxxxxポリゴンになるから out of memory になる(メモリが足りなくなる)かも。このまま処理を続けていいか?」と表示されてしまうことが多くて…。そこで続行の「Yes」をクリックすると、Vueがフリーズしてるのではないかと思えるぐらいにアプリの動作が固まった状態になってしまう。かといって「No」をクリックすると処理が中断されて何も描画されないし…。このあたり解決策は無いのだろうか。

ただ、アプリウインドウの、上のほうのツールバー上に、筆っぽいアイコンがあって、それをクリックするとマウスでドラッグしたところに木や岩を配置してくれる機能が使えると知った。これでもいいんじゃないかな…。手作業で配置することになるけれど、見えてほしい場所に確実に配置できるから、かえって都合がいいかもしれない。

ただ、アプリウインドウの、上のほうのツールバー上に、筆っぽいアイコンがあって、それをクリックするとマウスでドラッグしたところに木や岩を配置してくれる機能が使えると知った。これでもいいんじゃないかな…。手作業で配置することになるけれど、見えてほしい場所に確実に配置できるから、かえって都合がいいかもしれない。

◎ 追加データについて :

大気やオブジェクトのプリセットを選ぼうとして、サムネイル表示をしている際、下向きの矢印がついているものがあって、それらを選ぶと「公式サイトから入手せよ」と表示されてしまっていたのだけど。公式配布サイトの追加データ群をインストールしたら、矢印が消えて使えるようになった。今現在、以下のファイルを追加してある状態。

解凍したら、中に入ってるファイル群を、C:\ProgramData\e-onsoftware\Vue\ にコピーする。自分の場合は、Vueのインストール時に各種フォルダの場所を変更してあるので、D:\ProgramData\e-onsoftware\Vue\ にコピーした。

ただ、植物関係(植生?)のいくつかは、相変わらず「公式サイトから入手せよ」と表示されてしまう。ひょっとして、PlantCatalogなるデータもDLしないとダメだろうか。ちなみに、PlantCatalog関連データは、setup.exe でインストールする模様。

- VueExtra.zip ... 2.5GB

- Extra_Content_2019_Q3.zip ... 2.4GB

- Extra_Content_2019_Q4.zip ... 1.6GB

- Extra_Content_2020_R5.zip ... 2.2GB

- Extra_Content_2021.1_R6.zip ... 2.2GB

解凍したら、中に入ってるファイル群を、C:\ProgramData\e-onsoftware\Vue\ にコピーする。自分の場合は、Vueのインストール時に各種フォルダの場所を変更してあるので、D:\ProgramData\e-onsoftware\Vue\ にコピーした。

ただ、植物関係(植生?)のいくつかは、相変わらず「公式サイトから入手せよ」と表示されてしまう。ひょっとして、PlantCatalogなるデータもDLしないとダメだろうか。ちなみに、PlantCatalog関連データは、setup.exe でインストールする模様。

◎ 地形の上にオブジェクトを落としたい :

オブジェクトを追加した際、地形の上に乗ってるような状態にしたい。手作業で位置を修正するしかないのかな、面倒だなあと思っていたけど、アプリウインドウの左下のあたりに、地形の上にドロップしてくれるアイコンがあると知った。2つあって、どっちがどういう働きをするのか分かってないけど…。

ただ、オブジェクトの基準点がオブジェクトの底面にある場合は上手く処理してくれるけれど、オブジェクトの中心に基準点がある場合は地面にめり込んだ状態になってしまう。そういったオブジェクトは手作業で位置を修正するしかないのだろう…。

ただ、オブジェクトの基準点がオブジェクトの底面にある場合は上手く処理してくれるけれど、オブジェクトの中心に基準点がある場合は地面にめり込んだ状態になってしまう。そういったオブジェクトは手作業で位置を修正するしかないのだろう…。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] 名前のせいで検索しづらい

景観CG画像作成ソフト Vue の操作方法について知りたくて、「vue」でググっても、「Vue.js」の記事ばかり出てきてしまう…。これは困ったな…。いやまあ、「-vue.js」も検索キーワードに追加してググってみているけれど、「Vue.js」を「Vue」と略して書かれてしまった記事も結構あって…。参っちゃうなあ…。

Microsoft Copilot に、Vue について質問しても、平気で Vue.js に関する回答をしてくる始末。困るなあ…。参ったなあ…。

おそらく、Vue のほうが Vue.js より歴史があると思うのだけど。どうして JavaScript界隈は Vue.js なんて名前をつけてしまったんだ…。後から来ておいて、コレは酷い。

もしかして、Vue がこんな状態になったのも、Vue.js のせいだったりして? ググっても情報に辿り着けないのではなあ…。

Microsoft Copilot に、Vue について質問しても、平気で Vue.js に関する回答をしてくる始末。困るなあ…。参ったなあ…。

おそらく、Vue のほうが Vue.js より歴史があると思うのだけど。どうして JavaScript界隈は Vue.js なんて名前をつけてしまったんだ…。後から来ておいて、コレは酷い。

もしかして、Vue がこんな状態になったのも、Vue.js のせいだったりして? ググっても情報に辿り着けないのではなあ…。

[ ツッコむ ]

2023/05/16(火) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] 学習モデルデータの特徴を調べ直してた

画像生成AI Stable Diffusion web UIの学習モデルデータについて、それぞれ特徴を調べ直してた。ググってるうちに目に入って良さそうだなと思ったら即ダウンロードしてたけど、どのデータがどういう属性なのか忘れてしまって…。アニメ系なのか実写系なのかすら忘れてしまったりして…。

ファイル名を頼りに、以下のページを参考にしつつ、Evernote に種類を書き込んでおいた、とメモ。

_リアル系モデル比較・雑感 - NovelAI 5ch Wiki

_モデルについて - としあきdiffusion Wiki*

_【Stable Diffusion】イラスト生成AIのモデル一覧。どれがお好み?

_【2023年版】Stable Diffusion モデルまとめ | BLOG CAKE

_StableDiffusionのおすすめ最新モデルを紹介 | アニメ調イラストのクオリティを劇的に向上させるカスタムモデル | Murasan Lab

_【Stable Diffusion】美少女イラスト生成におすすめのモデルデータまとめ30選+α【実写(フォトリアル) 2.5D アニメイラスト】 | 悠々ログ

_StableDiffusion実写リアル系モデルおすすめ12選|川瀬ゆうえんち

_StableDiffushionモデル25種類×5枚ずつで比較メモ|川瀬ゆうえんち

_AOM3系のモデル比較 - 動かざることバグの如し

_画像生成ai【Stable Diffusion web ui】 モデルまとめ - BLOGWORK by Wis-Labo

_#StableDiffusion で 実写風女性画像生成に適したモデル3選 と モデルのマージ #ControlNet による姿勢の指定に便利な openpose-editor | Digital Life Innovator

_AIグラビア画像 違う顔 の作り方Stable Diffusion - ぶいろぐ

ファイル名を頼りに、以下のページを参考にしつつ、Evernote に種類を書き込んでおいた、とメモ。

_リアル系モデル比較・雑感 - NovelAI 5ch Wiki

_モデルについて - としあきdiffusion Wiki*

_【Stable Diffusion】イラスト生成AIのモデル一覧。どれがお好み?

_【2023年版】Stable Diffusion モデルまとめ | BLOG CAKE

_StableDiffusionのおすすめ最新モデルを紹介 | アニメ調イラストのクオリティを劇的に向上させるカスタムモデル | Murasan Lab

_【Stable Diffusion】美少女イラスト生成におすすめのモデルデータまとめ30選+α【実写(フォトリアル) 2.5D アニメイラスト】 | 悠々ログ

_StableDiffusion実写リアル系モデルおすすめ12選|川瀬ゆうえんち

_StableDiffushionモデル25種類×5枚ずつで比較メモ|川瀬ゆうえんち

_AOM3系のモデル比較 - 動かざることバグの如し

_画像生成ai【Stable Diffusion web ui】 モデルまとめ - BLOGWORK by Wis-Labo

_#StableDiffusion で 実写風女性画像生成に適したモデル3選 と モデルのマージ #ControlNet による姿勢の指定に便利な openpose-editor | Digital Life Innovator

_AIグラビア画像 違う顔 の作り方Stable Diffusion - ぶいろぐ

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 親父さんのスマホに地図アプリをインストールしておいた

親父さんが喜多方のほうまで写真撮影に行っていたらしいのだけど、カーナビの示す道が現状と合ってなくて、道に迷って困った、と愚痴っていたので、親父さんのAndroidスマホに Google Map と Yahoo! Map をインストールして、最低限の使い方を説明しておいた、とメモ。親父さんの車のカーナビよりは、スマホアプリのほうが、まだ多少は新しい地図データを見れるんじゃないのかなと…。目的地の入力も、スマホなら音声入力が使えるから多少は楽だろうし。

もっとも、親父さんのことだから、それらアプリをインストールしたことを、3日後にはすっかり忘れてそうな気もする…。というか、自分もそのうち忘れそう。一応こうしてメモしておくことで、自分の記憶に多少は残ってくれることを期待…。

もっとも、親父さんのことだから、それらアプリをインストールしたことを、3日後にはすっかり忘れてそうな気もする…。というか、自分もそのうち忘れそう。一応こうしてメモしておくことで、自分の記憶に多少は残ってくれることを期待…。

[ ツッコむ ]

2022/05/16(月) [n年前の日記]

#1 [pcem] PCem+Windows98上で仮想PDFプリンタを試用

_昨日、

PCem + Windows98 上で、仮想PDFプリンタ、PrimoPDF 3.1、CutePDF Writer 3.0 の動作確認をしていたわけだけど。他に、Doro PDF Writer、PDFCreator という仮想PDFプリンタがあることも知ったので試用してみた。

環境は、Windows10 x64 21H2 + PCem V17 + Windows98無印。ホストPCのCPUは、AMD Ryzen 5 3600。

環境は、Windows10 x64 21H2 + PCem V17 + Windows98無印。ホストPCのCPUは、AMD Ryzen 5 3600。

◎ Doro PDF Writerを試用。 :

Doro PDF Writer という仮想PDFプリンタも Windows98上で利用できる。今回試用したバージョンは 2.19。

_Doro PDF Writer - k本的に無料ソフト・フリーソフト

_Doro::Create PDF files for free - the sz development

Windows95 から Windows10 まで対応しているのが売りらしい。

DoroSetup.zip をDLして解凍。中に入っていた DoroSetup.exe をWindows98上に HFS を使って転送。実行してインストール。

CutePDF Writer と同様に、プリンタ一覧の中に Doro PDF Writer が表示されるようになった。

何かしらのアプリから印刷指示をすると、ダイアログが開く。上のほうに、ファイルの保存先、保存ファイル名が表示されている。他にも、PDFのタイトル等を指定できる。

ただ、項目名が盛大に文字化けしている。おそらく、今時のOSに合わせた文字コードになっているのだろう。これならまだ英語表記のほうが読めるだけマシな気がする。

インストールフォルダ、C:\Program Files\DoroPDFWriter\Doro.ini 内で、言語設定ができるらしい。メモ帳で開いて、「'Language=en」の先頭の「'」を削除してコメントアウトを外す。これでダイアログが英語表記になった。

生成されたPDFは、ジャギー(?)が目立つ印象を受けた。文字も画像にして出力しているようで、拡大表示するとドットが見えてしまう。これが CutePDF Writer なら、文字は文字のままPDF出力しているようで、拡大表示してもドットが見えたりしない。

_Doro PDF Writer - k本的に無料ソフト・フリーソフト

_Doro::Create PDF files for free - the sz development

Windows95 から Windows10 まで対応しているのが売りらしい。

DoroSetup.zip をDLして解凍。中に入っていた DoroSetup.exe をWindows98上に HFS を使って転送。実行してインストール。

CutePDF Writer と同様に、プリンタ一覧の中に Doro PDF Writer が表示されるようになった。

何かしらのアプリから印刷指示をすると、ダイアログが開く。上のほうに、ファイルの保存先、保存ファイル名が表示されている。他にも、PDFのタイトル等を指定できる。

ただ、項目名が盛大に文字化けしている。おそらく、今時のOSに合わせた文字コードになっているのだろう。これならまだ英語表記のほうが読めるだけマシな気がする。

インストールフォルダ、C:\Program Files\DoroPDFWriter\Doro.ini 内で、言語設定ができるらしい。メモ帳で開いて、「'Language=en」の先頭の「'」を削除してコメントアウトを外す。これでダイアログが英語表記になった。

生成されたPDFは、ジャギー(?)が目立つ印象を受けた。文字も画像にして出力しているようで、拡大表示するとドットが見えてしまう。これが CutePDF Writer なら、文字は文字のままPDF出力しているようで、拡大表示してもドットが見えたりしない。

◎ PDFCreator を試用。 :

PDFCreator という仮想PDFプリンタも見かけた。1.2.3 より前のバージョンなら、Windows98 でも使える模様。

_PDFCreator - Browse /PDFCreator/PDFCreator 0.9.3 at SourceForge.net

_PDFCreator - Browse /PDFCreator/PDFCreator 0.8 at SourceForge.net

_PDF Creator on Windows 98? - PDFCreator / PDFCreator English - pdfforge forums

今回は、PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe を入手してインストールしてみた。これも、プリンタとして登録される。

利用する際は、スタート → プログラム → PDFCreator → PDFCreator を事前に起動しておいて、その状態で各アプリから、PDFCreator という仮想プリンタを選んで印刷しないといかんような気がする。事前にウインドウを出しておかないと、仮想プリンタから印刷しても無反応と言うか、印刷キューに溜まるだけで処理が進んでくれないように見えた。

この仮想プリンタは、文字を文字としてPDF出力してくれるように見えた。拡大表示しても文字は奇麗なままだった。

ただ、ドローソフト G.CREW で作ったA4サイズの図をPDF出力しようとしたら、PDF保存ダイアログが表示されるまで6分ぐらいかかった。印刷しようとしている内容によっては、結構な処理時間がかかるのかもしれない。

_PDFCreator - Browse /PDFCreator/PDFCreator 0.9.3 at SourceForge.net

_PDFCreator - Browse /PDFCreator/PDFCreator 0.8 at SourceForge.net

_PDF Creator on Windows 98? - PDFCreator / PDFCreator English - pdfforge forums

今回は、PDFCreator-0_9_3_GPLGhostscript.exe を入手してインストールしてみた。これも、プリンタとして登録される。

利用する際は、スタート → プログラム → PDFCreator → PDFCreator を事前に起動しておいて、その状態で各アプリから、PDFCreator という仮想プリンタを選んで印刷しないといかんような気がする。事前にウインドウを出しておかないと、仮想プリンタから印刷しても無反応と言うか、印刷キューに溜まるだけで処理が進んでくれないように見えた。

この仮想プリンタは、文字を文字としてPDF出力してくれるように見えた。拡大表示しても文字は奇麗なままだった。

ただ、ドローソフト G.CREW で作ったA4サイズの図をPDF出力しようとしたら、PDF保存ダイアログが表示されるまで6分ぐらいかかった。印刷しようとしている内容によっては、結構な処理時間がかかるのかもしれない。

◎ qvPDFその他は利用できなかった。 :

qvPDFという仮想PDFプリンタも知ったのでインストールしてみようかと思ったけれど、インストーラ、qvPDF_310_setup.exe、

qvPDF_v280_RC8_setup.exe、どちらとも、「Windows NTじゃないとインストールできない」と言ってきた。Windows98 には非対応らしい。

_qvPDF download | SourceForge.net

PDF24 Creator という仮想PDFプリンタも見かけたけれど、これも Windows2000以降に対応とのこと。

_Installation unter windows 98 | PDF24 Hilfezentrum

pdf995というものも見かけたのでDLして試してみたけど、21.1 はインストーラを実行しても、自己解凍する段階で「システムに装着されたデバイスは動作していません」とエラーメッセージを出して終了してしまった。これも現行版は Windows98 に対応してない気配を感じる。

_windows 98 - Printing to a file in windows98 - Stack Overflow

上記の掲示板でのやり取りによると、他の環境でもインストール出来てないらしい。

それはともかく。上記のやり取りの中で、「ウチは GhostScript (GhostPDF) を使ってる」という話が出ている。どうやって導入すればいいのだろう。

_qvPDF download | SourceForge.net

PDF24 Creator という仮想PDFプリンタも見かけたけれど、これも Windows2000以降に対応とのこと。

_Installation unter windows 98 | PDF24 Hilfezentrum

pdf995というものも見かけたのでDLして試してみたけど、21.1 はインストーラを実行しても、自己解凍する段階で「システムに装着されたデバイスは動作していません」とエラーメッセージを出して終了してしまった。これも現行版は Windows98 に対応してない気配を感じる。

_windows 98 - Printing to a file in windows98 - Stack Overflow

上記の掲示板でのやり取りによると、他の環境でもインストール出来てないらしい。

それはともかく。上記のやり取りの中で、「ウチは GhostScript (GhostPDF) を使ってる」という話が出ている。どうやって導入すればいいのだろう。

[ ツッコむ ]

#2 [pcem] NE2000互換のNICの速度

PCem のNIC(ネットワークカード)としては、Novell NE2000、Realtek RTL8029AS のどちらかが選べるみたいなのだけど、転送速度がどのくらいなのか気になる。今のところ NE2000 を選んでいるけれど、HFS を使ってファイルをやり取りしていると、めっちゃ遅い…。

_ネットワークコントローラ雑考

_NE2000互換 - MEMO:はてな支店

上記のページを眺めた感じでは、NE2000、RTL8029AS、どちらも 10BASE-T相当と思っておけばいいのだろうか? だとしたら、そりゃ遅いよな…。

_ネットワークコントローラ雑考

_NE2000互換 - MEMO:はてな支店

上記のページを眺めた感じでは、NE2000、RTL8029AS、どちらも 10BASE-T相当と思っておけばいいのだろうか? だとしたら、そりゃ遅いよな…。

◎ 余談。昔話。自分語り。 :

自分が、PC-9821cb3 と自作PCを初めてLANケーブルで繋いでファイル転送した時は、たしか 10BASE-T を使ってた気がする。今となってはとんでもない遅さだったけど、2台のPC間でファイル転送できることに感動した記憶がある。いやまあ、会社で使ってたPC群では、LAN経由でファイル転送なんて当たり前だったけど、そこはそれ、自分で選んで買ったPC同士が目の前で通信する様子を目にするのは、また違った感動があったというか。秋葉原のなんだかよく分からない店で、ダンボール箱に乱雑に突っ込まれて安売りされてたLANハブを手に取って、「これ本当に使えるのかな」「自分、間違った機器を選んでないかな」と不安になりながらレジに持って行ったことも思い出す。

LANで転送する前は、フロッピーディスク等、物理メディアを使ってファイルのやり取りをしてたわけで。PC同士が通信し合うなんて夢のような話だったなと。それが今では、スマホだの何だので、通信できて当たり前。しかも有線どころか無線で…。いやはや…。

LANで転送する前は、フロッピーディスク等、物理メディアを使ってファイルのやり取りをしてたわけで。PC同士が通信し合うなんて夢のような話だったなと。それが今では、スマホだの何だので、通信できて当たり前。しかも有線どころか無線で…。いやはや…。

[ ツッコむ ]

2021/05/16(日) [n年前の日記]

#1 [debian] D945GSEJT機のDebianを設定中その3

Mini-ITX M/B、Intel D945GSEJTで組んだPCに Debian Linx 10 (buster) i386版をインストールして、アレコレをまだまだ設定中。

◎ vsftpd をインストール。 :

FTPサーバ、vsftpd をインストールして設定。昨日作業をした時はちゃんと動かせなかったけど、設定ファイルを修正して動く状態になった。

インストールは以下。

/etc/vsftpd.chroot_list を、中身が空でもいいので作成しておく。

設定ファイルを編集。

デフォルトでは以下になっているけど…。

今回、IPv6 を無効にして、IPv4 だけを使う状態にしてある環境なので、以下の指定にした。

その他の設定は以下にした。

FTPサーバ再起動。

以下、参考ページ。

_Debian 10 (buster) - FTP サーバ構築! - mk-mode BLOG

_Debian 10 Buster : Vsftpd : インストール : Server World

_FTPサーバ vsftpdの設定(vsftpd.conf)

_vsftpdの設定方法

_vsftpdでパッシブモードを設定する | ex1-lab

_FTPのアクティブモードとパッシブモード + vsftpdでの設定方法 | A Day In The Boy's Life

インストールは以下。

sudo apt install -y vsftpd

/etc/vsftpd.chroot_list を、中身が空でもいいので作成しておく。

sudo touch /etc/vsftpd.chroot_list

設定ファイルを編集。

sudo vi /etc/vsftpd.conf

デフォルトでは以下になっているけど…。

listen=NO listen_ipv6=YES

今回、IPv6 を無効にして、IPv4 だけを使う状態にしてある環境なので、以下の指定にした。

listen=YES listen_ipv6=NO昨日動かなかったのは、このあたりの設定が原因だったらしい。

その他の設定は以下にした。

# anonymousを無効化 anonymous_enable=NO local_enable=YES # 書き込みを許可 write_enable=YES allow_writeable_chroot=YES # ASCIIモードを有効化 ascii_upload_enable=YES ascii_download_enable=YES # chroot関係の設定 chroot_local_user=YES chroot_list_enable=YES chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list ls_recurse_enable=YES # ドットファイル表示 force_dot_files=YES # パーミッション変更コマンドを許可 chmod_enable=YES # Passive mode の使用を許可 pasv_enable=YES # Passive mode 使用ポート範囲を設定 pasv_min_port=1240 pasv_max_port=1243

FTPサーバ再起動。

sudo systemctl restart vsftpd sudo systemctl status vsftpd sudo systemctl is-enabled vsftpd

以下、参考ページ。

_Debian 10 (buster) - FTP サーバ構築! - mk-mode BLOG

_Debian 10 Buster : Vsftpd : インストール : Server World

_FTPサーバ vsftpdの設定(vsftpd.conf)

_vsftpdの設定方法

_vsftpdでパッシブモードを設定する | ex1-lab

_FTPのアクティブモードとパッシブモード + vsftpdでの設定方法 | A Day In The Boy's Life

[ ツッコむ ]

#2 [anime] 「たけしのこれがホントのニッポン芸能史『特撮』」を視聴

NHK-BSP で昨日放送されていたので録画して視聴。円谷特撮その他の大まかな歴史を紹介したり、スマホを使って特撮を試したり、ミニチュアのビルの爆破の仕組みを紹介したり、等々を見せていく番組だった。

ビートたけしが、円谷英二がやったという、ミニチュアの飛行機を逆さにして吊る逸話について説明してたけど、あの説明では何のためにやったのか、何が凄いのか視聴者に伝わらないのではないか…。でもまあ有名な話だからググれば詳しい説明が出てくるだろうし、興味が湧いた人は自分で調べるだろうから問題無いか…。

ミニチュアを撮影してゲームの背景にしている事例が気になった。3Dでスキャンしたということなんだろうか…。それとも静止画として取り込んで背景にしたということなんだろうか…。

ビートたけしが、円谷英二がやったという、ミニチュアの飛行機を逆さにして吊る逸話について説明してたけど、あの説明では何のためにやったのか、何が凄いのか視聴者に伝わらないのではないか…。でもまあ有名な話だからググれば詳しい説明が出てくるだろうし、興味が湧いた人は自分で調べるだろうから問題無いか…。

ミニチュアを撮影してゲームの背景にしている事例が気になった。3Dでスキャンしたということなんだろうか…。それとも静止画として取り込んで背景にしたということなんだろうか…。

[ ツッコむ ]

2020/05/16(土) [n年前の日記]

#1 [anime] 「Infini-T Force」を視聴

メインPCのHDDの中に、CGアニメ「Infini-T Force」の、1,8,9,10話の録画ファイルが残ってたので視聴。これで数GBほどHDDの空き容量が増えるはず。

内容は、タツノコヒーローのガッチャマン、テッカマン、ポリマー、キャシャーンが勢揃いしてCGアニメで大活躍、という説明でいいのだろうか…。

このCG映像スタイル、個人的には結構好みで。若干のセルルック+手塗りテクスチャっぽい感じがリッチに見えるというか。しかしこういうスタイルのCGアニメ作品がその後ほとんど続いてないということは、作業量が大変なのだろうか…。それとも視聴者のウケが悪いのか…。

このアニメ自体はなんだかパッとしなかった印象もあるのだけど、ヒロインの性格設定に難があったとしか思えないなと。世界設定からしてこういう捻くれた性格にするしかないのだろうし、途中で浄化が入って盛り上げる構成なのだろうと容易に予想もできたけど、こんなキャラをずっと見続けるのはツライ…。大変失礼ながら、こんな鬱陶しいヒロインは世界と一緒にさっさと消滅しちゃっていいんじゃね、てなことすら思いつつ眺めてたというか。

設定や脚本面がアレな状態では、映像面でどんだけ頑張ってもリカバーできないのだなと。この作品が当たらなかったのは映像スタイルのせい、と考えてる人が居たらそれは早計だろうと。どう考えても脚本が原因というか、ヒロインの性格が原因でしょう…。映像は全然悪くない。むしろ映像だけが孤軍奮闘していたよなと思えるほどで。

さておき。手元の環境では10話まで録画できていたけど、その後の回は録画できていなかったようで。さあこれから最終決戦、てなところで視聴を終えるしかないのがちょっと残念。でもまあ、どうしても続きが見たくなるような話というわけでもないし、ここで視聴を諦めちゃってもいいよなー、みたいな気分に。つくづく、脚本って大事だなと…。

内容は、タツノコヒーローのガッチャマン、テッカマン、ポリマー、キャシャーンが勢揃いしてCGアニメで大活躍、という説明でいいのだろうか…。

このCG映像スタイル、個人的には結構好みで。若干のセルルック+手塗りテクスチャっぽい感じがリッチに見えるというか。しかしこういうスタイルのCGアニメ作品がその後ほとんど続いてないということは、作業量が大変なのだろうか…。それとも視聴者のウケが悪いのか…。

このアニメ自体はなんだかパッとしなかった印象もあるのだけど、ヒロインの性格設定に難があったとしか思えないなと。世界設定からしてこういう捻くれた性格にするしかないのだろうし、途中で浄化が入って盛り上げる構成なのだろうと容易に予想もできたけど、こんなキャラをずっと見続けるのはツライ…。大変失礼ながら、こんな鬱陶しいヒロインは世界と一緒にさっさと消滅しちゃっていいんじゃね、てなことすら思いつつ眺めてたというか。

設定や脚本面がアレな状態では、映像面でどんだけ頑張ってもリカバーできないのだなと。この作品が当たらなかったのは映像スタイルのせい、と考えてる人が居たらそれは早計だろうと。どう考えても脚本が原因というか、ヒロインの性格が原因でしょう…。映像は全然悪くない。むしろ映像だけが孤軍奮闘していたよなと思えるほどで。

さておき。手元の環境では10話まで録画できていたけど、その後の回は録画できていなかったようで。さあこれから最終決戦、てなところで視聴を終えるしかないのがちょっと残念。でもまあ、どうしても続きが見たくなるような話というわけでもないし、ここで視聴を諦めちゃってもいいよなー、みたいな気分に。つくづく、脚本って大事だなと…。

[ ツッコむ ]

2019/05/16(木) [n年前の日記]

#1 [windows] OCRを試してたり

手持ちの書籍に列挙されてるデータをテキストデータにしたいなと思ったので、OCRの類を試してたり。

昔、ソースネクストで販売されてる、本格読取というOCRを購入したことを思い出したので、試しに使ってみたけれど、これが全然認識されず。どうやら元画像がよろしくないようだなと…。デジカメで斜めから撮影した画像だもんな…。

IrfanView も、プラグインを追加することでOCR機能が使えることを思い出したので試してみたけれど。

_mieki256's diary - IrfanViewのOCR機能を試したり

IrfanView 64bit版では OCR が使えなくて。64bit版をアンインストールして32bit版をインストールしてみたものの、OCR機能についてはUnicode がどうとかエラーが出て利用できず。結局、IrfanView の言語設定を英語にしたところ、OCR機能が使えるようになった。まだこちらのほうが、本格読取より、多少は認識してくれる。

今時は、オンラインで利用できるOCRもあると知り。

_Free Online OCR - convert PDF to Word or Image to text

試用してみたところ、そこそこイイ感じで認識してくれた。

たしか、以前の OCR については、認識処理自体は技術的に頭打ちになって、画像を認識しやすくする工夫や、誤認識した際の修正作業を楽にする方向で改良する流れになっている、と聞いた記憶があるけれど。今はAIがどうとか機械学習がどうとかが使えるらしいし…。その方向で改良された OCR は存在しないのだろうか。

昔、ソースネクストで販売されてる、本格読取というOCRを購入したことを思い出したので、試しに使ってみたけれど、これが全然認識されず。どうやら元画像がよろしくないようだなと…。デジカメで斜めから撮影した画像だもんな…。

IrfanView も、プラグインを追加することでOCR機能が使えることを思い出したので試してみたけれど。

_mieki256's diary - IrfanViewのOCR機能を試したり

IrfanView 64bit版では OCR が使えなくて。64bit版をアンインストールして32bit版をインストールしてみたものの、OCR機能についてはUnicode がどうとかエラーが出て利用できず。結局、IrfanView の言語設定を英語にしたところ、OCR機能が使えるようになった。まだこちらのほうが、本格読取より、多少は認識してくれる。

今時は、オンラインで利用できるOCRもあると知り。

_Free Online OCR - convert PDF to Word or Image to text

試用してみたところ、そこそこイイ感じで認識してくれた。

たしか、以前の OCR については、認識処理自体は技術的に頭打ちになって、画像を認識しやすくする工夫や、誤認識した際の修正作業を楽にする方向で改良する流れになっている、と聞いた記憶があるけれど。今はAIがどうとか機械学習がどうとかが使えるらしいし…。その方向で改良された OCR は存在しないのだろうか。

[ ツッコむ ]

2018/05/16(水) [n年前の日記]

#1 [ubuntu] IO-DATA WN-G300UA がブチブチ切れる

Linux Mint 18.3 + 無線LAN子機 IO-DATA WN-G300UA でLAN接続して作業をしていたのだけど、接続がブチブチ切れる…。

IO-DATA WN-G300UA は rt8192cu とやらのチップを使っているらしいのだけど、Ubuntu 16.04 上ではドライバにバグがあるらしくて。以下で公開されてる版を導入すれば改善する、はずなのだけど。

_pvaret/rtl8192cu-fixes: Realtek 8192 chipset driver, ported to kernel 3.11.

_Realtek RTL8192CU無線LANのバグ対策 | 見よう見まねのブログ

_[Ubuntu] Ubuntu 15.04 - 16.04でロジテックの無線LANアダプタ「LAN-WH300NU2」を使う方法 - Life with IT

_ubuntuインストール時のセットアップ|あらかんゴルフ

改善しない…。以前試した時は目に見えて改善された記憶があるのだけど。

アレコレ試しているうちに面倒臭くなって、有線LANケーブルで接続してしまった…。rt8192cuチップを使った無線LAN子機は、ダメだなあ…。

IO-DATA WN-G300UA は rt8192cu とやらのチップを使っているらしいのだけど、Ubuntu 16.04 上ではドライバにバグがあるらしくて。以下で公開されてる版を導入すれば改善する、はずなのだけど。

_pvaret/rtl8192cu-fixes: Realtek 8192 chipset driver, ported to kernel 3.11.

_Realtek RTL8192CU無線LANのバグ対策 | 見よう見まねのブログ

_[Ubuntu] Ubuntu 15.04 - 16.04でロジテックの無線LANアダプタ「LAN-WH300NU2」を使う方法 - Life with IT

_ubuntuインストール時のセットアップ|あらかんゴルフ

改善しない…。以前試した時は目に見えて改善された記憶があるのだけど。

アレコレ試しているうちに面倒臭くなって、有線LANケーブルで接続してしまった…。rt8192cuチップを使った無線LAN子機は、ダメだなあ…。

[ ツッコむ ]

#2 [blender] LuxCoreRenderについて試してたけどなかなか厳しい

AMD A6-3500 + Linux Mint 18.3 (Ubuntu 16.04 ベース) + blender 2.79b + LuxCoreRender 2.0 を動かせないか試してたけどなかなか厳しい。

OpenCL版とやらが動くかなと思って導入してみたものの、libopencl.so が無いとか言われて、ならばその手のアレコレをインストールしたら動くのかと、sudo apt install mesa-opencl-icd を試したら、依存関係が壊れてるというメッセージが表示されて。

_package management - Installing mesa-opencl-icd in Ubuntu 16.04 - Ask Ubuntu

_Bug #1743018 “Unable to install mesa-opencl-icd because of unmet...” : Bugs : mesa package : Ubuntu

_Testing/EnableProposed - Ubuntu Wiki

xenial-proposed なる版のソレでは修正されているという話も見かけたけれど、Linux Mint 18.3 を使ってるせいか、導入できず。Linux Mint 18.3 って、Ubuntu 16.04ベースじゃなかったの? Ubuntu 16.04 じゃないとダメなのかな…。

そもそも、LuxCoreRender の issue を眺めると、どうも気になる話が。

_Unable to activate addon - Issue #114 - LuxCoreRender/BlendLuxCore

「システムの言語設定が英語以外の環境については知らねえよ。俺達そんな環境持ってねえもん」

「SSSE3 命令を使ってるから対応してないCPUでは動かねえよ」

とか言ってないかコレ。となると、AMD CPU上で動かそうとしてるから落ちるのは当たり前、なのだろうか。

AMD A6-3500 は…。LlanoベースのCPUなのか…。

_AMD Accelerated Processing Unit - Wikipedia

_CPUの拡張命令対応表 - merom686の日記

SSSE3 とやらに対応してるかどうかは分からないな…。cat /proc/cpuinfo をしても sse2 までしか対応してないように見える。3dnow や 3dnowext の文字列は見えるけど。CPU自体は、SSE3 や SSE4a に対応してるみたいだけど、Linux側から使えるかどうかは分からない。

BlendLuxCore v2.1alpha0 (BlendLuxCore-v2.1alpha0-linux64.zip) をダウンロードして使ってみたけど、やっぱり blenderを巻き込んで落ちる。

_Releases - LuxCoreRender/BlendLuxCore

せめてネットワークレンダリングのウインドウだけでも開かないかと試してみても、「PySideが動作に必要だけどインストールする?」と尋ねてきて、「sudo pip3 install PySide」と出てくるけれど、PySide って Pythn 3.4 までしか対応してないから、Python 3.5.2 がインストールされてる Ubuntu 16.04系では pip3 でインストールできないんだよな…。そのために python3-pyside というパッケージが用意されているんだけど、LuxCoreRender の野郎、そっちは無視かよ、っていう。

OpenCL版とやらが動くかなと思って導入してみたものの、libopencl.so が無いとか言われて、ならばその手のアレコレをインストールしたら動くのかと、sudo apt install mesa-opencl-icd を試したら、依存関係が壊れてるというメッセージが表示されて。

$ sudo apt install mesa-opencl-icd

パッケージリストを読み込んでいます... 完了

依存関係ツリーを作成しています

状態情報を読み取っています... 完了

インストールすることができないパッケージがありました。おそらく、あり得

ない状況を要求したか、(不安定版ディストリビューションを使用しているの

であれば) 必要なパッケージがまだ作成されていなかったり Incoming から移

動されていないことが考えられます。

以下の情報がこの問題を解決するために役立つかもしれません:

以下のパッケージには満たせない依存関係があります:

mesa-opencl-icd : 依存: libclc-r600 (>= 0.2.0+git20170330-3) しかし、インストールされようとしていません

依存: libclc-amdgcn (>= 0.2.0+git20170330-3) しかし、インストールされようとしていません

E: 問題を解決することができません。壊れた変更禁止パッケージがあります。

_package management - Installing mesa-opencl-icd in Ubuntu 16.04 - Ask Ubuntu

_Bug #1743018 “Unable to install mesa-opencl-icd because of unmet...” : Bugs : mesa package : Ubuntu

_Testing/EnableProposed - Ubuntu Wiki

xenial-proposed なる版のソレでは修正されているという話も見かけたけれど、Linux Mint 18.3 を使ってるせいか、導入できず。Linux Mint 18.3 って、Ubuntu 16.04ベースじゃなかったの? Ubuntu 16.04 じゃないとダメなのかな…。

そもそも、LuxCoreRender の issue を眺めると、どうも気になる話が。

_Unable to activate addon - Issue #114 - LuxCoreRender/BlendLuxCore

「システムの言語設定が英語以外の環境については知らねえよ。俺達そんな環境持ってねえもん」

「SSSE3 命令を使ってるから対応してないCPUでは動かねえよ」

とか言ってないかコレ。となると、AMD CPU上で動かそうとしてるから落ちるのは当たり前、なのだろうか。

AMD A6-3500 は…。LlanoベースのCPUなのか…。

_AMD Accelerated Processing Unit - Wikipedia

_CPUの拡張命令対応表 - merom686の日記

SSSE3 とやらに対応してるかどうかは分からないな…。cat /proc/cpuinfo をしても sse2 までしか対応してないように見える。3dnow や 3dnowext の文字列は見えるけど。CPU自体は、SSE3 や SSE4a に対応してるみたいだけど、Linux側から使えるかどうかは分からない。

BlendLuxCore v2.1alpha0 (BlendLuxCore-v2.1alpha0-linux64.zip) をダウンロードして使ってみたけど、やっぱり blenderを巻き込んで落ちる。

_Releases - LuxCoreRender/BlendLuxCore

せめてネットワークレンダリングのウインドウだけでも開かないかと試してみても、「PySideが動作に必要だけどインストールする?」と尋ねてきて、「sudo pip3 install PySide」と出てくるけれど、PySide って Pythn 3.4 までしか対応してないから、Python 3.5.2 がインストールされてる Ubuntu 16.04系では pip3 でインストールできないんだよな…。そのために python3-pyside というパッケージが用意されているんだけど、LuxCoreRender の野郎、そっちは無視かよ、っていう。

◎ LuxCoreがビルドできない。 :

LuxCore をビルドし直したら動いたという話もあるらしいので、自分も試してみたり。以下のページで、Ubuntu 16.04上でダイナミックリンク版をビルドする方法が紹介されているのだけど…。

_Compiling LuxCore - LuxCoreRender Wiki

しかし、cmake を走らせてみるとエラーが出る。

TBB が無いとか、C-BLOSC が無いとか言われたので、ググってそれらしいパッケージを探して、sudo apt install libtbb-dev libblosc-dev をしてみた。これなら cmake が通ったので、make を実行。

ちなみに、公式wiki には、make -j 8 と書いてあったけど、これはジョブを8つまで同時に動かすという指定。CPUコアがそんなにあるわけでもないので、今回は指定しなかった。以下のページによると、make -j コア数 x 2 がイイ感じの指定、らしい。

_「-j」オプションと「ccache」でコンパイル時間を400%高速化する方法 | OXY NOTES

さておき、最後の最後でエラーが出た。

_Compiling LuxCore - LuxCoreRender Wiki

# 必要なパッケージのインストール sudo apt-get update sudo apt-get install git cmake g++ flex bison libbz2-dev libopenimageio-dev libtiff5-dev libpng12-dev libgtk-3-dev libopenexr-dev libgl1-mesa-dev python3-dev python3-pip libboost-all-dev # 以下も試しに追加 sudo apt install libtbb2 libtbb-dev libblosc-dev libblosc1 # embree なるものが必要らしい。 wget https://github.com/embree/embree/releases/download/v2.17.1/embree-2.17.1.x86_64.linux.tar.gz tar zxvf embree-2.17.1.x86_64.linux.tar.gz export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`/embree-2.17.1.x86_64.linux/lib:$LD_LIBRARY_PATH # Python の pillow も必要らしい。 sudo pip3 install pillow sudo rm /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_python.so sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_python-py35.so /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libboost_python.so # LuxCore のソースを github から取得 git clone https://github.com/LuxCoreRender/LuxCore.git cd LuxCore # ビルドするための準備 export CMAKE_PREFIX_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/include/x86_64-linux-gnu cmake -D EMBREE_SEARCH_PATH=`pwd`/../embree-2.17.1.x86_64.linux -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.5m.so -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.5m . あるいは、もしかすると OpenCLを無効にするなら以下。 cmake -D LUXRAYS_DISABLE_OPENCL=1 -D EMBREE_SEARCH_PATH=`pwd`/../embree-2.17.1.x86_64.linux -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.5m.so -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.5m . # ビルド make

しかし、cmake を走らせてみるとエラーが出る。

-- Found FLEX: /usr/bin/flex (found version "2.6.0") ERROR--> Could not locate required OpenCL files, disabling OpenCL support - Please check CMake Error at CMakeLists.txt:123 (MESSAGE): --> Could not locate required Intel TBB files - Please check

ERROR--> Could not locate required OpenCL files, disabling OpenCL support - Please check CMake Error at CMakeLists.txt:127 (MESSAGE): --> Could not locate required C-BLOSC files - Please check

TBB が無いとか、C-BLOSC が無いとか言われたので、ググってそれらしいパッケージを探して、sudo apt install libtbb-dev libblosc-dev をしてみた。これなら cmake が通ったので、make を実行。

ちなみに、公式wiki には、make -j 8 と書いてあったけど、これはジョブを8つまで同時に動かすという指定。CPUコアがそんなにあるわけでもないので、今回は指定しなかった。以下のページによると、make -j コア数 x 2 がイイ感じの指定、らしい。

_「-j」オプションと「ccache」でコンパイル時間を400%高速化する方法 | OXY NOTES

さておき、最後の最後でエラーが出た。

[ 92%] Linking CXX executable ../../bin/luxcoredemo /home/xxxxx/luxrender/build/embree-2.17.1.x86_64.linux/lib/libembree.so: `tbb::interface7::internal::task_arena_base::internal_max_concurrency(tbb::interface7::task_arena const*)' に対する定義されていない参照です collect2: error: ld returned 1 exit status samples/luxcoredemo/CMakeFiles/luxcoredemo.dir/build.make:137: ターゲット 'bin/luxcoredemo' のレシピで失敗しました make[2]: *** [bin/luxcoredemo] エラー 1 CMakeFiles/Makefile2:544: ターゲット 'samples/luxcoredemo/CMakeFiles/luxcoredemo.dir/all' のレシピで失敗しました make[1]: *** [samples/luxcoredemo/CMakeFiles/luxcoredemo.dir/all] エラー 2 Makefile:83: ターゲット 'all' のレシピで失敗しました make: *** [all] エラー 2ダメじゃん。ビルドできないじゃん。

◎ embreeからビルドしてみる。 :

libembree.so がエラーを出してるあたりが気になる。もしかして、embree とやらについては、ダウンロードしたバイナリをそのまま使うのではなく、ビルドして、そのビルドした版を利用すれば状況が変わるかもしれない。試してみたり。環境は、AMD A6-3500 + Linux Mint 18.3 (Ubuntu 16.04ベース)。

_Embree

_[SOLVED] CMake can't find GLUT Xi or Xmu

_Releases - embree/embree

必要なパッケージをインストール。

embree-2.17.1.zipをDLして解凍してから…。

エラーっぽいメッセージが出るので、設定項目をテキトーに変更して試した。例えば、Intel製コンパイラを使うかどうかは、該当項目の上で Enter を叩いて OFF にしたりとか。

一応 Makefile ができたっぽいので、makeしてみる。

ビルドできたっぽい。システムにインストールしてみる。

LuxCore のフォルダに移動して、cmakeのキャッシュを削除して、cmake をし直し。

環境変数 LD_LIBRARY_PATH に、embree-2.17.1.x86_64.linux が混じってないことを確認。

LuxCore をビルド。

お? 今度はビルドが通った。かもしれない。bin以下に、luxcoreui ができてるし。

以下で動作確認。

つまり、

それはともかく、blender で使えるようにしたり、pyluxcoretools.zip にまとめたりするのは、どうすれば…。

_Embree

_[SOLVED] CMake can't find GLUT Xi or Xmu

_Releases - embree/embree

必要なパッケージをインストール。

sudo apt install cmake-curses-gui libtbb-dev libglfw3-dev sudo apt install libxmu-dev libxi-dev

embree-2.17.1.zipをDLして解凍してから…。

cd embree-2.17.1 mkdir build cd build ccmake ..なんだかよく分からない画面が出てきた…。cキーを叩くと設定が変えられるらしい。gキーを叩くと Makefile を生成、するのかな。たぶん。

エラーっぽいメッセージが出るので、設定項目をテキトーに変更して試した。例えば、Intel製コンパイラを使うかどうかは、該当項目の上で Enter を叩いて OFF にしたりとか。

一応 Makefile ができたっぽいので、makeしてみる。

make

ビルドできたっぽい。システムにインストールしてみる。

sudo make install sudo ldconfig ldconfig -p | grep embree/usr/local/以下に色々インストールされる模様。

LuxCore のフォルダに移動して、cmakeのキャッシュを削除して、cmake をし直し。

cd ~/hoge/fuga/LuxCore rm CMakeCache.txt rm Makefile

環境変数 LD_LIBRARY_PATH に、embree-2.17.1.x86_64.linux が混じってないことを確認。

echo $LD_LIBRARY_PATH混じってたら…。bash を終了して、再度 bash を起動すればいいんじゃないかな…。

LuxCore をビルド。

export CMAKE_PREFIX_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/include/x86_64-linux-gnu cmake -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.5m.so -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.5m . make

お? 今度はビルドが通った。かもしれない。bin以下に、luxcoreui ができてるし。

以下で動作確認。

bin/luxcoreui scenes/simple/simple.cfgウインドウが表示されて、レンダリングがじわじわ進んだ。ビルドできたっぽい…。

つまり、

- embree のソースをダウンロード・ビルド・インストールして、

- その状態で LuxCore をビルドすれば、

それはともかく、blender で使えるようにしたり、pyluxcoretools.zip にまとめたりするのは、どうすれば…。

◎ ネットワークレンダリング用のファイル群をまとめる。 :

ネットワークレンダリング用のファイル群をまとめたい。

公式サイトからダウンロードできる、luxcorerender-v2.0-linux64.tar.bz2、あるいは、luxcorerender-v2.1alpha0-linux64.tar.bz2 の中身は以下。

このファイル群に対して、手を加えていくことにする。

*.so については、システム側にインストールしてしまったので、無くてもいいはず。例えば以下のように打てば、システム側にインストールされてることが分かる。

なので、*.so は、削除するなり、何かフォルダを作成してその中に移動してしまっていい。今回は、so_bkup というフォルダを作成して、その中に移動してしまった。

luxcoreui、pyluxcore.so、pyluxcoretools.zip については…。

以下を打って実行してみる。

一々打ち込むのは面倒臭いので、起動用のファイルを作成する。

実行権限をつける。

これで ./startlux.sh を実行すれば、件のウインドウが開くようになる。

公式サイトからダウンロードできる、luxcorerender-v2.0-linux64.tar.bz2、あるいは、luxcorerender-v2.1alpha0-linux64.tar.bz2 の中身は以下。

scenes AUTHORS.txt COPYING.txt libembree.so.2 libtbb.so.2 libtbbmalloc.so.2 luxcoreui pyluxcore.so pyluxcoretools.zip README.md

このファイル群に対して、手を加えていくことにする。

*.so については、システム側にインストールしてしまったので、無くてもいいはず。例えば以下のように打てば、システム側にインストールされてることが分かる。

$ ldconfig -p | grep embree

libembree.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libembree.so.2

libembree.so (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libembree.so

$ ldconfig -p | grep tbb

libtbbmalloc_proxy.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbbmalloc_proxy.so.2

libtbbmalloc_proxy.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbbmalloc_proxy.so

libtbbmalloc.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbbmalloc.so.2

libtbbmalloc.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbbmalloc.so

libtbb.so.2 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so.2

libtbb.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtbb.so

なので、*.so は、削除するなり、何かフォルダを作成してその中に移動してしまっていい。今回は、so_bkup というフォルダを作成して、その中に移動してしまった。

luxcoreui、pyluxcore.so、pyluxcoretools.zip については…。

- lxcoreui は、先ほどビルドした LuxCore/bin/ 以下に入ってる。

- pyluxcore.so と pyluxcoretools.zip は、先ほどビルドした LuxCore/lib/ 以下に入ってる。

以下を打って実行してみる。

python3 ./pyluxcoretools.zipウインドウが開いて、NetNode or NetConsole を選択できるボタンが表示された。これでネットワークレンダリングがもしかするとできるかな…。できたらいいな…。

一々打ち込むのは面倒臭いので、起動用のファイルを作成する。

vi startlux.sh中身は以下。

#!/bin/sh python3 ./pyluxcoretools.zip

実行権限をつける。

chmod +x ./startlux.sh

これで ./startlux.sh を実行すれば、件のウインドウが開くようになる。

◎ blender から呼び出したい。 :

Ubuntu 16.04 + blender 2.79b に BlendLuxCore をインストールすると、以下の場所にファイル群が展開される。

bin/ フォルダの中に、pyluxcore.so や pyluxocretools.zip があるな…。これを置き換えてみるか…。

blender 上でレンダラーを LuxCore に切り替えて、Render をしてみても blender が落ちたりしない状態になった。少しは改善されたらしい。

しかし、std::bad_cast と表示されてエラーになってしまう。なんだこりゃ…。

~/.config/blender/2.79/scripts/addons/BlendLuxCore/この中のどれかのファイルを変更すれば…blender から呼び出せるようになるのではないか…。

bin/ フォルダの中に、pyluxcore.so や pyluxocretools.zip があるな…。これを置き換えてみるか…。

blender 上でレンダラーを LuxCore に切り替えて、Render をしてみても blender が落ちたりしない状態になった。少しは改善されたらしい。

しかし、std::bad_cast と表示されてエラーになってしまう。なんだこりゃ…。

[ ツッコむ ]

2017/05/16(火) [n年前の日記]

#1 [anime] 「このすば2」最終回を視聴

録画したままだった最終回をようやく見れた。

素晴らしい出来。ちゃんと盛り上げつつ合間にギャグもちょくちょく入れてくるし、作画も相変わらず縦横無尽というか。

全体的に、手描きアニメの強みを見事に活かした作品だった印象。動きも凝ってるし、表情も、というかいわゆる顔芸も駆使していたし。3DCGではこういうの無理、と思えてくるカットが目白押しで毎回笑いながら感心してたわけで。…いやまあ、昭和アニメを見ていた世代ならフツーに見えてしまう映像かもしれんけど、綺麗なお人形さんをとにかく出しとけばいいんだろ的な昨今のアニメの中ではかなり異彩を放つ存在、ではなかったかと。

そもそもOPからしてスゴイし…。ヒロインがOPでガチゲロ吐いてるアニメはおそらく世界中探しても「このすば」だけ。だと思います。たぶん。素晴らしい。

素晴らしい出来。ちゃんと盛り上げつつ合間にギャグもちょくちょく入れてくるし、作画も相変わらず縦横無尽というか。

全体的に、手描きアニメの強みを見事に活かした作品だった印象。動きも凝ってるし、表情も、というかいわゆる顔芸も駆使していたし。3DCGではこういうの無理、と思えてくるカットが目白押しで毎回笑いながら感心してたわけで。…いやまあ、昭和アニメを見ていた世代ならフツーに見えてしまう映像かもしれんけど、綺麗なお人形さんをとにかく出しとけばいいんだろ的な昨今のアニメの中ではかなり異彩を放つ存在、ではなかったかと。

そもそもOPからしてスゴイし…。ヒロインがOPでガチゲロ吐いてるアニメはおそらく世界中探しても「このすば」だけ。だと思います。たぶん。素晴らしい。

[ ツッコむ ]

2016/05/16(月) [n年前の日記]

#1 [gimp] 写真から木を切り抜こうとして悩んでたり

親父さんから、木が一本立ってる写真を貰えたので、GIMPを使って木を切り抜こうとしているところ。ビルボード用のテクスチャとして使いたいなと。

青空をバックにしている写真なので、青チャンネルを流用してレイヤーマスクを作っていけば、そこそこ簡単に切り抜けそうと分かったけれど。しかし、どうしてもフリンジが残ってしまう…。白い背景の上に重ねると気にならないけど、黒の背景の上に重ねると目立ってしまって。上手い方法はないものか。

青空をバックにしている写真なので、青チャンネルを流用してレイヤーマスクを作っていけば、そこそこ簡単に切り抜けそうと分かったけれど。しかし、どうしてもフリンジが残ってしまう…。白い背景の上に重ねると気にならないけど、黒の背景の上に重ねると目立ってしまって。上手い方法はないものか。

[ ツッコむ ]

2015/05/16(土) [n年前の日記]

#1 [ruby] Rubyでwavファイルを読んでみるテスト

昨日メモしたけど、以下の2つの gem を使ってみたり。

_wavefile | RubyGems.org | your community gem host

_wav-file | RubyGems.org | your community gem host

WIndows7 x64 + Ruby 2.0.0p645 mingw版( _RubyInstaller版 )で、以下をするだけでインストールできた。

解説ページを見ながらテスト。

_wavread.rb

_wavread2.rb

_wavread3.rb

とりあえず、wavefile も wav-file も、Ruby 2.0.0上で動くことを確認。また、wavefile を使って、wavファイルの波形データを読み取れることも確認できた。

後は音量をどうやって求めるか、だけど…。

例えば、秒間24コマの映像を前提にするなら、音声データ1秒分を24分割して、1つあたりの音量がどのくらいあるか、しきい値より大きいかを判別して、そのコマは口パクするかしないかを決めてしまえばイケるんじゃないかと安直に考えているところ。

wavデータを綺麗に24分割するには、wavのサンプリング周波数が48KHzとかじゃないと都合が悪いのがアレだけど。一般的なサンプリング周波数は、音楽CDの44.1KHzだったりするのだろうか…。

音量がどのくらいあるかは…。波形データの値を全部足して、ソレを音量扱いしたらどうかなと、これまた安直に考えていたり。例えば、-100,120,-60,70、といった値が並んでたら、100+120+60+70 = 350 と全部足しちゃって、この合計値を音量として扱っちゃう。コレ、甘いかな。どうかな。

_wavefile | RubyGems.org | your community gem host

_wav-file | RubyGems.org | your community gem host

WIndows7 x64 + Ruby 2.0.0p645 mingw版( _RubyInstaller版 )で、以下をするだけでインストールできた。

gem install wavefile gem install wav-file

解説ページを見ながらテスト。

_wavread.rb

# Rubyでwavファイルを処理する例

# wav-file を使う事例

require "rubygems"

require "wav-file"

f = open("input.wav") # wavファイルを開く

format = WavFile::readFormat(f) # フォーマットを得る

dataChunk = WavFile::readDataChunk(f) # データ部分を得る

f.close # wavファイルを閉じる

puts format # フォーマットを表示

_wavread2.rb

# Rubyでwavファイルを処理する例

# wavefile を使う事例

require "rubygems"

require "wavefile"

IN_FILE = "input.wav"

# wavファイルの情報を表示してみる

info = WaveFile::Reader.info(IN_FILE)

puts "Audio Format: #{info.audio_format}"

puts "Channels: #{info.channels}"

puts "Bits per sample: #{info.bits_per_sample}"

puts "Samples per second: #{info.sample_rate}"

puts "Bytes per second: #{info.byte_rate}"

puts "Block align: #{info.block_align}"

puts "Sample frame count: #{info.sample_frame_count}"

# wavの時間を表示

duration = info.duration

formatted_duration = duration.hours.to_s.rjust(2, "0") << ":" <<

duration.minutes.to_s.rjust(2, "0") << ":" <<

duration.seconds.to_s.rjust(2, "0") << ":" <<

duration.milliseconds.to_s.rjust(3, "0")

puts "Play time: #{formatted_duration}"

_wavread3.rb

# Rubyでwavファイルを処理する例

# wavefile を使う事例

require "rubygems"

require "wavefile"

IN_FILE = "input.wav"

HZ_V = 48000 # サンプリング周波数

FPS = 24 / 3 # 1秒間あたりの映像のコマ数

SAMPLES_PER_BUFFER = HZ_V / FPS

# WaveFile::Reader.new(IN_FILE).each_buffer(SAMPLES_PER_BUFFER) do |buffer|

# puts "Read #{buffer.samples.length} samples."

# end

# データ部分をバッファに読み込んでみる

# :mono , :stereo

# :pcm_8, :pcm_16, :pcm_32, :float_32, :float_64

format = WaveFile::Format.new(:mono, :pcm_16, HZ_V)

reader = WaveFile::Reader.new(IN_FILE, format)

begin

while true do

vmin, vmax = 0, 0

buffer = reader.read(SAMPLES_PER_BUFFER)

sumv = 0

buffer.samples.each do |v|

vmin = v if v < vmin

vmax = v if v > vmax

sumv += (v > 0)? v : -v

end

puts "Read #{buffer.samples.length} samples. / min,max = #{vmin}, #{vmax} / sum = #{sumv}"

end

rescue EOFError

reader.close

end

とりあえず、wavefile も wav-file も、Ruby 2.0.0上で動くことを確認。また、wavefile を使って、wavファイルの波形データを読み取れることも確認できた。

後は音量をどうやって求めるか、だけど…。

例えば、秒間24コマの映像を前提にするなら、音声データ1秒分を24分割して、1つあたりの音量がどのくらいあるか、しきい値より大きいかを判別して、そのコマは口パクするかしないかを決めてしまえばイケるんじゃないかと安直に考えているところ。

wavデータを綺麗に24分割するには、wavのサンプリング周波数が48KHzとかじゃないと都合が悪いのがアレだけど。一般的なサンプリング周波数は、音楽CDの44.1KHzだったりするのだろうか…。

音量がどのくらいあるかは…。波形データの値を全部足して、ソレを音量扱いしたらどうかなと、これまた安直に考えていたり。例えば、-100,120,-60,70、といった値が並んでたら、100+120+60+70 = 350 と全部足しちゃって、この合計値を音量として扱っちゃう。コレ、甘いかな。どうかな。

[ ツッコむ ]

2014/05/16(金) [n年前の日記]

#1 [cg_tools] ImageMagickをインストールし直し

ImageMagick 6.8.7 Q16 x86 static 版をアンインストールして、ImageMagick-6.8.7-8-Q16-x86-dll.exe をインストールし直し。

RMagick をインストールしたいと思ったのですが…。 _RMagick を Windows 7 にインストールする方法 - 君の瞳はまるでルビー - Ruby 関連まとめサイト によると、RMagick を Windows にインストールする際は ImageMagick の特定バージョンが必要だそうで。Image Magick 6.8.7-8 までならインストールできると書いてあったので、一応その版を入れておこうかなと。

RMagick をインストールしたいと思ったのですが…。 _RMagick を Windows 7 にインストールする方法 - 君の瞳はまるでルビー - Ruby 関連まとめサイト によると、RMagick を Windows にインストールする際は ImageMagick の特定バージョンが必要だそうで。Image Magick 6.8.7-8 までならインストールできると書いてあったので、一応その版を入れておこうかなと。

[ ツッコむ ]

#2 [ruby] Rubyでswfを解析できるらしい

ググっていたら、swf を Ruby で解析するためのライブラリがあったようで。

_SwfRuby - SWFバイナリを直接操作して構造解析/リソース置換するためのRubyライブラリをリリースしました

_swf_ruby | RubyGems.org | your community gem host

_tmtysk/swf_ruby - GitHub

ただし、RMagick が必要…。

Windows環境の場合、 _RubyForge: RMagick に、rmagick-win32 というライブラリがあるのだけど。これは Ruby 1.8.6 までしか対応してなくて。ということで、swf_ruby を使いたくても要求ライブラリをインストールするところでハマりそうだなと。

swfmill を利用する _swfmill_ruby というライブラリもあるらしいのだけど、これも RMagick を要求する。厳しい。

_SwfRuby - SWFバイナリを直接操作して構造解析/リソース置換するためのRubyライブラリをリリースしました

_swf_ruby | RubyGems.org | your community gem host

_tmtysk/swf_ruby - GitHub

ただし、RMagick が必要…。

Windows環境の場合、 _RubyForge: RMagick に、rmagick-win32 というライブラリがあるのだけど。これは Ruby 1.8.6 までしか対応してなくて。ということで、swf_ruby を使いたくても要求ライブラリをインストールするところでハマりそうだなと。

swfmill を利用する _swfmill_ruby というライブラリもあるらしいのだけど、これも RMagick を要求する。厳しい。

[ ツッコむ ]

#3 [cg_tools] HugFlashを使ってswfから画像を取りだしてみた

swfmill で swf から xml に変換すると、中に base64文字列がずらずら並ぶ。おそらくは画像ファイルのデータだと思うのだけど。

それぞれの base64文字列を別ファイルにコピーして、base64 からバイナリに変換してみたのだけど。元々jpegファイルだったデータは、画像ビューワで開けるものの。元々 RGBA のpngだったデータは、ビューワで開くことができなくて。どうも png として扱うために必要な情報が欠落しているらしい。

_Flash SWF Spec - Flash SWF Spec を眺めて、swf内でどういう扱いをされてるデータなのかを予想。jpeg は、 _DefineBitsJPEG2 で記述されてるらしい。RGBAのpngは、 _DefineBitsLossless2 で記述されているのだけど、画像サイズやインデックスカラー等の情報が別に記述されてるようで、それらの情報も反映しないと画像ファイルとしては扱えないのだろうなと。

swfから画像ファイルの形で取り出すことはできないのかなと思ったけれど、 _HugFlash というツールがあったことを思い出した。起動して、swf をD&Dしてみたところ、IDをファイル名にした状態で、画像ファイルを取り出すことができた。

ということは…。HugFlash を使って画像ファイルを取り出した後、swfmill で変換した xml の中から、base64部分をごっそり削って、「この部分は "ID番号.jpg" だよ」みたいな記述で置き換えれば、xml はスッキリした形になりそうな予感。

それぞれの base64文字列を別ファイルにコピーして、base64 からバイナリに変換してみたのだけど。元々jpegファイルだったデータは、画像ビューワで開けるものの。元々 RGBA のpngだったデータは、ビューワで開くことができなくて。どうも png として扱うために必要な情報が欠落しているらしい。

_Flash SWF Spec - Flash SWF Spec を眺めて、swf内でどういう扱いをされてるデータなのかを予想。jpeg は、 _DefineBitsJPEG2 で記述されてるらしい。RGBAのpngは、 _DefineBitsLossless2 で記述されているのだけど、画像サイズやインデックスカラー等の情報が別に記述されてるようで、それらの情報も反映しないと画像ファイルとしては扱えないのだろうなと。

swfから画像ファイルの形で取り出すことはできないのかなと思ったけれど、 _HugFlash というツールがあったことを思い出した。起動して、swf をD&Dしてみたところ、IDをファイル名にした状態で、画像ファイルを取り出すことができた。

ということは…。HugFlash を使って画像ファイルを取り出した後、swfmill で変換した xml の中から、base64部分をごっそり削って、「この部分は "ID番号.jpg" だよ」みたいな記述で置き換えれば、xml はスッキリした形になりそうな予感。

[ ツッコむ ]

2013/05/16(木) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自転車で買い物に

リオンドール横のダイソーで、フックロープやら、自転車のカゴ用のネットやら、電池やら、ライターやら、そのあたりを購入。ついでに、リオンドールで夕飯用の食材を。

木工用のノコギリが欲しかったのだけど、種類が少なくてヨサゲなものが見つからず。

半球ミラーを入れて持ち歩けそうな、巾着袋っぽいものを探したのだけど。外側はふわふわでも、中はビニール系のものばかりで。ミラーが傷つかないように、中がふわふわな材質なものが欲しいのだけど…。まあ、この手の袋で中がふわふわだと、入れたものを取り出す際に苦労するから、そういう品は、フツーはないよな…。自作するしかないのかも…。

雨が降りそうな天気だったので急いで帰ってきたけれど、家に着いた頃に晴れてきて、なんだか微妙に損した気分。

木工用のノコギリが欲しかったのだけど、種類が少なくてヨサゲなものが見つからず。

半球ミラーを入れて持ち歩けそうな、巾着袋っぽいものを探したのだけど。外側はふわふわでも、中はビニール系のものばかりで。ミラーが傷つかないように、中がふわふわな材質なものが欲しいのだけど…。まあ、この手の袋で中がふわふわだと、入れたものを取り出す際に苦労するから、そういう品は、フツーはないよな…。自作するしかないのかも…。

雨が降りそうな天気だったので急いで帰ってきたけれど、家に着いた頃に晴れてきて、なんだか微妙に損した気分。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] CeVIO Creative Studio FREEを試用してみたり

いくつかの記事を目にして気になったわけで。

_ASCII.jp:ボカロじゃない音声合成ソフト「CeVIO」ってなんぞ!? (1/4)

_音声合成・歌声合成の新星「CeVIO」、その謎が解けた! (1/3) - ITmedia ニュース

_CeVIO Official Site

フリー版もあるらしいので試してみたり。

凄いわ…。かなり自然な音声合成、のように思える。感情を反映した声が出せるあたりにも感心してしまった。これは素晴らしい…。

_ASCII.jp:ボカロじゃない音声合成ソフト「CeVIO」ってなんぞ!? (1/4)

_音声合成・歌声合成の新星「CeVIO」、その謎が解けた! (1/3) - ITmedia ニュース

_CeVIO Official Site

フリー版もあるらしいので試してみたり。

凄いわ…。かなり自然な音声合成、のように思える。感情を反映した声が出せるあたりにも感心してしまった。これは素晴らしい…。

[ ツッコむ ]

2012/05/16(水) [n年前の日記]

#1 [web][neta] 住所情報でDM内容を変えたらダメなのかな

福島県に住んでいる自分宛てに、EC-CURENTから「福島県産の牛肉を食べて福島県を応援しよう!」てなDMが届いて、DM送信は自動化されてるから仕方ないんだろうけどなんだかなと思ったりして。そこで、ふと、住所情報によってDMの内容を変えたほうが売り上げが変わったりせんのかなと。例えば。

星新一作品の中に、個人に合わせてやたらめったら広告を出しまくる世界をなんだか怖いものとして書いていた作品があったような気がするけれど。個人的には、ああいう世界こそがちょっとだけ自分の理想に近い、そんな印象があったりもして。相手と無関係な広告を打ちまくっても鬱陶しいだけじゃないのか、みたいな。天気予報サイトを開くたびに「恋人と一緒に混浴できる温泉です!」と言われてもなあ、みたいな。

- 福島県とその周辺には線量計販売や地震対策グッズのDMを。

- 東京都周辺には地震対策グッズや非常用食品のDMを。

- 関西周辺には節電グッズのDMを。

星新一作品の中に、個人に合わせてやたらめったら広告を出しまくる世界をなんだか怖いものとして書いていた作品があったような気がするけれど。個人的には、ああいう世界こそがちょっとだけ自分の理想に近い、そんな印象があったりもして。相手と無関係な広告を打ちまくっても鬱陶しいだけじゃないのか、みたいな。天気予報サイトを開くたびに「恋人と一緒に混浴できる温泉です!」と言われてもなあ、みたいな。

[ ツッコむ ]

#2 [linux] xferlogの書式について検索

ホームページビルダー(以下HPBと表記)からウチの自宅サーバにサイト転送をしたらページが見えなくなったという相談を受けて、proftpdのログ、xferlogを調べたり。

_xferlog - ProFTPD server logfile < System | The Art of Web

direction には、o,i,d のどれかが書かれるらしい。見えなくなったという htmlファイルに対して、d がついていた。d は、delete の d。何故かは知らないけど、oとiは解説していてもdは解説してないページがいくつか目に入ったので、忘れないように、こうしてメモ。

_xferlog - ProFTPD server logfile < System | The Art of Web

direction には、o,i,d のどれかが書かれるらしい。見えなくなったという htmlファイルに対して、d がついていた。d は、delete の d。何故かは知らないけど、oとiは解説していてもdは解説してないページがいくつか目に入ったので、忘れないように、こうしてメモ。

◎ 余談。フォルダ階層と言う概念は問題がありそう。 :

xferlog の内容からすると、HPBから、該当ファイルを削除するよう、命令が来ていたことになるが、それはそれで変だなと思った。HPBはサイト転送時、削除処理はしない。ただひたすらアップロードしかしないので、使ってないファイルもどんどん削除されずに溜まっていく。使ってないファイルを削除するためには、サイト → サイト転送 → サーバー未使用ファイル検索、をしないといけない。…と思ったので問い合わせてみたら、やはり、サーバー未使用ファイル検索をしていた模様。であれば動作はおかしくない。一安心。

結局は、ユーザ側が、どのフォルダに何のファイルが入っているのか、把握していないまま各種操作をしていたので混乱した、ということになると思うのだけど。

親父さんにPC操作を教えてる時にもチラリと思うのだけど。フォルダ階層は、いや、階層という概念は、問題があるのかもしれないなと。えてして、どのフォルダに何が入っていたか、忘れてしまう傾向があるような。

とはいえ、全てのファイルを一つのフォルダに入れておく管理の仕方では、目視で探すのが大変だし。それをどうにかしようとして、Vista以降はファイル検索欄がスタートメニューに入ったのだろうけど…。

何にせよ、そのあたり、ちょっと考え込んでしまったり。ファイルの分類、位置の把握等、現状はまだ問題が残ってるのだろうなと。おそらく、そのうち誰かが、画期的な分類を発見して、「その手があったか」と皆が拍手喝采を送る…ような展開があったらいいなあ。

結局は、ユーザ側が、どのフォルダに何のファイルが入っているのか、把握していないまま各種操作をしていたので混乱した、ということになると思うのだけど。

親父さんにPC操作を教えてる時にもチラリと思うのだけど。フォルダ階層は、いや、階層という概念は、問題があるのかもしれないなと。えてして、どのフォルダに何が入っていたか、忘れてしまう傾向があるような。

とはいえ、全てのファイルを一つのフォルダに入れておく管理の仕方では、目視で探すのが大変だし。それをどうにかしようとして、Vista以降はファイル検索欄がスタートメニューに入ったのだろうけど…。

何にせよ、そのあたり、ちょっと考え込んでしまったり。ファイルの分類、位置の把握等、現状はまだ問題が残ってるのだろうなと。おそらく、そのうち誰かが、画期的な分類を発見して、「その手があったか」と皆が拍手喝采を送る…ような展開があったらいいなあ。

[ ツッコむ ]

#3 [android] 実機に転送して動作確認してみた

SurfaceViewを使った画像描画を試しているのだけど。実機上ではサクサク動くのかと想像してたけど、そんなことはなかった。

元サイズは320x480を想定して、Lenovo IdeaPad A1、縦画面600x1024に拡大して描画したら、BG1枚とキャラ1枚しか描画してないのに、40FPSぐらいしか出なかった。60FPSが出てくれないかと期待してたのに。ガックリ。これでは、Adobe AIRアプリと同程度の速度。であれば、Javaではなくて、Adobe AIRで作ったほうがいいのかもしれない。もっとも、その場合、どうやって画面サイズの違いを解決すればいいのか、よく分からないけど。

IdeaPad A1を横向きにすると、画面の左半分にだけ描画する形になるのだけど。それだと、50FPSほどになった。どうやら、描画面積が小さければ小さいほど、処理が早く終わるのは間違いなさそう。とはいえ、大きな画面の真ん中に、ポツンと小さく描画するわけにもいかないし。

eclipse上で作ったソレを、どうやって実機上で動かすのか分からなかったけど。IdeaPad A1を、USBケーブルでPCに接続して、eclipseプロジェクトの実行構成で、自動ではなくManualを選択したら、実行時に「どの機器に転送するんや?」と尋ねるダイアログが開いてくれた。こんなに簡単だったのか…。

元サイズは320x480を想定して、Lenovo IdeaPad A1、縦画面600x1024に拡大して描画したら、BG1枚とキャラ1枚しか描画してないのに、40FPSぐらいしか出なかった。60FPSが出てくれないかと期待してたのに。ガックリ。これでは、Adobe AIRアプリと同程度の速度。であれば、Javaではなくて、Adobe AIRで作ったほうがいいのかもしれない。もっとも、その場合、どうやって画面サイズの違いを解決すればいいのか、よく分からないけど。

IdeaPad A1を横向きにすると、画面の左半分にだけ描画する形になるのだけど。それだと、50FPSほどになった。どうやら、描画面積が小さければ小さいほど、処理が早く終わるのは間違いなさそう。とはいえ、大きな画面の真ん中に、ポツンと小さく描画するわけにもいかないし。

eclipse上で作ったソレを、どうやって実機上で動かすのか分からなかったけど。IdeaPad A1を、USBケーブルでPCに接続して、eclipseプロジェクトの実行構成で、自動ではなくManualを選択したら、実行時に「どの機器に転送するんや?」と尋ねるダイアログが開いてくれた。こんなに簡単だったのか…。

[ ツッコむ ]

2011/05/16(月) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 自転車で買い物に

ケーズデンキでブルーレイメディアを買ってきた。TDKブランドだけど、イメーション製らしい。まあ、実験ということで。

ダイソーでスポンジパッドや電池を購入。リオンドールで夕飯の食材を購入。

ダイソーでスポンジパッドや電池を購入。リオンドールで夕飯の食材を購入。

[ ツッコむ ]

2010/05/16(日) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] なんだか体調が悪い

寒気がする。風邪でもひいただろうか。

[ ツッコむ ]

2009/05/16(土) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 銀行とかあちこちに自転車で

銀行まで自転車で。AM10:00頃出発。

その後調子に乗って(?)、ケイヨーD2、パソコン工房、ヨドバシ、コジマ、ヤマダまで。帰宅はPM6:00。雨も降り始めていたけど、パラパラと降っていたのでそれほど濡れなかった。

ケイヨーD2では、スチール机の下に引く30x30cmのマット9枚組、広角ドアスコープのワッシャー代わりにするつもりの水道管のパッキン、電源タップ4個口を購入。…スチール机の下の畳は、椅子のキャスター移動でボロボロになっていて、今までは絨毯マットを引いていたのだけど。絨毯だから椅子の移動が面倒で、結果的に机も椅子もただの物置場所になってしまっていたわけで。板状のマットを引けば、椅子を容易に動かせるから、もうちょっと有効活用できるんじゃないかと夢想。

パソコン工房では、ATX20ピン電源延長ケーブルを購入したかったのだけど、店頭に品はなく、店員さんに尋ねても入荷するかどうか判らないとのことで。もうATX電源ケーブルはほとんど24ピンに移行しちゃっている状況なので、その手のグッズのメーカですらラインナップになかったりする可能性も高そうな。ということで、たまたま見かけた裸族の弁当箱だけを購入。

ヨドバシでは、USB延長ケーブル、USBケーブルABタイプ、LANケーブルを購入。

コジマ、ヤマダでキーボードを探したけど、全部箱に入っていたので購入するのはやめた。

その後調子に乗って(?)、ケイヨーD2、パソコン工房、ヨドバシ、コジマ、ヤマダまで。帰宅はPM6:00。雨も降り始めていたけど、パラパラと降っていたのでそれほど濡れなかった。

ケイヨーD2では、スチール机の下に引く30x30cmのマット9枚組、広角ドアスコープのワッシャー代わりにするつもりの水道管のパッキン、電源タップ4個口を購入。…スチール机の下の畳は、椅子のキャスター移動でボロボロになっていて、今までは絨毯マットを引いていたのだけど。絨毯だから椅子の移動が面倒で、結果的に机も椅子もただの物置場所になってしまっていたわけで。板状のマットを引けば、椅子を容易に動かせるから、もうちょっと有効活用できるんじゃないかと夢想。

パソコン工房では、ATX20ピン電源延長ケーブルを購入したかったのだけど、店頭に品はなく、店員さんに尋ねても入荷するかどうか判らないとのことで。もうATX電源ケーブルはほとんど24ピンに移行しちゃっている状況なので、その手のグッズのメーカですらラインナップになかったりする可能性も高そうな。ということで、たまたま見かけた裸族の弁当箱だけを購入。

ヨドバシでは、USB延長ケーブル、USBケーブルABタイプ、LANケーブルを購入。

コジマ、ヤマダでキーボードを探したけど、全部箱に入っていたので購入するのはやめた。

◎ ヨドバシの液晶ディスプレイの展示コーナーでTNとVAパネルの見え具合についても確認したかったけど。 :

残念ながらほとんどがTNパネルの上に、VAパネル使用製品は棚の上のほうに置いてあったりして、全然比較検討にはならなかった。声をかけてきた店員さんも、どれがVAパネルかよく判ってなくて、カタログを引っ張り出して調べ始めてしまう状態で。いや、こっちは製品名をある程度把握してるんだけど、客に声をかけてきたからにはお前さんは詳しいんだろうな的にわざと知らない振りして尋ねてみたわけで。<ヒドイ。

現状、VAやIPSパネルを使用している液晶ディスプレイの購入は、ほとんど博打みたいなものかもしれないなと思ったり。店頭で見え方を確認できないのでは、カタログスペックだけを頼りに購入選択するしかなさそうな。まあ店頭の明るさと家庭の明るさも全然違うらしいし、デモに使ってる画像自体グラデーションを多様してるので、視野角問題で画面の真ん中と端のほうの色の見え方が違ってくる云々すらなかなか確認できないしで。せいぜい表面がビーズのような悲惨な状態になってないかを確認するぐらいしかできない気がする。

現状、VAやIPSパネルを使用している液晶ディスプレイの購入は、ほとんど博打みたいなものかもしれないなと思ったり。店頭で見え方を確認できないのでは、カタログスペックだけを頼りに購入選択するしかなさそうな。まあ店頭の明るさと家庭の明るさも全然違うらしいし、デモに使ってる画像自体グラデーションを多様してるので、視野角問題で画面の真ん中と端のほうの色の見え方が違ってくる云々すらなかなか確認できないしで。せいぜい表面がビーズのような悲惨な状態になってないかを確認するぐらいしかできない気がする。

◎ 途中で腹の調子が大変なことに。 :

パソコン工房をうろついている最中に腹の調子が悪くなってトイレに駆け込む状況に。それ以後ずっと腹の調子が悪くて、店内散策(?)に集中できず。

◎ 店頭で箱に入ったままの商品を並べてるだけなら店の意味がないよなあ。 :

ヨドバシ、コジマ、ヤマダのキーボードコーナーで、箱に入ったままのキーボード群を見て、悩んでしまった。キータッチが確認できないのではなあ。だったら店頭まで出向く必要はなかったよなあ。こんな状況では、ネットでカタログスペックだけを調べて、通販で安いところを探して注文しちゃったほうがいいじゃないかと。倉庫モドキになってる店だったら、店員さんを置いておくのも無駄だし、照明も無駄なんじゃないか。

その手の商品って、店頭で実際に触ってみて、「あーコレいいなあ。でも他に安く売ってる店があるかなあ。…いや、もう面倒くさいからココで買ってくか」という流れにならないと、なかなか買わないんじゃないかと思うんだけどどうなんだろう。まあ、急を要する商品購入の場面もあるからアレだけど。しかしそれもそれでおそらく少数派な予感も。

とはいえ、店舗スペースのことを考えるとやたら展示品を多くするわけにもいかんだろうし。なかなか難しい予感。

ちなみにパソコン工房はさすがにそのへんちゃんと考えて展示してあったように思えた。キーボードも、ズラリと展示品を置いていたし。でも、自分が気になったキーボードは展示品が無くて箱に入ったままだったのが非常に残念。

液晶ディスプレイの展示は難しい気がする。できれば横一列に置いたほうが視野角の問題等を比較検討できて客にとってはいいけれど、それはそれで店にとってはスペースも取るうえにダメ製品を買ってもらえなくなったりして困るのかもしれない。いや、そもそもダメ製品を入荷すること自体がマズイか。

その手の商品って、店頭で実際に触ってみて、「あーコレいいなあ。でも他に安く売ってる店があるかなあ。…いや、もう面倒くさいからココで買ってくか」という流れにならないと、なかなか買わないんじゃないかと思うんだけどどうなんだろう。まあ、急を要する商品購入の場面もあるからアレだけど。しかしそれもそれでおそらく少数派な予感も。

とはいえ、店舗スペースのことを考えるとやたら展示品を多くするわけにもいかんだろうし。なかなか難しい予感。

ちなみにパソコン工房はさすがにそのへんちゃんと考えて展示してあったように思えた。キーボードも、ズラリと展示品を置いていたし。でも、自分が気になったキーボードは展示品が無くて箱に入ったままだったのが非常に残念。

液晶ディスプレイの展示は難しい気がする。できれば横一列に置いたほうが視野角の問題等を比較検討できて客にとってはいいけれど、それはそれで店にとってはスペースも取るうえにダメ製品を買ってもらえなくなったりして困るのかもしれない。いや、そもそもダメ製品を入荷すること自体がマズイか。

[ ツッコむ ]

#2 [pc] 親父さんPC用の液晶ディスプレイをAmazonに注文

親父さんPCには弟が譲ってくれたNANAO製CRT FlexScan T765を繋いでいるのだけど。トリニトロン管使用品なので、経年劣化(?)で出力がどんどん強くなって、調整しないと画面が真っ白な状態に。カットオフを手動で調整・Screen Manager Pro for USB で調整すればまだ使えるんだけど、親父さん自身が調整方法を頻繁に忘れるので、さすがにそろそろ買い替えないとダメなのかなと。

ということで、NANAO FlexScan LCD S2031W-HGY グレー枠の品をAmazonで注文。

IO-DATA や BenQ 等が出してるTNパネル使用の安い製品群が、値段の面では魅力的だったけど、親父さんはフォトレタッチをするので、やっぱりTNでは無理があるのかなあ、どのページを見ても「TNパネルでフォトレタッチするバカはいない」みたいなことが書いてあるし、という感じでVAパネル使用品のソレを選択。ドット抜け保証も無いし佐川急便が運んでくるしのAmazonで注文したあたりも非常に不安だけど、安さには勝てず…。いや、実はポイント還元分まで考えるとヨドバシで注文しても全く同じ価格になるんだけど。ヨドバシの場合ポイント還元分を一旦は出費することになるのでなんだかアレかなと。しかも該当品のグレー枠の品は郡山駅前店に在庫がなかったし。(黒枠の品は在庫が一つだけあるらしい。)

ということで、NANAO FlexScan LCD S2031W-HGY グレー枠の品をAmazonで注文。

IO-DATA や BenQ 等が出してるTNパネル使用の安い製品群が、値段の面では魅力的だったけど、親父さんはフォトレタッチをするので、やっぱりTNでは無理があるのかなあ、どのページを見ても「TNパネルでフォトレタッチするバカはいない」みたいなことが書いてあるし、という感じでVAパネル使用品のソレを選択。ドット抜け保証も無いし佐川急便が運んでくるしのAmazonで注文したあたりも非常に不安だけど、安さには勝てず…。いや、実はポイント還元分まで考えるとヨドバシで注文しても全く同じ価格になるんだけど。ヨドバシの場合ポイント還元分を一旦は出費することになるのでなんだかアレかなと。しかも該当品のグレー枠の品は郡山駅前店に在庫がなかったし。(黒枠の品は在庫が一つだけあるらしい。)

[ ツッコむ ]

#3 [pc] Amazonに注文していたWebカメラが届いた

Logicool QCAM S7500 QCAM-130XH。前々から、ARTolKit だの、PythonやJava等でのWebカメラ制御に興味があったのだけど、まともなWebカメラを持っていなかったので手が出せなかったわけで。これでようやく遊ぶことができそう。

いや、一応、Webカメラを持ってはいたんだけど。多摩電子 Z-102 は10万画素だし。KUROSHOT は本体が丸っとしていて固定できないし。Mach Power SVX はアプリがフリーズしちゃうし。そもそもUSB1.1規格時代、STVxxxx チップ使用のWebカメラでは 640x480 30FPSも無理だからたぶんアレもコレもダメだろうな、みたいな。

全然関係ないけど、トイデジカメって本当に少なくなりましたな。まあ、子供さんが持ってる携帯電話にすらデジカメ機能がついている御時世ですから、まったく需要も実用性もないのは判るんだけど。でも、デジカメとして持ち歩ける上にWebカメラにもなる、てな製品ジャンルが無くなってしまったのは、なんだかもったいない気もしたり。携帯のデジカメ機能と張り合う上でそういうのはアドバンテージになると思ってたけど、削り落して高画素化だけで勝負しようとする各メーカの右向け右感覚はどうなんだろうと。いや、単にそういう機能を提供するチップが無くなってしまった等が理由かもしれないけど。

いや、一応、Webカメラを持ってはいたんだけど。多摩電子 Z-102 は10万画素だし。KUROSHOT は本体が丸っとしていて固定できないし。Mach Power SVX はアプリがフリーズしちゃうし。そもそもUSB1.1規格時代、STVxxxx チップ使用のWebカメラでは 640x480 30FPSも無理だからたぶんアレもコレもダメだろうな、みたいな。

全然関係ないけど、トイデジカメって本当に少なくなりましたな。まあ、子供さんが持ってる携帯電話にすらデジカメ機能がついている御時世ですから、まったく需要も実用性もないのは判るんだけど。でも、デジカメとして持ち歩ける上にWebカメラにもなる、てな製品ジャンルが無くなってしまったのは、なんだかもったいない気もしたり。携帯のデジカメ機能と張り合う上でそういうのはアドバンテージになると思ってたけど、削り落して高画素化だけで勝負しようとする各メーカの右向け右感覚はどうなんだろうと。いや、単にそういう機能を提供するチップが無くなってしまった等が理由かもしれないけど。

[ ツッコむ ]

2008/05/16(金) [n年前の日記]

#1 [iappli] メインループの回し方がいかんのかも

主にN系端末で画面がガクガクする問題。どうもメインループの回し方、あるいはタイマ精度の問題のような気がしてきたり。ということで関連情報を検索。

N904iで画面がガクガクするという事例を一つ見かけた。N系端末には、何か特別な対策が必要なんだろうか。そういえば、N505iの頃は、描画は別の何かが担当してる、という話もあったっけ…。メインの処理と描画が始まるタイミングが一致しないとガクガクするのだろうか?

一番ひどいのが N903i と聞いているので、N903i を入手したい…けど、今時入手できるわけもなく。現在入手不可能な機種に対応せねばならないという、携帯アプリの世界というのは、何かがおかしいような気もする。

N904iで画面がガクガクするという事例を一つ見かけた。N系端末には、何か特別な対策が必要なんだろうか。そういえば、N505iの頃は、描画は別の何かが担当してる、という話もあったっけ…。メインの処理と描画が始まるタイミングが一致しないとガクガクするのだろうか?

一番ひどいのが N903i と聞いているので、N903i を入手したい…けど、今時入手できるわけもなく。現在入手不可能な機種に対応せねばならないという、携帯アプリの世界というのは、何かがおかしいような気もする。

◎ その後どういう状態になったのか打診。 :

フレームレートを昨日落としたわけだけど。その後どういう報告が来ているのか教えてくれ、と打診。問題の起きる機種を非対応にするという話もあるみたいなのだけど、結局そういう方向で解決するのだろうかと。であれば、元々の25FPSに戻してバイナリ提出したほうがいいのかな、と思ったりもするわけで。

[ ツッコむ ]

2007/05/16(水) [n年前の日記]

#1 [nitijyou] 鳥に告ぐ

ベランダで雨宿りするのは構わんが、糞を落とすなよ…。

[ ツッコむ ]

#2 [windows] _Boot Camp/ParallelsとWindowsのライセンス

Parallels Desktop(build 3036)以降ではBoot CampでインストールしたWindows XPパーティションを使用して仮想マシンを起動することが可能になったが、そもそもこのような使い方がライセンス上問題ないのか、という疑問があった。マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンターに電話で聞いてみた。基本的な考え方としては、Windowsのライセンスは「起動する環境の数」ではなく、「インストールされたWindowsのコピーの数」の分、必要とのこと。つまり、1つのパーティションにインストールされたWindowsを、直接起動と仮想マシンの両方で…? どうやるんだらう。

●一つのパーティションのインストールされたWindowsを直接起動と仮想マシンの両方で使用する→Windowsのライセンスは1本でよい

●1台のPCのハードディスクを二つのパーティションに分け、それぞれにWindowsをインストールする→Windowsのライセンスは2本必要

ということになる。

[ ツッコむ ]

2006/05/16(火) [n年前の日記]

#1 [xyzzy] box-drawings-mode - xyzzy で罫線を描くモード

そんなモードがxyzzyにあったのか! 知らなかった。…ていうか検索しても情報が出てこないのは何故。

M-x box-drawings-mode で該当モードになる。off にしたいときは、また M-x box-drawings-mode をするらしい。

キーの割り当てはこんな感じっぽい。

M-x box-drawings-mode で該当モードになる。off にしたいときは、また M-x box-drawings-mode をするらしい。

キーの割り当てはこんな感じっぽい。

C-Left box-drawings-left C-Up box-drawings-up C-Right box-drawings-right C-Down box-drawings-down S-C-Left box-drawings-erase-left S-C-Up box-drawings-erase-up S-C-Right box-drawings-erase-right S-C-Down box-drawings-erase-down ESC C-Left editor::box-drawings-left-arrow ESC C-Up editor::box-drawings-up-arrow ESC C-Right editor::box-drawings-right-arrow ESC C-Down editor::box-drawings-down-arrow

- Ctrl+カーソルキーで、その方向に線が引けて。

- Ctrl+Shift+カーソルキーで線が消せる。

- Ctrl+Alt+カーソルキーで矢印を書ける。

┌───┬────┬──┬───┐ │ │ │ │ │ │ │ └──┘ ┌┼──┐ │ │ ││ │ ├───┘ ││ │ │ ┌┐ ┌┐ ││ │ │ └┘ └┘ ││ │ │ ┌──┐ ││ │ │┌─┐│ │ ┌──┐ └┼──┘ └┼─┼┴──┴──┼──┼──┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┘ └──┘なるほど。こういうのが書けると。

◎ _box-fixation-mode :

さらに枠線の中だけを編集可能にするlisp。導入してみた。…素晴らしい。

◎ _box-mode :

box-drawings-mode と box-fixation-mode をいい感じに融合してくれるっぽいモード、らしいのだけど、~/.xyzzy に書いたら、*box-drawings-mode-map* という変数は定義されてない、というエラーが。何故に。

この記事へのツッコミ

[ ツッコミを読む(2) | ツッコむ ]

#2 [iappli] 端末判別をもうちょっときっちり行うように修正

でもコレ、新しい端末が出てきたときはどうすればいいんだろう…。ある程度ざっくり判別できるようにしたほうがいいんだろうけど、505と506で違うとか、iとiSで違うとか、細かい違いがあって…。

直接、音源情報を取得できたらもうちょっとどうにかなりそうな気もするのだけど。そんな機能はないみたいだし。うーん。

直接、音源情報を取得できたらもうちょっとどうにかなりそうな気もするのだけど。そんな機能はないみたいだし。うーん。

◎ 敵発生データを修正中 :

ひたすら修正。…してたつもりだけど。2ステージ分しか調整できなかった。

[ ツッコむ ]

2005/05/16(月) [n年前の日記]

#1 [mozilla][web][windows] HTMLエディタをいくつかインストールして試したり

いくつか、と言っても2つだけど。

◎ _Nvu - The Complete Web Authoring System for Linux, Macintosh :

_MozillaのComposerをベースにしたWebオーサリングツール

らしい。

_WYSIWYG

で編集できる模様。

*1

_Nvu日本語版

_緊急避難用 Nvu 1.0PR用日本語パック 「行・列」修正版 ja-JP.jar ファイル

_Nvuを使ってみよう

日本語パックや解説記事が。ありがたや。

ということで、1.0PR をインストールしてみた。なんだかいい感じの画面。ちゃんと Windows でも動いてる。日本語パック導入も、つつがなく終了。ありがたや。

Frontpage と違って、事前にサイト設定を複数登録しておけるのはいいかもと思った。や。自分が知らないだけで、Frontpage も同様のことが出来るようになってるのかもしれないけど。

ローカルでファイルを作成・編集して、アップロードするのはどうやるのやら…。まだそこまでの機能は無くて、まずはFTPサーバにアクセスしてファイルを取得 → 編集 → 保存と同時に FTPサーバへアップロード、になるのかしら? そのへんちょっとわからない。

ありゃ。新規ページの中にテーブルを複数並べて、テーブル全体のプロパティをごちゃごちゃ弄ってたら、ページ内が真っ白になって何も表示されなくなった。属性値によってアレなんだろうか、と思って弄り続けたところ、不正終了。…開き直したらちゃんと表示されたけど、何度も弄ってるとまた同じ状態に。条件がよくわからない。まあ、まだ開発中のツールらしいし。

_Nvu日本語版

_緊急避難用 Nvu 1.0PR用日本語パック 「行・列」修正版 ja-JP.jar ファイル

_Nvuを使ってみよう

日本語パックや解説記事が。ありがたや。

ということで、1.0PR をインストールしてみた。なんだかいい感じの画面。ちゃんと Windows でも動いてる。日本語パック導入も、つつがなく終了。ありがたや。

Frontpage と違って、事前にサイト設定を複数登録しておけるのはいいかもと思った。や。自分が知らないだけで、Frontpage も同様のことが出来るようになってるのかもしれないけど。

ローカルでファイルを作成・編集して、アップロードするのはどうやるのやら…。まだそこまでの機能は無くて、まずはFTPサーバにアクセスしてファイルを取得 → 編集 → 保存と同時に FTPサーバへアップロード、になるのかしら? そのへんちょっとわからない。

ありゃ。新規ページの中にテーブルを複数並べて、テーブル全体のプロパティをごちゃごちゃ弄ってたら、ページ内が真っ白になって何も表示されなくなった。属性値によってアレなんだろうか、と思って弄り続けたところ、不正終了。…開き直したらちゃんと表示されたけど、何度も弄ってるとまた同じ状態に。条件がよくわからない。まあ、まだ開発中のツールらしいし。

*1: 関係ない話だけど。サイトのタイトルに、どうして『Windows』の文字列が入ってないんだらう。Windows上で動作させるには問題があるのかしら。しかし、TOPページに書かれてるコピー?には「Windows」の文字があるわけで…。謎。

[ ツッコむ ]

#2 [web] _Web Publisher - コンテンツマネジメント機能をもったウェブサイト構築ツール

Nvu 関連記事を追ってるうちに辿りついた。

_Web Publisher 白書 なる解説ページによると、

_Web Publisher 白書 なる解説ページによると、

Web Publisher は、複雑なサーバサイド機能は用いるまでもないが、他のデータと連携して、更新作業を自動化したい、というシーンで力を発揮します。「複雑なサーバサイド機能は実装しないけど、蓄積したデータと連携した自動的な文章生成したい」ときにもっとも有効です。具体的に言うと、下記のようなウェブサイトを作るのに向いています。とある。もしかすると、なんだかいい感じかも。

* ニュース報道ウェブサイト

* 在庫状況・価格情報を更新するECウェブサイト

(更新が頻繁になれば、手作業で更新するよりも、ウェブサイト更新作業をシステム化するほうが費用が安くなります。)

[ ツッコむ ]

#3 [windows][web] _スタイルシート作成など充実した機能が満載のHTMLエディター「StyleNote」

気になるソフト。CSS編集に強いらしい。

*1

とりあえずインストールしてみた。…なるほど。CSSの定義部分が一覧になって表示される。また、右クリックで目的の属性を選択・挿入することもできる。これは編集しやすいかも。ただ、キーボードからの挿入なり編集なりの操作はちょっと面倒な感も。基本的にマウス操作を優先して作られてるようにも見える。けど、そのほうが初心者に優しい気もするので、それはそれで。

とりあえずインストールしてみた。…なるほど。CSSの定義部分が一覧になって表示される。また、右クリックで目的の属性を選択・挿入することもできる。これは編集しやすいかも。ただ、キーボードからの挿入なり編集なりの操作はちょっと面倒な感も。基本的にマウス操作を優先して作られてるようにも見える。けど、そのほうが初心者に優しい気もするので、それはそれで。

*1: ただ、配布サイトを覗いたら、最新版のソースをHDDクラッシュで紛失したらしく…。なんだか Sleipnir みたいな話。

[ ツッコむ ]

#4 [prog] Webでソース公開しちゃうのが一番効果が高いバックアップかもしれんなぁ

これからは、「ソースを紛失しないために」オープンソース化というのもいいのかもしれない。てなことをなんとなく思ってしまったり。

ていうか。昔からフリーソフトを作ってるベテラン(?)の方々の中には、ソースも一緒にWeb上に載せてる人も結構見られるけど。さりとて、それら個人が作成してるソフトのソースを第三者が覗いて、「ここが不具合の原因では」等指摘してる姿を見たことがなかったりもするわけで。つまりは、ソースを隠匿する作者さん達が気にするほど、ソースを公開したからといってその中身を隅から隅まで見られてしまう現状があるわけでもなく。となると、アレはやっぱり、バックアップとしての意義?が一番大きかったりするのかもしれない。などとぼんやり思ったりもして。

でもまあ考えてみれば、パスワードつきzipで固めたソースをWebに置いとくだけでも充分バックアップになるよなぁ…。と思ったけど、ソースによっては容量が大きくてそうそうアップできるものでもなかったりするのかしら。かもしれん。

ていうか。昔からフリーソフトを作ってるベテラン(?)の方々の中には、ソースも一緒にWeb上に載せてる人も結構見られるけど。さりとて、それら個人が作成してるソフトのソースを第三者が覗いて、「ここが不具合の原因では」等指摘してる姿を見たことがなかったりもするわけで。つまりは、ソースを隠匿する作者さん達が気にするほど、ソースを公開したからといってその中身を隅から隅まで見られてしまう現状があるわけでもなく。となると、アレはやっぱり、バックアップとしての意義?が一番大きかったりするのかもしれない。などとぼんやり思ったりもして。

でもまあ考えてみれば、パスワードつきzipで固めたソースをWebに置いとくだけでも充分バックアップになるよなぁ…。と思ったけど、ソースによっては容量が大きくてそうそうアップできるものでもなかったりするのかしら。かもしれん。

[ ツッコむ ]

#5 [web] スタイルシート関連の解説サイトを眺めてたんだけど

NN4.x がまだ結構使われてた頃の、スタイルシート否定派と肯定派の論争を目にして、懐かしくなったり。そんな時代もあったねと。

自分も当時、スタイルシートに興味を持って、少し弄ってみたりもしたけれど。IE はともかく、NN4.x でもそれなりに見えるようにとかやり始めたらウンザリして、「これはまだ時期尚早の技術なんだなぁ」と投げ出してしまったのでした。それが、ふと気がつくと…。FLASH しかり、スタイルシートしかり。「見れない人が居る・環境があるな」「まだ早いな」「様子見しておくか」なんて思ってるうちに、皆がマスターしちゃってて、なんだか周回遅れになってしまった印象。こういうのは、文句言う人が居ても無視してガンガン使うほうがいいのかもしれないなぁ。でないと出遅れる。出遅れたら、もう商売にならない。む。逆に考えれば…。これで商売できそうだなと思ったら、「まだコレは使えないよ」「全然ダメダメだよ」と喧伝しておくといい…わけないよな。自分にもダメージが。

さておき。スタイルシートをブラウザ側で無効にして、それでもそのページが問題なく読めれば、HTMLの書き方もそんなに間違ってないし、スタイルシートの導入もまずはいい感じで出来てる、という認識でいいのかしら。そういう感じの認識でもいいなら、なんだか気楽に使えそう。

自分も当時、スタイルシートに興味を持って、少し弄ってみたりもしたけれど。IE はともかく、NN4.x でもそれなりに見えるようにとかやり始めたらウンザリして、「これはまだ時期尚早の技術なんだなぁ」と投げ出してしまったのでした。それが、ふと気がつくと…。FLASH しかり、スタイルシートしかり。「見れない人が居る・環境があるな」「まだ早いな」「様子見しておくか」なんて思ってるうちに、皆がマスターしちゃってて、なんだか周回遅れになってしまった印象。こういうのは、文句言う人が居ても無視してガンガン使うほうがいいのかもしれないなぁ。でないと出遅れる。出遅れたら、もう商売にならない。む。逆に考えれば…。これで商売できそうだなと思ったら、「まだコレは使えないよ」「全然ダメダメだよ」と喧伝しておくといい…わけないよな。自分にもダメージが。

さておき。スタイルシートをブラウザ側で無効にして、それでもそのページが問題なく読めれば、HTMLの書き方もそんなに間違ってないし、スタイルシートの導入もまずはいい感じで出来てる、という認識でいいのかしら。そういう感じの認識でもいいなら、なんだか気楽に使えそう。

[ ツッコむ ]

#6 [web] _体験記とおすすめレンタルサーバー

先日お邪魔した某所では、OCNのホームページスペースサービスを使ってるのだけど。どうやら、OCNが用意したCGIしか動かせないみたいで、何かCGI等で自動化しようとしても、クライアント側での工夫しかできない。ので、もしかするとレンタルサーバー利用を申し込むとかそういう選択肢も検討したほうが良かったりするのかもと思い始めてたり。ということでこの手の体験記を読めるのはありがたいなぁ、と思ったのでした。転送量の制限も調べておかないとアレなのか。うーむ。もっとも、自分が用意したコンテンツでそこまでアクセス数が増えた場面に遭遇したこともないので、ピンとこないのが実際だったりするけど…。

[ ツッコむ ]

#7 [nitijyou] 近所のNさんからDVDの再生について質問が

Nさんの息子のHくん(=自分にとっては幼馴染)が、新しいPCを置いていってくれたらしいのだけど、DVDが再生できないとかで。DVDと言っても色々あるけど…たぶんDVD-Videoのことなのかな。…Windows Media Player が「デコーダが〜」云々のメッセージを表示してると言ってるので、おそらくドライブは認識できてるけど、DVD再生ソフトが入ってないだけではなかろうかと想像。Hくんは自作PCを趣味にしてる人なので、おそらくパーツについてきたバンドル版再生ソフトも余ってそう。であれば〜という感じの話の流れに。

その後、ホリエモンとか楽天イーグルスとかソフトバンクとかについての世間話に。その中で、工業系の人は、自分でソレを作ることをまず考えちゃって話が大きくならないけど、文系の人は、最初からソレを自分で作ろうとせず、作ってる人をつかまえちゃう・コントロールすればどうにかなると考えるから、そのぶんスケールの大きい仕事ができるのかも、とかそんな感じの話を。なんとなく、「作る仕事」というより、「繋げる仕事」なのかもしれないなと。まあ、「繋げる」ってのは、「関係を作る」ことなので、広義ではやっぱり「作る仕事」に相違ないのかもしれないのだけど。

その後、ホリエモンとか楽天イーグルスとかソフトバンクとかについての世間話に。その中で、工業系の人は、自分でソレを作ることをまず考えちゃって話が大きくならないけど、文系の人は、最初からソレを自分で作ろうとせず、作ってる人をつかまえちゃう・コントロールすればどうにかなると考えるから、そのぶんスケールの大きい仕事ができるのかも、とかそんな感じの話を。なんとなく、「作る仕事」というより、「繋げる仕事」なのかもしれないなと。まあ、「繋げる」ってのは、「関係を作る」ことなので、広義ではやっぱり「作る仕事」に相違ないのかもしれないのだけど。

[ ツッコむ ]

#8 [windows] 今、一番安いDVD再生ソフトってどのへんなんだろう

なんとなく興味がわいたので検索。

◎ _ソースネクスト : PowerDVD Personal :

1,980円。このへんかしら? PowerDVD 5 のマイナーチェンジバージョン、らしいけど。

まあ、DVD-R/RWドライブを買うときに、えてしてバンドル版(?)も一緒についてくるから、購入する機会は少なくなってるのかも、と想像したりもする。

まあ、DVD-R/RWドライブを買うときに、えてしてバンドル版(?)も一緒についてくるから、購入する機会は少なくなってるのかも、と想像したりもする。

◎ _VLC media player - DVDを単独で再生可能なフリーのプレーヤー :

一応フリーの再生ソフトもあるらしい。ただ、

_公式サイト

には「特許関係の法案?が原因で開発停止になっちゃうかも」と書いてある。ようにも見える。むぅ。

とりあえず、試しに vlc-0.8.1-win32.exe をインストールしてみた。む。メニューが最初から日本語で表示されてる。素晴らしい。さて、画質は…。自分には違いがよくわからなかったり。 *1

とりあえず、試しに vlc-0.8.1-win32.exe をインストールしてみた。む。メニューが最初から日本語で表示されてる。素晴らしい。さて、画質は…。自分には違いがよくわからなかったり。 *1

*1: 自分の環境には バンドル版 PowerDVD 5 が入ってるのだけど。もしかして、既にそういった再生ソフトが入ってる環境では、そちらのデコーダを使う〜てな感じの仕様になってたりしないかという不安?疑問?もあったりして。仮にそうであれば、画質に違いは無いはずで…。そうではなく、たしかに VLC 側のデコーダを使ってるのであれば…。自分の目が腐ってるので違いが判らないか、もしくはフリーであってもなかなかの画質ということなのか。まあ、DVD-video自体、自分は数枚しか持ってないので、色んな種類のソースを再生してみれば違いが判ったりするのかもしれない。あるいは、画面をキャプチャして並べてみるとか。

[ ツッコむ ]

#9 [zatta] _保存版?:「LAND WALKER」完全搭乗マニュアル (1/4)

来るべき宇宙世紀に備え、巨大ロボットの操縦くらいはマスターしておきたいもの。出だしのこの一文で、参りました。

[ ツッコむ ]

2004/05/16(日) [n年前の日記]

#1 [linux] 明日の午前中、このページが見れなくなります

昨日も書いたけど。電気工事で停電するので。PM1:00ぐらいまでには復旧させたいであります。

考えてみると、停電って珍しい。ここまで安定供給が実現できてるというのは、素晴らしいことかもしれず。

考えてみると、停電って珍しい。ここまで安定供給が実現できてるというのは、素晴らしいことかもしれず。

[ ツッコむ ]

#2 [nitijyou] 外は雨

やはり天気が崩れた。

[ ツッコむ ]

#3 [vine] 親父さん旧PCを設定中

postfix の設定をしたり。/etc/fstab 中で noatime をつけたり。

*1

.bashrc にalias追加したり。webmin を試しに起動してみたり。

*2

◎ ルータの設定を念のためにメモ :

サーバ入れ替えをした際にIPが変わるけど、そのあたりの変更が面倒臭そうな予感。

[ ツッコむ ]

2003/05/16(金) [n年前の日記]

#1 _フロイト先生のウソ

_ネタ元。2003/05/14の書評の「鬱病の人間」云々のくだり

が気になった。どんな本なんだろう。

[ ツッコむ ]

#2 _笑ってしまったけど、ちょっと考えさせられたりもして

[ ツッコむ ]

#3 _岡田氏の言葉のほうがもっともらしいな

と思った。その事自体がそもそも問題点を露呈してるのかもしれないけど。

[ ツッコむ ]

#4 [pc] _MZ-700の野球拳はここまで進化していたのか!

MZ-1200について検索してたら見つけマスタ。素晴らしい! 感動した! 私も

_ハドソンのキャラグラ野球拳

に激しく動揺し嗚咽し涙枯れるまで泣いた人間なので。これが感動せずにいられようか!

◎ ていうか最近のAAも凄いけど :

キャラグラと言えば、

_2chでたまに見かけるエロAA

も、いやはや凄いなと思う事多数だったりもするけど。ああいったAAを作れる人達が当時のハドソンに居て、MZ版の野球拳を作ってくれていたなら…歴史は変わっていたかもしれないのに!<何の歴史ですか

◎ _ていうかコレも驚いた :

[ ツッコむ ]

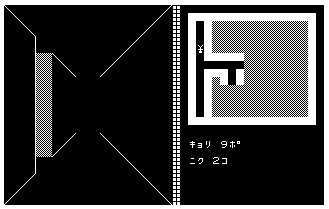

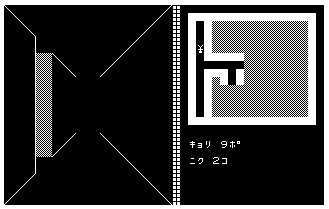

#5 [pc][game] 敵が見えないゲーム

昔、

_MZ-80K2E

だか

_MZ-1200

*1

だかが現役だった頃、「ミノタウロスの迷宮」(?)という、アマチュア作のゲームがあったのですよ。正確なタイトル名はおろか、掲載紙がI/Oだったかベーマガだったか、それすら覚えてないのだけど。ゲーム内容については未だに多少覚えてる。当時子供だった自分にとって、とにかく「怖い」印象のゲームだったのです。

*2

◎ ストーリー・仕様 :

ストーリー・仕様は以下の通り(だったと思う)。

_このツール

を使わせてもらって描きました。

ゲームのクリア条件については覚えてないのだけど、たぶん迷路の出口が設定されてたりするのかな。あるいは攻撃アイテムをゲットして云々、だったか。

- プレイヤーは、ミノタウロス(敵)という化け物が住んでいる迷宮(迷路)に放り込まれる。ミノタウロスは人間を食うので、捕まらないように逃げなければならない。

- プレイヤー(人間)からは、ミノタウロスの姿が見えない。ミノタウロスからは人間の姿が見える。

- プレイヤーとミノタウロスの距離は、常に「歩数」で表示されている。

- ミノタウロス、プレイヤーは、基本的に1歩ずつ移動する。

- ミノタウロスが人間を見つけると2歩ずつ近づいてくるので、そのままだと必ず追いつかれてしまう。

- ミノタウロスは2歩ずつ、自分は1歩ずつ動くので、タイミングを見計らえばミノタウロスをやり過ごす事ができる。(ゲーム説明文では「しゃがんでやり過ごす」と称していた。)ミノタウロスは頭が悪いので、やり過ごしてしまえば壁にぶつかるまで突進し続ける。

- アイテムの「肉」を置くことで、時間稼ぎも出来たような<記憶が怪しい

ゲームのクリア条件については覚えてないのだけど、たぶん迷路の出口が設定されてたりするのかな。あるいは攻撃アイテムをゲットして云々、だったか。

◎ 何が怖いのか :

当時、何が怖かったのかというと、「自分からはミノタウロスの姿が見えない」ってあたり。相手からは自分が見えてるのに、こっちからは相手が見えない。姿の見えない敵と対峙するにあたって、頼りなるのはわずか距離情報だけという。ある意味、MGSの敵側に似たような気持ちをちょっぴり味わってるかのような。あるいは映画「エイリアン2」の一シーンを思い出すというか。

*3

更に、「敵をやり過ごす」為の方法が怖い。「姿の見えない、人間を食う化け物」が自分に向かって猪突猛進してきているのに、距離情報だけを頼りに、じっとその場で待つか、あるいはこちらから化け物に向かって踏み出せという。

画面には何も映って無いし、画面内で変化してるのは距離の数値だけなので、瑞から眺めれば怖いところなど何一つ無いわけですが。ただ、そのシチュエーションを想像するとかなり怖い。今考えると、そのへんが面白いなと思うわけです。

更に、「敵をやり過ごす」為の方法が怖い。「姿の見えない、人間を食う化け物」が自分に向かって猪突猛進してきているのに、距離情報だけを頼りに、じっとその場で待つか、あるいはこちらから化け物に向かって踏み出せという。

画面には何も映って無いし、画面内で変化してるのは距離の数値だけなので、瑞から眺めれば怖いところなど何一つ無いわけですが。ただ、そのシチュエーションを想像するとかなり怖い。今考えると、そのへんが面白いなと思うわけです。

◎ 何で急に思い出したのか :

てなことを、MGSの画面写真をWebで見かけて思い出したのでした。「ぶっちゃけ万引きゲームも真剣に発展させていけばこれほどまでに凄い商品になるのか。であれば、あのゲームも発展させていけば魅力的な商品になったりするのだろうか」といった感じで。<甘いな。

でも、似たようなゲームが既にあるような気もしてきた。昔、音だけを頼りに、見えない敵から逃げるゲームを、某有名ゲームクリエイターが作って、結構話題になったような。 *4

でも、似たようなゲームが既にあるような気もしてきた。昔、音だけを頼りに、見えない敵から逃げるゲームを、某有名ゲームクリエイターが作って、結構話題になったような。 *4

◎ 見えないものに恐怖心を感じる事が出来るのか :

ただ、今の子供達に、こういった想像力を期待するのはちょっと無理があるのかもしれない、と思ったりもして。「見えない敵」に対して恐怖心を感じることなんて出来るのかな。「うわ。画面ショボ」ぐらいにしか認識して貰えなかったりして。

と思ったけど、「白い布で包めばスカラー波を」とか「守護霊が」とか言ってる人達が実際に居るわけだし、「見えないもの」に対して恐怖心を持てる層もちゃんと存在しているのかも。とすれば、アレンジ次第でどうにかなったりするだろうか。

…いっそ、「スカラー波から逃げるゲーム」とか<どんなゲームやねん。

と思ったけど、「白い布で包めばスカラー波を」とか「守護霊が」とか言ってる人達が実際に居るわけだし、「見えないもの」に対して恐怖心を持てる層もちゃんと存在しているのかも。とすれば、アレンジ次第でどうにかなったりするだろうか。

…いっそ、「スカラー波から逃げるゲーム」とか<どんなゲームやねん。

*1: つーか、MZ-1200ってZ80の2MHzだったんか。てっきり4MHzだと思ってたよ…。ていうか、

_MZ-700は3.6MHzだったのか。

これまた4MHzだとずっと思ってた…。

*2: 雑誌に掲載されたリストが長すぎたので、打ち込んで遊んだりはしなかったんですが。ていうか、子供だったんで、ゲーム説明文を読んだだけでは遊び方がよくわからんかったし、イメージ的にも怖くて、わざわざダンプリストを打ち込む気になれなかった。

*3: エイリアン2と、このゲーム、先に世に出たのはどっちなんだろう。

*4: アレは明らかに、映画「エイリアン」からインスパイアされてた感があるけど。もしくはアレンジに「エイリアン」の世界を使ったか。

*2: 雑誌に掲載されたリストが長すぎたので、打ち込んで遊んだりはしなかったんですが。ていうか、子供だったんで、ゲーム説明文を読んだだけでは遊び方がよくわからんかったし、イメージ的にも怖くて、わざわざダンプリストを打ち込む気になれなかった。

*3: エイリアン2と、このゲーム、先に世に出たのはどっちなんだろう。

*4: アレは明らかに、映画「エイリアン」からインスパイアされてた感があるけど。もしくはアレンジに「エイリアン」の世界を使ったか。

[ ツッコむ ]

2002/05/16(木) [n年前の日記]

#1 王子様とお姫様

Vガンダムしかり、Xガンダムしかり、ラピュタしかり、カリ城しかり…

王子様(少年 or おじさま)がお姫様を助けに行くアニメって、

きょうび絶対と言っていいほど流行らないんでしょうか。

お姫様が王子様を助けるヤツなら、セーラームーンで大人気、だったような。

そういや、お姫様がパイロットで主役のガンダムモノってありましたっけか。

企画を出すなら今だな(嘘

文字が豆粒みたいなWebページを作ってる人たちって、なんなんだろう。

模様代わりとかじゃなくて、意味のあるメッセージが書いてあったりするし。

ワケワカラン。

王子様(少年 or おじさま)がお姫様を助けに行くアニメって、

きょうび絶対と言っていいほど流行らないんでしょうか。

お姫様が王子様を助けるヤツなら、セーラームーンで大人気、だったような。

そういや、お姫様がパイロットで主役のガンダムモノってありましたっけか。

企画を出すなら今だな(嘘

文字が豆粒みたいなWebページを作ってる人たちって、なんなんだろう。

模様代わりとかじゃなくて、意味のあるメッセージが書いてあったりするし。

ワケワカラン。

[ ツッコむ ]

2001/05/16(水) [n年前の日記]

#1 PCゲー開発っていいですね

手元に遊んでないPCゲームがたくさんあるのです。

で、少し消化しようかと。

試しに一つ入れてみたり。

なんでもタイピング練習も兼ねてるアドベンチャーモノだそうで。

インストール時。

問答無用でBGMのWAVをHDDにコピーし始めてウンザリ。

君(ゲーム)の為にわざわざHDD容量650MBも空けてたわけじゃないんだが。

もう少しCD-ROMを活用してやれよ…

とりあえず起動。

いきなり「Macro Error」なるメッセージが出て、終了。

起動すらしない市販ゲームなんて初めて見たですよ。

コイツラ、こんな最低限のバグチェックすらせず出荷してんのか…

一応、サイトでUpdateファイル入手したら動きましたけど。

にしても…

後からパッチ配布すりゃいいや、とか思ってんだろうなぁ>開発者達

てことで、PCゲーム業界ってある意味うらやましいなと。

これで飯食えちゃうんだ。いいなぁ。

なんつーか…市場に出しちゃいましょうよ>U氏

こんなゾンザイな仕事してるヤツラに、これ以上うまい汁を吸わせてやるのはもったいないッス。

ここは一つ、氏もおいしい思いしてバチは当たらないッスよ、

なんて思ってしまったぐらいにちょっとガックリきたのでした<どういう流れなんだ

ゲーム内容ですが。

時々出てくるコマンド選択がいわゆるタイピングソフトのノリになってる模様。

時間制限付き「デゼニランド」ですね。

アイデア自体はグー。

というのも、自分もこないだからソレ考えてたんで(爆)

皆同じ事を考えてんだなと。それで好印象。

ただ残念な点も。

通常のメッセージ送りの際、Enterキーしか使ってないのはもったいない。

コマンド選択がごく稀にしか出てこないから全然タイピング練習にならない。

順々にキーを押していくとか、ホームポジションを交互に押すとか…

もう少し工夫が欲しいです。

何にせよ、タイピング練習のみならず色々と勉強になったのは確か。

インストールした価値はあったと言えます。

こうして日記のネタにもなってるし。

サンクス<謎

で、少し消化しようかと。

試しに一つ入れてみたり。

なんでもタイピング練習も兼ねてるアドベンチャーモノだそうで。

インストール時。

問答無用でBGMのWAVをHDDにコピーし始めてウンザリ。

君(ゲーム)の為にわざわざHDD容量650MBも空けてたわけじゃないんだが。

もう少しCD-ROMを活用してやれよ…

とりあえず起動。

いきなり「Macro Error」なるメッセージが出て、終了。

起動すらしない市販ゲームなんて初めて見たですよ。

コイツラ、こんな最低限のバグチェックすらせず出荷してんのか…

一応、サイトでUpdateファイル入手したら動きましたけど。

にしても…

後からパッチ配布すりゃいいや、とか思ってんだろうなぁ>開発者達

てことで、PCゲーム業界ってある意味うらやましいなと。

これで飯食えちゃうんだ。いいなぁ。

なんつーか…市場に出しちゃいましょうよ>U氏

こんなゾンザイな仕事してるヤツラに、これ以上うまい汁を吸わせてやるのはもったいないッス。

ここは一つ、氏もおいしい思いしてバチは当たらないッスよ、

なんて思ってしまったぐらいにちょっとガックリきたのでした<どういう流れなんだ

ゲーム内容ですが。

時々出てくるコマンド選択がいわゆるタイピングソフトのノリになってる模様。

時間制限付き「デゼニランド」ですね。

アイデア自体はグー。

というのも、自分もこないだからソレ考えてたんで(爆)

皆同じ事を考えてんだなと。それで好印象。

ただ残念な点も。

通常のメッセージ送りの際、Enterキーしか使ってないのはもったいない。

コマンド選択がごく稀にしか出てこないから全然タイピング練習にならない。

順々にキーを押していくとか、ホームポジションを交互に押すとか…

もう少し工夫が欲しいです。

何にせよ、タイピング練習のみならず色々と勉強になったのは確か。

インストールした価値はあったと言えます。

こうして日記のネタにもなってるし。

サンクス<謎

[ ツッコむ ]

2000/05/16(火) [n年前の日記]

#1 G400のムービー再生画質

どろ氏からイカしたモノを頂いてしまったのです。

体が熱くなってくるというか、萌え萌え全開というか。

とにかく感激。感謝であります (^_^) >どろ氏

で、中にあったムービーをメインマシンで見ていて、G400の弱点(?)に気がつきました。

フルスクリーン再生時のMPEGの画質が、ATI系のビデオチップの再生画質に比べると、あまりよろしくない。ジャギーというかブロックというか、そのへんが目立ってしまい見苦しい、とでも言うか。いや、これが一般的なビデオカードのムービー再生時の画質なのだということはわかってはいるんですが。

ATI系の場合、ムービー再生時には、足りない部分の画素情報を補間して表示してくれるので細部もそれなりに見えるのですね。逆に言うと、補間している分、クッキリとした部分が無くなって、TVの画質に近い若干ボケ気味の画質、と言えなくもないですが。

今までバカにしてましたが、ムービー再生においては非常に優れたビデオチップだったのだな、と認識を改めましたです。今まで散々文句を言ってゴメンね、みたいな >ATI

体が熱くなってくるというか、萌え萌え全開というか。

とにかく感激。感謝であります (^_^) >どろ氏

で、中にあったムービーをメインマシンで見ていて、G400の弱点(?)に気がつきました。

フルスクリーン再生時のMPEGの画質が、ATI系のビデオチップの再生画質に比べると、あまりよろしくない。ジャギーというかブロックというか、そのへんが目立ってしまい見苦しい、とでも言うか。いや、これが一般的なビデオカードのムービー再生時の画質なのだということはわかってはいるんですが。

ATI系の場合、ムービー再生時には、足りない部分の画素情報を補間して表示してくれるので細部もそれなりに見えるのですね。逆に言うと、補間している分、クッキリとした部分が無くなって、TVの画質に近い若干ボケ気味の画質、と言えなくもないですが。

今までバカにしてましたが、ムービー再生においては非常に優れたビデオチップだったのだな、と認識を改めましたです。今まで散々文句を言ってゴメンね、みたいな >ATI

[ ツッコむ ]

1999/05/16(日) [n年前の日記]

#1 (NoTitle)外は雨。しかも寒いッ...

外は雨。しかも寒いッス。

「ボイスラッガー」最終話見ました。

なんだか予定調和な終わり方。寂しいな。

「ミト」最終話見ました。

いやはや、なんというかムチャクチャ。しかしこれはネタになるな、って何のネタだよ、オイ。もう私の脳は腐りきっているなぁ(今更…)

「マリオネットJtoX」最終話見ました。

ヤバイ。ラストのあたりでなんだか泣きそうになってしまった。こんなにベタなのに。心が弱っているのかな、オイラ。

「ガサラキ」最終話見ました。

なんだかガッカリ、って私はアレに何を期待していたのだろう。しかしアレはなんだか普通過ぎませんか、ってエヴァ見ちゃったからそう思うのかな。

「描き方入門:FLASH編」、大体FIX。長かった〜。しかしどれだけの人がアレを見るのだろう。無駄な労力を使ってるような。

「ボイスラッガー」最終話見ました。

なんだか予定調和な終わり方。寂しいな。

「ミト」最終話見ました。

いやはや、なんというかムチャクチャ。しかしこれはネタになるな、って何のネタだよ、オイ。もう私の脳は腐りきっているなぁ(今更…)

「マリオネットJtoX」最終話見ました。

ヤバイ。ラストのあたりでなんだか泣きそうになってしまった。こんなにベタなのに。心が弱っているのかな、オイラ。

「ガサラキ」最終話見ました。

なんだかガッカリ、って私はアレに何を期待していたのだろう。しかしアレはなんだか普通過ぎませんか、ってエヴァ見ちゃったからそう思うのかな。

「描き方入門:FLASH編」、大体FIX。長かった〜。しかしどれだけの人がアレを見るのだろう。無駄な労力を使ってるような。

[ ツッコむ ]

以上、27 日分です。

[ツール(T)]-[罫線モード(R)]で使えるから普通のユーザは

box-drawings-modeが正式名称だとはしらぬいのではないでつか?

ああっ! ホントだ!

メニューの中にそんな項目があったとは…

自分、今まで知らなかったであります…

自分の目は節穴かも…トホホ…

なるほど、「罫線モード」という呼び方のほうが、

おそらくは主流なのですな。納得であります。