2017/08/20(日) [n年前の日記]

#1 [python][cocos2d] cocos2d + python を勉強中

せっかくだから、cocos2d のドキュメントを眺めつつ少しだけ勉強中。ちなみに環境は、Windows10 x64 + Python 2.7.13 + cocos2d 0.6.4。

今のところ分かってきた範囲の内容を一応メモ。

今のところ分かってきた範囲の内容を一応メモ。

◎ おまじない。 :

cocos2d を使うときは、スクリプトソースの最初のあたりに以下を書く。

import cocos「cocos2d」じゃなくて「cocos」をインポートする。最初うっかり cocos2d と書いてエラーが出て「アレ?」となった…。

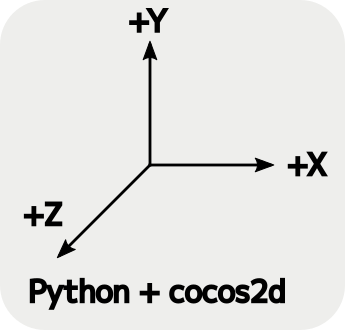

◎ 座標系。 :

座標系は、+X が右、+Y が上、+Z が手前。

この手のソレってフツーは +Y が下じゃねえのと思うのだけど、cocos2d が使っているOpenGLは上が +Y なので、cocos2d もこういう座標系になってるのかなと。いわゆる _右手系 ってヤツ。

この手のソレってフツーは +Y が下じゃねえのと思うのだけど、cocos2d が使っているOpenGLは上が +Y なので、cocos2d もこういう座標系になってるのかなと。いわゆる _右手系 ってヤツ。

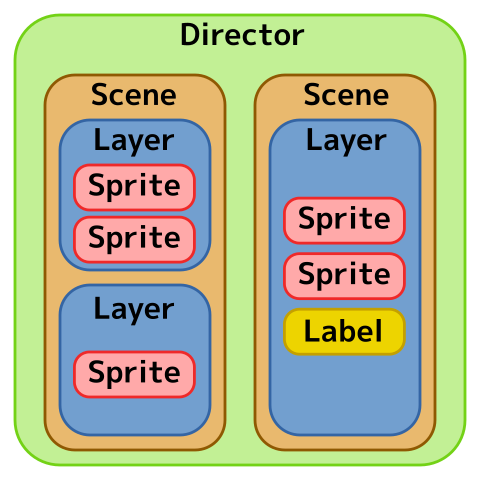

◎ クラスの構成。 :

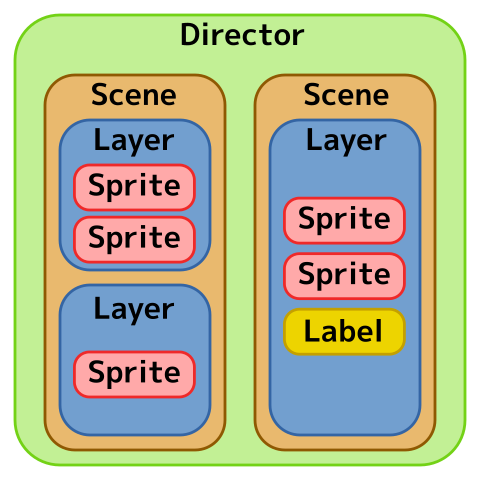

cocos2d の概念(?)として…以下のようになってるっぽい。たぶん。おそらく。ちょっと自信ないけど。

なので、メイン処理部分は、以下のような感じになる。

「なんだかめんどくせーな」と思わないでもないけど…。まあ、実際ゲームを作るとなれば、タイトル画面、ステージ開始デモ、ゲーム本編、ゲームオーバー画面等々、各「シーン」は必要になってくるし、それぞれのシーン内では、背景レイヤー、キャラが動くレイヤー、スコア表示レイヤー等々が必要になってくるわけで。「どうせ後で必要になってくるだろうから大枠を用意しといたよ」てのはフツーと言えばフツーかな、という気もする。

とは言え、画像を一つだけ表示して動かしてみて何か簡単に実験したい、なんて時はやっぱり面倒臭い…。が、おまじないみたいなものと思ってしまえば、まあ…どうにか…。

- レイヤー(layer)、シーン(scene)、ディレクター(director。監督)という概念(クラス)がある。

- レイヤーには、スプライト(sprite)だの、テキストラベル(label)だのを複数登録できる。

- シーンには、レイヤーを複数登録できる。

- ディレクターは、複数のシーンを登録して管理できる。

なので、メイン処理部分は、以下のような感じになる。

- director に初期化処理をさせて、

- layer を新規作成して、

- layer を登録したsceneを新規作成して、

- director に「この scene の実行を開始しろ」と指示する。

cocos.director.director.init() layer = MyLayer() main_scene = cocos.scene.Scene(layer) cocos.director.director.run(main_scene)

「なんだかめんどくせーな」と思わないでもないけど…。まあ、実際ゲームを作るとなれば、タイトル画面、ステージ開始デモ、ゲーム本編、ゲームオーバー画面等々、各「シーン」は必要になってくるし、それぞれのシーン内では、背景レイヤー、キャラが動くレイヤー、スコア表示レイヤー等々が必要になってくるわけで。「どうせ後で必要になってくるだろうから大枠を用意しといたよ」てのはフツーと言えばフツーかな、という気もする。

とは言え、画像を一つだけ表示して動かしてみて何か簡単に実験したい、なんて時はやっぱり面倒臭い…。が、おまじないみたいなものと思ってしまえば、まあ…どうにか…。

◎ 画像の表示。 :

画像の表示は… sprite でも表示すればいいんじゃないかな…。たぶん…。

_cocos2d_sprite_b.py

_enemy_ball.png

ただ、OpenGLで描画すると、拡大縮小時に画像がぼやけたり、画像の境界が微妙に表示されて汚く見えたりする時があって。

そんな時は、クッキリした感じで描画するように、画像に対してフィルタの種類を指定するという策があるらしい。ただし、cocos2d ではなく、cocos2d がベースとしてる pyglet を使って画像の読み込みと指定をする羽目になるようで。

_cocos2d/pyglet でぼやけないスプライトを描画する - Qiita

_cocos2d_sprite.py

2Dゲームと言えば、昔のスーファミやアーケードゲームの画面を連想するわけで…。当時の拡大縮小処理はドットがジャギジャギしてたよなと。なので、個人的にはクッキリジャギジャギのほうが好み…。

_cocos2d_sprite_b.py

_enemy_ball.png

# spriteを生成

self.sprite = cocos.sprite.Sprite('enemy_ball.png')

# スプライト表示位置を指定。デフォルトは (0, 0) の位置。

self.sprite.position = 320, 340

# 生成したスプライトをレイヤーに追加

self.add(self.sprite)

ただ、OpenGLで描画すると、拡大縮小時に画像がぼやけたり、画像の境界が微妙に表示されて汚く見えたりする時があって。

そんな時は、クッキリした感じで描画するように、画像に対してフィルタの種類を指定するという策があるらしい。ただし、cocos2d ではなく、cocos2d がベースとしてる pyglet を使って画像の読み込みと指定をする羽目になるようで。

_cocos2d/pyglet でぼやけないスプライトを描画する - Qiita

_cocos2d_sprite.py

# pyglet も使う

import pyglet

# (中略)

# pygletで画像を読み込み

image = pyglet.image.load('enemy_ball.png')

# 拡大縮小時にボケないようにフィルタを指定。

pyglet.gl.glBindTexture(image.texture.target, image.texture.id)

pyglet.gl.glTexParameteri(image.texture.target,

pyglet.gl.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,

pyglet.gl.GL_NEAREST)

pyglet.gl.glTexParameteri(image.texture.target,

pyglet.gl.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,

pyglet.gl.GL_NEAREST)

# spriteを生成

self.sprite = cocos.sprite.Sprite(image.texture)

2Dゲームと言えば、昔のスーファミやアーケードゲームの画面を連想するわけで…。当時の拡大縮小処理はドットがジャギジャギしてたよなと。なので、個人的にはクッキリジャギジャギのほうが好み…。

◎ ショートカットキー。 :

cocos2dのウインドウが表示された状態で、以下のキーを押すと、各機能が働く。

他のショートカットキーは以下を参考に。Ctrl + S や Ctrl + W があるっぽい。

_Default Handlers - cocos v0.6.4 documentation

余談だけど。FPSを表示しても、自分の環境では何故か60FPSにならなくて、55〜56FPSのあたりをフラフラしてるのが気になる…。どういう計算・仕組みになってるんだろ?

- Ctrl + F : フルスクリーン表示の切り替え。

- Ctrl + P : ポーズ機能。

- Ctrl + X : FPS表示/非表示の切り替え。

- Ctrl + I : 内蔵インタプリタの起動/非表示の切り替え。

他のショートカットキーは以下を参考に。Ctrl + S や Ctrl + W があるっぽい。

_Default Handlers - cocos v0.6.4 documentation

余談だけど。FPSを表示しても、自分の環境では何故か60FPSにならなくて、55〜56FPSのあたりをフラフラしてるのが気になる…。どういう計算・仕組みになってるんだろ?

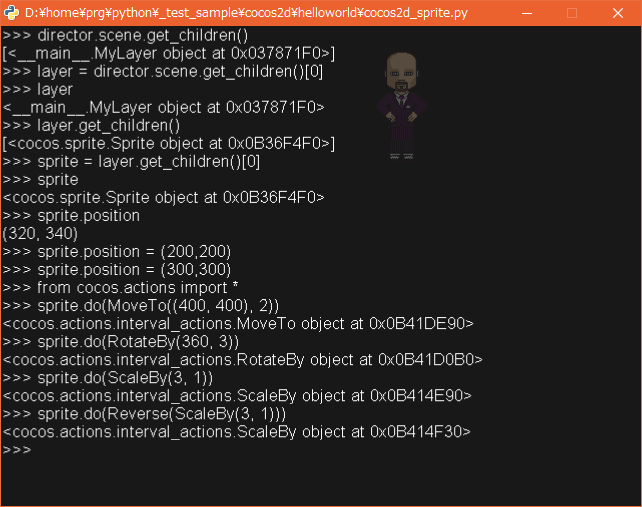

◎ 内蔵インタプリタによる動作確認作業。 :

cocos2dのウインドウが表示された状態で Ctrl + I を押すと、内蔵のPythonインタプリタが起動する。

_Built-in Python Interpreter - cocos v0.6.4 documentation

コレを使うと、以下の動画のようなことができるっぽい。

_cocos2d basic actions - YouTube

例えばだけど、下のような感じで打っていけば、一つずつ動作を確認できたりする。

少しだけ説明しておくと…。

_Built-in Python Interpreter - cocos v0.6.4 documentation

コレを使うと、以下の動画のようなことができるっぽい。

_cocos2d basic actions - YouTube

例えばだけど、下のような感じで打っていけば、一つずつ動作を確認できたりする。

director.scene.get_children() layer = director.scene.get_children()[0] layer layer.get_children() sprite = layer.get_children()[0] sprite sprite.position sprite.position = (200, 200) sprite.position = (300, 300) from cocos.actions import * sprite.do(MoveTo((400, 400), 2)) sprite.do(RotateBy(360, 3)) sprite.do(ScaleeBy(3, 1)) sprite.do(Reverse(ScaleeBy(3, 1)))

少しだけ説明しておくと…。

- 「.get_children()」は、ソイツに登録されてる子供達の一覧を取得するメソッド。

- 「.get_children()[0]」で、ソイツの子供達の中から、一番最初の子供を取得してる。

- 「.position」は、表示座標を保持してる変数。

- 「.do()」でアクション(移動、回転、拡大縮小等)を指定できる。

[ ツッコむ ]

#2 [python][cocos2d] Python + cocos2d のアクションについて

cocos2d のアクションについては、ちょっと記述が長くなりそうなので、別記事にしてメモ。

◎ アクションについて。 :

スプライトやレイヤーを、移動、回転、拡大縮小したい時には、アクション(actions)てのが使えるらしい。例えば以下のような感じの指定ができる。

- 「(x, y) の位置まで○秒かけて移動しろ」

- 「xxx度まで、○秒かけて回転しろ」

- 「xxx倍まで、○秒かけて拡大または縮小しろ」

◎ 下準備。 :

アクションを使いたいときは、スクリプトソースの最初のほうに、以下のような行を書くと記述が楽になるらしい。

from cocos.actions import *

◎ アクションの指定の仕方。 :

アクションは、「.do()」で指定する。

移動、回転、拡大縮小のアクションは以下のような感じ。

更に、以下で囲むことで、動作の様子を変える(?)ことができる。

「〜To()」は絶対値の指定で、「〜By()」は相対値の指定、らしい。

# (400, 300) の座標まで3秒かけて移動しろ、というアクション move = MoveTo((400, 300), 3) # スプライトにアクションを指示 sprite.do( move )

移動、回転、拡大縮小のアクションは以下のような感じ。

- 移動 : MoveTo((x, y), 秒)

- 回転 : RotateBy(角度, 秒)

- 拡大縮小 : ScaleBy(倍率, 秒)

更に、以下で囲むことで、動作の様子を変える(?)ことができる。

- 逆の動作 : Reverse() で囲む

- 永久に繰り返し : Repeat() で囲む。

「〜To()」は絶対値の指定で、「〜By()」は相対値の指定、らしい。

- 「最終的に、この座標値/角度/倍率にしろ」てな時は、「〜To()」で指示。

- 「今現在の座標値/角度/倍率から、これぐらい変化させろ」てな時は、「〜By()」で指示。

◎ アクションの複数指定。 :

各アクションは、繋げて(連続して?)指示したり、同時に指示したりできる。

繋げる時は、「+」を使う。

同時に指示する時は「|」を使う。

繋げる時は、「+」を使う。

scale = ScaleBy(3, 2) # 3倍まで2秒かけて拡大 sprite.do(scale + Reverse(scale))この例だと、2秒かけて3倍拡大した後、2秒かけて1/3に縮小する。( Reverse() で囲んでるので、逆の動きをする。つまり元の大きさに戻る)。

同時に指示する時は「|」を使う。

scale = ScaleBy(3, 2) # 3倍まで2秒かけて拡大 move = MoveTo((400, 100), 2) # (400,100)の位置に2秒かけて移動 sprite.do(scale | move)この例だと、2秒かけて3倍拡大しつつ、同時に、(400,100)の位置まで移動する。

◎ サンプルソース。 :

_Writing a cocos2d application - cocos v0.6.4 documentation

の内容に細かく日本語コメントをつけたソースを一応置いときます。というか貼っときます。

_cocos2d_actions.py

_enemy_ball.png

_cocos2d_actions.py

_enemy_ball.png

"""

cocos2d : actions sample.

http://python.cocos2d.org

"""

# cocos2D を使うときは import cocos を最初のあたりに書く

import cocos

from cocos.actions import *

# pygletも使う

import pyglet

class MyLayer(cocos.layer.ColorLayer):

u"""メインのレイヤー.

カラーレイヤー(cocos.layer.ColorLayer)のサブクラス.

"""

def __init__(self):

u"""初期化処理."""

# カラーレイヤーを青色で初期化

super(MyLayer, self).__init__(64, 64, 224, 255)

# labeを作成。

# cocos.text.Label は pyglet.text.Label のラッパー。

# CocosNode の利点を持つ。

label = cocos.text.Label(

'cocos.text.Label',

font_name='Times New Roman',

font_size=24,

anchor_x='center', anchor_y='center',

position=(400, 200)

)

# ラベルをレイヤーに登録。デフォルトのz値は0

self.add(label)

# pygletを使って画像を読み込み

image = pyglet.image.load('./enemy_ball.png')

# 拡大縮小時にボケないようフィルタを指定。

pyglet.gl.glBindTexture(image.texture.target, image.texture.id)

pyglet.gl.glTexParameteri(image.texture.target,

pyglet.gl.GL_TEXTURE_MIN_FILTER,

pyglet.gl.GL_NEAREST)

pyglet.gl.glTexParameteri(image.texture.target,

pyglet.gl.GL_TEXTURE_MAG_FILTER,

pyglet.gl.GL_NEAREST)

# spriteを生成

# cocos.sprite.Sprite は pyglet.sprite.Sprite のラッパー

sprite = cocos.sprite.Sprite(image.texture, position=(400, 400))

# スプライトのスケール(拡大縮小率)を指定。デフォルトは1

sprite.scale = 6

# スプライトをレイヤーに登録。z値を1に

self.add(sprite, z=1)

# スケール変化のアクションを用意する。6倍まで1.5秒かけて変化

scale = ScaleBy(6, duration=1.5)

# ラベルにアクションを指定。スケール変化(拡大→縮小)を繰り返す

label.do(Repeat(scale + Reverse(scale)))

# スプライトにアクションを指定。スケール変化(縮小→拡大)を繰り返す

sprite.do(Repeat(Reverse(scale) + scale))

if __name__ == "__main__":

# directorの初期化は pyglet.window と同じ引数を取る

cocos.director.director.init(width=800, height=600)

# レイヤーを作成

layer = MyLayer()

# 回転アクションをレイヤーに対して指定

layer.do(RotateBy(360, duration=4))

# hello_layer レイヤーを含んだシーンを作成

scene = cocos.scene.Scene(layer)

# メインシーンを director に渡して実行

cocos.director.director.run(scene)

実行すると、レイヤーがぐるりと回りつつ、レイヤーに登録されたスプライトとラベルが拡大縮小を繰り返す、みたいな。

[ ツッコむ ]

#3 [zatta][python][cocos2d] cocos2dって名前が良くない気がする

「python cocos2d」でググってみても関連記事がなかなか出てこなくて困るなと。というのも、cocos2d-x の記事ばかり出てくるわけで。マズイことに、cocos2d-x も開発ツールの関係で Python を使うようで。そりゃリストアップされるわな…。困る…。

もはや cocos2d という名前がよろしくないのだろうなと。例えばだけど、pycocos2d みたいな名前に途中で変更していたら、こういう場面でも少しは違う結果に…。

などと思いつつ、ふとググってみたら、既に _pycocos2d という名前を使った別パッケージが存在するようで。cocos2d-x のPythonバインディング、とな…。cocos2d を参考にして作られた cocos2d-x を Python で使えるように、てな展開に首を捻ったり。cocos2d-x の成果を元々の cocos2d に反映させる流れにはならなかったのだろうか…。 _seewindcn/pycocos2d: cocos2d-x python binding を眺めた感じでは4年前に開発停止状態。作者さんのリポジトリを眺めたらどうやら Unity に移行しちゃったようで。cocos2d系には見切りをつけたということかな…。

Python + cocos2d を試してるのは、Raspberry Pi上で動くゲーム制作ライブラリとしては使えるのかなと気になってるからで。Unity は Raspberry Pi上で動かないのだよなあ…。Scratch は1フレーム1命令っぽいからリアルタイムゲームの作成なんかほぼ無理だし。

もはや cocos2d という名前がよろしくないのだろうなと。例えばだけど、pycocos2d みたいな名前に途中で変更していたら、こういう場面でも少しは違う結果に…。

などと思いつつ、ふとググってみたら、既に _pycocos2d という名前を使った別パッケージが存在するようで。cocos2d-x のPythonバインディング、とな…。cocos2d を参考にして作られた cocos2d-x を Python で使えるように、てな展開に首を捻ったり。cocos2d-x の成果を元々の cocos2d に反映させる流れにはならなかったのだろうか…。 _seewindcn/pycocos2d: cocos2d-x python binding を眺めた感じでは4年前に開発停止状態。作者さんのリポジトリを眺めたらどうやら Unity に移行しちゃったようで。cocos2d系には見切りをつけたということかな…。

Python + cocos2d を試してるのは、Raspberry Pi上で動くゲーム制作ライブラリとしては使えるのかなと気になってるからで。Unity は Raspberry Pi上で動かないのだよなあ…。Scratch は1フレーム1命令っぽいからリアルタイムゲームの作成なんかほぼ無理だし。

[ ツッコむ ]

以上、1 日分です。